前几天笔者在一个回答中提到了粤语俗字和本字的问题,引发了一些讨论。(为什么粤语中有很多不认识的汉字? - 知乎 )其中不少人对粤语一些本字的来源抱有疑问,在这里笔者就来一次集中的正本清源,顺便介绍一下粤语正字来龙去脉的小知识。在原答案中我也提到,这些字词在民间随着历史变迁和读音演化,慢慢丢失了原本的写法,但为了做到“我手写我口”,人们则会通过造字或者借字训读来代替失落的本字。

在评论区中,有一位知友对粤语“喺”来源于“在”的演变感兴趣,那么就从这个问题开始吧:

喺

粤音 hai2,“在”之意。在客家话中,“在”字文读为zai,白读有coi/hoi二音。粤语读hai2应与其白读hoi同源。“在”字《广韵》属从母咍韵,一读昨宰切,中古有浊上变去,又读昨代切。“喺”字读阴上合乎粤语白读的特点。声母弱化为通音大概是零星不规则演变,而咍韵字读ai/aai在粤语中并非个例,如“来(白读)”、逮、孩、贷 等。因此本字应为“在”。

响

粤音 hoeng2,意同“在”。本字为“向”。

唐 崔曙 诗《登水门楼见亡友题黄河诗因以感兴》诗:“人随川上逝,书向壁中留。”

《水浒传》:“向那御屏风背后,转出一大臣。”

點

粤音 dim2,同“怎”,如何,怎么。本字为“底物”之合音,与“怎”同源。中古早期江东方言即有“底”做疑问代词之用法,如:

南朝乐府《子夜四时歌·秋歌》:“寒衣尚未了,郎唤侬底为?”

唐代“底”做疑问代词用法更为普遍,如

杜荀鹤 《钓叟》诗: “渠将底物为香饵,一度抬竿一箇鱼?”“底物”在此为“何物”之意。后进一步由问事物引申出问性状的语法功能。[3]

底 《广韵》中为端母齐韵字,拟音 /tej/,物 《广韵》属明母文韵入声,拟音 /mwjɤt/。中古后期口语中受“物”字声母影响而增生韵尾,tej mwjɤt → tejm mwjɤt → tim ɱɤt。尔后北系官话“物”字逐渐虚化为词缀并转写为“么”,/tim/ 腭化为 /tɕim/ 后转写为“怎”。这一演变大约发生在唐宋之交,《广韵》、《集韵》均未收“怎”字,直到金朝《五音集韵》中才有收录,而“怎”也正是在宋朝开始广泛使用。

元《中原音韵》:照母 侵寻韵 上升 怎小韵。拟音 /tʃiəm/

而粤语则白读保留作 /tim/,文读与官话一样腭化并低元音化。

清《分韵撮要》:照母 金韵 阴上 枕小韵。拟音 /tʃɐm/

粤语中还有另一说法可为之佐证,为“点蚊”,音dim2 man1,常见于粤西地区,释义同“怎么”。“蚊”即为“物”之阳入对转。口语中为求简便,亦直接单用“点”。

咁

粤音 gam2,指示代词,这么/那么。本字为“個物”之合音。声旁为“甘”,早期应读 gom2。粤语口语中还有“咁蚊”一词,即为“個物”音转,多在表示强调语气时使用,一般情况下为求简便而单用“咁”。在中古汉语中,“个”有指代方位之意,如

唐 李白 诗《秋浦歌十七首》:“白发三千丈,缘愁似个长。” 合音过程类似“底物”。

吴语中,有“格末”、“故末”一词与之同义。

韩邦庆《海上花列传》:“耐自家去想想看, 耐一直下来,东去叫个局,西去叫个局, 我阿曾说歇恰一句闲话嘎? 耐第歇倒要瞒我哉, 故末为舍呢? ”“故末”即为“那么”,早期来源应同为“個物”。

乜

粤音 mat1,疑问代词,什么,何。本字为“物”。或“是勿、何物”之简化。

《左传·昭公二十一年》:“秋,七月壬午朔,日有食之。公问于梓慎曰:‘是何物也?祸福何为?’”

唐起简化为“是勿(物)”,如:

唐·赵璘《因话录·谐戏附》:“玄宗问黄幡绰:‘是勿儿得人怜?’”

是勿 在北方官话中出现与“底物”类似的合音演变过程,在中古后期演变为今天口语中的“甚么”。也有单用“勿”字的记载,如:

唐·《神会禅话录》:“问:‘何故无念不言有无?答:若言其有者,即不同世有;若言其无者,不同世无。是以无念不同有无。’ 问:‘唤作是没勿?答:不唤作勿。’”

粤语口语中为阴入,可能是语义及语法的变化所致。

咩

粤音 me1,疑问助词,吗。本字为“無”,普通话“吗”亦同源。无 上古拟音 /ma/,白读元音高化后为/mɛ/。今汉语各方言m-系疑问语气助词均可能为“无”之转音。

唐 白居易《问刘十九》诗:“晚来天欲雪,能饮一杯无?”

粤语中“咩”字另一释义“什么”为“乜嘢”连读之转写。

嘅

粤音 ge3,结构助词,的。一说本字为“其/丌”,实与“忌”同。

《集韵》其古作丌。《正韵》吉器切,音懻。语助辞。《韵会》或作忌 。《诗·郑风》:叔善射忌,又良御忌。《周书·康诰》王若曰: 孟侯,朕其弟,小子封。

又说本字为“個”。客、吴、闽语结构助词读音均与“個”契合,但 王建设 在《明刊闽南方言戏文中的词语研究》中认为闽语的结构助词实为“其”的语音弱化,而非“個”。石毓智 则在《量词、指示代词和结构助词的关系》中分析了量词“个”在南方方言中演化为结构助词的可能性。

嗰

粤音 go2,远指,那。本字为“個”。

宋 晏几道 诗《玉楼春·琼酥酒面风吹醒》:“春来还为个般愁,瘦损宫腰罗带剩。”

哋

粤音 dei6,表示人称之复数。本字为“等”。《广韵》中等为多音字,一读:多改切。端母咍韵。拟音 /tojʔ/

《说文解字》:古在一部。止韵。音变入海韵。音转入等韵。多肯切。

噏1

粤音 ap1/ngap1,说(带贬义)。本字为“嗑”。

《说文解字》:多言也。《集韵》:嗑嗑,语也。

《广韵》:胡腊切。匣母谈韵入声。拟音 /ɦɒp/。此处匣母脱落为零声母,后期异读混入疑母。

噏2

粤音 ap1/ngap1,此处仅用于“心噏”,意为内心不安,本字为“挹”。

《说文解字》:不安也。《玉篇》:于急切,忧也。

《广韵》:影母侵韵入声。白读声母滞古,异读混入疑母。屈原《天问》:“武发杀殷,何所悒?载尸集战,何所急?”

冚1

粤音 ham6,全部。本字为“咸”。

《说文解字》:咸,皆也,悉也。晋 陶渊明《桃花源记》:“村中闻有此人,咸来问讯。”

冚2

粤音 kam2,覆盖。本字为“盖”。盖为去声,上古拟音有复韵尾 -bs,粤语读kam可能是上古深层次白读发生阳入对转。《集韵》中收有

字,古禫切,盖也。江淮官话用词,可能与粤语kam2同源。

字,古禫切,盖也。江淮官话用词,可能与粤语kam2同源。

靚

粤音 leng3/leng1,美好的,好看的,可同时形容男女及事物。本字为“令“。

《论语·学而》:“巧言令色。集解:“令色,善其颜色。”《世说新语·自新》何忧令名不彰。(令名不彰,好的名声不会显扬。)《孔雀东南飞》:“年始十八九,便言多令才。”

《广韵》来母梗摄,粤语音变合乎演变规律,白读变入阴调,可能与表达亲密及小称变调有关(leng1音仅用于形容年轻人和小孩)。

叻

粤音 lek1,聪明的,厉害,棒。本字为“㔹”。

《说文解字》:材十人也。十倍于人也。十人为仂,千人为俊。从十力声。

《广韵》来母曾摄登韵入声。读ek可能是不规则演变。

醒

粤音 sing2,聪明,醒目。本字为“省“。

《说文解字》:“视也。”段注:“省者,察也。察者,核也。”《大传》曰:‘大夫有大事省于其君。’谓君察之而得其大善也。”

《广韵》察也审也,息井切。

錫

粤音 sek3,亲吻,疼爱。本字为“惜”。《广雅·释诂一》:“惜,爱也。”

唐诗《金缕衣》:“劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。”

后衍生亲吻之意,

金《董西厢》卷五:“莺莺色事,尚兀自不惯,罗衣向人羞脱,抱来怀里惜多时,贪欢处鸣损脸窝。”

《广韵》心母梗摄字,白读sek合乎粤语音变之规律。

焗

粤音 guk6,闷热,焖煮饭菜。本字为“焅”。《广韵》:溪母东韵入声。苦沃切。热气。

宋·吴自牧《梦梁录》:“兼之食次名件甚多,姑以叙于后,曰:荔枝焅腰子…五味焅鸡鹅。”

揸

粤音 zaa1,拿,抓。本字为“

”。古楚方言用词。也可写作“

”。古楚方言用词。也可写作“

《集韵》庄加切,音查。 《说文解字》取也。或从手作摣。《扬子·方言》抯摣,取也。南楚之闲凡取物沟泥中谓之抯。

篤

粤音 duk1,戳。本字为“

”。或作“

”。或作“

《说文解字》:椎物也。谓用椎击中物。《唐韵》冬毒切。《集韵》都毒切,音笃。

督

粤音 duk1,量词,流下的水分,粤语中只用于衡量排泄物。本字为“涿”。

《说文解字》:流下滴也。段玉裁注:“今俗谓一滴为一涿,音如笃,即此字也。”

《广韵》知母江韵入声。拟音 /ʈɔk/。

柄

粤音 beng6,藏匿。本字为“偋”,通“屏”。《广韵》隐僻也 ,无人处。并母清韵。白读变音。

《书·金縢》:“尔不许我,我乃屏璧与圭。”

揈

粤音 fing6,乱甩,乱扔。本字同上。

《说文解字》:僻寠也。从人屏声。防正切。《正字通》:偋,与屏通,屏,弃也。

存疑的本字考证:

本部分的粤字考释颇有争议或尚无定论。它们主要是由于演变过于惨烈、或是有壮侗底层之嫌的干扰,导致无法确定本字。不过,壮侗与汉藏之间有较紧密的亲缘关系,因此不排除有早期同源词的可能。对于这类不确定的字,也可选用合适的汉字训读作为正字。

嘢

粤音 je5,东西,事物。有考证认为本字为“也”,但在古籍中未能找到具有说服力的对应词义。四邑片及高阳片中“嘢”读 /nia~ɛ/,声母与“也”并不对应,而更像是日/泥/娘/疑母字来源。但鼻音声母的来源也可能是因前字韵尾影响的缘故,亦未能以此确定本字。张惠英在《广州方言词考释》中则认为,粤语“乜嘢”与客家话“脉介”对应,本字来源可能是“物個”,后期音变作“乜嘢”。

呢

粤音 ni1,近指,这。“呢个”同时也有 ji1 nei1 两种变读。一说为壮侗语底层词。壮 nei 傣 ni 侗 na:i 等。二说来自古汉语中的“爾/邇”。

《说文解字》:尔,近也。通“迩”。

《广韵》儿氏切,日母支韵,拟音 /ȵjɛʔ/。广州话中日母字今多读 j 声母,少数读 n,语音演变合乎粤语规律。

諗

粤音 nam2,想,思考。一说为壮侗底层词。壮语也有nam/num。而汉语中又有“恁” 可对应。《广韵》思也。日母侵韵,如甚切。

《后汉书·班固传》:“宜亦勤恁旅力, 以充厥道。”宋王安石<酬王伯虎>诗:“徂年幸未暮,此意可勤恁”。意谓幸好还未年老,这个志向要常常念及

搣

粤音 mit1,用手揪、拔。一说为壮侗底层词,南壮语、榕江侗语 mit;布依语、北壮语、毛南语、泰语 bit。二说本字即为“搣”。《广韵》手拔也。又摩也,捽也。《集韵》莫列切。《正韵》弥列切,音灭。吴、客等方言亦有此字。

乸

粤音 naa5,雌性,又可作成年女性称呼。一说为壮侗底层词,现代壮侗语中 na 是作母系亲戚之称呼。二说为“女”字之上古音于口语中滞古。鱼部上古拟音为a。

选字问题

虽然已有相当多的本字得以考证,但在这些本字的使用上还有一些互相冲突的情况存在。如“個物”、“底物”在现代粤音音系中已经缩合为一个音节,这两个词如何正确表达还有待商榷。对于“個物”一词而言,中古北方官话似乎不见延续使用,而被“恁”字代替(即 那么 前身)。若是将其训读写作“恁”的话,则“恁”表示思考的本义及原有字音又与之冲突。因此,在选用正字时,也许要考虑一些兼顾今音和本字的其它出路。

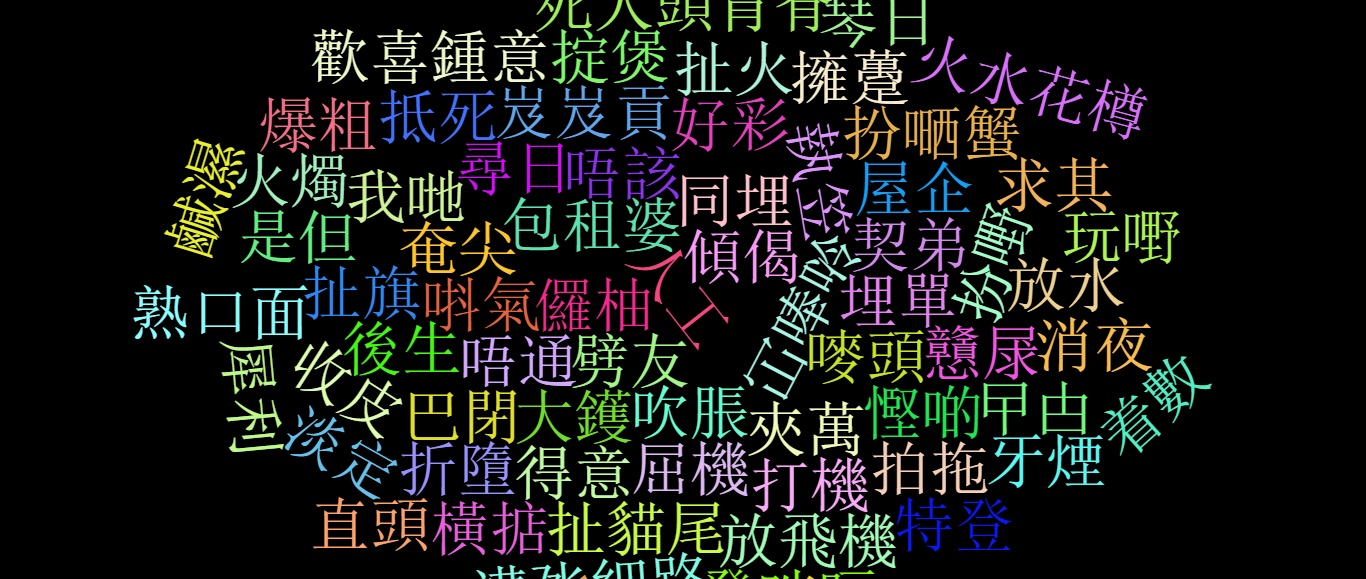

粤语文本俗写与本字写法范例

摘自周星驰喜剧电影《唐白虎点秋香》经典对白:

普通话对照:

粤语原版 - 本字:

使者:哎,唐伯虎呢?我等王爺想請渠返去做參謀,快尐叫渠出來!朱茜:幾位真係毋好意思啊,小兒剛患重病,不能見客,寧王好意心領喇,幾位請回喇。

使者:哈哈哈哈,又個啱丌?物王爺請親箇尐人都話病著㗎?不過王爺早料有此一著,叫我等帶埋御醫來,等我等同唐伯虎醫病!

使者:唐伯虎!(使者等人闖入屋,發現唐伯虎向道食緊雞翼大餐,便問朱茜)哎,你又話渠病著丌?

朱茜:渠......渠係病得好犀利㗎!

使者:病得個犀利吖,又會有個好丌胃口食雞翼丌?

朱茜:欸......係囖,底解啊?

唐伯虎:欸......好簡單啫,因為 ——(唱)燒雞翼,我鍾意食!

使者:(唱)但係你老母講你就快釘。

朱茜:(合唱)愈係快釘之所以愈要整多隻,如果而今毋食以後無機會再食!

使者:(唱)你真係就快釘?唐伯虎:(唱)我真係就快釘!

(三人合唱)如果而今毋食以後無機會再食!

注:“個”(個物-咁)、“底”(底物-点)、“丌”(嘅)这些选字在实际运用中颇有争议。笔者在此使用是个人主观尝试

粤语原版 - 俗字:

使者:哎,唐伯虎呢?我哋王爷想请他翻去做参谋,快啲叫佢出嚟!

朱茜:几位真係唔好意思啊,小儿刚患重病,不能见客,宁王好意心领喇,各位请回喇。

使者:哈哈哈哈,又咁啱嘅?乜王爷请亲嗰啲人都话病咗㗎。不过王爷早料有此一着,叫我哋带埋御医嚟,等我哋同唐伯虎医病。

使者:唐伯虎!(使者等人闯入屋,发现唐伯虎响度食紧鸡翼大餐,便问朱茜)哎,你又话佢病咗嘅?!

朱茜:佢……佢係病得好犀利㗎!

使者:病得咁犀利吖,又会有咁好嘅胃口食鸡翼嘅?

朱茜:欸…係囖,点解吖?

唐伯虎:欸……好简单啫,因为—— (唱)烧鸡翼,我钟意食!

使者:(唱)但係你老母讲你就快钉。

朱茜:(合唱)愈係快钉之所以愈要整多只,如果而家唔食以后冇机会再食!

使者:(唱)你真係就快钉? 唐伯虎:(唱)我真係就快钉!

(三人合唱)如果而家唔食以后冇机会再食!

后记

对方言本字的考证是一件非常小心谨慎的事情。它需要运用到大量的音韵学以及训诂学知识,综合多方资料去对比、查证,才能得到令人信服的结果。以笔者个人之力实在太过单薄,这里本字的来源均是建立在前人大量的印证和考据的成果之上,参考资料详见结尾附录。粤语俗字已经有着数百年的历史,在民间有着强大的生命力和影响力。俗字固然易于表达和流通,但正字则更为继承古雅与内涵。对本字的发掘和参考,更多地是想让大家能够加深对粤语文化的了解,并尝试多去运用它们来进行更好的表达。

对于这些本字的发掘,也不能保证百分之百的准确。毕竟,我们还不能真真正正地回到从前去还原古语的本来面貌。有部分常用字的本字已经有详尽的考究,在知乎上也有广泛使用,故本文就不再重复。本文并非专业论文,故措辞不甚严谨,若有谬误,还请各位知友大神指正。

参考资料:

[1]. 白宛如. 广州话本字考[J]. 方言, 1980

[2]. 余伟文. 对广州话一些本字的考证[J], 广州研究,1984

[3]. 郭必之. 香港粤语疑问代词“点[tim35]”的来源[J]. 语言学论丛(第二十七辑), 2003

[4]. 蔡虹. 粤语疑问代词'乜'字探微[J]. 广东史志视窗, 2011

[5]. 李锦芳. 粤语中的壮侗语底层分析[J]. 中央民族学院学报, 1990

[6]. 张惠英. 广州方言词考释[J]. 方言, 1990

[7]. 周仕敏. 粤语本字考订之观念与方法问题刍议[J]. 广东技术师范学院学报, 2015

[8]. 王建设. 明刊闽南方言戏文中的词语研究[D]. 暨南大学, 2002

[9]. 石毓智. 量词、指示代词和结构助词的关系[J]. 方言, 2002

[10]. 《關於劇本書中的粵字》

[11]. 汉典网

[12]. 粵語審音配詞字庫

《广韵》拟音采用自 poem 老师版本。

本文探讨了粤语中一些常用字的本字来源,包括‘喺’、‘响’、‘點’等,并对部分存疑的本字进行了考证。通过对大量音韵学和训诂学的研究,为读者揭示了粤语文化的历史底蕴。

本文探讨了粤语中一些常用字的本字来源,包括‘喺’、‘响’、‘點’等,并对部分存疑的本字进行了考证。通过对大量音韵学和训诂学的研究,为读者揭示了粤语文化的历史底蕴。

2032

2032

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?