LinkedList是Java中的数据结构之一,即链表。本篇文章将从源码角度简单介绍LinkedList的基本实现原理。

在阅读下面内容之前,请确保你已经了解链表的基本属性与特点,在此不会再做详细解释。

本文只介绍链表的核心操作方法,如add remove get set,其他一些不太常用的方法暂时跳过。

ArrayList之前已经介绍过:http://blog.csdn.net/daydreary/article/details/50111321

简介:

在Java中使用的LinkedList,是一个双向循环带头节点的链表。至于为什么是这样的链表,在后面可以从源码中看到。

双向:一个节点可以访问其前一个节点和后一个节点

循环:可以从头节点访问最后一个节点,也可以从最后一个节点访问头节点

带头节点:头节点不存储数据,仅表示链表的起始节点。

LinkedList类中基本属性:

Hprivate transient int size = 0;

表示存储了多少个元素,即节点个数

private transient Entry header = new Entry(null, null, null);

header,即头节点,是一个Entry类型的对象。

private static class Entry {

E element;

Entry next;

Entry previous;

Entry(E element, Entry next, Entry previous) {

this.element = element;

this.next = next;

this.previous = previous;

}

}

Entry类中包含几个基本变量,previous,next,element

Previous:是一个Entry对象,表示当前节点的前一个节点

Next:是一个Entry对象,表示当前节点的后一个节点

Element:指定的数据对象,即此节点存储的数据

构造方法:

public LinkedList() {

header.next = header.previous = header;

}

public LinkedList(Collection extends E> c) {

this();

addAll(c);

}

默认构造方法中将header的next,previous均指向header,header自身成环,至此已经可以看出LinkedList是一个双向循环链表

构造方法还可以将已有元素追加到链表上,add方法将在后面介绍。

LinkedList中最常用的方法包括:add、set、get、remove,这些方法可能有不同的参数而形成了多个重载函数。

add方法:

public boolean add(E e) {

addBefore(e, header);

return true;

}

添加一个节点到指定位置:

public void add(int index, E element) {

addBefore(element, (index==size ? header : entry(index)));

}

两个方法均是调用了addBefore这个方法,其中在指定index的add方法中,传入的第二个参数是由entry方法返回的结果,其实就是进行循环查找,找到第index个节点。

entry方法:作用是找到第index位置,然后返回这个节点对象

private Entry entry(int index) {

if (index < 0 || index >= size)

throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index+

", Size: "+size);

Entry e = header;

if (index < (size >> 1)) {

for (int i = 0; i <= index; i++)

e = e.next;

} else {

for (int i = size; i > index; i--)

e = e.previous;

}

return e;

}

这段代码中进行了判断,当index < (size >> 1) 时候(size>>1等价于size/2),通过next对象向后遍历链表,因为此时index节点在链表的前半部分。否则的话,通过previous对象向前遍历链表,因为此时index节点在链表的后半部分。这样可以提高遍历的效率。

下面继续查看addBefore方法的源码:

private Entry addBefore(E e, Entry entry) {

Entry newEntry = new Entry(e, entry, entry.previous);

newEntry.previous.next = newEntry;

newEntry.next.previous = newEntry;

size++;

modCount++;

return newEntry;

}

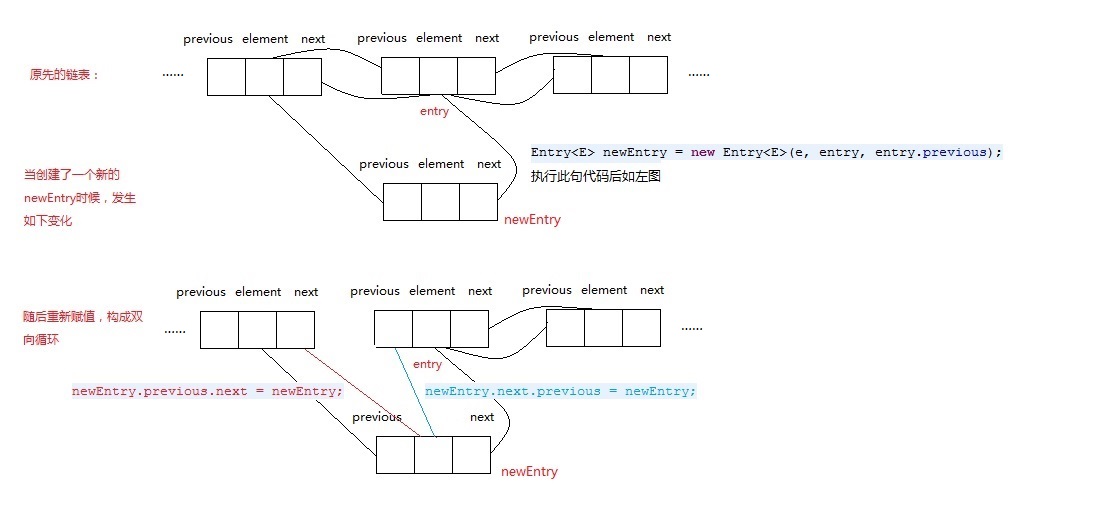

这个方法很简单,创建一个新的节点对象,这个新节点的next指向传入的entry,它的previous指向entry的前一节点。随后代码中修改新节点的previous.next(即entry),指向新节点,修改其next.previous(即entry的previous)指向新节点,形成双向循环。

这样依据代码的表述可能比较抽象,下面画图解释一下这个过程:

如此新的节点被插入到entry前,形成了新的链表。

除了add方法外,链表也有addAll方法

public boolean addAll(Collection extends E> c) {

return addAll(size, c);

}

引用了addAll的另一个重载函数,插入位置是链表尾端,主要实现在这个方法中:

public boolean addAll(int index, Collection extends E> c) {

if (index < 0 || index > size)

throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index+

", Size: "+size);

Object[] a = c.toArray();

int numNew = a.length;

if (numNew==0)

return false;

modCount++;

Entry successor = (index==size ? header : entry(index));

Entry predecessor = successor.previous;

for (int i=0; i

Entry e = new Entry((E)a[i], successor, predecessor);

predecessor.next = e;

predecessor = e;

}

successor.previous = predecessor;

size += numNew;

return true;

}

将要插入的数据转为Object数组,然后循环将元素逐个插入到指定的位置。

插入的方法,基本思路和addBefore方法一样,略有不同的地方是每次先修改了predecessor的值为新插入的节点,循环完毕后,再执行successor.previous

= predecessor,使链表形成完整回路。

这样做是因为现在要插入的是很多个节点,而不是一个,每当插入一个新节点,index的位置就发生了变化,predecessor被替换为新插入的那个节点。只有最后一个新节点被插入以后,才能修改successor的previous指向位置,这样链表才能完整。

插入过程示意图:

添加的相关方法到此介绍完毕。主要核心思路就是修改节点的previous与next存放的对象,以此来形成新的完整链表。

get和set两个方法分别是对链表中的某个节点进行取值和赋值,其本质是通过entry方法实现的,entry如何实现的在之前已经介绍过。

get方法:

看下get方法源码

public E get(int index) {

return entry(index).element;

}

其实就是通过entry方法获取到index位置的节点,然后只要返回其中的数据即可。

set方法:

public E set(int index, E element) {

Entry e = entry(index);

E oldVal = e.element;

e.element = element;

return oldVal;

}

先通过entry方法获取到index位置的节点,然后修改其中的值。

remove:

remove方法即删除链表中某个节点,具体实现方法也是修改指向位置,是add的一个逆过程而已。

remove一共有3个重载函数

public E remove(int index) {

return remove(entry(index));

}

这是最常用的一个方法,删除index位置的节点,其实是调用了另一个重载函数。

public boolean remove(Object o) {

if (o==null) {

for (Entry e = header.next; e != header; e = e.next) {

if (e.element==null) {

remove(e);

return true;

}

}

} else {

for (Entry e = header.next; e != header; e = e.next) {

if (o.equals(e.element)) {

remove(e);

return true;

}

}

}

return false;

}

这个方法是按照元素的值进行删除,循环、查找、找到这个节点后调用另一个重载函数删除掉这个节点。

remove的核心实现:

private E remove(Entry e) {

if (e == header)

throw new NoSuchElementException();

E result = e.element;

e.previous.next = e.next;

e.next.previous = e.previous;

e.next = e.previous = null;

e.element = null;

size--;

modCount++;

return result;

}

要删除的节点就是传入的参数e

将e的下一个节点的previous指向e的前一个节点

将e的前一个节点的next指向e的下一个节点

最后将e置为null,就可以完成删除操作了

删除节点操作示意图:

总结:

链表存储的数据在内存中是不连续的,通过previous和next来指向一个节点的前后节点,使得其连起来,形成完整的表结构。

由于其在内存中是连续的,所以其删除、插入操作效率很高,因为只是简单的修改previous和next的值,那么新的节点就被插入了。而ArrayList插入一个新的元素,将使得其他大量数据进行位置移动,消耗比链表高很多。

虽然删除和插入效率高,但链表的查询效率比较低,entry方法就是查询的核心,每次都要进行循环操作,虽然说根据数据位置尽量减少了循环次数,但依然不能避免本质问题。

218

218

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?