天文学中,主要的时间尺度是根据地球的自转(日)和公转(年)来定义的。然而,由于地球的自转和公转并非标准的匀速圆周运动,所以存在着多种“日”和“年”的定义。另外,由于地球上不同位置存在着时差,所以时间的计量还要考虑到地理位置的因素。本文将介绍天文学中最常用的几种时间概念。

日期

儒略日(JD)

儒略日是天文学家常用的一种日期系统,它表示的是自公元前4713年1月1日起所经过的日数,从格林尼治[1]时间的正午起算,用小数表示,而不用时、分等时间单位。它的优点是消除了日期变化的影响,非常便于计算两个日期的差值。公元2000年1月1日的格林尼治时间正午为JD2451545.0。一个适用于1901年到2099年的换算公式是:

设公历日期年、月、日分别是Y, M, D,则这一天的格林尼治午夜的儒略日可以这样计算:

若M>2则令y=Y, m=M-3;否则,令y=Y-1,m=M+9;

则JD=1721103.5+Int(365.25y)+Int(30.6m+0.5)+D

其中Int()表示对括号中的数向下取整。

当然,实际上没有人会去手算儒略日,一般都是通过软件获得,所以上面的公式也没有必要去记忆。

简化儒略日(MJD)

简化儒略日是儒略日减去2400000.5,注意简化儒略日起始于格林尼治子夜。用简化儒略日表示距离现在比较近的时间较为方便。

年

回归年

回归年是太阳在天球上两次经过春分点的时间间隔。由于岁差,春分点每年退行50.29角秒,所以在一个回归年里,太阳走过的角度不足360°,而是359°59'9.71"。回归年也是日历中所采用的年长,等于365.24219日。

恒星年

恒星年是地球相对于天球绕太阳一周的时间。在一个恒星年里,太阳刚好走过360°。恒星年长度为365.25636日。

近点年

地球连续两次经过近日点的时间间隔,由于地球近日点在缓慢进动,因此近点年比恒星年略长,为365.25964日。

月

朔望月

朔望月是连续两次朔之间的时间间隔,平均长度为29.53059日,实际值根据地球公转位置不同在缓慢变化。

恒星月

从地球上观察,月球在天球上环绕一周的时间,平均值为27.32166日。

回归月

月球相对于春分点绕地球一周的时间,平均值是27.32158日。

近点月

月球连续两次经过近地点的时间,平均值是27.55455日。

日

我们称之为“日”的时间单位基于地球自转,而根据地球自转的参照物不同,又可以分为太阳日和恒星日。由于地球公转的影响,太阳在天球上的位置每天都在变化,这导致太阳日比恒星日长了大约4分钟。

真太阳日

太阳的中心连续两次经过子午圈的时间间隔。子午圈就是经过观测者头顶的一条正南正北方向的经线,如果以太阳为参照物的话,太阳连续两次经过子午圈就相当于地球自转了一圈。但是,真太阳日有两个问题:

- 地球的公转轨道不是正圆而是椭圆,因此不同日期的真太阳日不相等。

- 太阳沿着黄道移动而非天赤道,而我们知道黄道和天赤道是有23.5°的交角的,因此太阳沿黄道的移动投影到天赤道上将是不均匀的。

为了解决这两个问题,人们又创造了另一种计日方法,也是我们现在最常使用的计日方法——平太阳日。

平太阳日

所谓“平太阳”是一个假想的天体,它以匀速沿天赤道移动,角速度等于一年里真太阳沿黄道运动的角速度的平均值。这样,我们就得到了一个均匀的时间尺度:平太阳日,即平太阳连续两次经过子午圈的时间间隔。平太阳日是现在最常使用的计日方法,广泛用于民用计时。

恒星日

恒星日是春分点连续两次经过子午圈的时间间隔。它比平太阳日短了3分55.91秒。

日出日没与晨昏蒙影

由于地球大气折射以及太阳大小的影响,我们观察到的日出日没时间并非太阳中心点经过地平线的时间。一般来说,日出日没时间是以太阳中心点经过地平线下方50角分位置的时刻计算的。一年中不同的时间、不同的纬度,日出日没时间都不同。

当太阳还没有出来,或者太阳已经落下后,天空会有一段明亮的时间,这段时间称为晨昏蒙影——早晨的叫做晨光始,晚上的叫做昏影终。根据用途不同,晨昏蒙影分为三种:

- 民用晨光始和民用昏影终:以太阳中心经过地平线下6°的时刻计算,此时天空还是明亮的,可以进行各种活动。

- 航海晨光始和航海昏影终:以太阳中心经过地平线下12°的时刻计算,此时天空已经暗下来,明亮的星星开始显现,海平面仍然可以看到。

- 天文晨光始和天文昏影终:这是天文观测者最常用的晨昏蒙影时间,以太阳中心点经过地平线下18°的时刻计算,这时天空逐渐变成完全黑暗的状态,可以进行天文观测。

日出日没时间和晨昏蒙影时间可以在一些天文软件上查到,也可以通过访问晴天钟或Heavens-Above网站获得。

时间

真太阳时

真太阳时记录的是太阳在天空中的运动,日晷上显示的时间就是真太阳时,但是太阳的运动是不均匀的,所以真太阳时也是不均匀的。

平太阳时

平太阳时记录平太阳在天空中的运动,它基本消除了真太阳的不均匀性(虽然仍然受到地球自转速度不均匀的影响,但是这个影响微乎其微)。

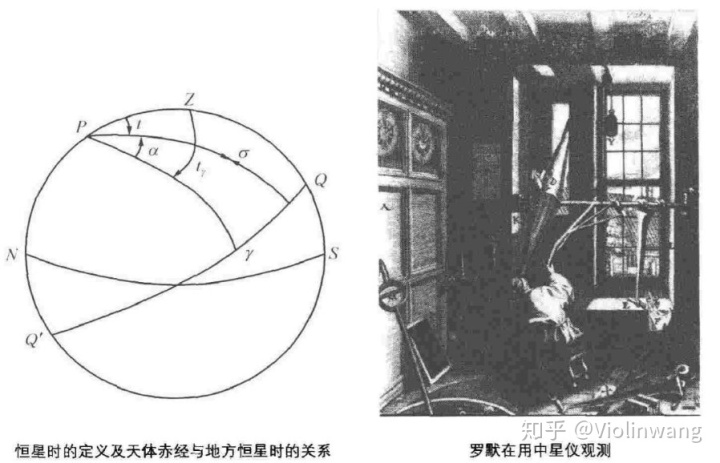

恒星时

恒星时记录春分点在天空中的运动,也即春分点在当地的时角(时角就是春分点上次经过子午圈后所经历的时间),它在数值上等于正位于子午圈上恒星的赤经。正因如此,天文学家通过“中星仪”记录恒星经过子午圈的时刻,便可以精确测定其赤经。

格林尼治平时(GMT)

也被称为格林尼治标准时间,它是从午夜起算的、在格林尼治地方的平太阳时。1928年,在国际天文联合会的提议下,GMT开始用作世界时(UT)。1925年以前,为了避免一晚上的观测中产生日期变化,天文学家以格林尼治的正午作为计时起点,现在这种计时方式被称为格林尼治天文平时(GMAT)。

格林尼治恒星时(GST)

格林尼治地方的恒星时被称为格林尼治恒星时,它主要配合星图使用,以找出某一时刻位于子午圈的恒星赤经。

地方恒星时(LST)

地方恒星时即本地的恒星时。从格林尼治地方开始,经度每向西1度,就从GST中减去4分钟(向东则加上4分钟)。

国际原子时(TAI)

国际原子时是由原子钟所提供的时间,由于国际计量大会将秒的长度定义为铯133原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间,因此TAI的秒长是真正标准的秒长,这是它与其它采用天文手段确定的时间的最大不同。

世界时(UT)

世界时最早的定义就是GMT,但是由于地球自转的不均匀性以及地极的移动,单纯采用天文观测获得的时间是不均匀的。目前定义了以下几个版本的世界时:

- UT0:UT0就是通过天文观测直接获得的格林尼治平太阳时(GMT),没有作任何的修正。

- UT1:将UT0经过对地球极点的漂移修正后的值,是天文学家和海员们广泛使用的时间,一般说的UT指的就是UT1。

- UT2:对UT1进行地球自转速度季节性变化的修正后得到的时间,曾经作为时间的基准,但现在已经被基于TAI的计时方式所取代。

- UTC:即协调世界时。它是从国际原子钟获得的,因此其秒长严格的等于1秒。根据需要,通过在3月、6月、9月或12月末插入或移除一秒的“闰秒”方法,使其配合地球自转的周期。从1972年开始,UTC开始作为国际授时广播所采用的时间,也是如今用途最为广泛的时间计量方式。我们如今使用的北京时间,就是在UTC的基础上加上时差得出的东八区区时。顺带一提,闰秒其实是比较常见的一种现象,只不过大部分人根本察觉不到而已。受到闰秒影响最大的应该是GPS,因为GPS的定位是基于卫星上搭载的原子钟,而原子钟的时间与UTC之间是有差别的。如果发生闰秒,就要对GPS的原子钟时间进行修正以得到UTC时间,目前GPS的原子钟时间与UTC差了15秒左右。

封面图:太和殿丹陛的日晷,来自wikimedia。日晷是古代利用晷针在晷面上的投影确定时刻的装置,所得到的时间是地方真太阳时。

参考

- ^格林尼治位于英国,0度经线也即本初子午线从此经过。由于历史原因,英国经度局的天文台建立在格林尼治,因此便把经过格林尼治天文台的经线定为0度经线。传统的中文译名是“格林威治”。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?