一、最容易引发电路故障的元器件都有哪些?

电容故障

电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。

电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。

这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。

电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。所以在检修查找时应有所侧重。

有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜。

电阻故障

常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。

电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。

前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值 (100Ω以下) 和高阻值 (100kΩ以上) 的损坏率较高,中间阻值 (如几百欧到几十千欧) 的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。

线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大;圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹;水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹;保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。

根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值。

如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏 (要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程) ,如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。

运算放大器故障

运算放大器好坏的判别对相当多的电子维修者有一定的难度,不只文化程度的关系,在此与大家共同探讨一下,希望对大家有所帮助。

理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。

根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑。

如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等。同向电压>反向电压,则输出电压接近正的最大值;同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(视乎双电源或单电源)。如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑!这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。

SMT元件故障

有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。

取两枚最小号的缝衣针,将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。

公共电源短路故障

电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑。

如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点;如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。

要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,这种电源不贵,大概300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大。用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。

板卡故障

工业控制用到的板卡越来越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式。由于工业现场环境恶劣,多尘、潮湿、多腐蚀气体的环境易使板卡产生接触不良故障,很多朋友可能通过更换板卡的方式解决了问题,但购买板卡的费用非常可观,尤其某些进口设备的板卡。

其实大家不妨使用橡皮擦在金手指上反复擦几下,将金手指上的污物清理干净后,再试机,没准就解决了问题,方法简单又实用。

电气故障

各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:

- 接触不良:板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;

- 信号受干扰:对数字电路而言,在特定的情况条件下故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点从而出现故障;

- 元器件热稳定性不好:从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;

- 电路板上有湿气、尘土等:湿气和积尘会导电具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数使故障发生;

- 软件也是考虑因素之一:电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。

二、高频信号传输,这样设计SMT焊盘

在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。一旦阻抗失配或不连续现象,一部分信号被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续被传输到接收端。

信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。

阻抗失配现象在交流耦合(又称隔直)电容的SMT焊盘、板到板连接器以及电缆到板连接器(如SMA)处经常会遇到。

在如下图1所示的交流耦合电容SMT焊盘的案例中,沿着具有100Ω差分阻抗和5mil铜箔宽度的PCB走线传播的信号,在到达具有更宽铜箔(如0603封装的30mil宽)的SMT焊盘时将遇到阻抗不连续性。这种现象可以用下方公式(1)和式(2)解释。

铜箔的横截面积或宽度的增加将增大条状电容,进而给传输通道的特征阻抗带来电容不连续性,即负的浪涌。

为了尽量减小电容的不连续性,需要裁剪掉位于SMT焊盘正下方的参考平面区域,并在内层创建铜填充,分别如图2和图3所示。

这样可以增加SMT焊盘与其参考平面或返回路径之间的距离,从而减小电容的不连续性。同时应插入微型缝合过孔,用于在原始参考平面和内层新参考铜箔之间提供电气和物理连接,以建立正确的信号返回路径,避免EMI辐射问题。

但是,距离“d ”不应增加得太大,否则将使条状电感超过条状电容并引起电感不连续性。式中:

- 条状电容(单位:pF);

- 条状电感(单位:nH);

- 特征阻抗(单位:Ω);

- ε=介电常数;

- 焊盘宽度;

- 焊盘长度;

- 焊盘和下方参考平面之间的距离;

- 焊盘的厚度。

相同概念也可以应用于板到板(B2B)和电缆到板(C2B)连接器的SMT焊盘。

下面将通过TDR和插损分析完成上述概念的验证。

分析是通过在EMPro软件中建立SMT 焊盘3D 模型, 然后导入Keysight ADS中进行TDR和插损仿真完成的。

分析交流耦合电容的SMT焊盘效应

在EMPro中建立一个具有中等损耗基板的SMT的3D模型,其中一对微带差分走线长2英寸、宽5mil,采用单端模式,与其参考平面距离3.5mil,这对走线从30mil宽SMT焊盘的一端进入,并从另一端引出。

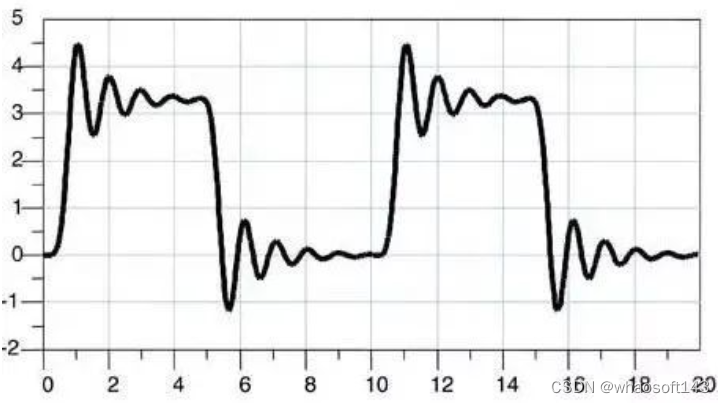

图4和图5分别显示了仿真得到的TDR和插损图。

参考平面没有裁剪的SMT设计造成的阻抗失配是12Ω,插损在20GHz时为-6.5dB。一旦对SMT焊盘下方的参考平面区域进行了裁剪(其中“d ”设为10mil),失配阻抗就可以减小到2Ω,20GHz时的插损减小到-3dB。

进一步增加“d ”会导致条状电感超过电容,从而引起电感不连续性,转而使插损变差(即-4.5dB)。

分析B2B连接器的SMT焊盘效应

在EMPro中建立一个B2B连接器的SMT焊盘的3D模型,其中连接器引脚间距是20mil,引脚宽度是6mil,焊盘连接到一对长5英寸、宽5mil,采用单端模式的微带差分走线,走线距其参考平面3.5mil。

SMT焊盘的厚度是40mil,包括连接器引脚和焊锡在内的这个厚度几乎是微带PCB走线厚度的40倍。

铜厚度的增加将导致电容的不连续性和更高的信号衰减。这种现象可以分别由图6和图7所示的TDR和插损仿真图中看出来。

通过裁剪掉SMT焊盘正下方适当间距“d ”(即7mil)的铜区域,可以最大限度地减小阻抗失配。

小结

本文的分析证明,裁剪掉SMT焊盘正下方的参考平面区域可以减小阻抗失配,增加传输线的带宽。

SMT焊盘与内部参考铜箔之间的距离取决于SMT焊盘的宽度,以及包括连接器引脚和焊锡在内的SMT焊盘有效厚度。在条件允许的情况下,PCB投产之前应先进行3D建模和仿真,确保构建的传输通道具有良好的信号完整性。

三、信号反射问题与相关电路设计技巧

信号反射现象

信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。

什么是过冲(overshoot):过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。

什么是下冲(undershoot):下冲是指下一个谷值或峰值。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。过分的下冲能够引起假的时钟或数据错误(误作)。

过冲非常相关的是振铃,它紧随过冲发生,信号会跌落到低于稳态值,然后可能会反弹到高于稳态,这个过程可能持续一段时间,直到稳定接近于稳态。振铃持续的时间也叫做安定时间。振荡(ringing)和环绕振荡(rounding)的现象是反复出现过冲和下冲。

抑制信号反射等电路设计技巧

如果时钟信号链路比较长,为了解决信号反射问题,会在时钟输出信号上串接一个比如22或者33欧姆的小电阻。

而且随着电阻的加大,振铃会消失,然而信号上升沿不再那么陡峭了,串联电阻是为了减小反射波,避免反射波叠加引起过冲。

这个解决方法叫阻抗匹配,阻抗在信号完整性问题中占据着极其重要的地位。

四、CPU怎么识别代码

从底层硬件角度出发剖析了一下CPU对代码的识别和读取,内容之精彩,读完感觉学到的很多东西瞬间联系起来了,分享给大家。

先说一下半导体,啥叫半导体?就是介于导体和绝缘体中间的一种东西,比如二极管。

电流可以从A端流向C端,但反过来则不行。你可以把它理解成一种防止电流逆流的东西。

当C端10V,A端0V,二极管可以视为断开。

当C端0V,A端10V,二极管可以视为导线,结果就是A端的电流源源不断的流向C端,导致最后的结果就是A端=C端=10V。

等等,不是说好的C端0V,A端10V么?咋就变成结果是A端=C端=10V了?你可以把这个理解成初始状态,当最后稳定下来之后就会变成A端=C端=10V。

文科的童鞋们对不住了,实在不懂问高中物理老师吧。反正你不能理解的话就记住这种情况下它相当于导线就行了。

利用半导体的这个特性,我们可以制作一些有趣的电路,比如【与门】。

此时A端B端只要有一个是0V,那Y端就会和0V地方直接导通,导致Y端也变成0V。只有AB两端都是10V,Y和AB之间才没有电流流动,Y端也才是10V。

我们把这个装置成为【与门】,把有电压的地方计为1,0电压的地方计为0。至于具体几V电压,那不重要。也就是AB必须同时输入1,输出端Y才是1;AB有一个是0,输出端Y就是0。

其他还有【或门】【非门】和【异或门】,跟这个都差不多,或门就是输入有一个是1输出就是1,输入00则输入0。

非门也好理解,就是输入1输出0,输入0输出1。

异或门难理解一些,不过也就那么回事,输入01或者10则输出1,输入00或者11则输出0。(即输入两个一样的值则输出0,输入两个不一样的值则输出1)。

这几种门都可以用二极管或者三极管做出来,具体怎么做就不演示了,有兴趣的童鞋可以自己试试。当然实际并不是用二极管三极管做的,因为它们太费电了。实际是用场效应管(也叫MOS管)做的。

然后我们就可以用门电路来做CPU了。当然做CPU还是挺难的,我们先从简单的开始:加法器。加法器顾名思义,就是一种用来算加法的电路,最简单的就是下面这种。

AB只能输入0或者1,也就是这个加法器能算0+0,1+0或者1+1。

输出端S是结果,而C则代表是不是发生进位了,二进制1+1=10嘛。这个时候C=1,S=0。

费了大半天的力气,算个1+1是不是特别有成就感?

那再进一步算个1+2吧(二进制01+10),然后我们就发现了一个新的问题:第二位需要处理第一位有可能进位的问题,所以我们还得设计一个全加法器。

每次都这么画实在太麻烦了,我们简化一下。

也就是有3个输入2个输出,分别输入要相加的两个数和上一位的进位,然后输入结果和是否进位。然后我们把这个全加法器串起来:

我们就有了一个4位加法器,可以计算4位数的加法也就是15+15,已经达到了幼儿园中班水平,是不是特别给力?

做完加法器我们再做个乘法器吧,当然乘任意10进制数是有点麻烦的,我们先做个乘2的吧。

乘2就很简单了,对于一个2进制数数我们在后面加个0就算是乘2了。比如:

5=101(2)

10=1010(2)

以我们只要把输入都往前移动一位,再在最低位上补个零就算是乘2了。具体逻辑电路图我就不画,你们知道咋回事就行了。

那乘3呢?简单,先位移一次(乘2)再加一次。乘5呢?先位移两次(乘4)再加一次。

所以一般简单的CPU是没有乘法的,而乘法则是通过位移和加算的组合来通过软件来实现的。这说的有点远了,我们还是继续做CPU吧。

现在假设你有8位加法器了,也有一个位移1位的模块了。串起来你就能算(A+B)×2了!激动人心,已经差不多到了准小学生水平。

那我要是想算A×2+B呢?简单,你把加法器模块和位移模块的接线改一下就行了,改成输入A先过位移模块,再进加法器就可以了。

你的意思是我改个程序还得重新接线?

所以你以为呢?

实际上,编程就是把线来回插啊。惊喜不惊喜?意外不意外?

早期的计算机就是这样编程的,几分钟就算完了但插线好几天。而且插线是个细致且需要耐心的工作,所以那个时候的程序员都是清一色的漂亮女孩子,穿制服的那种,就像照片上这样。是不是有种生不逢时的感觉?

插线也是个累死人的工作。所以我们需要改进一下,让CPU可以根据指令来相加或者乘2。这里再引入两个模块,一个叫flip-flop,简称FF,中文好像叫触发器,如下图这样。

这个模块的作用是存储1bit数据。比如上面这个RS型的FF,R是Reset,输入1则清零。S是Set,输入1则保存1。RS都输入0的时候,会一直输出刚才保存的内容。

我们用FF来保存计算的中间数据(也可以是中间状态或者别的什么),1bit肯定是不够的,不过我们可以并联嘛,用4个或者8个来保存4位或者8位数据。这种我们称之为寄存器(Register)。另外一个叫MUX,中文叫选择器,如下图就是一个选择器。

这个就简单了,sel输入0则输出i0的数据,i0是什么就输出什么,01皆可。同理sel如果输入1则输出i1的数据。当然选择器可以做的很长,比如这种四进一出的具体原理不细说了,其实看看逻辑图琢磨一下就懂了,知道有这个东西就行了。下图是一个四进一出-选择器。

有这个东西我们就可以给加法器和乘2模块(位移)设计一个激活针脚。

这个激活针脚输入1则激活这个模块,输入0则不激活。这样我们就可以控制数据是流入加法器还是位移模块了。

于是我们给CPU先设计8个输入针脚,4位指令,4位数据。

我们再设计3个指令:

- 0100,数据读入寄存器

- 0001,数据与寄存器相加,结果保存到寄存器

- 0010,寄存器数据向左位移一位(乘2)

为什么这么设计呢,刚才也说了,我们可以为每个模块设计一个激活针脚。然后我们可以分别用指令输入的第二第三第四个针脚连接寄存器,加法器和位移器的激活针脚。

这样我们输入0100这个指令的时候,寄存器输入被激活,其他模块都是0没有激活,数据就存入寄存器了。同理,如果我们输入0001这个指令,则加法器开始工作,我们就可以执行相加这个操作了。

这里就可以简单回答这个问题的第一个小问题了:CPU是为什么能看懂这些二级制的数呢?

为什么CPU能看懂,因为CPU里面的线就是这么接的呗。你输入一个二进制数,就像开关一样激活CPU里面若干个指定的模块以及改变这些模块的连同方式,最终得出结果。

几个可能会被问的问题

Q:CPU里面可能有成千上万个小模块,一个32位/64位的指令能控制那么多吗?

A:我们举例子的CPU里面只有3个模块,就直接接了。真正的CPU里会有一个解码器(decoder),把指令翻译成需要的形式。

Q:你举例子的简单CPU,如果我输入指令0011会怎么样?

A:当然是同时激活了加法器和位移器从而产生不可预料的后果,简单的说因为你使用了没有设计的指令,所以后果自负呗。在真正的CPU上这么干大概率就是崩溃呗,不过肯定会有各种保护性的设计。

细心的小伙伴可能发现一个问题:你设计的指令【0001,数据与寄存器相加,结果保存到寄存器】这个一步做不出来吧?

毕竟还有一个回写的过程,实际上确实是这样。我们设计的简易CPU执行一个指令差不多得三步,读取指令,执行指令,写寄存器。

经典的RISC设计则是分5步:读取指令(IF),解码指令(ID),执行指令(EX),内存操作(MEM),写寄存器(WB)。我们平常用的x86的CPU有的指令可能要分将近20个步骤。

你可以理解有这么一个开关,我们啪的按一下,CPU就走一步,你按的越快CPU就走的越快。咦?听说你有个想法?少年,你这个想法很危险啊,姑且不说你能不能按那么快。拿现代的CPU来说,也就2GHz多吧,大概一秒也就按个20亿下吧。

就算你能按那么快,虽然速度是上去了,但功耗会大大增加,发热上升稳定性下降。江湖上确实有这种玩法,名曰超频,不过新手不推荐你尝试哈。

那CPU怎么知道自己走到哪一步了呢?前面不是介绍了FF么,这个不光可以用来存中间数据,也可以用来存中间状态,也就是走到哪了。

具体的设计涉及到FSM(finite-state machine),也就是有限状态机理论,以及怎么用FF实装。这个也是很重要的一块,考试必考哈,只不过跟题目关系不大,这里就不展开讲了。

我们再继续刚才的讲,现在我们有3个指令了。我们来试试算个(1+4)X2+3吧。

0100 0001 ;寄存器存入1

0001 0100 ;寄存器的数字加4

0010 0000 ;乘2

0001 0011 ;再加三

太棒了,靠这台计算机我们应该可以打败所有的幼儿园小朋友,称霸大班了。而且现在我们用的是4位的,如果换成8位的CPU完全可以吊打低年级小学生了!

实际上用程序控制CPU是个挺高级的想法,再此之前计算机(器)的CPU都是单独设计的。

1969年一家日本公司BUSICOM想搞程控的计算器,而负责设计CPU的美国公司也觉得每次都重新设计CPU是个挺傻X的事,于是双方一拍即合,于1970年推出一种划时代的产品,世界上第一款微处理器4004。

这个架构改变了世界,那家负责设计CPU的美国公司也一步一步成为了业界巨头。哦对了,它叫Intel,对,就是噔噔噔噔的那个。

我们把刚才的程序整理一下:

"01000001000101000010000000010011"

你来把它输入CPU,我去准备一下去幼儿园大班踢馆的工作。

什么!?等我们输完了人家小朋友掰手指都能算出来了?

没办法机器语言就是这么反人类。哦,忘记说了,这种只有01组成的语言被称之为机器语言(机器码),是CPU唯一可以理解的语言。不过你把机器语言让人读,绝对一秒变典韦,这谁也受不了。

所以我们还是改进一下吧。不过话虽这么讲,也就往前个30年,直接输入01也是个挺普遍的事情。

于是我们把我们机器语言写成的程序:

0100 0001 ;寄存器存入1

0001 0100 ;寄存器的数字加4

0010 0000 ;乘2

0001 0011 ;再加三

改写成:

MOV 1 ;寄存器存入1

ADD 4 ;寄存器的数字加4

SHL 0 ;乘2(介于我们设计的乘法器暂时只能乘2,这个0是占位的)

ADD 3 ;再加三

是不是容易读多了?这就叫汇编语言。

汇编语言的好处在于它和机器语言一一对应。

也就是我们写的汇编可以完美的改写成机器语言,直接指挥cpu,进行底层开发;我们也可以把内存中的数据dump出来,以汇编语言的形式展示出来,方便调试和debug。

汇编语言极大的增强了机器语言的可读性和开发效率,但对于人类来说也依然是太晦涩了,于是我们又发明了高级语言,以近似于人类的语法来表现数据结构和算法。

比如很多语言都可以这么写:

a=(1+4)*2+3;

当然这样计算机是不认识的,我们要把它翻译成计算机认识的形式,这个过程叫编译,用来做这个事的东西叫编译器。

具体怎么把高级语言弄成汇编语言/机器语言的,一本书都写不完,我们就举个简单的例子。

我们把:

(1+4)*2+3

转换成:

1,4,+,2,*,3,+

这种写法叫后缀表示法,也成为逆波兰表示法。相对的,我们平常用的表示法叫中缀表示法,也就是符号方中间,比如1+4。而后缀表示法则写成1,4,+。

转换成这种写法的好处是没有先乘除后加减的影响,也没有括号了,直接算就行了。

具体怎么转换的可以找本讲编译原理的书看看,这里不展开讲了。

转换成这种形式之后我们就可以把它改成成汇编语言了。

从头开始处理,最开始是1,一个数字,那就存入寄存器:

MOV 1

之后是4,+,那就加一下:

ADD 4

然后是2,*,那就乘一下(介于我们设计的乘法器暂时只能乘2,这个0是占位的):

SHL 0

最后是3,+,那再加一下:

ADD 3

最后我们把翻译好的汇编整理一下:

MOV 1

ADD 4

SHL 0

ADD 3

再简单的转换成机器语言,就可以拿到我们设计的简单CPU上运行了。

其实到了这一步,应该把这个问题都讲清楚了:C语言写出来的东西是怎么翻译成二进制的,电脑又是怎么运行这个二进制的。

只不过题主最后还提到栈和硬件的关系,这里就再多说几句。

其实栈是一种数据结构,跟CPU无关。只不过栈这个数据结构实在太常用了,以至于CPU会针对性的进行优化。为了能让我们的CPU也能用栈,我们给它增加几个组件。

第一,增加一组寄存器。现在有两组寄存器了,我们分别成为A和B。

第二,增加两个指令,RDA/RDB和WRA/WRB,分别为把指定内存地址的数据读到寄存器A/B,和把寄存器A/B的内容写到指定地址。

顺便再说下内存,内存有个地址总线,有个数据总线。比如你要把1100这个数字存到0011这个地址,就把1100接到数据总线,0011接到地址总线,都准备好了啪嚓一按开关(对,就是我们前面提到的那个开关),就算是存进去了。

什么叫DDR内存呢,就是你按这个开关的时候存进去一个数字,抬起来之前你把地址和数据都更新一下,然后一松手,啪!又进去一个。也就是正常的内存你按一下进去1个数据,现在你按一下进去俩数据,这就叫双倍速率(Double Data Rate,简称DDR)

加了这几个命令之后我们发现按原来的设计,CPU每个指令针脚控制一个模块的方式的话针脚不够用了。所以我们就需要加一个解码器了(decoder)。

于是我们选择用第二个位作为是否选择寄存器的针脚。如果为0,则第三第四位可以正常激活位移器和加法器;如果为1则只激活寄存器而不激活位移和加法器,然后用第四位来决定是寄存器A还是B。这样变成了:

- 0100,数据读入寄存器A

- 0101,数据读入寄存器B (我们把汇编指令定义为MOVB)

- 0001,数据与寄存器A相加,结果保存到寄存器A

- 0011,数据与寄存器B相加,结果保存到寄存器B(我们把汇编指令定义为ADDB)

- 0010,寄存器A数据向左位移一位(乘2)

最后我们可以用第一位来控制是不是进行内存操作。如果第一位为1则也不激活位移和加法器模块,然后用第三个针脚来控制是读还是写。这样就有了:

- 1100,把寄存器B的地址数据读入寄存器A(我们把汇编指令定义为RD)

- 1110,寄存器A的数据写到寄存器B指定的地址(我们把汇编指令定义为WR)

我们加了个解码器之后,加法器的激活条件从p4变成了(NOT (p1 OR p2)) AND p4。

加法器的输入则由第三个针脚判断,0则为寄存器A,1为寄存器B。这就是简单的指令解码啦。

当然我们也可以选择不向下兼容,另外设计一套指令。不过放到现实世界恐怕就要出大乱子了,所以你也可以想象我们平常用的x86背了个多大的历史包袱。

这个时候我们用栈的话,先栈地址初始化:

0101 1000 ; MOVB 16; 把栈底地址定义为1000

之后入栈的话,比如把数字3,4入栈:

1111 0011 ; WR 03; 把3写到内存,地址为1000

0011 0001 ; ADDB 01; 栈地址+1

1111 0100 ; WR 04; 把3写到内存,地址为1001

0011 0001 ; ADDB 01; 栈地址+1

这样就把3,4都保存到栈里了。

出栈的话反过来:

0011 1111 ; ADDB -1; 栈地址-1

1101 0000 ; RD 00; 把内容读入寄存器A,00是占位

0011 1111 ; ADDB -1; 栈地址-1

1101 0000 ; RD 00; 把内容读入寄存器A,00是占位

这样就依次得到4,3两个值。

所以,入栈出栈其实就是把数据写道指定的内存位置,CPU其实不知道你是在干啥。当然我们也可以让CPU知道。

接下来我们再改进一下,给CPU再加一个寄存器SP,并定义两个指令:一个PUSH,一个POP。动作分别是把数据写入SP的地址,然后SP=SP+1,POP的话反过来。

这样有什么好处呢?好处在于PUSH/POP这样的指令消耗特别少,速度特别快。而栈这种数据结构在各种程序里用的又特别频繁,设计成专用的指令则可以很大程度上提升效率。

当然前提是编译器知道这个指令,并且做了优化,所以同样的程序(c语言写的),编译参数不一样(打开/关闭某些特性),编译出来的东西也就不一样,在不同硬件上的运行的效率也就会不一样。

比如上古时代的mmx,今天的SSE4.2,AVX-512,给力不给力?特别给力,但你平常用的程序支不支持是另一码事,要支持怎么办?重新编译呗。

这个时候开源的优势就显示出来了,重新编译很方便。闭源的话你就要指望作者开恩啦。

对于大多数人来说,电脑就是个黑箱,我们很难理解它到底是怎用工作的。这个问题又很难一句两句解释清楚,因为它是一环扣一环的,每一环都很抽象,每一环都是基础值俩个学分,展开了讲没上限的那种。

这就导致了即使是系统学过计算机的人也不见得就有一个明确而清晰的思路。想用尽量短的篇幅和尽量简单的语言把这个事从头到位解释了一下,希望能给大家解答一些疑惑。

2457

2457

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?