国外典型星载SAR系统及其参数

| SAR系统 | 国家或组织 | 发射时间/年 | 波段 | 极化方式 | 分辨率/m | 定位精度/m |

| Lacrosse | 美国 | 1988/1991/1997/2000/2005 | X/L | 双极化 | 0.3~3.0 | —— |

| JERS-1 | 日本 | 1992 | L | 单极化 | 18 | 111 |

| ERS-1/2 | 欧洲太空局 | 1991/1995 | C | 单极化 | 30 | —— |

| Radarsat-1 | 加拿大 | 1995 | C | 单极化 | 8~100 | 0~550 |

| Cassini | 美国 | 1997 | Ku | 单极化 | 600~2 100 | —— |

| SRTM | 美国 | 2000 | C/X | 多极化 | 30/90 | 20(H)/16(V) |

| Envisat-1 | 欧洲太空局 | 2002 | C | 多极化 | 30/150 | 200 |

| LightSAR | 美国 | 2002 | L | 多极化 | 3~100 | —— |

| ALOS-PALSAR | 日本 | 2006 | L | 多极化 | 7~100 | —— |

| Radarsat-2 | 加拿大 | 2007 | C | 多极化 | 1~100 | 10~20 |

| COSMO-Skymed | 意大利 | 2007/2007/2008/2010 | X | 多极化 | 1~100 | 15 |

| TerraSAR-X/TanDEM-X | 德国 | 2007/2010 | X | 多极化 | 1~16 | 2 |

| ALOS-2 | 日本 | 2014 | L | 多极化 | 1~100 | —— |

| Sentinel-1 | 欧洲太空局 | 2014 | C | 双极化 | 5~40 | 8 |

1、加拿大RADARSAT-2

Radarsat-2是由加拿大航天局(Canadian Space Agency,CSA)和麦克唐纳·德特威勒联合有限公司(MacDonald,Dettwiler and Associates Ltd,MDA)联合出资开发的星载合成孔径雷达系统。Radarsat-2是加拿大继Radarsat-1之后的新一代商用合成孔径雷达卫星。为了保持数据的连续性,Radarsat-2继承了Radarsat-1所有的工作模式,并在原有的基础上增加了多极化成像、3 m分辨率成像、双通道(dual-channel)成像和运动目标检测实验(moving object detection experiment,MODEX)。Radarsat-2与Radarsat-1拥有相同的轨道,但是比Radarsat-1滞后30min,这是为了获得两星干涉数据。Radarsat-2的用途是给用户提供全极化方式的高分辨率星载合成孔径雷达影像,在地形测绘、环境监测、海洋和冰川的观测等方面都有很高的应用价值。Radarsat-2卫星系统参数见表1,Radarsat-2卫星波束模式特征参数见表2。

表1 Radarsat-2卫星系统参数

| 项目 | 说明 |

| 卫星种类 | C波段SAR商用卫星 |

| 运营商 | 加拿大MDA公司 |

| 发射时间 | 2007年12月14日 |

| 轨道类型 | 太阳同步轨道 |

| 卫星高度 | 798 km(赤道上空) |

| 重访周期 | 24天 |

| 轨道周期 | 100.7分(14轨/天) |

| 拍摄方向 | 左右侧视 |

| 特征 | 11种波束模式 |

表2 Radarsat-2波束模式特征参数

| 波束模式 | 极化方式 | 入射角 | 标称分辨率/m | 景大小/(km×km) | |

| 距离向 | 方位向 | ||||

| 超精细 | 可选单极化 | 30°~40° | 3 | 3 | 20×20 |

| 多视精细 | 30°~50° | 8 | 8 | 50×50 | |

| 精细 | 可选单&双极化 | 30°~50° | 8 | 8 | 50×50 |

| 标准 | 20°~49° | 25 | 26 | 100×100 | |

| 宽 | 20°~45° | 30 | 26 | 150×150 | |

| 四极化精细 | 四极化 | 20°~41° | 12 | 8 | 25×25 |

| 四极化标准 | 20°~41° | 25 | 8 | 25×25 | |

| 高入射角 | 单极化(HH) | 49°~60° | 18 | 26 | 75×75 |

| 窄幅扫描 | 可选单&双极化 | 20°~46° | 50 | 50 | 300×300 |

| 宽幅扫描 | 20°~49° | 100 | 100 | 500×500 |

2、 德国TerraSAR-X

TerraSAR-X计划于1997年启动,由德国联邦教育及研究部、德国航空航天中心及Astrium Gmbh公司三家单位合作研制,并于2007年6月发射升空。TerraSAR-X是一颗新的高分辨率SAR卫星,其上搭载的SAR传感器工作于X波段,波长3.2 cm,多极化、多模式成像。这颗卫星外形近似于六角形的棱柱,长约5.2 m,直径约2.3 m,发射重量1 t以上。TerraSAR-X卫星系统参数见表3,TerraSAR-X卫星轨道和姿态参数见表4。

表3 TerraSAR-X卫星系统参数

| 项目 | 说明 |

| 雷达载荷频率 | 9.65 GHz |

| 射频功率 | 2 kW |

| 入射角范围(SM或SC) | 20°~45°全性能范围(15°~60°允许范围) |

| 入射角范围(SL) | 20°~55°全性能范围(15°~60°允许范围) |

| 极化方式 | 单极化、多极化和全极化 |

| 项目 | 说明 |

| 天线尺寸 | 4.8 m×0.7 m×0.15 m |

| 天线侧视方向 | 右 |

| Stripmap/ScanSAR仰角波束数 | 12(全性能范围);27(允许范围) |

| Spotlight仰角波束数 | 91(全性能范围);122(允许范围) |

| Spotlight方位角波束数 | 249 |

| 脉冲重复频率 | 2.0~6.5 kHz |

表4 TerraSAR-X卫星轨道和姿态参数

| 项目 | 说明 |

| 设计轨道高度 | 514 km |

| 日轨道数 | 15 2/11 |

| 重返周期 | 11天 |

| 轨道倾角 | 97.44° |

| 升交点时间 | 18:00±0.25 h(当地时间) |

| 姿态控制 | 全零多普勒控制 |

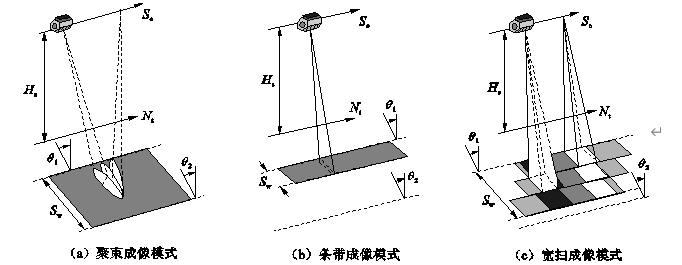

TerraSAR-X有多种成像模式,这些成像模式可以采用不同的极化方式:单极化、双极化、全极化。其传感器成像模式几何示意图如图1.1所示,其中Hs、So、Nt、Sw分别表示飞行高度、卫星轨道、近地航向和距离向扫描宽度,入射角范围为( \theta1,\theta2 )

编辑切换为居中

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

(1)聚束成像模式(spotlight mode)。这种模式的主要特点是几何分辨率高、入射角可选、多种极化方式等。聚束模式能够适应市场需求,提供多种成像方式的雷达影像数据产品。以聚束模式获取的数据产品加上精密轨道数据,可以用于重复轨道干涉测量并获得观测目标区域的数字高程模型。

(2)条带成像模式(stripmap mode)。条带成像模式以入射角固定的波束沿飞行方向推扫成像,这种模式的主要特点是几何分辨率高、覆盖范围较大、入射角可选。以条带模式获取的数据产品加上精密轨道数据,也可以用于重复轨道干涉测量并获得观测目标区域的数字高程模型。

(3)宽扫成像模式(scanSAR mode)。宽扫成像模式的天线(雷达波束)在成像时沿距离向扫描,从而使观测范围加宽,同时也将降低方位向分辨率。这种模式的特点是中等几何分辨率、覆盖率高、能够平行获取多于4个扫描条带的影像、入射角可选、多种极化方式等。在宽扫模式下,一周内TerraSAR-X能够以16 m的分辨率在全球任何地方覆盖大于100 000 km2的区域。

聚束成像模式、条带成像模式和宽扫成像模式数据产品的参数如表5所示。

表5 聚束成像模式、条带成像模式和宽扫成像模式数据产品

| 成像模式 | 方位向覆盖 | 距离向覆盖 | 入射角范围 | 方位向分辨率/m | 距离向分辨率 | 极化方式 |

| 聚束成像模式 | 10 | 15 | 20~55 | 2 | 1.3 | 单极化 |

| 条带成像模式 | 可选 | 30 | 20~45 | 3 | 3 | 单极化 |

| 宽扫成像模式 | 可选 | 100 | 20~45 | 15 | 16 | 多极化 |

根据应用领域的不同,聚束成像模式下获取的数据产品可分为两种:高分辨聚束成像(high resolution spotlight,HS)模式数据和聚束成像(sportlight,SL)模式数据。其中HS数据的方位向覆盖范围为5 km,方位向分辨率达到1 m。TerraSAR卫星是世界上第一颗民用领域分辨率达到1 m的雷达卫星,与以前SAR卫星主要被用于科学研究和军事等用途不同,它完全按照商业模式运作,主要为国土测绘、农业、林业部门,建设规划部门及矿业部门提供服务。

3、意大利COSMO-Skymed

COSMO-Skymed(宇宙-地中海)观测系统是由4个低轨中型卫星形成的星座和军民两用地面数据分发机构组成,其星座中的每个卫星携带一个X波段、高分辨率、多极化SAR传感器。传感器的研制与生产由意大利阿莱尼亚航天公司(Alenia Spazio)和法国阿尔卡特公司合作研制完成。这4个卫星将能够实现针对大范围观测的较低分辨率宽扫成像模式和小范围高分辨率观测的聚束成像模式。其总体指标如表6所示。

表6 COSMO-Skymed总体指标

| 项目 | 说明 |

| 发射时间 | 2007年6月8日 |

| 轨道 | 619.5 km,倾角97.86°,太阳同步轨道 |

| 每天圈数 | 14.812 5圈/天 |

| 轨道周期 | 16天 |

| 偏心率 | 0.001 18 |

| 近地点 | 90° |

| 半轴长 | 7 003.52 km |

| 升交点时间 | 6:00 am |

| 卫星数目 | 4 |

| 轨道定相 | 90° |

| 天线 | 天线的设计,采用配分射频功率放大与中频功率相移器结合,使波束可以在俯仰平面实现一维可调。天线由铝基碳纤维增强塑料制作,成带槽状波导,波束形成网络。三个固定仰角波束宽度,可以相互转换,保证星下点侧视范围在20°~55° |

| 天线尺寸 | 6 m×1.2 m |

| 带宽 | 300 MHz |

| 脉冲重复频率 | 3 000 Hz |

| 平均功率 | 300 W |

| 峰值功率 | 3.2 kW |

| 数据压缩比 | 6:3 |

| 数据率 | 约200 Mbps |

| 下行数据通道 | X频段 |

| 功耗 | 1.2 kW |

| 重量 | 200 kg |

COSMO-Skymed卫星星座可以以两种基本模式运行:一种是常规轨道模式(nominal orbital configuration),另一种是干涉轨道模式(interferometric orbital configuration),如图所示。

(1)常规轨道模式。对地观测而言,常规轨道模式的关键是保证卫星重复通过同一地区。这需要保持星下点在一个给定范围内变化(容许误差在1 km以内)。这需要卫星的主动空间推进器来维持整个星座轨道的几何特性。(2)干涉轨道模式。干涉轨道模式是用来实现InSAR测量的,所以在这一模式下运行的卫星要保持其基线的变动范围在100~3 500 m。因此,在干涉轨道模式下运行的卫星不但和常规轨道模式一样需要控制星下点,同时还需要维持干涉基线在合理范围内。该模式对基线的控制有两种方式:Tandem-like干涉轨道(时间间隔一天),常规Tandem干涉轨道(时间间隔20 s),并提供同一轨道平面内两颗卫星形成干涉和不同轨道上两颗卫星形成干涉的两种模式。

COSMO-Skymed卫星系统的特点使其数据在以下几方面能得到广泛的应用:针对各种灾害处理的地面监测,为决策层提供国土安全监测、资源环境监测、海岸线控制、地形测绘、军事应用、科研机构和大专院校的学术应用及各种商业应用等需要的数据。

4、日本ALOS PALSAR

日本宇宙开发事业团于1993年开始了ALOS卫星系统的概念性研究及相应的遥感传感器制造和实验研究,直到2006年1月24日发射ALOS卫星。ALOS卫星携带的相阵型L波段合成孔径雷达(PALSAR)可实现全天候的陆地观测,在测图、区域性观测、灾害监测、资源调查等方面做出贡献。ALOS PALSAR系统参数如表7所示。

表7 ALOS PALSAR系统参数

| 项目 | 说明 | |||

| 轨道 | 准太阳同步回归轨道 | |||

| 频率 | 1 270 MHz(L-波段) | |||

| 工作模式 | High Resolution(高分辨率) | SCANSAR(扫描) | 全极化 | |

| 极化 | HH或VV | HH/HV或VV/VH | HH或VV | HH+HV + VV+VH |

| 带宽 | 28 MHz | 14 MHz | 14,28 MHz | 14 MHZ |

| 入射角 | 9.9º~50.8º | 9.7º~26.2º | 18º~43º | 8º~30º |

| 地面分辨率 | 7.0~44.3 m | 14.0~88.6 m | 100 m(多视) | 24.1~88.6 m |

| 数据量化 | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 3或5 bits |

| 数据率 | 240 Mbit/s | 120或240 Mbit/s | 240 Mbit/s | |

| 测绘带 | 40~70 km | 250~350 km | 30 km | |

| 天线尺寸 | 8.9 m×3.1 m | |||

| 数据处理方式 | 数字 | |||

| 脉宽 | 27 μs/16 μs | |||

| PRPC | 1 500~2 500 Hz | |||

| 采样频率 | 32/16 MHz | |||

| 调频斜率 | 负斜率(数字方式产生) | |||

| T/R组件数目 | 80个 | |||

| 波位数 | 18+5(ScanSAR) | |||

| 峰值功率 | 2 kW | |||

| 天线类型 | 相控阵 | |||

| 天线重量 | 500 kg | |||

| SAR重量 | 600 kg | |||

| 侧视方向 | 右侧视 |

2668

2668

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?