这个牙板真不好弄,要想做好并不容易,因为这个柜的牙板不仅是装饰功能,还兼具有承重功能,所以,配合要紧凑,力要通过牙板传递到柜脚。

(图46 牙板角度)

牙板背面、侧面和正面几个角的角度都不一样,只能是先理论计算,再放样划线。

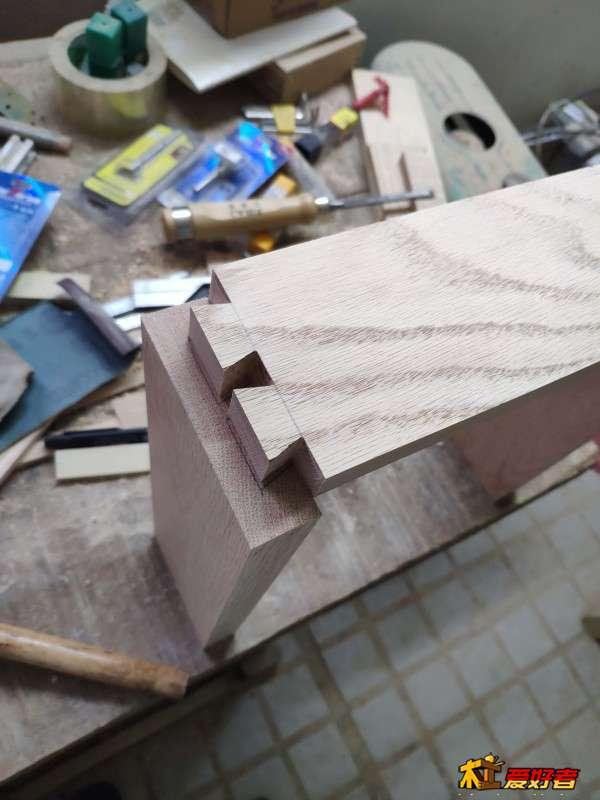

(图47 牙板背面可见横牙板的不同)

上图除了给大家看牙板的内侧结构外,大家可以看看我的“线勒子”,对,就是图中铁锤头对着的那块小木块,上面拧了两个木牙螺丝,通过拧的深浅调距离,简单,好用,省钱。

(图48 牙板装进脚中时的内面)

(图49 牙板装进脚中的外观面)

牙板没有做转角的内圆弧,一是图省料,二是直角给人的感觉很朴素,同时也最大化地使用了横向牙板的材料静高。

(图50 牙板装入的效果)

上图,大家可以看到牙板内侧组装后的样子。

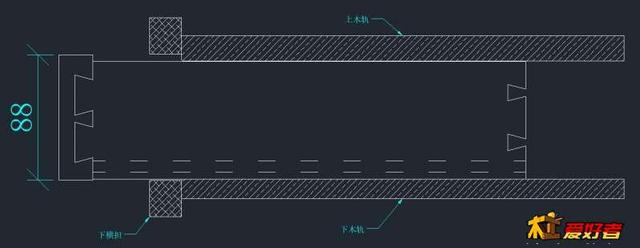

(图51 抽屉的木导轨)

中间隔层的抽屉箱,也不是简单的架子,这里使用了抽屉木导轨,下部的导轨比抽屉框的底边略高一毫米左右,抽屉在使用时可尽量减少磨擦外框,上部也有个限位导杆,一是限抽屉面板进入抽屉箱内,上导杆向下低约4毫米,同时抽屉身做成高度比上下导轨净距小一点点的样子,保证抽屉在抽拉时可以基本平行,同时还有左右限位,这抽屉做起来还是挺麻烦的,其间用了大量的榫卯。本想这些导轨同时做成上下板的穿带,但考虑到导轨较密,如果与上下板采用穿带式连接,会削弱上下板的强度,同时,由于柜身是向两侧微八字的,对穿带的定位精度也要求非常高。这里就没有用穿带,抽屉箱上部的板主要是承压,有几条上导轨,虽不是穿带,受力是没有问题的,后来,为不遗憾,上部的中间限位板还是做成了穿带。下部的板本身就不受什么压力,所以,也同样不需要穿带。

(图52 柜底横梁上的栽榫)

这个底横梁上的裁榫,是圆角柜的特点,这是众所周知的,现在很多卖场上的圆角柜还是有这个特点的,但大多数没理解为什么明代的大师们要这么做,为什么中柱是活接?我见那些卖家的制作者都没搞清楚,店员的解说也是不得要领,或者说是完全不对。这个活接是为了取下中柱,但为什么要取下中柱呢?我问过很多人,基本没有人能答对。借这次大赛的机会,我就是想展示一下这个中柱活接的作用,让大家明白为什么,有什么功用。本来这是个小密秘,公开了,也就藏不住什么了。哈哈。

(图53 柜底板制作)

这个底板也没有做穿带,一方面,宽度只有28公分左右,另外这块板的下部中间和两边都有支撑条,受力应没问题,在拼板时在板缝间穿了木钉。前面讲到了中柱的活接,下面就是机关所在。

(图54 柜底板拼好了)

上图是拼好了的底板,留意到了没有,上面两个角条伸出一个小柱子。对啦,就是类似门的枢杻的结构,这块底板是可以活动并取出来的,也就是圆角柜的密秘所在。

(图55 柜底结构)

为了看清楚柜底结构,照片中一侧特意涂了木腊油,加深这一部位的色调,在靠里边约9公分的位置有个小缺口,那就是个暗的门轴孔,对称的位置也有一个。

(图56 柜底内部结构)

最里面横一块板,板的边到那个小缺口位置。

(图57 柜底结构细节)

前面制好的带门枢的底板装入后的样子。

(图58 柜底结构中的活动底板)

看清楚了没有?这个圆角柜的底板是个活动的门,是可以向上向里掀开的,掀开后,底部是一个夹层暗格,而那根活动的中柱,恰好就是这个“底门”的“门栓”!前面提到过,圆角柜的这个中柱,表面看,是一根柱,平淡无奇,可是暗地里,它是一条栓,是用来顶住底下这个门的一条栓,要把栓移开,才能打开下面的暗门。这才是圆角柜的真实一面,现在的大卖场,几乎找不到有这种结构的柜子,我怀疑很多大师都不知道这个圆角柜的密秘。如果没有这个暗格,那也就使圆角柜平淡了,少了灵魂。

(图59 不包含围板的柜体部件)

制这个柜太费工夫了,上图是柜体的部件,还不包含两扇门、顶盖、围板,我地方太小,只能展示一部分了。

(图60 拼装柜体侧面)

上胶次序一定要选好。为此,反复试组了好多次,先把两个侧面的下部拼好。

(图61 拼装柜体下层的中部)

两侧的胶干了之后,就可以拼中部了,中部有点难度,在上胶前又演练了一把,因为中部有柜底暗格底板、中部抽屉箱、柜体后围板等部件,特别是中部抽屉箱,使用的是上下全包围的结构,也就是说除了抽屉箱拼装外,还有四条横梁和上下两层板要嵌入到柜体的侧面板横担中,同时还要装好牙板。演练时还算顺,大约一个小时就能全装好,为此,专门又买了一瓶延长调整时间的太棒胶,这种胶偏稀,象水一样到处流,不太好用,但固结时间可以延长,还行。到了真正上胶组装时,耗时比演练时又长了,搞了两个多小时,总是对上这个榫就对不上另外的榫,搞得满头大汗。下回有经验了,要根据榫入卯的次序,做出长短不一的榫头,让这些榫能有序入卯,就不会出现进得了这个进不了另一个的手忙脚乱局面了。所幸,还是完美组装在一起了。夹好,反正我要下星期才折腾下一步。让胶水慢慢干。

(图62 夹好,让胶水慢慢干一会儿)

装好了柜体下部,大功完成一半,上部就好办很多了,接下来要考虑的是上盖与门轴、中柱之间的关系,先把中柱弄上。中柱不复杂,就是找准顶盖的中线,确定中柱活接榫插入的位置,先开好卯孔,再根据试组时的卯孔误差,开中柱的榫就是了。

(图63 开上盖的卯孔)

上盖的前檐下要有一块顶板,是门关上后顶住门框,让门卡住的板,上图,就是这块板,不用太厚,大约8mm即可。这块板要装在上盖前檐的下层,那个中柱的活接榫要穿过这个板,所以要先开个卯孔。

(图64 门转轴细部)

大家都知道,圆角柜的柜门转轴是其一大特色,现在市面上的差不多所有柜的那个转轴与柜面都是平齐的,我觉得不太合理,如果是平齐的,就要做一个溜肩才能把门装上去,另外,柜的前框柱与门都在同一平面上,没有层次感,我改进了一些,让门面略内收15mm左右,更突显两侧的框柱一些,更显柜体的内敛和含蓄,同时,这种改进可使柜门平开到180度,并且不须要作那个溜肩就可以把门装上。上图的细部就是改进的结构。

(图65 门轴制作用到的主要工具)

制这个门轴还是比较费工夫的,把正方形的柱子先分多层铣去四分之一个角,突出的角用修边机修成两个圆弧,上下再锯、铲、挫、磨,修成直径18mm上长下短的圆柱。

(图66 两根门柱试装)

门柱做好后,就不断的试装,观察那个位置有磨擦,就拆下来修整,直到转动灵活,就可以进行下一步。

门柱试装还有一个重要作用,就是可以量出门宽,把中柱装好,门的竖向柱定好位后,就可以实际测量门的宽度,上、中、下几个位置标好横枨的位置并测出长度。

(图67 门框制作)

门框的特点是靠轴的一端采用哈蟆肩,靠外的用45度对角的攒边,因为柜中的是直角,用45度攒边好理解。靠轴侧上部主要受拉力,榫要长一些,下部的是受压力,榫可以短一些。我这里,上部是出头的榫,下部就用了藏头榫了。

(图68 哈蟆肩)

前一张图的哈蟆肩算是个简易的,下面的就采用传统式,把那个尖角单独插入,后面的方榫与尖头相互独立,不影响各自的功能。这个尖头部分是用自制的仿形机铣出来的,那个母端是手工凿出来的。

(图69 哈蟆肩完全打入卯孔中)

用直角尺检查入榫眼后的情况,如果有偏差,微量的可以左右打打,量大就不行了。搞这个哈蟆肩也算是费功夫的,几个肩也弄了三天,想要做得符合传统一些真不是容易的事。

(图70 门框架)

上图为最先做出的左侧门框,第一次作,作得比较慢,这个框就搞了一整天,特别是靠门轴一侧的哈蟆肩,由于不是直角关系,稍有一点偏,那个肩就对不齐。修那个肩,完全是靠一把凿子,这个凿的锋利程度就是关键了,要一点一点地削。

(图71 门框试装)

门框假组后,试装,总结经验。开始太在意这个悬臂的门会有下坠的力,制作时把角度稍稍向上翘了一些,结果是翘得有点过头了,关上门时靠中柱的上部有点紧。看下图。

(图72 门的右边有点向上偏)

肉眼还是比较厉害,这个门缝左边宽了点,右边窄了些,一眼就能看出来,看来要把上边刨一下,不能强下压,下压了一点,那个哈蟆肩又会对不齐了。

估计有比较认真或较真的木友会问,那个斜边上的哈蟆肩是怎么精确画线呢?我这里分享一下我的方法,见下图。

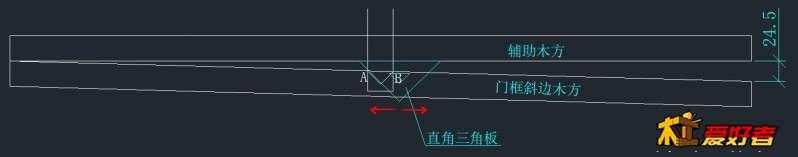

(图73 斜边哈蟆肩画线方法示意)

我是这样画斜边哈蟆肩位置的,试装后,量出门的上下边长,就有了个差值,这里假定是24.5mm,找一条直木方做基准的辅助木方,把要画线门框的斜边一端靠紧辅助方,另一端拉开间距24.5mm,将插入肩的小方垂直于辅助方摆在欲插入位置,找出与斜边方相交的A、B两点,分别点在欲画线的两条方上,这时,用直角三角板,象上图一样,长边靠在辅助方上,左右移动三角板,移到A点画一下,移到B点画一下,这样就可以准确画出哈蟆肩的尖角端和母角端了,接下来就是用凿子准确地按这个线修出形状来就可以了。

(图74 左边门上胶)

因为插槽是膨涨预留,这些部位不上胶,在榫口上胶前先把所有的可活动部位上一遍木蜡油,所以,看到的上图的缝隙中都是象水滴过似的。

(图75 右边的门上胶)

从上图可以大约看到,门的哈蟆肩等接口还过得去。特别是靠门枢的一侧斜边,这个夹角与哈蟆肩的对接确实是有一定难度。

(图76 抽屉画线)

制抽屉也是一个蛮精巧的活,要想制得好,还是要花不少功夫的,我比较不喜欢那种一个抽屉框外加一片面板的作法,另外,看惯了小时候家里的抽屉都是面板伸进抽屉框架内,与外框平齐的那种结构,现在看到那些由抽屉面板盖住抽屉框架的结构,总觉得是在偷工减料,至少是省了很多功夫。也不喜欢现代的钢导轨结构,既然咱这圆角柜是明代的,还是要以明代的解决办法,特别是象抽屉这种传统的器具。好了,我这里的抽屉是木轨道加上左右上下限位,为使抽屉在抽拉时少与外框磨擦,木轨比外框下横担高1mm,上面的限位再下探4mm,这样,抽屉推到尽头,上面的限位就会挡住抽屉,不至使面板没入里面。为使面板不与下横担相碰或磨,由抽屉身将面板提高0.5mm,看图片就能明白了,有兴趣的翻看前面的图51。

(图77 抽屉断面示意)

这个图是CAD作的断面示意,前面图51有张实物照片更能说明抽屉框的内部结构。

(图78 抽屉面板燕尾制作)

抽屉面板与抽屉身采用半藏式燕尾连接,这个抽屉,也花了些小心思,面板的高度是88mm,南方人,都喜欢这个数字,认定“8”与“发”同音,是发财的意思,我虽不信,但也难免要落入这个俗套之中,哈哈,中国之大南北差异也很大,北方人就不喜欢“8”,认为七上八下,八是官越做越小,寓意要降级。所以,南方人注重商场,北方人注重官场。题外话了哈,但做为木匠,还是要了解一下客户的一些心理才好。

(图79 抽屉结构)

这种燕尾,是先开好公的一侧,照实样画母的一侧线,就可以定位比较准确了,不知各位前辈是怎么做的,我是这种次序,完全是自己摸索出来的,也不知做得对不对。

(图80 燕尾敲入后的内侧)

看上去,合得不太严实,也许上胶和夹之后会贴合得好一些吧。

(图81 燕尾敲入后的外侧)

抽屉面板的端头特意做得突出一点点,不到1mm吧,因为面板与抽屉框的尺寸差不多大小,抽屉身稍微缩小一点,就很容易插进抽屉框中。另外这种突出来一点点,可以更感觉燕尾的立体感,总之,我也说不上为什么,但就是觉得这样合理些。

(图82 抽屉尾板的燕尾制作)

抽屉的面板是半藏式燕尾,那后面的封尾板就是开敞式燕尾了,这个就容易多了,画好线,手工锯,锯时先预留半毫米肉,再用凿子修齐。

(图83 抽屉试装)

在没装抽屉底板前试,可以观察一下抽屉与滑道之间的相互关系,更便于修整和调试。

(图84 抽屉关上的样子)

抽屉完全合上的样子,感觉左右、前后、上下、抽拉还都行,算是过关,进入下一步吧。

(图85 门试装)

试装还可以,门平面基本与柜面和上柱平,下部与底稍有摩擦,打磨修整一下。

(图86 两扇门)

两扇门都装上了,试了一下,左边的有点磨上门框,右边的磨下边,用砂纸打磨后就顺滑了。

(图87 合上门)

从合上门的图,可以看出左边门略高,右边门略低。

(图88 门上角)

(图89 门下角)

从门的上下角看,缝隙配合还过得去,板缝中间的插条和滑槽在上胶前已涂过木蜡油,所以看到有湿的痕迹。

(图90 最后工序)

顶上的盖板是最后上胶安装,在所有调试完成之后才能进行,怕用夹子把下面的牙板拉坏,中间又没有可就力的地方,在顶盖上胶后就能只用压的办法了,上面压了两张5公分厚的TB大板大约重量在四五十公斤左右。压上之后,就把门上一下木蜡油,上了一扇后想起,拍个对比照。

(图91 上了两遍木蜡油的效果)

木蜡油选了欧碧的000号清油,本想上那个硬质的,一看价钱,比清油贵了3倍,感觉清油已经很不错了,如果效果不好,这清油就当是打底,以后再上硬质的也可以。上了油后再用320砂纸打一遍,摸上去的手感又好了很多。

(图92 抽屉上木蜡油)

里里外外全上一遍木蜡油,还是有点花功夫。大家看看,我的抽屉用板是不是太厚了呀,感觉太墩实了。

(图93 装上了门挂)

这门挂一装上,感觉就应该算是完工了吧。

第五章大功告成

从3月2日开始作图,到制作完成,再到今天,总算是把贴子写完,统计了一下文字,不知不觉地居然写了一万多字,贴图也近百张,看来是太啰嗦了些,也不知道有没有表达不清的地方。只在于力求能尽量说得清楚明白,以方便大家批评、指正,通过交流互动,让自己有个提升,也能让不了解圆角柜的引起兴趣,发扬传统。

欢迎大家拍砖。无论重拍、轻拍、贬低、点赞,都是我前进的动力,写贴子虽累,但那是一个人累,看这么啰嗦的贴也累,是劳烦大家一起跟着累,实在心中有愧,谢谢你们的耐心,谢谢。

作品来自木工爱好者网 daguan8

这篇博客详细介绍了明清家具中圆角柜的制作过程,包括牙板设计、抽屉结构、门轴创新、榫卯工艺等,展现了传统木工技艺的精妙之处。作者强调了每个细节的实用性和美学考虑,如牙板的承重功能、抽屉的木导轨设计、门轴的内收处理,以及隐藏式底板的巧妙结构。整个制作过程充满了对传统工艺的尊重和创新思维。

这篇博客详细介绍了明清家具中圆角柜的制作过程,包括牙板设计、抽屉结构、门轴创新、榫卯工艺等,展现了传统木工技艺的精妙之处。作者强调了每个细节的实用性和美学考虑,如牙板的承重功能、抽屉的木导轨设计、门轴的内收处理,以及隐藏式底板的巧妙结构。整个制作过程充满了对传统工艺的尊重和创新思维。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?