简介:蓝牙串口调试工具是物联网和嵌入式系统开发中常用的测试工具,主要用于验证蓝牙与串口之间的数据通信。本资源包包含蓝牙调试工具和串口调试工具,分别用于蓝牙设备的搜索、连接、配对与数据传输,以及串口通信的参数配置、数据收发和日志查看。通过组合使用这两个工具,开发者可以高效排查蓝牙设备与串口之间的通信问题,适用于智能硬件、传感器和移动应用开发等场景。

1. 蓝牙串口调试工具的核心作用与基本概念

蓝牙串口调试工具是一种用于蓝牙设备与主机之间进行数据通信与调试的关键软件或硬件设备。它通过将蓝牙通信协议与传统的串口通信方式进行桥接,实现无线数据的收发、分析与调试功能。该工具广泛应用于物联网(IoT)、嵌入式系统、智能硬件、穿戴设备等开发领域,尤其在设备原型验证、通信协议调试、故障排查等方面具有不可替代的作用。

其核心作用包括:

- 实现蓝牙设备与PC或移动设备之间的透明串口通信

- 支持BLE(低功耗蓝牙)设备的服务发现、特征值读写等操作

- 提供数据收发监控、日志记录、协议解析等调试功能

典型的蓝牙串口调试工具如HC-05模块配合串口助手、nRF Connect、Bluetooth LE Explorer等,开发者可通过这些工具快速验证蓝牙通信逻辑、优化数据交互流程,从而提升开发效率与系统稳定性。

2. 蓝牙调试工具与串口调试工具的对比与选型

在物联网与嵌入式设备的开发过程中,选择合适的调试工具是确保项目顺利推进的关键步骤。蓝牙调试工具和串口调试工具分别适用于不同的通信场景,各自具有独特的功能与适用性。本章将从功能、特点、工具对比、协同使用等方面深入探讨这两类工具,并提供选型建议,以帮助开发者根据实际需求做出最优选择。

2.1 蓝牙调试工具的功能与特点

蓝牙调试工具主要针对蓝牙通信协议栈进行分析与调试,适用于BLE(低功耗蓝牙)或经典蓝牙(BR/EDR)设备的开发、调试与优化。这类工具通常提供协议层的可视化、数据包捕获、服务发现、特征值读写等核心功能。

2.1.1 蓝牙协议栈支持与调试能力

蓝牙协议栈复杂,包含多个层级,如物理层(PHY)、链路层(LL)、主机控制器接口(HCI)、逻辑链路控制与适配协议(L2CAP)、属性协议(ATT)、通用属性配置文件(GATT)以及安全管理协议(SMP)。蓝牙调试工具需具备对这些协议层的解析能力。

- HCI层调试 :通过HCI日志可查看设备间的命令与事件交互。

- L2CAP与ATT层分析 :用于分析通道管理、数据分片与重组。

- GATT服务与特征值操作 :支持对设备服务的读写、订阅通知等操作。

- 安全连接与加密调试 :支持对配对、绑定、加密等安全机制的跟踪与分析。

例如,使用Wireshark结合蓝牙适配器可捕获空中数据包,分析蓝牙通信全过程。

2.1.2 常见蓝牙调试工具(如Bluetooth LE Explorer、nRF Connect)的功能对比

以下是对两款主流蓝牙调试工具的功能对比表格:

| 功能模块 | Bluetooth LE Explorer (微软) | nRF Connect (Nordic) |

|---|---|---|

| 支持平台 | Windows 10/11 | Windows/macOS/Linux |

| 协议支持 | BLE为主 | BLE与部分BR/EDR支持 |

| 可视化界面 | 图形化操作界面,支持设备扫描、服务发现、特征值读写 | 同样图形化,更注重开发者友好性 |

| 数据包捕获 | 不支持直接抓包 | 支持使用nRF Sniffer捕获 |

| 安全调试 | 支持配对流程查看 | 支持LE Secure Connections调试 |

| 插件扩展 | 有限 | 支持插件与脚本自动化 |

| 开源情况 | 闭源 | 闭源但提供Sniffer工具开源 |

示例代码:使用nRF Connect CLI扫描BLE设备

nrfconnect-cli scan start

逻辑分析与参数说明:

-

nrfconnect-cli是nRF Connect提供的命令行工具。 -

scan start启动蓝牙扫描,开发者可在终端查看扫描到的设备名称、地址、信号强度等信息。 - 此类命令适用于自动化脚本编写与批量测试。

流程图:蓝牙调试工具的工作流程

graph TD

A[启动调试工具] --> B[扫描蓝牙设备]

B --> C{设备是否存在?}

C -->|是| D[连接设备]

C -->|否| E[等待新设备]

D --> F[服务发现]

F --> G[特征值读写]

G --> H[日志记录与分析]

H --> I[调试完成或重连]

2.2 串口调试工具的功能与特点

串口通信是一种传统的、稳定的数据传输方式,广泛应用于嵌入式系统、传感器、工业控制等领域。串口调试工具主要通过串口(如RS232、RS485、UART)与目标设备进行数据交互,帮助开发者调试底层通信协议、数据格式及硬件连接问题。

2.2.1 串口通信的基本流程与调试需求

串口通信的基本流程包括以下几个步骤:

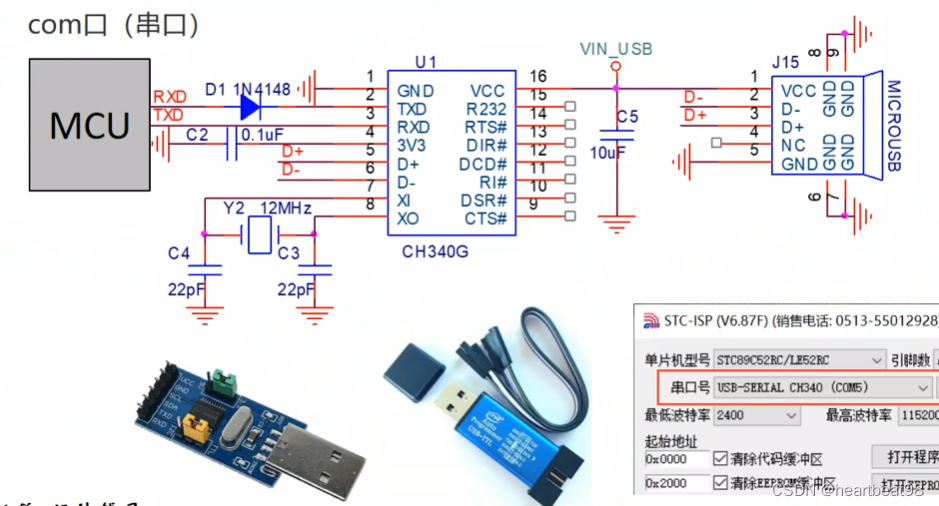

- 设备连接 :通过串口线或USB转串口模块连接目标设备。

- 参数配置 :设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数。

- 发送数据 :通过串口助手发送ASCII或HEX格式的数据。

- 接收数据 :读取设备返回的响应数据,进行分析。

- 日志记录 :保存通信过程以便后续分析。

常见调试需求:

- 数据格式校验

- 波特率自动识别

- 发送/接收缓冲区管理

- 自动发送与循环测试

- 错误码与异常状态分析

2.2.2 常用串口工具(如XCOM、串口助手)的功能解析

| 工具名称 | XCOM | 串口助手(如SSCOM) |

|---|---|---|

| 支持平台 | Windows | Windows |

| 界面风格 | 简洁易用 | 功能丰富,支持脚本 |

| 自动发送 | 支持定时发送 | 支持循环发送 |

| 数据格式 | ASCII、HEX | ASCII、HEX、二进制 |

| 脚本支持 | 无 | 支持简单的脚本语言 |

| 日志记录 | 支持 | 支持 |

| 插件扩展 | 不支持 | 支持部分插件 |

示例代码:使用Python的pySerial库进行串口通信测试

import serial

# 打开端口

ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1)

# 发送数据

ser.write(b'Hello World\n')

# 接收数据

response = ser.readline()

print("收到数据:", response.decode())

# 关闭端口

ser.close()

逐行解读与参数说明:

-

serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1): -

'COM3':串口号,根据系统环境修改。 -

9600:波特率,需与目标设备一致。 -

timeout=1:设置读取超时时间为1秒。 -

ser.write():发送字节流数据。 -

ser.readline():读取一行数据。 -

decode():将字节数据转为字符串。

流程图:串口调试工具的工作流程

graph TD

A[连接设备] --> B[配置串口参数]

B --> C[打开串口]

C --> D[发送数据]

D --> E[接收响应]

E --> F{是否完成?}

F -->|是| G[关闭串口]

F -->|否| H[继续发送]

2.3 蓝牙与串口调试工具的协同使用

在实际开发中,蓝牙与串口调试工具往往需要协同使用,以满足复杂设备调试的需求。例如,在开发一个通过蓝牙连接的嵌入式传感器时,可能需要同时使用蓝牙工具进行无线连接调试,以及串口工具进行底层固件通信验证。

2.3.1 在物联网设备调试中的互补性

| 使用场景 | 蓝牙调试工具作用 | 串口调试工具作用 |

|---|---|---|

| 设备初始化 | 发现设备并建立连接 | 验证底层通信是否正常 |

| 固件更新 | 通过蓝牙传输更新包 | 通过串口下载更新包 |

| 状态监控 | 实时查看连接状态 | 查看设备运行日志 |

| 异常排查 | 检查配对失败、服务丢失 | 检查波特率、数据格式错误 |

2.3.2 如何根据项目需求选择合适的工具组合

选择依据:

- 通信方式 :无线通信优先蓝牙工具;有线连接优先串口工具。

- 开发阶段 :原型开发阶段使用串口;产品测试阶段使用蓝牙。

- 设备类型 :嵌入式设备通常需要两者结合。

- 团队技能 :熟悉脚本开发可优先使用支持自动化测试的工具。

示例:蓝牙转串口桥接调试

使用蓝牙转串口模块(如HC-05、HM-10),将串口设备通过蓝牙连接至调试主机。此时可在主机端同时使用蓝牙工具(如nRF Connect)与串口助手(如SSCOM)进行联合调试。

操作步骤:

- 将HC-05模块与目标设备连接(TXD、RXD、GND)。

- 通过蓝牙配对连接至主机。

- 使用串口助手连接蓝牙虚拟串口(如COM10)。

- 发送与接收数据,验证通信功能。

表格:蓝牙转串口调试工具组合建议

| 设备 | 蓝牙模块 | 串口调试工具 | 说明 |

|---|---|---|---|

| HC-05 | 支持经典蓝牙 | SSCOM | 成本低,适合基础调试 |

| HM-10 | BLE模块 | XCOM | 支持低功耗场景 |

| nRF52840 | BLE+串口 | nRF Connect + PySerial | 支持高级调试与自动化 |

流程图:蓝牙与串口协同调试流程

graph TD

A[设备上电] --> B{是否蓝牙连接?}

B -->|是| C[使用nRF Connect连接]

B -->|否| D[使用串口助手连接]

C --> E[读写GATT服务]

D --> F[发送串口命令]

E --> G[联合日志分析]

F --> G

G --> H[调试完成或继续]

本章系统地分析了蓝牙调试工具与串口调试工具的功能、特点、使用方式与选型策略,并通过工具对比、流程图与代码示例展示了其实际应用场景。下一章将进一步深入探讨蓝牙设备的搜索、连接与状态管理机制,为实际项目开发提供更细致的技术支持。

3. 蓝牙设备的搜索、连接与状态管理

蓝牙设备的搜索、连接与状态管理是蓝牙通信的核心流程之一。本章将深入剖析蓝牙设备从发现到连接再到状态监控的全过程,涵盖主动与被动扫描机制、GATT连接建立与参数配置、以及连接状态的异常检测与恢复策略。这些内容对于嵌入式开发者、物联网工程师和设备调试人员具有重要的实践价值。

3.1 蓝牙设备搜索与发现机制

蓝牙设备搜索是建立通信的第一步。设备搜索的核心在于扫描(Scan)机制,它决定了设备发现的速度、效率与准确性。

3.1.1 主动扫描与被动扫描的实现方式

蓝牙设备的扫描分为两种基本模式: 主动扫描 (Active Scan)和 被动扫描 (Passive Scan)。

| 特性 | 主动扫描 | 被动扫描 |

|---|---|---|

| 是否发送扫描请求 | 是 | 否 |

| 扫描响应是否包含设备名称 | 是 | 否 |

| 耗电量 | 较高 | 较低 |

| 发现速度 | 快 | 慢 |

| 应用场景 | 需要快速获取详细信息的场合 | 低功耗设备或长时间运行的设备 |

主动扫描的工作流程:

- 扫描请求(Scan Request) :扫描设备发送一个扫描请求帧,询问广播设备是否愿意发送更多信息。

- 扫描响应(Scan Response) :广播设备收到请求后,返回包含设备名称、服务UUID等附加信息的响应。

- 信息整合 :扫描设备将广播数据和扫描响应数据合并,形成完整的设备信息。

// 示例:使用BlueZ库进行主动扫描

#include <bluetooth/bluetooth.h>

#include <bluetooth/hci.h>

#include <bluetooth/hci_lib.h>

int main() {

inquiry_info *ii = NULL;

int max_rsp = 255;

int dev_id = hci_get_route(NULL);

int sock = hci_open_dev(dev_id);

if (dev_id < 0 || sock < 0) {

perror("Opening socket");

return -1;

}

ii = (inquiry_info*)malloc(max_rsp * sizeof(inquiry_info));

memset(ii, 0, max_rsp * sizeof(inquiry_info));

int num_rsp = hci_inquiry(dev_id, 8, max_rsp, NULL, &ii, IREQ_CACHE_FLUSH);

if (num_rsp < 0) {

perror("hci_inquiry");

free(ii);

return -1;

}

for (int i = 0; i < num_rsp; i++) {

char addr[19] = { 0 };

char name[248] = { 0 };

ba2str(&ii[i].bdaddr, addr);

if (hci_read_remote_name(sock, &ii[i].bdaddr, sizeof(name), name, 0) < 0)

strcpy(name, "[unknown]");

printf("%s %s\n", addr, name);

}

free(ii);

close(sock);

return 0;

}

代码逻辑分析:

-

hci_inquiry:执行蓝牙扫描,返回发现的设备信息。 -

IREQ_CACHE_FLUSH:强制刷新缓存,确保获取最新设备信息。 -

hci_read_remote_name:读取设备名称,若无法获取则显示“[unknown]”。

被动扫描特点:

- 不发送扫描请求,仅监听广播数据。

- 适用于低功耗场景,如可穿戴设备或蓝牙信标(Beacon)。

3.1.2 基于BLE广播包的设备识别与过滤

BLE设备通过广播(Advertising)机制周期性发送数据包,其中包含设备名称、服务UUID、制造商数据等信息。

graph TD

A[开始扫描] --> B{是否接收到广播包?}

B -->|是| C[解析广播数据]

C --> D{是否匹配过滤条件?}

D -->|是| E[记录设备信息]

D -->|否| F[忽略设备]

B -->|否| G[继续扫描]

广播数据结构(示例):

| 字段 | 含义 |

|---|---|

| Length | 广播数据长度 |

| AD Type | 数据类型(如0x09表示设备名称) |

| AD Data | 数据内容(如UTF-8编码的名称) |

过滤策略示例:

from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate

class ScanDelegate(DefaultDelegate):

def __init__(self):

DefaultDelegate.__init__(self)

def handleDiscovery(self, dev, isNewDev, isNewData):

if isNewDev:

print(f"发现新设备: {dev.addr} - {dev.rssi} dBm")

elif isNewData:

print(f"更新设备数据: {dev.addr}")

scanner = Scanner().withDelegate(ScanDelegate())

devices = scanner.scan(10.0) # 扫描10秒

逻辑分析:

-

Scanner().withDelegate():设置扫描回调。 -

scan(10.0):执行10秒的扫描操作。 -

handleDiscovery:处理设备发现事件,区分新设备和数据更新。

3.2 蓝牙连接的建立与维护

蓝牙连接的建立涉及多个协议层,包括物理层、链路层、L2CAP层以及GATT层。以下重点分析GATT连接流程与连接参数配置。

3.2.1 GATT连接流程与服务发现

GATT(Generic Attribute Profile)是BLE通信的核心协议,设备连接后需执行服务发现流程。

sequenceDiagram

participant Central

participant Peripheral

Central->>Peripheral: 发起连接请求

Peripheral-->>Central: 接受连接

Central->>Peripheral: 发起GATT服务发现

Peripheral-->>Central: 返回服务列表

Central->>Peripheral: 选择服务并读写特征值

示例代码(使用Python bluepy库连接设备):

from bluepy.btle import Peripheral

# 连接指定设备

p = Peripheral("00:11:22:33:44:55", "random")

# 获取服务列表

services = p.getServices()

for svc in services:

print(f"服务 UUID: {svc.uuid}")

# 获取特征值

chrs = p.getCharacteristics()

for chr in chrs:

print(f"特征值 UUID: {chr.uuid}, 属性: {chr.propertiesToString()}")

# 断开连接

p.disconnect()

代码分析:

-

Peripheral():创建与目标设备的连接。 -

getServices():获取远程设备支持的GATT服务。 -

getCharacteristics():获取服务下的特征值。 -

disconnect():断开连接释放资源。

3.2.2 连接参数配置(如连接间隔、超时时间)

BLE连接参数对通信性能和功耗有重要影响,常见参数包括:

| 参数 | 含义 | 推荐值范围 |

|---|---|---|

| Connection Interval | 设备之间通信的时间间隔 | 7.5ms - 4s |

| Slave Latency | 从设备跳过通信的次数 | 0 - 499 |

| Supervision Timeout | 无响应的最大等待时间 | 100ms - 32s |

设置连接参数(Linux BlueZ示例):

# 使用hcitool设置连接参数

sudo hcitool lecc --interval=24 --latency=0 --timeout=400 00:11:22:33:44:55

参数说明:

-

--interval=24:连接间隔为24 * 1.25ms = 30ms。 -

--latency=0:不允许跳过连接事件。 -

--timeout=400:连接超时时间为400 * 10ms = 4s。

3.3 蓝牙连接状态监控与异常处理

蓝牙连接可能会因信号弱、设备断电、协议错误等原因中断。有效的状态监控与异常处理机制是保障稳定通信的关键。

3.3.1 连接中断的常见原因分析

| 原因 | 描述 |

|---|---|

| 信号强度不足 | RSSI过低导致数据包丢失 |

| 设备断电或重启 | 外部设备突然掉电或重启 |

| 协议错误 | BLE协议栈异常或GATT服务不可用 |

| 超时 | 未在监督超时时间内收到响应 |

| 安全验证失败 | 配对失败或密钥错误 |

3.3.2 重连策略与连接稳定性优化

重连策略实现(伪代码):

def connect_with_retry(address, max_retries=5):

retries = 0

while retries < max_retries:

try:

peripheral = Peripheral(address)

print("连接成功")

return peripheral

except Exception as e:

print(f"连接失败: {e}")

retries += 1

time.sleep(2) # 等待2秒重试

return None

稳定性优化建议:

- 调整连接间隔 :高功耗设备可使用短间隔,低功耗设备适当延长。

- 启用RSSI监控 :实时监控信号强度,提前预警。

- 使用心跳机制 :定期发送Ping包,检测连接状态。

- 自动重连机制 :断开后自动尝试重新连接。

graph TD

A[连接建立] --> B{是否断开?}

B -->|是| C[触发重连]

C --> D{是否成功?}

D -->|是| E[恢复通信]

D -->|否| F[等待并重试]

B -->|否| G[持续通信]

本章详细介绍了蓝牙设备的搜索、连接与状态管理流程,从设备发现到连接建立,再到连接监控与异常处理,涵盖了从底层协议到上层应用的完整路径。这些知识将为后续章节中的安全通信、数据传输与调试实践打下坚实基础。

4. 蓝牙配对机制与安全通信策略

蓝牙通信的安全性是物联网设备开发中的核心问题之一。尤其在BLE(低功耗蓝牙)设备中,配对与加密机制直接决定了设备是否能抵御中间人攻击、重放攻击等常见安全威胁。本章将深入探讨蓝牙配对流程、认证方式、密钥交换机制,以及安全通信中的加密与完整性保护策略。同时,我们还将介绍如何使用调试工具进行安全测试,以发现潜在漏洞并提升系统安全性。

4.1 蓝牙配对流程与认证方式

蓝牙设备在建立安全连接前,必须完成配对过程。配对不仅是设备之间的身份确认过程,也是生成加密密钥的基础。蓝牙配对方式多种多样,根据设备的输入输出能力不同,采用不同的认证模式。

4.1.1 配对模式(Just Works、Passkey Entry、OOB等)

蓝牙协议支持多种配对模式,主要包括:

| 配对模式 | 描述 | 适用设备类型 |

|---|---|---|

| Just Works | 无需用户交互,自动配对,适用于无输入输出能力的设备 | 传感器、遥控器 |

| Passkey Entry | 用户输入6位数字PIN码完成配对 | 键盘、手机等有输入设备 |

| OOB(带外配对) | 通过NFC、二维码等方式交换配对信息,安全性最高 | 智能手机、穿戴设备 |

| Numeric Comparison | 双方显示相同数字并确认,适用于双方有显示能力的设备 | 蓝牙耳机、智能手表 |

示例代码:使用nRF Connect进行Passkey Entry配对

# 示例:使用nRF Connect SDK进行Passkey Entry配对请求

import bluetooth

device = bluetooth.find_device(address="00:1A:7D:DA:71:13")

device.pairing_request(io_capability="KeyboardDisplay")

代码逻辑分析:

-

find_device方法通过蓝牙地址查找目标设备。 -

pairing_request方法发起配对请求,io_capability参数设置为"KeyboardDisplay",表示当前设备支持数字输入与显示,将触发Passkey Entry模式。 - 此时设备会提示用户输入6位数字,完成双向认证。

4.1.2 密钥交换与绑定机制

配对完成后,设备之间会生成长期密钥(LTK),用于后续通信的加密。BLE中使用“绑定”机制来保存这些密钥,使得设备在断开连接后仍可快速恢复加密通信。

绑定流程图(Mermaid格式)

graph TD

A[发起配对请求] --> B[设备交换IO能力]

B --> C{是否支持绑定?}

C -->|是| D[生成LTK并存储]

C -->|否| E[使用临时密钥]

D --> F[绑定成功,保存配对信息]

E --> G[通信加密]

绑定机制要点:

- LTK(Long Term Key) :用于数据加密的主密钥。

- IRK(Identity Resolving Key) :用于设备身份解析。

- CSRK(Connection Signature Resolving Key) :用于数据完整性校验。

一旦绑定成功,设备下次连接时可跳过配对流程,直接使用已存储的密钥建立安全连接。

4.2 安全通信的基础:加密与认证

蓝牙通信的安全性不仅依赖于配对过程,还需要在数据传输阶段进行加密和完整性校验。

4.2.1 LE Secure Connections与传统配对的区别

蓝牙4.2引入了LE Secure Connections,相较于传统配对机制,具有更高的安全性:

| 对比维度 | 传统配对(Legacy Pairing) | LE Secure Connections |

|---|---|---|

| 加密算法 | ECDH(椭圆曲线) | P-256 ECC(更强的椭圆曲线算法) |

| 认证方式 | 基于PIN码 | 数字比较、OOB等更安全方式 |

| 抗中间人攻击能力 | 弱 | 强 |

| 使用场景 | 低功耗设备 | 高安全性要求的设备 |

示例代码:判断当前配对是否为LE Secure Connections

// BLE配对信息结构体

typedef struct {

uint8_t io_capability;

uint8_t oob_data_flag;

uint8_t auth_req;

} ble_pairing_info_t;

// 判断是否为LE Secure Connections

bool is_secure_connection(ble_pairing_info_t *info) {

return (info->auth_req & 0x08) ? true : false;

}

参数说明:

-

auth_req:配对请求中的认证标志位。 -

0x08:表示使用LE Secure Connections。

4.2.2 数据加密与完整性保护机制

在BLE通信中,数据加密和完整性保护是通过以下机制实现的:

- AES-CCM 加密算法 :使用128位AES算法进行加密,确保数据不可读。

- MIC(Message Integrity Code) :用于验证数据是否被篡改。

示例代码:使用BlueZ库进行数据加密

#include <bluetooth/bluetooth.h>

#include <bluetooth/hci.h>

#include <bluetooth/l2cap.h>

int encrypt_data(uint8_t *plaintext, uint8_t *encrypted, uint8_t key[16]) {

struct bt_crypto_aes_ccm ccm;

bt_crypto_aes_ccm_set_key(&ccm, key);

bt_crypto_aes_ccm_encrypt(&ccm, plaintext, encrypted, 16); // 加密16字节数据

return 0;

}

代码逻辑分析:

-

bt_crypto_aes_ccm_set_key设置加密密钥。 -

bt_crypto_aes_ccm_encrypt执行加密操作。 - 支持16字节块加密,适用于BLE ATT协议的数据包。

4.3 安全调试与风险防范

在实际开发中,蓝牙通信可能面临多种安全风险。通过调试工具进行安全测试是发现并修复这些问题的重要手段。

4.3.1 蓝牙通信中的常见安全隐患

| 安全隐患类型 | 描述 |

|---|---|

| 中间人攻击(MITM) | 攻击者冒充设备截取配对信息 |

| 重放攻击 | 攻击者重放已捕获的数据包,伪造通信行为 |

| 数据泄露 | 未加密数据被监听获取 |

| 设备伪造 | 非授权设备伪装合法设备接入系统 |

4.3.2 使用调试工具进行安全测试的方法

使用如Wireshark、nRF Sniffer等工具可以捕获蓝牙通信数据包,帮助分析是否存在安全漏洞。

示例:使用Wireshark捕获BLE广播包

# 启动蓝牙嗅探器

sudo btmon > btmon.log &

# 使用Wireshark分析日志文件

wireshark btmon.log

分析流程:

- 启动

btmon记录蓝牙通信日志。 - 使用Wireshark打开日志文件,查看广播包内容。

- 检查广播数据是否包含敏感信息(如设备名称、服务UUID)。

- 若发现未加密的服务数据或明文PIN码,说明存在安全风险。

示例:使用nRF Sniffer进行配对过程分析

分析内容:

- 查看配对阶段是否启用加密。

- 检查配对过程中是否使用了OOB或数字比较方式。

- 分析密钥交换过程是否完整。

小结与延伸讨论

蓝牙配对与安全通信是物联网设备开发中不可忽视的一环。从Just Works到LE Secure Connections,再到数据加密与完整性保护,每一步都关系到设备的安全性。在实际调试中,结合Wireshark、nRF Sniffer等工具进行安全测试,能够有效发现潜在风险并进行加固。

下一章我们将进入蓝牙与串口的数据收发测试方法,继续探讨如何在实际通信中确保数据的完整性与可靠性。

5. 蓝牙与串口的数据收发测试方法

在物联网设备的开发与调试过程中,蓝牙与串口作为两种主要的通信接口,承载着设备间数据交互的核心功能。本章将深入探讨蓝牙和串口的数据收发测试方法,涵盖蓝牙GATT通信、串口缓冲区管理、数据格式设置、校验机制以及蓝牙与串口联合通信的实现方式与性能评估。

5.1 蓝牙数据发送与接收测试

蓝牙低功耗(BLE)设备通常通过GATT(Generic Attribute Profile)协议进行数据交互,因此在进行蓝牙数据测试时,需围绕GATT服务、特征值读写操作展开。

5.1.1 通过GATT服务进行数据读写操作

GATT通信基于客户端-服务端模型,客户端通过发现服务(Service)与特征值(Characteristic),进而对特征值进行读取(Read)、写入(Write)或订阅通知(Notify)等操作。

代码示例:使用Python与PyBluez库进行GATT通信

import bluetooth

# 扫描并获取蓝牙设备

nearby_devices = bluetooth.discover_devices(duration=8, lookup_names=True, flush_cache=True, lookup_class=False)

print("Found {} devices.".format(len(nearby_devices)))

# 选择目标设备

target_name = "MyBLEDevice"

target_address = None

for addr, name in nearby_devices:

if target_name == name:

target_address = addr

break

if target_address is not None:

print("Connecting to {} on {}".format(target_name, target_address))

sock = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)

sock.connect((target_address, 1)) # RFCOMM通道1连接

print("Connected. Sending data...")

# 发送数据

sock.send("Hello BLE Device")

# 接收响应

response = sock.recv(1024)

print("Received:", response.decode())

sock.close()

else:

print("Could not find target Bluetooth device nearby.")

代码逻辑分析:

- 第1行 :导入蓝牙模块

PyBluez。 - 第4-5行 :调用

discover_devices扫描周边蓝牙设备。 - 第7-13行 :遍历扫描结果,匹配设备名称以获取目标设备地址。

- 第15-16行 :建立蓝牙连接,使用RFCOMM协议连接目标设备。

- 第19-20行 :向设备发送字符串数据。

- 第22-23行 :接收设备返回的响应并打印。

- 第25行 :关闭连接。

参数说明:

-

duration=8:扫描持续时间8秒。 -

lookup_names=True:尝试获取设备名称。 -

flush_cache=True:忽略缓存,重新扫描。 -

target_name:预设的目标设备名称。 -

target_address:目标设备的蓝牙地址。 -

sock.send():发送的数据格式应为字节流,需注意编码格式。

5.1.2 数据格式与编码方式(ASCII、HEX等)

在蓝牙通信中,数据格式直接影响通信的稳定性与兼容性。常见的编码方式包括:

| 编码方式 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| ASCII | 易读性强,适合文本传输 | 配置信息、日志 |

| HEX | 二进制友好,适合控制指令 | 设备控制、协议通信 |

| Base64 | 用于编码二进制数据为文本 | 数据封装、网络传输 |

示例:将字符串转换为HEX格式

text = "Hello BLE"

hex_data = text.encode("utf-8").hex()

print("HEX Data:", hex_data)

逻辑分析:

-

text.encode("utf-8"):将字符串转换为字节。 -

.hex():将字节转换为16进制字符串。 - 此方法适用于蓝牙特征值写入时的数据封装。

5.2 串口数据收发测试流程

串口通信是嵌入式系统中最为基础的数据传输方式之一,其测试流程主要包括发送与接收缓冲区设置、数据校验机制及重传机制。

5.2.1 发送与接收缓冲区的设置与优化

串口通信中,缓冲区的大小直接影响数据吞吐量与稳定性。过小的缓冲区可能导致数据丢失,过大会增加内存占用。

示例:使用Python的PySerial库配置串口缓冲区

import serial

# 配置串口

ser = serial.Serial(

port='/dev/ttyUSB0',

baudrate=9600,

parity=serial.PARITY_NONE,

stopbits=serial.STOPBITS_ONE,

bytesize=serial.EIGHTBITS,

timeout=1,

write_timeout=2,

inter_byte_timeout=0.1

)

print("Serial port open:", ser.is_open)

# 设置缓冲区大小

ser.set_buffer_size(rx_size=4096, tx_size=4096)

# 发送数据

ser.write(b"Hello Serial")

# 接收数据

response = ser.read(100)

print("Received:", response.decode())

# 关闭串口

ser.close()

参数说明:

-

port:串口设备路径。 -

baudrate:波特率,需与设备一致。 -

parity:奇偶校验位设置。 -

bytesize:数据位长度。 -

timeout:读取超时时间。 -

write_timeout:写入超时时间。 -

inter_byte_timeout:字节间超时。 -

set_buffer_size:设置接收与发送缓冲区大小,默认为1024字节。

5.2.2 数据校验与重传机制

为了提高通信可靠性,串口通信常采用CRC校验、重传机制等手段。

CRC校验示例(CRC16)

import crcmod

# 定义CRC16算法

crc16 = crcmod.mkCrcFun(0x18005, rev=True, initCrc=0xFFFF, xorOut=0x0000)

data = b"Hello Serial"

crc_value = crc16(data)

print(f"CRC16 Checksum: {hex(crc_value)}")

逻辑分析:

- 使用

crcmod库创建CRC16校验函数。 - 对数据进行校验后附加到数据包尾部。

- 接收端重新计算CRC并比对,判断数据是否完整。

5.3 蓝牙与串口联合通信测试

在某些物联网设备中,蓝牙与串口需协同工作,例如通过蓝牙连接设备后,数据通过串口转发给主控模块。这种“蓝牙转串口桥接”方式广泛应用于智能硬件中。

5.3.1 蓝牙转串口桥接的实现方式

蓝牙转串口桥接的核心在于建立一个中间层,将蓝牙接收到的数据通过串口转发出去,反之亦然。

实现流程图(Mermaid格式):

graph TD

A[蓝牙设备连接] --> B[蓝牙数据接收]

B --> C{是否为有效数据?}

C -->|是| D[通过串口发送]

C -->|否| E[丢弃或记录日志]

D --> F[等待串口响应]

F --> G{是否有响应?}

G -->|是| H[通过蓝牙返回]

G -->|否| I[重传或报错]

5.3.2 端到端通信测试与性能评估

端到端测试需关注通信延迟、吞吐量、丢包率等关键指标。

测试流程:

- 发送端 :蓝牙设备发送数据包(如100字节)。

- 接收端 :蓝牙调试工具接收并转发至串口。

- 回传验证 :串口设备回传响应数据,蓝牙调试工具接收并记录。

- 性能评估 :

- 记录发送与接收时间差,计算通信延迟。

- 统计成功接收的数据包数,计算丢包率。

- 每秒传输数据量,评估吞吐量。

示例性能数据表格:

| 指标 | 数值 | 说明 |

|---|---|---|

| 平均延迟 | 12.3 ms | 从发送到接收的平均时间 |

| 吞吐量 | 9.8 KB/s | 每秒传输的数据量 |

| 丢包率 | 0.5% | 1000次传输中丢失的包数比例 |

| 最大缓存占用 | 4096 KB | 缓冲区峰值占用情况 |

优化建议:

- 降低延迟 :调整蓝牙连接间隔(Connection Interval)至最小值。

- 减少丢包 :增加串口缓冲区大小,优化CRC校验频率。

- 提升吞吐量 :使用HEX编码减少数据体积,采用DMA串口传输。

通过本章内容,我们深入探讨了蓝牙与串口在数据收发测试中的具体方法、实现流程及优化策略。这些内容为后续物联网设备的实际调试与性能优化提供了坚实基础。

6. 串口通信参数配置与调试技巧

串口通信作为嵌入式系统与物联网设备中最基础、最常用的通信方式之一,其参数配置的准确性直接影响到通信的稳定性与效率。本章将深入解析串口通信中常见的参数设置原则,如波特率、数据位、停止位与校验位,并分析参数不匹配导致的通信故障。同时,针对调试过程中常见的数据乱码、丢包、延迟等问题,提供系统化的排查方法与解决方案。此外,还将介绍一些高级调试技巧,如自动化脚本编写、虚拟串口模拟等,帮助开发者提升调试效率。

6.1 串口通信参数详解

串口通信参数主要包括波特率(Baud Rate)、数据位(Data Bits)、停止位(Stop Bits)和校验位(Parity),这些参数共同决定了串口通信的格式与速率。在实际调试中,若参数设置不当,将直接导致通信失败。

6.1.1 波特率、数据位、停止位与校验位的设置原则

- 波特率(Baud Rate) :表示每秒传输的数据位数,常见的设置有9600、115200、230400等。两端设备必须设置相同的波特率,否则会出现数据无法解析的问题。

- 数据位(Data Bits) :表示每个数据帧中实际数据的位数,通常为7或8位,表示每个字节的数据长度。

- 停止位(Stop Bits) :用于标识一个数据帧的结束,通常为1位或2位。

- 校验位(Parity) :用于数据校验,可以是无校验(None)、奇校验(Odd)或偶校验(Even),用于检测数据传输过程中的错误。

串口参数设置示例表格

| 参数 | 常见取值 | 说明 |

|---|---|---|

| 波特率 | 9600, 115200, 230400 | 决定通信速率,需两端一致 |

| 数据位 | 7, 8 | 数据帧中实际数据位数 |

| 停止位 | 1, 2 | 标识数据帧结束 |

| 校验位 | None, Odd, Even | 可选校验方式,用于错误检测 |

6.1.2 参数不匹配导致的通信故障分析

当串口通信参数不一致时,通常会出现以下问题:

- 数据乱码 :波特率不一致会导致接收端解析出的数据完全错误。

- 数据丢失 :停止位或数据位设置错误可能导致数据帧解析失败。

- 通信失败 :校验位设置错误可能使接收端丢弃数据包。

常见参数错误及其影响

| 参数错误类型 | 影响表现 | 原因分析 |

|---|---|---|

| 波特率不一致 | 数据乱码、通信失败 | 接收端采样点与发送端不一致 |

| 数据位错误 | 数据不完整或乱码 | 接收方解析字节长度不一致 |

| 停止位错误 | 数据帧识别失败 | 接收端无法正确识别帧结束标志 |

| 校验位错误 | 数据被丢弃或误判 | 校验和不匹配导致数据丢弃 |

6.2 串口调试中的常见问题排查

在串口调试过程中,常常会遇到数据乱码、丢包、延迟等问题。这些问题可能由硬件连接不良、参数设置错误、缓冲区溢出或通信协议不一致等原因引起。

6.2.1 数据乱码、丢包、延迟等现象的定位方法

- 数据乱码 :

- 检查波特率是否一致。

- 使用逻辑分析仪或串口助手工具查看原始数据。

-

确认发送端和接收端的校验位设置是否一致。

-

数据丢包 :

- 检查串口缓冲区是否溢出。

- 查看是否有中断处理延迟或线程阻塞。

-

使用流量控制(RTS/CTS)机制避免数据丢失。

-

通信延迟 :

- 检查波特率是否过低。

- 分析通信链路是否存在瓶颈。

- 优化串口驱动和中断处理逻辑。

6.2.2 波特率自动识别与适配技术

在某些嵌入式设备中,波特率可能无法提前确定,这就需要使用波特率自动识别技术。其原理是通过接收端尝试不同的波特率来匹配发送端的信号,从而实现自动同步。

波特率自动识别流程图(Mermaid格式)

graph TD

A[开始接收数据] --> B{尝试默认波特率}

B --> C[接收数据是否完整]

C -->|是| D[锁定波特率]

C -->|否| E[切换波特率]

E --> B

该流程图展示了波特率自动识别的基本逻辑,适用于需要自适应波特率的场景,如智能电表、工业传感器等。

6.3 串口通信的高级调试技巧

在复杂的调试场景中,仅依靠手动调试往往效率低下。通过引入自动化脚本和虚拟串口技术,可以显著提升调试效率和测试覆盖率。

6.3.1 使用脚本实现自动化测试

Python 是实现串口通信自动化测试的常用语言,可以使用 pySerial 库进行串口通信控制。

示例代码:使用 Python 自动发送与接收串口数据

import serial

import time

# 初始化串口

ser = serial.Serial(

port='/dev/ttyUSB0',

baudrate=115200,

parity=serial.PARITY_NONE,

stopbits=serial.STOPBITS_ONE,

bytesize=serial.EIGHTBITS,

timeout=1

)

# 发送数据

def send_data(data):

ser.write(data.encode())

print(f"发送数据: {data}")

# 接收数据

def receive_data():

if ser.in_waiting > 0:

response = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()

print(f"接收数据: {response}")

# 自动化测试流程

try:

while True:

send_data("HELLO\n")

time.sleep(1)

receive_data()

except KeyboardInterrupt:

ser.close()

print("串口已关闭")

代码逻辑分析

- 初始化串口对象 :指定串口号、波特率、校验位等参数。

- 发送函数 :将字符串编码为字节并发送。

- 接收函数 :检查缓冲区是否有数据,读取并解码输出。

- 主循环 :模拟自动发送与接收流程,支持中断退出。

参数说明

-

port:串口号,如/dev/ttyUSB0或COM3。 -

baudrate:波特率设置,需与设备一致。 -

parity:校验位设置,None 表示无校验。 -

stopbits:停止位设置,1 或 2。 -

bytesize:数据位设置,如 8 表示 8 位数据。 -

timeout:读取超时时间,单位为秒。

6.3.2 利用虚拟串口模拟真实设备环境

在没有真实硬件的情况下,可以使用虚拟串口工具(如 VSPD、com0com)来模拟串口通信环境,进行调试与测试。

虚拟串口模拟流程图(Mermaid格式)

graph LR

A[开发机] --> B(Virtual Serial Port)

B --> C[虚拟串口COM1]

B --> D[虚拟串口COM2]

C <--> E[模拟设备A]

D <--> F[模拟设备B]

该流程图展示了虚拟串口如何在开发环境中创建一对虚拟串口端口,分别连接到两个模拟设备,实现通信测试。

虚拟串口工具推荐

| 工具名称 | 平台 | 特点 |

|---|---|---|

| VSPD | Windows | 支持创建多个虚拟串口对,图形化界面 |

| com0com | Windows | 开源虚拟串口工具,支持命令行配置 |

| socat | Linux | 支持创建虚拟串口与网络通信桥接 |

本章从串口通信的基本参数设置出发,深入分析了参数不匹配导致的通信问题,并结合实际调试场景,提出了数据乱码、丢包、延迟等问题的排查方法。同时,介绍了波特率自动识别技术,以及利用 Python 实现自动化测试与虚拟串口模拟的高级调试技巧。这些内容为嵌入式开发者和物联网工程师提供了系统化的调试支持。

7. 物联网设备调试实战与日志分析

7.1 物联网设备调试的整体流程

物联网设备的调试是一个系统性工程,从设备上电到通信建立的全过程,涉及到硬件、固件、协议栈、网络等多个层面。一个典型的调试流程如下:

- 设备上电与初始化 :设备上电后,启动Bootloader或主程序,进行GPIO、时钟、外设初始化。

- 蓝牙模块启动 :若设备使用蓝牙通信,则蓝牙模块(如BLE芯片)开始广播,等待主机连接。

- 连接建立 :调试主机通过蓝牙串口工具(如nRF Connect)连接设备,发现GATT服务并订阅特征值。

- 数据交互 :通过读写特征值进行数据通信,验证设备的响应是否符合预期。

- 多设备协同调试 :在智能家居、工业物联网等场景中,往往需要同时调试多个设备,可通过工具如Wireshark、nRF Sniffer等进行多设备抓包与日志分析。

以下是一个使用Python脚本通过PySerial库模拟串口通信并记录日志的示例代码:

import serial

import time

import logging

# 配置日志记录

logging.basicConfig(filename='device_debug.log', level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

# 初始化串口

ser = serial.Serial(

port='/dev/ttyUSB0',

baudrate=115200,

parity=serial.PARITY_NONE,

stopbits=serial.STOPBITS_ONE,

bytesize=serial.EIGHTBITS,

timeout=1

)

def send_command(command):

ser.write((command + '\r\n').encode())

logging.info(f"Sent command: {command}")

def read_response():

while True:

line = ser.readline().decode().strip()

if line:

logging.info(f"Received: {line}")

print(f"Received: {line}")

else:

break

# 调试流程

try:

send_command("AT")

time.sleep(1)

read_response()

send_command("AT+BLEINIT=1")

time.sleep(2)

read_response()

except Exception as e:

logging.error(f"Error occurred: {str(e)}")

print(f"Error: {str(e)}")

finally:

ser.close()

代码说明:

-

serial.Serial():初始化串口,参数包括端口、波特率、校验位等。 -

send_command():发送AT命令至设备。 -

read_response():持续读取设备响应,并记录日志。 -

logging:用于记录调试过程中关键事件,便于后续分析。

7.2 通信日志记录与分析方法

日志是调试过程中最重要的诊断依据。良好的日志格式与内容规范能极大提升问题定位效率。

7.2.1 日志采集的格式与内容规范

建议日志包含以下字段:

| 时间戳 | 日志等级 | 来源模块 | 详细信息 |

|---|---|---|---|

| 2025-04-05 10:20:30 | INFO | Bluetooth | Device connected: 00:1A:7D:DA:71:13 |

| 2025-04-05 10:20:32 | ERROR | UART | UART receive timeout |

日志等级建议包括:DEBUG、INFO、WARNING、ERROR、CRITICAL。

7.2.2 日志分析工具的使用与自动化处理

- Log Parser 工具 :如ELK Stack(Elasticsearch + Logstash + Kibana)、Graylog,可用于集中管理日志并可视化。

- Python 脚本自动化分析 :

import re

from collections import Counter

# 读取日志文件

with open('device_debug.log', 'r') as f:

logs = f.readlines()

# 提取日志等级

levels = [re.search(r'- (\w+) -', log).group(1) for log in logs if re.search(r'- (\w+) -', log)]

level_count = Counter(levels)

print("日志等级统计:")

for level, count in level_count.items():

print(f"{level}: {count}")

输出示例:

日志等级统计:

INFO: 45

ERROR: 3

DEBUG: 12

该脚本可帮助快速识别系统中出现频率较高的错误日志,便于针对性优化。

7.3 故障定位与优化建议

在调试过程中,通信故障是常见的问题类型。以下是一些常见故障及其定位方法:

7.3.1 常见通信故障的根因分析

| 故障现象 | 可能原因 | 定位方法 |

|---|---|---|

| 无法连接蓝牙设备 | 地址错误、广播停止、电源异常 | 使用蓝牙扫描工具确认广播状态 |

| 串口接收乱码 | 波特率不匹配、校验位错误 | 使用串口助手测试不同波特率 |

| 数据丢失 | 缓冲区溢出、中断优先级冲突 | 检查缓冲区大小与中断配置 |

| 连接频繁断开 | 信号干扰、连接参数不合理 | 抓包分析连接间隔与RSSI值 |

7.3.2 基于日志的性能调优与稳定性提升

- 优化蓝牙连接参数 :适当调整连接间隔(Connection Interval)和超时时间(Supervision Timeout)可提升稳定性。

- 增加日志冗余 :在关键模块(如蓝牙协议栈、UART中断)中增加DEBUG级别日志,便于问题复现。

- 使用性能分析工具 :如Perfetto、Wireshark等工具可对通信延迟、丢包率等进行可视化分析。

例如,使用Wireshark捕获BLE通信数据包,分析GATT写操作的延迟情况:

sequenceDiagram

participant Device

participant Host

participant Wireshark

Host->>Device: Write Request

Device->>Host: Write Response

Host->>Wireshark: Log packet

Wireshark->>Host: Analyze delay

通过上述流程图可以看出,Wireshark作为中间抓包工具,可以帮助我们分析通信过程中的响应延迟和数据完整性。

下一章节将继续深入讲解如何使用自动化测试工具提升调试效率,并结合实际项目案例进行分析。

简介:蓝牙串口调试工具是物联网和嵌入式系统开发中常用的测试工具,主要用于验证蓝牙与串口之间的数据通信。本资源包包含蓝牙调试工具和串口调试工具,分别用于蓝牙设备的搜索、连接、配对与数据传输,以及串口通信的参数配置、数据收发和日志查看。通过组合使用这两个工具,开发者可以高效排查蓝牙设备与串口之间的通信问题,适用于智能硬件、传感器和移动应用开发等场景。

999

999

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?