一、电磁波的散射

1. 电磁波的特征

- 电磁波是在空间传播的电磁(

)和磁场(

),它在时空上呈现正弦和余弦的变化。

具有振幅、极化面、波长(或频率)、传播方向四个基本物理量。

因为两者总是大于1,所以电磁波的介质中传播速度小于1(光速)。

介电常数

X波段雷达,在温度等于0摄氏度情况下,水和冰的介电常数。

可以看出水的介电常数远大于冰,而且冰水两者的介电常数的差异是我们在雷达探测中,用于区分相态的理论基础。

折射指数

介电常数越大,折射指数越大。

一般来说,折射指数也可以表达为复数的形式:

实部:电磁波在真空传播速度在介质中传播速度的比值。

虚部:吸收系数

2. 电磁波的散射

散射原理

散射类型

- 目前常用的天气雷达,波长通常采用 3-10CM厘米

- 雨滴直径,很少超过6MM毫米,可以用瑞利散射方法处理

- 因此,X波段雷达广泛用于业务雷达预警和监测。

粒子散射能力

- 与粒子的大小、形状、电学特性有关。

- 气象上的云滴、雨滴等粒子近似地认为圆球形或椭球形。

散射能流密度

这就是将云滴或雨滴假设成球形后,电磁波散射一般表达式。

3. 球形粒子和粒子群的散射特性

分成两类:

- 瑞利散射

- 米散射

瑞利散射

这是瑞利散射的能量分布图,可以看出它的前向散射和后向散射几乎是对称的,瑞利散射的发生条件要求粒子很小。如图所示,这个波形表示电磁波的波长,而粒子在远小手波长的条件下,可以认为作用在粒子里的电场是均匀的,所以在不同部分的感应电场也是均匀的,在这种情况下,粒子的散射可以用瑞利散射公式计算,而当粒子的尺寸和波长接近或者大于波长的时候,就不能采用瑞利散射的方法。

这时候需要用普遍的米散射理论,来对粒子的散射进行描述。

这是球形粒子的米散射能量分布图,它的前向散射北后向散射大。

同样可以看到,由于粒子比电磁波的入射波长更长,所以作用在粒子里不同部位的电场强度是不同的,它感应出来的电场也是不同的,这些不同所导致的后向散射存在的差异,就不能用均匀的表达来进行描述。

米散射

4. 球形水滴和冰粒子后向散射的差异

横轴:为粒子尺寸和入射波长的比值

纵轴:表示标准化的后向散射截面,即粒子的局向散射截面除以它的几何面积

- 瑞利散射区内,冰球的散射能力是同体积水球的1/5(因为冰的介电常数比水小)

- 米散射区内,冰粒直径增大,散射能力也增强,最大可达水滴10倍

5. 单一粒子散射

是振幅

振幅是两项构成

- 单一粒子的振幅

- 与粒子和粒子之间的相对距离有光

6. 后向散射截面

后向散射截面σ:

设有一个理想的散射体,其截面能全部接收到其上的电磁波能量,并全部均匀地向四周散射;若该理想散射体散射回雷达天线处的电磁波能流密度,恰好等于同距离上实际散射体返回雷达天线的电磁波能流密度,则该理想散射体的截面就称为实际散射体的后向散射截面。

σ的意义:

当入射能流密度大小一定时,散射粒子雷达截面的大小就反映了其产生后向散射能力的大小;因此后向散射截面越大,后向散射能量越大,产生的回波功率越大。

瑞利散射中:

后向散射截面和波长,介电常数有关,但不再与距离有关。

所以在不同的距离和位置,同样目标的后向散射截面是相同的,尽管它们后向散射的能流密度是不同的。

雷达反射率:

定义:在单位体积里,所有的粒子后向散射截面之和。

- 与云雨滴谱的分布有关,也与雷达自身参数(如波长)有关。

- 不能用该量直接比较云雨粒子群的差异

雷达反射率因子

- Z值的大小只取决于云雨滴谱的情况

- Z值正比于D6,表明少数大粒子将提供回波功率的绝大部分

Z的分贝表示形式

二、电磁波的折射

1. 电磁波折射原理

电磁波在真空中沿直线传播。当电磁波入射到折射指数不同的介质的交界面上时,就会发生折射现象,使电磁波的传播路径发生弯曲。

由于电磁波在介质中传播的速度总是比在真空中小,所以折射指数大于1。

大气折射曲率 K

为描述电磁波在大气中出的传播路径,定义了大气折射曲率。

- 它与折射指数随高度的变化呈负相关。

简单推导一下大气折射曲率,以地球为中心,将大气在垂直方向上分成不同的薄层,每层的折射指数不同,当电磁波通过不同的薄层时,其传播路径会发生偏折。

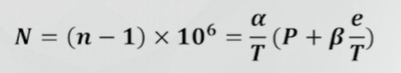

大气折射指数N单位

- 一般情况下,随高度增加,气压P和水气压e减小得快,气温T减小得慢,总体效果是n随着高度的增加而减少。这使得电磁波向地面弯曲。

从图可以看出:

- 在水汽压等于1时,温度从260K变到了310K,折射指数仅从300变化到250,变化约为60

- 而当温度为260K时,水汽压e从1增加到40,折射指数N从300变化到530,变化的范围约为220

这说明水汽压的影响比温度的影响更大。

- P为快变量,T为慢变量,所以n~P。

因此折射指数也更气压更相关。

- N的水平变化可忽略。

大气要素在垂直上的变化远大于在水平方向,所以折射指数的水平变化,可以忽略不计。

等效地球半径 R'm

2. 大气折射的几种情况

(1)标准大气折射

(2)超折射

电磁波射线的绝对曲率大于地球表面的绝对曲率时,射线弯向地面,经反射后继续向前传播,反复多次,使射线在地球表面和某一层大气之间辗转向前传播,又称大气波导传播。

在军事上常用来测量远距离的军事目标。

气象条件:n随高度迅速减小,即气温随高度增加,同时水汽压随高度迅速减小,呈现“暖干盖”的大气层结。

超折射类型:

a. 辐射超折射

b. 平流超折射

c. 雷暴超折射

超折射特点

- 雷达波遇到的地物所产生的后向反射波也沿同样的路径返回天线,因此雷达荧光屏上地物回波显著增多、增强。

- 雷达平面扫描图呈辐辏状排列的短线或片状

- 一般发生在近地面100-1000米很薄的一层气层中。

图中西南和东部区域有大范围的回波,根据超折射回波的特点,在西南区域有明显的辐射条状和地物回波增多,而东部区域的回波更为连续,符合降水回波的特征。但是对于没有经验的预报人员来说,很难区分超折射回波和降水回波区,为了准确判断超折射回波。

一个简单的办法就是对比高仰角的雷达数据,当雷达抬角扫描时,迈过了超折射层后,图上依然存在的回波就是降水。因为降水系统往往在空间上,有一定程度的延伸。反之对超折射回波来说,它只发生在近地很薄的一层中,

1.5度仰角图来看,西南部的大部分辐射状条状的回波已经消失,而东部区域的回波还存在,说明底层西南侧的回波是超折射引起。

(3)临界折射

(4)零折射

实际情况不会发生

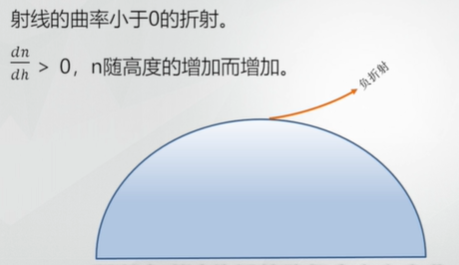

(5)负折射

3. 大气折射对雷达探测的影响

地基雷达0仰角对高度H目标的最大探测距离

高架雷达0仰角最大探测距离

雷达架高可以避免障碍物,但也会减少最大探测距离

高架雷达俯视最大探测距离

- 传统观测模式:仅有0.5°仰角的观测

- 新型观测模式:在0.5°仰角基础上,增加了0.2° 、0.0°、-0.2° 底层探测

- 优势:

-

- 1. 大气低层的探测能力有所提高

- 缺点:

-

- 1. 旁瓣的影响导致地物回波增多

- 2. 同时沿海地区的海杂波信息增加

雷达波束的偏离

- 即使雷达作水平探测,当探测距离较远时波束轴线的高度也会偏离地面数公里。

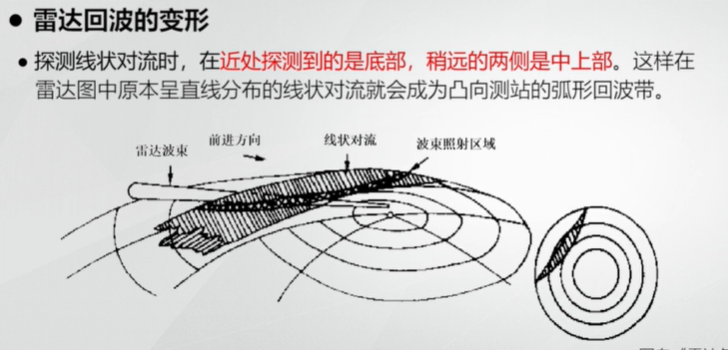

- 近距离探测降水扫描到降水云的底部,远距离探测降水扫描到降水云的中部或顶部。

- 降水云在距离较远处发展高度较低时将探测不到

雷达回波变形

测高公式

补充小雷达的应用

在1000m很难分析出龙卷涡旋的特征,但是根据S波段和X波段组网信息,可以很清楚分析出龙卷涡旋的结构。

说明补充小雷达可提升对低层大气的探测能力。

708

708

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?