一、人性化交通政策的定义

先应该明确何谓人性化交通政策:总的来说,我们的定义包括“通常意义上”关注于提高可达性的那些主要因素,例如:如何在城市关键区域之间最大化出行的运能,并且尽量减少行程时间等。人性化交通应该同时关注那些能提高乘客生活质量的更为宽泛的因素,主要包括以下这些因素:

(1)提高安全性和保密性

(2)提高包容性

(3)改善健康状况

(4)提供信息

(5)使得交通费用在可承受范围内

(6)改善环境

通过研究发现,伦敦过去 20 年中的交通发展中,许多在实施的过程中尝试达成这些目标的交通政策和方案主要以减少私家车使用所带来的影响为具体目标。这些影响不仅仅包括可以很容易看到的交通拥堵、尾气排放和道路安全问题,并且还包括私家车使用给城市空间形态带来的物理影响和空间隔离问题。

另外,在更高层面,从城市发展的视角来看,一定程度上可以说交通和出行起到的是负面的作用。一般来说,随着人们在不同地点之间工作、学习、购物、休闲等出行越来越多,政府提供交通设施和服务的成本(经济上的和环境上的)也在上升。

因此,真正的人性化交通政策,应该植根于降低出行需求,或至少降低机动车出行需求。这不仅包括了交通需求管理(提高步行比例、在家办公和工作时间弹性制以降低通勤出行等等),也包括了从土地利用和交通的关系入手降低出行需求,这些方法都被证明是有效的。

二、伦敦交通综述

1、出行趋势

在世界主要城市中,伦敦是发生私人交通出行大量转移到公共交通、步行和自行车出行的最早的几个城市之一,这个改变是从90 年代开始的。从2000 年到2010 的11 年,这段时期,公共交通创造的乘客里程增长了45%,而其中公交增加了67%,地铁增加了19%。同时,伦敦道路上的车辆全部里程减低了6.7%,即22 亿千里里程。

2010 年伦敦日平均出行是2480 万,比2009 年提高了1%。2007-2009 年一直维持在2450万。1993-2007 年间,每年提高约1.1%,而在这个时期,人口增长了0.6%。具体见下表:

表2.1 1993-2010 年大伦敦区日平均出行量

2、出行方式

伦敦自20 世纪90 年代初以来越来越高的公共交通出行比例的发展趋势越来越明显,并且在2000 年后开始加速。 2010 年,42%的伦敦出行使用公共交通工具,36%使用私人交通工具,主要是私家车。与此相比,在1993 年,30%的使用公共交通和46%使用私人交通的。这一趋势仍在继续,具体见下表:

表2.2 1993-2010 年间伦敦出行比例划分

3、出行次数

伦敦的每日出行率(平均每人每天出行的次数)在1993 年至2010 年期间大致保持稳定,每人每天在2.7 次和2.9 次之间变化(包括过夜游客和从伦敦以外的通勤者)。

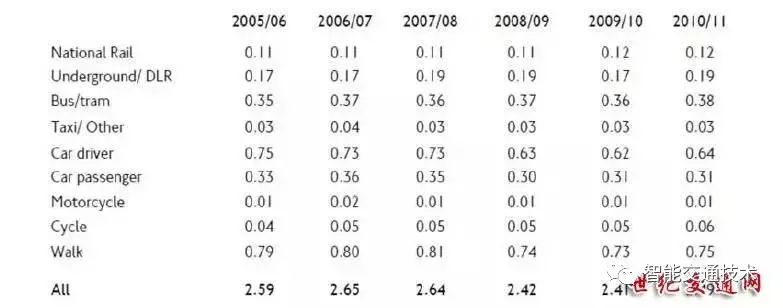

伦敦居民(不包括过夜游客和从伦敦以外的通勤者)2010/11 年每天平均出行2.49 次。这高出2009/10 年度3.6 个百分点。然而,最新的出行率仍低于2005 年和2008 年期间的出行率。下表细分了伦敦的主要出行方式之间的平均出行率。

表2.3 各主要交通方式的伦敦每日居民出行次数

4、出行时间和距离

如下表所示伦敦居民的平均出行距离最近的趋势和每天所花费的时间(一周7 天的基础上),这些数据说明这两项指标在2005 年和2011 年之间的变化非常小。

表2.4 平均每人每日出行时间和出行距离(伦敦居民2005/6-2010/1)

从以上分析可以看出当城市交通发展到一定程度,其出行方式、出行次数、出行时间、出行距离将保持稳定,交通发展的目标不仅仅是提高可达性和减少出行时间,而应该更充分地考虑人性化交通的因素。

三、伦敦和上海人性化交通政策的比较

通过对伦敦交通策略研究分析,并结合人性化交通政策的定义,我们对伦敦和上海的人性化交通政策做以详细地比较如下:

表3.1 伦敦和上海人性化交通政策及其影响比较

四、可以借鉴的人性化交通政策

我们对上海市7 个主要方面的人性化的交通政策进行了总结,,同时指出可以借鉴的经验,具体如下:

(1)安全—许多人性化交通政策要素所考虑的安全措施(监控事故率,目标设定,为自行车出行者提供物理分隔的车道,为行人过街提供倒数读秒)已经实施,但是因为交通使用者的出行行为表现和缺乏相对的执行措施而削弱了效果;

(2)普适性—快速拓展的上海轨道交通网络意味着市区的关键站点有更高的可达性,尽管如此,专门为残疾人士制定的便利改善措施并没有在交通政策的目标中予以明确;

(3)健康—目前上海在改善居民和游客的步行和自行车出行健康方面鲜有措施。—自行车出行向公共交通出行的转移是可以达到的。虽然上海自行车车道的分布范围很广,但是较少提供连贯的自行车路径和高质量的自行车停车设施。另外,在很少量的信控交叉口设置了行人专用信号相位;

(4)信息提供—地铁站已经提供倒计时信息,同时在关键地点上海市已经为司机提供智能交通服务,但是还需要进一步加强乘坐公共汽车的出行者提供实时公交信息,以及行人出行的寻路信息;

(5)经济可承受能力—上海的公共交通网络享有很高的补贴,票价是普通人士可以承受的,同时为孩子、老人和残疾人士提供了进一步的折扣;

(6)环境—近来一些旨在改善空气质量和减少噪音水平的方案已经付诸实施,同时明确制定了减少空气污染的标准和目标。尽管如此,还需要证据表明实施的方案是有效的,

(7)舒适性—上海已经制定地铁换乘和地铁服务设计标准,但是标准倾向于关注最大服务能力而非乘客的舒适程度。然而舒适性水平还没有得到足够的重视。

(8)减少交通出行需求—目前,上海对于鼓励居民在高峰期减少出行的措施很有限,同样,减少由于土地开发而产生的交通出行措施也是有限的。

人性化交通政策在上海已经在很多地方存在,有些地方比伦敦的政策更为先进。例如,公共交通网络的票价比较低,大部分市民都能够负担,从这方面来讲,上海的公共交通网络的普适性很高。然而,在另外一些方面,如与环境相关的方面,就不那么成功。除此之外,在比较伦敦和上海的交通政策的过程中发现,有些组织结构和评估体系在上海相对缺乏。

在近期和远期上海可以实施下面一系列措施来帮助上海制定更加人性化的交通政策。

这些建议和措施已经在一定程度上考虑了上海城市交通的特性,但是在上海实际实施这些策略时,应当进一步的研究以保证这些建议得到成功的实施。

五、小结

研究通过对伦敦交通发展趋势和政策的研究,提炼其中人性化交通的因素,并与上海实行的交通政策做一比较,提出对上海可以借鉴参考的交通策略和近远期改善的措施,对制定未来上海的交通战略和政策有一定的参考意义。但是由于上海的交通特性,不能照搬照抄伦敦的交通政策,需要结合上海的实际情况,并在实施中不断评估,以保证这些人性化交通政策真正落到实处。

(本文源自:2017城市交通年会)

本文对比了伦敦和上海的交通政策,强调了人性化交通的重要性。伦敦在过去20年里成功减少了私家车使用,提高了公共交通出行比例。上海虽在公共交通普及性上有优势,但在安全性、健康促进和环境改善等方面仍有提升空间。

本文对比了伦敦和上海的交通政策,强调了人性化交通的重要性。伦敦在过去20年里成功减少了私家车使用,提高了公共交通出行比例。上海虽在公共交通普及性上有优势,但在安全性、健康促进和环境改善等方面仍有提升空间。

1235

1235

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?