“数字经济-上海智芯-智慧产城-精细管理”协同驱动,率先实现具有国际复制力的中国新型智慧城市建设模式

编者按:上海高度重视智慧城市建设并在全国处于领先位置。上海如何在对标全球代表性智慧城市的基础上,实现对超大城市的精细化管理、生态文明建设的加速、数字经济红利的把握,并进而探索出具有国际复制力的中国新型智慧城市建设模式,是服务上海2040建设卓越全球城市的战略性举措,须予以高度重视。但是,上海在如上方面,尚缺乏相关决策研究,缺少顶层设计。

一

调研工作概况

1、坚持大数据思维、全球视野,紧扣经济产城,对标先进

(1)精准对标城市。对标香港、新加坡、阿姆斯特丹、北京和深圳等,城市总数超过11座(其中国际6座);(2)初步解析上海数字经济基因。对上海市约240家开展智慧城市和大数据相关业务的企业进行信息梳理、细分业务标识和空间分布呈现(6个领域35个版块),为掌握产业集聚、优化产业布局等提供依据;(2)系统梳理智慧园区。梳理国内外代表性智慧园区(美国、荷兰、德国),特别是对国内(不含上海,约51个)和上海智慧园区(超过29个)进行研究;(3)基于全球智慧城市创新调研,初步设计“上海智芯”。调研全球代表性智慧城市博览会、智慧城市体验/创新中心,其中国际1处、国内55处(不含上海)、上海21处。

2、开展问卷调查、接地气,重视公众对上海智慧城市建设的评价

面向全国和上海市民开展调查问卷,有效样本量344份(其中上海约占50%,在沪实践11年或以上的超过了46%)。主要结论包括:(1)受访者对上海智慧城市成效总体认可。超过2/3的受访者认为综合水平位居全国前三,其中浦东、徐汇和黄埔三区做得较好。(2)上海对标应该与国内外代表性城市。最应该向新加坡、香港和柏林等城市学习,其次是巴塞罗那、深圳、阿姆斯特丹和北京等。(4)受访者对上海智慧园区和智慧城市(生活)体验中心总体缺乏了解。约1/3的受访者不了解上海智慧园区。(5)受访者与政府管理部门交流互动、接受民生服务倾向于便捷有效。超过2/3的倾向于通过移动端与政府管理部门交流互动;超过2/3的倾向于一个城市一个APP,统筹全市智慧城市服务。受访者对智慧化的城市公共服务、智慧交通和政务服务需求较高。

二

上海智慧城市建设存在的主要问题

与国内排名相比,国际第三方对标上海总体评价有待提高。工信部组织的国内城市信息化评价,上海长期处于全国第一。联合国经济和社会事务部、ICF(国际智慧社区组织)、西班牙IESE商学院、罗兰贝格和科恩等国际机构对世界智慧城市能力建设进行综合排名,上海排在Top14-83之间。目前,上海智慧城市建设在基础设施建设、整体推进建设、技术产业平衡、实际应用效果等方面上仍存在着市民生活的“智慧”感受明显不足、智慧产品的产业化程度较低、产业规模和竞争力比较薄弱、城市公共服务的非连续性和碎片化现象严重等问题,智慧城市整体效能尚未很好地发挥。

1、智慧城市产业思维、行业、人才引领和创新地标等均未形成

反映数字经济的智慧城市和大数据企业在市域内高度分散、仅在浦东有一定集聚,且除金融以外的业务领域总体盈利性不强。企业和上海已有的29余个智慧园区在空间上缺乏有效关联。智慧园区主导产业缺乏有效的产业组织、主导产业多数近似,现状运营多数欠佳。240余家行业企业欠缺占据中国主导地位的智慧城市总集成商。上海智慧城市科技文献量位列全国第二,未能形成应用型人才和行业领军人物的绝对引领,落后于北京。上海智慧城市体验中心总量超过21处,主要面向科普,商业运营和专业品牌水平较低,未能成为上海,乃至中国的智慧城市地标。

2、智慧城市公共服务供给方式、内容和有效性与市民需求存在矛盾

智慧城市建设所提供的城市服务,总体上存在获取渠道不方便、处置不及时、效率低下等问题,直接导致服务数据沉淀不足,制约智慧化建设在城市精细化服务管理等方面价值的发挥。从服务需求的入口端出发,增强智慧城市服务的“移动性”,是提高获取性的重要策略,北京、浙江等省市已开展相应探索,其中“北京通”已经取得良好实践成效。目前市民所享有的信息技术服务与其切身需求没有完全对接,所需的便捷、高效的公共服务没有得到充分满足,尤其是具有针对性、个性化的智慧服务较少。公众真实需求的反馈渠道与机制尚未形成,市民所享有的信息技术服务与市民的需求匹配度不高。由于缺乏有效的社会需求、缺乏民众和企业的积极参与,适合智慧应用和智慧产业发展的商业模式有待创新,市场机制在智慧城市建设中的基础作用还不够明显。

3、单一领域建设易,跨领域协同难,存在数据孤岛、联通难

多数服务平台属于单一条线的建设项目,如市民电子健康档案、大规模智慧学习、实时到站电子站牌等。涉及多条线的智慧项目推进难度大、进展缓慢,甚至搁置,如智慧照明。示范范围小、应用难以展开,难以形成规模效应。近年来,上海市信息化建设积累了大量的人口、企业、房产等基础数据,但由于各部门数据多源且异构、各自平台相对独立,极易形成数据孤岛,造成数据应用效果不理想。

4、重点项目多为政府主导、社会化建设和参与力度不够

智慧生活、智慧城管、智慧政务等领域重点项目大多数由政府投资并主导建设,出发点主要是从服务于城市管理与行政审批,项目设计、业务服务与市民需求存在一定错位,从供给到需求的模式通常不能及时、准确和全面满足市民的需求,并且未建立政府面向社会实体需求的信息化主动服务机制。上海金融在智慧城市领域尚未发挥应有作用,i-Shanghai等智慧城市PPP项目仅有10余项(占全国的23.8%),项目额小,总量较少,覆盖领域窄。

5、智慧社区等城市细胞尚未成为智慧城市建设的核心要点

智慧城市建设资金主要用于对城市建设和管理具有重要影响的交通、安防等领域,而不是和民生密切相关的社区层面;社会化资本投入未形成有效的商业模式。智慧社区产品与技术成熟度不一。多数智慧社区的应用往往局限在大屏展示、社区事物受理、物业管理、居民信息服务等方面。相对而言处于较为常规或低端的信息化应用。而现在的新技术新模式,如大数据、物联网等在某些社区能看到一些好的应用,如杨浦正在打造基于LORA的新型物联网,并开展相关的应用,大部分其他社区尚未考虑到这些新技术新模式的应用。智慧社区认知度与认知意愿存在较大差距。上海智慧社区创新联盟发布《2015年上海市智慧社区需求调研报告》,上海居民对智慧社区的认知度仅14%,但愿意了解的意愿高达67%。

三

建议

1、数字经济驱动锁定关键领域探索智慧城市建设模式创新

一是坚持改革创新、产业应用和社会服务三个导向的统一,确立并执行面向2030的智慧城市发展目标。结合上海智慧城市“十三五”规划(2017-2020),提出上海新型智慧城市发展目标(2020-2025):到2025年,上海智慧城市发展建设总体水平成为国际标杆,成为中国智慧城市建设多元模式的集成代表;到2030年,上海建设成为中国新型智慧城市改革创新、跨界应用与产城融合示范的核心区。

二是按照发展目标,优化完善现有建设、评价和考核指标体系,强化各级政府、职能部门增强履职意识与能力。为了高效率地推进智慧城市的建设进程,制定有效的评估体系势在必行,辅助决策者对整体建设过程及结果做出客观的评判,及时发现建设过程中的问题,优化解决方案,使资源得到有效利用,探索第三方评价。

三是数字经济驱动构建市区两级智慧城市与大数据智慧化调控平台,与宏观经济实现对接,有效指导、服务和培育数字企业集群。逐步提高iGDP在GDP的比重,并实现超过75%(引导城市经济加快进入数字经济阶段,实现数字红利)。数字经济综合排名和细分领域应稳居全国前三。实现对数字经济与智慧产业耦合动态的表征与调控(建设平台;定期进行报告、行业发布、决策支持,促进智慧城市产业、产城聚合)。补足数字医疗、数字交通物流、数字商业服务、数字教育等领域短板。实施内容为“王”的发展导向,培育发展数字内容服务产业。基于空间轨迹-要素协同的产业大数据,构建智慧城市与大数据智慧化调控平台打基础,为剖析产业集群、产城融合和业态协同,并服务产业政策。研究数字经济自身在城市尺度的培育规律;以数字经济领域权重企业为对象,调研、了解和把握企业运行规律,增设行政职能,专门促进数字经济发展。

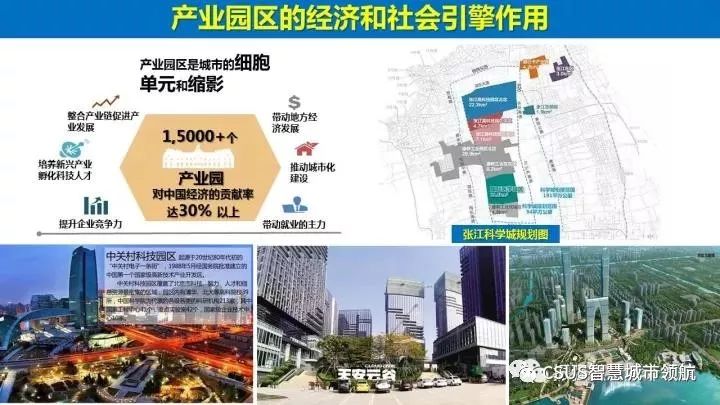

四是园区全面智慧化,做实数字经济,并鼓励和支持企业开展数字+,提高市场服务能力。增强园区产业集群、园区城区化治理能力。园区(基地)运维100%智慧化,成为支撑数字经济的主要载体,成为区级经济的加速器,形成细分领域特色与国际竞争力,对接市级共建平台(数字经济)。加快城区化,实行由园区一把手负责的园区首席信息官制度。将市内规模以上园区(基地)分级分类实现运维的智慧化;与所城区经济对接,在数字经济和智慧产业领域成为主要空间承载地;构建智慧城市与大数据智慧化调控平台,剖析产业集群、产城融合和业态协同,服务产业政策制定;促进职住平衡,提高园区产城融合水平,提升园区城市服务与公共配套;增设行政职能,专职智慧园区建设。针对智慧园区创新技术产业化培育和产城融合制定激励政策。

五是智慧城市运营以需求导向为基础,示范性研发驱动实施突破性创新,增强基础设施一体化建设、重视民生服务,以提高居民“智慧城市、智慧生活”的获得感。实施路径包括:(1)以需求为导向,响应社会(民众与企业)诉求,建设便民智慧城市服务体系;(2)以时空大数据技术作为智慧城市数据存储与处理基础、基于区块链的智慧城市身份认证与数据网关技术作为智慧城市数据安全保障机制,加速智慧城市建设的一体化;(3)聚焦政务、交通、环境、医疗、居民健康等重点领域,以基于时空大数据与机器学习技术的“智慧服务”为核心实现智慧城市服务能力突破。

六是选择1-2个城区开展“移动智慧城市”示范性探索,加速提高市民智慧城市服务的获得感,进而提高现有信息基础设施数据的获取效能。实现路径主要包括:(1)自下至上,以城区为单元,示范性建立移动互联网统一服务入口,方便市民、企业和政府只通过一个移动化入口,就可获取所有智慧城市服务;(2)构建城市级信息化建设统一支撑平台,通过平台化、开放化让智慧城市建设更集约、更高效、更协同;(3)以活化和加速大数据沉淀为目标,科学构建起移动数据治理体系,逐步实现广泛公众参与的城市精准化管理。建议安排经信委组织调研“北京通”,以“把服务送到市民指尖”为理念,采用“应用+平台+数据”的创新模式。

2、先导创新引领促进上海智慧城市在科技-人才-法制全面领先

一是建设上海智芯(即智慧城市创新中心),打造全球性行业地标。基于对国内外超过76个智慧城市创新/体验中心的调研,在总结成败经验的基础上,从上海科创中心建设的动力源出发,提出构建中国智慧城市创新地标的构想——“上海智芯”(Shanghai Smart Chips)。探索国家行业单位与上海共建“上海智芯”暨智慧城市创新中心(作为重大项目,列入张江科学城工作计划)的可行性,委托社会单位开展前期立项研究。

二是支持在沪企事业单位聚焦智慧城市开展应用型专业人才培养与领军人才培育/引进。引入北京等地智慧城市智库力量,奖励与在沪高校、科研院所,建立智慧城市学科方向人才培养和领军人才打造机制,重点方向包括智慧城市战略规划与顶层设计(支撑决策咨询)、智慧城市特许经营与PPP(支撑投融资)等。

三是在全国率先实现对新型智慧城市建设的法制化,提高制度保障能力。汲取杭州、银川和济宁在智慧城市立法方面的经验,研讨制定全国首个面向新型智慧城市的地方性法规条例——《上海新型智慧城市促进条例》的必要性和可行性,并报送市人大。条例突出体制机制保障,明晰政府各部门在新型智慧城市建设过程中的职能、协调和统筹机制,并从全生命周期(经济、规划、建设、管理、运营、产业视角-规划体系-信息基础设施-数据开放-应用-产业发展-多部门职能-违法惩戒)等维度保障,确立智慧城市规划在现行规划体系当中的地位。

3、利用北斗时空网格编码技术提高城市精细化治理水平

基于技术创新,实现加速数据关联,相对更容易解决数据多源异构、信息孤岛等问题,进而促进分析决策提速。处于国际领先水平的北斗时空格编码与网格大数据容器技术,能够有效强化城市部件数据化表达与城市大数据融合。该技术在武汉(城市智脑,城市级)、廊坊(大数据,项目级)、北京朝阳(物业,行业级;街道,示范性),应用效果显著。

一是建立上海网格编码标准,开发标识服务平台。制定上海北斗时空大数据网格编码标准体系,基于北斗时空网格编码技术建设北斗上海网格标识服务平台,完成物件标识的编码、上图、管理及应用支撑,通过网格标签与网格传感器来把资源数据化,状态感知网格数据化,通过网格地图与北斗上海网格标识服务平台,来实现精确引导,精细管理和精准服务。

二是开展北斗网格大数据编码,实现时空数据互联互通。结合上海市空间数据,按照特征划分并进行数据梳理,整合形成上海城市空间面板数据库。利用上海市网格地图通过北斗时空网格编码,在数据层建立统一的身份特征,在保留数据原有业务关系的能力的同时,通过新型网格编码形成新的数据映射关系并高度安全,实现数据互联互通,并在网格地图上真正实现高效运算、检索与展现。

三是开展城市智脑落地,打造大数据运营中心。城市智脑是基于北斗全球时空网格编码的新型智慧城市大数据运营中心,是以网格大数据容器为基础的大数据云计算平台,是在网格大数据操作系统运行环境下的智慧应用支撑平台。城市智脑通过大数据网格编码对城市大数据进行重构、重组,实现城市大数据应用重生,提升城市治理、经济运行、民生服务等智慧化水平,也是城市规划决策与城市服务的运行管理中心。选取崇明等城区进行城市智脑进行落地。

四是遴选2-3个街镇开展数据整合、互联互通示范工程。选择示范性街镇,基于已有的GIS系统,构建示范区内城市部件、设施、各业务部门数据互联互通的“一张图”。并以表格、图形等形式,实现数据可视化,在打通业务部门数据共享交换的同时,进一步促进数据的有效利用。充分利用大数据分析的时效性、数据性、动态性、规律性特点,建立分析模型,预测关键指标如人口、活动、安全等未来的变化趋势,为政府管理决策提供支持。

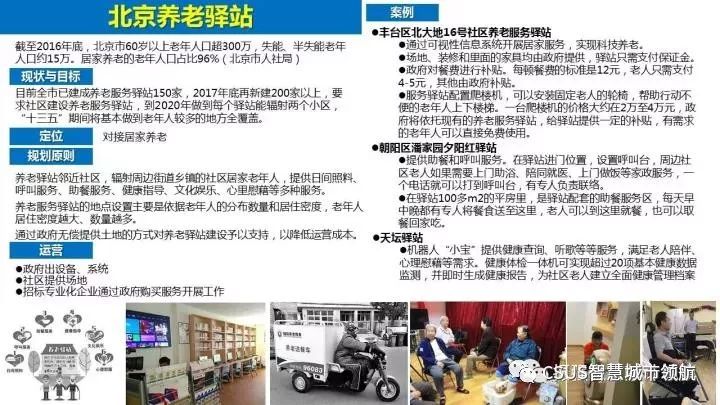

4、与养老等公共服务为核心强化智慧社区建设覆盖面

加快上海智慧城市发展速度。北京智慧社区数量超过1600余处,同期上海为50处,差距较大。建议到2030年,上海智慧社区覆盖率总体超过50%,其中中心城区实现100%全覆盖,梳理并培育社区管理、服务新业态。加快智慧社区覆盖面、进行基础性的标准化设施建设;促进社区,完善能够下沉到社区办理的对公业务服务目录,发展以社区服务为核心的社会服务。鼓励并支持企业开发智慧社区产品、服务。制定智慧社区分级分类评价标准并开展评价、认定制定开放接口规范(数据、应用)。针对社区服务需求总量和强度较高的城区,探索建设区级智慧社区资源交换信息机制。制定社区对公业务服务目录并上线到智慧社区平台。培育专业化服务社区的平台型企业,面向社区开发标准化/定制化服务产品。

本文作者:中国城市科学研究会数字城市工程研究中心副主任 徐振强

上海通过数字经济、智慧产城、精细管理等协同驱动,探索具有国际复制力的新型智慧城市建设模式。面临的问题包括数据孤岛、公共服务供需矛盾等。建议构建智慧城市与大数据调控平台,推进智慧社区建设,利用北斗时空网格编码技术提升城市治理水平。

上海通过数字经济、智慧产城、精细管理等协同驱动,探索具有国际复制力的新型智慧城市建设模式。面临的问题包括数据孤岛、公共服务供需矛盾等。建议构建智慧城市与大数据调控平台,推进智慧社区建设,利用北斗时空网格编码技术提升城市治理水平。

8238

8238

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?