刑法学法硕联考深度探讨:直接故意VS间接故意,异同大起底!

刑法学法硕联考深度探讨:直接故意VS间接故意,异同大起底!

📚 法学精英必看,解锁刑法核心难点! 📚

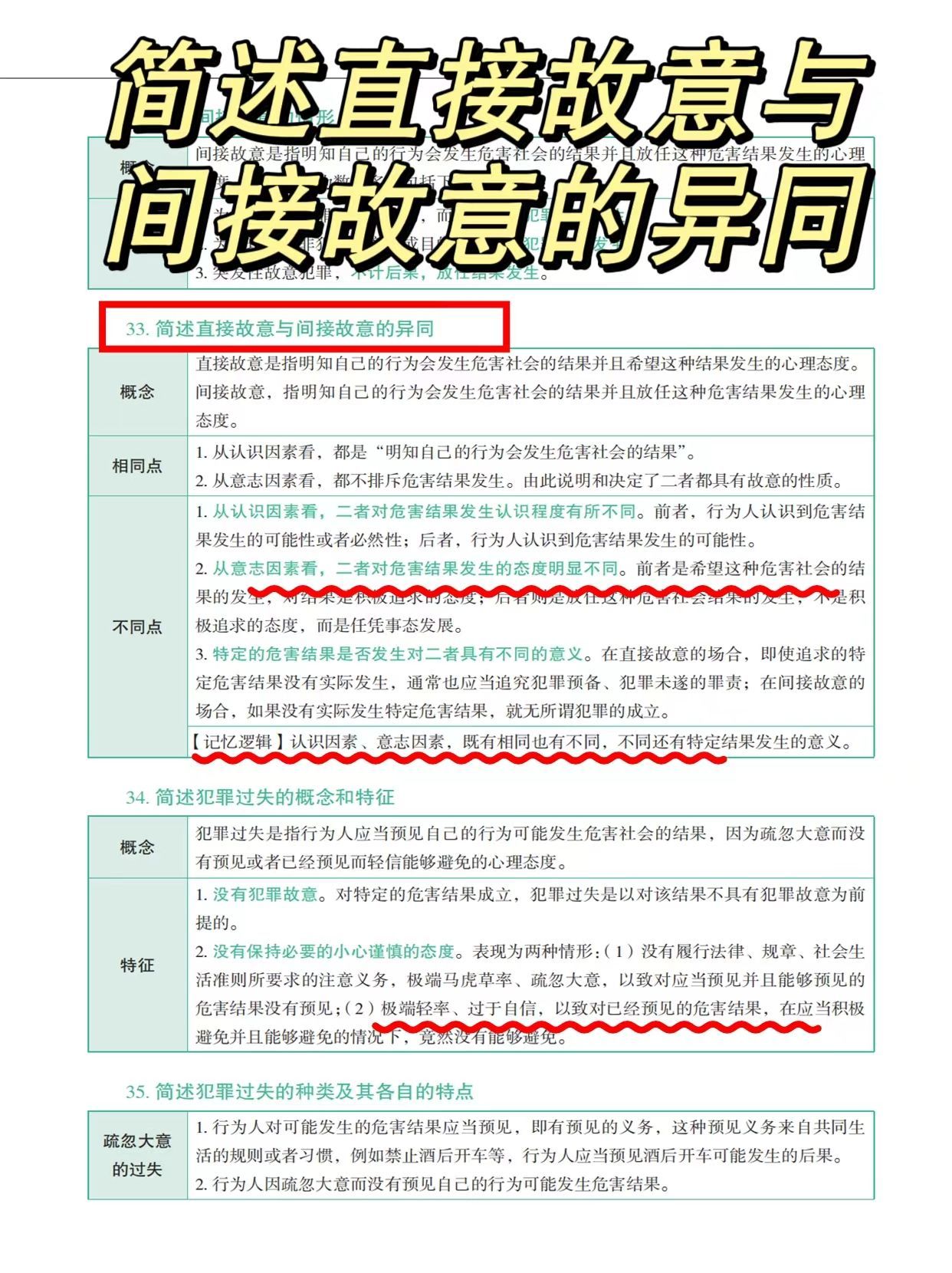

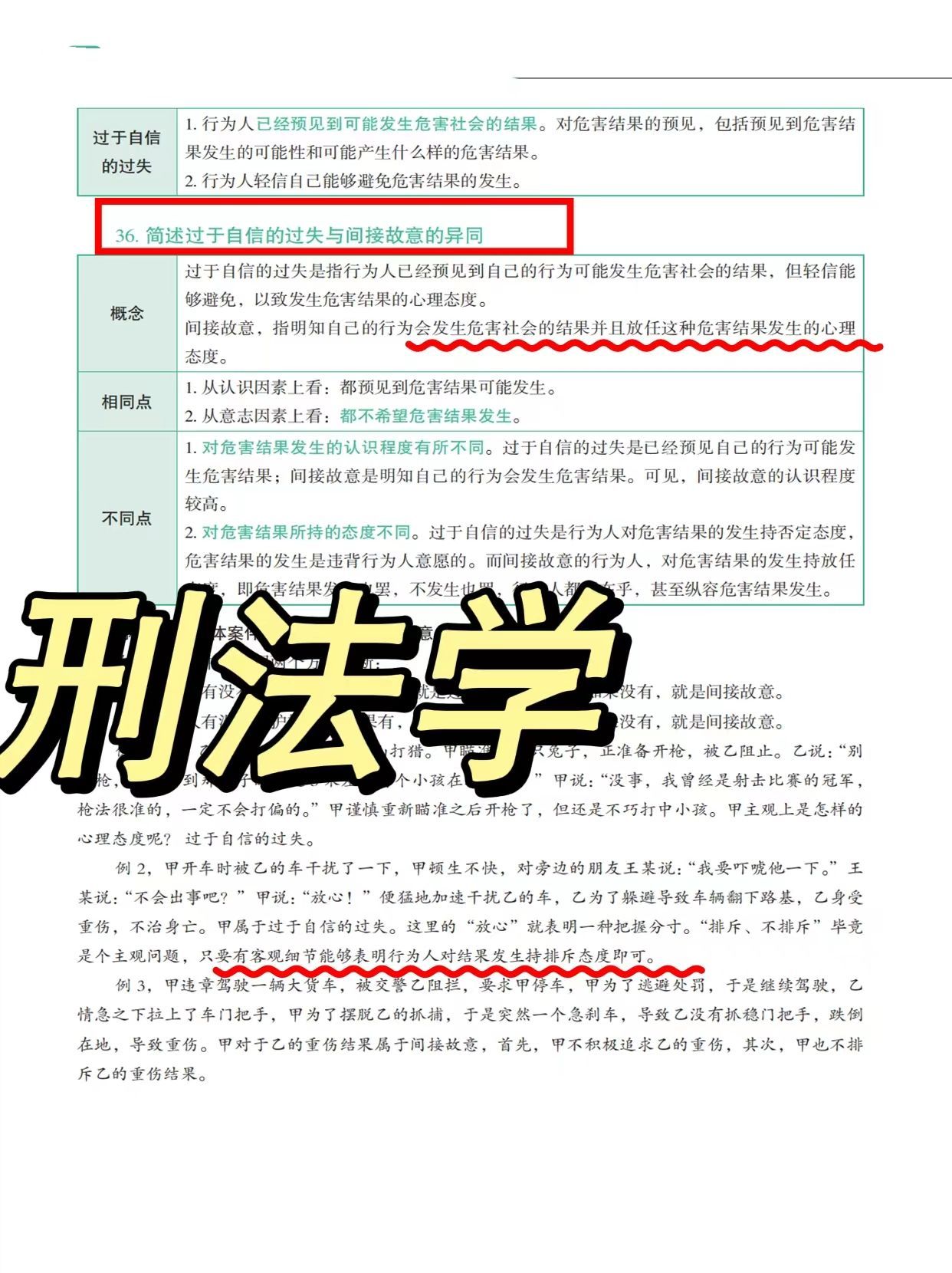

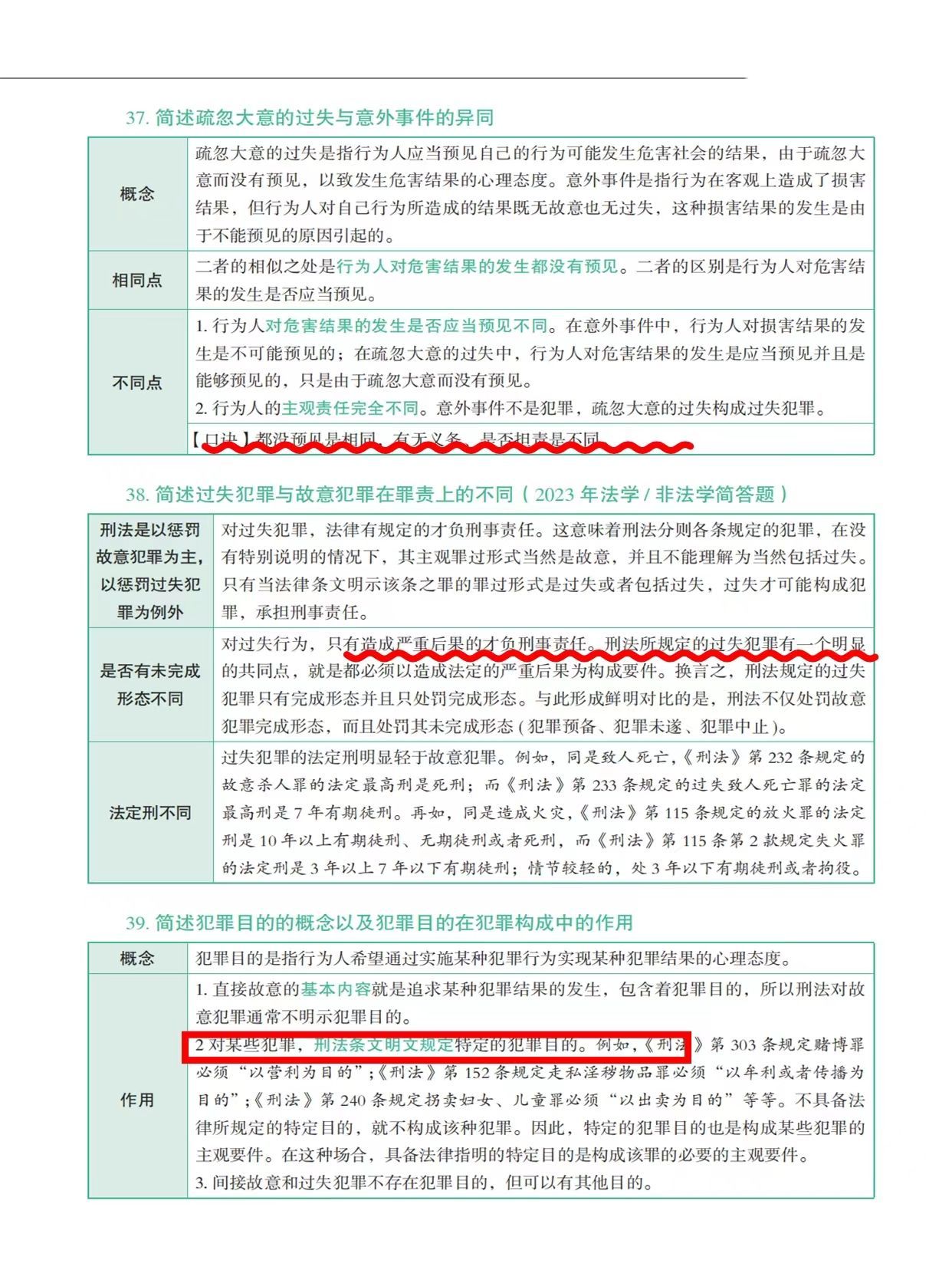

在刑法学法硕联考的浩瀚知识海洋中,直接故意与间接故意如同两座灯塔,指引着我们对犯罪主观心态的深入理解。今天,我们就来一场专业级的对比解析,带你一窥二者之间的异同之妙!

🌟 直接故意:明确指向,积极追求 🌟

定义精髓:直接故意,是指行为人明知自己的行为必然或可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。这里的“希望”二字,是直接故意的核心所在,它体现了行为人对危害结果的积极追求和明确指向。

行为特征:在直接故意中,行为人不仅认识到行为的性质、对象、结果等要素,而且积极追求危害结果的发生。他们的行为往往具有明确的目的性和计划性,对结果的发生持有一种“势在必得”的心态。

🌀 间接故意:放任自流,微妙平衡 🌀

定义精髓:间接故意,则是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。与直接故意不同,间接故意中的“放任”体现了行为人对危害结果的一种消极态度,既不积极追求,也不刻意避免。

行为特征:间接故意的行为人虽然认识到自己的行为可能带来的后果,但并未将这一后果作为自己行为的目的或主要追求。他们往往处于一种“听之任之”的心理状态,对结果的发生持有一种“无所谓”或“顺其自然”的态度。

🔍 异同大起底 🔍

相同点:

- 认识因素:两者都要求行为人对危害结果的发生有明确的认识,即“明知”。

- 危害结果:都涉及对危害社会结果的发生,无论是积极追求还是放任自流。

不同点:

- 意志因素:直接故意是“希望”危害结果发生,体现积极追求;间接故意则是“放任”危害结果发生,体现消极态度。

- 行为目的:直接故意中,行为人的行为往往具有明确的目的性,危害结果是行为人所追求的;而间接故意中,危害结果并非行为人的主要追求或目的,只是可能伴随发生的。

- 社会危害性:一般来说,直接故意由于其对危害结果的积极追求,其社会危害性相对较大;而间接故意由于行为人的放任态度,其社会危害性可能相对较小,但并非绝对。

🔨 法律启示 🔨

直接故意与间接故意的区分,不仅是对行为人主观心态的精准把握,更是对犯罪行为社会危害性深度分析的关键。在司法实践中,准确认定行为人的故意形态,对于定罪量刑具有重要意义。因此,我们在学习刑法时,务必深入理解这两种故意的异同,以便在复杂多变的案件中做出准确的法律判断。

🌟 结语 🌟

通过今天的对比解析,相信你对直接故意与间接故意的异同有了更加清晰和专业的认识。在备战刑法学法硕联考的道路上,让我们一起加油,不断提升自己的专业素养和法律思维!🚀

#法律硕士考研[话题]# #法律硕士[话题]# #觉晓法硕[话题]# #法律硕士联考[话题]# #法学[话题]# #非法学[话题]# #法律硕士非法学[话题]# #刑法学[话题]#

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?