导读:

心理健康是社会普遍关注的问题,我国抑郁症患者群体人数持续扩大,发病群体呈现年轻化趋势,且高校学生群体占比持续升高,利用人工智能技术赋能高校心理健康工作刻不容缓。本文针对现有高校心理健康工作存在集中评测精度不足、隐患排查时效性差、传统面谈覆盖面窄等问题,提出了基于多模态情感交互的学生心理健康支持系统。系统在实际应用中表现出良好的效果,心理状态评测准确率超过85%,显著提升了心理服务的精准性与响应效率,为校园心理健康教育体系的智能化与科学化建设提供了有力的技术支撑。

作者信息:

史静怡, 杨鹏飞*, 黄嘉阳, 贾 瑞, 姚炫竹, 许 喆, 常志奇, 戴逸飞:西安电子科技大学计算机科学与技术学院,陕西 西安;魏 萍:西安电子科技大学心理健康教育中心,陕西 西安

正文

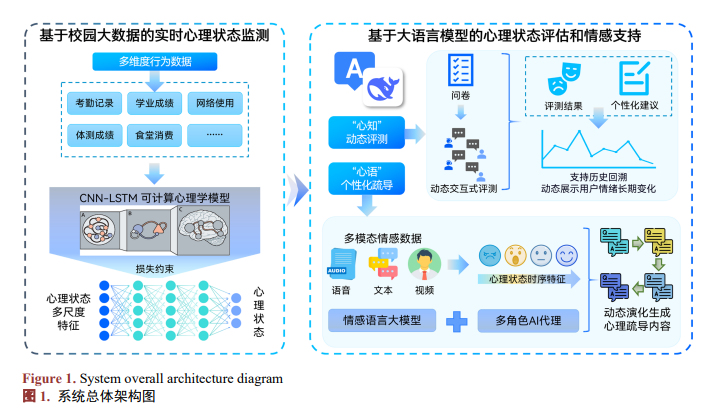

本文围绕学生心理健康问题的动态监测与精准干预,实现了基于多模态情感交互的学生心理健康支持系统,具体包含了两个功能模块:基于校园大数据的实时心理状态监测模块、基于大语言模型的心理状态评估和情感支持模块。系统总体架构如图1所示。

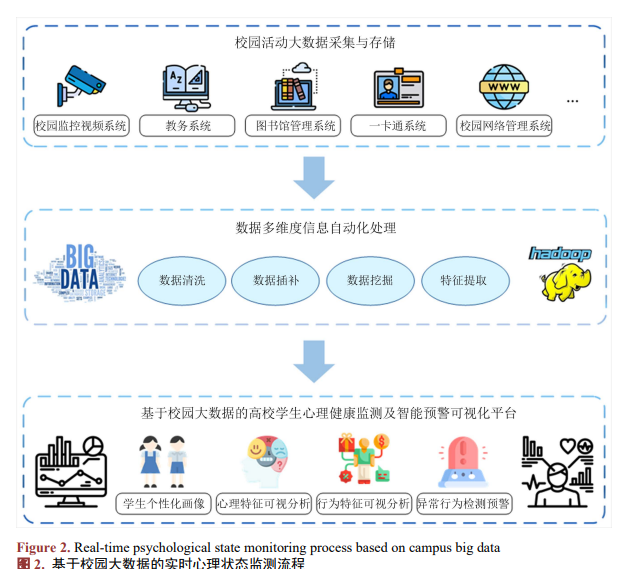

基于校园大数据的实时心理状态监测模块旨在构建一套覆盖高校学生数据采集、特征提取、心理健康状态监测及危机分级预警的全流程智能化监测体系,其总体结构如图2所示。该模块依托信息化平台与大数据分析技术,从多源异构的学生数据中提取有效信息,进行心理健康状态的评估与预警,为早期干预提供支持。

该模块通过整合学生在校内的多源异构数据,包括食堂消费记录、图书馆打卡情况、学业成绩波动、体测结果变化以及网络使用习惯等,经过数据清洗和预处理,构建了一个包含静态特征和动态特征的综合数据集,形成动态更新的个人行为画像。

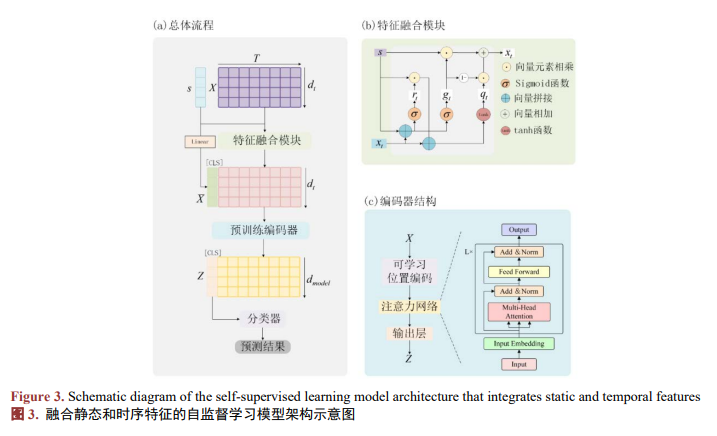

本文提出了一种融合静态和时序特征的自监督学习方法。在数据处理方面,将采样粒度细化到每日,构建更精细的时间序列数据;在模型构建上,设计了基于门控机制的特征融合模块,将学生的静态特征(如年级、性别、专业等)与动态行为序列进行自适应融合;同时,借助自监督学习策略,通过在时序数据中注入随机噪声并重建原始序列和静态特征的方式,充分利用大量未标注数据来提升模型的特征表示能力。

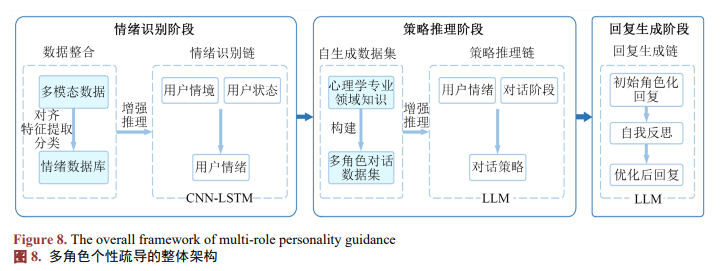

如图3所示,本文提出的模型主要包含以下关键步骤。 为了实现对学生的个性化疏导,本文设计并实现了系统化、分阶段的智能情感支持体系。本模块整体架构由三个核心阶段构成:情绪识别、策略推理与回复生成。模型在充分理解用户心理状态的基础上,采用相应的对话策略生成支持性回复,在多轮对话的过程中帮助用户降低情绪困扰。各阶段相互协作、逐步推进,形成智能化心理疏导流程。完整的模块架构及处理流程如图8所示。

为了实现对学生的个性化疏导,本文设计并实现了系统化、分阶段的智能情感支持体系。本模块整体架构由三个核心阶段构成:情绪识别、策略推理与回复生成。模型在充分理解用户心理状态的基础上,采用相应的对话策略生成支持性回复,在多轮对话的过程中帮助用户降低情绪困扰。各阶段相互协作、逐步推进,形成智能化心理疏导流程。完整的模块架构及处理流程如图8所示。

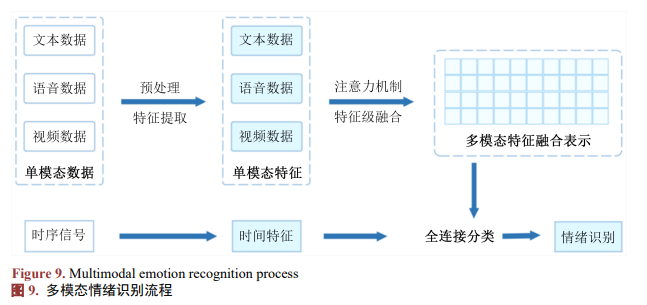

在前述多模态数据采集与特征提取的基础上,本文进一步构建了系统化的学生情绪数据库,并提出了一种基于卷积神经网络与长短时记忆网络(CNN-LSTM)的多模态情绪识别方法,用于实现学生心理状态的实时、精准识别。

该方法融合了CNN在局部特征提取方面的优势与LSTM在建模时间动态特征方面的能力,通过特征级融合与跨模态注意力机制对多源特征进行权重动态调整,突出与心理状态高度相关的关键因素。最终通过全连接分类器输出用户的情绪状态,实现即时且高精度的情绪识别。具体流程见图9。

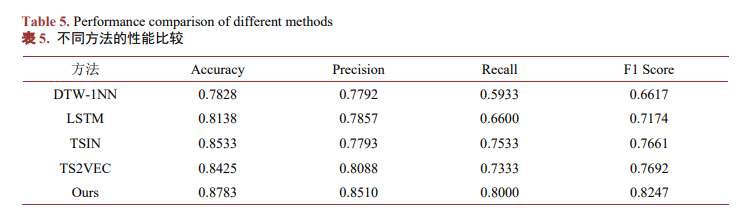

表5展示了不同方法在测试集上的性能表现,本方法在所有评价指标上均优于其他方法。相比于传统的DTW-1NN方法,本方法的准确率提升了9.55个百分点,F1分数提升了16.3个百分点;相比于深度学习方法LSTM,准确率提升了6.45个百分点,F1分数提升了10.73个百分点;相比于TSIN方法,准确率提升了2.5个百分点,F1分数提升了5.86个百分点;相比于自监督时序学习方法TS2VEC,准确率提升了3.58个百分点,F1分数仍有5.55个百分点的提升。这些结果表明,本方法在捕捉学生行为的时序模式方面和无标签数据有效利用方面具有显著优势。

结论

在人工智能时代背景下,将AI技术引入心理健康服务体系,为心理问题的早期识别、精准评估与个性化干预提供了全新思路。本文围绕智能化心理监测、评估疏导全过程,构建了融合校园大数据与情感数字人的智能心理支持系统,显著提升了学生心理状态识别的实时性与准确性,切实减轻了高校学生管理工作的压力。为高校心理健康教育体系的智能化、科学化转型提供了可行路径与技术支撑,具有良好的推广前景与现实意义。

基金项目:

陕西省重点研发重点产业创新链(群)项目(2024GX-ZDCYL-02-15)

陕西省杰出青年科学基金(2025JC-JCQN-079)

更多设计思路和内容请点击原文链接家或者关注我私信获取文献:基于多模态情感交互的学生心理健康支持系统

17

17

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?