网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。

一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人,都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!

从以上两图可以看出,在整个性能测试过程中,测试人员能做的工作其实并不多,且大多数属于第一阶段的低技术含量工作。主要集中在脚本录制或编写、性能监控器的配置和数据的收集上。后者还会受到云计算平台普及的冲击,很可能以后不用你做任何工作就能简单得收集到想要的资源使用情况数据。而在第二阶段调优时,性能调优小组的介入使测试人员存在感进一步下降。其中水平较低的测试人员将沦为脚本执行员和脚本修改操作员。

三、性能测试的前期准备

此外,还有一个性能测试还有一个前期准备阶段:

这里先补充一些名词解释,我只是根据自己理解写一下,并不精确。精确定义大家可以网上搜索,另外我最后会推荐一些参考资料。

吞吐量:

表示待测应用对业务的支持量,以TPS或QPS为单位,表示每秒钟能处理的请求数。需要分析业务场景来计算吞吐量。

请听题:小明办了一个电影网站,每天有2000个用户会上来看电影,假设每个人都只看一部电影,该电影网站每本电影需要播放两小时。每个用户每次看一本电影会向待测应用运行的服务器发送10个请求,其播放的电影数据存储和传输在第三方,本题中不需要考虑。每天晚上7点到9点为黄金时间,在每天的用户中会有一半人选择在这个时间点上来看电影。请计算该网站的平均吞吐量和峰值吞吐量。

-----自己思考-----

-----自己思考-----

-----自己思考-----

平均吞吐量=总请求数/总时间 = 2000×10/(24×3600)

峰值吞吐量=峰值请求数/峰值时间 = 2000*0.5*10/(2*3600)

具体数字就不算了,算出来你发现吞吐量很低很低。这是因为这些数据我是随便造的,并且我之前工作过的电影网站吞吐量确实也很低,没多少用户。然后除了这些,还有很多估算。比如故意夸大一点,乘以一个估算系数之类的。总得来说,算出来的吞吐量不一定很精确,对计算公式感兴趣的话,可以搜索一下,有很多人给出更具体的例子。

虚拟用户数:

性能测试要模拟的用户数量。

性能测试结果:

包括响应数据和性能指标。

响应数据相关的常见指标有:90%平均响应时间、错误率等

性能指标包括CPU,I/O,Memory,Network四个方面,每个方面都有几个指标。

关于这块,相信你能在网上找到相关文章教你的,我这里就不展开了。

测试策略,代表设计这些场景的依据,在这里主要有以下几种:

注意,这里的名字并不是全球统一的,不同的公司,不同的人可能对同一种测试策略有不同的叫法。

1)基线测试,又叫基准测试:

测一下单个用户做主要业务流程的场景。其性能测试结果会作为比对依据。

2)性能测试:

逐步增加用户数,比如10个,20个,50个,80个,130个,得到不同用户数情况下的性能测试结果变化趋势图。这个图里常常可以发现性能瓶颈。比如用户数到某个值时突然性能指标下降了很多,错误率大幅上升了。那就需要进一步分析是软件的问题还是硬件的问题,还是环境的问题等。

3)压力测试:

使用超过系统设计的最大用户数,看看待测应用会不会崩溃,会怎么样,有没有隐患和风险等。

4)负载测试:

在比较高的用户数情况下,较长时间得执行测试,观察系统在较高负载较长时间下的稳定性。

5)根据性能测试的负载生成器所在位置,还可以分出本地同网络的测试和跨网络的测试。

6)还有当下比较时髦的全链路测试,其实就是把真实环境划出一块来做测试。这样来解决估算不准的问题。这块网上有一些资料,但不太多。

关于分析生产环境和建立估算模型。可以去搜搜阿里研究员对全链路压测的演讲。或者去找其他资料。我也没估算过,不展开了。我只做过最简单的,在没上线的生产环境上做性能测试。但估算的问题很明显就是:很难估算准确。

其他在前期要做的事情,还有确定测试通过标准,比如吞吐量要达到多少,错误率低于多少,响应时间要多快,服务器CPU占用率要多少以下等等。

以及确定测试环境用什么设备,怎么搭建。等等。

既有适合小白学习的零基础资料,也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程,涵盖了95%以上软件测试知识点,真正体系化!

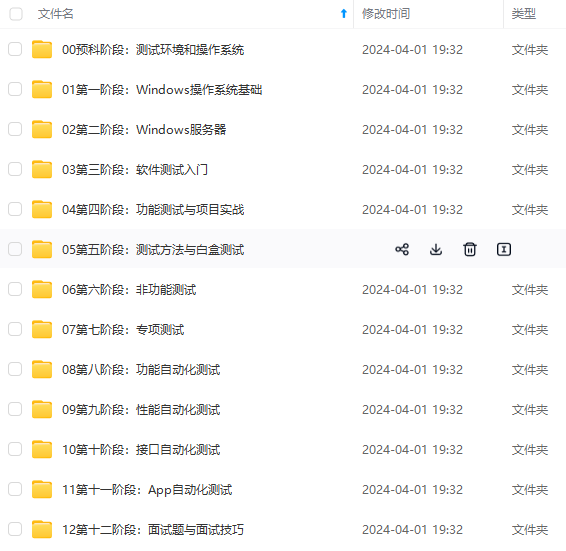

由于文件比较多,这里只是将部分目录截图出来,全套包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、大纲路线、讲解视频,并且后续会持续更新

是将部分目录截图出来,全套包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、大纲路线、讲解视频,并且后续会持续更新**

144

144

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?