出版日期:2021年

发表刊物:《北方蚕业》

论文作者:周洪英,孙波,王卓仁,刘启燕,赵会长,吴洪丽

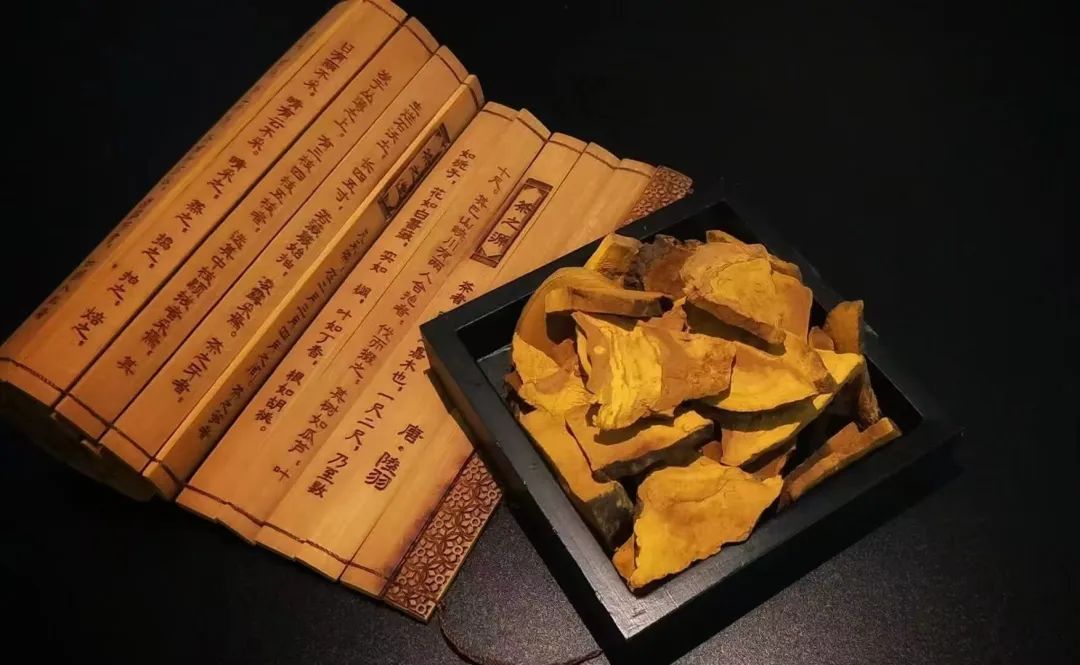

在医学研究的广阔领域中,药用真菌一直是备受关注的热点之一。桑黄类真菌,作为药用真菌中的重要成员,不仅以其显著的抗肿瘤活性著称,更因其良好的抑菌活性而逐渐成为研究焦点。今天,就让我们一同深入解读周洪英等人发表的《桑黄类真菌抑菌活性研究》,探索这一天然抑菌新途径。

一、研究背景与意义

桑黄类真菌,学名 Sanghuangporus ,是一种大型多孔菌,分布于中国、日本、韩国和缅甸等地。自古以来,桑黄在东亚民间就被广泛用于药用,其抗肿瘤活性早在 1968 年就被日本学者发现。然而,除了抗肿瘤活性外,桑黄类真菌的抑菌活性同样不容忽视。随着抗生素滥用导致的微生物耐药性问题日益严重,寻找新的天然抗菌物质成为当务之急。桑黄类真菌中的抑菌活性物质丰富多样,为缓解微生物耐药性问题提供了宝贵资源。

二、桑黄属及其形似真菌的分类

桑黄类真菌的分类一直是学术界的研究难点。由于形似桑黄的真菌种类繁多,不易从形态学进行鉴别,因此对桑黄种类的认知经历了长期而复杂的过程。通过系统发育分析,学者们最终确定了桑黄的新种 Inonotus sanghuang,并将其归入新属桑黄孔菌属 Sanghuangporus。目前,桑黄孔菌属共有 14 个种,包括桑树桑黄、漆树桑黄、栎树桑黄等。此外,木层孔菌和粗毛纤孔菌等也被认为与桑黄类真菌形似,但它们在系统发育上与桑黄属存在明显差异。

三、桑黄类真菌单一成分抑菌活性

1. 多糖

多糖是食药用菌的主要活性物质,也是研究热点之一。研究发现,杨树桑黄多糖对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的最小抑菌浓度(MIC)均为 4mg/mL;暴马桑黄多糖对金黄色葡萄球菌的 MIC 为 4mg/mL,对大肠杆菌的 MIC 为 8mg/mL。虽然这些多糖对白色念珠菌的效果不明显,但其对细菌的抑菌活性仍具有重要参考价值。

2. 黄酮

黄酮类化合物在桑黄类真菌中同样表现出良好的抑菌效果。例如,杨树桑黄总黄酮对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、表皮葡萄球菌和铜绿假单胞菌的 MIC 均为 4mg/mL;暴马桑黄总黄酮对大肠杆菌和铜绿假单胞菌的 MIC 均为 8mg/mL,对金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌的 MIC 分别为 4mg/mL 和 2mg/mL。这些数据表明,黄酮类化合物在桑黄类真菌的抑菌活性中扮演着重要角色。

3. 培养物粗提物抑菌活性

在桑黄类真菌的抑菌活性研究中,子实体、菌丝体粗提物以及发酵液是常用的样品。研究发现,暴马桑黄子实体的水提物和乙醇提取物对牛乳中有害细菌、真菌的抑制效果明显,且对有益菌无显著影响。此外,暴马桑黄子实体乙醇提物的正丁醇萃取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和异常汉逊酵母的抑菌效果显著,最小抑菌浓度分别为 0.3125mg/mL、0.6250mg/mL 和 0.3125mg/mL。

四、桑黄抑菌活性的深入开发研究

随着纳米技术的发展,银纳米粒子(AgNPs)在抗菌领域展现出广阔的应用前景。研究发现,桑树桑黄多糖可作为绿色还原剂制备银纳米粒子,这些纳米粒子与壳聚糖溶液混合后冻干,制得的壳聚糖桑黄银纳米粒子多孔海绵敷料(CS-FSHPsAg)具有良好的溶胀和保水性,能够为伤口提供湿润环境。在一定浓度下,这些银纳米粒子可有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,且几乎没有细胞毒性。动物实验表明,该材料在促进伤口收缩和内部组织生长方面优于传统敷料,显示出巨大的应用潜力。

五、结论

抗生素滥用导致的微生物耐药性已成为全球性问题,而我国作为抗生素生产、使用大国,抗生素使用量远超其他国家,抗生素滥用问题尤为严重。微生物耐药性问题亟待解决,挖掘自然资源中的抗菌物质是解决这一问题的重要途径之一。桑黄类真菌抑菌活性良好,食药用菌源抑菌成分与抗生素联合使用可提高抑菌活性,减少耐药性产生,具有广泛的应用前景。

目前的研究主要集中在培养物粗提物上,缺乏对单一成分的深入研究,这不利于主要抑菌活性物质及其机理的进一步探索。未来,通过多组学联合、活性物质分离鉴定等技术手段,有望发掘更多抑菌活性物质资源,并深入理解其代谢和抑菌机理。此外,桑黄类真菌种类繁多,在研究中应清楚样品的种属,并规范使用拉丁文学名,以确保研究的准确性和科学性。

总之,桑黄类真菌作为一种天然的抑菌资源,具有巨大的开发潜力。通过深入研究其抑菌活性物质及其作用机制,有望为解决微生物耐药性问题提供新的思路和方法。

★ 本文章由千济方桑黄研究院公众号整理,仅供学术交流,欢迎指正。

1109

1109

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?