在工业数字化转型浪潮中,边缘计算设备正成为连接物理世界与数字世界的核心枢纽。本文聚焦工业物联场景下边缘计算设备的技术演进路径,以某款1U机架式设备为研究对象,从处理器架构优化、通信接口标准化、环境适应性提升等维度,深入剖析其硬件设计创新,探讨工业物联边缘计算设备的技术发展趋势。

一、边缘计算设备技术演进背景

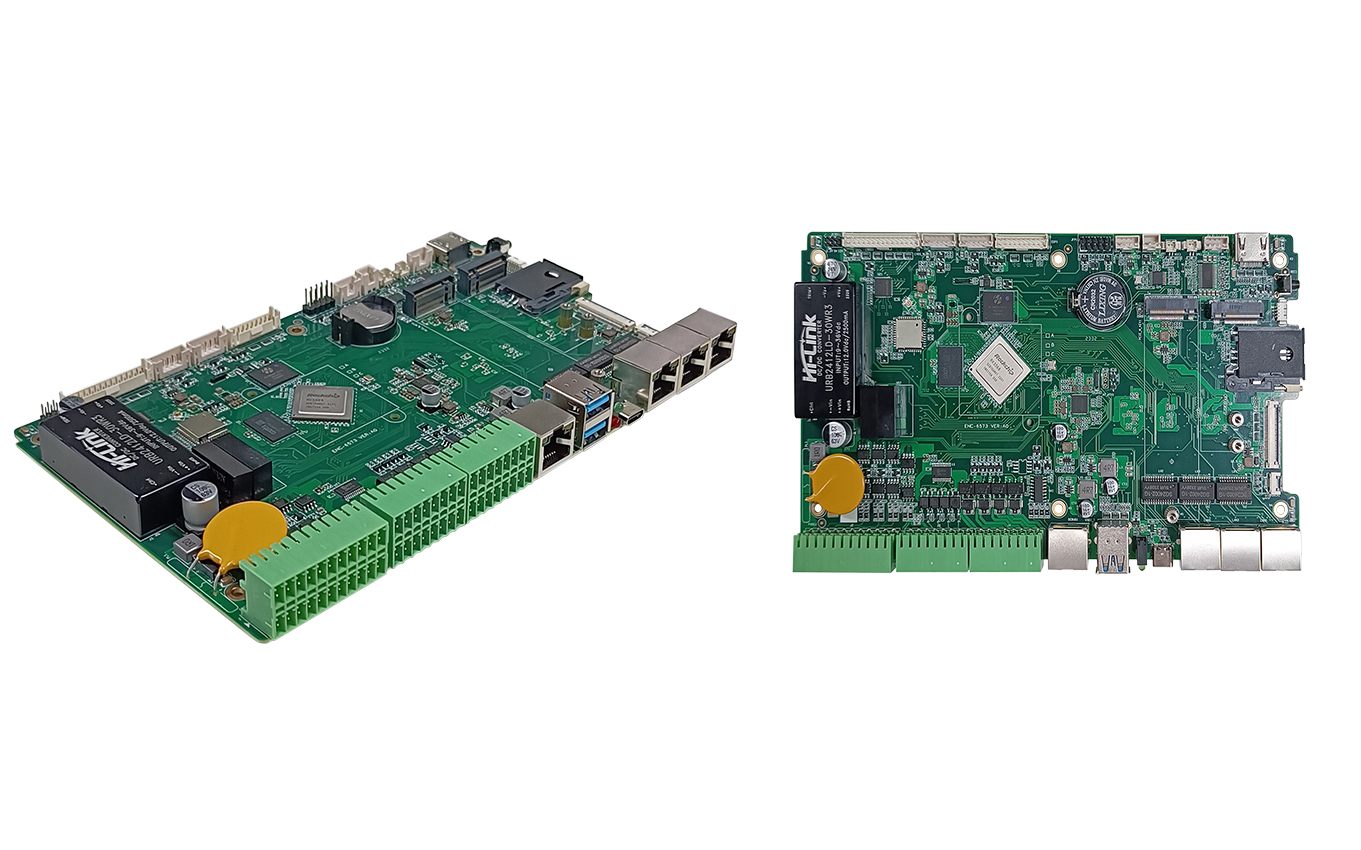

随着工业4.0战略的深入实施,制造业对设备智能化、网络化、数据化的需求日益迫切。传统工业控制设备面临算力不足、接口单一、环境适应性差等瓶颈,难以满足复杂工业场景的需求。在此背景下,基于多核处理器的边缘计算设备应运而生,其通过集成高性能计算单元、多样化通信接口、高可靠性设计,为工业物联场景提供了全新的硬件解决方案。

二、处理器架构与计算性能优化

2.1 多核处理器技术选型

为满足工业物联场景对算力与能效的双重需求,某款设备采用四核ARM Cortex-A55架构处理器,基于22nm先进制程工艺,实现主频动态调节(0.8GHz-2.0GHz)。该架构通过优化指令集与内存管理单元,在低功耗模式下可延长设备续航,在高负载场景下可释放强劲算力,支持轻量级AI推理(如设备状态预测性维护、环境数据异常检测)。

2.2 存储系统层级化设计

设备采用三级存储架构:

- 高速缓存层:配置8GB LPDDR4X内存,满足实时数据处理需求;

- 持久化存储层:集成64GB eMMC 5.1闪存,保障系统稳定性;

- 扩展存储层:支持1TB M.2 NVMe固态硬盘,适应海量数据本地化缓存场景。

三、通信接口标准化与协议兼容性

3.1 工业总线接口隔离设计

为应对复杂工业环境干扰,设备采用隔离型串口矩阵:

- RS485接口:配置22路通道,其中6路采用1.5KVdc电源隔离设计,支持Modbus RTU/TCP协议转换,兼容主流工业设备通信协议;

- CAN总线接口:提供2路符合ISO 11898-2标准的通道,集成1.5KVdc隔离防护,适用于新能源汽车、智能装备等领域;

- 数字量输入输出模块:配置8路3750Vrms光耦隔离数字输入与8路1500Vrms继电器输出,实现设备状态精准采集与控制指令可靠下发。

3.2 多模通信冗余机制

设备集成三网智能切换技术,通过4G/5G多模基带芯片实现移动/联通/电信网络自动驻留,切换时延低于500ms。同时,采用eSIM嵌入式设计,基于GSMA标准实现非实体卡功能,提升通信安全性与灵活性。此外,设备支持双频Wi-Fi 6(802.11ax协议)与蓝牙5.0,构建多模态工业通信网络。

四、环境适应性与可靠性设计

4.1 宽温与电磁兼容设计

设备提供两种工作温度范围:标准版覆盖-20°C至70°C,军工级版本扩展至-55°C,通过GB/T 2423.1/2高低温循环测试。在电磁兼容性方面,设备符合IEC 61000-6-2/4工业级标准,抗静电接触放电达8kV,空气放电达15kV,适应强电磁干扰场景。

4.2 电源冗余与防护技术

设备采用双路220V AC独立供电设计,集成TVS瞬态抑制二极管与自恢复保险丝,通过IEC 61000-4-5(8/20μs)浪涌测试。当主电源异常时,备用电源可在10ms内无缝接管,确保设备持续运行。此外,设备配置看门狗定时器(0-255秒可编程重启间隔)与RTC实时时钟(CR2032电池供电),提升系统稳定性。

五、典型工业场景技术适配

5.1 智能制造数据采集

在汽车电子制造场景,设备通过CAN总线连接焊接机器人控制器,同步采集电流、电压、温度等参数,并利用内置NPU进行实时质量分析。异常数据通过5G网络推送至边缘计算节点,触发产线预警机制。

5.2 新能源基础设施监控

应用于光伏电站时,设备通过RS485接口读取逆变器数据,经Modbus TCP转104协议对接调度系统。双冗余电源设计确保设备在沙尘、高盐雾环境下的持续运行,提升新能源基础设施的智能化管理水平。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?