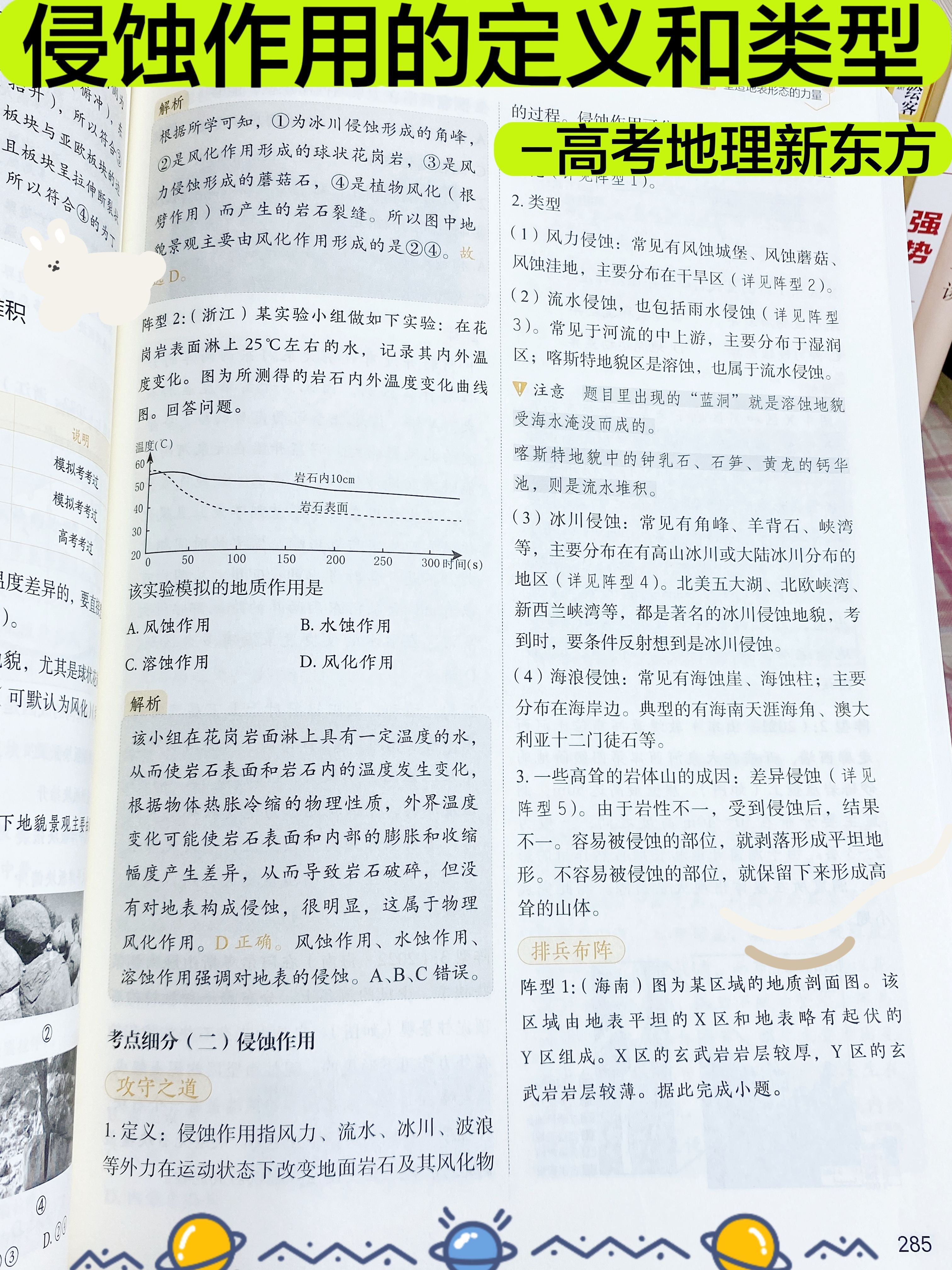

定义阐述:

侵蚀作用是指风力、流水、冰川、波浪等外部动力在活跃状态下对地面岩石及其风化产物进行改造的过程。这一过程可以分为物理剥蚀和化学溶蚀两大类。受到这些外部动力的侵蚀,地表形态会随之发生变化(具体形态变化请参考相关阵型1)。类型细分:

- 风力侵蚀:常见于干旱地区,形成了如风蚀城堡、风蚀蘑菇、风蚀洼地等地貌特征(具体形态请参考相关阵型2)。

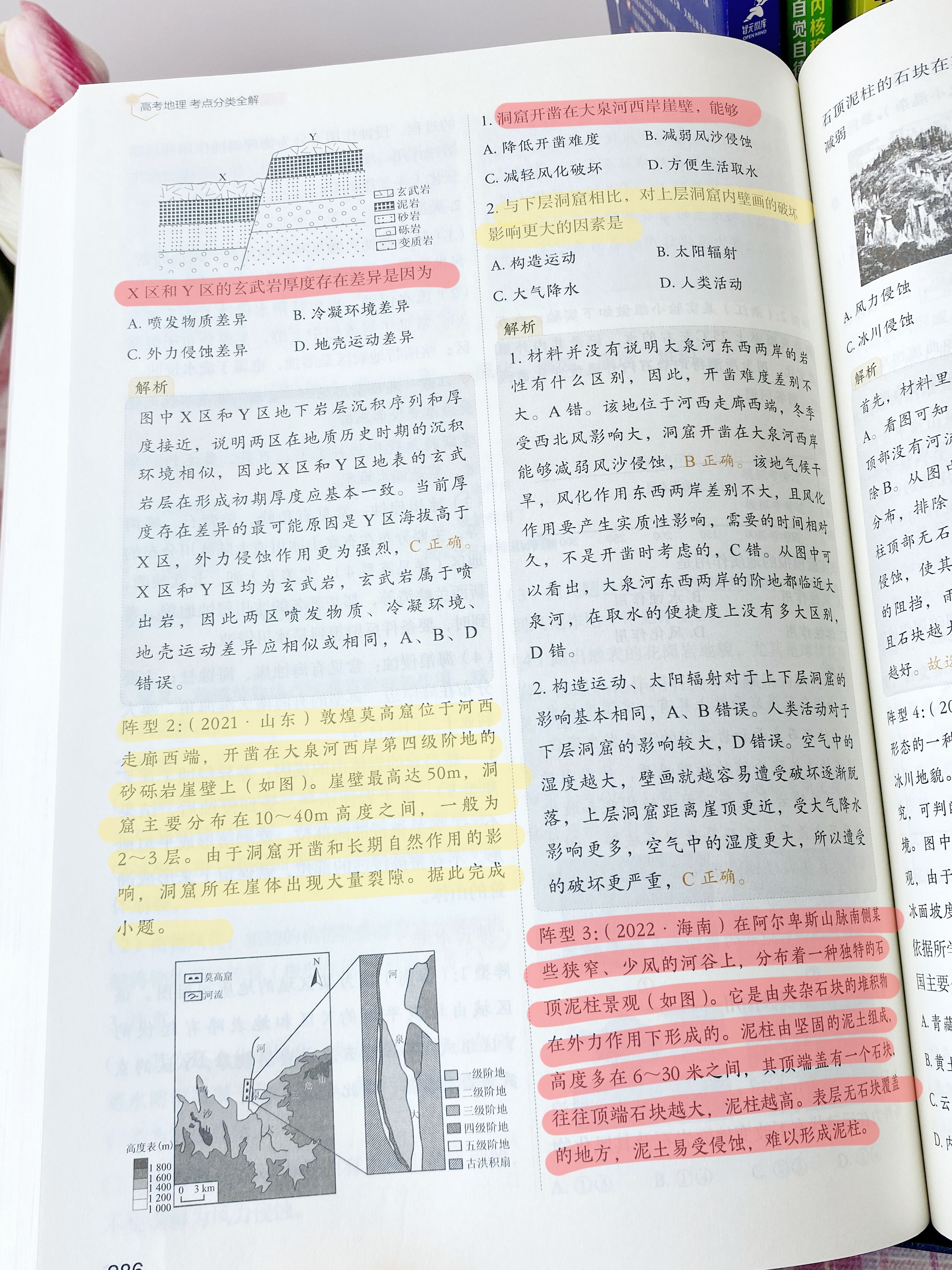

- 流水侵蚀(包括雨水侵蚀):主要出现在河流的中上游以及湿润区域。喀斯特地貌区的溶蚀现象也属于流水侵蚀的一种。流水侵蚀塑造了多样的地貌景观(具体形态请参考相关阵型3)。

- 冰川侵蚀:在高山冰川或大陆冰川分布的地区尤为显著,形成了角峰、羊背石、峡湾等地貌。北美五大湖、北欧峡湾、新西兰峡湾等都是冰川侵蚀作用的杰作。遇到这类地貌时,应迅速联想到冰川侵蚀(具体形态请参考相关阵型4)。

- 海浪侵蚀:主要作用于海岸边,形成了海蚀崖、海蚀柱等地貌。海南的天涯海角、澳大利亚的十二门徒石等都是海浪侵蚀的典型例证。

高耸岩体成因:

差异侵蚀是导致一些高耸岩体形成的关键因素(具体形态请参考相关阵型5)。由于岩石性质的不同,在受到侵蚀时,各部位的响应也不同。易于侵蚀的部位会逐渐剥落,形成平坦地形;而难以侵蚀的部位则得以保留,最终形成了高耸的山体。

评论

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

查看更多评论

添加红包