目录

零、AB测试中的Z检验流程(双尾检验)

✅场景

某购物网站要测试新结算页面是否提升转化率:

-

A组(旧页面):曝光 n1=1000,转化 x1=100 → 转化率 p^1=100/1000=0.10

-

B组(新页面):曝光 n2=1000,转化 x2=130 → 转化率 p^2=130/1000=0.13

问题:新页面是否显著提升转化率?提升范围是多少?

✅步骤 1:写出假设

-

原假设 H₀:p1 = p2(新旧页面无差异)

-

备择假设 H₁:p1 ≠ p2(新页面有差异)

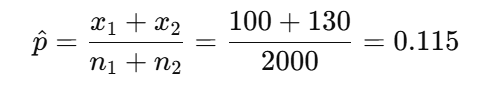

✅步骤 2:计算合并比例

在 H₀ 下假设总体比例相同,用合并比例估计:

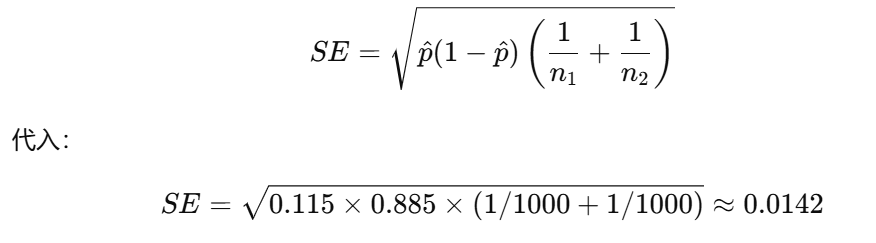

✅步骤 3:计算标准误(SE)

✅步骤 4:计算 Z 值(显著性公式)

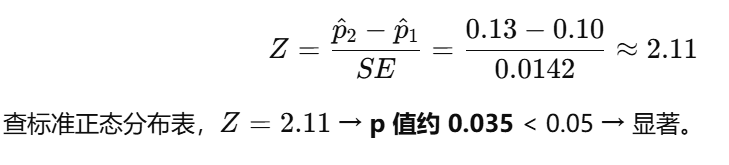

✅步骤 5:计算置信区间(非合并方差,更真实)

✅6:结论

-

统计上显著(p=0.035 < 0.05)→ 拒绝 H0,A 与 B 的转化率确实不同。

-

提升幅度大约 3%,真实提升范围在 0.25% ~ 5.75% 之间。

-

置信区间完全大于 0 → 可以认为新页面确实优于旧页面。

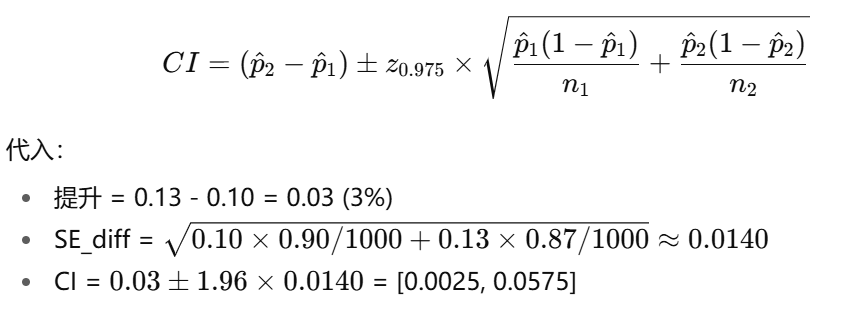

✅ 7:一句话总结

“本次 AB 实验 B 组的转化率比 A 组高 3%,

Z 检验显著(p=0.035),

95% 置信区间 [0.25%, 5.75%],

说明新页面大概率能带来正向提升,可以上线。”

一、T检验与Z检验

✅1.T检验与Z检验的含义

-

Z检验

-

基于正态分布(标准正态分布 Z ~ N(0,1))。

-

用来检验样本均值、样本比例与总体参数之间的差异是否显著。

-

前提是 总体方差已知 或 样本量足够大(通常 n ≥ 30,根据中心极限定理近似正态分布)。

-

-

T检验

-

基于 Student’s t 分布。

-

用来在 总体方差未知且样本量较小(n < 30) 的情况下,检验样本均值与总体均值、或两个样本均值之间的差异是否显著。

-

t分布相较于正态分布更加“厚尾”,对小样本的随机波动更敏感。

-

✅2.主要区别

| 特点 | Z检验 | T检验 |

|---|---|---|

| 样本量 | 大样本(一般 ≥ 30) | 小样本(一般 < 30) |

| 总体方差 | 已知 | 未知 |

| 分布 | 标准正态分布 | t分布,自由度 = n - 1 |

| 应用场景 | 总体参数已知或可近似已知 | 总体参数未知,依赖样本估计 |

| 稳健性 | 较依赖大样本和已知方差 | 对小样本友好 |

✅3.具体使用场景

-

Z检验适用场景

-

大样本均值检验(例如 n=100 的样本均值是否等于某个总体均值)。

-

总体方差已知的情况。

-

比例检验(例如市场调研中,5000人样本里 A 产品支持率与50%是否显著不同)。

-

-

T检验适用场景

-

样本量小,总体方差未知(比如从 15 个顾客中抽样测评满意度,判断是否显著高于某个标准值)。

-

两个小样本之间的均值比较(独立样本 t 检验、配对样本 t 检验)。

-

单样本 t 检验:样本均值 vs 理论均值。

-

✅ 4.一句话总结

已知总体方差 + 大样本 → Z检验

未知总体方差 + 小样本 → T检验

二、AB实验中的比率指标检验

✅1. 为什么比率指标用 Z 检验?

-

比率型指标(转化率 p = 成功次数 / 总样本数)本质上符合 二项分布。

-

当样本量足够大时,根据中心极限定理,二项分布可以近似为正态分布。

-

在这种情况下,我们可以用 Z检验 来对两个比例差异进行显著性检验。

比如:

-

A 组转化率 = 10% (n=5000)

-

B 组转化率 = 12% (n=5000)

-

就可以用 Z 检验来判断 12% 是否显著高于 10%。

✅2. 为什么不是 T 检验?

-

T 检验更多用于 均值检验,特别是样本量小、总体方差未知的情况。

-

而比率型指标的分布并不是连续的正态分布,而是离散的二项分布。只有在大样本下近似正态化,才能套用 Z 检验。

-

因此在 AB 实验里,通常不会用 T 检验来处理比率指标。

✅3. 实操注意事项

在 AB 实验中使用 Z 检验时,需要满足几个条件:

-

样本量足够大(经验上 n ≥ 30,实践中常常要求更大,比如 n ≥ 1000),确保二项分布近似正态分布。

-

正交分流:流量分配要独立随机,避免干扰。

-

护栏指标:比如保证分流后的样本量均衡,曝光量没有显著偏差。

-

双侧检验还是单侧检验:通常 AB 实验默认用双侧检验(更严谨),除非目标是验证是否“显著提升”。

✅ 4.一句话总结

在 AB 实验里,比率指标(转化率、留存率等)→ Z 检验;

而 均值类指标(平均停留时长、客单价等)→ T 检验(在总体方差未知时)。

✅ 5. 中心极限定理

(Central Limit Theorem, CLT)

定义:

当样本容量足够大时,不管原始总体分布是什么(哪怕是偏态分布、二项分布等),样本均值的分布都会趋近于一个正态分布.

经验规则:

当 n 足够大,并且 np ≥ 5 且 n(1-p) ≥ 5 时,二项分布就可以近似用正态分布。

在 AB 实验里,因为样本量往往是几千、几万,条件完全满足,所以用 Z 检验是合理的。

三、置信区间

(Confidence Interval, CI)

✅1. 含义

-

直观理解:置信区间是一段“范围”,告诉你 总体真实参数(比如真实转化率提升)大概率落在这个区间里。

-

它不是“95% 的概率参数在区间内”,而是:如果我们不断重复抽样做实验,95% 的实验会得到一个包含真实参数的区间。

-

举例:

-

我们估计 B 组转化率比 A 组高 2%。

-

95% CI = [0.8%, 3.2%]。

-

这表示我们有 95% 的信心认为,真实提升幅度介于 0.8% 和 3.2% 之间。

-

✅2. 在 AB 实验中的作用

补充显著性检验

-

p 值只能告诉我们“有没有差异”,但没告诉我们“差异有多大”。

-

置信区间能同时反映 方向(正/负)和 幅度(提升多少)。

判断结果的业务价值

-

比如:

-

提升 显著,但 CI = [0.1%, 0.5%],虽然显著,但提升幅度很小,可能业务意义不大。

-

提升 不显著,但 CI = [-0.2%, +1.8%],说明可能有小幅提升,需要更大样本再验证。

-

评估结果的稳定性与不确定性

-

CI 越窄 → 实验结果越稳定、结论越可靠。

-

CI 越宽 → 样本量不足,结果不确定性大。

辅助决策

-

如果 CI 整个区间都 高于 0,说明实验组 必然比对照组好。

-

如果 CI 跨过 0(比如 [-1%, 2%]),说明可能好可能差,不确定。

-

如果 CI 整个区间都低于 0,说明实验组比对照组差。

✅3. 举个实际例子

假设 AB 实验结果:

-

A 组转化率 = 10%

-

B 组转化率 = 12%

-

提升 = 2%

-

95% CI = [0.8%, 3.2%]

解读:

-

提升显著(p < 0.05,CI 不包含 0)。

-

我们有 95% 的信心认为,B 组比 A 组 至少提升 0.8%,最多提升 3.2%。

-

如果业务期望的最低提升是 0.5%,那么这个实验结果有价值。

✅ 4.一句话总结

置信区间是在 AB 实验里比 “显著/不显著” 更有价值的指标,它告诉我们 真实效果可能的范围,帮助判断结果是否 既显著又有业务意义。

四、单尾检验及双尾检验

✅1. 含义

-

双尾检验 ( Two - tailed Test )

-

检验假设:差异是否 存在(可能更大或更小)。

-

原假设 H0:μ = μ0

-

备择假设 H1:μ ≠ μ0

-

拒绝域在分布的 两端(左右两边)。

-

常用阈值 α = 0.05 → 左右各分配 0.025。

-

-

单尾检验 (One-tailed Test)

-

检验假设:差异是否 在某一个方向上(只关注大于或小于)。

-

原假设 H0:μ = μ0

-

备择假设 H1: μ > μ0 或 H1:μ < μ0

-

拒绝域只在 一端。

-

α = 0.05 全部分配在一边。

-

✅2. 区别

| 特点 | 双尾检验 | 单尾检验 |

|---|---|---|

| 假设形式 | H1:μ ≠ μ0 | H1: μ > μ0 或 H1:μ < μ0 |

| 检验目标 | 检验差异是否存在(方向不限) | 检验差异是否朝特定方向发展 |

| 拒绝域 | 分布两端,各占 α/2 | 分布一端,占 α |

| 灵敏度 | 更保守,不容易拒绝 H0 | 更灵敏,容易在指定方向上显著 |

| 应用场景 | 探索性实验、学术研究 | 验证性实验、方向已知的业务假设 |

✅3. 举例

(1) 双尾检验

-

问题:某药物对血压的影响。

-

假设原均值 = 120 mmHg。

-

研究者想知道“药物是否会改变血压”,不管升高还是降低。

-

检验:H0: μ = 120,H1: μ ≠ 120。

-

→ 用 双尾检验。

(2) 单尾检验

-

问题:AB实验测试新页面是否提高转化率。

-

假设对照组转化率 = 10%。

-

团队只关心“新页面是否更好”,不关心“是否更差”。

-

检验:H0 : pnew=0.10,H1 : pnew>0.10。

-

→ 用 单尾检验。

✅4. 应用场景总结

在 AB 实验中,如果我们只关心某个功能是否提升转化率,可以使用 单尾检验,因为功效更高、样本量要求更低;

但如果实验目标是探索性的,或平台为了保证科学性和避免滥用,通常默认使用 双尾检验,然后结合方向来解读。

因此,实际业务里一般 默认双尾,更严谨;若事先设定只关心提升,则用单尾。

-

双尾检验

-

学术研究 → 需要中立性,既关心增加也关心减少。

-

探索性实验 → 不确定结果方向。

-

-

单尾检验

-

业务实验 → 已有明确方向(比如“新功能不会比旧的差,只关心能否更好”)。

-

医疗试验 → 新药只能更安全/更有效,否则直接淘汰。

-

✅5. 一句话总结

双尾检验 → 看有没有差异(保守,学术/探索用)。

单尾检验 → 看差异是否朝预期方向发展(效率高,业务/验证用)。

五、MDE

(Minimum Detectable Effect,最小可检测效应)

🔍 1. 什么是 MDE?

-

定义:MDE 是在给定的统计假设检验条件下(显著性水平 α、检验功效 1-β:在真实存在差异时,实验能正确拒绝原假设的概率。),实验能够检测到的最小差异(效应大小)。

-

通俗理解:

-

就像你拿着一个放大镜(AB实验),MDE 表示“这个放大镜最小能看见的差异”。

-

如果真实差异比 MDE 大 → 实验有较大概率发现。

-

如果真实差异比 MDE 小 → 实验可能看不出来(统计上不显著)。

-

🧮 2. 数学表达

假设我们比较两组比例(如转化率),则 MDE 通常表示为一个百分比提升:

MDE=最小可检测差异=Δp

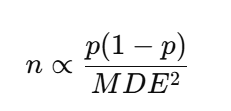

与 样本量 n 的关系:

(忽略常数项 α 和 β 的影响)

含义:

1.样本量越大 → MDE 越小(能检测到更微小的差异)。

2.样本量越小 → MDE 越大(只能检测到很大的差异)。

⚖️ 3. 影响 MDE 的因素

1.样本量 (n)

n ↑ → MDE ↓

大样本能避免噪声干扰,检测到更小的效果

2.基准转化率 (p)

MDE 与 p(1−p)成正比。

p=0.5 时方差最大 → MDE 较大;p 越接近 0 或 1 → MDE 较小。

3.显著性水平 (α)

α 越严格(比如 0.01 而不是 0.05) → MDE ↑

4.检验功效 (1-β, Power)

功效越高(90% vs 80%) → MDE ↑

📊 4. 举例

例子回顾:

-

A组:转化率 10% (p1=0.10,n1=1000)

-

B组:转化率 13% (p2=0.13,n2=1000)

-

已知结果差异 = 3 个百分点

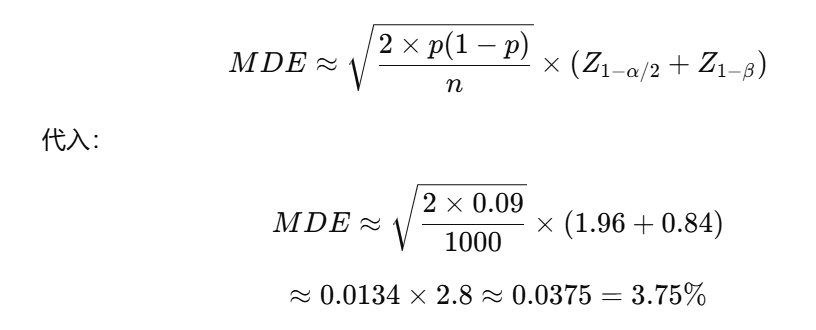

MDE 计算逻辑:

-

在实验设计阶段,我们会反过来:已知 样本量 n=1000/组,基准率 10%,问:

“在 α=0.05, Power=0.8 下,最小能检测的差异是多少?”

步骤:

1.确定 α=0.05 → 临界值 Zα/2 = 1.96

2.确定功效 0.8 → β=0.2 → Zβ = 0.84

3.基准方差 ≈ p(1-p) = 0.1×0.9 = 0.09

4.带入近似公式

🚀 5. 在 AB 实验中的作用

-

实验设计前:

-

决定所需样本量。

-

如果业务只关心 ≥5% 的提升,就不用设计到能检测 1% 提升(节省样本)。

-

-

实验解读时:

-

如果实验没显著,可能是差异小于 MDE,不代表没有差异,而是“检测不出来”。

-

-

资源分配:

-

MDE 设定得太小 → 样本需求过大,实验跑不动。

-

MDE 设定得太大 → 小幅收益可能被忽略,错失优化机会。

-

⚠️ 6. 如何直观理解“ MDE 越小 → 样本需求指数级增加”

-

大差异好比“大象”:

-

如果实验组转化率从 10% 跳到 15%,提升非常明显。

-

即使样本量不多,也能一眼看出来“B 组比 A 组好”。

-

就像在操场上找一头大象,几个人也能发现。

-

-

小差异好比“蚂蚁”:

-

如果实验组从 10% 提升到 10.3%,提升非常细微。

-

很容易被日常波动“淹没”。

-

就像操场上找一只蚂蚁,你需要成千上万的人去一起观察,才能保证能找到。

-

-

指数级原因:

-

差异减半(比如 2% → 1%),随机噪声的比例影响更大。

-

要把这种噪声压下去,就必须多采集几倍数据(常常是 4 倍)。

-

所以你要检测的提升越“小”,需要的样本数就像雪球一样迅速变大。

-

六、显著性水平 α、Z 值、p 值

✅1. 概念区分

-

显著性水平 α

-

是 事先人为设定的阈值,常取 0.05。

-

含义:在“原假设 H₀ 成立”的情况下,我允许犯 I 类错误(错杀无罪)的最大概率。

-

人话:我愿意冒 5% 的风险,把其实没效果的功能错当有效上线。

-

比如 α=0.05,就是“有 ≤5% 的概率在 H₀ 为真时仍然拒绝它”。

-

-

Z 值

-

是根据样本统计量(比如两组 CTR 的差异 Δ)和其标准误 SE 计算出来的标准化统计量:

Z=观察到的差异标准误Z = \frac{\text{观察到的差异}}{\text{标准误}}Z=标准误观察到的差异 -

它反映了“观察结果距离 H₀ 假设下期望值有多少个标准差”。

-

-

p 值

-

是在 H₀ 为真时,观察到 当前或更极端结果 的概率。

-

人话:如果世界上真的没有效果(H₀ 成立),我随机碰巧看到这么大(甚至更大)效果的概率是多少。

-

具体计算:先把 Z 值算出来,再用标准正态分布表查到对应的尾部概率。

-

双尾检验:p 值 = 2 × P(Z ≥ |Z_obs|)

-

单尾检验:p 值 = P(Z ≥ Z_obs)

-

-

✅2. 它们之间的逻辑

-

我先设定 α(比如 0.05)。

-

收集数据,算出 Z 值。

-

根据 Z 值查正态分布表,得到 p 值。

-

如果 p 值 < α → 拒绝 H₀,认为结果显著。

如果 p 值 ≥ α → 保留 H₀,认为证据不足。

换句话说:

-

α 是门槛(考核标准)。

-

p 值是结果(我考了多少分)。

-

Z 值是中间产物(通过它换算出 p 值)。

✅3. 举个例子(CTR 10% → 13%)

-

n₀ = n₁ = 1,800,p₀=0.10,p₁=0.13。

-

差异 Δ=0.03,SE≈0.0101 → Z ≈ 2.97。

-

查标准正态表:P(Z≥2.97) ≈ 0.0015。双尾 → p ≈ 0.003。

-

因为 p=0.003 < α=0.05 → 结果显著,可以拒绝 H₀。

所以:

α 不是算出来的,而是先定好的阈值;

Z 值用样本算出;

p 值是由 Z 值查分布表得到,再与 α 对比。

七、一类错误 VS 二类错误

✅1.定义

-

一类错误(α):H₀ 为真的情况下,我们却 拒绝了 H₀ 的概率

-

二类错误(β):H₁ 为真 的情况下,我们却 没有拒绝 H₀的概率

✅2.对比一下

-

一类错误(α,假阳性):没差异 → 错判成有差异(“冤枉好人”)。

-

二类错误(β,假阴性):有差异 → 没发现差异(“放走坏人”)。

✅3.生活类比

-

医院体检

-

你真的有病(H₁ 为真),

-

但检查结果说你没病(没拒绝 H₀)。

-

结果:漏诊,这就是二类错误。

-

-

法庭判案

-

被告真的有罪(H₁ 为真),

-

但法官判他无罪(没拒绝 H₀)。

-

结果:罪犯被放走,这就是二类错误。

-

✅4.在 A/B 实验中的含义

-

新功能确实提升了转化率(H₁ 为真),

-

但因为样本量不够、波动大,统计检验没通过显著性阈值 → “不显著”。

-

结果我们认为新功能没用,错过了一个好策略。

👉 所以 β 常常和 样本量、检验功效 (Power = 1 - β) 挂钩。

✅5.总结

-

一类错误 α:冤枉好人(把没差当有差)

-

二类错误 β:放走坏人(把有差当没差)

-

Power (检验功效) = 1 - β = 我们发现真实差异的能力

339

339

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?