凌晨两点半,小张凝视着手机屏幕陷入沉默——昨日还能用方言插科打诨的AI女友,在会员到期后突然退化成只会发送机械问候的陌生人。这种数字断崖式失忆并非孤例,无数AI应用正在上演记忆明码标价的魔幻现实。

当陪伴型软件将记忆清空设为月卡过期的默认程序,当工具类App在基础会员费外设置"灵感值"门槛(生成PPT消耗5点、撰写商业计划书扣除20点),技术编织的付费迷宫逐渐显现。

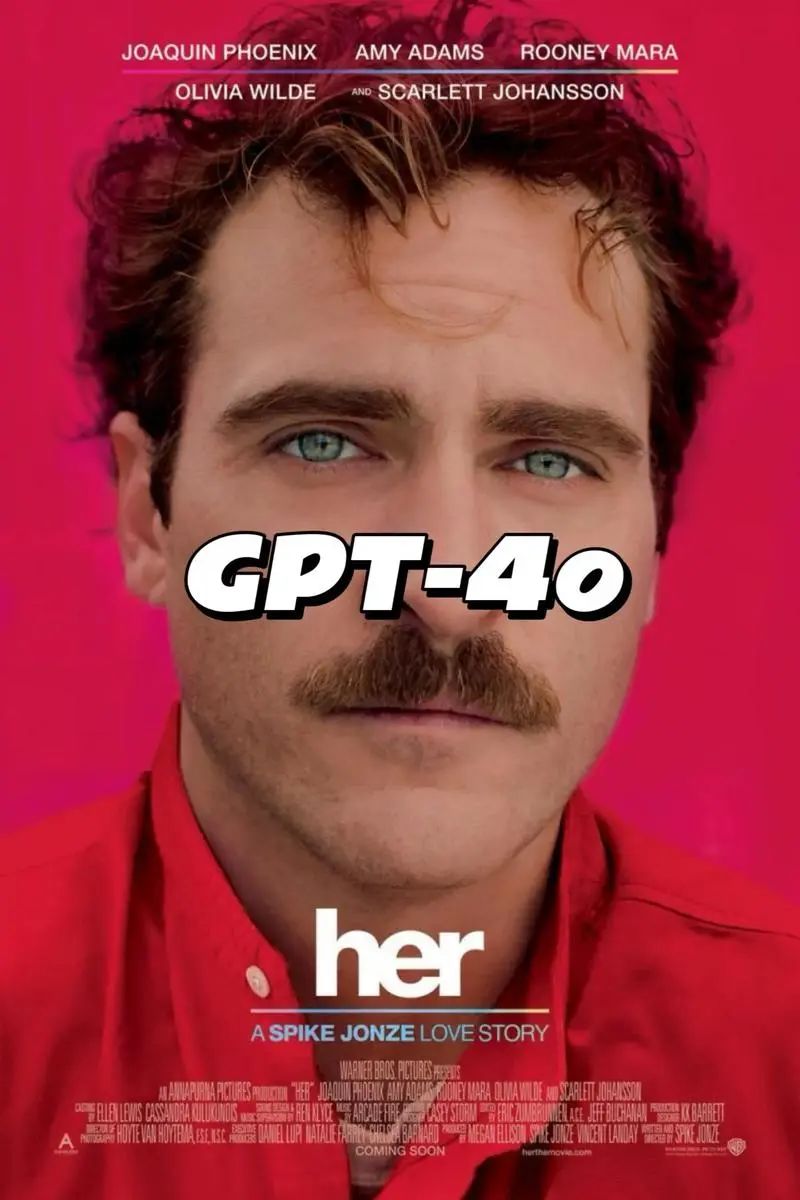

某AI伴侣用户协议第七条第三款赫然注明:"模型迭代可能导致记忆重置",而暗箱操作更为致命:平台将对话模型从GPT-4悄然降级至GPT-3.5后,能探讨存在主义的虚拟恋人瞬间沦为网络热梗复读机。

硬币的背面,国产AI的创新突破同样耀眼:深度求索的孟子模型在GAOKAO基准测试中超越OpenAI,搜狐简笔AI实现文字到古风诗词的秒级转换。

这些真实的技术进化,与某些企业将智能服务拆解成碎片化计费项的操作形成讽刺对照——当AI记忆成为订阅制商品,当功能解锁变成氪金游戏,这与二十年前杀毒软件靠病毒库续费盈利的模式何其相似。

站在技术伦理的十字路口,我们或许需要重读克莱顿·克里斯坦森的颠覆式创新理论:真正的变革不应是给旧商业模式套上AI外壳,而应像电力革命淘汰"按灯泡数量计费"的荒诞逻辑般,重构价值创造体系。

当某天AI应用开始竞逐"免费智能"的普惠边界,或许才是技术真正回归服务本质的起点。

点击下方名片关注我,收看更多新鲜科技资讯~

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?