化学蛋白组学(Chemical Proteomics)与基因编辑(Gene Editing)从技术原理到应用领域都不尽相同,但它们在生物医药领域中各有其不可替代的价值。

以下是一些关键视角,说明为什么可以将化学蛋白组学视为与基因编辑同等重要的“核心技术”之一,尤其是在小分子药物研发中。

化学蛋白组学为何重要?

从“靶标发现”到“作用机制解析”

化学蛋白组学常用于发现和鉴定与特定化合物(潜在药物)相互作用的蛋白靶标。通过化学探针(例如“活性探针”或“化学探针图谱”),研究者可以“拉下(pull-down)”与药物相互作用的蛋白,并采用蛋白质组学手段鉴定这些靶蛋白。

对于小分子化合物而言,其生物学效应往往是通过与蛋白质结合并调控其功能来实现的。化学蛋白组学能为研究人员提供直接的证据链——“化合物-蛋白质-功能”的关联。相比传统生化筛选,这种方法能更系统、更高通量地解析候选药物的多靶点或靶点偏好以及离靶效应。

加速早期药物筛选

传统的小分子药物筛选通常依赖高通量筛选(HTS)和后续功能/酶活检测,但常常只针对已知靶点;一旦要挖掘新的靶标,就需要非常繁琐的研究过程。

化学蛋白组学不仅能用于假设驱动型研究,还适合假设无关型(hypothesis-free) 研究,帮助找出小分子可能结合或调控的新靶标,为“first-in-class”药物研发提供更多可能性。

改善成药性与安全性

在药物研发的后期,了解小分子的离靶作用(off-target effects)对于降低不良反应至关重要。化学蛋白组学能够系统性地鉴定小分子潜在的离靶蛋白,帮助药物优化其专一性并提升安全窗口(therapeutic window)。

对小分子与蛋白质结构的结合位点以及与其他蛋白复合物的相互作用深度分析,可大幅提高候选分子的可成药性预测能力。

化学蛋白组学 vs 基因编辑

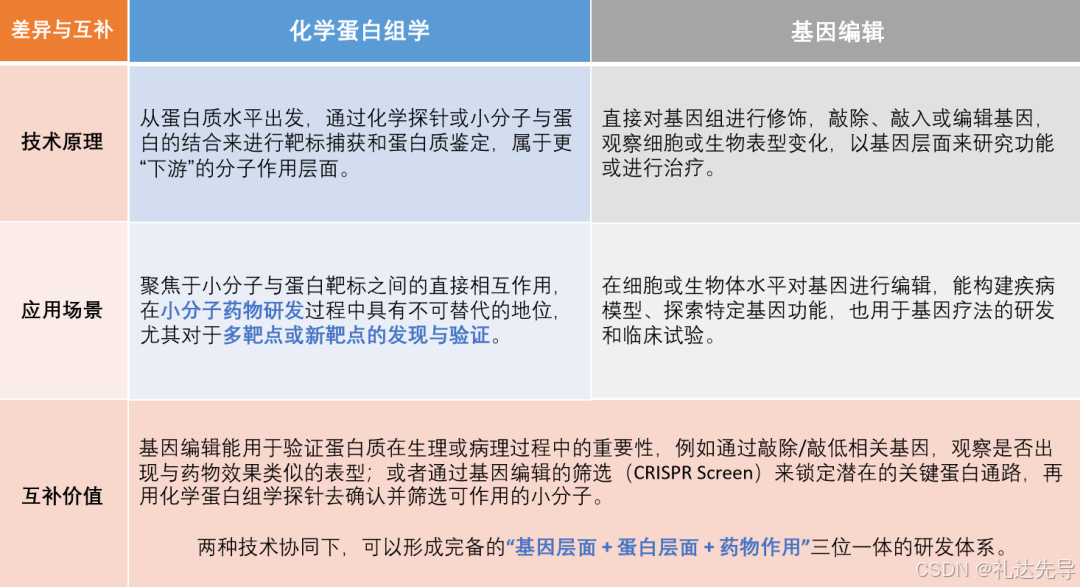

基因编辑与化学蛋白组学作为现代生命科学研究中的两种重要技术,虽在技术原理和应用场景上存在显著差异,但它们之间也具有独特的互补价值。

化学蛋白组学的战略位置

新药研发趋势

生物药(单抗、双抗、细胞治疗等)蓬勃发展,但小分子药物在复杂疾病(如中枢神经系统疾病、代谢疾病等)以及口服制剂、化学合成可控性等方面仍然占据巨大的市场和研究优势。

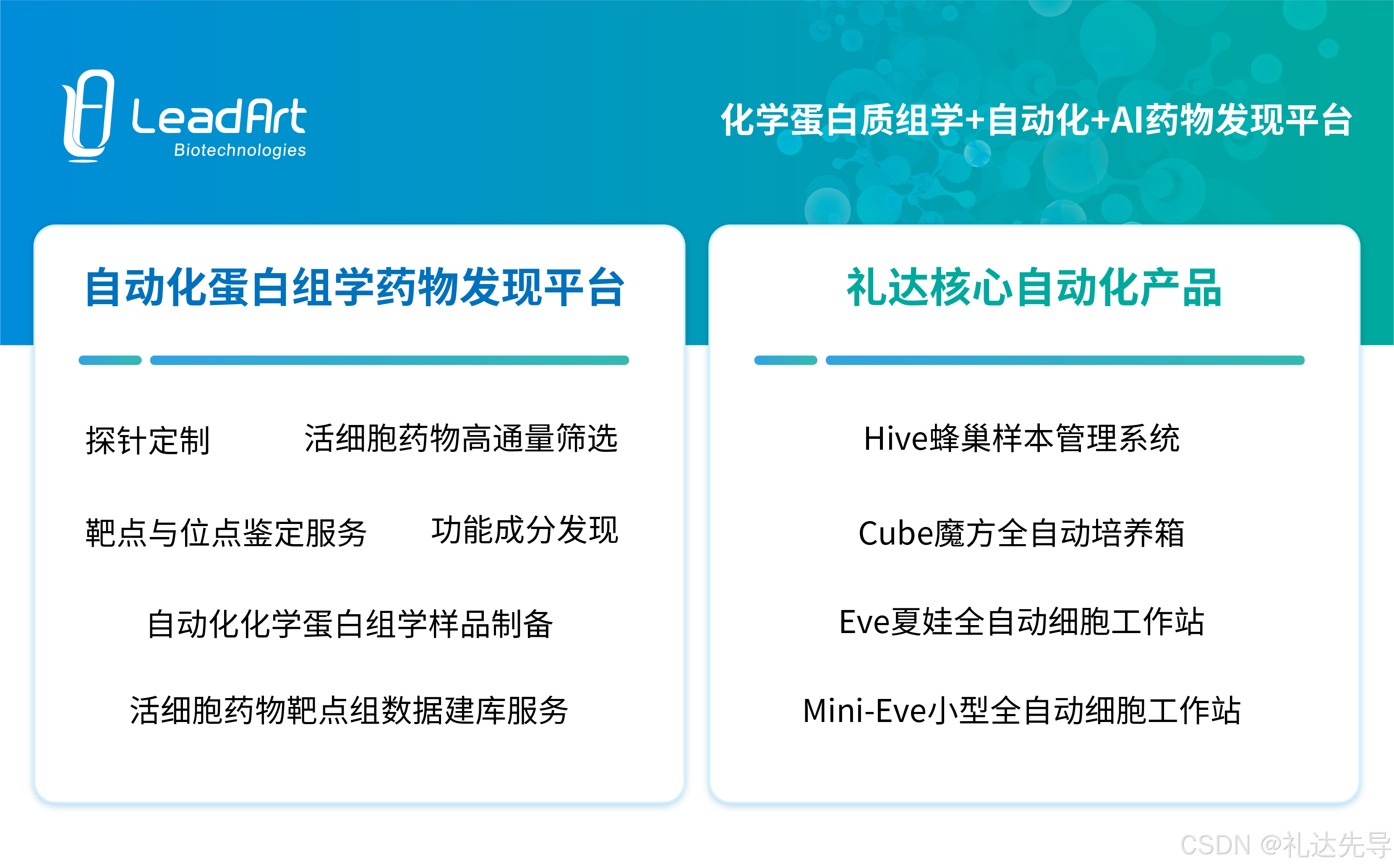

伴随蛋白质组学、单细胞组学、转录组学等多组学技术的成熟,配合AI辅助药物设计(AI for drug discovery),化学蛋白组学能大幅提升小分子研发的效率和靶点多样性。

技术前沿与挑战

在活细胞/活体环境下进行蛋白质捕获与成像,逐步成为一个前沿方向(如活细胞化学探针)。但也需要克服“化学探针的设计与特异性”“多靶点数据分析与注释”等难题。

这些前沿研究和挑战正好展现了化学蛋白组学对于小分子药物研究乃至更广泛生命科学研究的“技术引擎”作用。

与基因编辑并驾齐驱

基因编辑在“基因治疗”和“功能基因组学”领域具有颠覆性意义;化学蛋白组学在“靶点发现、作用机理阐明和小分子药物研发”中也具有类似的核心地位。

由于药物开发是一个多学科交叉的复杂过程,基因编辑和化学蛋白组学分别从遗传层面与蛋白与配体互作层面实现技术创新,相互补充,同样重要。

化学蛋白组学是未来新药研发体系中,除基因编辑等热门技术外的“重要支柱”之一。随着小分子药物领域与多组学技术的深度融合,化学蛋白组学的价值将愈加凸显,既能帮助研究者捕捉更多潜在靶点,也可提高后续药物的安全性与选择性。

欢迎留言提问~

2679

2679

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?