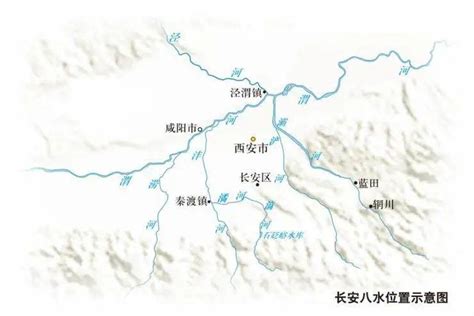

“八水绕长安”是指环绕古都长安(今西安)的八条河流,这八条河流分别是渭河、泾河、沣河、涝河、潏河、滈河、浐河和灞河。这些河流不仅为长安提供了丰富的水资源,还构成了一幅美丽的自然景观,是长安地区的重要地理特征。

在历史上,这些河流对于长安地区的农业灌溉、交通运输和城市供水都起到了至关重要的作用。其中,渭河是黄河的最大支流,泾河是渭河的最大支流,它们在西安城北汇合,形成了著名的“泾渭分明”景观。沣河、涝河、潏河、滈河、浐河和灞河则分别从不同方向环绕着长安城,为城市提供了丰富的水资源和美丽的自然风光。

“八水绕长安”的景象在古代文人的诗词中也多有描绘,如唐代诗人白居易在《新乐府昆明春》中写道:“诏开八水注恩波,千介万鳞同日活。”,展现了八水绕长安的壮丽景色。

此外,长安作为古都,与水有关的成语和典故也非常丰富,比如“泾渭分明”就是形容界限清楚,源自泾河和渭河交汇处一清一浊的自然现象。

总的来说,“八水绕长安”不仅是长安地区的重要地理特征,也是中国历史文化的重要组成部分,见证了长安作为古都的繁荣与发展。

- 渭河 - Wèi Hé

- 泾河 - Jīng Hé

- 沣河 - Fēng Hé

- 涝河 - Lào Hé

- 潏河 - Yuè Hé

- 滈河 - Hào Hé

- 浐河 - Chǎn Hé

- 灞河 - Bà Hé

“八水绕长安”是指环绕古都长安(今西安)的八条河流,这八条河流分别是渭河、泾河、沣河、涝河、潏河、滈河、浐河和灞河。这些河流均属于黄河水系,它们在西安城四周穿流,形成了壮丽的自然景观,并对长安地区的农业灌溉、交通运输和城市供水起到了至关重要的作用。

这一成语最早出自西汉文学家司马相如的《上林赋》,其中描述了汉代上林苑的巨丽之美,展现了八水分流、相背而异态的景象。这些河流不仅为长安提供了丰富的水资源,还构成了美丽的自然景观,是长安地区的重要地理特征。

在历史上,“八水绕长安”的景象在古代文人的诗词中也多有描绘,如唐代诗人白居易在《新乐府昆明春》中写道:“诏开八水注恩波,千介万鳞同日活”,展现了八水绕长安的壮丽景色。此外,“八水绕长安”也成为了西安城市形象的一个重要标志。

然而,随着时间的推移,由于气候变化和人为因素的影响,这些河流的水量减少,甚至局部时段出现断流现象。近年来,西安市持续推进河湖治理,特别是通过“三河一山工程”和绿道建设等措施,努力恢复“八水绕长安”的古之盛景。

八水绕长安的历史变迁和现代保护措施有哪些?

“八水绕长安”是西安这座古城的重要地理特征,历史上,八条河流环绕着长安城,形成了独特的水系景观。然而,由于气候变化、城市快速发展、水资源过度利用和管理不当等问题,“八水绕长安”的古典美景基本消失,水环境恶化已经成为限制这座城市持续发展的最大问题。

历史变迁

-

古代水系:早在秦汉时期,西安地区就修建了昆明池、太液池等城市景观湿地生态系统,这些湿地生态系统逐步打破了独立存在于城市区域内的城市绿地系统的边界,加强了与城市其他功能区物质空间之间的互融进程。

-

汉长安城的水系:汉长安城周边的水系变化显著,其中皂河(泬水)是关中八水中距汉长安城最近的河流,其河道是水源入汉长安城、建章宫、城南漕渠的必经之道。

现代保护措施

-

生态修复工程:近年来,通过实施“八水绕长安”生态水系修复工程、最严格水资源管理制度、水生态文明城市建设试点等措施,大西安地区的水域面积减少得到有效遏制,对保护水环境、修复水生态起到了积极的推动作用。

-

重大投资项目:“八水润西安”工程是一个耗资高达15.8亿美元的重大投资项目,包括修建28个湖池,其中一些湖池将模仿古代艺术作品,建成盛唐时代风貌的主题公园。该项目基于整体规划,利用各种可利用水资源(自然降水、市内溪流、再生水等),结合城市环境营造构建一个拟自然水循环体系,提供安全可靠的环境用水,并为市民提供休闲娱乐的诱人景致。

-

系统治水:陕西省第十三次党代会报告提出要推进系统治水,加强关中水系构建和黄河西岸生态整治,以河长制、湖长制为抓手推进渭河等水系综合整治,加快昆明池、渼陂湖等湖泊恢复,生态恢复“八水绕长安”盛景,系统构建江河湖库联通互济的有机水系。

-

湿地保护规划:西安市自然资源和规划局编制了湿地保护总体规划,通过分析潜在生态安全隐患,因地制宜、分类施策,保护生物栖息地,改善湿地生态环境,对维护区域生物多样性和生态平衡具有重要意义。

-

全域治水综合整治工程:蓝田县境内的浐河和库峪河等支流将进行治理,重点包括新建加固堤防、建设护堤林等工程,旨在打造西安城市水系网络体系、防洪安全体系、水生态修复体系和水资源保障体系。

渭河、泾河、沣河、涝河、潏河、滈河、浐河和灞河的具体地理位置和流域特征是什么?

渭河、泾河、沣河、涝河、潏河、滈河、浐河和灞河是陕西省内重要的河流,它们的地理位置和流域特征如下:

-

渭河:

- 地理位置:渭河发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,自西向东流经甘肃省、宁夏回族自治区和陕西省,最终在陕西省潼关县注入黄河。

- 流域特征:渭河流域总面积为13.48万平方公里,其中陕西占49.8%。渭河干流全长818公里,上游河道狭窄,水流湍急;中游河道较宽,多沙洲;下游河道泥沙淤积。渭河流域属大陆性季风气候,年均降雨量为572毫米,自西向东呈递减趋势。

-

泾河:

- 地理位置:泾河横跨陕甘宁三省(区),是渭河流域最大的支流,发源于宁夏回族自治区。

- 流域特征:泾河流域面积达4.54万平方公里,占渭河流域总面积的33.7%。泾河水位陡涨陡落,主要靠夏季降水补给,降水集中在汛期7月至10月,占全年总降水量的近70%。

-

沣河:

- 地理位置:沣河位于陕西省西安市附近,属于渭河南岸支流。

- 流域特征:沣河流域面积较小,主要流经西安市周边地区,流域内植被茂密,水源涵养良好。

-

涝河:

- 地理位置:涝河位于陕西省西安市附近,属于渭河南岸支流。

- 流域特征:涝河流域面积较小,主要流经西安市周边地区,流域内植被茂密,水源涵养良好。

-

潏河:

- 地理位置:潏河位于陕西省西安市附近,属于渭河南岸支流。

- 流域特征:潏河流域面积较小,主要流经西安市周边地区,流域内植被茂密,水源涵养良好。

-

滈河:

- 地理位置:滈河位于陕西省西安市附近,属于渭河南岸支流。

- 流域特征:滈河流域面积较小,主要流经西安市周边地区,流域内植被茂密,水源涵养良好。

-

浐河:

- 地理位置:浐河是灞河的主要支流之一,位于陕西省西安市东南部。

- 流域特征:浐河流域面积较大,占灞河流域面积的41.6%,主要流经西安市周边地区,流域内植被茂密,水源涵养良好。

-

灞河:

- 地理位置:灞河发源于秦岭北麓蓝田县箭峪岭,向南流经灞塬,在蓝田县有辋峪河汇入,在未央区谭家堡有浐河汇入,最终在灞桥区三郎村汇入渭河。

- 流域特征:灞河流域面积2581平方公里,全长104.1公里。上游为秦岭深山区,植被茂密;下游为关中平原的西安市区。灞河年平均径流量9.47亿立方米,汛期径流量占全年总量的42.7%。

司马相如《上林赋》中对八水绕长安的描述具体内容是什么?

司马相如在《上林赋》中对“八水绕长安”的描述具体如下:

“终始灞浐,出入泾渭;酆镐潦潏,纡馀委蛇,经营乎其内。荡荡乎八川分流,相背而异态。”。

这段文字描绘了八条河流环绕长安城的壮丽景象。具体来说,这八条河流分别是:泾水、渭水、浐水、灞水、沣水、滈水、涝水和潏水。这些河流如同八条巨龙,蜿蜒盘旋在长安周围,守护着这片古老的土地。

司马相如通过生动的笔触,将这些河流的特点描绘得栩栩如生,展现了它们在关中平原上的分布和流动情况。例如,“终始灞浐,出入泾渭”指的是灞河和浐河从东向西流经长安,而“酆镐潦潏”则描述了沣河、滈河、涝河和潏河的蜿蜒曲折。

白居易《新乐府昆明春》中提到的“八水注恩波”具体指什么,有何象征意义?

在白居易的《新乐府·昆明春》中,“八水注恩波”具体指的是唐代皇帝下诏开凿八条水渠,将水引入昆明池,以恢复昆明池的水量和生态。这一举措使得昆明池的水变得清澈,鱼类得以繁衍生息,从而改善了当地的生态环境。

“八水注恩波”象征着皇恩浩荡,体现了皇帝对百姓的关怀和恩泽。通过这一行动,不仅恢复了昆明池的自然景观,还为当地居民提供了丰富的渔业资源,改善了他们的生活条件。这反映了唐代政府在治理国家时注重民生、关注生态环境的理念。

此外,诗中提到“千介万鳞同日活”,形象地描绘了鱼类因水渠注水而得以复苏的场景,进一步突显了皇恩对万物生长的促进作用。

西安市“三河一山工程”和绿道建设的具体内容及其对恢复八水绕长安景象的影响是什么?

西安市“三河一山工程”和绿道建设的具体内容及其对恢复八水绕长安景象的影响如下:

具体内容

-

“三河一山”绿道建设:

- 绿道网络:由渭河、沣河、浐灞河和秦岭共同组成的绿道网络,全长205公里,串联了103个生态节点和42个人文历史遗址。

- 功能定位:这条绿道不仅是一个骑行、步行、观光、休闲的多功能廊道,还是一条展示西安山水资源的绿色生态廊道,提升市民生活品质的历史文化廊道。

- 建设目标:完善城市功能、改善环境质量、维护生态安全,打造一条多彩自然的生态廊道和体验古都山水文化的遗产廊道。

-

河湖生态修复工程:

- 渭河西安段水生态修复工程:续建渭河滩区综合治理工程,扩大水面,实现河道主槽与滩地水体联通,建设配套水生态设施。

- 浐灞生态区灞河城市段提升工程:包括低坝建设、生态护坡改造及堤升工程等。

- 沣东新城沣河水生态修复工程:实施低坝建设、生态化修复河道滩区等。

- 其他河流的生态修复工程:如潏河、滈河、涝河、新河、黑河等河流的生态修复工程,涉及低坝建设、生态护坡改造及堤升工程等。

对恢复八水绕长安景象的影响

-

生态环境改善:

- 通过“三河一山”绿道建设和河湖生态修复工程,西安市新增了大量生态水面和湿地,如新增生态水面0.56万亩,生态化修复河道滩区0.53万亩。这些措施显著提升了水生态环境质量,为恢复八水绕长安景象奠定了基础。

-

历史文化的传承与展示:

- 绿道网络不仅串联了多个生态节点和人文历史遗址,还规划建设了109个休憩驿站,为市民提供了一条望得见山、看得见水、记得住乡愁的绿色生态长廊。这有助于传承和展示西安丰富的历史文化,增强市民对古都文化的认同感。

-

城市功能完善与环境质量提升:

- “三河一山”绿道建设工程通过完善城市功能、改善环境质量、维护生态安全,进一步提升了城市的整体环境质量。例如,通过护堤林带工程,重点实施灞河、浐河等河流的护堤林建设,稳固防护林系统,提升沿岸森林质量和景观效果。

9930

9930

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?