作者|夏虫(题图:自摄“在途”)

“ 12月份,马上24年就要阳历意义上的结束了,10月31号的时候说,坚持写9年了,想要做一些事,一起思考一起共创。这都已经12月了,我只是想趁这个机会,告诉大家这个事我在坚持着,也想从头聊聊,这个事的初衷,当然后续这个主题的文章都不发散,就围绕《广告智能化演进之路》这个话题。”

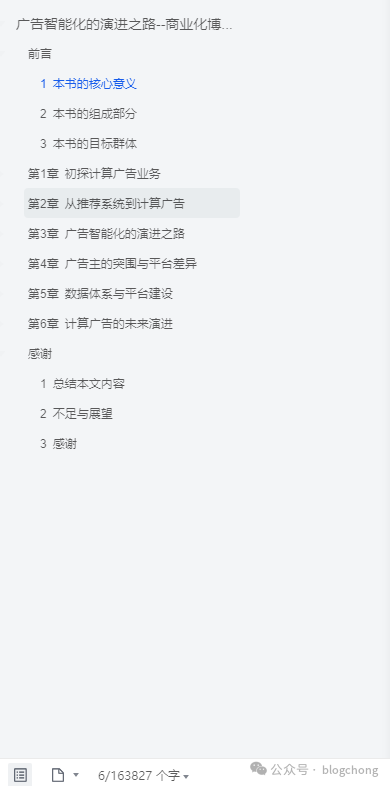

我打算将这本书命名为《广告智能化演进之路》,其实他还有一个副名“商业化博弈的本质与数据算法的价值”。

名字就这样了,所以,想要跟大家聊一聊为什么要写这本书。

前文:《公众号坚持写了9年了,这个深夜,我想跟你们聊聊,想要跟你们一起共创》。

01

—

技术基本盘与王喆《深度学习推荐》

笔者从业十几年,做过搜索,也做过推荐,至于商业化广告,实打实的做了四年,也经历过大几千万那种日流水以及日均十几二十亿分发量的场景。

技术出身,打算输出的东西自然不能出技术其“右”,技术还是我的基本盘。

但是,我们一聊商业智能化,或者流量分发,自然而然就会想到搜广推。如果搜广推算是相互之间高度可借鉴,那么推荐和广告就是“一家人”了。

回到最底层最重要的算法本身,推荐本身经历了这么多年大风大浪沉淀的东西其实已经够用了。更何况,如果要聊深度神经网络,并且往这个方向深度里死命钻,王喆大佬的《深度学习推荐系统》是一本“神书”。

对于优秀的东西,笔者老夏从来不避讳去推荐给读者朋友们。包括我自己,在2020年第一版出来的时候,我就购入了,并且在看完之后也向自己的团队伙伴,以及周边不少朋友推荐过。

而我自己,没有王喆大佬的联系,但算神交,知乎专栏上互关了(我的专栏“数据虫巢”)。

后面还写过几篇读后感类似的文章“《深度学习推荐系统》笔记01:如何驾驭一个完整的知识体系结构”、“《深度学习推荐系统》笔记02:立于道,工于技”、“《深度学习推荐系统》笔记03:被玩坏了的模型,我们要做减法”。

不敢乱评,特别是深度学习算法核心部分的逻辑,只有学习的份。只是从其他维度,梳理总结自己感受很深的东西,比如知识结构如何去驾驭(这点非常重要,讲究的是一个逻辑和体系化思维),对于技术道与术的看法,深度学习的走势自己的判断。

总之,这是一本“神书”,如果你是对于算法,深度学习推荐有偏爱以及想要纵向专研的朋友,来上一本,不吃亏。

而上面说了,虽然我的专题是广告,但是非常底层的相通之处是类似的,所以,注定我的技术逻辑不会是这个方向。

写不过王喆大佬呀。

所以,如果要聊广告的技术,其实最最最核心的算法部分,本质上跟推荐是没有两样的。差异部分在于商业化竞价Bid,优化目标需要额外考虑流量价值最大化带来的技术偏差。

但就是这种偏差,才是商业化广告的魅力所在,与推荐所不一样的地方。导致了他自有他自己的演化逻辑,特别是在智能化的道路上,发展出他自己的轨迹。

而我们的底层技术这一层,算法只是其中一环,商业化广告还有广告主投放端,还有用户端,甚至还有平台端。而推荐只有平台端,外加用户侧。

技术,服务于这种“三角恋”关系,其实要求是更高,或者说是更加复杂的,需要思考的逻辑是更多的,远不像纯粹去考虑技术那么直白。

甚至聊这块的时候,我更想将数据和算法揉在一起聊,数据和算法揉在一起的时候,才有发挥价值的空间。甚至,不止于数据算法,还有需要将工程逻辑一起来看,才是智能化真正的演进。

并且,广告,真的魅力在于博弈,技术、数据、算法整个牵起来的智能化演进,都是围绕三方博弈展开的。这是最精彩,和笔者老夏我最喜欢研究的部分。

02

—

商业化广告与刘鹏《计算广告》

聊广告,自然绕不开刘鹏老师的《计算广告》。我在从事商业化广告第一天(甚至还没有入职),我就入手了这本书。

对于广告领域垂直领域的书,其实我推荐的不算多(《深度学习推荐系统》不算,这本按领域算推荐,按类型算纯粹的算法技术书籍),甚至就这本了。

我跟刘鹏老师没有交往,连神交都没有哈。但依然不耽误我去推荐这本书,这本书我个人认为可以作为从事计算广告领域的同学的入门白皮书来看。

里面有很全的围绕计算广告的各种概念,以及一些基本的领域知识,甚至在19年二版的时候补充了一些偏向于工程和浅度的广告算法逻辑。

但我个人依然对这本书的定位,依然是入门白皮书。可以帮助初入领域者,快速对于计算广告(现在商业化广告,程序化计算广告 已经是主体了)能够快速建立一个框架认知。

非常不错。

但笔者老夏认为,整个商业化逻辑中,最最最有意思的依然是他们的“三角恋”博弈逻辑,所有的系统也好,数据算法也好,都是围绕这个逻辑去展开的。

而对于广告智能化的逻辑来说,更是一场围绕博弈的“狗血”发展剧情。你看,我们的算法,包括一些系统技术,看似日新月异的变化,其实不过是他们三方“宫斗戏”的产物。

但是,技术从来都是工具。惭愧,我本身就是做技术出身,还说出这种大逆不道的话,但现实就是如此,这个社会发展至今,各个领域,包括商业模式迭代至今,技术真的是为业务服务的。

所以,想要搞好技术,就不能单纯去聊技术。包括笔者我自身从业十多年,除去最近一两年,一直算作为技术人,也是一直这样坚持去要求自己的--技术人要懂业务懂产品,或者可以尝试去懂人性。

君不见,如题头,这本书的副名是“商业化博弈的本质与数据算法的价值”。

03

—

博弈思维,技术与业务

数据算法的价值,聊的是技术,但其实又不止于数据算法,当然还包括了一些系统逻辑和工程逻辑,但是会轻一些。因为,我们的主旨还是广告的智能化演进,当然是数据算法挑大梁了。

而商业化博弈的本质,其实是业务逻辑。聊技术就不能单聊技术,要聊为什么要有这个技术,为什么技术要迭代,为什么广告会不断地智能化演化。

这当然少不了业务入口,三方关系的博弈思维,甚至在智能化演进中,将这种博弈思维融入进去。

所以,为什么行业中依然有这么多书籍的情况下,笔者老夏依然试图去“奋力一搏”,因为有意思(我自己觉得哈),并且是一个很新很有挑战的切入点,也是一个新的视角吧。

并且,如果真的想要理解商业化广告,就必须要深入去理解这其中的博弈逻辑,并且通过博弈逻辑穿透到这些系统,这些数据算法智能化演进的思路逻辑,并且回到技术本身去看技术到底是怎么进化的。

知其然,知其所以然。

所以,这本书,如果从成分的角度来说。

70%应该还算是技术,并且这种技术逻辑一定不会是“干巴巴”的技术(不是贬义词,比如一些深度纵向的逻辑,就需要这种狠垂直的干巴巴,才能让人深入其中),而是一种融入了业务逻辑的技术。

25%是业务,并且这个业务不单纯是抽象的业务,还会有产品思维逻辑在里头,并且也不会是“干巴巴”的业务,而是尝试从业务的视角穿透到技术,尝试告诉产品人、广告的运营或者广告主,为什么会是这样的。

而剩下的5%,笔者老夏就有点“异想天开”了,我尝试看看能不能上升到人性,关于人性博弈的话题。其实,我非常喜欢这个话题,自从从业商业广告以来,并且成天胡思乱想去想广告三方博弈的逻辑,从而带入了自己生活的方方面面去思考一些东西。

猛然发现,真的非常有意思的一种思维逻辑。聊太远,当做一个自己的Plus要求吧。

04

—

一直在努力,展望25年

从10月31号,“广告智能化演进”系列开篇,说要共创和坚持以来。老夏我真的没有闲着,特别是经历了团队的一些变化(见《持之以身,守之以道,随心静待花开》),包括下旬必然会比上旬忙。

公众号少写了几篇(不管是“数据虫巢”这个偏专业技术的号,还是“夏虫悟冰”这个文青号)。但,真的没有闲下来,有腾讯文档的图为证(我一直在上面写,方便维护)。

已经16万多字了。整个目录结构,都是按照书籍的高要求标准去构建的--我没有偷懒。

我真的很努力了,每次工作完回到公司在羊城配的公寓里,只想躺平。但好歹算有一份信仰在这里吧,如今天这般,夜深人静的时候,反而是思绪空灵的状态,我其实挺喜欢这种状态的。

夜深人静时,正是思考和下笔的好时机。

至于拉的“【数据虫巢】广告智能化演进 共创”群,有些沉寂。是真的顾不上,偶尔聊一聊,但好在于话题都没有超出广告的边界,挺好。最差也能给读者朋友们拉起一个商业化广告固定讨论的阵地。

但实际上,笔者老夏我还是希望有读者朋友能够参与进来,聊聊自己的想法,比如上次就有朋友在我丢了目录之后,说能不能加上“风控”的逻辑,也算平台侧的博弈思路了。

之前没加,之后会考虑加,但之前为什么没加呢,笔者不擅长,这是实话,我不喜欢聊一些不擅长的话题,不能误人子弟。但从结构完整逻辑上来说,其实是对的。努力去学习一下,之前也有跟其他团队接触一些些,只不过没有深入去想过。

所以,共创群,依然向感兴趣的读者朋友们敞开大门(随时私聊我)。但我更想的是每个人不单纯不说话,纯粹抱着看,听的角度。

还是那句话,“收获源于分享,进步始于交流”。这是我坚持了十年的“真理”,并且还会作为信念陪伴和支撑我继续走下去。

24年还有1个月,25年可期,不一定写完,一定会向前往前。

我对自己有期待,我也希望看到这里的每个读者朋友们,也对自己的明年有期待,更重要的是有信心。

一起努力。

笔名“夏虫”,源自于我的另一个非技术公众号【夏虫悟冰】:以敬畏的眼光看待世界,在思考中成长自己。当然,笔者还有另一层身份,10多年互联网大数据以及算法经验,创过业,也有日均数十亿分发流量的商业化广告经验,专注于搜推广以及企业数据化、智能化建设,目前在一家还算行的上市电商公司做海外业务,负责产品技术团队。

非技术公众号【夏虫悟冰】,保持对这个世界的思考,偶尔发发文青梦。欢迎大家关注,或者推荐给朋友。技术之余,依然要有“诗与远方”,一起努力和加油。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?