扫描线

区间信息的查询可以通过离线后用线段树/树状数组进行处理。

求覆盖矩形面积

例题1

在二维平面坐标系中,每次给定四个整数 x1,y1,x2,y2x_1,y_1,x_2,y_2x1,y1,x2,y2,表示矩形的左下角和右上角的位置。

请求出所有被矩形覆盖的区域的面积之和。

题解

若干个矩形覆盖后的图形必然是不规则的,但至少其每条边都平行于坐标轴,这也是为数不多的优点了。

如何求这样的图形的面积呢?

一个好的思路是将图形划分为若干个矩形,对每个矩形面积求和。

那么问题就变成,如何找到一种好的方法使得我们将这样的图形能够划分为若干矩形?

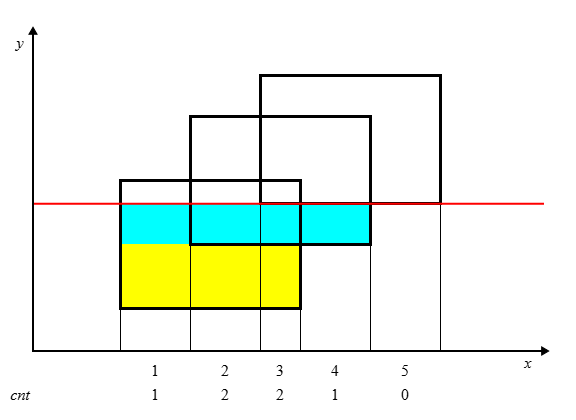

借助 oiwiki 上的图,这是三个矩形叠加的图形,我们用一根横线从底到高开始扫描。

当横线到达 y1y_1y1 的时候,这是图形的最低处,显然 y=y1y=y_1y=y1 时的在 xxx 轴上的横向长度 len1len_1len1 可以作为一个矩形的底边。

当横线遇到了 y2y_2y2,也就是倒数第二低的位置时,说明此时我们可以进行一次 结算,必然能在原图中找到以 len1len_1len1 为底,以 y2−y1y_2-y_1y2−y1 为高的矩形,这是我们第一次划分出一个矩形。紧接着我们可以发现 y=y2y=y_2y=y2 这条边是某个矩形的底,所以我们将 y=y2y=y_2y=y2 时图形在 xxx 轴上的横向长度 len2len_2len2 累加到我们的长度里。

如果 len1len_1len1 和 len2len_2len2 具有重叠部分,那么这个重叠部分只算一次,我们需要的只是在 xxx 轴上的累加长度。

接着横线到达 y3y_3y3,这是倒数第三低的位置,继续进行一次结算,我们必然能够在图中划分出一个长度为当前在 xxx 轴上累加的长度 lenlenlen,宽度是 y3−y2y_3-y_2y3−y2 的矩形,并且我们发现 y=y3y=y_3y=y3 是一个矩形的底部,所以我们将图形在 y=y3y=y_3y=y3 时的 xxx 轴上的长度累加到我们当前的长度内。

我们的 xxx 轴上的长度目前累加了三条矩形的底边,但是我们计算的总长度应该是它们的并。

接下来,我们划分矩形累加面积的同时,需要关注的是当我们遇到了一个矩形的顶端,那么我们需要删去在我们已经累积长度中的对应矩形的底端,这是因为此后这个矩形不会再产生贡献了。

具体流程

我们先将所有的矩形信息离线为如 (x,y1,y2,flag)(x,y_1,y_2,flag)(x,y1,y2,flag) 的形式。

(x,y1,y2,flag)(x,y_1,y_2,flag)(x,y1,y2,flag) 蕴含的是一个矩形的 左或右边界 信息。其中 xxx 表示边界在 xxx 轴的位置,y1,y2y_1,y_2y1,y2 是这个边界的上界与下界,flag=1flag=1flag=1 说明是当前信息是左边界,如果 flag=0flag=0flag=0 说明是右边界。

将所有信息按 xxx 从小到大排序,假设我们现在需要维护一个从左到右的扫描线。

扫描线维护的就是当前已扫过的边界信息在 yyy 轴上的 覆盖长度。

有了覆盖长度我们就可以不断地将图形划分为一个高度是覆盖长度,宽度是 xi−xi−1x_i-x_{i-1}xi−xi−1 的矩形。

现在问题是,我们如何维护在 yyy 轴上的覆盖长度:

- 如果 flagflagflag 是 111,说明新遇到了一个矩形,即要在 yyy 轴上进行覆盖。

- 如果 flagflagflag 是 000,说明已经离开了一个矩形,即要撤销其在 yyy 轴上的覆盖。

由于所涉及的区间可能过大,我们不可能真实地模拟区间覆盖,这时就需要进行 离散化。

我们将所有涉及到的端点离散出来后,问题就变成我们该怎么计算覆盖长度?

假设有 kkk 个不同的 yyy 端点,将 yyy 端点进行排序后,我们令线段树里的第 iii 个结点表示的区间是 yi∼yi+1y_i\sim y_{i+1}yi∼yi+1 。

因为我们需要支持区间的覆盖与撤销覆盖,并且一个区间不管覆盖多少次,我们都只计算其有效长度。

所以至少需要维护 区间有效长度 和 区间覆盖次数 两种信息。

我们要覆盖 [yi,yj][y_{i},y_{j}][yi,yj] 的真实区间,那么就相当于 覆盖一次 离散化后的区间 [pos[yi],pos[yj]−1][pos[y_{i}], pos[y_{j}]-1][pos[yi],pos[yj]−1]。

考虑如何合并信息

父亲的区间有效长度应是其左右儿子的区间有效长度之和。

父亲的区间覆盖次数应是左右儿子的区间覆盖次数取 min\minmin。

注意会出现 儿子被覆盖但是父亲没有被覆盖 的情况,因为我们的覆盖指的是完整地覆盖当前结点所表示的区间。

所以,如果 当前结点 覆盖次数为 000 ,不意味着当前结点的区间有效长度是 000。

但若 当前结点 覆盖次数不为 000,那么当前结点的区间有效长度应该是 其维护的区间的总长度。

所以我们考虑再维护一种信息 区间总长度。

考虑如何更新信息

我们要覆盖离散化区间 [pos[yi],pos[yj]−1][pos[y_{i}],pos[y_{j}]-1][pos[yi],pos[yj]−1],即递归地覆盖 [pos[yi],pos[yj]−1][pos[y_i],pos[y_j]-1][pos[yi],pos[yj]−1] 在线段树中的极大子集。

说人话就是假设当前结点维护的区间是 [L,R][L,R][L,R],当我们发现 pos[yi]≤L≤R≤pos[yj]−1pos[y_i]\le L\le R\le pos[y_j]-1pos[yi]≤L≤R≤pos[yj]−1 时,这个结点就是所寻区间的一个极大子集,为什么极大呢?因为这个结点的子树中所有结点都是所寻区间的子集,而它比子树内的所有结点都大,所以我们只需要操作它就行了,不需要访问到子树内。

我们在上文中写道, nodenodenode 的覆盖次数等于左儿子的覆盖次数与右儿子的覆盖次数的 min\minmin。

现在看来是不准确的,因为如果一个操作先给 nodenodenode 的覆盖次数加 111 后,再给其左儿子覆盖次数加 111。

但如果遵循上述的合并规则,nodenodenode 的覆盖次数只有 000 次了。

所以我们应该分开维护,用 coverSoncoverSoncoverSon 表示儿子传来的覆盖次数,coverSelfcoverSelfcoverSelf 表示直接操作自身的覆盖次数。

因为我们添加了一条矩形边时,后续一定会存在一次删除对应边。

在删除对应边操作时,我们就直接减去极大子集处的 coverSelfcoverSelfcoverSelf,因为当初加的就是 coverSelfcoverSelfcoverSelf。

我们还有了一个惊人的发现就是,因为 coverSelfcoverSelfcoverSelf 不需要往下传,而 coverSoncoverSoncoverSon 的来源实际上是子孙结点的 coverSelfcoverSelfcoverSelf,这意味着我们不需要进行懒标记更新,只需要向上传递更新就行了。

考虑如何查询信息

这道题里我们查询的是 yyy 轴被覆盖区间的总长度,所以就是根结点。

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

//#pragma GCC optimize(2)

#define int long long

#define endl '\n'

#define PII pair<int,int>

#define INF 1e18

struct SegmentTreeNode {

// 矩阵面积并

int lenActual;

int len;

int coverSon;

int coverSelf;

SegmentTreeNode() {

len = 0;

lenActual = 0;

coverSon = 0;

coverSelf = 0;

}

};

struct SegmentTree {

// 树信息

int n;

vector <int> a; // 原始序列信息

vector <SegmentTreeNode> tr;

SegmentTree(int _n) {

n = _n;

a.assign(n + 1, 0);

tr.assign(n << 2, SegmentTreeNode());

}

SegmentTreeNode merge(SegmentTreeNode a, SegmentTreeNode b) {

SegmentTreeNode fa;

fa.lenActual = a.lenActual + b.lenActual;

fa.coverSon = min(a.coverSon + a.coverSelf, b.coverSon + b.coverSelf);

return fa;

}

void pushup (int node) {

SegmentTreeNode now = merge(tr[node << 1], tr[node << 1 | 1]);

tr[node].lenActual = now.lenActual;

tr[node].coverSon = now.coverSon;

int allCover = tr[node].coverSelf + tr[node].coverSon;

if (allCover > 0) tr[node].len = tr[node].lenActual;

else tr[node].len = tr[node << 1].len + tr[node << 1|1].len;

}

SegmentTreeNode query (int node, int L, int R, int l, int r) {

if (R < l || L > r || l > r) return SegmentTreeNode();

if (l <= L && r >= R) {

return tr[node];

}

int mid = L + R >> 1;

SegmentTreeNode q1 = query (node << 1, L, mid, l, r);

SegmentTreeNode q2 = query (node << 1 | 1, mid + 1, R, l, r);

return merge(q1, q2); // 返回合并起来的信息,不一定是求和

}

void add(int node, int L, int R, int l, int r, int val) {

if (l > r || l > R || r < L) return;

if (l <= L && r >= R) {

tr[node].coverSelf += val;

int allCover = tr[node].coverSelf + tr[node].coverSon;

if (allCover == 0) {

if (L == R) tr[node].len = 0;

else tr[node].len = tr[node << 1].len + tr[node << 1|1].len;

} else {

tr[node].len = tr[node].lenActual;

}

return;

}

int mid = (L + R) >> 1;

add(node << 1, L, mid, l, r, val);

add(node << 1|1, mid + 1, R, l, r, val);

pushup(node);

return;

}

void change(int node, int L, int R, int pos, int val) {

if (pos < L || pos > R) return;

if (L == R && L == pos) {

tr[node].lenActual = val;

return;

}

int mid = L + R >> 1;

change(node << 1, L, mid, pos, val);

change(node << 1|1, mid + 1, R, pos, val);

pushup(node);

return;

}

};

struct Query {

int x;

int y1;

int y2;

int flag;

};

void slove () {

int n;

cin >> n;

map <int, int> mpy;

vector <Query> queries;

for (int i = 1; i <= n; i++) {

int x1, y1, x2, y2;

cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;

mpy[y1] = 1, mpy[y2] = 1;

queries.push_back(Query{x1, y1, y2, 1});

queries.push_back(Query{x2, y1, y2, 0});

}

sort (queries.begin(), queries.end(), [](Query A, Query B) {

return A.x < B.x;

});

int cnt = 0;

for (auto &i : mpy) {

i.second = ++cnt;

}

vector <int> posy (1);

for (auto i : mpy) {

posy.push_back(i.first);

}

SegmentTree tt(cnt);

for (int i = 1; i <= cnt - 1; i++) {

tt.change(1, 1, cnt - 1, i, posy[i + 1] - posy[i]);

}

int ans = 0;

for (int i = 0; i < queries.size(); i++) {

int len1 = queries[i].x;

if (i != 0) len1 -= queries[i - 1].x;

int len2 = tt.tr[1].len;

ans += len1 * len2;

if (queries[i].flag == 1) {

tt.add(1, 1, cnt - 1, mpy[queries[i].y1], mpy[queries[i].y2] - 1, 1);

} else {

tt.add(1, 1, cnt - 1, mpy[queries[i].y1], mpy[queries[i].y2] - 1, -1);

}

}

cout << ans << endl;

}

signed main () {

ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);

slove();

}

1794

1794

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?