“加班”,一个听起来再熟悉不过的词汇,却在职场中不断刷新着我们的认知。近日,2024年互联网公司加班榜新鲜出炉,这份榜单再度引发热议:拼多多、大疆等公司赫然在列,员工每周工作超60小时的现象令人咋舌。这是否成为了互联网行业的“常态”?

为什么加班文化在互联网行业如此根深蒂固?高强度的工作时间究竟为员工和公司带来了什么?我们又该如何在这样的环境中平衡工作与生活?

首先,加班频繁的现象并非孤例。在榜单中,拼多多因其高效产出的团队文化长期居于加班榜前列,而大疆则因创新研发的高要求也呈现出类似情况。然而,这些案例也伴随着明显的两极化反馈:有人认为高强度工作能够激发潜能、实现快速成长;但也有人直言,长期加班带来的身体与心理压力正在拖垮整个职场生态。

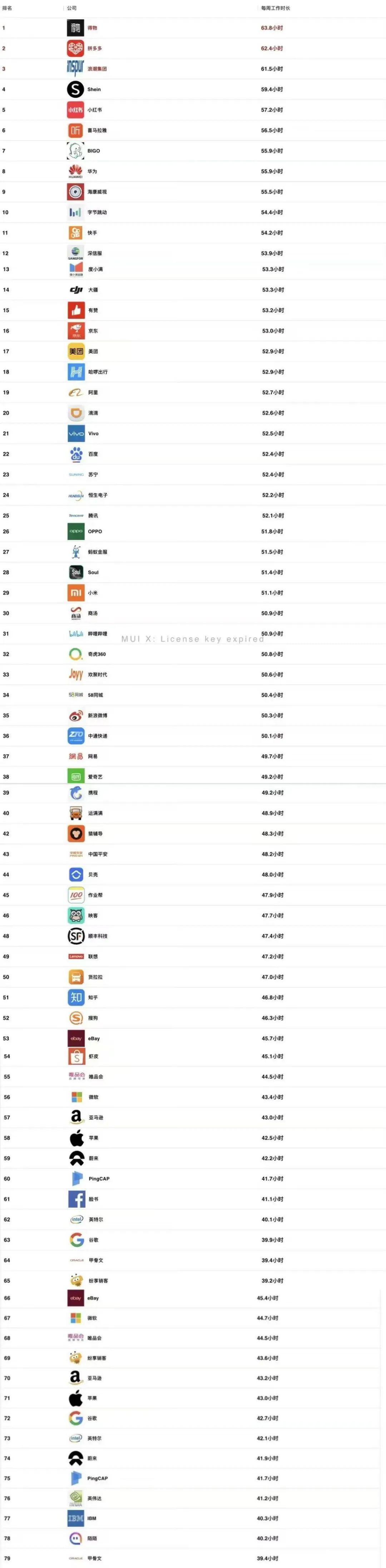

作为互联网人,加班几乎已经成为程序员们的标配,但最近来自职级对标网站的《2024年度的互联网公司工作时长排行榜》一经问世,还是震惊到了我。

2024年度的互联网公司工作时长排行榜

在这79家互联网公司中,许多知名互联网公司,如拼多多、大疆、小红书等,员工的每周工作时长大都在50小时以上,有的甚至超过了60小时。

这种长时间的工作投入反映了互联网行业内激烈的竞争环境以及企业对员工工作时长的高要求。

尽管许多公司已经尝试推行更为灵活的工作安排,但“996”“007”工作制仍然在某些公司中普遍存在。

尽管有声音呼吁改善工作条件,但在实际工作中,程序员们仍面临着长时间的工作压力。

究竟是什么原因造成了程序员常常加班的现象呢?

这一现象折射出互联网行业内卷的加剧。从激烈的市场竞争到资本对成果的高期望,加班似乎成了无奈之举。然而,随着“996”争议的深入讨论和劳动法规的完善,加班文化是否会被重新审视,逐渐从被推崇转向被规范?这仍然是社会关注的焦点。

与许多其他工种不同,程序员工作不容易量化。例如,工程施工项目可以通过施工定额来计算工时,但软件项目很难做到这一点。这导致开发计划和效率常常成为不同公司间的攀比,项目经理和开发人员需要不断调整计划以应对各种变化。

互联网公司的业务更新迭代非常快,尤其是电商、营销相关的业务。需求频繁变更,导致程序员需要不断调整计划,加班成为常态。

除了日常的技术工作,程序员需要频繁参加各种会议:需求评审会、技术方案评审会……这些会议占用了大量时间,使得实际工作时间减少,不得不通过加班来完成任务

加班重灾区里修复Bug绝对占有一席之地。一个Bug就需要花费大量的时间来定位和修复,何况一天下来可不止一个Bug那么简单。

工作中突发情况多,需要随时加班加点完成任务,工作时间不固定。这也是很多程序员与产品经理矛盾的爆点(bushi)

此外,随着技术不断更新迭代,要解决很多工作中的新问题还需要不断的去学习,对于工作质量要求也非常高。

不久之前,“双十一支付宝崩了”一下就冲上了热搜,在经过这么多年电商双十一活动的洗礼,从消费者到商户到大众对于技术问题的容忍度也在下降,这就要求技术人员必须尽量减少代码错误,一旦出现错误,修复费时费力还影响项目进度,给程序员们带来巨大的精神压力,这就导致更多时候为了项目顺利上线和运营就必须要加班。

在加班文化盛行的今天,程序员虽然是别人口中的高薪职业,但随之而来的健康问题、心理问题频频出现,想要进入程序员行列就需要从调整心态、适度倾诉、合理膳食、适当运动、调养作息、改善环境、提高工作效率、培养下属或实习生分担工作等多方面进行调节,做好工作与生活的平衡。

互联网行业的加班榜单再一次提醒我们:工作不只是为了拼搏,更应该是一种创造价值、实现自我与平衡生活的过程。企业文化是否健康,直接决定了员工的长期发展与幸福感。

高效工作的关键不是更长的时间,而是更智慧的管理。愿每一位职场人,都能在努力与健康中找到自己的平衡点。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?