如果你曾用手机导航找到一家热门的餐厅,或者通过导航开车到达目的地,那么你已经在使用一种重要的定位技术——全球卫星导航系统GNSS(global navigation satellite system)。这个系统将卫星定位与日常生活巧妙地结合,为我们带来了无穷的便利。下面我们带大家了解GNSS的技术原理、发展历程及其广泛的应用领域。

无形的指南针:GNSS是怎么定位的?

1、什么是GNSS

GNSS(Global Navigation Satellite System)即全球导航卫星系统,是指使用卫星为地面用户提供全球定位和导航服务的系统。它是我们现代生活中的“无形的指南针”,能够告诉你所在的位置、方向和速度。

GNSS系统的核心是通过位于地球空间轨道的卫星发射射频信号,然后由接收器接收并计算卫星信号到达接收器的时间差,从而确定用户的位置。

GNSS的系统包括:卫星,地面监控部分,用户接收设备三个组成部分。

为什么需要这么多卫星和轨道呢,这是为了保证在任何时候的一个地球表面位置,都可以看到4颗以上的卫星。考虑到地形的多样性以及天气等其他因素的影响,系统设计为在平坦地面上可以看到7到12颗卫星。

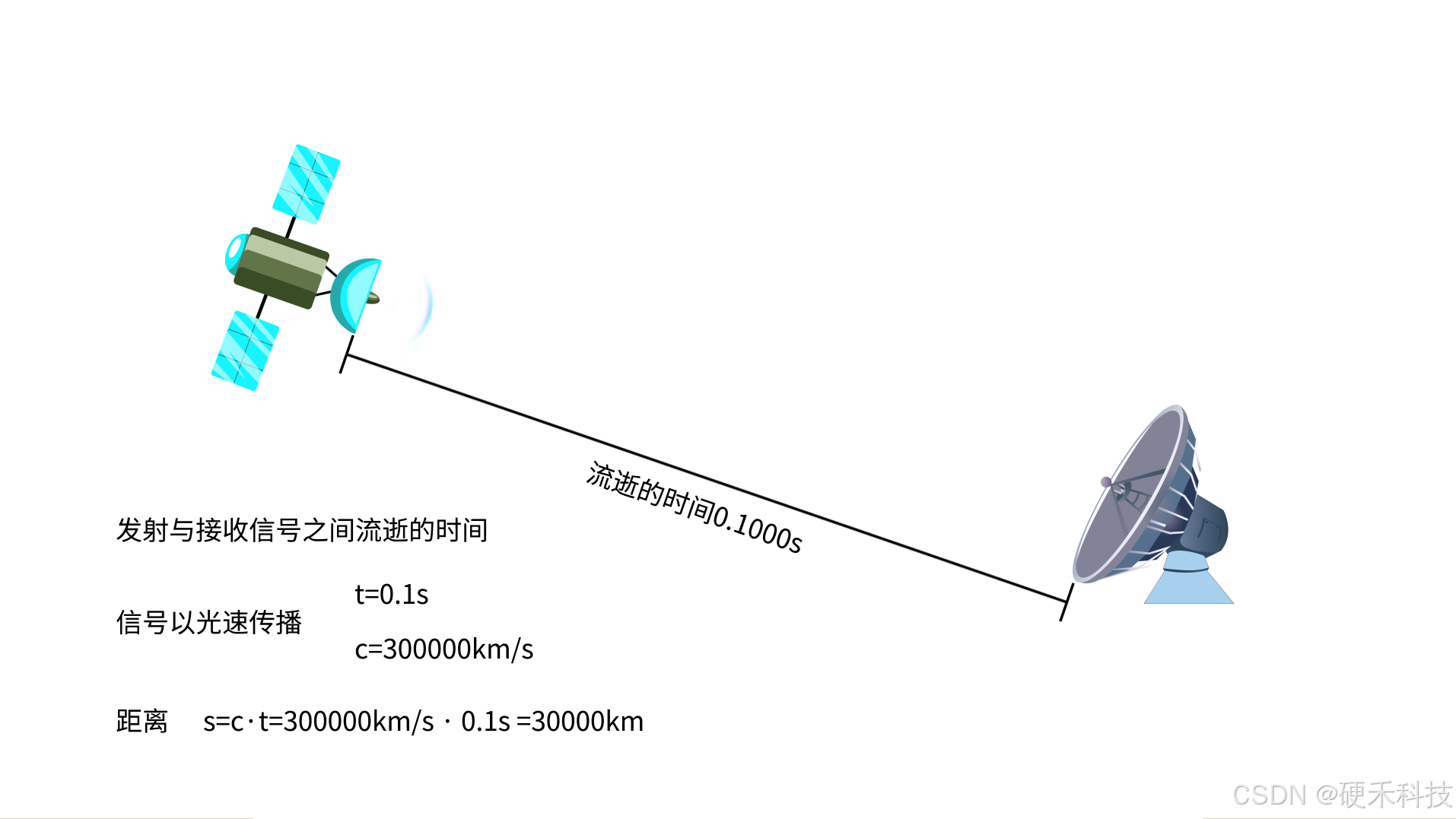

要通过卫星信号定位,首先要确定和卫星之间的距离。卫星发射的信号中包含有发射的时间信息。接收器接收到信号后把发射时间和当前时间进行比较。由于卫星发射的电磁波和光速的传播速度基本一致,约每秒30万公里,那么就可以计算出和卫星之间的距离。例如如果信号传输花了0.1秒,那么距离就是3万公里。而由于卫星再空间移动的高速特性,实际上的计算需要加入更为复杂的校准过程。

卫星定位最终是是通过三角定位原理进行的。接收器根据卫星发送的信号到达的时间确定与卫星之间的距离,当接收到一颗卫星的信号时,由于已知卫星的高度以及信号以光速传播,在就可以在地球表面以等距离的方式画一个圆弧来确定接收器位置。同样,当接收到第二颗卫星的信号时,就可以画出另外一个与之相交的圆弧。那么接收器就可以定位于两个圆弧交集的两个点中的一个。在接收到第三颗卫星的信号时,就可以完全确定它的确切位置了。

实际上为了保证参与测量的各方的时钟同步性,还需要引入第四颗卫星 。因为我们是假设卫星发送的电磁波以光速传播到达接收机。而在实际情况中,我们必须考虑到影响计算结果的多个变量,其中最重要的是仪器精度,和时钟同步以及大气层影响。在时钟方面,如果双方时钟出现1微秒的差异,测量结果就会出现300米的误差。所以系统中采用的都是精确度达到纳秒级的原子钟。而且考虑到地面和卫星上的原子钟的运动速度有很大差异,根据相对论,它们之间会产生时钟不同步。通过引入第四颗卫星,使用算法可以保证定位系统的时钟同步性。

2、主流GNSS系统介绍

目前,世界上有四个主要的GNSS系统:美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧洲的伽利略(Galileo)系统 中国的北斗(BeiDou)系统。美国GPS由于发射和使用最早,已经成了卫星导航系统的代名词。还有一些国家建造的区域导航系统,如日本和印度的QASS, 和IRNSS。我们都知道卫星的发射和维护会耗费大量资金,那为什么会存在如此多的卫星导航系统,这主要是因为卫星导航系统关系到国计民生以及军事上的各个方面,每个大国都想拥有自家的导航系统。而相对花钱少点的就是像日本和印度的区域导航系统了。

下图是当前卫星导航系统的对比表格。表格中的MEO代表中高轨道卫星,卫星离地面距离为1万到2万公里之间,GEO代表高轨道卫星,处于地球同步轨道3.5万公里高度。大部分全球定位系统都采用多颗MEO中高轨道卫星,其绕地球旋转周期为12小时。

目前GPS接收器或者带有GPS的手持设备如手机已经非常普及。除了我们生活中用到的定位和导航功能,它在工程测量,航拍测量,运载工具导航和管理,资源勘查等多个领域都起到了关键作用。在国防军事方面,它具有更重要的战略意义,如导弹,军舰,飞机,都必须依赖它来完成任务。这也是我国为什么大力发展自己的北斗卫星导航系统的原因。

1291

1291

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?