同期群的原理

商品同期群:商品的LTV模型

做法如下:

- 设定商品等级(A、B、C级)

- 从商品上市时,开始观察

- 观察商品上市后销量/利润走势

- 对比每个等级商品,是否达成该商品平均水平

- 如表现优于平均,则重点关注缺货问题,保障供给

- 如表现劣于平均,则重点关注积压问题,减少库存

用户同期群:用户留存率模型

做法如下:

- 设定用户分群(一般按注册时间or注册渠道)。

- 从注册时间开始,观察每X天后,该批次用户的留存率。

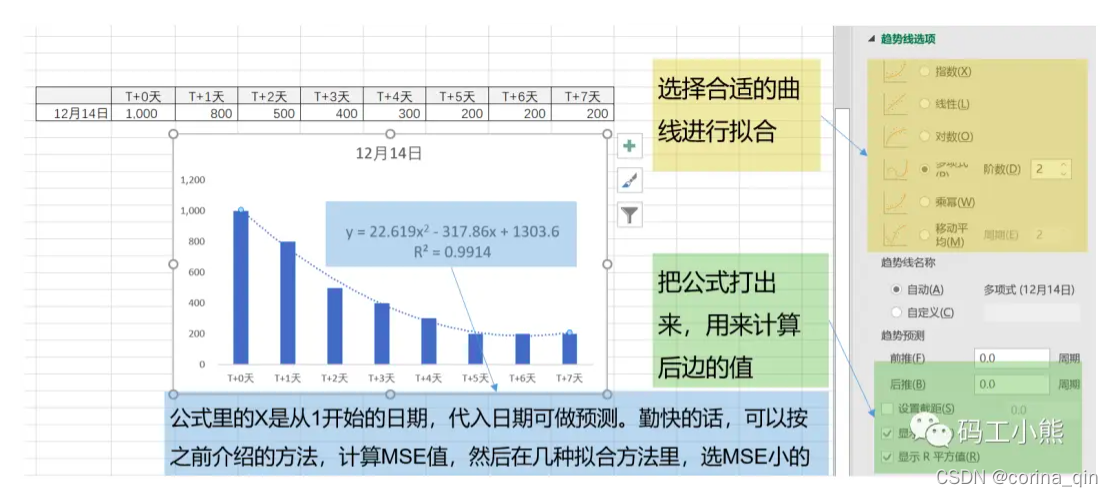

- 拟合整体走势,预判X天后,该批次用户留存数量。

- 找到留存下降最明显节点,判断是否进一步深入分析。

因为大部分APP都只能满足用户部分需求,因此用户的留存,总是慢慢减少。如果发现某些节点,用户留存明显下降,则说明这些节点出现问题,需要进一步分析。同时,基于同期群数据,可以拟合出预计留存用户数量,就能为运营筹划服务用户资源,提供数据支持(如下图)。

用户同期群:用户LTV模型

具体做法如下:

- 用前文方法,先算出用户留存数值

- 计算每阶段,用户付费率、付费金额

- 用户总价值=留存用户*付费率*付费金额

注意,这样计算出的LTV,实际上指的是:特定时间内,用户产生的价值。并非严格意义上的全生命周期价值。

注意!不同业务场景下,用户付费形态会不同,因此对LTV计算会有影响。

常见的情况,如:

- 理想状态:用户每个月按固定金额,比例付钱(月租型业务)

- 前低后高:越忠诚的用户,买得越多,付费越高(粉丝型业务)

- 前高后低:初期吸引用户大量付费,后边不管了(收割型业务)

对应的数据,可能如下图所示。计算用户LTV的时候,得关注付费形态。如果只是简单地用“平均每月消费”指标,很有可能会用平均值掩盖了真实付费情况,从而误导业务判断。

渠道同期群:渠道质量分析模型

如果在用户同期群分析的时候,把分类维度,改成:从XX渠道进来的用户。则可以进一步做出:渠道质量同期群分析。常见的形式如下:

- 按渠道+投放广告时间,分类用户

- 关注该渠道+投放时间进入用户,后续X天转化率/付费

- 计算用户产生的消费,对比渠道投放成本

- 针对转化好的渠道,考虑追加投放

- 针对转化差的渠道,消减预算/整改投放措施

同期群的不足之处

同期群看起来很好使,是因为它能很充分地暴露问题。但是同期群没有解释问题的能力,为啥某个渠道的质量突然崩了?单靠同期群解释不了,需要其他分析模型来解释。

818

818

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?