实验目的

1.掌握ArcGIS分区统计景观类型分布:理解并掌握ArcGIS软件中的部分工具在实际应用的具体功能,包括学习如何使用ArcGIS软件进行地理空间数据的详细分析和可视化,重点与景观生态学的相关应用进行结合,利用分区统计、面积制表等工具,获取景观类型在一定地理区域的时空分布信息;

2.掌握景观类型转移矩阵的建立:理解并掌握景观类型转移矩阵等相关概念,重点学习景观类型转移矩阵的数据获取与建立方法,将得到结果用以深入探究景观类型之间的转化关系,并充分了解景观演变过程中各类别之间的相互作用,为后续的景观动态变化分析提供基础;

3.学习利用文献资料解释现象问题:锻炼学生主动获取并阅读相关文献的能力,培养学生对景观生态学相关理论的理解和应用能力,重点在于提高学生分析和解释景观变化现象的能力,并将实际观测结果与理论知识相结合,从而加深对景观生态系统相关理论的理解。

实验内容

(1)统计分析不同高程、坡度上景观类型分布情况

(2)统计分析2000-2007年景观类型转移情况

(3)对土地利用转移及空间分布进行解释分析

实验过程

(1)景观类型分布

具体步骤:

1.利用DEM(数字高程模型)提取研究区域的坡度数据:为在研究区域内以坡度为基础进行数据分析,我们首先要利用已有的DEM数据提取获得坡度数据,在ArcGIS中选择【spatial analyst tools】à【表面分析(surface)】à【坡度(slope)】,即可打开参数框,详细设置如下图所示:

得到的研究区域坡度结果如下图所示:

2.对研究区域的坡度数据与高程数据进行重分类:得到高程与坡度数据后,为使数据符合我们期望的分布区间,我们需要对这两类数据分布进行重分类,选择ArcGIS中的【spatial analyst tools】à【重分类(reclass)】à【重分类(reclassify)】,即可打开参数框,详细设置如下图所示:

打开参数框后点击【分类】,在分类方法中选择【自然间断点分级法】,类别数量中选择5,根据实验指导书中提供的分类依据,我们将坡度分为0-5/5-15/15-25/25-35/>35五类,将高程分为0-300/300-500/500-800/800-1100/>1100五类:

得到研究区域坡度与高程的重分类结果如下图所示:

3.利用面积制表工具统计不同等级的景观类型分布:在接下里的实验过程中我们需要利用我们第一次实验课接触到的【面积制表】工具,统计得到2000年与2007年不同等级高程、坡度上的景观类型分布的详细数据,选择ArcGIS中的 【spatial analyst tools】à【区域(Zonal)】à【面积制表(Tabulate Area)】,打开参数框,详细设置如下图所示:

将实验课提供的2000年研究区土地利用数据与我们第二次实验课通过监督分类获得的2007年研究区土地利用数据作为输入要素区域数据,将坡度重分类与高程重分类数据作为输入要素类数据,因此我们共能获得四个表格文件,在对应文件目录下打开.dbf文件导入Excel中根据我们实验需求进行相关数据处理工作,得到的最终表格结果如下所示:

(2)景观类型转移分析

除得到不同年份的不同等级坡度、高程的景观类型分布数据外,我们还希望通过统计2000年与2007年的土地利用类型解译结果,利用转移矩阵方法观察分析景观类型的时空变化情况。

1.利用面积制表工具获得景观类型变化数据:因此我们同样使用【面积制表】工具,选择ArcGIS中的 【spatial analyst tools】à【区域(Zonal)】à【面积制表(Tabulate Area)】,打开参数框,详细设置如下图所示,同样需要注意输出表的后缀名一定要改为.dbf:

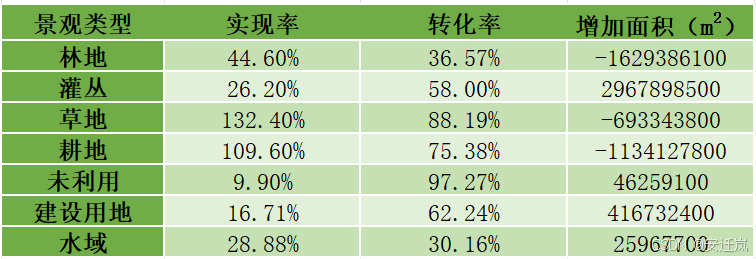

2.将表格导入Excel计算景观类型转移矩阵:将上述实验过程中得到的.dbf文件中的数据导入Excel进行数据处理工作,重点计算景观类型的转化率(指一种景观类型转化为其他景观类型占该景观类型初始面积的比例)与实现率(指其他景观类型转化为某一种景观类型的面积占该景观类型最终面积的比例),得到的最终结果如下所示:

3.利用和弦图表示研究区域2000年至2007年的景观类型变化:在上述过程中,我们曾得到了如下所示的一个表格,该表格含义为,以第一个数字5736907800为例,从2000年原本景观类型为林地在2007年转化为林地的面积大小,因此,该表格纵向和为研究区域内2007年各景观类型的面积大小,横向和为研究区域内2000年各景观类型的面积大小:

为使该表格所表达的内容更为直观清晰,通过实验课学习我们可以将该表格转化为和弦图的形式,以呈现更好的展示效果,因此我们利用Python绘制和弦图,得到结果如下所示:

和弦图解读:和弦图中每个节点代表一个类别,在此实验指导提供的和弦图中,我们共有14个类别,分别为林地(00)、灌丛(00)、草地(00)、耕地(00)、未利用地(00)、建设用地(00)、水域(00)、林地(07)、灌丛(07)、草地(07)、耕地(07)、未利用地(07)、建设用地(07)、水域(07),总体可以分为2000年与2007年的景观类型节点,这两类节点之间存在相互连接的“弦”(即:每年的景观类型内部不存在相互连接的“弦”,不同年份的节点才相互连接);

在和弦图中,弦的宽度一般表示两个类别之间的联系强度,越宽表示联系越强,而在此图中,弦的宽度表示由2000年某一景观类型转化为2007年某一景观类型的程度,弦越宽表示转化占比越多。因此,和弦图不仅能表示研究区域内2000年至2007年的景观类型面积变化,另外可以表示2000年景观类型到2007景观类型转化的占比。

详细代码如下所示,该代码主要利用了mpl_chord_diagram 库来创建和弦图:

(3)专题地图制作

最后我们根据实验指导要求,复习利用ArcGIS软件绘制丹江口库区2000年与2007年的景观类型分布专题地图,最终得到结果如下图所示:

拓展:如何把两期景观类型图放在一个页面上

在ArcGIS制图过程中,许多操作都是以图层/数据框为单位进行的,比如插入比例尺、插入图例、插入标题等等,那么如何将多个图层展示到一个页面内并输出专题地图内呢?

我们可以在ArcGIS主页面中选择【插入】—>【数据框】,此时我们在内容列表中就得到了一个新建数据框,在新建数据框中导入我们希望展示的文件数据,两幅图层即可显示在同一页面内:

另外,如果希望使输出结果更为美观,我们可以通过如下设置去除数据边框,选中数据框右键选择【属性】—>【框架】—>【颜色】,在颜色中将黑色改为无颜色/白色,得到效果即可如上结果图所示,去除了数据框的边框:

结果分析

(1)土地利用结构变化

1.现象总结:

在探究某一地区的景观格局变化时,各景观格局类型的面积变化往往是我们最直接最简单的观察景观格局变化总体态势的方法,如下图所示是我们统计得出的研究区域2000年与2007年的土地利用类型的面积及比例表与面积变化柱状图。

可以明显看到,丹江口库区无论是2000年还是2007年林地都是分布面积最广的土地利用类型,2000年占50%,2007年占40%以上,2000年面积占比从大到小依次为:林地、耕地、灌丛、草地、水域、建设用地、未利用地,而2007年面积占比从大到小依次为林地、灌丛、耕地、草地、水域、建设用地、未利用地,灌丛面积超越耕地面积成为研究区域内第二大土地利用类型。

除此之外,从土地利用结构变化趋势来看,林地、草地、耕地均呈下降趋势,而灌丛、未利用地、建设用地、水域呈上升趋势,通过统计计算得到丹江口库区2000年-2007年土地利用类型面积变化率如下表格所示,可以看到建设用地的面积增加率最大达89.82%,耕地的面积减少率最大达-50.13%。

2.原因分析:

1)林地是分布面积最广的土地利用类型:该现象的主要原因为研究区域的地理位置与气候条件。研究区域位于长江中游支流汉江的中 上游,湖北省西北部汉江流域和南阳盆地中西部,地形起伏多变,多山脉,主要由高山、低山、山地、丘陵、河谷平地和山间盆地构成,地处北亚热带与北暖温带的过渡带,自然条件优越,植被物种多样性丰富,南部以及北部高山地区海拔高差悬殊,森林分布面积广,以北亚热带森林景观为主,主要有常绿落叶阔叶林、海拔高差悬殊、马尾松林等[1]。得天独厚的地理优势使得该研究区内林地成为分布面积最广的土地利用类型;

2)灌丛面积超越耕地面积成为研究区域内第二大土地利用类型:该现象的主要原因为国家政策引导的耕地面积减少。为保护和改善我国自然生态环境,我国决定实行退耕还林工程,将易造成水土流失的坡耕地有计划、有步骤地停止耕种,按照适地适树的原则,因地制宜地植树造林,恢复森林植被。1999年,四川、陕西、甘肃3省率先开展了退耕还林试点,2001年丹江口市被纳入全国退耕还林试点县市,对25°以上的坡耕地逐步实施退耕还林,并且实施荒山造林和封山育林政策,至2007年底,累计实施退耕还林工程:退耕地造林1.1万hm2,荒山造林1.4万hm2[2]。因此耕地面积逐渐减少,面积占比原本为第三的灌丛面积顺势超越耕地面积成为研究区域内第二大土地利用类型;

3)建设用地的面积增加率最大,达89.82%,耕地的面积减少率最大,达-50.13%:该现象的主要原因为退耕还林政策与人口快速增长导致的城市化发展。退耕还林政策上述内容中我们已经详细谈到,因此在此不再过多赘述,其导致的直接现象为耕地面积的减少。同时研究区杨溪辅镇人口从2000年的22090人,快速增加2004年的35875人,年增长率高达15.6%,快速的人口增长引起了居住、交通、就业土地需求压力增大,因而导致研究区域内建设用地面积大幅增加[3]。除此之外我们可以观察到本应具有较稳定面积的水域土地利用类型面积也有所变化,可能原因为不同遥感影像季节的降雨量的影响以及水库大坝加高,水位升高导致水流蔓延,因此水域面积增大。

(2)土地利用类型转移

1.现象总结:

在如上文字的分析中,我们已经对研究区域内土地利用结构的整体面积变化有了大致的直观了解,但为了深入探究研究区域内土地利用类型变化与转移形式,并分析其内在驱动机理,我们制作获得2000年-2007年丹江口库区土地利用转移矩阵如下表格所示,并计算获得了研究区域内各景观类型的实现率(指其他景观类型转化为某一种景观类型的面积占该景观类型最终面积的比例)与转化率(指一种景观类型转化为其他景观类型占该景观类型初始面积的比例)如下表格所示。

2000年-2007年阶段丹江口库区各地类的转移面积总和为6913.7154km2,占研究区域总面积的38.54%,其中,实现率:草地>耕地>林地>水域>灌丛>建设用地>未利用地,以草地、耕地、林地为主,表明该景观类型对其他景观类型的替代或占据有较大的影响力。转化率:未利用地>草地>耕地>建设用地>灌丛>林地>水域,以未利用地、草地、耕地为主,表明该景观类型受到人类活动或自然过程的影响,导致其逐渐减少或被其他景观类型所替代。其中的耕地与草地具有高实现率与高转化率,表明此两种景观类型在整体景观格局中发挥着重要作用,并对其他景观类型的变化产生显著影响,而水域、建设用地等景观类型的变化相对较为稳定。

如下表格所示为2000年-2007年丹江口库区土地利用转移矩阵的百分比形式,可以看到除上述所写到的现象外,在转出面积的三类景观类型中,林地有22.21%转为灌丛,草地有43.22%转为灌丛,耕地有38.85%转为灌丛,灌丛成为转入面积最大的景观类型。

2.原因分析:

1)研究区域2000年-2007年转移面积总和为6913.7154km2,占研究区域总面积的38.54%:该现象的主要原因为21世纪以来人类社会的快速发展。人口的增长导致的区域工业化与城市化的推进以及农业结构的调整,都会在一定程度上推动土地利用类型的转移和重塑,工业和城市建设的不断扩张往往伴随着大片农田或自然景观的转变,而国家政策的提出与农业结构的调整同样会影响相关的土地利用类型;

2)耕地与草地具有高实现率与高转化率,而水域、建设用地等景观类型的变化较为稳定:该现象的主要原因为土地利用类型特性。相较于其它土地利用类型,耕地和草地这两类土地利用类型通常用途较为灵活,具有更多的功能性,且较容易受到农业技术、管理方式、市场需求、国家政策等多方面的影响,因此较容易转化为其它土地利用类型。而水域通常受地形和附近水文特征等自然因素的影响,变化相对较为缓慢,且水域与建设用地等土地利用类型往往受到国家政府严格的调控、规划和保护,因此变化相对稳定;

3)灌丛成为转入面积最大的景观类型:该现象的主要原因为退耕还林政策与分类误差。正如上述内容所写到的,2001年丹江口市被纳入全国退耕还林试点县市,对25°以上的坡耕地逐步实施退耕还林,并且实施荒山造林和封山育林政策,因此大量耕地被转化为灌丛与林地。但灌丛的被转入面积大于林地原因之一可能在于:灌丛该土地利用类型作为林地的未发育完全状态,在退耕还林政策的提出与实施后,一些灌丛还亟待发育为林地;原因之二可能在于:茶树、果树等土地利用类型在遥感影像中的表现介于灌草地与林地之间,因此2007年的研究区域土地利用类型分类时易于出现混淆的情况,从而影响我们的分类精度甚至误导了结果分析。

最终结论:

土地利用结构特征的变化主要是受自然和社会经济驱动因素的双重影响,为探寻其根本原因,我们需要利用到驱动力机制以分析驱动因子及其驱动机理。而综上所述,丹江口库区2000年-2007年时期,土地利用类型变化的驱动力主要是社会经济政策因子,具体包括三个方面:产业结构特征变化、人口快速增长与国家政策影响,而自然因子相对稳定。

土地利用类型的变化受多方面因素影响的同时,对研究区域的各个方面也有着重要影响,在广泛查阅文献的过程中我们了解到土地利用类型变化与土壤学、生物学等多个学科息息相关。土地利用类型变化的驱动力与重要性启示我们:经济建设需要与生态保护并重,调整产业结构提高居民生活水平的同时,要珍惜现有耕地,不断提高生产力,贯彻退耕还林政策,加快森林环境保护工程建设。

实验心得

1.作为一名地信学子,对于已经使用ArcGIS这个软件两年多的我们来说,此次景观格局及变化实验相较于其它我们所接触的实验,相关内容与操作都较为简单,并不存在什么难点,实验内容逻辑也十分清晰明了,利用ArcGIS获得研究区域的高程与坡度数据—>获得不同坡度与高程等级下的景观类型分布—>获得不同年份详细数据,最后将我们在ArcGIS中获得的所有数据在Excel中整理分析;

2.在实验过程中我还深入感受到,虽然我们此次实验的数据分析内容还较为简单,不需要运用到除ArcGIS,Excel等其它什么较为复杂的软件,但是也充分体会到了数据统计工具的重要程度,在许多科学研究中,获得详细丰富准确的实验数据固然重要的,但独到精准凝练的数据分析也必不可少,而想要达到后面所说的这一点,仅仅靠文字的活灵活现是远远不够的,我们还需要有贴合有效的数据表达方式,而这就是我们数据统计工具所需要做到的;

3.此次实验与其它实验最大的不同之处就在于此次实验的结果分析的深入与严谨程度,在以往的实验中,更多的内容止步于实验结果的得出或者是浅尝辄止的结果分析。但出于景观生态学学科的特性与课程学习的要求,在此次实验中,我们不仅需要得到期望的数据成果,还需要有针对性地对各个结果进行深入浅出地细致分析,并依据相关文献内容进行辅助佐证以验证我们分析内容的准确性,这对于我们来说也是一次较为新奇的实验过程与内容;

4.因此,我在此次实验内容中采取的结果分析逻辑为:首先通过基础数据对基本现象进行总结,然后再在基本现象的基础上分别有针对地具体分析导致其的根本原因与其可能导致的后果,以此来达到条理分明面面俱到的效果。但我清楚明白,无论是实验要求的景观类型分类精度还是数据结果分析的全面程度我都还未达到最好,这也使我认识到学习是永无止境不进则退的,我也将在平时的学习中从拓宽自我视角的角度进行更为深入的学习。

参考文献

- 章影.丹江口库区土地利用与土壤侵蚀变化及其关系研究[D].中国科学院研究生院(武汉植物园),2017.

- 陈瑞华.对丹江口市退耕还林后续产业建设的思考[J].湖北林业科技,2008(04):59-61.

- 柳晶辉,杨坤,张力.丹江口库区土地利用/覆被与景观格局变化[J].长江流域资源与环境,2008(03):456-460.

- 张倩. 丹江口库区土地利用变化对土壤微生物学特征的影响[D].中国科学院大学(中国科学院武汉植物园),2019.

- 张利国.库区土地利用多功能时空分异及综合分区研究[D].中国地质大学,2020.DOI:10.27492/d.cnki.gzdzu.2019.000224.

- 胡砚霞,黄进良,王立辉.丹江口库区1990—2010年土地利用时空动态变化研究[J].地域研究与开发,2013,32(03):133-137+148.

2989

2989

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?