今天有点时间,工作时间摸个鱼写篇博客,进入自己主页发现,之前写的七十多篇博客竟有五十多篇设置为VIP文章,没想到CSDN会自动设置VIP,并且作者还一分钱没拿到,这是相当可耻的,于是花了近半个小时,挨个改回免费文章。

——馒头 2025.4.18日 于北京

对于本篇博客,不知道要写些什么,就是自己想到哪写到哪吧,但主要分为几个大的方面:

1、2025年脑机接口技术发展现状、

2、BCI学子未来出路

一、脑机接口发展现状:

2024-2025年至今,国内国际BCI新闻层出不穷,比2023年之前新闻多了很多。国内我比较关注的是BCI技术有望帮助渐冻症患者康复治疗。对于渐冻症,我在2023年时提到过原京东副总蔡磊身患渐冻症,并且他也拿出资金来支持渐冻症治疗的研发,早在之前我便说过,他为何不拿BCI技术试试,两年后果然山东济南的一家公司实现了这项举措:通过非侵入式运动想象,也就是所谓的“意念”来帮助下肢运动障碍患者恢复行走。

我看了新闻报道,关注的点是新闻有提及BCI治疗渐冻症,但其公司实力和实际效果我认为很一般,并且现在很多的所谓“意念”控制范式中,掺杂了EMG信号,看完新闻,查了公司,发现只是噱头罢了。

国内自举办脑机接口产业联盟第一次、第二次全体大会后,从2024年,尤其是过了不到几个月的2025年,国内各地举办的BCI各个类型大会,由各个单位,由各个名目举办的会议遍地开花。今年不少同学问我:老师,你去参加某某会议吗,我回答都是没时间去。这遍地会议的背后,是一片乱象,水浑了,有人才好摸鱼。这也正是我们系统工作组那位哈工大主任所担忧的:遍地开会的背后,打着技术交流的名义,其实是滥竽充数、混着水把钱挣了。我也相信各位同学参加这些会议,有很多不认识的高校的老师也做BCI了,也分享了,有很多不认识的初创BCI公司也来展示了,说自己技术多多先进,不过贻笑大方。

国内说完了,现在我说一下我关注的国外的几件事:

一、

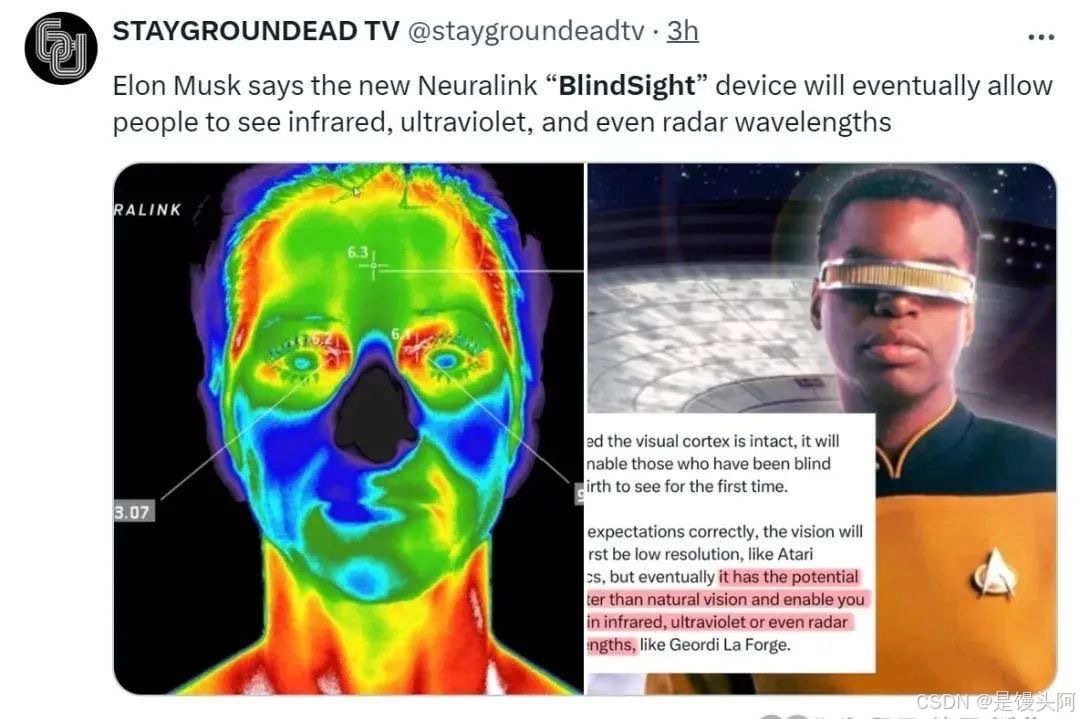

马斯克属下的Neuralink公司确认将在2025年末,将开展Blindsight首次人体测试。Blindsight能与大脑视觉皮层协同工作,刺激神经元成像,帮助后天失明患者恢复视力。“盲视”植入物终究来临,Blindsight系统核心技术在于微型电极阵列和先进的神经编码算法。设备通过植入大脑视觉皮层的超薄电极,将外部摄像头捕捉的图像信息转为电信号,直接刺激神经元产生视觉感知。对此,我联系在老美的师哥,通过他给我消息是:初级Blindsight只能提供低分辨率的黑白图像!我的天,我说师兄这已经很逆天了,这足以让完全失明的患者重新感知光纤、形状和运动等基本视觉信息,脑机接口新的纪元将在2025年由马斯克打开,让未来更像未来,而不是国内还在玩ssvep和MI+EMG意念噱头。对于Blindsight我们今年拭目以待,到时我也会再大写特写一篇文章介绍其成果。

二、

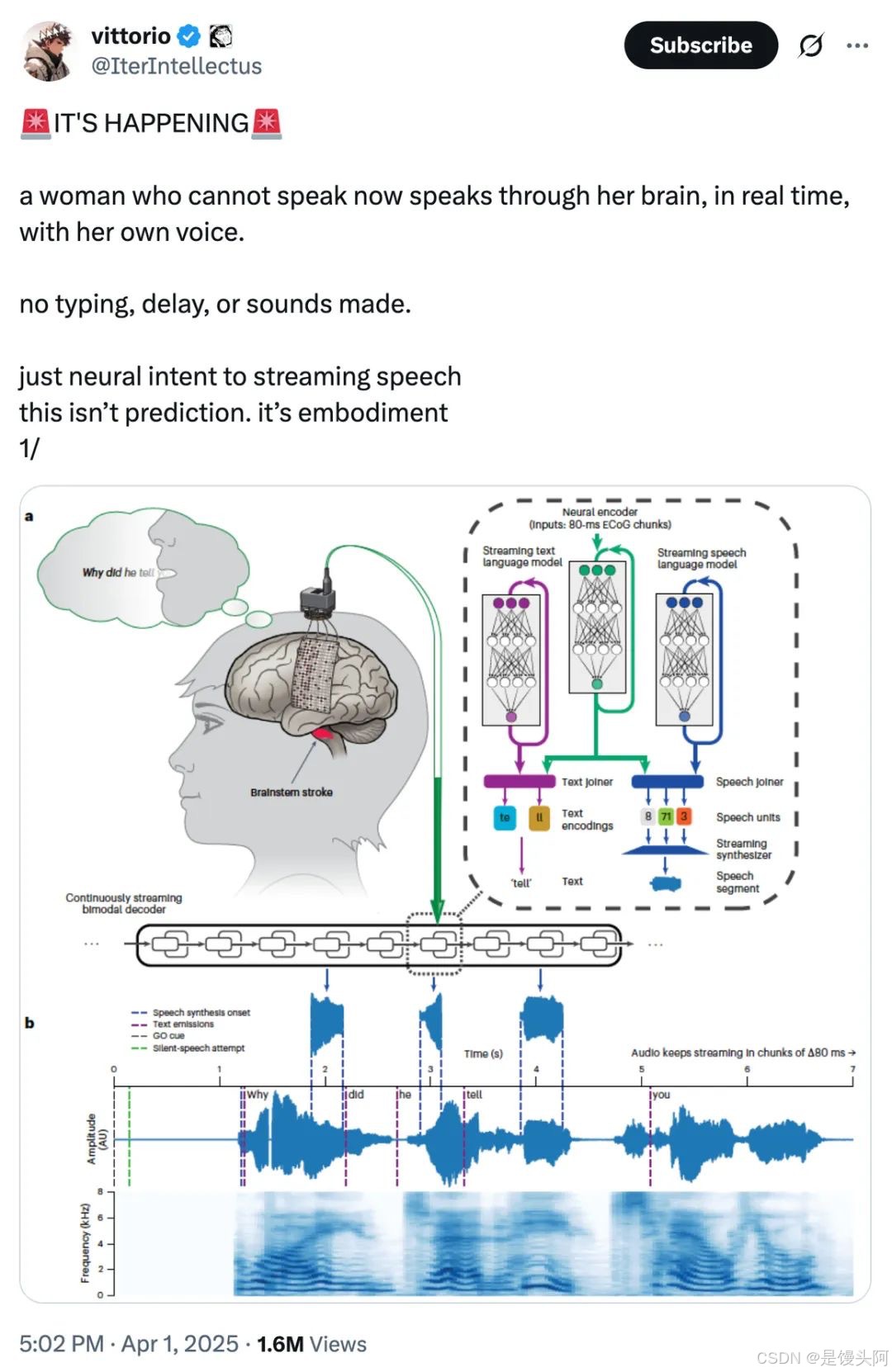

2025年有加州大学伯克利分校发表的一篇流式“脑转语音”登上了nature 子刊,其作者发表的推特帖子,瞬间浏览量达150w。简单来讲,这项研究牛在:

1、被试无需发声,用意念即可【说话】

2、流式系统每分钟可打90+单词,先前最先进的是每分钟14个单词

3、系统解码延迟仅80ms

4、模型泛化能力超强,深度学习解码器经过2.3万次训练后,换个被试仍可保持最佳性能。

说到这些指标,可能大家还不知道他到底有多nb:我们一般国内做BCI项目,验收时,指标中,延迟<500ms即可,有的指标严格些(项目花的钱多,一般几百万了),延迟需要<200ms,而且每分钟打字20以内,虽然打的是汉字,但也是英文字母打出来的。也就是国内你花500w做的东西(馒头老师见过花500w做的脑机项目有多垃圾,不要喷),比他这个性能总体要低6倍左右。

三、

把脑电采集电极安装在头发丝之间如何?

这是我关注的第三点,特别有趣的一项研究。一项来自《美国国家科学院院刊》上的工作引起了我极大地兴趣。脑机接口通常很笨重,这使得在移动中使用它们变得不可能。一种新的神经接口小到可以附着在用户的毛囊之间,即使用户在移动中也能继续工作。

目前,脑机接口通常被用作研究神经活动的研究设备,或者偶尔作为严重瘫痪患者控制轮椅或电脑的一种方式。但人们希望有一天它们能成为一种快速、直观的方式,让人们仅通过思想就能与个人设备互动。侵入性方法将电极植入大脑深处可提供最高保真度的连接,但监管机构在短期内不太可能批准它们用于除最紧迫的医疗问题之外的任何情况。一些研究人员专注于开发非侵入性技术,如脑电图(EEG),它使用贴在头部外部的电极来接收大脑信号。但要获得良好的读数需要电极和头皮之间保持稳定的接触,这很难维持,特别是如果用户在日常活动中四处走动。

现在,研究人员开发了一种直径仅为 0.04英寸的神经接口,它使用微针无痛地附着在佩戴者的头皮上,以实现高度稳定的连接。为了展示该设备的潜力,该团队使用它来控制增强现实视频通话。在佩戴者站立、行走和跑步时,该接口在植入后可工作长达 12 小时。

“这一进展为脑机接口在日常生活中的实际和持续使用提供了一条途径,增强了数字环境和物理环境的融合,”研究人员在《美国国家科学院院刊》上描述该设备的一篇论文中写道。为了制造他们的设备,研究人员首先将树脂模制成1个微小的十字形状,表面伸出五个微型尖刺。然后他们用一种叫做聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)的导电聚合物涂覆这些微针,以便它们能够接收来自大脑的电信号。

除了将传感器牢固地附着在头部之外,针还穿透由死皮细胞组成的头皮外层,该外层起到绝缘体的作用。这使得传感器能够直接从表皮记录,研究人员表示,这能够实现更好的信号采集。

研究人员还将一条蜿蜒如蛇的铜线连接到传感器上,并将其与更大的电线相连,这些电线将记录的信号传输出去进行处理。这意味着即使主体移动时较大的电线被晃动,也不会干扰传感器。

2、BCI学子未来出路

首先,大家作为学生,从事这项研究,最根本的是毕业和继续深造。而这两方面都离不开:论文

作为一项交叉研究领域,脑机接口无疑是相对而言好写论文的一个。对于硕、博、博后而言,在学期间产出多的高质量、高水平论文才是硬通货。而若是做算法改进这块,无疑更好写论文,而改进灵感哪里来呢?根本在于:从CV、NLP领域的模块迁移过来,实验得到好结果,做足工作量,然后讲好故事,写论文投稿。而如何从CV这些领域查找定位相关模块“轮子”,如何使用,授人以鱼不如授人以渔的问题,我在中级课中已讲过了。

看到这,我相信有很多高手同学认为不过如此,当然也有同学直言不讳的告知过我不过如此,我对于这个“不过如此”我认为有两层意思:

1)馒头老师不过如此

2)BCI算法不过如此

对此我并不反驳,也不想解释什么,这一群体同学起点中规中矩,而且偏年轻化,比如本科或者研一二。他们想做的是脑机接口闭环系统,是一整套完善二健全的设备,通过算法能够使得系统稳健而准确的运行,使得各种医学疑难杂症得到妥善的辅助治疗,使得脑控变的真正实现,使得强脑技术得到真正的落实。这也正是我多年前学生时的愿景,但我最终做出了部分妥协,我希望这些质疑我的同学将来能够做出真正的能够媲美上述UC Berkeley的脑机接口系统,我国的科研需要你们!

最后,馒头老师想对各位说的话:

改变人生的事情,你必须冒险

意义非凡的事情,大多碰巧发生

不重要的事情,才有周全的计划

1347

1347

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?