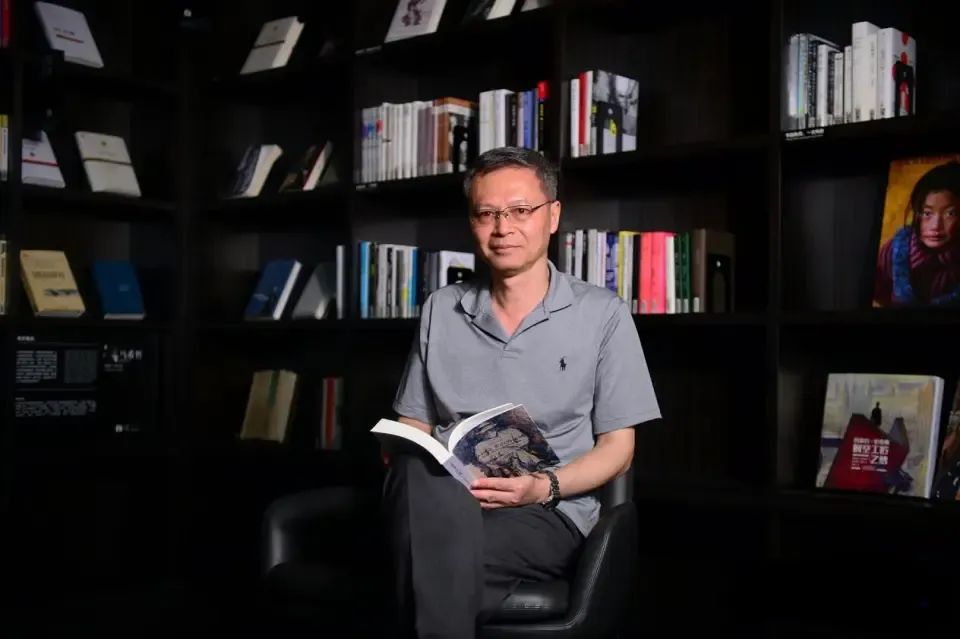

王笛

如果要问是什么塑造了今天作为学者的我,回答十分简单,那就是读书。读书增加了我的知识,促进了我的思考,塑造了我的人格,决定了我的思想;读书让我有独立的思想,让我有人文的关怀,让我有事业的追求。

每个人都有自己一生花时间最多的事。那么,回顾自己花时间最多的事情,都和书有关,可以简单总结为“三书”,即读书、写书和教书。当我坐下来,开始回顾自己的读书史,发现书造就我的思想、人格和人生。

大学时代的读书和思考

我是1978年进入四川大学历史系的,原是想读中文系,因为历史科几乎考了个满分,为了确保被录取,便第一志愿报了历史专业。在入学之初,我的兴趣在世界史,从人类的起源,到哥伦布发现新大陆,以及第二次世界大战风云,都充满着好奇,还担任世界史的课代表。在一年级时,我曾经致函《世界历史》编辑部,就著名学者严中平先生关于哥伦布发现新大陆的一篇文章中的观点提出商榷,编辑部将信转给严先生,严先生还给我回信表示欢迎写学术文章商榷。

但是在二年级下半年,隗瀛涛先生给我们上中国近代史,他思想敏锐,口若悬河,把历史讲得既生动,又深刻,使我兴趣为之一变,发现中国近代史中竟然蕴藏着如此回肠荡气、波澜壮阔、令人深省的历史。决定改攻中国近代史,一个好老师便这样不知不觉地改变了一个学生的人生选择。

我的第一篇论文

从来没有写过学术论文,真不知道从何入手。一旦进入到中国近代史的领域,一些基本的书便要仔细研读。比如胡绳先生新出版的《从鸦片战争到五四运动》上下册,便是经常摆在手边的。还有就是胡先生的早期著作《帝国主义与中国政治》。由于我进入史学研究的第一个课题,就是辛亥革命,所以那个时候读得最多的书就是关于辛亥革命的书籍和论文,章开沅先生主编的《辛亥革命史》三卷本,金冲及、胡绳武合著的《辛亥革命史稿》(也是三卷本,记得当时只出版了第一卷),读得最仔细。还有我的硕士导师隗瀛涛先生写的《四川保路运动史》,也是反复研读的书。

那时正是辛亥革命70周年纪念,我便决定写一篇论文,对孙中山的外交思想和对外态度进行认真的梳理。那实际上成了我学术生涯的第一篇论文。 在《帝国主义与中国政治》中,胡绳认为当时孙中山向西方表示承认不平等条约是只反清不反帝,但是我在读了孙中山在辛亥革命前后的对外问题的一系列阐述后,发现不是孙中山不反对帝国主义,而是出于策略的考虑。因为他认为反帝反封建同时进行,犹如两个拳头同时出击,是不可能完成推翻清政府的历史使命的。当时“文革”结束不久,关于孙中山的全面研究和资料整理还处于早期阶段,史料非常零散,寻找起来有相当的困难。我查阅了原四川大学校长黄季陆编的《总理全集》以及刚出版不久的《孙中山全集》第1卷的有关篇章以及其他各种文献。第一次收集原始资料,对资料来源不熟悉,在那段时间里,除了上课,就基本上泡在图书馆,当时能找到的资料都找来读了,做了大量资料卡片。

第一篇论文的写作非常艰难,但发表则很顺利。我先将论文的一部分修改成一篇独立的文章,投到上海的《社会科学》杂志,不久便收到该刊编辑部的来信,告诉已决定发表。在评审意见上,除了指出本文优点和修改意见以外,还有该刊主编的一段批语,我至今还记得是这样说的:“论文观点新颖,论述周全,甚感后生可畏”。当时能得到这样的评价,对我真是莫大的鼓舞。这篇论文以《论辛亥革命反帝斗争的特点》为题,发表在该刊1981年第4期上,而且是那组纪念辛亥革命文章的首篇,并受到学术界的关注,如《新华文摘》刊登了论点摘要。这对一个还在读本科三年级的学生来说,具有特别重要的意义。

第一篇论文发表以后,我对这一课题的研究并未就此结束,后来将论文的最成熟的稿子寄给了《历史研究》,也得到该刊编辑们的青睐,又经过与责任编辑阮芳纪(后来他担任过《历史研究》的副主编)长达几年的通信,根据他的意见反复修改,终于以《论辛亥革命时期孙中山的对外态度》为题,在1986年的《历史研究》第2期发表。

大学里的读书生活

当时改革开放刚起步,文史专业是大热门,同学中人才济济,许多在“文革”大混乱中,“躲进小楼成一统”,饱读诗书。我踏进校门后,真有“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的感慨。那时是八个人一个寝室,睡上下铺,虽然条件不怎么样,每天课余谈书论道,有了好书好文章,大家互相传阅,不时还买点廉价的“跟斗酒”小酌助兴,晚上饿了用煤油炉煮面甚至煮白菜,11点全楼关电闸以后,就打手电在被窝里读书。就这样,度过了四年难忘的时光。

除了专业书,大学期间也读了许多文学作品,特别是古典文学,背诵了许多唐宋诗词和《古文观止》里面的名篇。

记不得具体是哪一年了,当时金庸的书还未在大陆出版,他的《射雕英雄传》在某杂志连载,该杂志只有学生俱乐部有,每天借的人众多,如果不是开门前去排队,休想借到。所幸的是,一个同学在俱乐部服务,便“滥用职权”,晚上俱乐部关门时,把杂志带回来。一次带一本,寝室同学便开始流水作业,大家预先商量好阅读顺序,一个传一个。11点全楼寝室断电后,就到路灯下读。读完了,回来把下一个同学摇醒,就像接力一样,这样传下去读,到早晨便差不多转了一圈。

我还依稀记得,站在昏暗的路灯下,周围漆黑,当读到梅超风在荒山上,在凄冷的月光下,用骷髅头骨练“九阴白骨爪”,一掌下去,便是五个黑洞洞,看得毛骨悚然,出一身冷汗。就这样,记不得熬了多少个夜晚,陆续看完了这部引人入胜的小说。说实话,虽然之前中外小说看了不少,但金庸的武侠故事给人耳目一新的感觉。不过,大学阶段一过,中国改革开放和思想解放开始进入黄金时期,我便告别了小说,开始沉湎在那些令人目不暇接的人文社科译著之中,再无机会重新光顾金庸。直到2010年代,因为我研究的重点转到了秘密社会,我才读了《鹿鼎记》,因为里面有不少内容讲到天地会,但那已经主要不是为了消遣,而是带有研究的目的了。

大仲马的《基督山伯爵》也是在我上大学期间进入校园的。以前曾听别人讲过这部小说,主人公(即后来的基督山伯爵)从伊夫岛的死牢里挖隧道,最后装死脱逃的故事,扣人心弦,所以对这本书特别期待。

现在的大学生可能很难理解那时好书难找的窘境了。上世纪80年代前后,中国还是计划经济,供需脱节,好书市场上难求,经常需要通过内部关系才能买到。这本书可能以后还出过若干不同版本,我记得当时读的是蒋学模先生的译本。我读过许多翻译书,译者多不记得,但蒋学模则印象深刻,因为他是著名经济学家,当时我们的政治经济学课用的教材,便是他写的。一个经济学家翻译小说,在中国文坛并不多见,自然刮目相看。我仍还隐约记得他在译后记中所讲的该书翻译经过,说在1930年代他看了美国电影《基督山恩仇记》后,引发了对这本书的浓厚兴趣,便想法从某图书馆找到原版小说,然后开始翻译,抗战后在上海出版。1949年后,人民文学出版社早就排版准备重印该书,但因种种原因,排好的版直到改革开放后才得以付印。

在川大读本科和研究生的时候,经常爱去的一个地方,就是四川大学图书馆后面的那一片两层的老藏书楼,那里是线装书的书库。那里没有单独的阅览室,只有一个图书管理员卿三祥老师(感谢我的大学同学们帮我回忆起他的名字),是一个四五十岁的中年男子,他对古籍很熟悉,经常看见他坐在书桌面前读这些线装书。他允许学生进入书库翻书。那个时候任何地方的图书馆都是必须先填书单,然后才是由图书管理人员把书借出来。去那里的学生也并不多,可以说是一个难得的静心翻书的好去处。

那个地方条件非常简陋,线装书上都蒙上了一层灰。不过,那里放的线装书都不是什么珍本,大多是晚清民国时期的刻印本。而真正的善本都非常完好地藏在图书馆的大楼里边专门的特藏室里面,借阅都必须经过烦琐的手续。

记得我经常在这里翻的书之一的是《艺文类聚》。这个《艺文类聚》就有点像现在我们在资料库里用关键词搜索,该书把各种不同的书里边出现的知识点或者关键词收录在一起。这应该是中国现存最早的类书之一,有上百卷,全书百余万言,征引古籍上千种,分类编目,非常容易检索。而且资料来源,皆注明了出处;所引的诗文,都有时代。其实《艺文类聚》中引用的古籍,有的书已经失传,因此保存了非常珍贵的唐代以前的诗词歌赋。可以想象,过去人们想得到某一个类别的知识,如果要翻阅上千种古籍,那是多么地困难。古人已经为我们想到了,把同类的知识放在一起,便于后人查阅。

还有一个经常光顾的地方,就是四川大学历史系的阅览室,那里的藏书也还是不错的,特别是史学期刊。不知什么原因,那里的场景,40多年过去了,还是历历在目:那光线不是很好的藏书屋,一排一排的书架,逼仄的空间。

研究生阶段的彷徨

史学研究是一个长期的培养过程,虽然上面提到本科期间就有论文发表,但其实我记得已经进入了研究生的阶段,对怎样读书和怎样进行研究,还是比较彷徨甚至焦虑,极力在寻找自己未来的学术道路。那个时候读书没有重点,没有方向,只是尽量地多阅读。

在研究生阶段,我的研究的重心已经从辛亥革命转向了清末新政,即在辛亥革命前十年清政府发动的改革,并以《清末新政与经济变革》为题,完成了硕士论文。在硕士论文基础上,发表了一系列关于清末新政经济变革的论文。

这个时候,我开始意识到自己治学中的一个不好的苗头,也可以说是一种担忧吧:自从进入学术领域,自己的兴趣、阅读和写作范围,都不过在辛亥革命和革命的前十年,我开始对自己狭隘的眼光有些隐忧,开始思考怎样突破这样一个极小的格局。

以今天的眼光来回顾那段时期,发现了一个极为有趣的现象:虽然那个时候我研究的是大题目,但是格局却很小;而今天我集中在比较小的题目,但自我感觉格局却大多了。因此,一个人的眼光,经常和他的兴趣联系在一起。如果对超出自己研究范围内的知识和信息都没有兴趣,可能就是创造能力降低的一种征兆,那么,就需要通过阅读来打破这一局限。

读研究生期间,我继续在那个线装书库翻阅各种杂书。记得包括成都尊经书院所刻印的各种木刻版的线装书籍。尊经书院成立于同治年间,是当时的四川学政张之洞支持设立的。在义和团运动以后的清末新政时期,将锦江书院、尊经书院与四川中西学堂合并,成立四川通省大学堂,即后来的四川省城高等学堂,也是四川大学的前身。那个时候我的兴趣在四川的教育史,所以书库里面所藏的《创建尊经书院记》也仔细阅读过,还翻阅了张之洞的《书目答问》等。

我还关注清末四川的改良运动。如在尊经书院的宋育仁和他出版的《蜀学报》。另外在这个书库还保存有大量的近代著名人物的文集,如《曾文正公全集》《张文襄公全集》《左文襄公全集》《李文忠公全集》等等,都是经常翻阅的。研究中国近代史,这些文集毫无疑问都是必读书。

开始阅读英文原著

1985年我硕士毕业留校任教,先当助教,两年以后转讲师。1987年年底,在当讲师仅仅两个月之后,我破格被晋升为副教授。当时四川大学实行一项改革措施,破格提拔人才。这项措施被称为“打擂台”,即不论资历、学历和年龄,都可以通过自己的科研和教学来公开进行竞争。结果文科有三位破格提拔为副教授,我便是其中之一。其中两位都是改革开放后中国最早的博士学位获得者。

那年我31岁,而我的老师辈有的还是讲师。可以说,全国范围内的历史系77级和78级的学生中间在1987年提为副教授的,我不敢说是唯一,那也是凤毛麟角。当时真是有“春风得意马蹄疾”的感觉,这一步迈得太大了,激动了相当长一段时间,总感觉不真实,似乎是春梦一场,醒来还是那个小讲师。成功来得太快,也给我增加了无形的压力,怎样在这个高起点的状态下,继续保持科研的高水平和创造力?

这个时候我的研究兴趣已经开始转向区域社会史,我打算突破过去只关心辛亥革命前十年的那个小格局,而把整个清代的长江上游作为我研究的焦点。为了以多学科的方法研究这个课题,我的阅读兴趣也开始从过去仅仅局限在历史学,转向了社会学、政治学、地理学、经济学、统计学等等。

正是因为阅读范围的扩大,我的眼界开始打开,思考也开始深入。世界史也纳入了我的阅读范围,甚至开始读英文原著,比如法国年鉴学派布罗代尔的《菲利普二世时代的地中海与地中海世界》 、布莱克的《现代化动力:一个比较历史研究》等。还有西方研究中国的一些英文著作,当时对我影响最大的应该是施坚雅(G. William Skinner)的《晚期中华帝国的城市》。1990年在上海召开中国城市史研究的国际学术讨论会上,我还有机会和施坚雅先生进行过直接的交流。

施坚雅把中国的城市系统分为九个“巨区”,对城市结构和系统进行分析。他认为,在19世纪,中国的城乡关系非常密切,各个地区已经建立了完善的市场网络,划分为各个层级,从最低级的乡场,到中级的镇,到县城,到中心城市,等等,形成了现代中国城市的完整结构。施坚雅的研究提出了很多有用的思考,超越了行政管理的范围,而是根据商业、贸易、交通网络等因素划分,并进一步把一个巨区又分为中心与边缘区。他从农民赶集,短途贸易,到长途贸易,探索中国的市场模式。不过,近些年中外学者对他的这个模式都有商榷。因为他的这个研究主要是根据他1940年代末到1950年代初在成都郊区的调查,后来一些学者认为他的这个模式不一定适合于中国的其他区域。但他的研究至少给我们提供了一个新的参照系,就是从市场的角度来看中国的城市系统和社会结构。

那个时期收集资料的困难,是现在所很难想象的。当时川大图书馆民国时期的图书基本上没有开放,据说是因为由于图书馆没有地方,几乎都打捆存放在理科楼。如果确实需要,可以提出特别要求,图书馆再去理科楼找,当然,这样找起来就非常麻烦,而且不一定能找得到。我也经常跑四川省图书馆,记得有一本非常重要的书,还没有读完,下一次再去管理员便说找不到这本书了,真是无可奈何,直到我写完《跨出封闭的世界》,也无缘再参考那本书。

写《跨出封闭的世界》的时候,是我买书和读书的高峰。有的必需的参考书图书馆没有,新书要等许久才会上架。为了用起来方便,只有靠自己购买。当时虽然是副教授了,在同龄人中收入也算不错的,但买书仍然是一项极大的负担。为了写那本书,可以说是不惜血本,只要研究需要,就一定买下来。研究的过程,就是一个阅读的过程,就是一个把自己的思路打开的过程。那个时候我就非常清楚,研究需要站在“巨人”的肩膀之上,在前人的研究之上有所发展,而不是闭门造车。所谓学术就是要与其他的研究进行对话,没有对话,没有理论,没有思考,没有方法的探索,没有观点的碰撞,那么就谈不上是好的研究。

当然,这段时期,当时流行的伤痕小说、西方小说、诺贝尔文学奖获奖小说、中国古典小说以及新翻译介绍的人文、社会科学作品,特别是四川人民出版社出版的“走向未来”丛书,也都读了不少。

在这一阶段所读的书,所买的书,学者朋友所送的书,都没有保存下来。我出国之前在成都有一套新公寓,书房四壁是顶天立地的玻璃书柜,全部都装满了书。包括二十四史、大英百科全书,以及我写《跨出封闭的世界》所参考的几乎全部的书籍。1991年去美国之后,那一屋子书也静静地在那里躺了十几年。每当我有机会回成都的时候,就去那里住几天,再见那些书,像是见到久别的朋友。从书柜里拿出一两本来翻翻,也会勾起一阵回忆,似乎每一本都有它后面的故事。有的在头脑中早已消失的经历,居然也因为手里的那本书,而从记忆的深处浮现了出来。

到美国以后,每次回国,我都会去北大附近的万圣和风入松购书。回国参加学术讨论会,或者在高校讲学,总是会有学者送书。甚至有些作家送给我父母的书,也被我陆陆续续地带到了美国,如我姨父何满子、我父亲的朋友流沙河、邻居车辐等出版的书,都从我父母家的书架上,最后在美国得克萨斯大学城我的书房里落了脚。慢慢地我在美国又有了一书房的书。

2015年到了澳门大学工作,又面临一个新的转折。又将所有的藏书进行了一番清理,大部分的专业用书,都不惜血本,托运到了澳门。这个时候世界正面临着从纸质书到电子书的重大的转折。于是,我书的收藏和阅读,也越来越以电子书为主,这也是随着科技和时代发展的一个必然的趋势吧。

王笛,澳门大学历史系讲座教授,曾任美国得克萨斯A&M大学历史系教授。美国约翰斯•霍普金斯大学历史学博士。

主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观史的研究。学术代表作有《跨出封闭的世界》、《街头文化》(中英文)、《茶馆》(两卷本,中英文)、《袍哥》(中英文)、《走进中国城市内部》、《从计量、叙事到文本解读》,著有非虚构历史读物《消失的古城》《那间街角的茶铺》。

曾两次荣获美国城市历史学会(UHA)最佳著作奖,并获首届“吕梁文学奖”、单向街图书奖、中国会党史研究会最佳著作奖等图书奖。

来源:学术成长学苑、211 统计课堂等

高颜值免费 SCI 在线绘图(点击图片直达)

最全植物基因组数据库IMP (点击图片直达)

往期精品(点击图片直达文字对应教程)

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?