一、集成电路电磁兼容标准的发展过程

1.1 国际上集成电路电磁兼容标准的发展过程

集成电路的电磁兼容研究在国际上开展较晚但发展迅速。最早开始于汽车工业的需要,上世纪九十年代初期,元器件和芯片级的电磁兼容研究开始受到关注,但除了美国机动车工程师学会(SAE)为汽车应用出版的标准外没有其他的标准化试验方法可用。但是这些方法只有在特定的情况下才是可用的,对集成电路生产厂或用户提供不了多少有用的测试数据。集成电路的电磁兼容性能在很大程度上是随机的。

随着集成电路技术的发展,需求不断增加,其电磁兼容问题也日益受到关注。从上世纪九十年代晚期发展到今天,法国、德国、美国、日本和国际标准化组织相继做出响应,在集成电路电磁兼容测量和标准化方面做了大量的研究工作。如美国汽车工程师协会的SAE J1752系列标准,德国电气工程师协会的VDE UK 767.14标准。

1994年6月,美国汽车电子协会(Automotive Electronics Council,AEC)首次发布了AEC Q-100 《基于失效机理的集成电路应力测试鉴定》标准。紧随其后,1995年,国际自动机工程师学会(SAE International, 曾用名Society of Automotive Engineers,原译:国际汽车工程师学会)首次发布了两种集成电路电磁辐射发射测量方法标准,分别为SAE J1752/2-2016 《集成电路辐射发射测量 - 表面扫描法》和SAE J1752/3-2017 《集成电路辐射发射测量 - TEM和宽带TEM小室法》(年代号均代表该标准目前的最新版本),紧接着,于1997年首次发布了与上述两个测量方法相配套的通用条件和定义标准SAE J1752/1-2021 《集成电路电磁兼容测量程序- 通用条件和定义》(年代号代表该标准目前的最新版本)。后来,AEC Q-100标准引用了SAE J1752/3标准,并将其作为评估集成电路电磁兼容性能的依据。

IEC/TC47/SC47A(国际电工委员会半导体器件标准化技术委员会集成电路分技术委员会)专门成立了第九工作组负责集成电路电磁兼容标准的制定。IEC于2002年出版了第一个集成电路电磁兼容测试标准,目前在测量方法上已形成了一套标准体系,包括IEC 61697集成电路发射系列标准、IEC 62132集成电路抗扰度系列标准和IEC 62215集成电路脉冲抗扰度系列标准。IEC于2008年出版了第一个集成地哪里电磁兼容性能仿真建模标准,目前在集成电路电磁兼容仿真建模方面也形成了一系列的标准IEC 62433系列标准《集成电路电磁兼容建模》。

1.2 我国集成电路电磁兼容标准的发展过程

进入21世纪以来,随着IEC集成电路电磁兼容系列标准的陆续发布,我国国内的学者逐步开始集成电路电磁兼容的研究。

随后,国内高校及研究所开始开展基于IEC集成电路电磁兼容系列标准的研究以及针对集成电路的电磁兼容试验环境的搭建及试验验证。随着国内集成电路电磁兼容研究的逐步深入,针对集成电路电磁兼容的行业标准陆续发布,包括:YD/T 1690系类通信行业标准、SJ 21147系列和SJ 21473系列电子行业标准。

2019年5月28日~29日,全国半导体器件标准化技术委员会集成电路分技术委员会(SAC/TC78/SC2)(现为全国集成电路标准化技术委员会(TC599))下属的集成电路电磁兼容标准工作组(以下简称“工作组”)在北京召开工作组成立会议,中国电子技术标准化研究院作为工作组归口管理单位,工作组的成立标志着我国开始制定自己的集成电路电磁兼容国家标准。

图1 全国集成电路电磁兼容标准工作组成立会

截止目前(2024年7月),共有3项集成电路电磁兼容国家标准发布实施。

二、集成电路电磁兼容标准的现状

2.1 SAE的集成电路电磁兼容测量程序系列标准

2.2 IEC的集成电路电磁发射测量方法系列标准

2.3 IEC的集成电路电磁抗扰度测量方法系列标准

其中,IEC 62132-3标准因该标准规定的大电流注入(BCI)方法测量结果的一致性较差,且可以被IEC 62132-4标准规定的且已广泛应用的射频功率直接注入(DPI)方法所替代,所以,该标准经IEC TC47/SC47A投票表决已于2020年12月31日废止。

2.4 IEC的集成电路脉冲抗扰度测量方法系列标准

2.5 IEC的集成电路收发器的EMC评估系列标准

2.6 IEC的集成电路电磁兼容建模系列标准

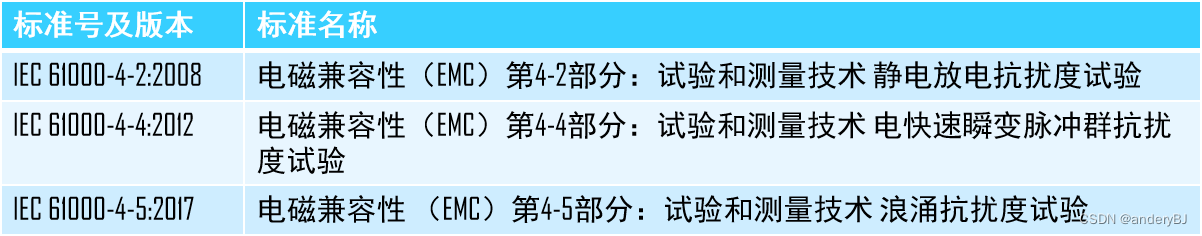

2.7 IEC的集成电路脉冲抗扰度引用标准

2.8 ISO的集成电路脉冲抗扰度引用标准

2.9 我国已发布的集成电路电磁兼容国家标准

作者信息:朱赛,18210821611,zhusai@cesi.cn

235

235

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?