整本书,虽然书名为《阅读的方法》,有点类似于罗列各家名言名句,然后再配上,自己对于佳句阅读与感悟,其实我们自己,也是这样通过自己的阅读来获取知识的,有时候原本,属于写得太好太精美了,引起我们拍案叫绝,我们不禁引用他们的话语。这本书就像这样构成的,当然我们也需要自己的感悟,这就是我们学习的过程。

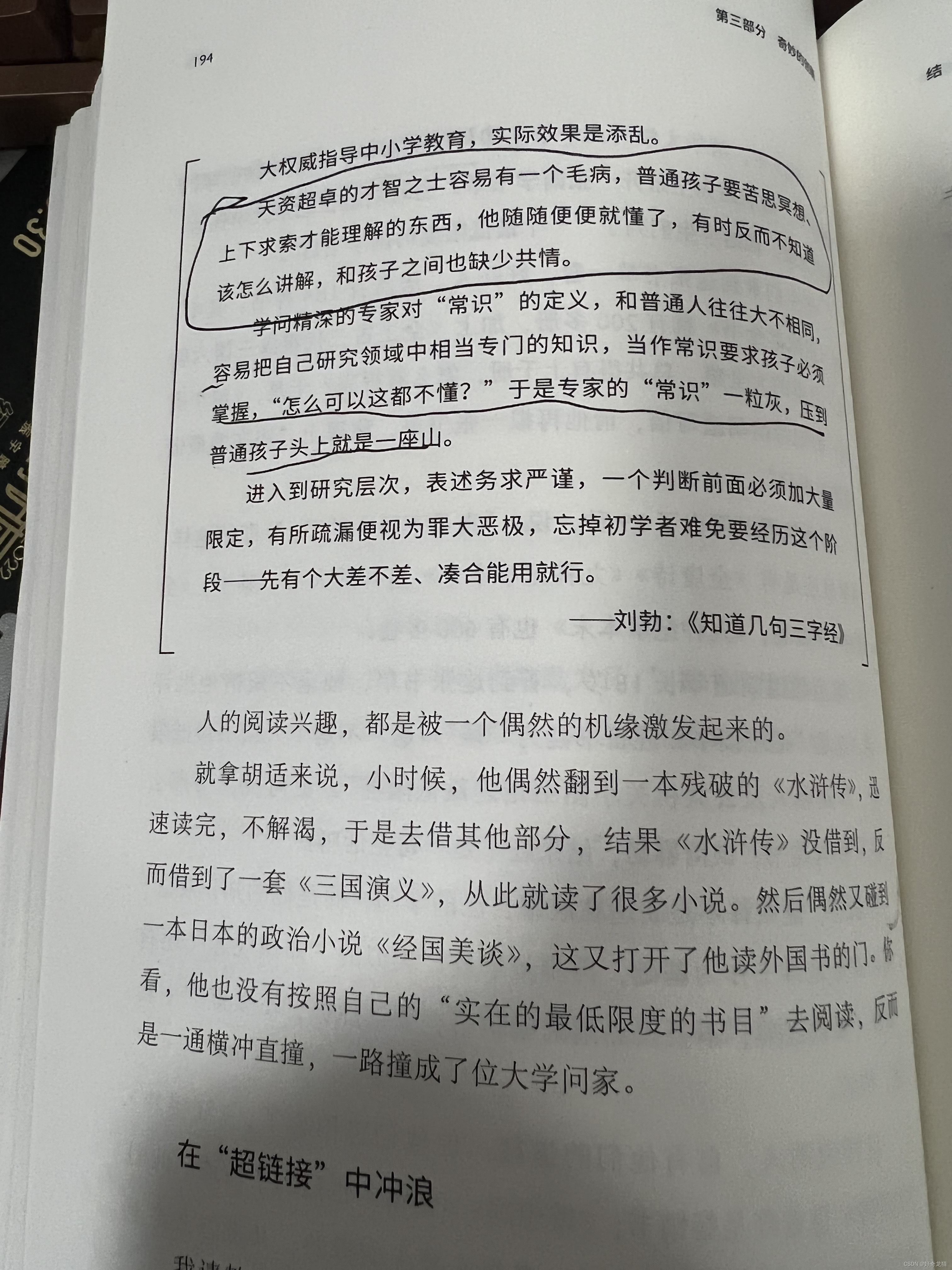

(1)我们以为理所应该得知识,对他人就是新知

记得有一次给三哥家的孩子,讲解初中的物理题目,是一道电阻串并联的问题,而自己看了题之后,大概就明白是要求解一个电阻阻值的问题。

因为对串并联固有的理解与认识,可以说用很简短的步骤,就思考出了答案,并且津津有味地给孩子讲解起来,但是她依然很难理解,于是自己也是说出了自己全部想法,每一步是怎么样来的,但是依旧得到她迷惑的小眼神。

这可能就是认知的不同步,我们认为理所应当并且记牢的知识,我们已经学了特别久,以至于,就像固化在我们大脑里一样,拿来就用,但是对于孩子来说,对于三哥家的孩子来说,那就是新知。

(2)我们可以通过阅读获取知识 但无法获得体验,总有些体验不到内在

我们经常看电影,或者是电视剧,那些被关在集中营里的人,通常会想尽一切办法,与看管他们的人进行斗智斗勇。而我们通常也会认为被关起来的人是正义的,监管的那些人是不正义的。

而在这本书说到,在集中营的那些人,那些被看管起来的人,会以为他们想方设法去逃脱,但实际的情况,与我们感觉恰恰相反,或者让我们意想不到,这便是,我们没有体验到,但我们通阅读能知道的事情,在战争年代,关在集中营里,当时发生的真正情况。

其中在书中说到一个维利新的幸存者,他一生都觉得就是因为呆在那里,他自己变得非常糟糕了,他当时被关进去的时候,人们只有顺从,而看管集中营的人,要求他们上交自己财务,并没有任何打骂,以非常和蔼语气说的,这让被关押的人想不到出任何反抗的理由,为什么不上交呢?后来他们自己就有些逆来顺受了,任何反抗的人就会被他们视为异类,将他排挤出群体。

这让人想起了一个有关猴子的实验,说有三只被关在笼子里的猴子,面前有个香蕉,但是这个香蕉连着一个开关,只要一去拿,3只猴子都会被电,开始三只猴子还都忍不住取拿,被电过后,就不会再去了,演化出一种相反的状态,哪只猴子只要企图去拿,就会遭到灵两只猴子毒打。就没有猴子就哪里,后来换了一只新的猴子进来,看到香蕉就像拿,但是立刻就会遭到另两只毒打,虽然不知道为什么,也不敢取拿来了,后来陆续有猴子被替换进来,所有猴子都被替换一遍了,但是只要有猴子想要拿香蕉,就会被打,即使没有电了,但这个传统被保留下来。

记得老一辈讲有关以前抗战时期的事,还是非常令人在免费难忘的。在电视剧中,日本鬼子几乎只要一进村,就会不停地杀戮与抢夺,但老一辈讲,在他小的时候,其实进村的日本兵,进入民房或者土房时,还是非常有礼貌的,会将枪支放在门口,然后进来,请求用瓢给碗水喝,在真实的情况下,我们可能永远无法体验到当时情景与场面了,但是我们记得这个故事真实发生过。

(3)想办法看见别人眼中自己的模样

“自己这个东西是看不见的撞上一些别的什么反弹,回来才会了解自己。”当时看到这句话的时候,觉得山本耀司说的非常好,有种醍醐灌顶的感觉。

我们可能太了解自己了,或者说我们就是我们自己,所以我们无法看到我们自己,我们可以对着镜子看,镜子中的自己,或许长得美一点,长得丑一点,长得胖一点,长得瘦一点,但那都是我们自己。但如果不和他人对比,我们其实并不知道自己的美丑。

同样你不知道自己的性格,或者说不知道在别人眼中自己的模样,当我们深入考虑我们自己的性格的时候,自已很难说的自己到底什么性格,我们有同情心,可以去通过现场的环境,去分析与感受他人的情况,通过同情心,来感受他人的情感与他人的喜怒哀乐,但是我们自己很少能够感受自己,我们感到悲伤痛苦的时候,我们只知道我们感到悲伤与痛苦,这话听起来有些绕口。

说个例子吧,以前在回老家的时候,自己的爸爸只要喝酒,就喋喋不休起了各种各样的事情,就是耍酒疯。有一次,在一次饭局上,和爸爸一起吃饭的哥哥们,也就是自己的二大爷和三大爷,三大爷说你这脾气是不是很像以前咱们的爸爸,你以前不是信誓旦旦的说,我长大了,绝对不像他这样吗?你怎么现在反而走了,他的老路啊,这句话对自己的触动很大,因为自己看见父亲喝酒后失态的表现,也曾经这样想过,自己不要重复,父亲这样的情况,但现在想来,这一方面需要靠自己努力改正,另一方面这也说明,他看不见他的自己耍酒疯的状态,所以他并不觉得那有什么不妥,这是非常可怕的存在。

回到这本书罗老师在最后提了一句,没有人是一座孤岛。每一个人都是大陆的一片,整体的一部分。

我们必须将自己嵌到人际关系中,才能知道自己大概的位置,以及自己对他人是什么样的模样,我们通过他人来,来反照,来认识我们自己,就是认识他人眼中模样的自己。

总体来说,这本数很值得多次翻开的,非常推荐。

本文通过分享《阅读的方法》一书的感悟,探讨了知识的传递与个体认知差异,强调阅读在获取知识与理解他人经验中的作用。通过实例解释了我们以为理所当然的知识对他人可能是新知,以及如何通过阅读体验他人的生活情境。同时,文章提出要通过他人的反馈来认识自我,强调人际交往在塑造自我认知中的重要性。

本文通过分享《阅读的方法》一书的感悟,探讨了知识的传递与个体认知差异,强调阅读在获取知识与理解他人经验中的作用。通过实例解释了我们以为理所当然的知识对他人可能是新知,以及如何通过阅读体验他人的生活情境。同时,文章提出要通过他人的反馈来认识自我,强调人际交往在塑造自我认知中的重要性。

2729

2729

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?