Linux SPI子系统深度分析与实践指南

1 SPI协议基础:深入理解硬件通信机制

SPI(Serial Peripheral Interface)是一种由摩托罗拉公司开发的高速、全双工、同步的串行通信协议,广泛应用于微控制器与各种外围设备(如传感器、存储器、显示模块等)之间的短距离通信。与I2C等其他串行协议相比,SPI的主要优势在于其简单性和高速性,它通过分离的数据线和同步时钟信号实现了更高的数据传输速率。

1.1 物理层与信号线

SPI总线通常由四条基本信号线构成,形成了主从设备之间的完整通信路径:

- SCLK(Serial Clock):由主设备产生的同步时钟信号,用于确定数据传输的时序。所有数据位的传输和采样都与该时钟信号的边沿同步。

- MOSI(Master Output Slave Input):主设备数据输出、从设备数据输入线,负责将数据从主设备传输到从设备。

- MISO(Master Input Slave Output):主设备数据输入、从设备数据输出线,负责将数据从从设备传输到主设备。

- CS/SS(Chip Select/Slave Select):片选信号线,由主设备控制,用于选择要进行通信的特定从设备。通常为低电平有效,当信号线处于低电平时,对应的从设备被激活。

在实际应用中,一个SPI主设备可以连接多个从设备,这种情况下有两种主要的连接方式:常规模式和菊花链模式。在常规模式下,主设备需要为每个从设备提供独立的片选信号,而数据线则并行连接所有设备。这种方式下,需要的片选信号数量与从设备数量成正比。而在菊花链模式下,所有从设备共享一个片选信号,数据从一个从设备传递到下一个,减少了引脚使用但增加了传输延迟。

表1:SPI信号线详细说明

| 信号线 | 方向 | 全称 | 功能描述 |

|---|---|---|---|

| SCLK | 主→从 | Serial Clock | 同步时钟,由主设备产生,定义数据传输速率 |

| MOSI | 主→从 | Master Output Slave Input | 主设备发送,从设备接收数据线 |

| MISO | 从→主 | Master Input Slave Output | 从设备发送,主设备接收数据线 |

| CS/SS | 主→从 | Chip Select/Slave Select | 片选信号,用于选择特定从设备 |

1.2 协议层与通信时序

SPI协议本身相对简单,没有固定的数据包结构或设备地址机制,而是依靠片选信号和时钟同步来实现数据传输。通信开始时,主设备将目标从设备的片选信号拉低,表示通信开始。随后,主设备产生时钟信号,并在适当的时钟边沿通过MOSI线发送数据,同时从设备通过MISO线回复数据。由于数据发送和接收同时进行,SPI实现了真正的全双工通信。

SPI协议的一个关键特性是时钟极性和相位的可配置性,这决定了时钟信号的空闲状态和数据采样时刻:

- CPOL(Clock Polarity):确定SCLK信号在空闲状态(无数据传输时)的电平。CPOL=0表示时钟空闲时为低电平,CPOL=1表示时钟空闲时为高电平。

- CPHA(Clock Phase):确定数据采样的时刻。CPHA=0表示在时钟的第一个边沿(奇数边沿)采样数据,CPHA=1表示在时钟的第二个边沿(偶数边沿)采样数据。

CPOL和CPHA的不同组合形成了SPI的四种工作模式,如下表所示:

表2:SPI四种工作模式及特征

| SPI模式 | CPOL | CPHA | 时钟空闲状态 | 数据采样时刻 | 数据移位时刻 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 低电平 | 上升沿(奇数) | 下降沿 |

| 1 | 0 | 1 | 低电平 | 下降沿(偶数) | 上升沿 |

| 2 | 1 | 0 | 高电平 | 下降沿(奇数) | 上升沿 |

| 3 | 1 | 1 | 高电平 | 上升沿(偶数) | 下降沿 |

在实际应用中,模式0和模式3最为常用。主设备和从设备必须使用相同的SPI模式才能正常通信,这是SPI设备配置中的一个常见问题点。

1.3 扩展SPI协议

随着对更高传输速率的需求增长,标准SPI协议(Single SPI)已经扩展出多种变体,主要通过增加数据线数量来提高吞吐量:

- Dual SPI:使用2根数据线进行半双工通信,理论上传输速率提高一倍

- Quad SPI:使用4根数据线进行半双工通信,理论上传输速率提高四倍

- Octal SPI:使用8根数据线进行半双工通信,理论上传输速率提高八倍

此外,还有**SDR(单倍速率)和DDR(双倍速率)**模式的区别。在SDR模式下,数据只在时钟的一个边沿传输;而在DDR模式下,数据在时钟的上升沿和下降沿都传输,进一步提高了数据传输速率。

这些扩展SPI协议在高速存储器(如Flash)、显示控制器等需要高带宽的应用中得到了广泛使用,但同时也增加了硬件设计和驱动实现的复杂性。

2 Linux SPI子系统架构:分层设计与核心组件

Linux SPI子系统采用典型的分层架构设计,清晰地将硬件相关部分与硬件无关部分分离,这种设计极大地提高了代码的可重用性和可维护性。正如Linux内核的许多其他子系统一样,SPI子系统遵循了主机-外设驱动分离的设计理念,使得主机控制器驱动与外设驱动可以独立开发和演化。

2.1 驱动架构设计哲学

在Linux SPI子系统的设计中,有一个重要的主机、外设驱动框架分离的思想。外设a,b,c的驱动与主机控制器A,B,C的驱动不相关,主机控制器驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设只是访问核心层的通用的API进行数据的传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。

这种分离设计的好处是显而易见的:如果我们不进行主机和外设分离,外设a,b,c和主机A,B,C进行组合的时候,需要9种不同的驱动。设想一共有m个主机控制器,n个外设,分离的结构是需要m+n个驱动,不分离则需要m×n个驱动。这种设计显著减少了驱动开发的重复劳动,提高了代码的复用性。

2.2 核心组件与数据流

Linux SPI子系统可以分为三个主要层次,各司其职,协同工作:

-

SPI核心层(SPI Core):位于

drivers/spi/spi.c,提供整个子系统的基础设施,包括SPI总线类型定义、设备注册机制、驱动匹配逻辑和通用API接口。核心层作为主机控制器驱动与外设驱动之间的桥梁,定义了子系统内各组件交互的规则。 -

主机控制器驱动层(Master Controller Driver):也称为适配器驱动,与具体硬件平台相关,负责直接操作SPI控制器的寄存器,管理实际的SPI数据传输时序。每个SPI控制器都需要一个对应的主机驱动,如基于ARM的SoC通常有

spi-s3c24xx.c、spi-omap2-mcspi.c等平台特定驱动。 -

外设设备驱动层(Peripheral Device Driver):与具体SPI设备相关,实现特定外设的功能接口,如EEPROM、传感器、触摸屏等。外设驱动通过核心层提供的统一API与主机控制器交互,无需关心底层硬件的具体实现。

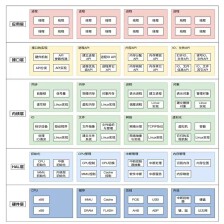

图1:Linux SPI子系统整体架构与数据流

在实际的数据传输过程中,数据从用户空间应用程序出发,通过设备文件接口进入外设驱动,外设驱动将传输请求提交给SPI核心,核心层根据设备所属的总线选择相应的主机控制器驱动,最终由主机控制器驱动操作硬件完成实际的数据传输。这种分层架构使得各层可以独立开发和测试,大大提高了开发效率和系统的稳定性。

3 SPI核心数据结构剖析:深入理解内在关联

要深入理解Linux SPI子系统的工作原理,必须分析其核心数据结构及其相互关系。这些数据结构构成了SPI子系统的骨架,定义了各组件如何组织和交互。

3.1 核心数据结构关系概览

Linux SPI子系统围绕几个关键数据结构构建,它们之间的主要关系可以通过以下图表清晰展示:

图2:SPI核心数据结构关系图

3.2 关键数据结构详解

3.2.1 spi_master结构

spi_master结构体代表一个SPI主机控制器,是子系统中最核心的数据结构之一。其主要字段包括:

bus_num:SPI总线编号,用于标识不同的SPI总线num_chipselect:控制器支持的片选信号数量,决定了可以连接的从设备最大数量setup:配置SPI设备通信参数(如模式、时钟频率等)的回调函数transfer:发起SPI传输请求的核心函数指针cleanup:设备移除时进行资源清理的函数

每个SPI主机控制器在初始化时都会分配并注册一个spi_master实例,将其添加到系统的SPI控制器列表中。

3.2.2 spi_device结构

spi_device结构体描述了一个SPI从设备,包含了该设备的配置信息:

master:指向该设备所连接的SPI主机控制器max_speed_hz:设备支持的最大通信频率chip_select:设备的片选标识,用于在多个从设备中选择该设备mode:SPI工作模式,包括CPOL、CPHA等设置bits_per_word:每个数据字的位数,通常为8位或16位irq:设备使用的中断号(如果设备支持中断)

spi_device在系统启动时根据设备树(Device Tree)或板级配置信息创建,并注册到相应的SPI总线上。

3.2.3 spi_driver结构

spi_driver结构体描述了一个SPI设备驱动,与platform_driver结构体极其相似:

probe:当驱动与设备匹配成功时调用的探测函数remove:设备移除时调用的清理函数shutdown:系统关机时调用的关闭函数driver:内嵌的device_driver结构,包含驱动名称、所有者等信息

每个SPI外设驱动都需要定义并注册一个spi_driver实例,在 probe 函数中完成设备的初始化和功能注册。

3.2.4 数据传输相关结构

SPI数据传输涉及两个关键结构:spi_message和spi_transfer。

spi_transfer表示一次简单的数据传输:

tx_buf:发送数据缓冲区指针rx_buf:接收数据缓冲区指针len:数据传输长度(字节数)tx_dma/rx_dma:DMA缓冲区地址(如果使用DMA)

spi_message则用于组织多个连续的spi_transfer:

transfers:spi_transfer结构链表头spi:指向相关的SPI设备complete:传输完成时的回调函数context:回调函数的上下文数据

这种数据结构设计允许将多个SPI传输操作组织在一个原子序列中,期间片选信号保持有效,这对于需要连续操作且不能被打断的设备(如EEPROM、ADC等)至关重要。

4 SPI传输流程与机制:从API调用到硬件操作

理解Linux SPI子系统中的数据传递机制对于驱动开发和性能优化至关重要。本节将深入分析SPI数据传输的完整路径,从用户空间API调用开始,直到硬件级别的信号变化。

4.1 消息队列与传输流程

SPI子系统使用高度结构化的方式来组织数据传输。如前面所述,最小的传输单位是spi_transfer,而多个spi_transfer可以组织在一个spi_message中。这种层级结构使得复杂的传输序列能够以原子方式执行,即在整个消息传输期间,片选信号保持有效状态,不会被其他操作打断。

数据传输的完整流程可以概括为以下步骤:

-

消息构建:驱动开发者创建一个或多个

spi_transfer结构,填充其中的数据缓冲区、长度和传输参数,然后将它们添加到spi_message中。 -

消息提交:通过

spi_sync()或spi_async()等API将构建好的spi_message提交给SPI核心层。 -

队列管理:SPI核心层将消息添加到对应SPI控制器的传输队列中。如果控制器当前空闲,则立即开始传输;如果正在处理其他传输,则新消息会在队列中等待。

-

消息调度:SPI主控制器的传输函数从队列中获取消息,并将其分解为硬件可以处理的单个传输请求。

-

硬件操作:SPI控制器驱动根据传输参数配置硬件寄存器,设置DMA(如果可用),并启动实际的数据传输。

-

完成回调:传输完成后,硬件产生中断,驱动在中断处理程序中调用消息的完成回调函数,通知上层驱动传输已完成。

图3:SPI数据传输序列图

4.2 同步与异步传输机制

Linux SPI子系统支持两种数据传输模式:同步传输和异步传输。

同步传输通过spi_sync()函数实现,该函数会阻塞调用进程,直到整个SPI消息传输完成。在内部,spi_sync()实际上是通过spi_async()加上一个完成量的等待来实现的。这种模式简单直观,适用于大多数需要立即获取结果的应用场景。

// 同步传输示例

struct spi_message msg;

struct spi_transfer xfer;

int status;

spi_message_init(&msg);

spi_message_add_tail(&xfer, &msg);

status = spi_sync(spi_device, &msg);

if (status == 0) {

// 处理传输成功情况

} else {

// 处理错误情况

}

异步传输通过spi_async()函数实现,该函数立即返回,不会阻塞调用进程,当传输完成时会调用预先设置的回调函数。这种模式适用于高吞吐量场景,允许系统在等待SPI传输完成的同时执行其他任务。

// 异步传输示例

void my_complete(struct spi_message *msg) {

// 处理传输完成事件

}

struct spi_message msg;

struct spi_transfer xfer;

spi_message_init(&msg);

msg.complete = my_complete;

spi_message_add_tail(&xfer, &msg);

int status = spi_async(spi_device, &msg);

if (status != 0) {

// 处理立即错误

}

4.3 控制器驱动与DMA传输

SPI主机控制器驱动是实现实际数据传输的关键组件。每个控制器驱动必须实现spi_master结构中定义的关键操作函数,特别是transfer方法。此外,许多现代SPI控制器支持DMA传输,可以显著降低CPU负载,特别是在处理大容量数据时。

DMA传输的实现通常涉及以下步骤:

- DMA缓冲区分配:为发送和接收数据分配DMA友好的内存缓冲区

- 地址映射:将物理内存地址映射到DMA控制器可以访问的地址

- 传输配置:配置DMA通道和SPI控制器进行协同工作

- 传输触发:启动DMA传输,SPI控制器在DMA控制下自动处理数据

- 完成中断:传输完成后产生中断,进行必要的清理工作

对于不支持DMA的简单控制器,通常使用轮询或中断驱动的字节-by-字节传输方式。虽然效率较低,但这些方法对于低速设备已经足够,且实现更为简单。

5 SPI驱动开发实践:从零构建完整驱动

掌握了Linux SPI子系统的基本原理后,本节将通过一个完整的实例,展示如何开发一个实际的SPI设备驱动。我们将以常见的SPI EEPROM设备(AT25系列)为例,逐步讲解驱动开发的各个环节。

5.1 设备树配置与硬件描述

在现代Linux内核中,硬件配置信息主要通过设备树(Device Tree)描述。SPI设备同样需要在设备树中正确配置,以便内核在启动时识别和初始化设备。

// SPI控制器节点(通常在SoC级设备树中定义)

&spi0 {

status = "okay";

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&spi0_pins>;

clocks = <&spi0_clk>;

clock-names = "spi0";

// SPI EEPROM从设备节点

eeprom@0 {

compatible = "atmel,at25", "at25";

reg = <0>; // 片选号

spi-max-frequency = <1000000>; // 最大时钟频率1MHz

spi-cpol; // 时钟极性高

spi-cpha; // 时钟相位为1

size = <65536>; // 容量64KB (512Kb)

page-size = <32>; // 页大小32字节

address-width = <16>; // 地址宽度16位

};

};

设备树节点中的关键属性包括:

compatible:驱动匹配字符串,用于将设备与驱动绑定reg:设备的片选号spi-max-frequency:设备支持的最大SPI时钟频率spi-cpol和spi-cpha:定义SPI通信模式- 设备特定参数:如容量、页大小和地址宽度等

5.2 SPI设备驱动实现

有了设备树配置后,我们需要实现对应的SPI设备驱动。以下是AT25 EEPROM驱动的简化实现:

#include <linux/module.h>

#include <linux/spi/spi.h>

#include <linux/delay.h>

#define AT25_READ 0x03 // 读命令

#define AT25_WRITE 0x02 // 写命令

#define AT25_WREN 0x06 // 写使能命令

#define AT25_RDSR 0x05 // 读状态寄存器命令

struct at25_data {

struct spi_device *spi;

struct mutex lock;

unsigned size;

unsigned page_size;

unsigned addr_width;

};

// 读取状态寄存器

static int at25_read_status(struct at25_data *at25)

{

struct spi_transfer t = {

.tx_buf = &(u8){ AT25_RDSR },

.rx_buf = at25->status_buf,

.len = 2,

};

struct spi_message m;

spi_message_init(&m);

spi_message_add_tail(&t, &m);

return spi_sync(at25->spi, &m);

}

// 等待写操作完成

static int at25_wait_ready(struct at25_data *at25)

{

int status;

// 最大等待时间500ms

int timeout = 500;

do {

mdelay(1);

status = at25_read_status(at25);

if (status < 0)

return status;

} while (!(at25->status_buf[1] & 0x01) && --timeout);

return timeout ? 0 : -ETIMEDOUT;

}

// EEPROM读操作

static ssize_t at25_read(struct at25_data *at25, char *buf,

loff_t off, size_t count)

{

struct spi_message m;

struct spi_transfer t[2];

u8 command[4];

int cmd_len;

int status;

if (unlikely(off >= at25->size))

return 0;

if ((off + count) > at25->size)

count = at25->size - off;

// 构建读命令

command[0] = AT25_READ;

if (at25->addr_width == 16) {

command[1] = off >> 8;

command[2] = off;

cmd_len = 3;

} else {

command[1] = off >> 16;

command[2] = off >> 8;

command[3] = off;

cmd_len = 4;

}

spi_message_init(&m);

memset(t, 0, sizeof(t));

t[0].tx_buf = command;

t[0].len = cmd_len;

spi_message_add_tail(&t[0], &m);

t[1].rx_buf = buf;

t[1].len = count;

spi_message_add_tail(&t[1], &m);

mutex_lock(&at25->lock);

status = spi_sync(at25->spi, &m);

mutex_unlock(&at25->lock);

return status ? status : count;

}

// EEPROM写操作

static ssize_t at25_write(struct at25_data *at25, const char *buf,

loff_t off, size_t count)

{

struct spi_message m;

struct spi_transfer t[2];

u8 command[4];

int cmd_len;

int status;

unsigned written = 0;

if (unlikely(off >= at25->size))

return -EFBIG;

if ((off + count) > at25->size)

count = at25->size - off;

// 构建写命令

command[0] = AT25_WRITE;

if (at25->addr_width == 16) {

command[1] = off >> 8;

command[2] = off;

cmd_len = 3;

} else {

command[1] = off >> 16;

command[2] = off >> 8;

command[3] = off;

cmd_len = 4;

}

mutex_lock(&at25->lock);

while (count > 0) {

unsigned segment;

unsigned page_end;

// 发送写使能命令

status = spi_write(at25->spi, (u8[]){ AT25_WREN }, 1);

if (status < 0) {

dev_err(&at25->spi->dev, "WREN failed\n");

break;

}

// 计算当前页剩余空间

page_end = (off | (at25->page_size - 1)) + 1;

segment = min(count, page_end - off);

spi_message_init(&m);

memset(t, 0, sizeof(t));

t[0].tx_buf = command;

t[0].len = cmd_len;

spi_message_add_tail(&t[0], &m);

t[1].tx_buf = buf + written;

t[1].len = segment;

spi_message_add_tail(&t[1], &m);

status = spi_sync(at25->spi, &m);

if (status < 0) {

dev_err(&at25->spi->dev, "write failed\n");

break;

}

// 等待写操作完成

status = at25_wait_ready(at25);

if (status < 0) {

dev_err(&at25->spi->dev, "write timeout\n");

break;

}

off += segment;

written += segment;

count -= segment;

// 更新命令中的地址

if (at25->addr_width == 16) {

command[1] = off >> 8;

command[2] = off;

} else {

command[1] = off >> 16;

command[2] = off >> 8;

command[3] = off;

}

}

mutex_unlock(&at25->lock);

return written ? written : status;

}

// SPI驱动probe函数

static int at25_probe(struct spi_device *spi)

{

struct at25_data *at25;

int err;

// 分配设备数据结构

at25 = devm_kzalloc(&spi->dev, sizeof(*at25), GFP_KERNEL);

if (!at25)

return -ENOMEM;

at25->spi = spi;

mutex_init(&at25->lock);

// 从设备树获取设备参数

if (device_property_read_u32(&spi->dev, "size", &at25->size))

at25->size = 65536; // 默认64KB

if (device_property_read_u32(&spi->dev, "page-size", &at25->page_size))

at25->page_size = 32; // 默认32字节

if (device_property_read_u32(&spi->dev, "address-width", &at25->addr_width))

at25->addr_width = 16; // 默认16位地址

// 设置SPI设备参数

spi->mode = SPI_MODE_0;

if (device_property_read_bool(&spi->dev, "spi-cpol"))

spi->mode |= SPI_CPOL;

if (device_property_read_bool(&spi->dev, "spi-cpha"))

spi->mode |= SPI_CPHA;

spi->bits_per_word = 8;

err = spi_setup(spi);

if (err)

return err;

// 将驱动数据保存到SPI设备

spi_set_drvdata(spi, at25);

// 在这里可以注册字符设备或创建sysfs节点

dev_info(&spi->dev, "AT25 EEPROM probed: %d bytes, %d byte pages\n",

at25->size, at25->page_size);

return 0;

}

static int at25_remove(struct spi_device *spi)

{

// 清理资源

return 0;

}

// 设备ID表,用于匹配设备

static const struct spi_device_id at25_ids[] = {

{ "at25", 0 },

{ }

};

MODULE_DEVICE_TABLE(spi, at25_ids);

// 设备树匹配表

static const struct of_device_id at25_of_match[] = {

{ .compatible = "atmel,at25" },

{ }

};

MODULE_DEVICE_TABLE(of, at25_of_match);

// SPI驱动定义

static struct spi_driver at25_driver = {

.driver = {

.name = "at25",

.of_match_table = at25_of_match,

},

.probe = at25_probe,

.remove = at25_remove,

.id_table = at25_ids,

};

module_spi_driver(at25_driver);

MODULE_DESCRIPTION("AT25 SPI EEPROM driver");

MODULE_AUTHOR("Your Name");

MODULE_LICENSE("GPL");

这个EEPROM驱动展示了SPI设备驱动的基本结构,包括:

- 设备匹配:通过

compatible字符串或设备ID表将驱动与设备绑定 - 资源分配:在probe函数中分配和管理设备特定的数据结构

- SPI配置:设置SPI模式、时钟频率等通信参数

- 数据传输:实现设备特定的读写操作,使用SPI消息和传输结构

- 同步处理:使用互斥锁保护共享资源,防止并发访问冲突

5.3 用户空间访问接口

虽然上面的驱动已经可以工作,但通常还需要为用户空间提供访问接口。这可以通过以下几种方式实现:

- 字符设备接口:注册字符设备,实现file_operations方法

- Sysfs接口:创建设备属性文件,允许通过sysfs访问

- Debugfs接口:为调试目的创建特殊文件接口

- IIO子系统:对于传感器设备,可以使用Industrial I/O子系统

以下是创建字符设备接口的简单示例:

// 在at25_data结构中添加

struct at25_data {

// ... 现有字段

struct cdev cdev;

dev_t devt;

};

// 文件操作结构

static const struct file_operations at25_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.read = at25_chrdev_read,

.write = at25_chrdev_write,

.llseek = at25_chrdev_llseek,

.open = at25_chrdev_open,

.release = at25_chrdev_release,

};

// 在probe函数中添加字符设备注册

static int at25_probe(struct spi_device *spi)

{

// ... 现有代码

// 分配设备号

err = alloc_chrdev_region(&at25->devt, 0, 1, "at25_eeprom");

if (err)

return err;

// 初始化cdev结构

cdev_init(&at25->cdev, &at25_fops);

at25->cdev.owner = THIS_MODULE;

// 添加字符设备到系统

err = cdev_add(&at25->cdev, at25->devt, 1);

if (err) {

unregister_chrdev_region(at25->devt, 1);

return err;

}

// 创建设备节点

device_create(class, NULL, at25->devt, NULL, "at25_eeprom%d", spi->chip_select);

// ... 其余代码

}

通过以上完整的驱动实例,我们可以看到Linux SPI设备驱动开发的全过程,从设备树配置、驱动初始化到具体功能的实现。这种结构化的开发方式确保了代码的可维护性和可移植性。

6 工具与调试方法:提高开发效率的关键

开发SPI驱动时,合适的工具和调试方法可以显著提高效率。本节将介绍Linux下常用的SPI调试工具、技巧和故障排除方法。

6.1 spidev_test工具使用

spidev_test是Linux内核源码中提供的一个实用SPI测试工具,位于tools/spi目录下。它可以用于快速验证SPI总线功能和设备通信状态。

编译spidev_test:

cd linux/tools/spi

make

基本使用方法:

# 基本测试

./spidev_test -D /dev/spidev0.0 -s 1000000 -v

# 发送特定数据

./spidev_test -D /dev/spidev0.1 -w "1234" -v

# 循环测试

./spidev_test -D /dev/spidev0.0 -p -l 100

常用参数说明:

-D:指定SPI设备节点,如/dev/spidevX.Y-s:设置SPI时钟频率(Hz)-b:设置每字节位数(通常为8)-H:设置SPI模式(0-3)-w:要写入的数据-r:从设备读取指定字节数-p:启用回环测试(需要硬件支持)-v:详细输出模式-l:循环测试次数

6.2 Sysfs调试接口

Linux内核通过sysfs文件系统提供了丰富的SPI调试信息,这些信息对于诊断SPI问题非常有用。

常用的SPI相关sysfs节点:

# 查看SPI控制器信息

ls /sys/class/spi_master/

cat /sys/class/spi_master/spi0/device/registers

# 查看SPI设备信息

ls /sys/bus/spi/devices/

cat /sys/bus/spi/devices/spi0.0/modalias

cat /sys/bus/spi/devices/spi0.0/mode

cat /sys/bus/spi/devices/spi0.0/max_speed_hz

# 查看SPI设备驱动

ls /sys/bus/spi/drivers/

通过sysfs手动添加SPI设备:

# 手动添加SPI设备(动态配置)

echo spidev 0x1000 > /sys/bus/spi/devices/spi0.0/driver_override

echo spi0.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind

6.3 常用调试技巧

6.3.1 硬件连接检查

在开始软件调试前,首先确认硬件连接正确:

- 信号线连接:确保SCK、MOSI、MISO和CS信号线正确连接

- 电平匹配:确认主从设备之间的逻辑电平兼容

- 电源质量:检查电源稳定性和噪声水平

- 引脚冲突:确认SPI引脚没有被其他功能复用

6.3.2 软件调试技巧

- 启用调试输出:

// 在驱动中添加调试输出

#define dev_dbg(dev, fmt, ...) \

pr_debug("%s: " fmt, __func__, ##__VA_ARGS__)

// 或者动态启用调试

echo 8 > /proc/sys/kernel/printk

echo -n 'module_spi_driver +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

- 检查时钟配置:

// 在驱动中打印SPI配置

dev_info(&spi->dev, "mode=%d, max_speed_hz=%d, bits_per_word=%d\n",

spi->mode, spi->max_speed_hz, spi->bits_per_word);

- 使用逻辑分析仪:通过硬件工具(如Saleae逻辑分析仪)直接观察SPI波形,验证时钟极性、相位和数据时序。

6.3.3 常见问题及解决方法

表3:SPI驱动常见问题及解决方案

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |

|---|---|---|

| 传输超时 | 时钟频率过高 | 降低SPI时钟频率 |

| 数据错误 | SPI模式不匹配 | 检查设备数据手册,确认CPOL/CPHA设置 |

| 设备无响应 | 片选信号问题 | 检查CS线连接和极性配置 |

| 性能低下 | 传输模式不当 | 考虑使用DMA或异步传输 |

| 驱动加载失败 | 设备树配置错误 | 检查compatible字符串和寄存器配置 |

6.3.4 性能优化建议

- 使用DMA传输:对于大数据量传输,启用DMA可以显著降低CPU负载

- 合理设置消息大小:将多个小传输合并为一个SPI消息,减少上下文切换

- 优化时钟频率:在设备支持范围内使用最高时钟频率

- 使用异步操作:对于非实时性要求的操作,使用异步传输避免阻塞

通过结合这些工具和技巧,开发者可以高效地诊断和解决SPI驱动开发中的各种问题,确保驱动的稳定性和性能。

7 总结

7.1 Linux SPI子系统价值总结

Linux SPI子系统作为一个成熟、稳定的内核组件,具有以下重要价值:

-

标准化接口:为各种SPI设备提供了统一的驱动模型和编程接口,大大简化了驱动开发流程。通过抽象出

spi_master、spi_device、spi_driver等核心数据结构,实现了硬件操作与业务逻辑的分离。 -

跨平台支持:得益于分层架构设计,SPI子系统能够支持多种不同的硬件平台和体系结构,从简单的微控制器到复杂的应用处理器都可以良好运行。

-

性能与灵活性平衡:子系统提供了从简单的字节传输到复杂的DMA操作等多种传输方式,满足不同应用场景的需求。同时,支持同步和异步操作模式,兼顾了响应速度和处理效率。

-

生态系统完善:随着Linux内核的不断发展,SPI子系统已经积累了大量的设备驱动,涵盖了传感器、存储器、通信模块、显示控制器等各类外设,形成了丰富的生态系统。

7.2 核心架构优势

回顾SPI子系统的架构设计,其核心优势主要体现在以下几个方面:

-

关注点分离:将主机控制器驱动与外设设备驱动彻底分离,使两者可以独立开发、测试和维护。这种设计符合软件工程的高内聚、低耦合原则。

-

硬件抽象得当:通过精心设计的API接口,向上层驱动隐藏了硬件实现的细节,使外设驱动可以在不同平台和控制器间移植。

-

资源管理统一:采用Linux内核标准的设备模型,与内核的其他子系统(如电源管理、设备树、DMA引擎等)紧密集成,提供了统一的资源管理机制。

-

可扩展性强:子系统设计考虑了未来可能的扩展需求,如支持Dual/Quad SPI等高速扩展协议,为新技术的发展预留了空间。

7.3 实际应用挑战

虽然在理论上SPI子系统的设计近乎完美,但在实际开发和调试过程中,开发者仍然会面临一些挑战:

-

硬件差异:不同芯片厂商的SPI控制器实现存在差异,特别是在FIFO深度、DMA能力、时钟精度等方面,需要驱动开发者特别注意。

-

时序要求:某些SPI设备对时序有严格要求,如两次操作之间的延迟、片选信号的建立和保持时间等,这些细微之处往往难以通过标准API完全表达。

-

调试难度:SPI通信涉及硬件信号和软件配置的多个层面,当通信失败时,定位问题根源需要综合考虑硬件连接、信号质量、软件配置等多个因素。

-

性能优化:在高吞吐量应用中,如何充分利用硬件特性(如DMA、FIFO等)达到最优性能,需要深入理解硬件特性和子系统内部机制。

1282

1282

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?