所有的研究由我的独断和偏见选出,单位仅标注第一单位/通讯单位;本篇为 1.21~2.6 期间我感兴趣的研究摘要;取名创意来自「科技爱好者周刊」

学期初太忙,周刊延迟中……

目录

- 错误驱动的记忆表征上调(fMRI研究)

- 积极情绪显著增强了情景记忆的整合性(实验室行为+自然情景行为)

- 基于情景记忆提取的序列决策任务模型评估(建模)

- 幼儿的扩展心智(行为实验)

- 非快速眼动睡眠亚状态区分了旧记忆和新记忆非快速眼动(动物研究)

- 跨时间尺度的遗忘神经生物学机制(综述)

- 线索引发回忆中大脑活动的不同记忆维度专业化(fMRI研究)

- 海马体重放的时间进程与组织机制(动物研究)

- 心流的神经科学基础(EEG研究)

- 你是(不是)你的大脑 中的嵌套假设(观点)

- 隐性统计学习与交替优势之间的相互作用(眼动研究)

- 心智的贝叶斯模型(书籍)

- 可靠皮层表征的发育涌现(动物研究)

- 大脑各区域毫米尺度功能网络的发育成熟(动物研究)

- 人类大脑结构连接性架构中的个体差异(磁共振数据集)

- 无效利他主义的成因探析(心理模型)

- 社会债务调节第三方观察中违规行为的“不公正”感知(EEG研究)

- 大城市加剧了代内和代际间的不平等(多学科方法)

- 多语言计算模型揭示了大脑对21种语言的共享响应

- 鲸歌展现出类似语言的统计结构(动物研究)

- 鲸类交流中的类语言效率(动物研究)

- 艺术促进了对负面内容的探索(行为研究)

- 大调和弦的愉悦度显著高于小调和弦(行为研究)

- 完成计算型硕士论文项目的十条简明规则

- 短时间使用Instagram会引发奖励性唤起和注意力沉浸,停止使用后则伴随厌恶性唤起

- 心理生理学六十年发展图景(期刊综述)

- 采用精准方法提升大脑与行为预测的准确性(综述)

记忆

1 错误驱动的记忆表征上调(Communications Psychology)

标题:Error-driven upregulation of memory representations

链接:https://www.nature.com/articles/s44271-025-00199-5

单位:德国马格德堡奥托・冯・格里克大学

摘要:学习关联并非总能在初次尝试时成功。先前的研究表明,后内侧前额叶皮层中增强的错误信号与记忆形成的改善有关。然而,促进错误后学习的神经生理机制仍不甚明了。为填补这一空白,参与者完成了一项基于反馈的关联学习任务和一项1-back定位任务。研究发现,无论是内部还是外部的记忆错误证据,以及在后错误编码成功时(通过后续对面孔关联记忆的回忆量化),后内侧前额叶皮层的血流动力学反应均有所增强。基于定位任务的机器学习模型显示了一个认知控制区域网络,包括后内侧前额叶和背外侧前额叶皮层,这些区域的活动与梭状回面孔区中面孔处理证据相关。表征强度在回忆失败时较高,而在后续回忆成功时的编码过程中有所增强。这些数据通过将学习需求与相关刺激类别处理的增强联系起来,深化了我们对适应性学习神经生理机制的理解。

2 积极情绪显著增强了情景记忆的整合性(Learning & Memory)

标题:Positive affect amplifies integration within episodic memories in the laboratory and the real world

链接:https://learnmem.cshlp.org/content/32/1/a053971.short

单位:耶鲁大学精神病学系

摘要:情感事件在记忆系统中占据特殊地位,其记忆的准确性和组织结构与中性体验存在显著差异。尽管既往研究多聚焦于消极事件记忆的显著特性,但新近证据表明积极体验可能形成更具整体性和整合性的记忆表征。然而,当前研究面临的重要挑战在于:在高度控制的实验室环境中发现的情感驱动记忆结构变化,是否同样适用于现实世界的情景记忆?本研究通过两项创新实验对此展开探讨——实验一采用实验室情境建构记忆任务,实验二则利用智能手机技术追踪日常情景记忆。我们结合新颖的分析方法,对两种情境下的记忆准确性和整合度进行建模。实验结果验证了既往发现:情感事件的主观记忆强度显著增强。更重要的是,研究首次证实积极事件特征在记忆系统中的整合度更高,这一现象在实验室与真实场景中均稳定存在。进一步分析表明,这种整合效应特异性地与编码阶段的情绪反应相关,而非检索时的整体情绪状态,且体现为多维度记忆特征间联结的普遍增强。本研究不仅揭示了积极事件记忆的独特属性,引入了记忆整合度的创新测量指标,更通过生态效度验证,强调了突破实验室局限探究情绪记忆机制的重要性。

3 基于情景记忆提取的序列决策任务模型评估(Psychological Review)

标题:Episodic Retrieval for Model-Based Evaluation in Sequential Decision Tasks

链接:https://psycnet.apa.org/fulltext/2025-60309-001.html

单位:加州大学圣地亚哥大学认知科学系

摘要:长期以来,人们一直假设情景记忆通过支持对未来事件的心理模拟来促进适应性决策。然而,令人惊讶的是,试图刻画这一过程的研究却相当罕见。一方面,记忆研究通常在远离生态决策环境的背景下进行;另一方面,适应性选择模型即使涉及情景记忆,也往往以高度简化的方式提及。为了填补这些空白,我们提出了TCM-SR模型,这是一种新颖的过程级模型,它将基于模型的评估建立在经验支持的情景记忆提取动态基础上。在该模型中,每个可用记忆的提取概率由后继表征(successor representation)决定,这是一种在强化学习中被认为具有生物学合理性的世界模型。而这些概率基于过去提取行为的演变则由时间情境模型(temporal context model)决定,后者是情景记忆提取领域的一个重要模型。通过模拟和分析推导,我们展示了该模型所建议的情景记忆提取模式能够支持决策变量的灵活计算。在此基础上,情景记忆的许多先前描述的特征可能在序列决策中具有适应性意义。例如,我们证明,情景记忆提取中众所周知的连续性效应(contiguity effect)能够通过基于模型的心理模拟为决策提供信息。我们还发现,反向提取和情绪调节能够提高泛化能力,并在经验有限的情况下提升决策效率。通过将这两个领域的计算模型相结合,我们提出了若干理论和实证预测,将情景记忆与序列任务中的适应性选择联系起来。

4 幼儿的扩展心智:外部记忆与内部记忆之间的成本依赖性权衡(Psychological Science)

标题:The Extended Mind in Young Children: Cost-Dependent Trade-Off Between External and Internal Memory

链接:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09567976241306424

单位:马萨诸塞大学波士顿大学心理学系

摘要:大多数关于工作记忆发展的研究都要求儿童尽可能记住一组项目。然而,这种方法忽略了“扩展心智”的概念,即外部信息与记忆的整合。事实上,成年人更倾向于使用外部资源(如清单、模型),但随着获取这些资源的成本增加,他们会记住更多内容。在本研究中,我们通过一个购物游戏,探讨了5至8岁儿童在这种权衡中的表现。儿童使用触摸屏在一个虚拟商店中购物,他们的购物清单和商店不能同时显示,但可以通过切换查看。我们通过改变清单重新出现前的延迟时间(0至4秒)来操纵访问成本。在美国和中国的两个实验地点进行的三个预先注册的实验(N = 141)中,出现了一种模式:当访问成本较高时,儿童较少重新查看清单,但会花更长时间研究清单,并选择更多正确的物品。此外,儿童能够识别成本,认为无延迟条件更容易。研究表明,幼儿在使用外部资源与工作记忆之间表现出成本依赖性的权衡。

5 非快速眼动(Non-REM)睡眠亚状态区分了旧记忆和新记忆(nature neuroscience)

标题:Non-REM sleep substates separate old and new memories

链接:https://www.nature.com/articles/s41593-025-01886-6

摘要:在非快速眼动(non-REM)睡眠期间,记忆会被重放,但长期以来,人们一直不清楚近期和远期记忆的重放如何保持分离,以避免干扰或“灾难性遗忘”。在《自然》杂志上发表的一项研究中,Chang、Tang及其同事揭示了小鼠非快速眼动睡眠中存在约1分钟周期的瞳孔直径波动。在完成学习任务的小鼠中,作者发现,新学习信息的记忆重放更可能发生在“小瞳孔子状态”下的尖波涟漪(sharp-wave ripples, SWRs)期间,而先前获得的记忆的重新激活则更可能发生在“大瞳孔子状态”下的SWRs期间。通过闭环光遗传学技术,研究人员发现,在小瞳孔子状态期间特异性干扰SWRs会损害新学习信息的巩固,但不影响远期记忆的提取;而在大瞳孔子状态期间干扰SWRs则不会影响新记忆的巩固。此外,这两种子状态在CA1区(记忆重放发生的区域)的输入强度和局部反馈方面也存在差异。这些引人入胜的发现为灾难性遗忘提供了潜在的解决方案,并进一步证明非快速眼动睡眠并非一种单一状态。

6 跨时间尺度的遗忘神经生物学机制(Current Opinion in Neurobiology)

标题:Neurobiological mechanisms of forgetting across timescales

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959438825000030

单位:加拿大多伦多病童医院。

摘要:动物界中所有具备学习能力的物种,同样也会遗忘。尽管学习与遗忘之间存在这种平衡,但大多数神经科学研究主要集中在学习过程上,近期研究将记忆印迹(engrams)视为记忆的潜在生物学基础。与此相反,本文回顾了一篇新兴文献,探讨了我们的大脑如何遗忘。这些研究表明,遗忘涉及一系列广泛的机制,其功能是降低记忆印迹的可访问性。然而,可访问性的变化出现在截然不同的时间尺度上。在短时间内,遗忘受到大脑状态波动的调节,这些波动以即时的方式改变记忆印迹的可访问性。在中长期内,遗忘部分依赖于重新连接记忆印迹的机制,使其逐渐难以访问。从这个角度来看,遗忘包含了一系列可塑性机制,这些机制调节记忆印迹的可访问性,可能是为了优先处理那些最及时或与当前情境最相关的记忆。

7 线索引发回忆中大脑活动的不同记忆维度专业化(Neuroimage)

标题:Specialization for different memory dimensions in brain activity evoked by cued recollection

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925000709

单位:意大利基耶蒂-佩斯卡拉大学神经科学、影像与临床科学系

摘要:线索引发的回忆涉及对已编码事件的不同特征的提取。以往的研究表明,复杂事件的回忆会同时激活默认模式网络(DMN)和前顶叶控制网络(FPCN),但这些网络活动在不同记忆维度(如“何时-什么-哪里”信息)中的变化程度仍然不清楚。本研究通过功能性磁共振成像(fMRI)技术,要求参与者回忆已编码的电视节目中的特定信息,以评估四个记忆维度(即物体和角色细节、空间布局、时间顺序、语言对话)的详细句子的真实性。结果发现,所有记忆维度的共同活动出现在一个位于左侧的区域网络中,该网络大体上与前顶叶控制网络(FPCN)重叠,涵盖了外侧前额叶、外侧上顶叶和外侧颞叶皮层。相比之下,在默认模式网络(DMN)内,不同记忆维度表现出较强的专业化,尤其是在其后部节点中。两个网络中与维度相关的特异性与参与者的记忆表现相关联。最后,除时间维度外,DMN在所有维度上均表现出明显的左侧优势,而FPCN则在所有维度上均表现为双侧激活。总体而言,本研究结果支持这样一种观点:特定的记忆信息由大脑联结皮层中涉及更高层次记忆功能的多个区域处理。

意识

8 海马体重放的时间进程与组织机制(Science)

标题:The time course and organization of hippocampal replay

链接:https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.ads4760?af=R

单位:美国加州大学伯克利分校神经科学系

摘要:大脑如何重放神经活动序列的机制尚不清楚。通过对自由活动大鼠海马位置细胞的大规模记录,我们观察到重放内容在多个时间尺度上严格组织,并受自回避机制调控。在运动停止后,重放会避免动物之前3秒内的路径。重放链在更短的时间尺度上避免了自我重复。我们利用神经活动的连续吸引子模型证明,神经元疲劳不仅生成了重放序列,还在观察到的时间尺度上产生了自回避现象。此外,随着停止时间的延长,过去经验的重放逐渐占据主导地位,这一过程需要皮层输入的参与。这些结果表明,重放生成的机制意外地限制了不同时间尺度上可产生的序列类型。

9 心流的神经科学基础(Neuroimage)

标题:The Neuroscientific Basis of Flow: Learning Progress Guides Task Engagement and Cognitive Control

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925000783

单位:鹿特丹伊拉斯姆斯大学

摘要:

人们常常追求深度参与活动,这种状态通常与心流体验相关——即全神贯注于任务,同时伴随着控制感和愉悦感。然而,驱动这种参与并促进主观心流体验的内在因素仍不明确。基于内在动机的计算理论,本研究探讨了学习进展如何预测参与度并引导认知控制。研究结果表明,任务参与度(通过心流感和低分心性体现)是学习进展的函数。脑电图数据进一步揭示,学习进展与增强的主动性准备(例如,减少刺激前条件性负波变异和顶叶 α 波去同步化)以及改进的反馈处理(例如,P3b 波幅增加和顶叶 α 波去同步化)相关。学习进展对认知控制的影响在任务块和目标片段水平上显著,但在单次试验水平上不显著。这表明,学习进展通过长期积累塑造认知控制。这些发现强调了学习进展在维持目标导向行为中的参与度和认知控制方面的关键作用。

10 值得捍卫的人类神经科学图景:“你是(不是)你的大脑”中的嵌套假设(Journal of Consciousness Studies)

标题:A Neuroscientific Image of Human Beings Worth Standing Up For: The Nested Assumptions of 'You Are (Not) Your Brain'

链接:https://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/2025/00000032/f0020001/art00001

单位:南非大学

摘要:

在意识神经科学领域,存在两种互不相容的人类观:一种认为「你就是你的大脑」(神经中心主义),另一种则认为「你不是你的大脑,而是拥有一个大脑」(人文主义)。神经中心主义的观点深陷笛卡尔遗产的桎梏,即心理-物理二元论以及心-身二元论,这些二元论进一步表现为心-脑二元论和脑-身二元论。一种结合了物理主义、唯心主义和科学主义的变体,将这些观点包装成现代版的笛卡尔式图景,尽管它们声称要超越这一图景。而人文主义观点则将人类视为由部分与整体构成的生命系统,其中整体具有部分所不具备的特征。作为一种替代性的自然主义图景,它超越了二元思维和笛卡尔遗产,主张人类是一种复杂的具身物理存在。基于交互实在论,这种观点认为现实具有三重偶然性:既取决于心外现实的本然状态,也取决于生命有机体如何集体感知现实。本文的目的并非评估这两种观点的优劣,而是对支撑这两种观点的理论框架进行批判性分析。

11 隐性统计学习与交替优势之间的相互作用:来自手动和眼动序列反应时任务的证据(Plos one)

标题:On the interaction between implicit statistical learning and the alternation advantage: Evidence from manual and oculomotor serial reaction time tasks

链接:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0318638

单位:米兰 - 比科卡大学心理学系

摘要:本研究探讨了隐性统计学习(ISL)如何与序列反应时任务(SRT任务)中的交替优势认知偏差相互作用。我们的目标是理清学习中的感知和运动方面的差异,同时揭示这一交替效应的认知来源。我们开发了手动(研究1)和眼动(研究2)两种选择的SRT任务,视觉刺激遵循两种二元人工语法的规律性(斐波那契数列及其变体“跳跃”)。这两种语法虽然在过渡规律上有一定的确定性相似性,但在概率性过渡规律和分布属性上存在差异。研究1中的手动反应时(RT)结果提供了ISL的证据,显示参与者学会了两种语法中的确定性和概率性过渡规律。我们还发现,在与非确定性点相关的地方,参与者表现出对交替(而非重复)的偏好,无论这些点在语法中的统计性质如何。研究2进一步提供了ISL和交替优势的证据,表现为更短的手动反应时和更高的预期眼动准确率。刺激出现前的眼跳反应使我们能够论证ISL的感知性质:参与者通过基于感知到的刺激序列形成S-S联结,进而检测出字符串中的规律性。此外,我们提出,视觉空间注意力的转移在眼动编程之前可能在交替优势的出现中起到了作用,且这种效应受到刺激空间位置的驱动。这些发现还与两种(可能相互作用的)解析策略的存在有关:对字符串的统计性概括与局部层次结构重构。

一般心智/脑特征

12 心智的贝叶斯模型

标题:Bayesian Models of the Mind

链接:https://www.cambridge.org/core/elements/bayesian-models-of-the-mind/2410372D8183EFC4A41A6BB71B6252D1

单位:加州大学洛杉矶分校

摘要:贝叶斯决策理论是一种数学框架,用于在不确定条件下建模推理和决策过程。贝叶斯范式最初是一种关于人们应如何行动的理论,而非描述其实际行为的理论。然而,认知科学家越来越多地将其用于描述人类思维的实际运作方式。在过去的几十年中,认知科学已经发展出许多令人印象深刻的贝叶斯模型,用于解释心理活动。这些模型假设某些心理过程符合或近似符合贝叶斯规范。认知科学中的贝叶斯模型揭示了许多心理现象,例如感知、运动控制和导航。本文提供了一个自成一体的贝叶斯认知科学基础介绍,并探讨了从认知科学家提出的贝叶斯模型中可以学到哪些关于心智的知识。

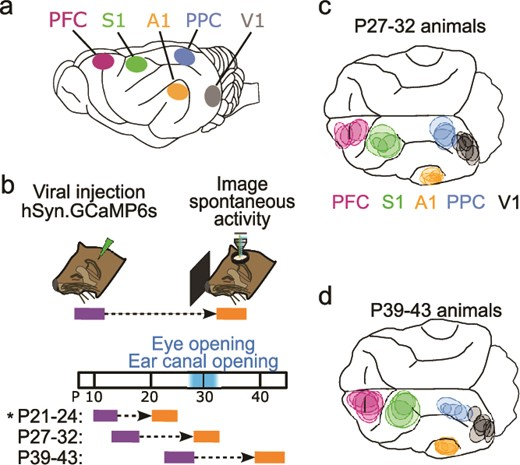

13 可靠皮层表征的发育涌现(nature neuroscience)

标题:The developmental emergence of reliable cortical representations

链接:https://www.nature.com/articles/s41593-024-01857-3

作者:Sigrid Trägenap, David E. Whitney, David Fitzpatrick & Matthias Kaschube

单位:法兰克福高级研究所、马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所

摘要:

皮层网络的基本结构在发育早期就已形成,甚至在感觉经验的开始之前就已经存在。然而,内源性生成的网络如何响应感觉经验的开始,并如何随着经验的积累形成成熟的感觉表征,仍然不甚明了。本研究通过使用慢性体内钙成像技术,在雪貂视觉皮层中从单次试验的角度探讨了这一「天性与培养的转变」过程。随着眼睛睁开,视觉刺激会引发显著的模块化皮层网络活动模式,这些模式在试验内外高度可变,极大地限制了刺激的辨别能力。这些初始的刺激诱发的模块化活动模式,与眼睛睁开前以及睁开时存在的自发网络活动模式明显不同。在正常视觉经验的一周内,皮层网络发展出低维度且高度可靠的刺激表征,这些表征与自发活动模式的重组密切相关。通过计算模型,本文提出,可靠的视觉表征来源于前馈与反向皮层网络的协调,这些网络通过新型的视觉驱动活动模式不断塑造和调整。

14 大脑各区域毫米尺度功能网络的发育成熟(Cerebral Cortex)

标题:Developmental maturation of millimeter-scale functional networks across brain areas

链接:https://academic.oup.com/cercor/article/35/2/bhaf007/7979255

单位:明尼苏达大学神经科学系

摘要:处理感觉信息、生成感知并塑造行为涉及大脑区域中神经网络的参与,这些区域的表征从单模态感觉皮层到高阶联合区高度多样化。在早期发育过程中,这些区域共享一种分布式和模块化的功能组织,但尚不清楚这种组织是否遵循共同的发育轨迹,或者是否仅在某些脑区中持续存在。本文通过宽场钙成像技术记录雪貂自发活动,研究了不同皮层区域网络组织的发育过程。在初级感觉区(视觉、听觉和体感)和高阶联合区(前额叶和后顶叶)中,自发活动在眼睛睁开并过渡到外部驱动感觉活动的三周内,仍然显著模块化,并表现出明显的毫米尺度相关性。在此期间,皮层区域表现出大致相似的发育变化,同时也存在区域特异性差异。模块化和长程相关性强度通常随年龄增长而下降,同时活动维度增加,但这些效应在所有脑区中并不一致。这些结果表明,区域特异性因素与一种保守的发育程序之间存在相互作用,后者维持了模块化的功能网络,提示模块化组织可能参与了多种脑区的功能表征。

15 人类大脑结构连接性架构中的个体差异(Journal of Neuroscience)

标题:Individual Variability in the Structural Connectivity Architecture of the Human Brain

链接:https://www.jneurosci.org/content/45/5/e2139232024

单位:北京师范大学系统科学学院

摘要:人类大脑在结构和功能上表现出高度的个体差异性,这种差异是认知和行为主体间差异的基础。先前研究表明,功能连接在异模态联合皮层中变异性较高,而在单模态皮层中变异性较低。结构连接(SC)是功能连接的解剖学基础,但其个体变异性(IVSC)的空间和时间模式仍 largely 未知。在本研究中,我们通过对来自多个影像数据集的1,724名成年人(770名男性和954名女性)应用扩散磁共振成像和纤维束追踪技术,绘制了一份详细且稳健的IVSC图谱。结果显示,SC在边缘系统区域表现出最高的变异性,而在单模态感觉运动区域表现出最低的变异性。随着年龄增长,大多数脑区的IVSC均有所增加。此外,IVSC的特定空间分布与皮层分层分化和髓鞘含量相关。最后,我们提出了一种改进的岭回归模型来预测个体认知,并生成了个性化脑图,这些脑图与IVSC的空间模式显著相关。总体而言,我们的研究进一步加深了对大脑SC个体变异性机制的理解,并将其与成年个体认知功能的预测联系起来。

社会认知

16 行动胜于结果:无效利他主义的成因探析(New Ideas in Psychology)

标题:Actions Speak Louder than outcomes leading to ineffective altruism

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0732118X25000029

单位:西南大学

摘要:利他主义是一种有意且自愿的、旨在惠及他人的行为。然而,利他主义者往往忽视其行为的效果和影响,导致结果不尽如人意甚至有害。这种现象被称为**无效利他主义**,通常归因于心理缺陷,例如动机和认知障碍。本文从道德认知的角度出发,基于适应性视角构建了一个整合的行动/结果价值决策模型,以阐明无效利他主义的机制。我们的模型表明,温暖感知(warm-glow)和声誉增强了利他主义的行动价值,而认知偏差则降低了惠及他人的有效结果价值。文章最后讨论了行动价值与结果价值之间的关系及其平衡,并分析了在不同策略下权衡这两种价值对个体和社会的影响。通过这一模型,我们为理解无效利他主义的成因及其潜在解决方案提供了新的理论框架。

17 互惠偏差的神经相关性:社会债务调节第三方观察中违规行为的“不公正”感知(Cerebral Cortex)

标题:Neural correlates of reciprocity bias: social debts modulate unfairness perception of violation during third-party observation

链接:https://academic.oup.com/cercor/article-abstract/35/2/bhae497/7942655

单位:中国人民大学心理学系

摘要:受益者忽视施惠者违规行为的现象,从日常恩惠到贿赂,普遍存在却缺乏针对性的理论和实证研究。我们提出了一个包含“社会债务”和“互惠偏差”的概念框架,其中“社会债务”定义为施惠者所给予利益的信息,“互惠偏差”则指社会债务对受益者在涉及施惠者情境中的感知和决策的影响。为了探讨这种道德感知偏差及其认知-神经机制,我们通过操纵施惠者给予参与者的未请求利益的数量,设置了三个社会债务水平(无、较少、较多)。随后,参与者观察分配者对他人资源的公平或不公平分配,同时记录其脑电图(EEG)。结果表明,较多(相对于无/较少)的社会债务会降低对施惠者违规行为不公平性的感知,并增强对其遵守规范行为的公平性感知。这一现象伴随着额中央P2成分上公平性效应的减弱,以及θ振荡(4至7 Hz)功率上公平性效应的反转。这些发现支持了公平感知中的多层次互惠偏差,表明较强的社会债务可能会增强对施惠者利益的关注,并在认知-神经层面提高其违规行为的适应性价值。

18 大城市加剧了代内和代际间的不平等(PNAS Nexus)

标题:Big cities fuel inequality within and across generations

链接:https://academic.oup.com/pnasnexus/article/4/2/pgae587/7994571

单位:斯坦福大学

摘要:

城市化长期以来一直伴随着双重叙事:一方面,城市被誉为经济活力和财富创造的源泉;另一方面,城市也被批评为加剧不平等和引发一系列社会问题的温床。本文采用多学科方法,结合社会科学研究方法与基于卫星图像的空间模式分析,研究了过去一个世纪美国城市扩张的影响,以探讨这一矛盾。我们考察了城市空间物理特征(规模、人口密度和连通性)对机会平等(通过代际流动性衡量)的影响,以及这些特征与收入、财富和社会资本水平的关系。

研究结果表明,当代城市,尤其是人口密集且规模庞大的城市,确实是一种分裂性力量——它们作为收入和财富创造的中心,却未能提供经济流动性的平等机会。或许令人惊讶的是,这种两极分化的动态是近期的现象。在过去,城市化程度最高的地区在收入创造和机会平等方面表现良好。我们的分析支持了这样一种假设:20世纪中叶标志着城市增长模式向更加不平等和缺乏包容性的方向发生了关键性转变。

语言

19 多语言计算模型揭示了大脑对21种语言的共享响应(Biorxiv)

标题:Multilingual Computational Models Reveal Shared Brain Responses to 21 Languages

链接:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.02.01.636044v1

单位:米兰比科卡大学

摘要:语言神经科学的核心问题之一是:人类大脑如何处理多样的语言信息?近年来,自然语言处理领域的进展,特别是多语言神经网络语言模型的发展,为回答这个问题提供了有希望的途径,通过一种与理论无关的方式表示跨语言的语言内容。本研究利用这些进展,探讨了21种语言的母语使用者的大脑如何响应语言刺激,以及不同语言之间语言表征的相似性。我们结合了已有的(12种语言,跨4个语言家族;n=24名参与者)和新收集的fMRI数据(9种语言,跨4个语言家族;n=27名参与者),评估了一系列编码模型,这些模型基于来自不同多语言语言模型的表征(20个模型,涵盖8个模型类别),预测语言网络中的大脑活动。我们发现,在人工神经网络和生物神经网络中,语言表征之间的对齐存在跨语言的稳健性。重要的是,我们展示了这些编码模型可以在不同语言之间进行零样本迁移,即一个在一组语言上训练的模型能够预测一个未参与训练的语言中的大脑反应,即使这些语言属于不同的语言家族。这些结果暗示了处理不同语言时大脑可能存在一个共享的组件,可能与共享的意义空间相关。

20 鲸歌展现出类似语言的统计结构(Science)

标题:Whale song shows language-like statistical structure

链接:https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.adq7055

单位:以色列耶路撒冷希伯来大学心理学系。

摘要:座头鲸的歌声是一种文化传递的行为。人类语言同样是文化传递的,其统计结构中存在高度一致的部分,且这些部分的频率分布遵循幂律法则。这些特性有助于语言的学习,可能正是由于它们在多代文化传递中对语言保真传递的贡献。因此,我们有理由预期,这些特性也会出现在其他文化传递的系统中。在本研究中,我们采用基于婴儿语言分割的方法,对8年的座头鲸歌声录音进行了分析,揭示了鲸歌中与人类语言相似的统计结构。这一共同特征在两种进化上相距甚远的物种中出现,表明学习和文化传递在产生被认为是人类语言独有的特性中的作用。

21 鲸类交流中的类语言效率(Science Advances)

标题:Language-like efficiency in whale communication

链接:https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.ads6014

单位:石溪大学高级计算科学研究所

摘要:人类和其他动物的声音交流系统经历了效率选择——优化其传递的收益与产生成本之间的比例。效率的两个标志性规律,门泽拉斯定律(Menzerath’s law)和齐普夫缩写定律(Zipf’s law of abbreviation),分别预测较长的序列由较短的元素组成,以及更频繁出现的元素会更短。本研究通过分析16种须鲸和齿鲸的发声序列,并将其与51种人类语言进行比较,评估了这些规律在鲸类中的证据。结果显示,11种鲸类表现出门泽拉斯定律,有时其效应量甚至大于人类语言。在五种具有分类元素类型的鲸类中,有两种表现出齐普夫缩写定律。此外,鲸类在序列末尾倾向于缩短元素和间隔时间,尽管这一现象因物种而异。总体而言,本研究表明,许多鲸类物种的发声系统经历了压缩,以提高时间效率。

审美

22 艺术促进了对负面内容的探索(PNAS)

标题:Art promotes exploration of negative content

链接:https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2412406122

单位:阿姆斯特丹大学心理学系

摘要:通过艺术体验负面内容具有独特的转化感知和促进参与的力量。尽管这一观点已被广泛讨论,但由于艺术体验的实验测试面临显著挑战,实证证据仍然稀缺。本研究旨在填补这一空白,通过两种行为测量方法(选择参与或回避,以及参与时长)量化和比较个体对描绘相同负面内容的艺术与非艺术作品的偏好。在五项研究(总样本量N = 1,063)中,结果显示与观看非艺术作品相比,人们更倾向于通过艺术体验负面内容。具体而言,与观看内容相似的照片相比,人们更频繁地选择观看负面艺术图像,并且观看时间更长。为了理解这种艺术偏好的根源,我们考察了通过艺术和非艺术描绘体验负面内容的心理影响。结果表明,艺术体验引发了更高的审美欣赏,而非艺术作品则让观众获得更现实的视角,并在情感上付出更高的代价。此外,对参与动机的分析显示,无论是艺术还是非艺术作品,个体都受到审美欣赏、启发思考和独特视角预期的驱动,而情感代价则抑制了参与意愿,尤其是在非艺术作品中更为明显。这些发现与“审美距离”的概念一致,即艺术作为现实的抽象形式,能够以更低的情感代价和审美回报的前景促进对负面内容的探索。

23 和弦进行对大调和小调和弦情绪体验的调节作用(Acta Psychologica)

标题:Moderating effects of chord progressions on the emotional experience of major and minor chords

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691825000034

单位:河北师范大学心理学系

摘要:大量研究表明,大调和弦通常表达积极情绪,而小调和弦则传达消极情绪。然而,多项研究指出,大调与小调和弦与情绪效价之间的关联可能受到某些音乐情境因素的影响。本研究探讨了大调和小调和弦所关联的情绪体验是否受到和弦进行的影响。通过主观评价的方法,参与者被要求评估单个和弦(实验1)以及和弦序列中的最终和弦(实验2)的情绪效价、稳定性和紧张度。结果显示,大调和弦的愉悦度评分显著高于小调和弦,而紧张度评分则显著低于小调和弦。然而,大调与小调和弦在稳定性评分上并未表现出显著差异。值得注意的是,当大调和弦作为稳定终止进行中的最终和弦时,其愉悦度和稳定性评分显著高于小调和弦,同时也会引发较低的紧张度评分。而在不稳定终止的情况下,大调与小调和弦在愉悦度、稳定性和紧张度三个维度上的评分均未表现出显著差异。因此,本研究揭示了和弦进行作为一种音乐情境,通过影响大调和小调和弦的稳定性与紧张度,进而对其情绪效价产生了调节作用。

其他

24 完成计算型硕士论文项目的十条简明规则(PLoS Comput Biol)

标题:Ten simple rules to complete successfully a computational MSc thesis project

链接:https://journals.plos.org/ploscompbiol/ar

ticle?id=10.1371/journal.pcbi.1012756

单位:瓦格宁根大学和研究系统实验室和合成生物学实验室

摘要:硕士论文项目是获得理学硕士学位的关键步骤。在科学、技术、工程、数学(STEM)以及生命科学领域,计算型论文具有与实验型论文不同的特定特征。本文提出了十条简明规则,旨在指导和帮助即将开始计算型研究项目的硕士研究生。首先,我们建议学生明确项目的个人学习目标;接着,我们指出计算型学生在研究过程中可能遇到的特定问题,例如因过度计算而拖延时间,或试图重新开发已有计算工具而浪费时间。我们为学生提供了一系列建议,包括如何遵循FAIR(可查找、可访问、可互操作、可重用)原则开展工作,如何学习新的编程语言,以及如何提前应对计算挑战。我们希望这十条规则能够为硕士研究生提供一个框架,帮助他们顺利完成计算型论文。

25 Instagram的心理生理学——短时间使用Instagram会引发奖励性唤起和注意力沉浸,停止使用后则伴随厌恶性唤起(Computers in Human Behavior)

标题:The Psychophysiology of Instagram – Brief bouts of Instagram use elicit appetitive arousal and attentional immersion followed by aversive arousal when use is stopped

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563225000445

单位:达勒姆大学心理学系

摘要:定期查看社交网站(SNS)账户已成为数十亿人日常生活中不可或缺的习惯。本研究追踪了短暂使用SNS及随后停止使用对心理生理的影响,旨在模拟自然使用模式。研究特别关注了54名Instagram用户在不同问题性SNS行为水平下,这些时期中问题性/强迫性使用的标志。研究记录了心率、皮肤电反应(GSR)以及情感/动机评分,涵盖三个15分钟的阶段:基线阅读任务、Instagram使用阶段和Instagram停止使用阶段。参与者报告称,在停止使用Instagram后,压力、焦虑和对SNS的渴望感显著增加。与基线相比,Instagram使用期间心率大幅下降,GSR显著上升,表明食欲性唤醒增强和深度注意力投入状态。与使用阶段相比,停止使用Instagram后心率和GSR均有所上升,表明厌恶性(与压力相关的)唤醒增强。重要的是,这些生理变化与问题性使用症状无关。我们的研究结果表明,短暂使用SNS会引发奖励驱动的唤醒和注意力沉浸,而结束这种状态则会在问题性和普通SNS用户中引发厌恶性生理反应和主观压力。

26 心理生理学六十年发展图景:期刊表现、作者趋势与主题演变的文献计量分析(Psychophysiology)

标题:Mapping 60 Years of Psychophysiology: A Bibliometric Analysis of Journal Performance, Authorship Trends, and Thematic Evolution

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.70002

单位:不来梅大学心理学系

摘要:《心理生理学》作为心理生理学研究领域的旗舰期刊,在过去60年间对该领域的发展起到了关键作用。本研究通过文献计量学方法,从学术影响力、作者趋势及主题内容等方面对该期刊的发展历程进行了系统评估。分析表明,该期刊在稿件提交量、发表文章数量及影响因子等指标上均呈现持续增长态势。作者群体呈现出规模扩大、多样性增强的趋势,其中女性第一作者比例显著上升,目前已占投稿总量的50%左右,国际合作研究也日益增多。从研究主题来看,期刊的关注重点已从早期的外周生理指标测量逐步转向中枢神经系统测量技术(如脑电图EEG和事件相关电位ERPs),同时保持了对方法学创新的长期重视。研究范畴从基础的感觉刺激加工拓展到情绪、认知和精神病理学等更为复杂的领域,并呈现出日益增强的学科交叉融合特征。本文通过量化分析,系统梳理了《心理生理学》期刊的学术贡献与发展轨迹,旨在为理解该期刊的历史沿革、现状特征及未来发展方向提供参考,进而推动心理生理学研究的进一步发展。

27 采用精准方法提升大脑与行为预测的准确性(TiCS)

标题:Using precision approaches to improve brain-behavior prediction

链接:https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(24)00229-8

单位:佛罗里达州立大学心理学系

摘要:从大脑独特性预测个体行为特征具有广泛的实际意义,但预测结果往往差异显著。这种局限性可能源于大脑和行为变量中信号与噪声的共同作用。本文在此基础上进一步探讨,强调了扩展采样“精准性”研究的潜力。首先,我们讨论了这类研究通过最小化测量噪声来提高个体化估计可靠性的意义。其次,我们回顾了针对个体内部的实验如何与个体化分析或建模框架相结合,以最大化信号。精准性设计带来的信噪比提升有助于增强预测研究的效力。最后,我们探讨了将精准性方法与大规模样本联合研究相结合的可能性,以充分发挥两者的优势。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?