所有的研究由我的独断和偏见选出,单位仅标注第一单位/通讯单位;本篇为2025年3月(这个月好忙,以后可能也只能每月排期了)我感兴趣的研究摘要;取名创意来自「科技爱好者周刊」

目录

- 个体记忆编码能力在婴儿期开始形成(fMRI 研究)

- 人类海马中记忆神经元的起源(记忆印迹与单神经元-综述)

- 运用自然语言处理技术研究记忆叙事(综述)

- 动物智能和语言的序列瓶颈?(综述)

- 理解情景记忆动态(fMRI 和 tDCS 研究)

- 高维多重插补(方法)

- 噪声是认知机制的关键特征(综述)

- 遍历性信息指数:群体结构表征个体时所损失的信息量(方法)

- 在自然环境中研究大脑来揭示时间尺度层次(综述)

- Embedding 应对心理测量中的分类不相容性(方法)

- 时间元认知:直接读出还是心理建构?(方法)

- 合并任意P值(统计方法)

- 研究感觉意识断裂的实验方法(综述)

- 使用多种主观测量和自主反应预测阿尔法功率(EEG+自主神经反应)

- 主体性和意向性(综述)

- 纯听觉叙事在角回中引发一致的事件结构(fMRI)

- 音乐神经动力学(综述)

- 发音、声学和语义语音表征的全脑动力学(iEEG)

- 音乐的时间结构改善了语音的皮质编码(EEG)

- 语言影响感知的认知和神经机制(综述)

- 表征对话语言层次的皮质结构(fNIR)

- 音乐唤起的怀旧情绪激活一生中的默认模式和奖励网络(fMRI)

- 人类大脑动力学的控制成本

- 了解大脑跨空间尺度的认知过程(综述)

- 人类一生中静息态皮层活动的时间和空间尺度(rsMRI数据集)

- 使用 fMRI 进行全脑因果发现(方法)

- 人类大脑在多任务处理过程中信息处理的串行排队(7T fMRI)

- 白质发育的两个轴(dTI)

- 急性应激对第三方惩罚意图和结果的神经特征(fMRI)

- 距离对道德决策的影响(行为实验)

- 背内侧额叶皮质复杂社会决策的基础功能(fMRI)

- 人格心理学概况:2000~2021 年期刊论文关键词系统分析(元分析)

- 生命与宇宙的计算能力

记忆

1 人类婴儿的海马记忆编码(Science)

标题:Hippocampal encoding of memories in human infants

链接:https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.adt7570

单位:哥伦比亚大学心理学系

摘要:人类无法记住生命最初几年发生的具体事件。为探究这种婴儿期遗忘现象的神经机制,我们采用功能磁共振成像技术对清醒状态下的婴儿进行脑部扫描,同时让他们完成一项后续记忆任务。研究发现,约一岁左右的婴儿在观看陌生照片时,若海马体表现出更强的激活状态,则与其后期基于记忆的注视行为存在关联。这表明个体记忆编码能力在婴儿期开始形成。值得注意的是,在人类这段后来会从自传体记忆中消失的时期,情景记忆的编码机制已然具备。这一发现暗示,婴儿期记忆的遗忘现象可能更多归因于编码后机制——正是这些机制使得婴儿期的记忆变得无法提取。

2 人类海马中记忆神经元的起源(TiCS)

标题:On the origin of memory neurons in the human hippocampus

链接:https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613%2825%2900031-2

单位:哥伦比亚大学生物医学工程系

摘要:

海马体在情景记忆形成中起着关键作用,但其编码机制仍存在争议。目前人类研究中主要存在两种理论假说:概念神经元理论认为特定神经元表征情景中的具体元素,而索引神经元理论则主张存在对整体情景进行联合编码的神经元。本研究基于人类及其他动物中最新发现的索引神经元证据,结合概念特异性记忆理论框架,提出一个新的整合模型:索引神经元可通过记忆重叠效应逐步演化为概念神经元。这一转化过程得到了记忆印迹研究的支持:神经元基于兴奋性被招募至特定记忆痕迹中,而记忆提取过程会进一步改变其兴奋性。通过整合这些发现,本研究首次将记忆印迹研究与人类单神经元层面情景记忆研究这两个长期分离的神经科学领域联系起来。

海马记忆编码和兴奋性作为记忆分配的驱动因素的两个框架

重叠记忆将索引神经元子集转换为概念神经元,上图显示了三个不同的情景事件

3 运用自然语言处理技术研究记忆叙事(TiCS)

标题:Studying memory narratives with natural language processing

链接:https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.02.003

单位:麦吉尔大学心理学系

摘要:认知神经科学研究已开始利用自然语言处理(NLP)技术来探索记忆叙事,旨在深入理解不同群体和任务间记忆回忆差异的内在机制。然而,NLP方法的多样性使得研究者难以确定何时使用何种技术。本文概述了如何将不同的NLP技术应用于叙事描述,以解答与记忆叙事相关的神经认知过程的具体问题。同时,我们探讨了NLP方法在记忆研究中的优势与局限性,既强调了其在揭示记忆机制方面的潜力,也指出了其可能存在的约束。

4 动物智能和语言的序列瓶颈?(TiCS)

标题:A sequence bottleneck for animal intelligence and language?

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661324002699

单位:瑞典林雪平大学物理、化学和生物系 (IFM) 生物部

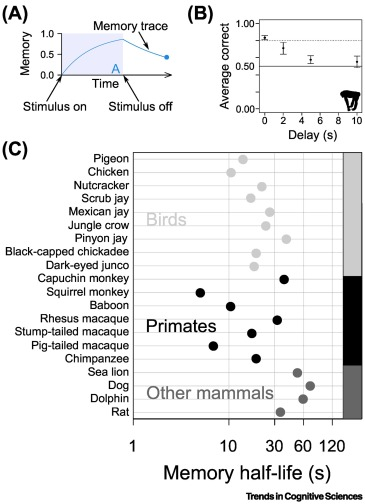

摘要:我们探讨了近期研究结果,这些结果表明非人类动物缺乏对刺激序列的记忆能力,因此无法准确表征刺激的顺序。这些发现对动物认知、神经科学以及语言和文化进化研究具有深远影响。这是因为,如果非人类动物无法准确记忆或处理顺序信息,那么它们不太可能进行心理模拟、构建心理世界模型、拥有情景记忆或准确地传递文化。如果这种序列瓶颈确实如近期研究所表明的那样,是动物记忆系统的一个普遍特征,那么这将要求我们重新审视一些具有影响力的概念和理论。

动物记忆衰退

5 理解情景记忆动态:fMRI 和 tDCS 揭示的检索和更新机制(Neuroimage)

标题:Understanding episodic memory dynamics: Retrieval and updating mechanisms revealed by fMRI and tDCS

链接:https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121170

单位:中国科学院心理研究所心理健康重点实验室

摘要:本研究采用三阶段实验设计探究记忆保持与改变的神经机制:记忆编码(第1天)、干扰情境下的fMRI扫描(第2天)和记忆测试(第3天)。31名被试完成核心实验,并辅以针对视觉皮层经颅直流电刺激(tDCS)研究(n=118)。研究发现,相较于重新学习和无提取条件,旧背景/新物体干扰情境下原始记忆更易发生错误更新。干扰试次相较无提取条件显著激活顶下小叶(IPL)、背外侧前额叶(DLPFC)和背侧前扣带回(dACC);与重新学习条件相比则引发更强的额顶网络和枕叶梭状回(OFG)激活。根据第3天记忆结果对干扰试次的分析显示:记忆保持与扣盖网络及额顶网络更强激活相关(提示有效冲突解决),而记忆更新则伴随OFG活动增强(表明新感觉信息整合)。关键发现是,干扰阶段的IPL/DLPFC激活与原始记忆准确性呈正相关,而OFG激活呈负相关。记忆再激活阶段对枕叶皮层的tDCS刺激显著增强了记忆更新,证实视觉皮层参与情境信息扭曲。结果表明不同记忆结果具有特异性神经特征:记忆保持依赖高效的冲突处理网络,而再激活阶段的知觉干扰通过感觉整合系统促进记忆更新。这为靶向神经调控记忆修改提供了依据,揭示了关键记忆阶段通过视觉皮层干预的潜在应用价值。

方法

6 一种新的高维神经影像数据多重插补方法(Human Brain Mapping)

标题:A New Multiple Imputation Method for High-Dimensional Neuroimaging Data

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.70161

单位:马里兰大学医学院

摘要:缺失数据是神经影像研究中普遍存在的难题,对后续统计分析具有重要影响。若忽视该问题,可能导致估计偏差与错误推断,因此必须采用适当的统计方法进行处理。尽管多重插补(multiple imputation)是广泛使用的技术,但神经影像数据的高维特性及其巨大的计算需求,严重限制了该方法的应用。为攻克这一关键计算瓶颈,我们提出了一种基于贝叶斯模型的新方法——高维多重插补(HIMA),专为大规模神经影像数据集设计。HIMA采用一种创新的计算策略,通过基于稳健估计的后验众数(posterior mode)对高维协方差矩阵进行采样,显著提升了计算效率与数值稳定性。为验证HIMA的有效性,我们开展了大规模模拟研究,并基于包含约1000个体素的精神分裂症脑影像数据集进行实际数据分析。结果表明,HIMA能大幅降低计算负担——例如,传统多重插补软件需耗时800小时的任务,HIMA仅需1小时即可完成。同时,HIMA在插补数据的精度与稳定性方面也展现出显著优势。

示例代码:https://github.com/TongLu-bit/HighDim-MultipleImputation-HIMA

7 认知中的噪音:错误还是特征?(Perspectives on Psychological Science)

标题:Noise in Cognition: Bug or Feature?

链接:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17456916241258951

单位:华威大学心理学系

摘要:

行为研究中的噪声常被视为干扰因素:尽管大脑力求做出最优决策,却受限于感知与反应系统的不可靠性。传统研究通常将噪声建模为加性、高斯且独立分布的随机变量。然而,深入分析行为噪声后发现,其复杂结构远非简单模型所能解释。

首先,在感知判断与偏好决策中,感知噪声和反应噪声可能仅起次要作用,主要噪声源实为认知计算过程本身。其次,噪声的函数形式既非高斯分布也非独立分布,其分布特征更符合重尾特性,且存在显著的长程自相关性。这种特殊结构可能源于大脑某种根本性的设计缺陷——尽管这一缺陷展现出耐人寻味的独特性。

我们提出颠覆性解释:噪声或许并非系统缺陷,而是认知机制的关键特征。具体而言,大脑可能通过局部抽样算法实现概率推理,利用随机性驱动对备择假设的探索。这一认知框架革新性地解释了噪声的复杂结构,并得出惊人结论:噪声非但不是认知功能障碍的表现,反而是支撑人类智能的核心机制。

8 个体心理学:遍历性信息指数和自下而上寻找概括的方法(Multivariate Behavioral Research)

标题:Toward a Psychology of Individuals: The Ergodicity Information Index and a Bottom-up Approach for Finding Generalizations

链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00273171.2025.2454901

单位:弗吉尼亚大学心理学系

摘要:二十世纪后半叶,心理学与神经科学领域对个体内变异现象重新产生了研究兴趣。然而迄今仍缺乏量化方法来评估群体(个体间)结构是否适用于个体层面,这一特性常被称为"遍历性"(ergodicity)。本研究引入了一种新型网络信息理论指标——遍历性信息指数(EII),用于量化采用群体结构表征所有个体时所损失的信息量。蒙特卡洛模拟表明,EII能有效区分遍历与非遍历系统。我们进一步推导出自举检验法,用于统计判定实证数据是否可能生成于遍历过程。当某过程被识别为非遍历性时,则可能存在亚群混合现象。为此,我们开发了基于信息理论的聚类方法来检测亚群存在。最后,通过人格心理学与神经科学领域的密集纵向数据,我们展示了两个实证案例。两个数据集均呈现非遍历性特征,且各自识别出具有实际意义的亚群。后续分析显示,部分亚群内部具有遍历性,意味着可用单一群体结构表征个体而不造成显著信息损失。值得注意的是,在神经科学数据中,我们通过模式分离任务成功识别出两组个体(青年与老年群体),其差异体现为海马与默认模式网络的功能连接模式。

9 通过在自然环境中研究大脑来揭示时间尺度层次(JNEUROSCI)

标题:Uncovering a Timescale Hierarchy by Studying the Brain in a Natural Context

链接:https://www.jneurosci.org/content/45/12/e2368242025

单位:普林斯顿大学心理学系和神经科学研究所

摘要:

当我们在狭小的实验室里,年复一年地训练学生设计精巧、严格受控的实验时,整个领域或许都未能意识到——我们可能已经忽略了人类认知的基本维度。这是一段关于"打开实验室大门,迎接真实世界"如何彻底改变我们对神经编码认知的第一手记录。我们的转折始于一个决定:从人工控制的刺激转向自然动态且"杂乱无章"的真实刺激。这一转变让我们得以聚焦信息在时间维度上的累积与处理机制。由此,我们发现了皮层处理时间尺度层级性的全新拓扑图谱。最后,我将概述当前领域正在发生的范式转变——越来越多的研究者开始关注自然日常情境下人类行为的神经基础。很荣幸能与诸位分享这段探索之旅。

10 语义嵌入揭示并解决心理测量中的分类不相容性(nature human behaviour)

标题:Semantic embeddings reveal and address taxonomic incommensurability in psychological measurement

链接:https://www.nature.com/articles/s41562-024-02089-y

单位:马克斯普朗克人类发展研究所

摘要:分类不可通约性问题(taxonomic incommensurability)指由于概念定义和操作化方式的差异导致科学理论间难以直接比较的现象。为解决心理学领域的这一难题,本研究创新性地采用语言模型获取心理测量项目、量表及构念标签的语义嵌入向量。通过将各类心理测量要素映射至同一向量空间,我们实现了对包含数千个项目、数百个量表和构念的大型数据集(如国际人格项目库)的系统分析。研究证明,语义嵌入技术能够:(1)预测测量工具间的实证关系;(2)自动识别分类谬误;(3)提出更简约的分类体系。这些发现表明,语义嵌入方法为克服心理科学中的分类不可通约性问题提供了强有力的解决方案。

11 时间元认知:直接读出还是心理建构?以内省反应时间为例(JEPG)

标题:Temporal metacognition: Direct readout or mental construct? The case of introspective reaction time.

链接:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xge0001708

作者:Pavailler, N., Gevers, W., & Burle, B.

摘要:

解析何种心智过程能够被元认知所觉知,是理解高级认知功能的核心问题。与反应时(RT)在揭示心智过程时序性中的关键作用相呼应,内省反应时(iRT)为二阶认知提供了可类比的计时研究路径。尽管平均iRT与平均RT存在相关性(表明良好的元认知能力),但这未必意味着个体能直接读取底层过程的持续时间——参与者可能仅依赖非时间性线索进行推断。本研究通过两个实验系统考察了iRT的信息基础:在视觉选择反应时任务中,参与者需在每轮试次后用视觉模拟量表报告其RT。线性回归分析表明,试次水平的RT与iRT存在强相关(证实了对反应时的准确读取),但主观评估仍受实验条件系统性偏差影响。借助肌电图记录技术,我们将单试次RT分解为前运动时间与运动执行时间,进而揭示决策阶段与运动执行阶段的持续时间均可被参与者觉知。结果表明:虽然个体能够读取心智过程的持续时间,但这种读取易受非时间线索干扰。本研究建立的方法学框架可有效区分这两种机制。

统计

12 组合可交换的 P 值(PNAS)

标题:Combining exchangeable P-values

链接:https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2410849122

单位:帕多瓦大学统计科学系

摘要:P值合并问题是统计学中一个古老而基础的问题,然而在许多实际应用中,经典的独立性假设往往被违背或无法验证。目前存在诸多著名规则,能够将一组(针对同一假设的)任意相关P值合并为单一P值。我们证明:当P值具有可交换性时,或允许引入外部随机化时(或同时满足两者),这些现有规则本质上都能获得严格改进。例如,我们对"中位数两倍法"、"均值两倍法"以及几何平均、调和平均等经典规则,分别提出了基于随机化和可交换性的改进方案。可交换P值通常以序列形式产生(如通过数据分拆的重复检验),我们的改进规则能够在其生成过程中进行序贯合并,并在合并结果稳定时终止计算。由于任意相关P值若以随机顺序呈现给分析者时即具有可交换性,本研究成果同样改进了针对任意相关P值的合并规则。关键技术突破在于揭示:所有现有合并规则均可通过以下路径实现——首先将P值校准为e值(使用α依赖型校准器),对这些e值取平均,运用马尔可夫不等式转化为α水平检验,最终通过整合这类检验族来获得合并P值;而改进方案则源自马尔可夫不等式最新发展的随机化与可交换性变体。

意识

13 研究人类在睡眠和麻醉期间感觉断裂的实验方法(Current Opinion in Behavioral Sciences)

标题:Experimental approaches to study sensory disconnection in humans during sleep and anesthesia

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154625000245

单位:列日大学GIGA-Research昏迷科学小组

摘要:

我们结合麻醉、睡眠及心智游移研究的相关证据,表明意识与外部感觉输入常常发生分离,从而形成感觉断联状态。鉴于当前评估意识水平的方法,我们探讨了如何在行为层面区分具有感觉知觉的意识状态(联结意识[CC])与缺乏感觉知觉的意识状态(断联意识[DC])。通过系统比较客观测量指标/行为反应性与主观报告方法,我们评估了它们在睡眠和麻醉状态下鉴别CC与DC的有效性。研究认为,探究此类状态中感觉断联现象的最优方案是:在持续记录神经影像数据的同时,于感觉刺激后对处于相同睡眠阶段或相近麻醉深度的受试者实施序列化唤醒。唤醒后立即收集关于意识体验与感觉知觉的主观报告,据此判定CC与DC状态。该方法可在单一状态内部考察感觉断联的神经特征,最大限度避免不同状态间比较带来的偏差。

14 使用多种主观测量和自主反应预测阿尔法功率(Psychophysiology)

标题:Prediction of Alpha Power Using Multiple Subjective Measures and Autonomic Responses

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.70028

单位:东京大学信息科学技术研究生院

摘要:

α振荡与多种认知功能密切相关,但其功率变化的决定因素仍不明确,这主要源于不同实验条件下α功率与自主神经反应及主观状态的不稳定关联。为系统考察α功率变化与这些因素的关系,本研究设计了一系列实验条件,包括注意任务、情绪任务及静息状态。除脑电数据外,我们还采集了多维度自主神经反应指标和主观评分数据。通过多元线性回归分析,我们将自主神经反应和主观报告作为α功率的预测变量,并去除非周期成分以更准确地估计周期性α振荡的功率。

两项独立实验的结果一致表明:自主神经反应测量与主观评分的组合能有效预测顶枕区周期性α功率在不同条件下的变化。留一被试交叉验证和跨实验验证均支持这一预测效果,证实多重线性关系可推广至新被试群体。本研究揭示了α功率变异与自主神经反应及主观状态的内在联系,提示在研究α振荡认知功能时,必须考虑自主神经反应和主观状态对α振荡的潜在影响。

15 主体性和意向性(Current Opinion in Behavioral Sciences)

标题:Agency and Intentionality

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154625000208

单位:马克斯普朗克进化人类学研究所

摘要:

自然选择无法构建出能应对所有潜在生物挑战的有机体。相反,进化塑造的有机体本质上是作为反馈控制系统运作的:这些系统能够(1)确立行为目标,(2)基于当前情境做出最优行为决策,以及(3)持续监控行为执行效果。这种自我调节机制催生了不同类型的心理主体(psychological agents),其具体形态取决于所涉自我调节架构的特征。人类在进化过程中发展出独特的联合行动能力(joint agency)与集体行动能力(collective agency),这种特性使其能够构建特殊的文化生态位(cultural niches)。正是这些文化生态位,为人类最复杂的认知能力与社会能力的形成与发展提供了必要条件。

16 第一人称口述叙述在角回中引发一致的事件结构(Cortex)

标题:First-person spoken narratives elicit consistent event structures in the angular gyrus

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945225000759

单位:南加州大学心理学系

摘要:

事件分割理论阐释了人类如何将连续信息流解析为有意义的事件模型。叙事材料因其信息流动方式与日常经验的理解机制高度相似,成为研究这一现象的优质实验素材。尽管已有大量研究探讨视听刺激(如电影)的分割机制,但针对纯听觉叙事解析的神经机制研究仍十分有限。本研究采用两则叙事特征丰富的故事材料,要求受试者在接受功能磁共振扫描时聆听录音。随后,我们招募两组独立的行为实验参与者,分别通过文字转录稿(纯视觉)和录音(纯听觉)对故事进行事件分割。通过分析两种模态下的标注边界,并将其作为神经-行为事件结构对比的基准。在考察角回、后扣带回、初级听觉皮层和初级视觉皮层四个感兴趣区时,发现仅角回的神经事件结构在两种模态和两则故事中均与行为事件结构显著匹配。研究结果表明,角回的活动与连续叙事的神经解析过程(尤其是针对纯听觉叙事中模糊事件转换的加工)密切相关,而非仅反映感觉特征的变化。这一发现为理解大脑在缺乏视觉线索时如何构建叙事事件模型提供了新的神经证据。

音乐/语言

17 音乐神经动力学(nature reviews neuroscience)

标题:Musical neurodynamics

链接:https://www.nature.com/articles/s41583-025-00915-4

单位:康涅狄格大学心理科学系

摘要:

大量音乐神经科学研究表明,神经振荡能够与音乐刺激同步。尽管神经同步作为一种支撑音乐期待的机制已被广泛研究,但其对音乐的影响实则更为深远。本文通过综述音高、和声、旋律、调性、节奏、节拍、律动及情感等音乐要素的神经机制研究,提出神经共振理论(neural resonance theory),阐释如何基于已知的神经动力学原理(如共振、稳定性、调谐及强预期性)解释音乐感知与表演的基本特征。传统观点认为,人们对音乐事件的预期源于预测性神经模型;而我们提出,这种预期本质上是大脑-身体动力学系统对音乐结构的物理性体现。特定声音信号与大脑持续进行的模式形成动力学相互作用,最终产生我们统称为"音乐体验"的感知、动作与协调模式。音乐中普遍存在的统计性结构,可能源于它们对应于复杂动力系统的稳定状态。通过神经动力学原理重新审视实证研究发现,不仅为音乐神经科学提供了新的理论框架,也揭示了音乐为何具有如此强大的感染力。

18 发音、声学和语义语音表征的全脑动力学(communications biology)

标题:Whole-brain dynamics of articulatory, acoustic and semantic speech representations

链接:https://www.nature.com/articles/s42003-025-07862-x

单位:马斯特里赫特大学神经外科系,心理健康与神经科学研究所

摘要:言语生成是一个复杂的多层级加工过程,涉及从语义表征(词汇意义)、到发音动作(构音肌肉运动)、最终形成声学波形(语音输出)的系列转化。本研究通过颅内电极记录技术,在15名受试者1647个电极接触点上采集了100个单词外显朗读时的神经信号,系统解析了这三种言语表征在大脑皮层深度上的时空分布特征。研究发现:1)三种表征均呈现双侧分布模式,但左半球的神经表征具有更广泛的空间分布和更动态的时间演化特征;2)发音动作与声学表征共享相似的神经空间分布,主要集中于外侧裂周围区域;3)语义表征则分布于更为广泛且相对独立的神经网络中。这些发现不仅揭示了言语生成神经机制的分布式特性,更为基于非运动皮层表征的言语脑机接口研发提供了理论依据。

三种语音表征的提取

19 音乐的时间结构改善了语音的皮质编码(Human Brain Mapping)

标题:Temporal Structure of Music Improves the Cortical Encoding of Speech

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.70199

单位:巴斯克认知、大脑和语言中心

摘要:现有研究认为,长期或短期的音乐训练可增强大脑皮层对言语的追踪效率——即神经振荡与外界刺激声学时间结构的同步化能力。本研究探讨了不同节奏结构的音乐序列如何引导听觉振荡与言语包络的时域动态同步。我们以巴斯克-西班牙双语成人为对象(实验1;N=33,女性22人,平均年龄25岁),考察了节奏结构化音乐序列对言语皮层追踪的影响。设计的音乐节奏结构包括:1)反映并匹配语句音节结构;2)呈现规律节奏但不匹配音节结构;3)不规则节奏。通过脑电图记录大脑反应,并计算δ与θ波段的言语-大脑相干性。结果显示,仅在西班牙语刺激条件下,第一种节奏引发了更强的δ波段相干性。后续实验(实验2;N=20)进一步探究巴斯克语结果是否受语言特异性影响,发现在音节匹配条件下,δ与θ波段相干性均增强,与实验1结果一致。这表明:音乐节奏对言语皮层追踪的影响不仅取决于其规律性,更需适配听者母语的节奏特征。尽管发现跨频率的语言特异性差异,但我们证实音乐信号固有的节奏特性可通过调整振荡活动的时域动态,引导神经振荡适应音乐信号的节奏框架。

20 语言影响感知的认知和神经机制(Psychological Review)

标题:Cognitive and neural mechanisms of linguistic influence on perception.

链接:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/rev0000546

作者:Slivac, K., Hagoort, P., & Flecken, M.

摘要:现有研究已确证语言能以自上而下的方式调控感知过程,但其认知与神经机制仍存争议。本综述通过系统梳理两类研究证据:1)大脑语义网络的组织特征(语言处理时视觉系统的自发性激活);2)语言线索提示研究(考察语言对视觉目标感知的即时影响),试图分离这些潜在机制。我们进一步将语言线索提示的研究发现与(非语言的)感知先验研究相衔接,以探寻自上而下感知调控神经机制的共性特征。在此框架下,我们从更广义的认知与神经原则出发,探讨语言对感知的影响机制。最后,我们为语言影响感知的研究提出了新的发展方向。

21 代表对话语言层次的皮质结构(Neuroimage)

标题:The cortical architecture representing the linguistic hierarchy of the conversational speech

链接:https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121180

单位:北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室

摘要:最新研究表明,大脑将自然语言解析为不同层级的单元——低级皮层表征较小语言单元,而高级皮层表征较大语言单元。然而,现有研究多基于单向叙事性话语,双向对话情境下的语言层级及其皮层表征机制尚不明确。为填补这一空白,本研究采用功能性近红外光谱超扫描技术(fNIRS),在双人自然对话场景中同步记录其大脑活动。通过预训练语言模型(PLM)和表征相似性分析(RSA),我们发现:以轮替方式产生的对话语言同样具有层级结构,其特征表现为语言单元间的边界效应及递增的语境效应。更重要的是,这种语言层级的共享皮层表征呈现梯度模式,且仅在社会互动双人水平(而非个体水平)上显现。具体而言,左侧颞上回的人际神经同步(INS)与话轮转换表征相关,而内侧前额叶皮层的INS则与话题表征相关联。这些发现进一步验证了不同尺度语言单元的神经表征特异性。本研究首次为自然对话中的语言层级及其皮层架构提供了直接证据,将自然语言的层级特性从单向叙事话语拓展至双向对话领域。

实验设置

22 音乐唤起的怀旧情绪会激活人一生中的默认模式和奖励网络(Human Brain Mapping)

标题:Music-Evoked Nostalgia Activates Default Mode and Reward Networks Across the Lifespan

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.70181

单位:亚利桑那大学心理学系

摘要:

怀旧作为一种混合情绪,常由音乐诱发。已有证据表明,怀旧音乐可能暂时改善认知衰退个体的自传体记忆能力,但其背后的神经机制尚不明确。为最终揭示怀旧音乐如何帮助认知障碍患者提取自传体记忆,本研究首先在健康青年与老年群体中探究这一过程的神经基础。既往研究因方法学局限(如缺乏个性化且实验可控的刺激材料)阻碍了相关机制的阐明。

本研究采用基于机器学习的创新方法,构建了三类音乐刺激(均匹配音乐特征):(1)个性化怀旧音乐、(2)熟悉非怀旧音乐、(3)陌生非怀旧音乐。通过57名参与者(29名18-35岁;28名60岁及以上)的功能磁共振成像实验,我们揭示了音乐诱发怀旧的神经关联特征,获得四项主要发现:(1)相比熟悉或陌生非怀旧音乐,怀旧音乐聆听显著激活双侧默认模式网络、凸显网络、奖赏网络、内侧颞叶及辅助运动区;(2)心理生理交互分析表明,怀旧音乐处理增强了自我参照系统(后内侧皮层)与情感加工区(岛叶)的功能连接;(3)老年组在怀旧相关脑区表现出比青年组更强的血氧水平依赖信号;(4)青年组对怀旧音乐的神经反应与其怀旧倾向特质及认知能力相关,而老年组则主要与音乐诱发的情感反应相关。这些发现不仅为理解音乐诱发怀旧的神经基础提供了实证依据,也为未来临床干预研究奠定了理论基础。

一般大脑/心智特征

23 人类大脑动力学的控制成本(Network Neuroscience)

标题:The control costs of human brain dynamics

链接:https://direct.mit.edu/netn/article/9/1/77/125114/The-control-costs-of-human-brain-dynamics

单位:麦吉尔大学蒙特利尔神经学研究所

摘要:

人脑作为一个高代谢需求、高连接复杂性的系统,其功能实现需要持续调控以维持能耗与效率的动态平衡。然而,这种全脑尺度的调控机制及其相关代谢成本尚不明确。本研究运用网络控制理论,首次提出**时间平均控制能量(TCE)**这一新指标,基于功能磁共振与弥散磁共振数据,量化静息态下大脑动态调控的能耗成本。

关键发现表明,TCE的空间分布与正电子发射断层扫描测得的氧代谢水平显著相关,这为揭示静息态调控的生物能量基础提供了直接证据。通过分析调控成本的时序特征,我们发现:大脑状态转换在从感觉区到联合区的层级轴上呈现差异化效率——层级内部转换不仅发生频率更高,其控制成本也显著低于跨层级转换。这种控制成本与状态访问频率的负相关关系,暗示了大脑在维持功能多样性的同时实现能耗优化的内在机制。本研究通过解析控制成本的时序维度,为理解大脑如何在能量约束下实现功能调控提供了新的神经科学依据。

24 了解大脑跨空间尺度的认知过程(TiCS)

标题:Understanding cognitive processes across spatial scales of the brain

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661324002523

单位:芝加哥大学心理学系

摘要:

认知产生于多个空间尺度的神经活动——从单个神经元到大规模神经网络。尽管关于不同脑区的信息编码原则和涌现的认知过程已有大量研究,但跨尺度的探索仍十分有限。本研究提出了一套验证以下假说的研究路径:不同的认知过程源自各尺度上独特的信息编码原则,这些原则共同促成了复杂行为的产生。该研究框架包含三个关键组成部分:(1)比较不同尺度下神经活动与行为的关联模式;(2)分析跨尺度的神经几何特征;(3)探究全局与局部尺度的交互机制。要实现这一目标,必须通过开放科学和国际合作,整合跨物种(啮齿类/灵长类/人类)和跨技术(单细胞记录/脑电图/功能磁共振)的研究发现,从而全面理解大脑的多尺度工作机制。

25 人类一生中静息态皮层活动的时间和空间尺度(Biorxiv)

标题:Temporal and Spatial Scales of Resting-state Human Cortical Activity Throughout Lifespan

链接:https://doi.org/10.1101/2025.03.28.645952

单位:Neurogazer 公司

摘要:人类的感觉运动与认知能力在整个生命周期中会发生显著变化,但大脑皮层网络功能特性的相应改变仍不甚明晰。利用功能磁共振成像(fMRI)信号的时间与空间尺度特征——这些指标能稳健描述神经活动的拓扑结构与时间动力学特征——可对此展开深入研究。例如,静息态fMRI信号的时间尺度能以简约方式显著预测成人脑功能连接网络的个体差异。本研究基于人类连接组计划(HCP)的发育期、青年期及老年期数据集,对2,352名5至100岁受试者的静息态fMRI数据进行时空尺度量化比较。结果显示:在大多数皮层区域,时空尺度在整个生命周期中随年龄增长普遍下降,其中视觉皮层和边缘网络分别始终保持着最大与最小尺度值;但在某些前额叶区域,这两个尺度在青春期呈现非单调变化轨迹——约于青春期同期达到峰值后,随年龄增长持续下降。此外,皮层髓鞘化在整个生命周期中呈单调递增趋势,其变化速率与成年期不同皮层区域的时空尺度变化均存在显著相关性。这些发现表明,fMRI信号的时空尺度与皮层髓鞘化进程在发育和衰老过程中具有高度协同性。

26 使用 fMRI 进行全脑因果发现(Network Neuroscience)

标题:Whole-brain causal discovery using fMRI

链接:https://direct.mit.edu/netn/article/9/1/392/127393/Whole-brain-causal-discovery-using-fMRI

单位:加利福尼亚大学河滨分校电气与计算机工程系

摘要:尽管已有大量研究,从功能磁共振成像(fMRI)数据中发掘因果关系仍面临重大挑战。格兰杰因果分析、动态因果建模等主流方法难以处理即时效应与潜在共同原因。因果结构学习领域的方法虽能克服这些局限,但普遍存在网络规模扩展性差、需依赖无环性假设等问题。本研究首先对现有方法进行分类学梳理,并通过简单拓扑结构的模拟fMRI数据比较其准确性与计算效率。该分析揭示了对高精度、可扩展新方法的迫切需求,由此催生了"大规模低分辨率时间序列反馈因果发现"(CaLLTiF)方法的设计。CaLLTiF作为一种基于约束的方法,利用即时变量与滞后变量的条件独立性来提取因果关系。基于猕猴连接组的模拟fMRI测试表明,CaLLTiF在所有对比方法中展现出显著更高的准确性与扩展性。在人类静息态fMRI应用中,CaLLTiF构建的因果连接组具有以下特征:1)个体间高度一致性;2)注意力网络与默认模式网络向感觉运动网络的显著自上而下因果流;3)因果互作的欧几里得距离依赖性;4)即时效应的绝对主导地位。本研究为全脑fMRI因果发现迈出重要一步,为未来研究确立了新标准。

27 超快 fMRI 揭示人类大脑在多任务处理过程中信息处理的串行排队(nature communications)

标题:Ultrafast fMRI reveals serial queuing of information processing during multitasking in the human brain

链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58228-0

单位:深圳大学心理学院

摘要:人脑虽以大规模并行处理能力著称,但经典认知模型认为存在独立于感知和运动阶段的中枢信息处理瓶颈,限制了个体同时执行两项认知需求任务的能力,导致任务信息处理呈现序列化排队现象。本研究采用超快速(重复时间199毫秒)、高场强(7特斯拉)功能磁共振成像技术,结合多变量分析方法,成功区分了两个任意感觉运动反应选择任务在时间重叠时的脑活动特征。研究发现:1)额顶多重需求(MD)网络呈现任务特异性活动的序列化处理模式,而早期感觉阶段则主要保持并行处理;2)MD网络与特定模态运动脑区协同作用,共同构成了反应选择阶段中枢瓶颈的功能特征。该研究不仅为信息处理的序列化排队现象提供了直接神经证据,更精确定位了支撑中枢瓶颈的神经基础。

28 白质发育的两个轴(Biorxiv)

标题:Two Axes of White Matter Development

链接:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.03.19.644049v1

单位:宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院

摘要:尽管经过数十年的神经影像研究,人类主要神经纤维束沿其走行方向的白质发育模式仍不明确。本研究通过分析5-23岁青少年群体三个大规模横断面数据集(总样本量N=2,710)的扩散磁共振成像数据,揭示了皮质间长程纤维束发育的两大核心规律。首先,我们发现了深部-表层发育轴:邻近皮质表面的浅层纤维区域相较深部纤维区域展现出更强的年龄相关变化。其次,浅层纤维的发育模式与感觉运动-联合皮层轴定义的皮质层级相匹配——连接感觉运动皮层的纤维末端发育早于联合皮层连接区域。这些发现突破了传统基于纤维束整体平均值的分析方法局限,颠覆了"神经纤维束全程均质发育"的传统认知。这种沿纤维走行的异质性发育可能具有重要功能意义:在密集的深部纤维区域通过差异化发育缓解电突触耦合效应,而在浅层区域通过层级化发育调控神经同步性,最终实现青少年期神经传导通路的精细化重塑。

社会认知

29 急性应激对第三方惩罚意图和结果的神经特征:单变量和多变量分析的证据(Neuroimage)

标题:Neural signatures of acute stress on the intention and outcome in third-party punishment: Evidence from univariate and multivariate analysis

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925001351

单位:厦门大学公共政策学院

摘要:

第三方惩罚作为亲社会行为的关键要素,是指个体即使自身利益未受损,仍会对损害他人利益的违规者实施惩罚的行为。鉴于此类行为常发生于急性压力情境下,探究压力如何影响第三方惩罚具有重要意义。本研究通过改良的经济博弈范式,结合特里尔社会压力测试(Trier Social Stress Test)诱发急性压力,系统考察了压力情境下第三方惩罚中意图因素与结果因素对行为及神经反应的影响。除采用传统单变量激活分析外,本研究创新性地引入多变量模式分析(MVPA)技术。

行为结果表明:当独裁者表现出不公平意图或产生不公平结果时,参与者倾向于投入更多代币实施惩罚;急性压力会显著提升个体对意图与结果公平性的敏感度。神经层面发现:单变量与多变量分析共同证实心理理论(Theory of Mind, ToM)相关脑区及背侧前扣带回(dACC)在意图与结果信息加工中的核心作用。MVPA进一步揭示:压力组在意图加工时表现出独特的神经激活模式,尤其是心理理论网络脑区对公平与不公平意图的区分能力显著增强。这些发现表明,急性压力可能通过促进观点采择和意图归因能力,增强个体在人际互动中的道德敏感性。

30 越亲近,越伤人:距离对道德决策的影响(Cognition and Emotion)

标题:The closer you are, the more it hurts: the impact of proximity on moral decision-making

链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02699931.2025.2484358

单位:意大利巴里市“阿尔多·莫罗”巴里大学教育、心理学与传播学系

摘要:当个体面临相互冲突的道德原则时,便会产生道德困境。牺牲型困境常被用于探究道德决策的影响因素。本研究基于计算机交互式视频技术,通过改编"天桥困境"范式,系统考察了空间距离如何影响道德决策,旨在揭示情境因素对道德评价的塑造机制。研究1设计了决策者与受害者之间具有不同物理距离的实验场景,模拟现实行为模式,并分析参与者的选择倾向(功利主义vs.义务论)、反应时及事实性与反事实性情绪反应。研究2在控制行为类型的前提下,仅操纵距离的视觉表征,以独立考察感知距离对道德决策的影响。结果表明:显著的物理感知距离差异会改变道德选择,而细微差异则无实质影响;反事实情绪是道德判断的关键驱动因素,能系统预测个体在困境中的决策倾向。未来研究需在非假设情境中验证这些发现。该研究对临床实践、司法系统及人工智能领域具有重要启示,为理论发展与实际应用提供了新视角。

31 背内侧额叶皮质复杂社会决策的基础功能(nature)

标题:Basis functions for complex social decisions in dorsomedial frontal cortex

链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08705-9

单位:伦敦大学学院实验心理学系

摘要:在复杂社会环境中进行有效导航是大脑面临的基本挑战。现有研究表明,大脑部分通过"主体中心"的表征方式解决这一难题——即将他人能力或态度等社会信息标记为"自我"或"他人"等个体标签[1-6]。这一直观机制帮助我们理解了社会脑关键节点(背内侧前额叶皮层[dmPFC]与前扣带回皮层[ACC])的功能[7-9]。然而,个体间潜在的互动模式与组合方式,其重要性不亚于个体身份本身。通过四项结合功能磁共振成像、行为实验与社会群体决策任务的研究,我们发现:dmPFC与ACC能以类似空间、视觉及运动领域基底函数[10-12]的压缩格式,表征特定情境中社会互动的组合可能性。这些基底函数与社会互动类型(而非个体身份)直接对应。研究结果表明,视觉与运动领域的抽象神经编码机制,与社会身份感知的构建过程存在深层类比关系。

人格

32 新千年人格心理学概况:2000 年至 2021 年期刊论文关键词系统分析(JPSP)

标题:The Landscape of Personality Psychology in the New Millennium: A Systematic Keyword Analysis of Journal Articles From 2000 to 2021

链接:https://psycnet.apa.org/fulltext/2025-96525-002.html

单位:慕尼黑大学心理学系

摘要:人格心理学领域发表了哪些研究内容,以及这些内容随时间推移呈现出怎样的趋势?我们通过对六大人格心理学主要期刊(《欧洲人格杂志》、《个体差异杂志》、《人格杂志》、《人格与社会心理学杂志:人格过程与个体差异》、《人格研究杂志》以及《人格与个体差异》)的分析,考察了新世纪前二十年(2000年至2021年)间发表的研究内容。这些内容以期刊文章所附关键词为表征,共涉及14,227篇完整文章,包含23,900个独特关键词,总计被提及62,578次。我们从所有年份和期刊中提取了被提及20次及以上的406个整合关键词(这些关键词覆盖了大部分文献,因此具有较高的代表性),并将其归纳为44个关键词主题,进一步归类为九大关键词领域(按提及次数从多到少排序):(不良)适应、基本倾向、特征适应与叙事、模态、其他、社会文化、方法论、稳定性/变化以及生物学。其中,提及次数最多的前五个关键词主题为“大五人格构念”、“情绪”、“内化”、“健康/幸福感”和“黑暗四联征”,而提及次数最多的前五个关键词分别为人格、大五人格、自恋、性别差异和抑郁。此外,我们还分析了关键词、关键词主题及关键词领域之间的共现关系、排序稳定性、趋势轨迹以及与引用次数的关联,并对各期刊之间的相似性进行了比较。通过这一系统性的描述性分析,我们勾勒出当代人格心理学发表内容的整体图景,将其与早期关于人格心理学趋势的论述进行对比,并对未来发展趋势作出预测。

其他

33 生命与宇宙的计算能力(Science Advances)

标题:Computational capacity of life in relation to the universe

链接:https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.adt4623

单位:霍华德大学量子生物学实验室

摘要:

作为遵循物理定律的信息处理系统,宇宙中所有生命体的信息加工能力都受限于基本物理规律。现有对生命系统计算能力的估算通常以霍奇金-赫胥黎神经元为基本信息处理单元,这一假设将非神经生物排除在外。基于量子力学定律、光速设定的相对论极限、宇宙处于临界质量-能量密度的前提,以及近期在热平衡状态下细胞骨架蛋白纤维中观测到的单光子超辐射现象,本研究提出:地球真核生物在演化史上所能完成的基本逻辑运算总量(其数值约等于宇宙年龄与普朗克时间之比)大致是整个可观测宇宙自诞生以来运算总量的平方根。这些蛋白纤维中存在的紫外激发态可在接近马戈鲁斯-列维京速度极限两个数量级范围内运行,这一发现为与当代量子计算机进行性能比较提供了前沿研究路径。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?