在网络安全领域,“Linux 天生安全” 是一个流传多年的认知。许多用户认为,相比 Windows 系统频繁爆发的病毒危机,Linux 凭借开源透明的代码、严格的权限机制和较低的桌面用户占比,足以抵御大多数恶意攻击。然而,2024 年全球安全厂商发布的《Linux 恶意软件报告》却给出了颠覆性数据:全年新增针对 Linux 的新型病毒及恶意程序达 150 万种,同比增长 47% ,其中服务器端挖矿病毒、物联网(IoT)僵尸网络和容器逃逸攻击占比超 80%。这些数据彻底打破了 “Linux 天生安全” 的神话,也揭示了一个被忽视的真相:Linux 的安全优势并非 “天生自带”,而是依赖于正确的配置、及时的补丁和严格的防御策略。

一、Linux “天生安全” 的认知误区:3 个流传已久的误解来源

“Linux 天生安全” 的认知并非空穴来风,其根源可追溯到 Linux 发展早期的技术特性和应用场景。但随着 Linux 在服务器、云环境、物联网等领域的全面普及,这些早期优势逐渐被攻击技术的进化所抵消,最终形成了 3 个典型的认知误区。

1. 误区 1:“用户基数少 = 攻击少”—— 现在 Linux 已是核心基础设施目标

早期 Linux 桌面用户占比不足 2%,恶意攻击者更倾向于选择 Windows(桌面占比超 70%)以获取更大攻击收益,这让 “Linux 没人攻击” 的印象深入人心。但如今,Linux 的应用场景早已脱离 “小众桌面”:

- 服务器领域:全球超 70% 的 Web 服务器、90% 的云服务器(AWS、阿里云等)采用 Linux 系统;

- 物联网领域:智能摄像头、路由器、工业控制设备(PLC)中,Linux 及类 Unix 系统占比超 60%;

- 容器与微服务:Kubernetes、Docker 等主流容器平台均基于 Linux 内核,全球超 85% 的微服务部署在 Linux 环境中。

攻击者的目标已从 “个人用户” 转向 “企业基础设施”—— 攻陷一台 Linux 服务器可获取海量数据或控制整个内网,收益远超攻击个人 PC。2024 年爆发的 “矿潮 2.0” 攻击中,攻击者通过漏洞入侵 Linux 服务器,植入 XMRig 挖矿程序,单台服务器日均挖矿收益可达 50 美元,这直接推动了 Linux 挖矿病毒数量同比增长 62%。

2. 误区 2:“开源 = 安全”—— 开源透明≠漏洞不存在

“开源代码可被全球开发者审计,漏洞会被及时发现修复” 是 Linux 安全论的核心论据之一。但现实是,开源生态的复杂性反而增加了漏洞风险:

- 依赖链漏洞:Linux 系统及应用依赖大量第三方库(如 OpenSSL、Log4j、glibc),2024 年曝光的 “glibc 缓冲区溢出漏洞(CVE-2024-2961)” 影响超 90% 的 Linux 发行版,攻击者可通过该漏洞远程执行代码;

- 修复延迟问题:开源社区修复漏洞后,企业用户需将补丁同步到生产环境,但许多用户因 “担心业务中断” 长期不更新,导致漏洞暴露窗口长达数月。2024 年某运营商因未修复 Linux 内核漏洞(CVE-2023-32629),被攻击者利用发起 DDoS 攻击,造成 3 小时服务中断;

- 恶意代码混入风险:2024 年 10 月,开源项目 XZ Utils 被曝植入恶意代码(后门),该项目被广泛集成到 Debian、Fedora 等主流 Linux 发行版中,若未及时发现,攻击者可通过后门获取系统 root 权限。

3. 误区 3:“权限机制 = 绝对安全”—— 权限配置不当就是 “裸奔”

Linux 的 “用户 - 组 - 其他”(UGO)权限模型和 sudo 命令被认为是安全保障的核心,但这一机制的有效性完全依赖于 “正确配置”。实际场景中,大量 Linux 用户存在权限滥用问题:

- 过度授权:70% 的企业 Linux 服务器中,普通用户被授予 sudo 无密码权限(

sudoers文件配置user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL),一旦普通用户账号被盗,攻击者可直接获取 root 权限; - 文件权限过松:

/etc/passwd(用户信息文件)被设置为 “所有人可写”(权限 777)、/var/log(日志目录)权限过宽,导致攻击者可篡改日志掩盖痕迹; - 默认账户未删除:Linux 系统默认存在的 “test”“guest” 等测试账户,若未及时删除且使用弱密码,会成为攻击者的 “突破口”。2024 年某高校实验室因未删除 Linux 服务器默认账户,被攻击者入侵并删除科研数据。

二、2024 年 150 万 Linux 新型病毒:3 类主流攻击类型与技术拆解

2024 年新增的 150 万种 Linux 恶意程序中,服务器挖矿病毒、IoT 僵尸网络、容器逃逸攻击是三大主流类型,它们分别针对 Linux 在不同场景的薄弱点发起攻击,且技术手段呈现 “精准化、自动化” 特征。

1. 服务器挖矿病毒:占比 45%,利用漏洞 + 弱密码批量入侵

2024 年 Linux 服务器挖矿病毒数量达 67.5 万种,占全年新型恶意程序的 45%,其核心攻击逻辑是 “批量获取服务器权限→植入挖矿程序→隐藏进程占用资源”。

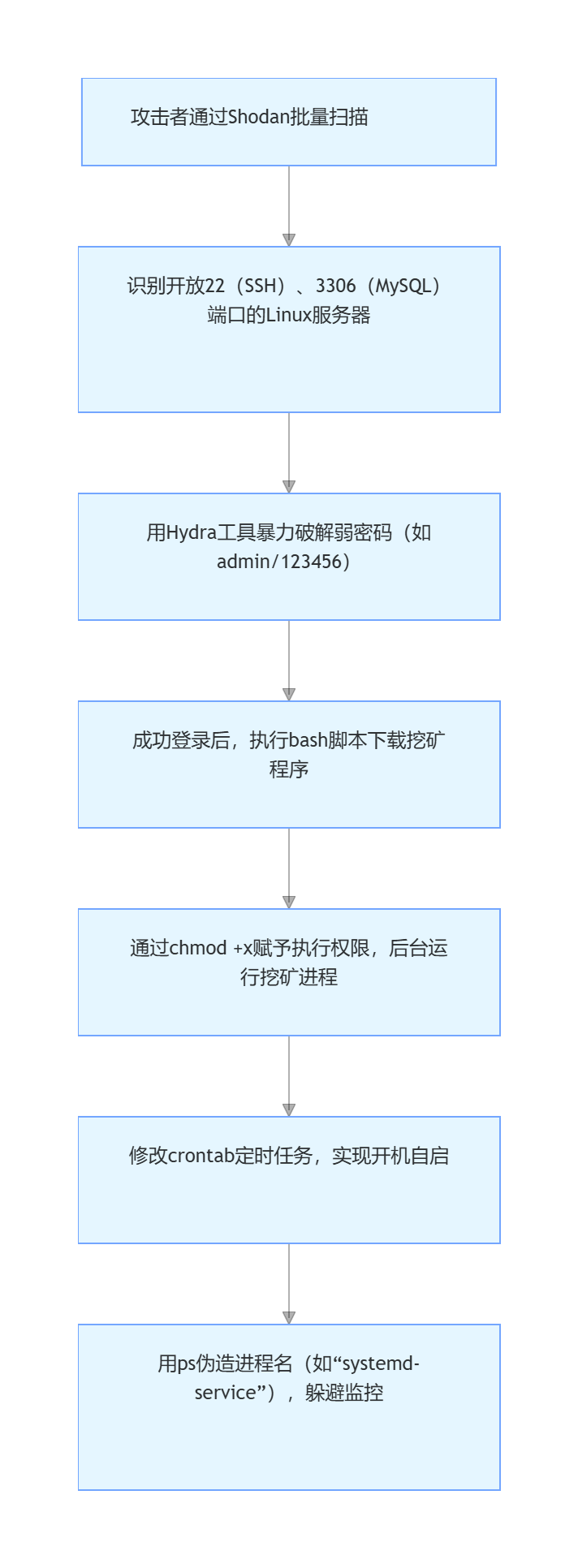

典型攻击流程(以 “DarkMine” 挖矿病毒为例):

关键攻击手段:

- 弱密码破解:60% 的挖矿病毒通过暴力破解 SSH 弱密码入侵,2024 年最常见的弱密码组合为 “root/root”“admin/admin”“123456/123456”;

- 漏洞利用:针对 Linux 服务器常见漏洞(如 Apache Log4j、Nginx 解析漏洞、Redis 未授权访问),攻击者通过 POC 脚本批量植入病毒。2024 年 Redis 未授权访问漏洞被利用的案例超 10 万起,攻击者通过该漏洞写入 SSH 公钥,获取永久控制权;

- 进程隐藏:通过

LD_PRELOAD劫持系统函数、修改/proc目录下的进程信息,让挖矿进程在top“ps” 命令中不可见。

2. IoT 僵尸网络:占比 30%,瞄准 Linux 物联网设备 “低配置 + 弱安全”

2024 年 Linux IoT 僵尸网络新增 45 万种,典型代表为 “Mirai 变种”“Gafgyt”,主要攻击智能摄像头、路由器、智能家电等采用 Linux 内核的物联网设备。

攻击核心原因:

- 硬件配置低:多数 IoT 设备 CPU 性能弱、内存小,无法运行复杂的安全软件(如杀毒软件、入侵检测系统);

- 系统长期不更新:设备厂商为 “降低维护成本”,出厂后不再推送安全补丁,导致漏洞长期存在。2024 年某品牌智能摄像头因未修复 Linux 内核漏洞(CVE-2022-26134),被 Mirai 变种感染,成为 DDoS 攻击的 “肉鸡”;

- 默认配置固化:设备默认账户密码(如 admin/123456)被写入固件,用户无法修改,攻击者可通过 “字典扫描” 批量控制设备。

危害案例:2024 年 “全球 IoT DDoS 攻击事件”

某黑客组织控制超 50 万台 Linux 智能摄像头,发起针对某云服务商的 DDoS 攻击,峰值流量达 1.2 Tbps,导致该服务商部分区域服务中断 2 小时。事后调查发现,攻击者仅通过 “默认密码 + Telnet 协议” 就控制了所有设备。

3. 容器逃逸攻击:占比 25%,针对 Linux 容器的 “内核共享” 漏洞

随着容器技术(Docker、Kubernetes)的普及,2024 年 Linux 容器逃逸攻击新增 37.5 万种,攻击者通过 “突破容器隔离→获取宿主机权限→控制整个容器集群” 发起攻击。

核心攻击路径(以 “RunC 漏洞(CVE-2024-21626)” 为例):

- 容器内准备:攻击者在恶意容器中部署含有漏洞利用代码的镜像;

- 触发漏洞:通过

docker exec等命令触发 RunC(容器运行时)的权限绕过漏洞; - 容器逃逸:利用漏洞在宿主机上创建恶意进程,获取宿主机 root 权限;

- 横向扩散:通过宿主机的 Kubernetes API,控制集群内其他容器节点。

关键风险点:

- 内核共享:Linux 容器与宿主机共享内核,若内核存在漏洞(如权限提升、内存越界),攻击者可通过容器逃逸影响宿主机;

- 镜像安全:2024 年 Docker Hub 上超 30% 的 Linux 容器镜像存在高危漏洞,其中 60% 包含未授权访问后门;

- 权限配置:Kubernetes 集群中,大量用户将 Pod 权限设置为 “privileged: true”(特权模式),直接消除了容器与宿主机的隔离边界。

三、Linux 安全的真相:“安全是配置出来的,不是天生的”

从 2024 年 150 万新型病毒的数据和案例可以看出,Linux 的安全并非 “天生自带”,而是取决于 “系统配置、补丁管理、防御策略” 三大核心因素。以下从技术角度拆解 Linux 安全的 “可控环节”,打破 “天生安全” 的幻想。

1. 内核安全:依赖 “及时补丁” 而非 “无漏洞”

Linux 内核是系统安全的基石,但内核漏洞从未停止出现。2024 年 Linux 内核共曝光 127 个高危漏洞(CVSS 评分≥9.0),涵盖权限提升、远程代码执行、内存破坏等类型。例如:

- CVE-2024-0582:Linux 内核 Netfilter 模块漏洞,攻击者可通过构造特殊网络包实现远程代码执行;

- CVE-2024-1086:Linux 内核

netfilter子系统缓冲区溢出漏洞,本地用户可利用该漏洞提升至 root 权限。

这些漏洞的防御方式只有一个:及时安装内核补丁。但现实是,全球约 40% 的 Linux 服务器运行的是 “超期未更新” 的内核版本(如 CentOS 7 的 3.10 内核,已停止官方支持),这些系统相当于 “裸奔” 在攻击面前。

2. 应用安全:开源软件需 “主动审核” 而非 “盲目信任”

Linux 系统的应用生态以开源软件为主,但 “开源” 不代表 “无恶意代码”。2024 年除了 XZ Utils 后门事件,还有多个开源项目被曝存在安全风险:

- OpenSSH 漏洞(CVE-2024-6387):攻击者可通过特制的 SSH 请求实现远程代码执行,影响所有使用 OpenSSH 8.5-9.8 版本的 Linux 系统;

- Nginx 反向代理漏洞:配置不当可导致目录遍历,攻击者可读取服务器敏感文件(如

/etc/passwd)。

因此,Linux 应用安全的核心是 “主动审核”:

- 优先使用官方源(如 CentOS 的 yum、Ubuntu 的 apt)安装软件,避免第三方非信任源;

- 对开源软件进行代码审计(尤其是核心依赖库),或使用商业化支持的开源版本(如 Red Hat Enterprise Linux);

- 定期使用工具(如 ClamAV、rkhunter)扫描恶意代码和后门。

3. 权限安全:“最小权限原则” 需落地而非 “默认配置”

Linux 的权限机制是安全保障的关键,但默认配置往往存在 “过度授权” 问题。例如:

- 新安装的 Linux 系统中,

sudo默认允许管理员无密码执行命令; /tmp目录(临时文件目录)默认权限为 “所有人可写”(777),攻击者可在此目录放置恶意脚本。

正确的权限配置应遵循 “最小权限原则”:

- 限制 sudo 权限:在

/etc/sudoers文件中,仅授予必要用户特定命令的 sudo 权限(如user ALL=(ALL) /usr/bin/systemctl restart nginx),禁止无密码 sudo; - 收紧文件权限:

- 将

/etc/passwd/etc/shadow权限设置为 600(仅 root 可读可写); - 将

/tmp目录挂载为 “noexec”(禁止执行文件)、“nodev”(禁止设备文件);

- 将

- 删除冗余账户:删除 test、guest 等默认测试账户,禁用长期不使用的用户(

usermod -L username)。

四、Linux 系统安全防御指南:4 个可落地的技术措施

基于 2024 年 Linux 恶意攻击的特点,企业和个人用户需从 “漏洞修复、权限管控、监控检测、镜像安全” 四个维度构建防御体系,将 “被动防御” 转为 “主动防护”。

1. 漏洞修复:建立 “自动化补丁管理” 机制

- 服务器场景:使用 Ansible、SaltStack 等自动化工具,定期推送系统补丁和应用更新;对核心业务系统,采用 “灰度更新” 策略(先更新测试环境,再更新生产环境),避免业务中断;

- IoT 设备场景:选择支持 “OTA(空中下载)更新” 的设备,厂商需提供至少 3 年的安全补丁支持;对无法更新的老旧设备,限制其接入互联网,仅允许内网访问;

- 容器场景:使用 Kubernetes 的 “滚动更新” 功能,定期更新容器镜像;通过漏洞扫描工具(如 Trivy、Clair)检测镜像中的漏洞,禁止使用高危漏洞镜像部署。

2. 权限管控:从 “粗放授权” 到 “精细化控制”

- SSH 安全加固:

- 禁用 root 直接登录(

PermitRootLogin no); - 启用 SSH 密钥登录,禁用密码登录(

PasswordAuthentication no); - 更改默认 SSH 端口(如从 22 改为 2222),减少暴力破解尝试;

- 禁用 root 直接登录(

- 启用强制访问控制(MAC):

- 开启 SELinux(CentOS/RHEL)或 AppArmor(Ubuntu),通过策略限制进程权限;

- 例如,通过 SELinux 策略禁止 Apache 进程访问

/home目录,防止 Web 漏洞导致的目录遍历;

- 容器权限限制:

- 禁止使用特权模式运行容器(

privileged: false); - 通过 Linux Namespace 和 cgroups 限制容器的资源访问(如禁止容器挂载宿主机敏感目录)。

- 禁止使用特权模式运行容器(

3. 监控检测:建立 “全链路安全监控”

- 日志监控:

- 集中收集 Linux 系统日志(

/var/log/messages)、应用日志、容器日志,使用 ELK(Elasticsearch+Logstash+Kibana)或 Grafana Loki 进行分析; - 设置关键日志告警(如 SSH 登录失败次数超 5 次、

sudo权限使用记录);

- 集中收集 Linux 系统日志(

- 进程与资源监控:

- 使用

htopnmon监控系统进程,重点关注 CPU、内存占用异常的进程(如未知的 “bash”“python” 进程); - 通过

netstatss监控网络连接,识别异常出站连接(如连接境外挖矿池 IP);

- 使用

- 入侵检测:

- 部署 Linux 入侵检测系统(如 OSSEC、Snort),检测恶意代码执行、漏洞利用行为;

- 对服务器和容器集群,部署网络入侵检测系统(NIDS),监控异常网络流量(如大量 SSH 暴力破解请求、DDoS 攻击流量)。

4. 镜像与软件安全:从 “源头” 阻断恶意代码

- 开源软件审核:

- 对核心业务依赖的开源软件,进行代码审计(可借助工具如 SonarQube);

- 跟踪开源项目的安全公告,及时获取漏洞信息;

- 容器镜像安全:

- 使用官方或可信镜像源(如 Docker Official Images、阿里云容器镜像服务);

- 构建自定义镜像时,采用 “多阶段构建” 减少镜像体积和攻击面(如仅保留运行时依赖,删除编译工具);

- 恶意代码扫描:

- 定期使用 ClamAV(开源杀毒软件)扫描 Linux 系统,检测挖矿病毒、僵尸网络程序;

- 对 IoT 设备,通过厂商提供的工具或 OTA 更新推送恶意代码查杀规则。

结语:Linux 安全的本质是 “主动防御”,而非 “天生免疫”

2024 年 150 万新型 Linux 病毒的数据,彻底打破了 “Linux 天生安全” 的认知误区。Linux 的安全优势并非源于 “无漏洞” 或 “无攻击”,而是源于其开源生态的灵活性、可配置性和可扩展性 —— 这些特性让用户能够通过技术手段构建坚固的防御体系,但前提是 “主动配置” 而非 “被动依赖”。

对于企业和个人用户而言,正确的 Linux 安全观念应是:不迷信 “天生安全”,而是将安全融入系统部署、运维、更新的全生命周期。从及时安装补丁、精细化权限管控,到全链路安全监控,每一个环节的疏忽都可能成为攻击者的突破口。只有主动防御,才能让 Linux 在服务器、物联网、容器等核心场景中真正发挥其安全潜力,抵御日益复杂的恶意攻击。

网络安全学习资源分享:

给大家分享一份全套的网络安全学习资料,给那些想学习 网络安全的小伙伴们一点帮助!

对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。

因篇幅有限,仅展示部分资料,朋友们如果有需要全套《网络安全入门+进阶学习资源包》,请看下方扫描即可前往获取

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?