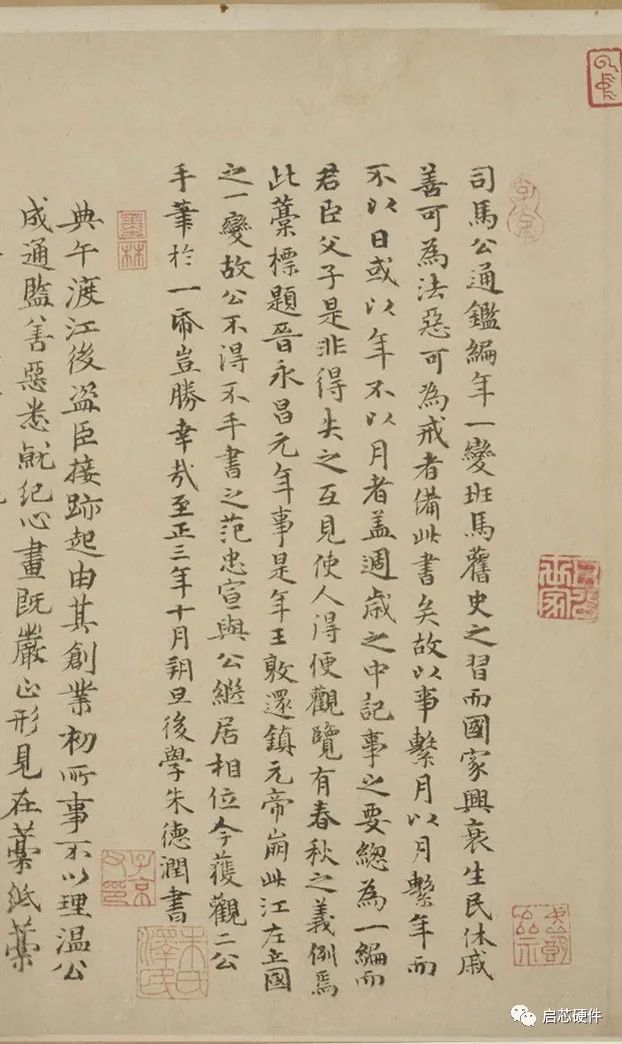

《资治通鉴》 是中国第一部编年体通史。它记载了 1362 年的历史,从周威烈王 23 年(公元前 403 年)开始到后周宣德 6年(公元 959 年)。这本书一共包括 294 卷 (部分),另外《目录》30卷,《考异》30卷。编纂者为司马光(1019–86 年)及其助手。司马光(字君实,号迂叟,世称涑水先生),宋仁宗宝元年(1038 年)考中进士。他身居数个重要职位,卒后追谥文正、赠太师以及封为温国公。

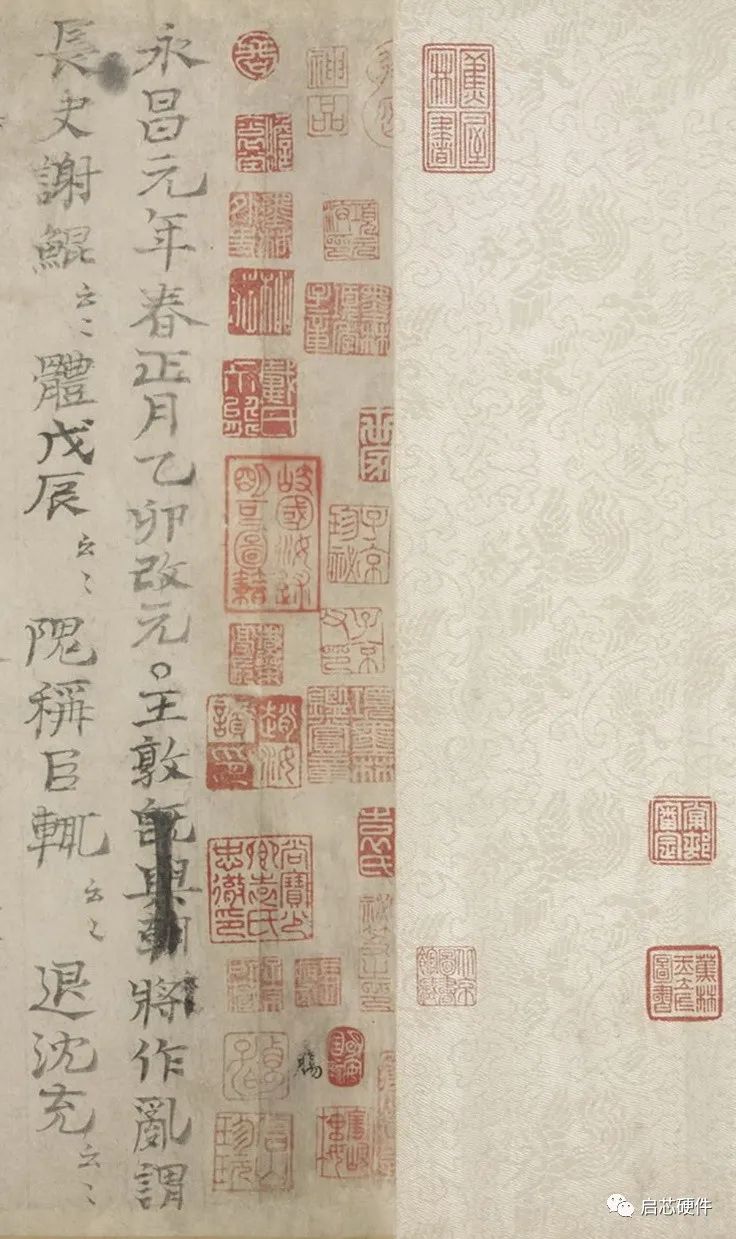

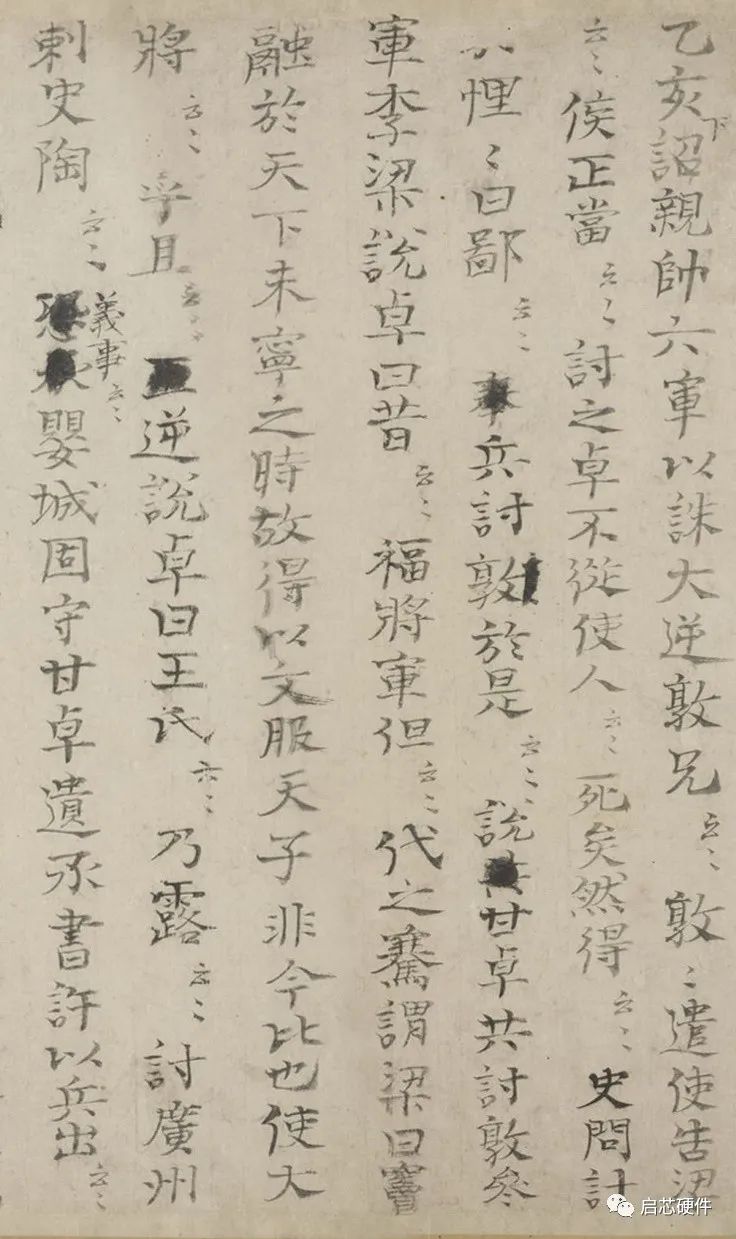

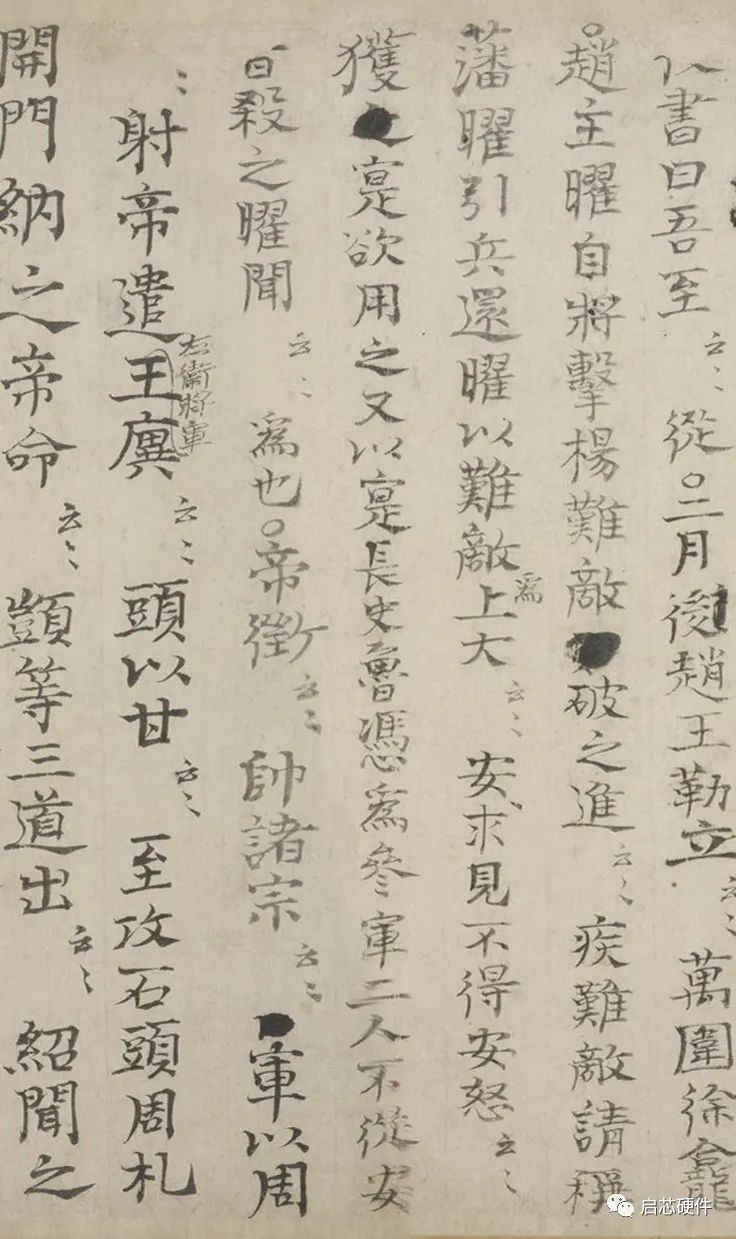

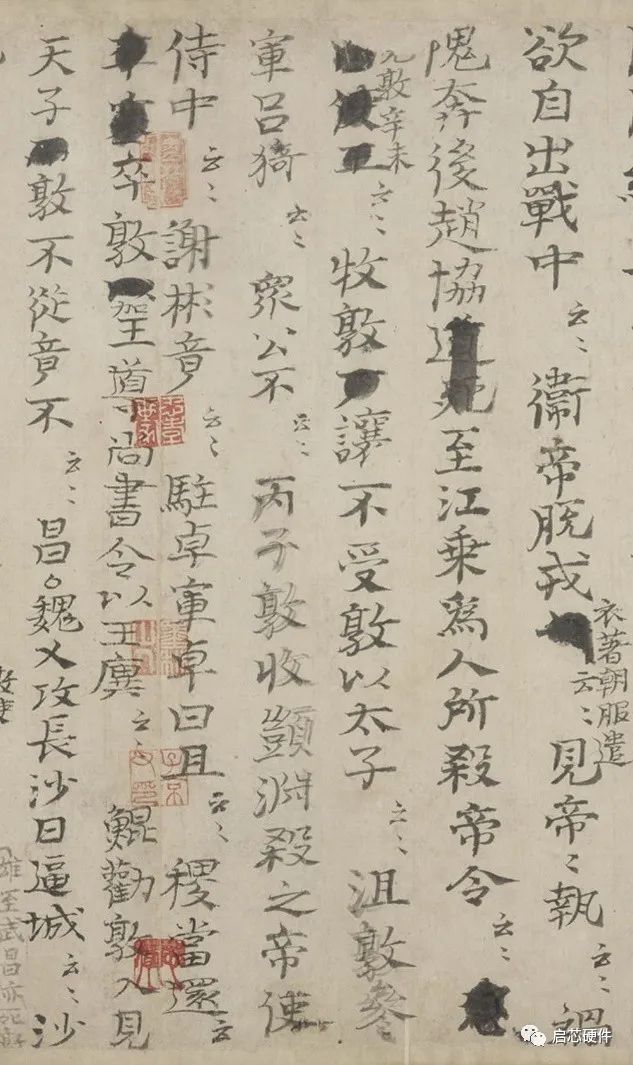

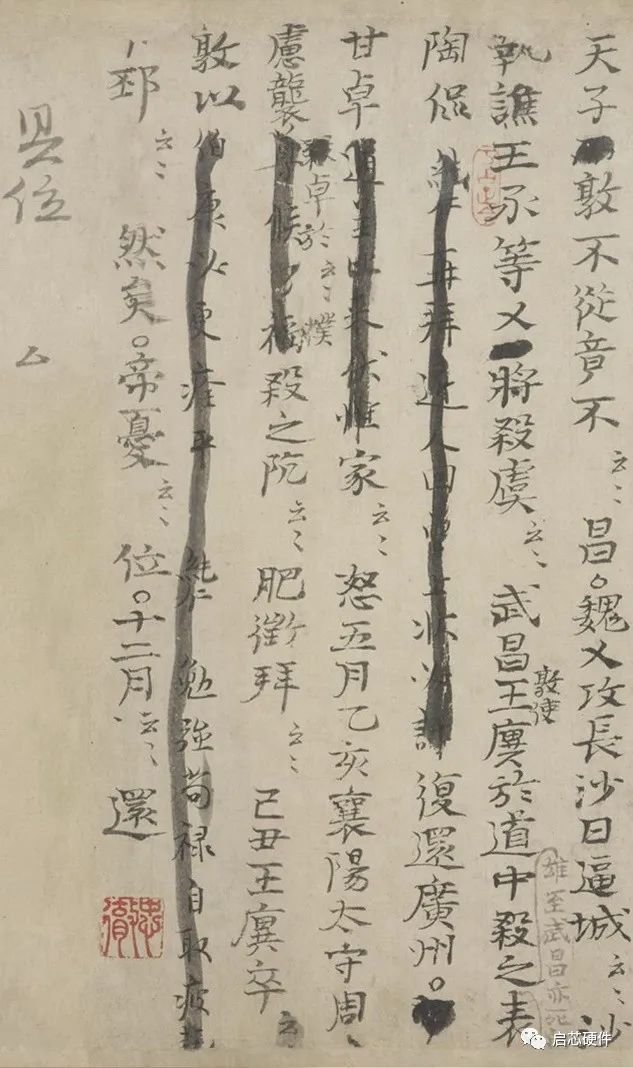

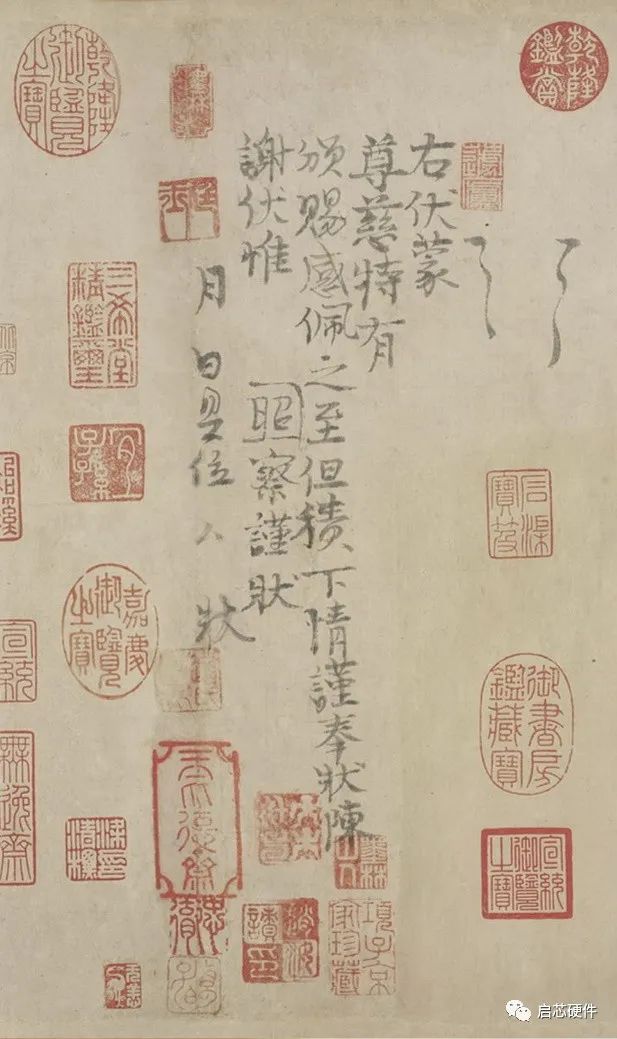

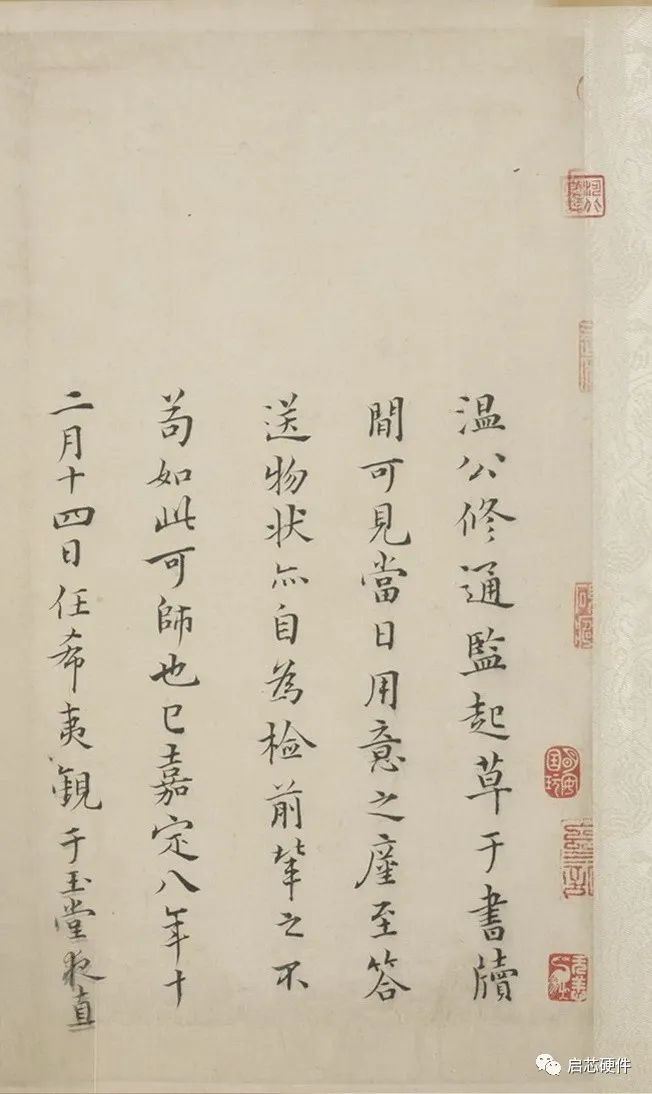

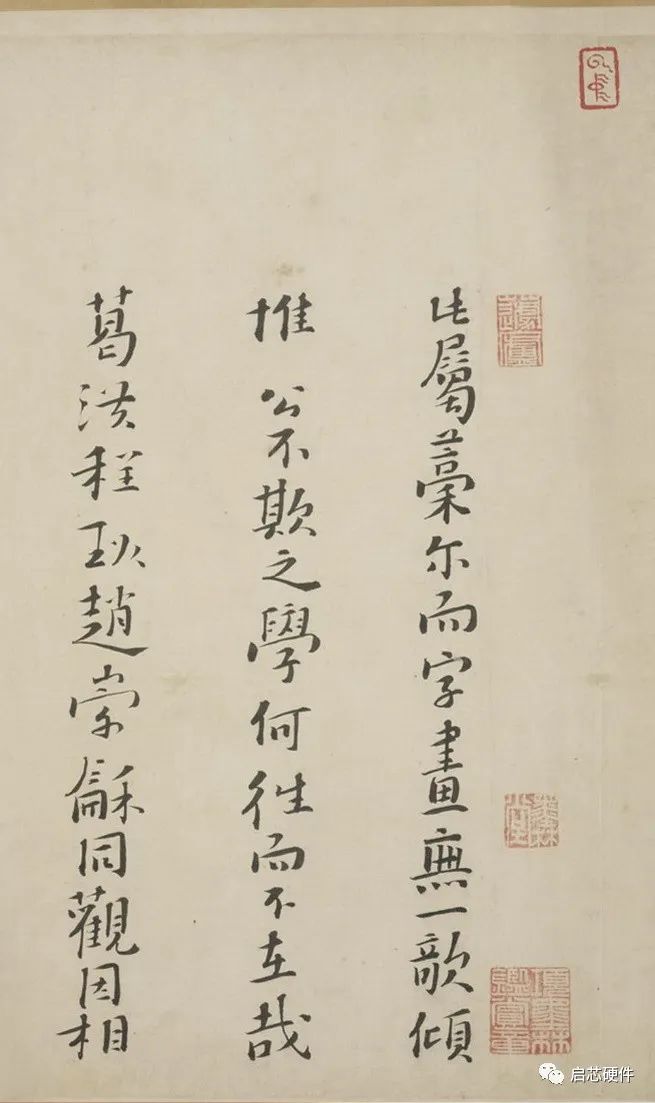

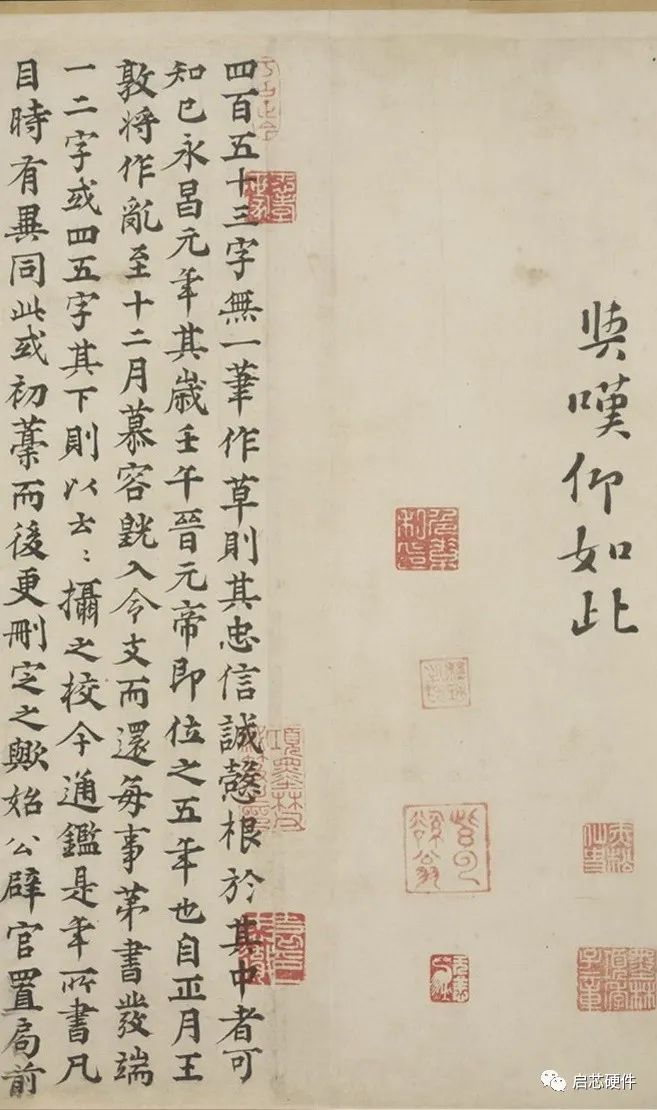

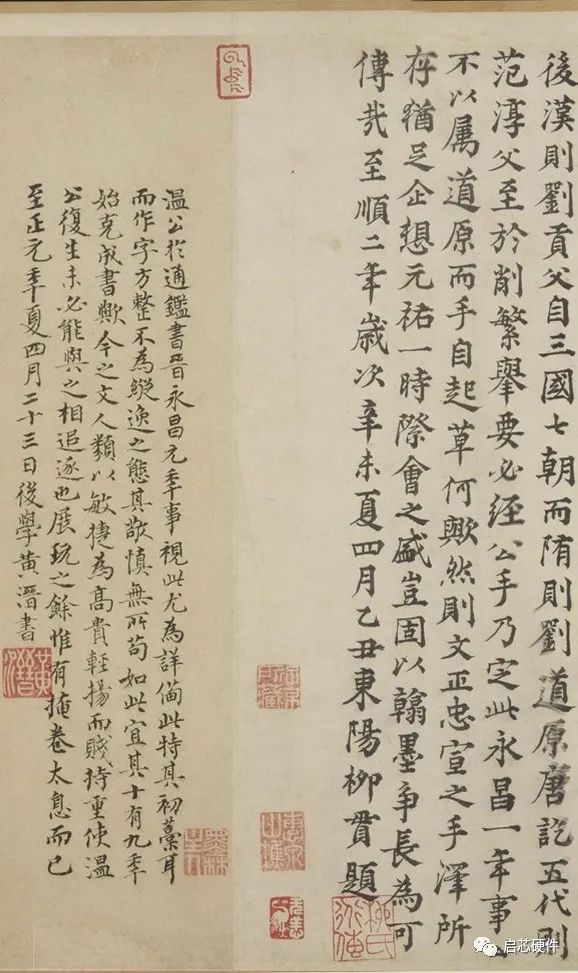

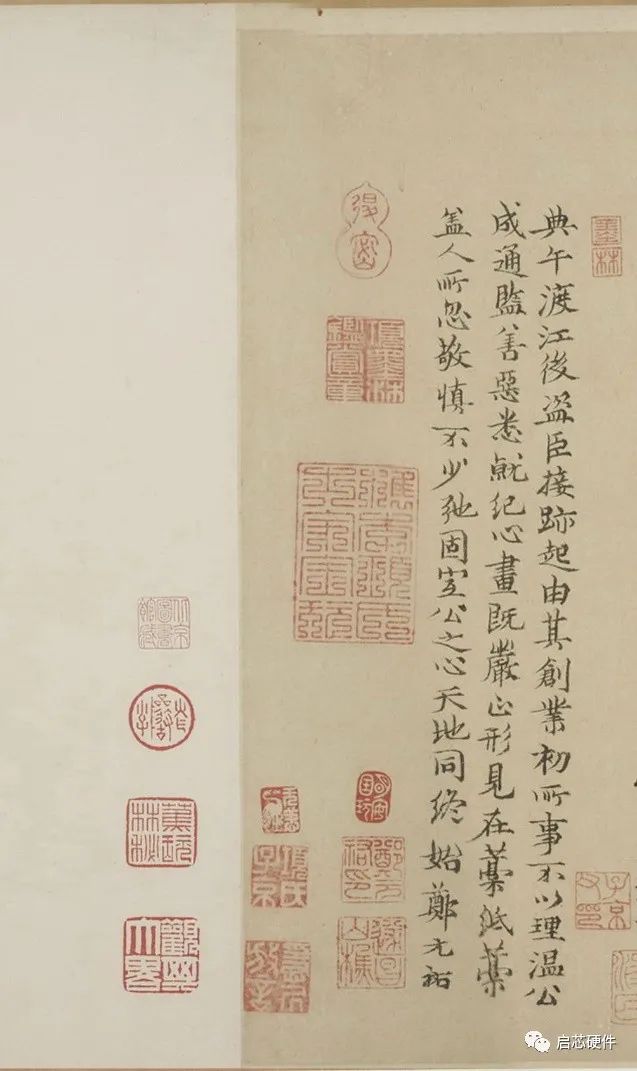

《通鉴》中的一卷 馆藏在中国国家图书馆,是司马光亲自书写的原本。这本作品,33.8 厘米宽, 130 厘米长,约 29 行,460 多个字,记录了西晋元帝永昌元年(公元 322 年)的事件。这份草稿是范纯仁给作者及其长兄司马旦的一封信。结尾是司马光的“感谢赠予我的人们”副本。这卷之后的章节为宋朝和元朝人们的版本记录。从宋朝到清朝,约有 100 多个收藏家的章印。

残稿以中间空白为界,前一部分被称为“幅纸三绝”。其中,前29行共465个字是司马光亲笔手书,记录了东晋元帝公元322年(永昌元年)的事件;中间部分被毛笔划掉的四行是范仲淹次子范纯仁写给司马光的书信;最后一小部分是司马光手书的谢人惠物状(感谢信)。空白之后均为历代名家的提拔。

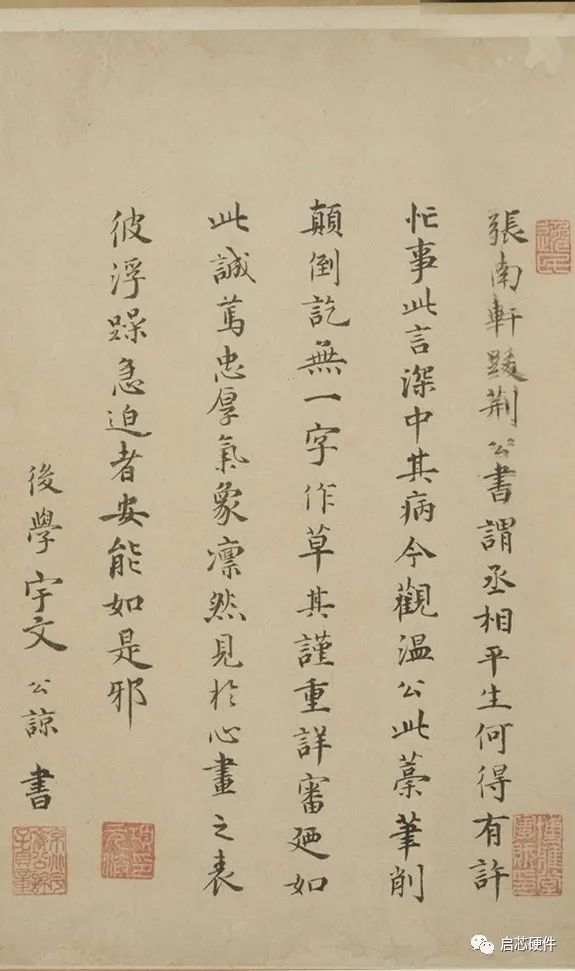

司马光为人行事都很严谨,黄庭坚谓:“余尝观温公《资治通鉴》草,虽数百卷,颠倒涂抹,迄无一字作草。”近人马宗霍云:“司马温公性端重,《通鉴》书稿,作字方整,未尝为纵逸之态,故十九年始克成书。”

司马光(1019年—1086年)。字君实,世称涑水先生。陕州夏县涑水乡(今山西夏县)人。仁宗宝元初年(1038年)中进士甲科,除奉礼郎。仁宗末,迁天章阁待制兼知谏院。英宗时,进龙图阁直学士。治平三年,以所撰《通志》八卷进献,英宗悦之,命置局秘阁续其书,神宗名之曰《资治通鉴》。王安石得政,行新法,以司马光为代表的旧党不断反对新法,迫使王安石辞去宰相职务。哲宗元佑初年(1086年)拜尚书左仆射兼门下侍郎 ,遂废新法,恢夏旧制,是为“元佑更化”。年六十八卒。赠太师、温国公,谥文正。

司马光所著《资治通鉴》凡二百九十四卷,上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959年),取材除十七史外,尚有野史、文集诸书凡三百二十二家。光自云编此书“遍阅旧史,旁及小说,简牍盈积,浩如烟海。”全书年经事纬,史实系统宗整。此外尚着有《稽古录》、《涑水纪闻》等,诗文有《司马文正公集》。

本文介绍了中国第一部编年体通史《资治通鉴》的编纂过程,着重讲述了司马光的严谨态度和该书的重要价值,以及馆藏的司马光亲手书写的草稿。

本文介绍了中国第一部编年体通史《资治通鉴》的编纂过程,着重讲述了司马光的严谨态度和该书的重要价值,以及馆藏的司马光亲手书写的草稿。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?