我们用一流科学家伽利略的话结束, 他听到了从自然界各个角落反射回来的数学的回声。说到数学的实用性, 再没有比伽利略谈论宇宙时的这段描述更简洁的了:宇宙是一本“大书”, “在掌握它的语言并学习组成它的符号之前, 你是无法理解它的。它是由数学语言写成的”。

来源 | 《数学那些事:伟大的问题与非凡的人》

作者 | [美] 威廉·邓纳姆(William Dunham)

译者 | 冯速

数学有用。

这真是老调重弹了, 从经验老到的数学研究人员到数学恐惧症患者都知道数学在现实世界中有广泛的应用。年复一年, 大量的数学课程和教科书充分展现了这一观点, 并传达给以数学为不可或缺的工具的人们。工程学、建筑学、物理学、经济学、天文学以及其他数不清的专业的学生们被告知, 他们必须掌握数学知识才能在预期的职业生涯中获得成功。就实用性而言, 很少有人类活动能与数学相提并论。

这样老套的观点却折射出一个非常敏感的哲学问题:为什么数学在实用领域表现得如此出众呢?毕竟, 纯数学是一个抽象的思想网络, 是一个内在统一和逻辑完美的思想体系, 但是, 这仍然只是思想。逻辑一致性本身不能够保证它有用。例如, 克里比奇牌游戏的规则是逻辑一致的, 但是它不能阐释月亮轨道。

我们再说欧几里得几何。毫无疑问, 它是由公设出发进行完美推理的极好例子, 但这并不意味着欧几里得几何的命题描述了穿越街区的空地的几何。然而, 只要有一张纸和一些欧几里得几何知识, 我们就可以坐在家里计算空地的周长和面积, 户外的实际测量将验证这些计算正确。没有必要真的走出门去, 数学的抽象能产生如此精确的结果, 甚至超出了空地本身的实际需求。

然而, 欧几里得几何描述的不是空地, 也不是物理对象, 它描述的是思想。这到底是怎么回事?为什么数学家们通常认同开尔文伯爵把它描述成“常识的精微化”呢?

是否如人们常说的那样, 自然服从数学法则?如果服从则表明, 在某种程度上, 外部世界受到数学原理的制约。还是说, 自然和数学展示出一种平行, 而实质上行为毫不相干呢?数学因其规律性特质是描述世界内在秩序的最完美的语言, 这只是偶然吗?也许数学的无形节奏和结构恰好与现实的无形节奏和结构相吻合, 虽然它们之间互不约束。

在这些哲学论点之外, 还应该注意一个平凡的事实:很多自然现象与数学解决方案相抵触。有时候, 数学家们无法胜任这样的任务。这就是腓特烈大帝的观点, 1778年, 他写信给伏尔泰说:“英国人按照牛顿给出的最好样本制造了船只, 但他们的舰队司令明确地对我说, 这些船只几乎不可能像凭经验制造的船只那样正常行驶……全都无用, 几何无用!”

我们得承认, 没有哪个数学模型能够完美地预测天气。一个“完美”的天气预测方程也许要考虑在如风速、气压和日照量等相互影响的变数之下的暴雪, 而这种复杂度超出了数学所能够控制的范围。这并不是说我们应该放弃。天气预测不断地得到改善, 描述它的数学模型越来越精妙。但是, 没有哪个模型能够精确地预测, 例如, 二月期间落在迪比克市政厅屋顶上的雨滴的精确数量是无法预测的。这样的精确度超出了我们的能力范围。当然, 二月份落在那个屋顶上的雨滴应当有确切的数值, 而数学家们的能力不足, 不能阻止下雨。用奥古斯丁 • 弗雷内尔尖锐的话说:“分析的困难不能阻碍大自然。”

在下面的内容中, 我们将尝试着避开阻碍。我们的目标是从不计其数的数学应用中选出两个, 它们既简单又能揭示出我们所生活的世界中的某些有意义的东西。第一个是应用数学来测量空间, 第二个是应用数学来测量时间。

考虑这样的情形:我们站在河岸, 正对着河对岸一棵高大的冬青树。遗憾的是, 我们不会游泳, 而且还有恐高症。在这样一些限制之下, 我们如何求得这棵树的高度呢?

答案就在三角学(trigonometry)中, 这是一个古老且非常有用的数学分支。它的名字揭示出了它的内容:tri(三)gono(角)metry(测量), 即三角形的测量。更精确地说, 三角学利用直角三角形的相似性质。

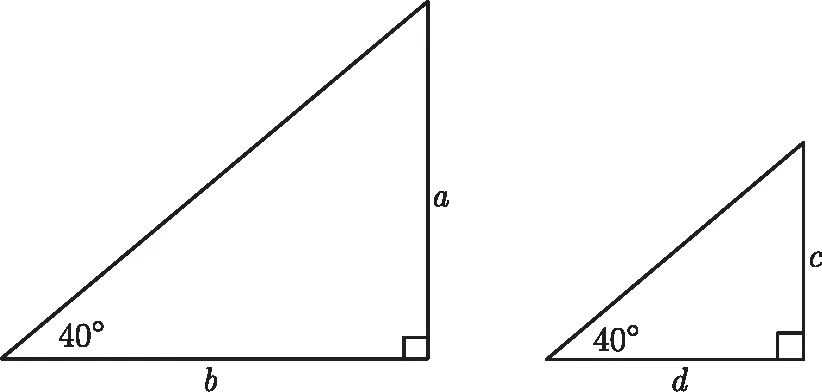

考虑图U-1中的直角三角形。每个三角形都是包含一个 角的直角三角形, 所以每个三角形的另一个角都是

角的直角三角形, 所以每个三角形的另一个角都是 。因为这些三角形有相等的角, 所以它们是相似的, 因此它们的对应边成比例。例如, 在左边的三角形与右边的三角形中,

。因为这些三角形有相等的角, 所以它们是相似的, 因此它们的对应边成比例。例如, 在左边的三角形与右边的三角形中,  角的对边与

角的对边与 角的邻边的比是相同的。用符号表示就是:

角的邻边的比是相同的。用符号表示就是:

图 U-1

所以, 如果我们知道 ,那么代入这些数值并交叉相乘就可以求得未知边:

,那么代入这些数值并交叉相乘就可以求得未知边:

利用比例性质并知道三条边长, 就可以确定第四条边长。

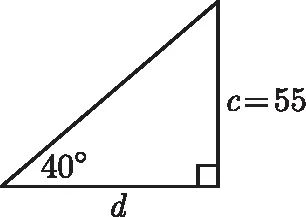

上面的计算表明需要一对直角三角形, 但是没有理由要求它们必须同时出现在问题中。如果只给定图U-2的直角三角形, 那么我们能求得 吗?

吗?

图 U-2

答案当然是“能”,因为我们很容易想象另一个有一个角是 的直角三角形, 从而用纯数学的方式确定未知比例。采用这样的观点, 三角学家定义了直角三角形的一个角

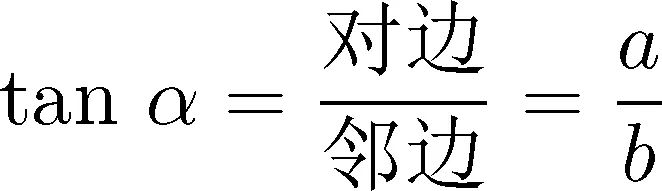

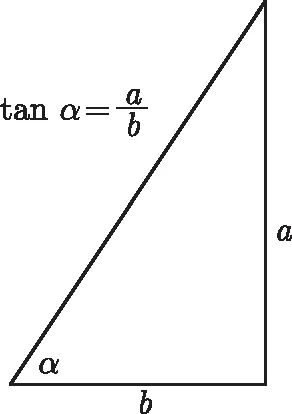

的直角三角形, 从而用纯数学的方式确定未知比例。采用这样的观点, 三角学家定义了直角三角形的一个角 的正切为这个角的对边与邻边的比, 记为

的正切为这个角的对边与邻边的比, 记为 。在图U-3中,

。在图U-3中,

图 U-3

不用实际测量三角形就可以计算出这个值。古希腊数学家丢番图和托勒密在2000年前就这样做了, 后来通过古印度和阿拉伯数学家的工作生成了三角函数表, 给出任意角 的

的 值。这些发现已经进入现代的计算器, 轻轻敲几下键盘就可以得出

值。这些发现已经进入现代的计算器, 轻轻敲几下键盘就可以得出 。

。

回到图U-2的三角形, 我们利用三角学推理得到:

因此 , 于是

, 于是 , 与之前的答案一致。

, 与之前的答案一致。

重要的是, 数学家能够计算出理想的直角三角形的正切值, 并在解决实际问题时把这个理想的三角形作为一对相似三角形中的一个。这正是我们求河对岸这棵树的高度要用的方法。

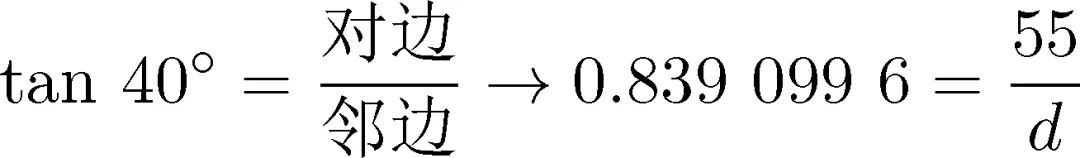

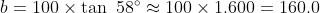

第一个目标是确定这条河的宽。沿着河岸走一段距离, 比如说100英尺, 然后测得从我们到达的新位置到这棵树的角度。假设这个角是 。图U-4给出了这个构造图。在直角

。图U-4给出了这个构造图。在直角 中, 这条河的宽度是

中, 这条河的宽度是 英尺(未知长度),边

英尺(未知长度),边 的长度是100英尺(沿河岸仔细测量的距离), 而且已知

的长度是100英尺(沿河岸仔细测量的距离), 而且已知 的大小是

的大小是 。因此

。因此

图 U-4

交叉相乘得出 ,其中

,其中 的数值可以由计算器来得到。这就是这条河的宽度。

的数值可以由计算器来得到。这就是这条河的宽度。

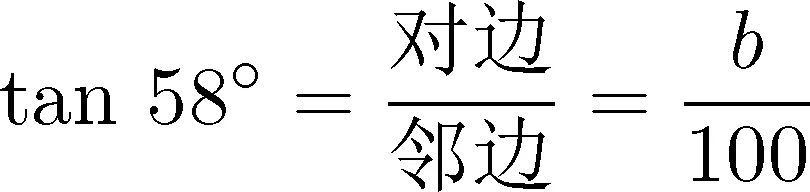

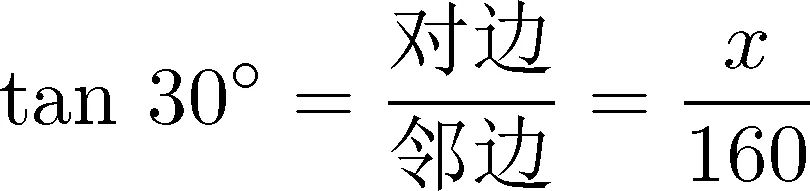

但是, 我们还没有完成任务, 因为树的高度还不知道。我们可以简单地走回到冬青树的正对岸, 并测量到树顶的角度。假设这个角度是 。我们还是生成一个直角三角形, 这是如图U-5所示的一条边垂直于地面的直角三角形。这个三角形的底是河宽, 即前面给出的160英尺;这棵树的高度是

。我们还是生成一个直角三角形, 这是如图U-5所示的一条边垂直于地面的直角三角形。这个三角形的底是河宽, 即前面给出的160英尺;这棵树的高度是 (未知数)英尺;角度是

(未知数)英尺;角度是 。再次利用正切比值, 我们求得

。再次利用正切比值, 我们求得

所以有

图 U-5

我们不用离开地面或者弄湿自已的脚就可以求得这棵树的高度。尽管这是相当简单的应用, 却展示了不可否认的力量。

当然, 持不同意见的人可能认为没有必要这么麻烦。毕竟, 我们可以找一条船, 划过这条河, 砍倒这棵树, 然后测量它的高度。不是只有通过三角学的知识才能求解, 通过其他方法就不可能求解了。

为了削弱这种“满不在乎”的态度, 我们给出三角学应用的一个更生动的例子。我们回到1852年, 回到当年的印度测绘局长办公室, 在那里,大家正使用一支野心勃勃的英国测量队测得的喜马拉雅山脉三角测量数据计算那些遥远山峰的高度。

获取这些信息非常复杂。首先, 存在很多比例问题。与河对岸的树不同, 喜马拉雅山脉与测绘员相隔一百英里1之远。间隔那样的一个距离, 必须考虑大气的失真和地球的曲率。当时, 测绘队无法进入以喜马拉雅山群峰为边界的尼泊尔和中国西藏。山峰如此巨大, 从印度山脚下根本无法看到这些山顶, 从地平线上也看不到更小的山脉。

11英里 米。

米。

尽管有如此多的困难, 但是工作要继续。在查阅了大量的山峰资料之后, 在测绘局长办公室里职员们对这些数据进行了分析。就在那里, 根据登山运动的知识, 一位孟加拉计算员(这是一个人, 而不是一台机器)一遍又一遍核实了他的计算, 然后兴奋地对外宣布他发现了地球上最高的山峰。

这次测量只把它标注为山峰XV。事实上, 它看上去不是地平线上的最高峰, 这是因为它的距离要远得多(这个距离就如上面例子中的河宽, 是可以根据三角数据计算的)。山峰XV的海拔大约为29 000英尺。它的顶峰高耸入云。通过比较, 欧洲第一高峰勃朗峰的高度要比它低大约13 200英尺。

当然, 这座巨峰的存在对居住在其山脚下的人们来说不是秘密。居住在其北边的西藏人很久以来一直称它为珠穆朗玛峰, 意思是“大地之母”。

这个故事的重点, 是这座山峰的高度是在1852年利用三角学得到的。这一时间是丹增 • 诺盖和埃德蒙 • 希拉里于1953年5月末代表人类第一次登上珠峰的大约一个世纪之前。攀登这一山峰需要背包、冰斧和非凡的勇气, 而确定它的高度只需要三角学。

如果这个寻常的例子揭示了数学的实用性, 那么我们再举一个更不平凡的例子。人类采用与测量冬青树及珠穆朗玛峰相同的方法去测量远得无法想象的、地球到月亮、太阳和行星的距离。

这个故事至少要回溯到古希腊和阿拉伯学者, 他们对地日距离和地月距离的估测是基于对日蚀的裸眼观测和三角学知识的。例如, 大约公元850年, 天文学家阿尔-法尔甘尼(al-Farghani)计算的从地球到太阳的平均距离大约是地球半径的1170倍。这是一个大致的估测, 因为它使得我们与太阳之间的距离缩短了500万英里, 如果真是这样一个距离的话, 那么我们的星球会被烧成灰烬。然而这只是一个开始。

17世纪,随着望远镜的出现, 更精确的观测成为可能。在从地球延伸到太阳的三角形计算中, 这些观测是必需的, 因为测量上的微小误差将导致的不是几英尺的误差(如冬青树的观察), 而是千百万英里的误差。对精确度的这种要求已经逼近当时仪器的极限。尽管有这样的挑战, 但是到了17世纪末, 乔万尼 • 卡西尼(Giovanni Cassini,1625—1712)计算出的地球与太阳的距离大约是地球半径的22 000倍。这个数据转化过来就是大约87 000 000英里(非常接近当前认可的93 000 000英里)。这是三角学解决了看似不太可能的地球外问题的一个非常了不起的例子。

正如科学中常有的事, 一个问题得到解决常常使另一个问题的解决成为可能。在上面的案例中, 知道了地日距离引发了对光速的第一次估测, 这是整个物理学中最有意义的常量之一。下面讲讲这是如何实现的。

早在1610年, 伽利略已经利用他的“小望远镜”发现了绕木星旋转的四颗卫星。随后, 天文学家们记录了这些遥远卫星的运动。到了17世纪70年代, 卡西尼已经制作出精确的表格, 给出最里侧的卫星Io可能消失在这颗大行星后面的次数。Io的这些月食每隔42小时27分钟发生一次。

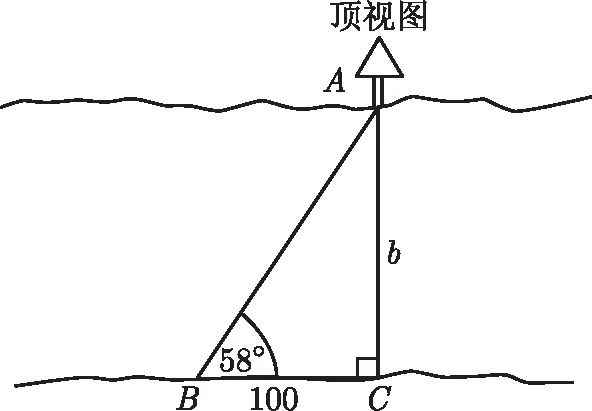

但是, 人们观察到了一个意外的现象。当地球和木星分别位于太阳的两侧(如图U-6所示)时, Io躲在木星的后面, 消失得总比预测的晚一些, 而当这两颗行星位于太阳同侧的一条直线上(同样如图U-6所示)时, 它消失得总比预测的早一些。在Io绕木星的运动中, 似乎存在无法说明的无规律性。

图 U-6

注意到这种延迟的人是卡西尼的助手奥利 • 罗默(Ole Roemer, 1644—1710)。他很奇怪:当行星相距最远时月食变得缓慢, 而当它们靠近时月食又逐渐加快, 这说明了什么呢?当然, 有一个解释是Io以变速绕木星旋转:当地球靠近时, 速度变快, 而当地球远离时, 速度变慢。遗憾的是, 这违反了物理定律, 而且不管怎样, 木星的卫星与地球的行踪有什么相干呢?

罗默认可的一种比较简单的解释是Io以恒定的速度运动, 但是当它不得不移向更远的地方时, 它的光要花更长的时间到达地球。表面的延迟不是由于在木星靠近过程中发生了什么事情, 而是由于光穿越地球的轨道到达地球花费了额外的时间。

当然, 人们知道声音从一点传到另一点是要花一些时间的, 比如在看到遥远的闪电之后, 我们才听到那迟到的雷声这一很容易观察到的现象。但是, 人们普遍认为光是瞬间传播的, 因此在一个地方发生的事情会立即在另一个地方看到。像古典时期的亚里士多德和17世纪初期的笛卡儿这样的权威都是这样认为的。但是, 罗默对木星的卫星运行速度减慢和加快的解释与人们对雷声延迟的解释完全一样, 而重要的差异是, 现在是光从一个地方到达另一个地方需要花费时间。

罗默自己对确定光的实际速度没有太大的兴趣, 他感兴趣的是证明光的传播不是瞬间的。但是, 我们可以利用罗默的数据生成光速的“17世纪”估测。观察表明, 当地球从距离木星的最近点移动到最远点时, Io的月食延后了22分钟。罗默把这丢失的22分钟归因于光穿越地球轨道直径所必需的时间, 即从图U-6中的点 到点

到点 所需要的时间。因此, 光利用了这个时间的一半, 也就是11分钟穿越了从地球到太阳的这段距离。如果我们使用卡西尼对这段距离的估测值87 000 000英里, 那么会得出光每分钟传播大约

所需要的时间。因此, 光利用了这个时间的一半, 也就是11分钟穿越了从地球到太阳的这段距离。如果我们使用卡西尼对这段距离的估测值87 000 000英里, 那么会得出光每分钟传播大约 英里, 或者每秒传播大约

英里, 或者每秒传播大约 英里的结论。

英里的结论。

这是一个惊人的速度。克里斯蒂安 • 惠更斯惊叹道:“我带着非常喜悦的心情了解到由罗默先生做出的美妙发现, 它说明来自光源的光的传播需要时间, 甚至测量出了这个时间。这是一个非常重要的发现。”这一时期的另一位天文学家也惊讶地评论道:“我们会因这个距离之巨大和光运动之快速而感到恐怖。”

事实证明, 这个速度值还是低了。地球轨道半径被低估了足足6 000 000英里, 而光穿越它所需要的时间也被高估了很多分钟。事实上, 光穿越这段距离花费的时间是16.5分钟多一点, 而不是罗默估测的22分钟。现在, 光的速度取作每秒186 282英里。

所以, 在测量跨越空间的巨大距离时, 数学的确显示出了它的实用性。但是, 本章的另一个例子同样引人注目:利用数学去推测穿越时间的巨大距离。

多少世纪以来, 当我们挖掘出石油层或者岩石层时, 学者们追溯过去, 通过简单的观测来推测史前遗迹的相对年代。这是很容易的。但是, 一个被挖掘出来的鹿角、一块古埃及人的裹尸布、一块来自窑洞的烧焦了的木头, 它们的绝对年代是什么呢?考古学家如何估测这些物品自出现以来已经历时十年、一百年甚至是一千年了呢?这样的信息似乎不可知并永远丢失了。

但事实并非如此。科学最深刻的属性之一就是不懈的探索, 即使面对绝望的境地。用托马斯 • 布朗(Thomas Brown)爵士一段风趣的话说:“塞壬女妖唱的什么歌, 阿喀琉斯用的是什么名字混在女人堆里, 这些问题都令人费解, 尽管如此, 它们却并非琢磨不透。”

正是有了这种精神, 化学家威拉德 • 利比(Willard Libby)和他的助手在第二次世界大战爆发后的几年间做出了放射性碳测年法的重大发现。因为这项成果, 利比在1960年获得了诺贝尔化学奖, 他也因为揭示了古代取火及史前骨骼的秘密而得到了充分的认可。利比发现, 那些古老的骨头和木头碎片的确是微小而精确的时钟。而破译其中隐藏着的信息, 需要了解碳的化学性质和自然对数的数学性质。

首先看一下化学。碳存在着三种同位素。其中两种在地球上含量丰富而且比较稳定, 分别被称为碳12和碳13;而第三种比较稀有且不稳定, 是碳14, 这是一种放射性同位素, 半衰期约是5568年。半衰期是一个术语, 具有简单的含义:经过5568年, 碳14的质量的一半将由于放射性衰变而失去。因此, 今天质量为1磅的碳14在不受干扰的情况下在5568年之后将降低到半磅, 从那时开始再过5568年将降低到四分之一磅。

碳14源于高层大气的宇宙辐射, 在那里碳14与氧反应生成放射性二氧化碳。最终放射性二氧化碳沉积到地球表面, 成为所有生物赖以生存的碳混合物的一部分。利比直截了当地指出:“因为植物的生存依赖于二氧化碳, 所以所有植物都是放射性的;因为地球上所有动物的生存都依赖于植物, 所以所有动物也是放射性的。”因此, 放射性碳就存在于你用作午餐的胡萝卜之中, 存在于你花园里的牵牛花里, 存在于你的宠物仓鼠的身体里, 存在于副总统的身上。它是地球上生物的共同标志。

利用复杂而巧妙的化学, 我们可以确定活体组织中放射性碳和非放射性碳的比例, 从而合理地假定过去的动物和植物体内也有类似的比例。有机体从事着生命活动, 它们不断地从食物链中补充丢失的碳14, 该比例能维持相当持久的平衡。

但是, 在庞大的动物死去或树木倒下之际, 它补充碳的日子就结束了。自此, 它体内组织中的碳将永远不会增加了。随着年代的流逝, 非放射性碳保持不变, 而碳14进行放射性衰变, 也就是说, 它在逐渐消失。放射性碳和非放射性碳之间的相对比例因此会随着时间的流逝减小。就如一台失调的老钟一样, 放射性的释放成比例地减慢。碳14的这种衰变是从有机体的死亡开始的, 一直持续到这些骨头或木制物品被从地里挖出来的那一天。

使用特殊的仪器, 化学家能够确定物品中碳14的当前放射量, 生命逝去的时间越长, 放射性的量就越少。因为我们知道碳14衰变的速率, 所以能够在一定的精度范围内计算出某一物品已经花费了多长时间到达目前这一减少了的放射水平。当然, 这就是一块骨头或木头不再是生物体的一部分的精确的时间长度;再简洁点说, 这就是这个物品的年龄。这就是我们在这里展示的科学侦探的杰作, 它的确应该获得诺贝尔奖。

但是, 正如科学中常有的事, 整理最终的细节需要数学。对放射性碳测年法来说, 重要的方程是

其中,  是这件物品当前的放射水平,

是这件物品当前的放射水平,  是该物品“活着”时的放射水平, 而

是该物品“活着”时的放射水平, 而 是自它死亡以来经过的时间。注意, 嵌在方程里的是碳14的5568年的半衰期。还要注意的是, 数e以主角的身份又出现在我们眼前。

是自它死亡以来经过的时间。注意, 嵌在方程里的是碳14的5568年的半衰期。还要注意的是, 数e以主角的身份又出现在我们眼前。

下面的例子与利比自己考虑的例子类似, 它具体说明了其中涉及的数学。假设考古学家从古埃及法老的陪葬船上挖掘出一块木头。假设制成这块木头的树大约就是在法老死去的时候被砍倒的。化学家在实验室分析这块木头, 确定它当前的放射水平是每分钟每克碳分解 。与之相比较, 新砍倒的同品种树产生每分钟每克碳

。与之相比较, 新砍倒的同品种树产生每分钟每克碳 的放射分解。目标是计算

的放射分解。目标是计算 , 即这块木头的年龄。

, 即这块木头的年龄。

把 和

和 代入方程中得到:

代入方程中得到:

交叉相乘得到 , 所以有

, 所以有 。

。

现在, 我们的目标是确定指数中未知的 。首先, 我们在这个方程两边取自然对数:

。首先, 我们在这个方程两边取自然对数:

我们有 。因此, 我们得到

。因此, 我们得到

其中,  的值可以用计算器计算得到。因此有

的值可以用计算器计算得到。因此有

(年)

(年)

于是我们的计算揭示出这条陪葬船的建造时间以及法老死去的时间是在3664年前。当然, 这一估测的精度值得怀疑, 因为从放射水平的不精确确定, 到样本的受污染状况, 每一件事都会不同程度地影响我们的结果。然而, 如果我们断定法老大约死于3700年前, 那么我们也许就站得住脚了。拥有了木头日志与数学日志的知识, 我们已经让一件不能说话的物品告诉我们它自己那古老的秘密。感谢化学和数学, 它们开启了通向过去的大门。

无论是测量珠穆朗玛峰的高度、测量光速, 还是测量法老的遗物, 数学已经穿过层层疑云证实了自己的用途。莫里斯 • 克莱因更断言:“数学的首要价值不在于这门学科本身提供了如此之多的东西, 而在于它能够帮助人类实现对物质世界的认识。”

很多人也许会争论说, 克莱因有些言过其实。他似乎是要说, 如果天文学家和化学家突然得到他们所需的所有数学知识, 那么数学家就会清理办公桌, 退休回家。

堪称“纯数学家”之首的哈代提出了相反的观点。一贯言语犀利的哈代承认:“很多的初等数学……都相当实用。” 但是随后他又声称, 这些实用的思想“大体上都相当无趣;它们恰恰是最没有美学价值的部分。‘真正的’数学家的‘真正的’数学, 费马、欧拉、高斯、阿贝尔和黎曼的数学几乎统统是‘不实用的’”。

虽然大部分数学家不会因哈代坚定的不实用论而有丝毫退缩, 但是职业数学家有这样一种共识, 即数学不仅仅是科学的奴仆。例如, 质数定理等结果尽管根本没有实际用途, 但仍是那样地完美和迷人, 因此有数学的合法性。当我们仅以功利思想判断数学时, 就忽视了人类的一个重要特权:寻找享受思想自由翱翔的机会。

尽管真理可能存在于克莱因和哈代之间, 但数学的实用性是无法回避的, 数学家们毫不动摇地致力于数学的应用。你可能会听到数学家们这样的至理名言:成为一名普普通通的应用数学家很容易, 成为一名普普通通的纯数学家稍微困难些, 最艰难的是成为一名杰出的纯数学家。为了在数学应用中做出杰出的贡献, 你必须掌握多门学科:数学、天文学、化学以及工程学。纯数学家可以随意修改基本条件或者假设使得他们的工作更容易, 相比之下, 应用数学家却只能凑合着利用外部世界无法控制的事实。纯数学家受逻辑驱动, 应用数学家受逻辑和自然驱动。纯数学家可以改变基本原则, 而应用数学家却被迫接受现实给予他们的一切。

我们用一流科学家伽利略的话结束, 他听到了从自然界各个角落反射回来的数学的回声。说到数学的实用性, 再没有比伽利略谈论宇宙时的这段描述更简洁的了:宇宙是一本“大书”, “在掌握它的语言并学习组成它的符号之前, 你是无法理解它的。它是由数学语言写成的”。

推荐阅读

《数学那些事:伟大的问题与非凡的人》

作者:[美] 威廉·邓纳姆(William Dunham)

译者:冯速

看完顿感舒爽,让数学课堂上的知识变得更好懂、更通透;无需动用纸笔,纵览数学世界不可不谈的伟大定理、难题和争论;好奇心大满足,纵览数学的核心知识和历史八卦。

本书是一部短文集,文章以各自英文标题的首字母按照A到Z的顺序排列,每一篇短文都讲述了一个特定的数学主题,介绍了数学世界不可不谈的伟大定理、难题、争论和不解之谜。作者以简单清晰的笔触,带领读者跨越历史,探索算术的起源、圆的奥秘、无穷级数的难题、无理数的怪异特征等话题,讲述了数学大师们的生活轶事和神秘经历,勾勒出数学的概貌。

56

56

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?