你在多大程度上信赖DeepSeek?

很多网友发现,DeepSeek会“一本正经地胡说八道”,还有网友认为DeepSeek会反复撒谎。

“DeepSeek查阅文献是如此的不靠谱”

有网友说用DeepSeek写文章,举了4个例子,3个都查不来,最后才发现都是DeepSeek自己编的。

……

各种花式翻车的案例更提醒我们要清醒的认识AI,因此那些不能被AI替代的能力才是更为可贵的地方。

清华大学理学博士 | 人大附高级教师 和渊在《AI时代,学什么,怎么学》总结十余年一线教学经验,通过对AI和当代教育的深入洞察,参考哈佛大学、斯坦福大学等前沿研究,从“AI 的短板”和“人的优势”这两方面出发,提出了 AI 时代我们需要具备的八大能力。

如提问能力、创造力、批判性思维等都是极为重要的能力。不妨看看和老师对批判性思维的认识,让我们更理性的看待AI工具。

来源 | 《AI时代,学什么,怎么学》

作者 |和渊

我们从小接受的教育是:要好好学习天天向上。具体来说,在学习课本知识时,我们要仔细阅读书中的每一句话,记住更多的知识点,用下划线、荧光笔标出关键词和关键句子,并用笔记本记下书中的主要内容、观点和方法,然后再反复地检查笔记和思维导图,确定没有漏掉任何重要的事情。所以,我们学习的目的就是找到、理解并记住相关的知识点。

可是,如果再这样下去,那将是很可怕的一件事情,因为我们只是记住了别人要求我们记忆的东西,却没有形成自己的观点和判断。这和机器又有什么区别呢?

现在的 AI 是一代又一代迭代的结果,它们学习知识的能力是“复利增加”的,如果和 AI 比学习,那我们肯定比不过。但是,作为人类,与机器不同的地方是我们能独立思考、能输出自己的观点,也能拥有自己的判断。

如果今天这个人告诉我们要做这件事,明天那个人告诉我们要做那件事,那我们到底要做什么?如何在不同的意见中做出选择?面对别人的观点,我们要有独立思考和批判性分析的能力,只有这样我们才能更好地学习和生活。因此,我们需要培养自己的批判性思维能力。

01

什么是批判性思维

说了这么多,那到底什么是“批判性思维”呢?对此,学术上给出的定义是:以提出疑问为起点,以获取证据、分析推理为过程,从而得到具有说服力的、有创造性答案的反思性思维。

这个表述太抽象了,我来给大家拆解一下。“判断性思维”这个短语本身来源于英文的 critical thinking,被翻译成了“批判性思维”,我觉得这个翻译不太好,不仅偏离了这个短语的本意,还不免会让人感受到攻击性。

其实,批判在这里是“分析”的意思,它是一个中性词语,是通过一定的标准改善思维,进而帮助人们做出明智的决定、得出正确的结论。用一句话来概括,就是对我们思考过程的再思考。

哈佛大学前校长德里克 · 博克(Derek Bok)非常推崇批判性思维,他认为批判性思维是一种穿透了“无知的确定性”和“有知的混乱性”之后的高阶思维,是细致考虑每一个事实的广度和深度后不断反省的取向和不断试错的实验精神,是需要经过专门的训练才能培养的一种思维品质。

02

为什么需要批判性思维

德里克 · 博克为什么对批判性思维如此推崇呢?因为它真的很有用。

平时,在阅读各种媒体的文章时,你是不是经常会看到“震惊!XX 专家预测 XXX”这样的字眼?那你是否能分辨出哪些是谣言、哪些是真理呢?事实上,即使针对同一个问题,不同的专家也可能持有不同的观点,甚至会给出完全相反的意见。

例如,有的专家认为,经过某个事件之后,房价一定会大涨,而有的专家认为房价一定会大跌。可以看到,对于这样的问题,世界上往往没有一个公认的标准答案。

不像 1 + 1 = 2 这样可以成为一个通用标准,很多问题的是非曲直很难辨识。那我们到底应该相信谁,又该如何做出自己的选择呢?究竟什么样的意见是我们应当听从的?这就是批判性思维要教给我们的内容。

事实上,我们每天所做的各种决策都用到了批判性思维,大到是否买房、在哪里买房,小到是不是要给孩子报钢琴课、奥数课,甚至是该买什么牌子的牙膏、养哪种狗等。

在做以上这些决策时,我们需要排除无关因素的干扰、不受感情或情绪的主宰、不做谬误和偏见的牺牲品,以及不听信一些所谓的权威人士的一知半解。批判性思维能帮助我们避免做出错误的决策。如果以这样的带有批判性的思考方式层层展开,一步步质疑断言者的立论,你就会发现他的逻辑漏洞,这能让我们在日常生活中更独立、更明智。

03

如何正确地质疑

然而,掌握任何一种思考方式和工具都不容易,因为这意味着我们要改变过去的习惯,而改变已有的轨迹,其实是特别困难的。所以,批判性思维需要经过大量的训练、实践和反思探索才能掌握。那我们应该怎么做呢?

简单来说,批判性思维就是要求我们不断地质疑假设,不停地要求断言者论证他的每个前提是否正确,就像年幼的孩子不停地询问“为什么”一样。

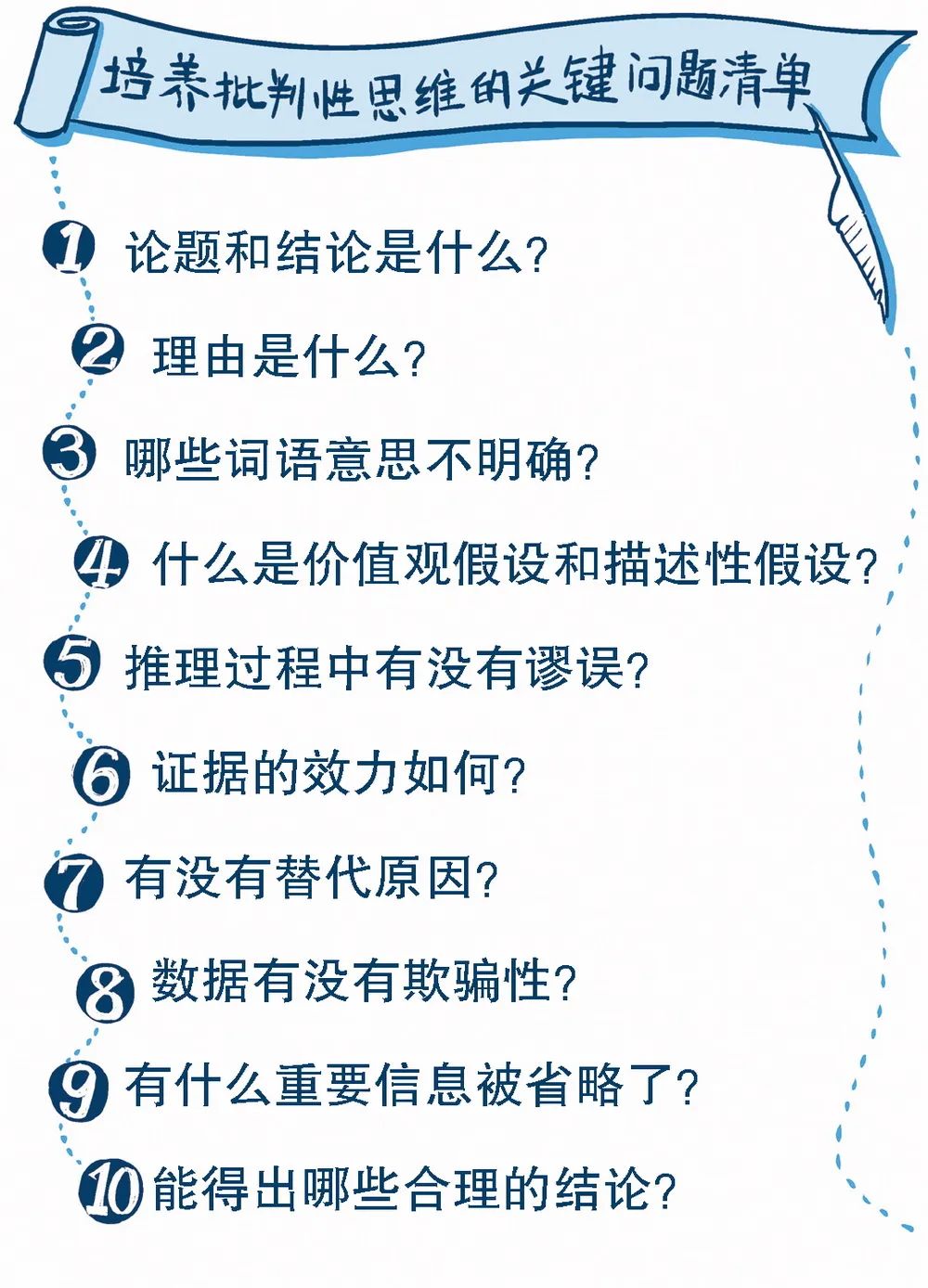

如图 2-11 所示,为了让大家操作起来有“抓手”,我整理了一份“关键问题清单”,通过问这些问题,我们可以不断地发展自己的批判性思维能力。

图 2-11 培养批判性思维的关键问题清单

这份关键问题清单从论题、结论出发,从多个角度来判断理由和逻辑的正确性。如果长期像这样训练思维,那我们就会逐渐变成思考有深度的人。

可是,有些人会认为,如果遇到事情都这么思考问题,那简直太麻烦、太费劲了,这样下来,我们做事的效率岂不是太低了?让自己活得轻松点儿不好吗?

事实上,批判性思维虽然不能加快我们判断与决策的速度,但是能增加我们做出正确判断的频次。它提高了我们的思考质量,让我们去审视自己的思考是否自洽以及所做的决策是否正确。

给大家举一个我在读博士期间印象非常深刻的例子。那是在一场学术报告上,一位同学在给大家讲解他们组的实验结果,在讲完某个实验后,其他同学都觉得没有什么问题,但是施一公教授让这位同学停了下来,他说他并没有听懂,想让他适当放慢速度再讲一遍。

我心中小小地惊讶了一下,觉得这么简单的内容施教授怎么会没听懂呢?我们从小接受的教育就是快速反应、快速回答,好像这才是聪明的象征,难道施教授不够聪明吗?他居然在那么多人面前说自己没有听懂。

我心存狐疑地继续往下听。施教授带着那位同学把实验的细节从头到尾复述了一遍,没想到在我们看来非常完美的实验细节中却存在逻辑漏洞。并不是施教授没听懂,而是他敏锐地察觉到了实验中可能存在的问题。

让思考慢下来,条分缕析地一步步提问,找到问题所在,这就是批判性思维的力量。它也许不会让你活得轻松,但会让你变得客观、理性,在生活中的很多事情上做出正确的决策。

04

批判性思维在科学中的作用

在平时的教学过程中,我特别喜欢学生们质疑我,我不会觉得丢面子,也不会觉得下不来台。相反,一方面,我为学生们敢于不拘泥于老师所教的内容、有自己的思考感到特别自豪;另一方面,他们其实为我创造了一个“可教时刻”,我会抓住这次机会,把如何一步步推导出正确答案的过程展现给他们看,这样也能增加他们的思维深度。

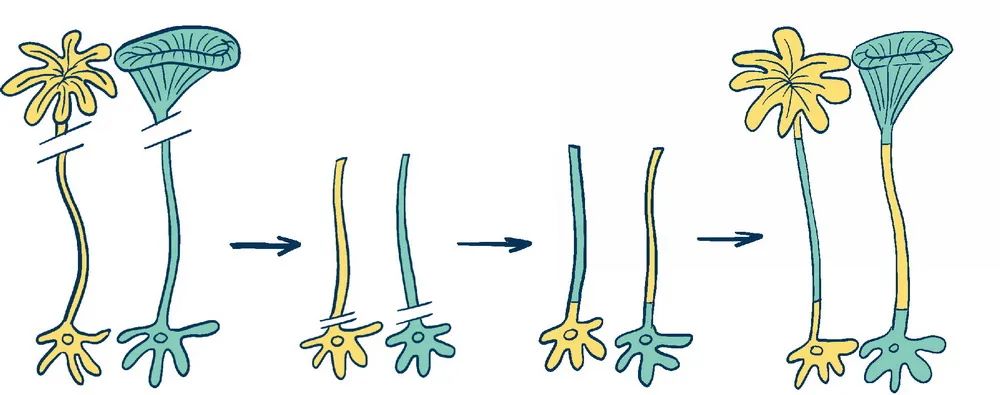

给大家举一个我们生物课堂上的例子。当我们学到细胞核功能的时候,我利用伞藻作为实验材料,希望给学生们说明“细胞核控制着细胞的代谢和生命活动”这一结论。我们都知道,伞藻是一种单细胞生物,由帽、柄和假根 3 部分组成,细胞核在基部。

我问学生们:“怎么才能证明细胞核控制伞藻帽这一性状?”有个学生跃跃欲试,说:“老师,把上面的帽切了,再把柄交换位置,看看长出来的是什么形状的帽,不就知道是不是受细胞核控制了吗?”

这个学生的想法很不错,实验确实是这样做的:把两者的帽切除、柄交换位置之后,帽长出的还是原来的样子,如图 2-12 所示。

图 2-12 伞藻嫁接实验(一)

可是有个学生这时提出了不同意见:“老师,刚才的实验只证明了假根有作用啊,并不能完全说明是假根中的细胞核在起作用。”

周围同学都表示赞同,我非常开心,这个学生质疑得很好。于是,我又问学生们:“那怎么才能证明是细胞核在起作用呢?”

又有一个学生站起来,说:“老师,如果要证明是细胞核在起作用,那就需要把细胞核和假根其他部分的细胞质分开,所以,我们需要把细胞核取出来。”

大家觉得这是不是很好的思路呢?我觉得这个学生的想法特别棒。确实,如图 2-13 所示,我们可以把其中一个细胞核去掉,然后把另外一个细胞核植入,再去观察伞藻会长出什么样的帽,如果长出的帽与植入细胞核的帽性状一致,那不就能证明是细胞核在起作用了吗?

图 2-13 伞藻嫁接实验(二)

这才是学习应该有的样子。学生们不是为了考试而死记硬背书上的结论,而是自己主动应用批判性思维去质疑、发问、推理、寻找答案、给出解决方案。在不断讨论的过程中,他们逐渐逼近真理。

最后,我会帮他们总结和提炼方法论,从数学的逻辑角度进行分析,让他们认识到:加入一个因子出现了一种现象,这证明了充分性;去掉一个因子某种现象就会消失,这证明了必要性。而生物学的实验探究,无非就是从充分性和必要性这两个角度去探究背后的本质原因。

这就是批判性思维的力量——勇于质疑、勇于挑战,在不断的思想交锋中对事物的认知变得更加本质和深刻。

事实上,批判性思维对科学发现有着巨大的促进作用,正是一代又一代的科学家们坚持真理、敢于挑战权威,才使科学不断地发展和进步。

再给大家举一个例子。1951 年,人们已经知道了脱氧核糖核酸(DNA)可能是遗传物质,但是对于 DNA 的结构,以及它如何在生命活动中发挥作用还不甚了解。

1953 年,两位名不见经传的小人物也在研究 DNA 的结构:一位是本来做噬菌体遗传研究的詹姆斯 · 杜威 · 沃森(James Dewey Watson),另一位是 37 岁还未拿到博士学位的弗朗西斯 · 克里克(Francis Crick)。

他们通过威尔金斯(M. Wilkins),看到了罗莎琳德 · 埃尔茜 · 富兰克林(Rosalind Elsie Franklin)在 1952 年 5 月拍摄的一张十分漂亮的 DNA 晶体 X 射线衍射照片,两个年轻人恍然大悟,立即领悟到了 DNA 是两条链,而且以磷酸为骨架相互缠绕形成双螺旋结构,氢键把它们连接在一起。

不过这时,沃森和克里克看到了蛋白质结构研究的权威学者莱纳斯 · 卡尔 · 鲍林(Linus Carl Pauling)即将发表的一篇论述 DNA 结构的论文,鲍林认为 DNA 为 3 股螺旋。沃森和克里克一开始觉得可能是他们错了,不过在经过各种求证后,他们决然地否定了鲍林的结论。

两位年轻科学家没有迷信权威,而是敢于挑战权威,这不仅需要勇气,更需要严肃认真的实验工作和深厚的科学功底。他们在 1953 年 4 月 25 日出版的英国《自然》杂志上发表了 DNA 的双螺旋结构,这也成了载入史册的佳话。

类似的例子还有很多。伽利略 · 伽利雷(Galileo Galilei)对于尼古拉 · 哥白尼(Mikołaj Kopernik)日心说的支持;查尔斯 · 罗伯特 · 达尔文(Charles Robert Darwin)的进化论对于宗教理论的质疑;爱因斯坦的相对论对于牛顿经典物理学的挑战……科学史上这样的例子不胜枚举,批判性思维在促进科学的发展中起着举足轻重的作用。

这种思维模式对我们来说更是非常重要,特别是在未来的时代,我们的知识征途是星辰大海,应该接受哪些东西、怎么审视和评判、如何理性且客观地给出逻辑自洽的理论,这都是批判性思维带给我们的“奖赏”。

推荐阅读

《AI时代,学什么,怎么学》

作者:和渊

DeepSeek掀起AI热,但你的学习方式跟上未来了吗?

作为国内领先的AI技术代表,DeepSeek正用智能革新世界——但AI时代不止需要技术,更需要懂得“如何学习”的人!

📚 为什么这本书值得你读?

1、破解AI焦虑:当AI能写代码、做设计、解难题,人类的核心竞争力是什么?书中的“不可替代能力清单”给你答案。

2、重塑学习逻辑:从“死记硬背”到“创造力训练”,从“单一学科”到“跨界思维”,教你用AI思维升级学习模式。

3、未来职业地图:揭秘10年后的高潜力领域,提前规划你的“AI+专业”竞争力组合。

19

19

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?