注: 本文是不同公众号文章中关于 “多巴胺 vs 内啡肽” 的一些观点。

年少偏爱多巴胺,中年才懂内啡肽

原创 每晚出品 每晚一卷书 2023年02月25日 21:00 安徽

作者:每晚Leyla

来源:每晚一卷书原创

前阵子,我去大西北转了一圈,发现一个现象。

西北地区的牧羊人,通常手上都会带着一块盐巴。

盐巴是食草动物的必需品。

牧羊人知道,只要他手上拿着这块盐巴,就能诱惑这群羊,让它们永远不会跑。

盐巴是牧羊人的统治武器,也是囚禁羊群一生的秘密。

在我们的生活中,有太多的东西,像这块盐巴一样,让人沉沦,又束缚其中。

打一把游戏,刷一会短视频,看一部电视剧,都能让你瞬间感觉很爽。

但是时间长了,你就会陷入浑浑噩噩、迷茫空虚的境地。

其实,这些上瘾性行为的背后,都是因为一种人体激素——多巴胺。

多巴胺是最廉价的毒药。

它能让我们毫不费力地感受快乐,也能拉扯着我们不断下沉。

真正长远的快乐来自内啡肽。

它需要我们克服意志,经历痛苦,才能享受到踏实的愉悦。

有句话说:“少年偏爱多巴胺,中年才懂内啡肽。”

经历得越多,就越明白:

真正的快乐,不是被多巴胺控制的低级消遣,而是内啡肽带来的高级快乐。

1

有科学家做过这样一个实验:

在小鼠脑中连上电极,让小鼠踩踏板放电。

每踩一次,电极就会刺激老鼠大脑里的快感中枢。

结果小鼠以每分钟几百次的速度踩踏,最后直接力竭而亡。

如果一个人的欲望可以被无限满足,他就会像小鼠一样,无止尽追求更刺激的快感。

就好比现实中,很多人抽烟,刚开始是两天一包,到后来一天两包,最后甚至要两根烟一起抽才有感觉。

有的人吃甜品,刚开始是偶尔吃一次,到后来一天吃一次,最后甚至每餐吃一次心里才算满足。

多巴胺的获得,就是一个陷阱。

如果你想要一直获得快感,就得不断加强刺激的程度。

在这种重复的刺激下,机体对多巴胺带来的快乐会渐渐麻木。

于是你需要更多的快感来满足自身的需求。

如此循环往复,人就会出现思维松散、神经衰弱、无法自控等症状。

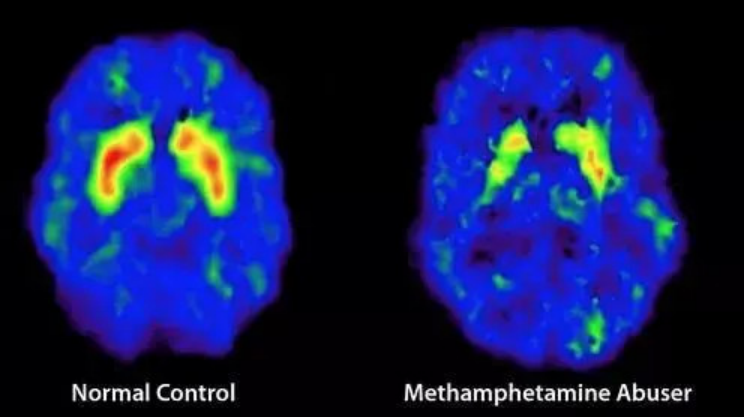

正常的大脑(左)与上瘾的大脑(右)

博主 @陈春霖 讲过表弟的故事。

表弟从小在周围人眼中就是学习的天才。

他头脑灵活,记性也好。别人搞不定的难题,表弟总是轻松解决。

高考那年,表弟考出了703的高分,顺利被北京大学录取。

然而不到一年,他就从北大的高材生变成了蜷缩在家的啃老族。

原来,进入大学之后,表弟在偶然间迷上了游戏。

一开始只是在手机上玩一玩,后来越来越着迷,就出去包夜。

他将所有的生活费都花在游戏上,甚至吃喝拉撒都在网吧,整个人几近疯狂。

曾经人人艳羡的天之骄子,最终惨遭退学,只能在家里浑噩度日。

低级快乐的可怕之处就在于,它会日复一日麻痹你的神经。

让你曾经的理想和志向,在一次次的舒适里不见踪影;

让你向往的自律和自由,在一遍遍的快感中消磨殆尽。

一个人废掉的迹象,就是选择用更低级的舒适,和短暂快感来麻痹自己。

2

作家 @李筱懿 有一次去宜宾出差。

当天晚上,有同事拉她去吃夜宵。

她当时也很想去吃,但是犹豫了半天,最终回绝了:

我要是20岁,就一起去了。但我43岁了,好状态得靠自律保持。

我明白现在的自己,一定要追逐内啡肽,而不是多巴胺。

多巴胺的获得很简单。

一杯奶茶、一场熬夜、一把游戏……稍微放纵就能满足。

可这些只会一天天地破坏你的身材,损害你的健康,消磨你的意志力,最后你不得不接受别人处处吊打你的事实。

内啡肽的获得看似艰难。

它需要你摒弃垃圾快乐,用专注的精神去做好一件事。这个过程开始可能会有一些痛苦,但是坚持下来,你就能成就截然不同的自己。

知乎答主 @唐宝儿 之前在某通信公司当临时工。

没有社保与奖金,但工作简单,日常也没啥压力。

平日里,大部分同事都在逛淘宝、聊QQ、玩微信、看电影、聊天,没有任何一技之长。

但她把时间都花在学习上,不仅考取了中级工程师、ISO质量管理体系内审员,还有会计证等证书。

后来原公司破产清算,许多混日子、又没有技能傍身的同事都惨遭辞退。

她却选择直接辞职,凭借一身的技能,入职了一家优秀企业,年收入几十万。

成功的路其实并不拥挤,因为大多数人早早就选择了安逸。

正如唐宝儿所说:

玩游戏、刷手机?的确这些东西能让人产生短期的快感,但是然后呢?

玩过之后你能学到什么?能留下什么?你会不会后悔?

回想我拼命考证的那段日子,虽然苦,但是过得极为充实。

这种努力之后、目标实现带来的愉悦感,是其他任何东西都无法比拟的。

平庸的人逃避痛苦,牛逼的人享受痛苦。

每一天我们是克制还是放纵,是努力还是懒散,是奋斗还是摆烂,看起来并无多大差别。

可是时间永远会给我们答案。

当一年、五年、十年过去,就会发现,选择不一样的快乐,收获的是完全不同的人生。

多巴胺让你快活一时,内啡肽却让你快乐一世。

3

每个人都渴望,成为一个追求内啡肽的人。

但是“说到”和“做到”之间,还是有着很大的鸿沟。

其实,如果你能记住这3句话,就能在循序渐进中,遇见更好的自己。

1. 放不下的时候,多提醒自己一声。

身处这样一个即时满足时代,我们周边充斥着各种快感。

你想要刷视频,打开手机就可以了;

想要吃外卖,点开外卖平台就可以了;

想要玩游戏,点开游戏图标就可以了。

太多的软件在诱导你沉迷“奶头乐”,人的惰性也会拉着你沉迷于低级娱乐。

所以我们要明白:

最可怕的不是多巴胺带来的“垃圾快乐”,而是你的生活中只有“垃圾快乐”。

也就是说,你不需要一刀切式地拒绝多巴胺,而是努力让内啡肽参与到生活中来。

你可以刷视频,可以吃外卖,甚至可以打游戏。

但是在你也要在适当的时间提醒自己,放下手机,留出时间去看书、去学习、去运动。

学会取舍和控制,增加内啡肽出现的概率,生活必定会焕然一新。

2. 不想动的时候,再往前走一步。

当你实在不愿意去健身时,当你觉得看书昏昏欲睡时,当你准备再一次拖延时…

这些,其实都是你分泌内啡肽绝好的时机。

因为你只要再往前走一步,你就能真正品尝到痛苦的滋味。

而这种痛苦,会带领你进入到生命的另一个层次。

山本耀司说过:“做一个自由而自律的人,势必靠决心认真地活着。”

你所渴望的改变,需要从现在开始改变。

不拖延、不等待、不逃避,才能踏上追求内啡肽的道路。

3. 扛不下来的时候,再坚持一下。

高中的时候,体育课上老师经常会安排跑步。

那个时候我心肺能力差,常常跑几圈就筋疲力竭。

每当我快停下来的时候,体育老师就会在一旁大喊:“再冲刺10秒钟!”

于是我就真的会咬紧牙关,再坚持10秒钟。

神奇的是,只要这10秒钟一结束,在跑完的那瞬间,我的心底就会升起一种巨大的、难以言喻的成就感和愉悦感。

凡事不坚持,就尝不到真正的甜头。

内啡肽的获得,有时候只需要你坚持一会,再坚持一会。

只要扛过最艰难的时刻,你就会遇见一个更自信的自己。

有人说,人生有两杯必喝之水,一杯是苦水,一杯是甜水,没有人能回避得了。

区别是喝甜水和喝苦水的顺序不同。

有人先喝甜水,再喝苦水;而有的人先喝苦水,再喝甜水。

选择多巴胺,就像选择那先甜后苦的人生。

在年轻的时候,享尽欢愉,年老时,却会陷入潦倒落寞的境地。

选择内啡肽,就像选择先苦后甜的人生。

即便眼下痛苦煎熬,但只要扛过一时的磨炼,最终能尝到生活赐予的甜蜜。

从现在开始,选择内啡肽,过更有意义的人生。

- End -

△

-

年少偏爱多巴胺,中年才懂内啡肽 原创 每晚出品 每晚一卷书 2023年02月25日 21:00 安徽

最残忍的社会现实:穷人沉迷多巴胺,富人追求内啡肽

原创 每晚出品 每晚一卷书 2023 年 04 月 24 日 21:00 安徽

作者:每晚 Leyla

来源:每晚一卷书原创

1995 年,美国旧金山召开了一场由 500 位富豪和政治家组成的精英会议。

会议认为,全球化的发展将使贫富差距迅速拉大、阶层矛盾激烈增加。

如何让穷人安分守己?他们想出了一个办法:

只需要像喂婴儿奶嘴一样,为穷人提供源源不断的娱乐就行了。

这就是著名的 “奶头乐理论”。

反思一下现实中,你有没有发现这样的现象:

当你想认认真真做点正事的时候,总会有各种因素干扰你。

学习没一会,你心痒难耐想打两把游戏,然后一打就是两小时;

工作刚开展,你又忍不住点开某短视频,然后一刷就是老半天。

其实这些 “奶头乐” 的背后,都是 “多巴胺陷阱”。

多巴胺是一种神经质,它能够给人带来即时的爽感。

但同时,它又像一款廉价的毒药,让你在快乐中不断沉沦。

相反,内啡肽需要人克服本能,才能艰难获得。

但一旦拥有,你就会享受到自我提升的巨大满足。

这个社会最残忍之处在于,穷人都沉浸在多巴胺的爽感中;

而富人,却在逼自己追逐内啡肽。

1

21 世纪最值钱的是什么?

是时间。

谁能赚到别人的时间,谁就能赚到别人的钱。

谁的时间被浪费,谁就注定沦落贫穷。

因为每个人的时间都是有限度的。

如果你把精力用在提升自己、精进技能上,那么你的价值自然会水涨船高。

如果你把精力都花在了奶头乐上,你在提升自我上的时间就会被大量压缩。

于是在悄无声息之间,你就会被彻底废掉。

知乎答主 @陈霄汉 讲过自己的故事。

陈霄汉出身农村,家庭条件不算太好。

12 年的时候,他拼尽全力,考上了上海一所 985 高校。

如果按照命运正常的走向,未来他会谋得一份不错的工作,过上不错的人生。

但进入大学之后,一切都发生了巨变。

当时同寝室有个室友,是个富家子弟。

他常常带着各种游戏机,在寝室 “疯狂厮杀”。

陈霄汉从未见过这么时髦的玩意儿,于是在室友的怂恿下也玩了两把。

没想到,两局游戏,让他经历了虚拟世界里杀戮的快感。

于是他越玩越着迷,后来直接在网吧一熬就是几个通宵。

到了大四,身边所有人都开始出去找工作,唯独陈霄汉一直没有动静。

他要么住在网吧,要么躺在宿舍靠零食和网络慰藉自己。

时间一晃过去了好多年,为了游戏,陈霄汉欠下几十万的外债,每天活得焦虑不堪。

大学同学们要么过得风生水起,要么安稳度日,唯有他一手好牌,最终打得稀烂。

回首往事时,陈霄汉写下这样一番话:

废掉一个人的所有事物当中,最最可怕的,其实不是贫穷本身,而是那些让人无法察觉的诱惑。

它会缓慢侵蚀你的思想,蚕食掉你有价值的东西,最后把你完全颠覆成为一个废人。

作家李尚龙也说:“在大城市里,搞废一个人的方式特别简单。

给你一个安静狭小的空间,给你一根网线,最好再加一个外卖电话。好了,你开始废了。”

因为那些眼花缭乱的短视频、直播、游戏会让你不断地分泌多巴胺。

一时分泌一时爽,一直分泌一直爽。

当欲望被劫持,大脑不断受到刺激,你就会不自觉成瘾。

不知不觉中,你会忽略了时间的流逝,渐渐满足于自己的现状。

而当你把时间都用在享乐上时,你就永远不会再想着改变当下的生活。

久而久之,你就注定陷入贫穷的困境之中,难以翻身。

2

哈佛商学院曾经做过一个调查,发现了一个反差极大的现象:

越是富人越是精英阶层,他们的闲暇娱乐,越喜欢采用补充型方式。

比如阅读、学习、运动。

而越是底层的穷人,他们越喜欢采用消耗型方式,为自己提供快乐。

比如打麻将、玩游戏、看肥皂剧。

不同的娱乐方式,造就了命运的天差地别。

曾经有一部记录股神巴菲特的片子,叫做《成为沃伦・巴菲特》。

在这部片子里,巴菲特并没有提供什么快速致富的秘诀。

他只是在不停地在看书、读报。

普通人在看电视的时候,他在逼自己看枯燥的学术资料;

普通人在打游戏的时候,他在逼自己吸收最新的财经知识;

普通人在刷短视频的时候,他在逼自己学习最先进的财富理念。

他会在每天早上 7 点前准时起床,然后花 5、6 个小时阅读各种新闻和财报。

他的办公室没有电脑和智能手机,只有身后的书籍,和一桌子摊开的报纸。

没错,摒弃低级娱乐,保持终身阅读与学习,就是巴菲特的成功秘诀。

普林斯顿大学心理学博士亚当・阿尔特也说:

那些生产和设计高科技产品的人,自己绝不会上瘾,他们总是把时间花在更有价值的地方。

乔布斯的孩子从未用过 iPad,周末总是在家看书、聊历史;

Twitter 创始人没有给两个儿子买过平板电脑,孩子们放了学总是在补充各种精英课程。

游戏设计师对 “魔兽世界” 避之不及,很多硅谷巨头下了班压根不靠近电子设备。

如果你观察身边有钱人的生活,你会发现:

很多富人,明明很有钱,可还是发奋工作,不去享受放松;

明明身材很好了,可还是常年克制饮食,坚持健身;

明明学历很高了,还要读书学习,不断提升自己。

为什么?

因为富人明白,多巴胺的爽感太廉价了。

如果你沉迷在低级快乐之中,再多的财富,也会在一次次的舒适里消耗殆尽。

相反,获得内啡肽的过程虽然痛苦,但强者要的就是征服。

你只有一次次地逼自己,去做那些令你痛苦的事,去做枯燥但是有价值的事。

如此,你才能将财富牢牢掌握在自己手中,才能过上如鱼得水的生活。

3

亚里士多德曾说:“在追求快乐上,和动物相比,人追求的快乐应该更高级和伟大。”

多巴胺是动物性的爽感,但久而久之只会消磨你的时间,让你的人生变得空洞乏味。

内啡肽是痛苦后的补偿,需要你费尽心血才能得到,却能为你带来脱胎换骨的改变。

如何追逐内啡肽,改变现有的困境?三个建议。

1. 忍别人之不能忍

身处这样一个快节奏的时代,几乎每个人都在即时的快感中沉沦。

但其实,只要你能比别人多忍耐一点,差距就会拉大一点。

张一鸣怎么成功的?

大学的时候,别人约会谈恋爱,他看书敲代码;别人打牌玩游戏,他看书敲代码。

他说:为了避免平庸,一定要拒绝拉着你走向平庸的那些压力、诱惑。

所以如果你周围的人都在放纵,你却选择了克制;周围人都在摆烂,你却选择了奋斗。

那么日复一日,你自然能卓然出众。

2. 狠别人之不能狠

那些能让你分泌内啡肽的事情,过程从来不会太轻松。

村上春树刚开始跑步的时候,每天早上四点半就起床。

30 分钟下来,累得汗流浃背、气喘吁吁几近窒息,也要坚持跑下去。

文学创作时,独自待在房间里,从早关到晚,最简单的初稿都要反反复复改 8 遍。

这个世界,哪有什么轻而易举的成功?哪有什么不劳而获的成绩?

人生的路就是这样,你对自己狠一点,生活才能对你好一点。

3. 成别人之不能成

这个世界,凡是那些让人堕落的事情,反馈机制都特别快。

看 10 秒钟的抖音段子,你就能笑到抽筋;

吃几口甜品、零食,你就能觉得无比满足;

打两把游戏,你就能意淫出战胜世界的征服感。

但这种愉悦,会让人逐渐沉沦,最终一事无成。

相反,所有上进、牛逼的事情,反馈机制全都是非常非常慢的。

健身一次,不会为你带来 6 块腹肌,但一年可以;

看一本书,不会为你带来什么认知上的改变,但看一千本可以。

凡事不坚持,就尝不到内啡肽带来的甜头。

咬牙多挺一会,遇事多扛一阵,命运的结果就会大不相同。

▽

博主 @进化 说:“人在天赋上差距并不大,但最终的成就却相去甚远。

除了境遇、运气等,最根本在于有些人走在了追求多巴胺的路上,而有些人却选择了内啡肽。”

在多巴胺带来的快乐中沉沦,那最终回报你的,只会是生活中的苦。

在内啡肽带来的痛苦中修炼,那最终回报你的,必然是生活赐予的甜。

永远记住:不要让那些低级的快乐,拖垮你的人生。

更不要在温水般的生活里,变成一只熟透的青蛙。

做一个时时精进自己的人,去克制、去提升、去坚持。

你的人生,才能真正迎来阶层的变迁。

- End -

本文系每晚一卷书(ID:JYXZ89896)原创

△

-

最残忍的社会现实:穷人沉迷多巴胺,富人追求内啡肽 原创 每晚出品 每晚一卷书 2023 年 04 月 24 日 21:00 安徽

不要再上多巴胺的当了

原创 悟00000空 秦朔朋友圈 2024年04月28日 00:02 上海

01

多巴胺(dopamine), 简称DA,又称儿茶酚乙胺或羟酪胺,是一种内源性含氮有机化合物(内源性是指由人体内部因素产生或引起的),分子式为C8H11NO2,包含碳、氢、氧、氮四种元素,结构比较简单。然而它的功能却不简单。

多巴胺可能是最重要的神经递质之一。神经递质(neurotransmitter)是神经元之间或神经元与效应器之间传递信息的化学物质。效应器是指运动神经末梢及其所支配的肌肉或腺体。

相对于激素(另一种传递信息的化学物质)来讲,神经递质只作用于神经束,准确度高,信号传递速度快,收放自如。

1954年,加拿大麦吉尔大学的两名年轻科学家詹姆斯·奥尔兹(James Olds)和彼得·米尔纳(Peter Milner)在实验室研究脑部电刺激对于学习的影响。

他们把电极埋入小白鼠的网状组织(reticular formation)中,想要知道刺激该处是否会阻挠小白鼠的学习活动,因为这个部位会引发恐惧的感觉。结果发现,有一只小白鼠的行为很奇怪,它不停地回到被电击的那个角落,似乎喜欢被电击。

为了证实他们的猜想是否正确,每次小白鼠向右移动远离那个角落的时候,他们就用电击来回应。小白鼠很快就明白了,在短短几分钟内,它就已经爬到了最右边的角落。显然,小白鼠的确喜欢被电击。

这让两人很诧异,大脑的这个部位不是应该引发恐惧的感觉吗?为什么小白鼠喜欢恐惧呢?后来他们发现,原来这只小白鼠的电极埋错了位置,刺激到了中隔(septum)。

他们很兴奋,展开了进一步的研究,先训练饥饿的小白鼠学会按杠杆获得食物或饮水,然后再将反应转移到按杠杆获得电流。这方法称为颅内自我刺激法(ICSS),即植入一根与杠杆相连的细电线至小白鼠的大脑内,小白鼠压一下杠杆即可获得一次电流刺激。

奥尔兹和米尔纳变换电极的位置,比较小白鼠按压杠杆的频率和持续时间。有一个部位,小白鼠按压的频率最高,每小时5000次,可连续按压15至20小时,直到精疲力尽,进入睡眠为止。有的甚至不吃不喝,直到死亡。

两人认为,这个部位肯定能给小白鼠带来无比的快感,不然它们为什么会这样执着地去按压杠杆,甚至付出生命的代价呢?于是他们把这个部位标为“快乐中枢”(pleasure center)。

对另外一些部位,小白鼠会按压杠杆去截断电刺激。这些部位就被标示为惩罚或痛苦中枢。他们把研究成果发表在题为《电刺激老鼠的中隔区和其他部位所产生的阳性强化》的论文中。

之后,科学家发现这个所谓的“快乐中枢”正是多巴胺神经元最为密集的部位。

02

1957年,英国科学家凯瑟琳·蒙塔古(Kathleen Montagu)首次在人脑中鉴定出多巴胺。

1958年,阿尔维德·卡尔森(Arvid Carlsson)和尼尔斯奥克·希拉普(NilsAke Hillarp)在瑞典国家心脏研究所化学药理学实验室中最早认识到,多巴胺作为神经递质在调控中枢神经系统方面具有多种生理功能。

卡尔森还发现左旋多巴(多巴胺的前体)是治疗帕金森症的有效方式,他于2000年荣获诺贝尔生理学/医学奖,于2018年去世,享年95岁。

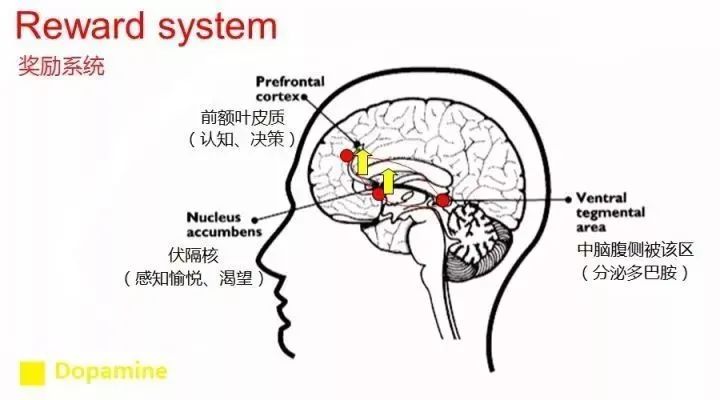

自20世纪50年代开始,人们对多巴胺做了不计其数的研究,对它的认识越来越深刻。因为“快乐中枢”是多巴胺神经元最密集的部位,所以一开始,人们猜测多巴胺就是给人带来快乐感觉的化学物质,便称其为“快乐分子”(a molecule of pleasure),把大脑中产生多巴胺的神经回路称为“奖励回路”(reward system)。

对吸毒者的实验进一步巩固了多巴胺的这个“美誉”。研究者给吸毒者注射了混合了放射性的糖的可卡因,以便知道大脑的哪个部位消耗的热量最多。他们发现,多巴胺奖励回路的活性越高,受试者的快感就越强烈。当可卡因被清除后,多巴胺的活性降低,快感随之消退。显然,毒品通过多巴胺回路让人快乐。

然而,这马上引发了一个疑问,人类几百万年好不容易进化成现在这样,难道这个宝贵的多巴胺回路只是为了吸毒而存在?或者用上帝造人的语言来表达,难道上帝创造这个多巴胺回路就是为了让人去吸毒?这显然说不通。肯定是毒品狡猾地劫持了这个本不是为它设计的回路。

那么按照设计,这个回路本该由什么激发呢?会不会是食物?研究者给笼中小白鼠定时投放食物,小白鼠快乐地享用,电极显示它们的多巴胺回路果然被激活了。然而,没过几天,小白鼠快乐进食的时候,多巴胺回路就不再活跃了。

这就否定了之前人们认为多巴胺是“快乐分子”的假定,如果是的话,那么在小白鼠快乐进食时,多巴胺回路应该是兴奋状态,然而没有。这说明多巴胺和快乐之间没有因果关系。

为什么这个实验中一开始多巴胺回路被激活,后来持续投食,多巴胺回路却又熄火了呢?

剑桥大学神经科学教授沃尔弗拉姆·舒尔茨(Wolfram Schultz)的实验给出了答案。舒尔茨是多巴胺实验研究中最有影响力的先驱者之一。他在瑞士弗里堡大学任神经生理学教授期间对多巴胺在学习中的作用产生了浓厚兴趣。

他将猕猴放入一个有两个灯泡和两个盒子的装置。每隔一段时间,就有一个灯泡会亮起,其中一个灯亮表示右边盒子里有食物,另一个灯亮表示左边盒子里有食物。

猴子花了一些时间才找到这个规律。一开始它们会随机打开盒子,当然只在一半的情况下能够找对。过了一段时间,猴子找出了信号的规律,能直接准确找到有食物的盒子。

这时候舒尔茨发现了一个奇怪的现象,猴子多巴胺回路被激活的时间点不是它们吃到食物的那一刻,而是灯亮的那一刻。

显然,激活多巴胺回路的不是食物,那么到底是什么呢?

~

03

舒尔茨提出了一个新的假说:多巴胺是被“惊喜”激活的,所谓“惊喜”就是正向的预测误差,即实际奖赏减去预期奖赏为正。也就是说多巴胺不是快乐的制造者,而是对不确定性、可能性和预期的反应。

如果这个假说成立,那么舒尔茨的实验中,假设没有两盏灯交替时而亮起的不确定性,而是只有一盏灯,灯亮起时盒子里必定有食物,那么一段时间后,灯亮时,猴子的多巴胺回路也不会被激活,就和之前实验中的小白鼠一样。

这一段时间我们可以称之为“多巴胺疲劳期”,这一段时间具体多长就说不好了,老鼠是几天,猴子也许是十几天、几十天,人可能更长些。

不确定性对动物行为的影响,实际上早在上个世纪六十年代,美国心理学家、新行为主义学习理论的创始人伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳(Burrhus Frederic Skinner),就做过一个著名的鸽子实验。

他把鸽子放到盒子里,安装了一套杠杆装置,鸽子每啄一下或者几下就可以获得食物。有时实验设定为需要啄一下,有时设定为需要啄十下。在需要啄一下的实验中,鸽子不紧不慢地啄着杠杆;在需要啄十下的实验中,鸽子也是不紧不慢地啄着杠杆。

然后斯金纳改变了游戏规则,他将释放食物所需的杠杆按压次数设为随机,而不是固定的一下或者十下。这时,出现了有趣的现象,鸽子变得兴奋起来,啄得飞快。

是什么因素促使它们做出了更大的努力呢?显然就是不确定性。

现代赌场的设计标准是将高达80%的面积用于老虎机,它们为赌场贡献了大部分收入。老虎机最大的特点就是不确定性。如果它们吐角子是有规律可循的,那么就不会有这么多人整天不吃不喝坐在那儿玩。

诚然,不确定性是赌博的本质,不过其他赌博项目没有像老虎机那样显示出纯粹的不确定性,也就是结果与你的行为毫无联系。 玩别的项目,结果多多少少与你的决策有关,比如玩21点,你决定加牌,结果爆了;如果你决定不加牌,可能就赢了。然而老虎机,不需要你做任何决策,结果与你的决策无关,这让人最上瘾,多巴胺最爆棚。

04

为什么多巴胺会有这个特性呢?我们先来看一下多巴胺的责任角色,了解了它的本质,就很容易看懂它的特性了。

多巴胺的责任是让你行动起来,去探索甚至冒险,以便获得生存必需的资源:食物、性、社会认可……

从进化的角度来讲,这是必须的,如果有种人饿了不想去觅食,见了适龄异性不动心,这种人早就绝种了。

那么行动起来后,是否就能得到食物、性、社会认可呢?这个多巴胺不能保证。它只负责让你行动起来,结果怎么样,你会不会获得快乐,这个它不管,也许你会获得快乐,也许不会。反正,有时它会耍流氓,你也没办法。

你获得的这个快乐对你是否有益,它也不管,你不停地吃东西吃成了个大胖子动弹不得,那不是它的事,它只负责你不要不去觅食饿死。

1989年,密歇根大学心理学和神经学教授肯特·贝里奇(Kent Berridge)做了一个实验,向小白鼠注射一种能够杀死接受多巴胺细胞的毒素,在阻断了多巴胺之后,所有的小白鼠不再做任何事情,不会走动,甚至连东西都不吃;不过当实验者向小白鼠嘴里滴入一些糖水时,它们依然能够享受食物,舔嘴唇表示快乐。当实验者向小白鼠大脑注射多巴胺时,它们会喝掉更多的糖水,但不会更多地舔嘴唇表示快乐。

这个实验实际上已经从正反两面证明了多巴胺会促使动物因期待得到奖励而采取行动,但不能感觉到获得奖励时的快乐。

2001年,斯坦福神经科学家布莱恩·克努森(Brian Knutson)做了一个实验,让受试者看屏幕,告诉他们屏幕上出现某个符号时,只需按一下按钮,就可以赢得钱。他扫描受试者的大脑发现,只要这个符号一出现,释放多巴胺的“奖励中心”就会发生反应,然后被试者按下了按钮,得到了他们的奖励。但当被试者真的赢了钱的时候,“奖励中心”反而安静了下来,另一个区域活跃起来,这才是真正的“快乐中心”。

后来科学家发现,激活这个真正的“快乐中心”的是催产素、血清素、内啡肽(相当于大脑自产的吗啡)、内源性大麻素(相当于大脑自产的大麻)等神经递质,它们组合在一起创造了你在获得食物、性、社会认可等生存资源后的那种被称为“快乐”的感觉。

克努森的这个实验其实就是舒尔茨的猴子实验的人类版。猴子看到灯亮,知道食物在哪个盒子里,虽然还没打开那个盒子吃到食物,“奖励中心”就已经兴奋起来了。等到真的吃到食物的时候,“奖励中心”倒安静了。

可见,多巴胺卖的是快乐的希望、承诺,是欲望,不是快乐本身。当然基因为了让你坚持把复制它的游戏玩下去,总归会给你一点甜头的,不然它就太自私了,也太危险,你可能会罢工,比如抑郁症病人无法感受到快乐,很痛苦,会自杀。

总之,多巴胺回路既不是“快乐回路”,也不是“奖励回路”,而是“激励回路”,它通过承诺快乐激励你行动,但不保证你获得快乐。它的目的是最大化地利用资源确保生存和繁殖,而不是确保你获得快乐。

多巴胺的这个角色也决定了它对不确定性很敏感,“喜新厌旧”,对于已经了解的事情、已经获得的东西,它就懒得理。这就是为什么老鼠一旦掌握了投食时间规律,多巴胺回路就熄火。而猴子因为不知道下一次到底哪个灯亮,所以多巴胺回路一直保持兴奋。人就更是这样了,在捉摸不定的老虎机前一坐就是好几天。

这也是为什么张爱玲说:“也许每一个男子全都有过这样的两个女人,至少两个。娶了红玫瑰,久而久之,红的便是墙上的一抹蚊子血,白的还是‘床前明月光’;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒饭黏子,红的却是心口上一颗朱砂痣。”

多巴胺不仅“喜新厌旧”,而且速度非常快。对于已经掌控的东西,不屑多想一下、多看一眼,“多巴胺疲劳期”很短。

这就是为什么克努森的实验中人看到屏幕上出现可以赢钱的符号、舒尔茨的实验中猴子看到灯亮起,多巴胺回路马上迅速兴奋,让你去按这个按钮,让猴子去打开这个盒子。但是开始行动的一瞬间,多巴胺回路又马上安静下来,等到真的赢钱、吃到食物的时候,这个部位早已不再活跃。

多巴胺的这个策略是完全正确的,不能把能量浪费在已知的世界、浪费在当下,要把能量节省下来、聚焦起来,去征服未知世界、去征服未来,这样才能提高生存和繁殖的成功概率。让人感受到快乐是别的神经递质的事。

一个人如果过多地关注当下,享受快乐的感觉,而不去探索未来,那么TA的快乐不可能持久,所谓“人无远虑,必有近忧”。几百万年下来,那些只关注当下,不谋划未来的人肯定也早就绝种了。

这就是为什么现在的人总感觉,欲望是那么强烈而绵长,而快乐是那么轻微而短暂。多巴胺搅得你坐立不定,寝食难安。快快乐乐活在当下几乎不可能。

当然多巴胺也是有道理的,活在当下的前提是活到当下。

人是基因的奴隶,基因的目的是借助你复制繁殖自己,而不是让你过得健康长寿、快乐幸福。对基因来讲,人最好马不停蹄地活到36岁,然后马上离开人世,为下一代基因复制工具腾地方。

05

给定多巴胺的这个特性,婚姻若要保持稳定,妻子不可太贤惠,因为丈夫会“若将容易得,便作等闲看”。这委实不能怪丈夫,连老鼠、猴子都这样。所以妻子只能自己想办法解决这个问题,可以时不时“作”一下,以提高不确定性、不可得性,激发一下丈夫的多巴胺回路。

当然这是指多巴胺回路正常的人,如果多巴胺回路不正常,那就另当别论了。

米克·贾格尔,英国摇滚歌手,滚石乐队创始成员之一,1969年开始担任乐队主唱。2003年在白金汉宫被授予爵士称号。2013年他告诉他的传记作者,他和4000多名女性有过性关系,也就是说他在成年后平均每五天就要换一个伴侣,他的“多巴胺疲劳期”只有五天。

美剧《宋飞正传》中,乔治几乎每一集都会坠入爱河,把每一个新认识的女人想象成潜在终身伴侣,但是只要这个女人也用真情回报他,他就不再为她疯狂,抛弃她继续找下一个。当他的未婚妻因为舔了结婚请柬上的有毒胶水去世时,他没有震惊悲痛,而是欣喜若狂地准备迎接新一段感情。

显然,这两个都是多巴胺回路发生病变的案例。还有一个有关帕金森病的著名案例,让我们对病态多巴胺回路的危害有了更深入的了解。

我们知道,中枢多巴胺能系统(特别是黑质-纹状体束)在躯体运动中具有举足轻重的作用,其递质释放可能是一切行为反应的基本条件。该系统兴奋可引起好奇、探究、觅食、运动增多等反应;该系统抑制则出现运动减少等反应;该系统损毁则失去一切行为反应,呈现木僵状态,躺在那儿像死人一样一动不动,除了眼珠。

帕金森病的主要病理变化就是发生在中脑黑质腹侧的致密部。该区含有大量多巴胺神经元,并传讯给大脑基底核。帕金森病患者致密部神经元大量死亡,导致多巴胺的缺乏以及动作、边缘系统等神经回路的故障。

前文讲到,上个世纪60年代,阿尔维德·卡尔森已经发现左旋多巴是治疗帕金森症的有效方式。直到今天,左旋多巴依然是治疗帕金森病的主力药物。

2012年3月10日,澳大利亚墨尔本一名帕金森病患者状告辉瑞公司,称它的药物卡麦角林(Cabaser)使他失去了一切。卡麦角林通过多巴胺受体激动作用治疗帕金森病。2003年他开始服用这个药物,2004年在剂量加重后他开始沉迷于电动扑克机赌博。他把所有的退休金都用来赌博,还卖掉了车,典当了大部分家当,向亲朋好友借钱,向银行贷款,又卖掉了房子,一共输掉了10万美元,还是停不下来。

2010年,他读到一篇关于帕金森病药物与赌博之间的联系的文章,决定不再服用卡麦角林,不久赌博也停了下来。

帕金森病药物的另一个风险是性欲亢进。梅奥诊所就记录了一名接受左旋多巴治疗的57岁男子的尴尬经历。

这些案例告诉我们,多巴胺回路病变,会导致黄赌毒等严重的上瘾后果,有的甚至导致死亡。前文讲到奥尔兹和米尔纳的小白鼠实验,它们会不吃不喝,不停地拉杆,刺激多巴胺回路,直到饿死。

你可能觉得那是老鼠,人不会这么傻。美国杜兰大学的罗伯特·希斯(Robert Heath)在受试者的大脑中植入电极,交给他们一个控制盒,能让他们刺激自己这个“快乐中心”,他们可以自己选择刺激的频率,结果他们平均每分钟会电击自己40次。

休息的时候,研究人员给他们端来了食物,病人们虽然承认自己已经很饿了,但仍然不愿意停下电击去进食。在实验者提出终止这个实验时,有一个病人提出了强烈的抗议。另外一个被试者在电流切断后仍然按了200多下按钮,直到实验者要求他停下来为止。

在汹涌的多巴胺面前,人的智商和意志力就像雪狮子向火,瞬间融化。

多巴胺回路完全不活跃,人会出现木僵状态,没有任何行动力,只能等死;多巴胺不够活跃,人会出现抑郁等病症,消极悲观找死;多巴胺回路太过活跃,人会出现躁狂、精神分裂等病症,生死不分;多巴胺回路极度活跃,人会启动上瘾等各种自毁模式,行动至死。

成也多巴胺,败也多巴胺。它是福,也是祸。

每个人生下来多巴胺“出厂配置”不同,有的人更高配些,比较容易平衡,有的人低配些,比较不容易平衡。不过,几乎每一个人都在多巴胺光谱上挣扎着,以期找到平衡,安度一生。

了解这些知识、道理,或许有利于你找到平衡。

/// END ///

No.5752 原创首发文章|作者 悟00000空

作者简介:曾在复旦学习、任教9年;曾在中欧国际工商学院供职20年。

微信个人公众号:无语2022

微信视频号:无语20220425。

△

-

不要再上多巴胺的当了 原创 悟00000空 秦朔朋友圈 2024年04月28日 00:02 上海

沉溺多巴胺,“廉价快乐”正在拖垮你的人生

原创 富叔 富书 2024年05月11日 12:04 江西

作者:随安(富书作者),来源:富书(ID:kolfrc)

科学家曾做过一项实验,叫做“老鼠也疯狂”。

科学家在一只老鼠身上连上一根电极,当老鼠按下按钮时,就会有微小的电流刺激它的大脑。

科学家本以为老鼠被电后会迅速躲开,结果老鼠不仅没躲开,反而愈加兴奋,在12个小时里疯狂按了7000次,最后力竭而死。

科学家得出结论:电极刺激了老鼠的快感中枢,使其产生了兴奋的多巴胺,最终让老鼠掉入了“快感陷阱”中。

纵观大多数人,又何尝不是那只疯狂的老鼠呢?

明知道打游戏、刷短视频会沉迷,还是忍不住玩;

明知道吸烟有害健康,还是控制不住再来一根;

明知道吃垃圾食品会长胖,还是管不住嘴。

最终,在廉价快乐的享受中,丧失了自主意识和思考,沦为欲望的阶下囚。

《娱乐至死》中一句经典名言,令人深思:

“毁掉我们的不是我们所憎恨的东西,而恰恰是我们所热爱的东西。”

当你沉溺多巴胺,一次又一次的放纵自己于短期快乐时,那么“廉价快感”正在悄无声息地拖垮你的人生。

01

娱乐产品有时就像毒 品,一不留神就会让人上瘾,难以戒除。

分享一个身边的真实故事。

小范是我的高中同学,上学时他成绩优异,经常代表学校参加各种比赛。

高考后,小范以优异的成绩考进了重点大学。

我们都认为他的未来前程似锦,一片光明,可一次偶然的机会改变了他的一生。

一天周末,室友们怂恿小范去网吧打游戏。

为了搞好室友之间的关系,小范答应了。

从未接触过网络游戏的他,从此一发不可收拾,他沉浸在虚拟世界的快感中无法自拔。

晚上在网吧通宵打游戏,白天昏昏沉沉,无心学习,有时网瘾犯了,旷课一整天在网吧打游戏,成绩因此一落千丈。

大二时,因不守纪律,屡教不改,再加上学分太低,只通过了一门课程考试,被学校勒令退学。

没有学历的他,在找工作上屡屡受挫。

后来,他干脆摆烂,住在网吧,靠游戏慰藉自己。

几年过去了,昔日的大学同学们都过的风生水起,唯独小范混的一塌糊涂,一手好牌打得稀巴烂。

“廉价快感”就像一个温暖的陷阱,会让人不由自主地深陷其中。

睡觉前本想着打一把游戏就睡觉,结果半夜两点依旧不肯放下手机;

下班后本想着去跑步,结果路边香喷喷的烧烤让你停下了脚步,烧烤一串接着一串;

周末时本想着刷10分钟短视频就学习,结果手指一上一下,一天就这样过去了。

有人说:“一个人最大的敌人是自己,纵容本性,就会在不断满足自我享受的过程中,慢慢毁掉自己的前途。”

要知道,那些预支的快乐,早晚都需要加倍的痛苦来偿还;

那些让你沉迷的,终有一天会把你推入深渊。

这世上从没有白吃的午餐,所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。

不从廉价快感的陷阱中逃脱,就只能被束缚其中,等待被毁灭的结局。

02

吴军博士曾说:“向上的路注定艰难,而向下的大门永远敞开。”

一个人向上的过程,往往伴随着不快乐、不舒适,甚至是痛苦的感受,但它们将成为你向上的基石。

曾在知乎上看过一位网友分享的故事。

大学毕业后,他和同学小陈进了同一家企业实习,工作清闲,每天朝九晚五。

平日里,小陈和大部分同事一样,忙完手头的工作就刷短视频、逛淘宝、看剧、闲聊。

网友劝他利用这段时间提升技能,可小陈每次都敷衍答应。

后来网友也不再劝说,他把时间都花在考取所需的证书。

两年后,新冠疫情下经济不好,公司频频裁员,小陈和那些混日子,无一技之长的同事一样,惨遭辞退。

而网友因为有技能傍身留了下来。

有位微博博主说:“很多时候拉开人与人之间差距的,其实不是运气,不是智力,而是那些让人无法察觉的诱惑。”

廉价快乐并不会给人带来任何成长,它只会在无形之中把你和别人的差距一点点拉开。

只有摆脱廉价快乐的桎梏,迈出那一步,方能不断精进,成为更好的自己。

作家李尚龙曾分享过一段故事。

他在新东方任职英语教师时,收入微薄,生活艰难。

每天日出而作,日落而息,工作十几个小时,晚上拖着疲惫的身躯回宿舍。

大部分同事下班后打游戏,刷手机,逛街,以此来分散疲惫。

而他却每天坚持看一小时书,看一部电影,把所思所想记录在电脑里。

周而复始坚持了两年,他出版了人生中第一部作品,成功转型为作家。

曾经的同事小方,见李尚龙通过写作逆天改命,也表示要向他学习。

然而每天下班后,小方还是一如既往窝在沙发里,看综艺节目,打游戏,浏览八卦新闻。

几年过去了,小方还在原来的单位拿着微薄的工资,而李尚龙出了好几本书,成了畅销书作家。

有位名人说:“人类的进步史,就是一部克制欲望史。”

诚然,你的欲望在哪一个层次,那么你的人生就在哪个层次。

很认同一句话:真正的幸福,不是狂欢后的落寞,而是努力后满满的充实感和成就感。

选择用娱乐来放松自己,虽然可以缓解当下的痛苦,获得短暂的快乐,但那些快乐的享受,会在日复一日的懈怠中,把你引入更糟糕的人生。

而选择一条难走的路,去提升自己,虽然会让人痛苦,但那些痛苦,会变成向上的基石,把你引入更高的人生阶段。

克服欲望的本性,远离“廉价快乐”,咬牙坚持,延迟满足感。

你才能在千锤百炼后,享受到更高级的快乐,拥抱崭新的人生。

03

博主@进化 说:“人在天赋上差距并不大,但最终的成就却相去甚远。除了境遇、运气等,最根本在于有些人走在了追求多巴胺的路上,而有些人却选择了内啡肽。”

用多巴胺的快乐麻痹痛苦,只会让我们在日复一日地消磨中,与同龄人不断拉开差距。

想要转换赛道,改变命运,就要把欲望变成向上的自驱力。

插画师“卤猫”讲过自己的一段亲身经历。

大学毕业后,他进了一家公司,任职3D动画培训。

下班同事们逛街,打游戏,看娱乐节目,他在家拿着画笔沉浸在自己幻想的世界里;

周末同事们去郊游,钓鱼,他带着画板去山上写生,发表作品。

就这样,在日复一日,年复一年的煎熬中,卤猫迎来了人生的蜕变时刻。

有出版社找他签约,帮卤猫出版了一系列绘本。如今他是国内最知名的插画师之一。

《百年孤独》的作者马尔·克斯用的就是这个方法,写作时:绝不出门。

即便写不下去气得把门拆掉,也绝不踏出门半步。

有人好奇问他为什么?

马尔·克斯说:“外面的世界花花绿绿,妖娆多姿,自己一旦出门了就不会专注写作了。”

正是他的这个习惯,让马尔·克斯写出了一部又一部脍炙人口的佳作。

村上春树说:“低级的快乐通过放纵就可以获得,高级的快乐通过煎熬才可以获得。”

在这个娱乐至死的时代,每个人都沉浸在短平快的享受中。

但只要你主动煎熬,抵住诱惑,坚持到底,那么你自然能卓然出众,拥抱更优秀的自己。

04

作家李思圆说:及时行乐,好在“及时”,坏在除了当下的快乐后,剩下的全是痛苦。延迟满足,坏在“延迟”,好在除了当下的痛苦外,剩下的全是幸福。

世间的人千千万,然而真正拉开彼此间差距的,其实就在于你是选择及时行乐还是延迟满足。

你要相信,克制永远是通向幸福门的钥匙。

人在单位,若想安身立命,这3种大忌永远不要犯

真正的高贵,不是优于别人,而是优于过去的自己

作者简介:随安,富书作者

责编:香克斯、排版:闵晶

△

-

沉溺多巴胺,“廉价快乐”正在拖垮你的人生 原创 富叔 富书 2024年05月11日 12:04 江西

改变自己的最快方式:多巴胺戒断

原创 洞见 2024 年 09 月 17 日 20:20 湖北

作者:洞见・姜榆木

任何一种向上的人生,都要克服重力。

加州大学精神病学教授卡梅隆・瑟帕,做过一次试验。

受邀参加试验的都是硅谷一众创业公司的高管。

他们平时工作繁忙,还要承受各个方面的压力。

所以一空下来,他们不是抽烟,就是喝酒,或者去各种社交场所缓解压力。

但瑟帕却要求他们,在试验期间暂停这些娱乐活动。

结果很长一段时间,高管们都出现了记忆衰退和注意力涣散的症状。

每次开会开到一半,他们就开始走神;看材料也是看了几行,就耐不住性子。

独处时更是会感到莫名焦躁,整个人都变得坐立难安。

瑟帕表示:

“快节奏的娱乐方式会刺激多巴胺加速分泌,让你持续感到精神上的愉悦。

可一旦离开这些带来快感的东西,你就会极度不适应,进而感到焦虑和空虚。”

瑟帕所说的这种现象,其实就是 “多巴胺戒断反应”。

01

你可能会问,为什么要进行多巴胺戒断?

让我给你分享一个发生在我自己身上的故事。

有次去亲戚家做客。

亲戚那 10 岁大的儿子,正捧着一部手机看短剧。

短剧布景粗糙,演员演技尴尬,角色对白更是老套到不行。

我忍不住凑了上去,想搞明白这样粗制滥造的视频,怎么会有人看得津津有味。

结果一坐下去,我就像变了个人一样。

整个下午,我们一口气刷了 4 个系列、50 多个视频。

直到亲戚喊我们吃晚饭,我仍抓着发烫的手机意犹未尽。

经历过这件事情,我再也不敢碰短剧了。

每段情节的设置,都是对爽点的精准拿捏,不仅让你分分钟入戏,而且环环相扣,一看就停不下来。

其实,何止是网剧。

种类繁多的手游,不用安装注册,点击就能玩,几秒钟给你爆个装备,几分钟让你升一次级;

脑洞大开的网文,一章一个反转,三章一个大高潮,而且动辄几百万字的篇幅,足够你从早刷到晚;

还有算法根据你喜好推送的热销商品,平台根据你兴趣推送的热搜八卦。

有谁觉得自己肯定不会上瘾,互联网就有一百种方式让谁欲罢不能。

博主杨熹文在读大学时,就发现过这样一种情况。

一个寝室的室友,很少有看同一部纪录片或是同一本名著的。却经常有追同一部网剧,玩同一款游戏的。

只因纪录片和名著需要时刻思考,而且一旦缺乏专业知识,就很可能看不进去。

相比于此,游戏和网剧没有任何门槛,谁都可以乐在其中。

心理学家拉姆塞・布朗曾说:

“世界上如果存在控制所有人的代码,那一定就是多巴胺的代码。

只要让你的大脑持续收获快感,我们就能用极小的代价,让你去做特定的事。”

娱乐至死的时代,很多人早已堕入多巴胺的陷阱,只是自己仍浑然不知。

02

知名游戏工作室 UE,曾以每年 12 万美元的高薪,聘请游戏体验师。

工作室提供配置顶尖的电脑,舒适的环境,还有美味的工作餐。

而体验师要做的只有一件事,那就是玩各种游戏。

知乎上有人提问:为何不直接让内部员工玩,还能省下一大笔钱?

评论区中有位从业人员的回答,让我记到了现在:

“游戏设计者的目的,是让玩的人上瘾,而不是自己。”

其他娱乐产品的设计者何尝不是这样。

苹果公司的创始人乔布斯,严格控制子女使用 iPhone 和 iPad 的频率;

扎克伯格的女儿在很长一段时间,都不被允许申请脸书的账号;

知名网文作家 @流浪的蛤蟆,对网文的阅读只占到他总阅读量的 5%。

他们之所以这么做,正是深知这些产品的成瘾性。

而普通人一旦接触,就很容易沉迷于此,变得安于现状,懒于思考。

哪怕生活有种种不如意,也很难会有去改变的动力。

想起曾在图书馆经常遇到的一位考研女生。

女生的桌上堆满了辅导书,笔记本电脑里则是播放着课程讲解视频。

但她总是稍微学一会儿,就拿起身旁的手机,一看就是好几分钟。

有时我经过她身边,发现她不是在逛朋友圈,就是在给微博明星点赞。

后来我们在路上偶遇,我顺便问了她考研的成绩如何。

结果女生嗫嚅了半天,最后表示自己没怎么复习,索性就没去参加考试。

董宇辉曾说:“高级的快乐会给你设置重重障碍,但低级的快乐却会直接给你想要的。”

玩手机、刷短剧、暴饮暴食的快乐触手可及,却都已暗中标注了价格。

走两步路就气喘吁吁,看半小时的书就烦躁无聊,工作起来度日如年。

臃肿的身材、涣散的注意力,退化萎缩的大脑,都在明目张胆偷走你的野心和不甘。

一个人只要沦为多巴胺的奴隶,就注定被平庸的生活绑架一生。

03

你是否也有这样的感觉:

如果一早起来,先去做喜欢做的事,比如刷手机、玩游戏,那么整个早上大概率会被荒废。

相反,如果先去做应该做的事,比如晨跑、看书,尽管一开始会觉得很难熬,可坚持下来就会感到异常满足,时间似乎也一下子变得充裕起来。

让你轻松收获快乐的东西,并非生活的奖赏,而是命运的枷锁。

摆脱多巴胺泡沫的裹挟,才能真正改变自己,找回对生活的控制感。

作家常先刚开始接触写作时,特意给书房的门配了一把锁。

每当他走进书房,就会让家人把门锁上。

狭隘封闭的书房里,没有香烟,没有手机。

唯一的电子设备,是用来打字的电脑,而且还没有上网功能。

起初他觉得待在书房里的每一秒都是煎熬。

有时他甚至恨不得像猫一样,伸出手指去抓门板。

不过家人严格按照他的要求,除非他写满一章,否则绝不给他开门。

他于是不得不按捺内心的焦躁,倒逼自己把心思放在写作上。

就这样过了一段时间,他发现自己的效率有了明显提升。

原本四五千字的内容,自己写写停停,要折腾一整天。

但在没有外界干扰的情况下,两三个小时就能写完。

而也正因如此,他只用短短 4 个月的时间,就出版了自己的第一本畅销书。

戒断多巴胺的决心,不是忍出来的,而是逼出来的。

做不到不玩游戏,就在看书时把手机锁进抽屉里;做不到不上网刷剧,就索性在工作的时候断掉网络。

没有人能真正抗拒多巴胺的诱惑,但我们可以给自己创造一个远离低级快乐的环境。

当你捱过戒断初期的煎熬,终会品尝到坚持过后的回甘。

很赞同这样一句话:“人间不会有单纯的快乐。”

任何一种向上的人生,都要克服重力。

而多巴胺戒断,就是让一个习惯走下坡的人向高处前行。

开始的每一步都很难。

但唯有如此,才能最终让人生进阶更高的层次。

△

-

改变自己的最快方式:多巴胺戒断 原创 洞见 2024 年 09 月 17 日 20:20 湖北

如果爱情注定会归于平淡 |《贪婪的多巴胺》

文:心是孤独的猎手 来源:京师心理大学堂(ID:bnupsychology)发布时间:2021-11-17

多巴胺 —— 快乐分子 OR 期待分子?

在丹尼尔・利伯曼和迈克尔・E. 朗所著的《贪婪的多巴胺》中,他们这样定义多巴胺:形式简单,包含碳、氢、氧三种元素,再加上一个氮原子,但产生的结果极为复杂,它是一种 讲述着整个人类行为的故事 的分子。

虽然只有 0.0005%,即二十万分之一的脑细胞可以产生多巴胺,但这些细胞却能对行为产生巨大的影响。

当参与者产生多巴胺时,他们能体验到快乐的感觉,因此他们会不遗余力地激活这些稀有的细胞。一些科学家给多巴胺取名为 “快乐分子”,大脑中产生多巴胺的途径被称为 “奖赏回路”。

然而,虽然多巴胺会让我们快乐,关于猴子和电灯泡的实验却揭示了多巴胺不是快乐的制造者,而是 对可能性和预期的反应。

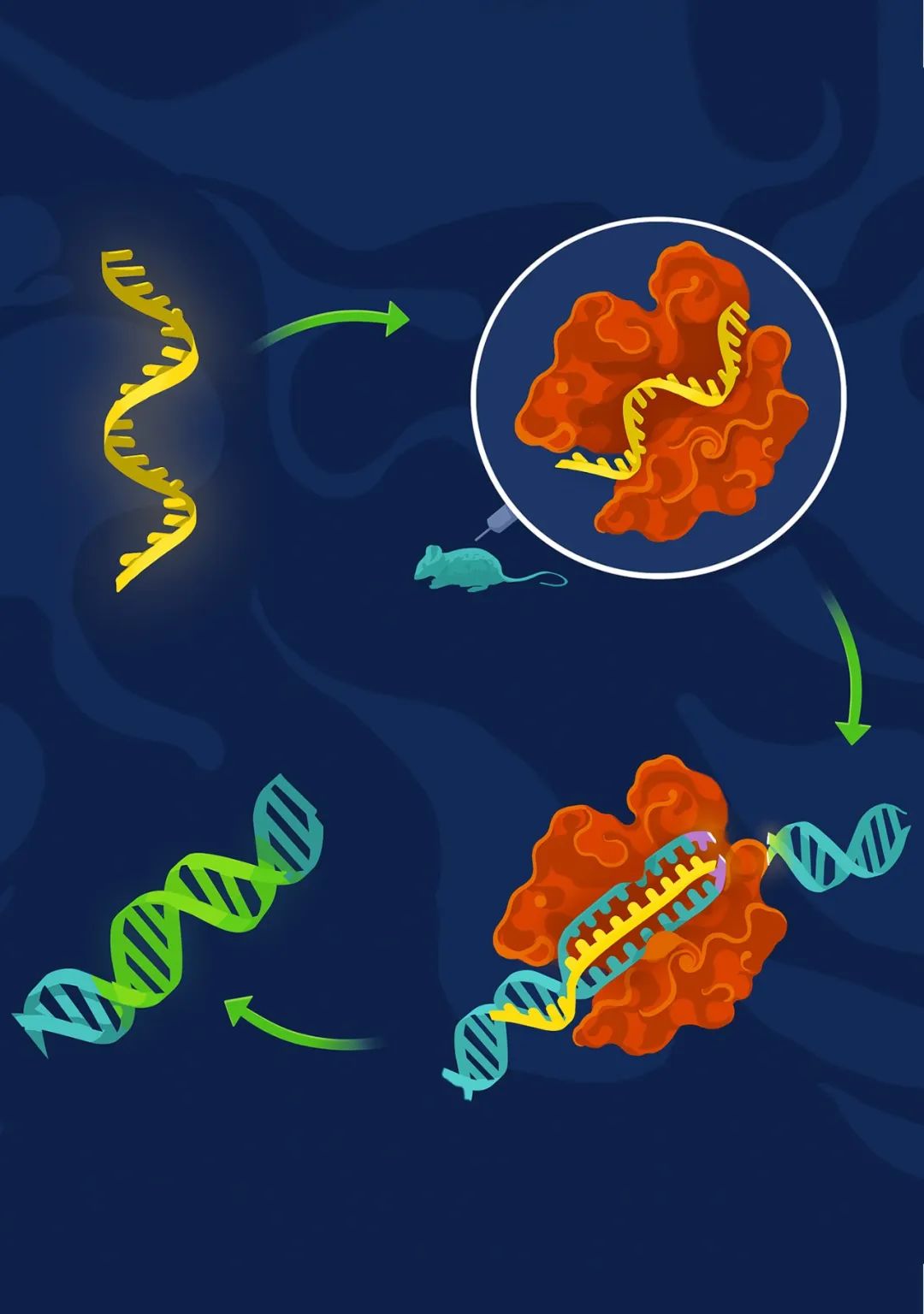

沃尔弗拉姆・舒尔茨是多巴胺实验研究中最有影响力的先驱者之一。在猴子和电灯泡实验中,他把微电极植入猕猴大脑中多巴胺细胞聚集的地方,然后将猴子放入一个装置,其中有两个灯泡和两个盒子。

每隔一段时间,就有一个灯泡会亮起,其中一个灯亮表示右边盒子里有食物丸,另一个灯亮表明食物丸在左边的盒子里。

猴子花了一些时间才找到这个规律。一开始它们会随机打开盒子,只在一半的情况下能够找对。当猴子发现食物丸之后,它们大脑中的多巴胺细胞被激活,过了一段时间之后,猴子找出了信号的规律,每次都能准确找到有食物的盒子 —— 到了这个阶段,多巴胺释放的时间点就从发现食物时转到了灯亮起时。

这是为什么呢?看见灯亮是不可预期的,但一旦猴子发现亮灯意味着它们能得到食物,“惊喜” 的感觉就完全来自亮灯(预期会有食物),而不是来自食物(真正吃到食物的感觉)了。

我们人类的多巴胺冲动也来自类似的让人期待的惊喜:收到恋人的甜蜜留言(上面会说什么?),或是一封来自多年未见的老友的电子邮件(会有什么新鲜事?)。

但当这些事情都习以为常时,新奇感就消逝了,多巴胺冲动也随之消退—— 更甜蜜的留言或是更长的邮件也挽救不回来。

所以爱会消失对不对?

为什么爱情会消逝?

我们的大脑生来渴求意外之喜,也因此期盼未来,每个激动人心的梦想都在那里萌生。但当任何事情,包括爱情,变得习以为常时,那种兴奋感就悄然溜走,而我们的注意力又被其他新奇的事物吸引了。

研究这个现象的科学家把这种从新奇事物中得到的快感命名为 “奖赏预测误差”。

我们每时每刻都在预测将要发生的事,比如什么时候可以下班?当实际发生的事好于我们的预期,就表明我们对未来的预言存在误差:我们可能提前下班。

正是这种让人快乐的误差触发多巴胺行动起来。这种快乐不是源于额外的时间,而是预期之外的好消息带来的兴奋感。

当一切成为日常以后,就没有了奖赏预期误差,也不再会有给你带来兴奋感的多巴胺,多巴胺的工作完成了,它使未知理想化的能力也发挥完了,于是多巴胺的通路关上了门。

当爱神的轻轻敲门变成枕边人的鼾声阵阵时,仅靠多巴胺已维持不了爱情的相守。但是,我们可以用什么来维持爱情呢?

我们如何找寻持久的爱情?

大脑中的多巴胺回路只能被光鲜之物的可能性所刺激,而不管现在的事物已有多完美。多巴胺的座右铭是 “想要更多”,毕竟多巴胺不是快乐分子,它是预期分子。

我们的大脑必须从面向未来的多巴胺过渡到面向现在的某种化学物质,这是一系列神经递质,我们称之为 “当下分子”。

大多数人都对它们的名字略有耳闻,包括血清素、催产素、内啡肽(相当于大脑自产的吗啡)和内源性大麻素(相当于大脑自产的大麻),这些化学物质会给我们带来由感觉和情感引发的愉悦。

根据人类学家海伦・费希尔的说法,早期爱情或者说 “激情之爱” 只会持续 12 到 18 个月。在那之后,一对情侣要保持对彼此的依恋就需要发展出一种不同的爱,这被称为 “陪伴之爱”。

“激情之爱” 是多巴胺主导的 —— 使人兴奋、理想化、好奇,并关注未来。

而 “陪伴之爱” 则是由当下分子主导的 —— 使人满足、心平气和,并通过身体的感官和情感去体验。

事实上,尽管多巴胺和当下分子的回路能一起工作,但在大多数情况下它们是 相互对抗 的。科学家们观察了从处于热恋中的人身上提取的血细胞,发现血清素受体的水平比 “健康人” 要低,这表明当下分子受到了抑制。

在当下分子回路被激活时,我们更喜欢体验周围的真实世界,多巴胺就会被抑制;而当多巴胺回路被激活时,我们则憧憬一个充满可能性的未来,当下分子会被抑制。

~

浪漫关系中不仅有幸福,也会有冷战和失望

建立在多巴胺基础上的浪漫关系是一段令人兴奋但短暂的过山车之旅,然而我们大脑中的化学过程也为我们铺平了通往陪伴之爱的道路。

只不过,通往陪伴之爱的过程需要两个人真正想要陪伴彼此,在一个个平凡的相处瞬间,将多巴胺刺激下的激情和浓烈化为简单但温暖的陪伴;需要两个人愿意接纳对方的每一面,理解彼此的灵魂。

结语

多巴胺这种神经递质的目标是最大限度地提高未来的回报,让我们走上爱的道路 —— 它使我们的欲望得到宣泄,激发我们的想象力,并把我们吸引到一个有着炽热承诺的关系中。

爱情可以始于多巴胺,但不能终于多巴胺。多巴胺永不知足,它只会说 “我想要更多”。

原文作者:心是孤独的猎手

本文转载自公众号京师心理大学堂(ID:bnupsychology),京师心理大学堂,北师大心理学部出品

△

-

如果爱情注定会归于平淡 |《贪婪的多巴胺》- 心理学文章 - 壹心理 文:心是孤独的猎手 来源:京师心理大学堂(ID:bnupsychology)发布时间:2021-11-17

陆钓雪de飘飘 2021-09-11 23:09:48

找寻爱情和维持爱情使用的是两套不同的技能。爱情必须从远体经验转向近体经验——从追求到拥有,从翘首期盼到精心呵护。这些技能差别很大,这就是为什么爱情的本质在经过一段时间之后会变化,也是为什么对很多人来说,爱情在多巴胺兴奋或所谓浪漫之后会消逝。建立在多巴胺基础上的浪漫关系是一段令人兴奋但短暂的过山车之旅,然而我们大脑中的化学过程也为我们铺平了通往陪伴之爱的道路。多巴胺代表着痴迷与渴望,而与长期关系最相关的化学物质则是催产素和血管升压素。催产素在女性中更活跃,而血管升压素在男性中更活跃。我们可以在没有陪伴之爱的情况下生活,但是大多数人都会付出人生中相当一部分时间精力来寻找并维护它。当下分子为我们赋予了这样做的能力。它们让我们从感官传达给我们的感受中得到满足——包括我们面前事物,即刻体验而非欲求不满。

-

“戒断”多巴胺挑战——7天后,大脑会发生什么变化? - 知乎 发布于 2021-12-31 11:04

-

TED科普:多巴胺戒断教程 | 如何重新掌控你的生活?_哔哩哔哩_bilibili 2024-04-30 10:20:51

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?