注:本文为 ”读博之路“ 相关文章合辑。

施一公开学致辞:成为一名博士生的 4 点建议

科研大匠

来源:西湖大学,有删改

如何成为一名博士生?

西湖大学曾在为博士生开设的一门创新课上,把**“学会提问”**列为第一讲。

2022 年 8 月 21 日,“西湖六期” 开学了。上午 8 点半,前来参加开学典礼的博士新生手里,都拿着一张橙色的飞鸟形纸片,上面写着的正是他们对未来的提问。

值得一提的是,在 “西湖六期” 的名单中,刷新 “年龄” 纪录的两位,都被计算机科学与技术专业录取,进入工学院从事人工智能方向的研究。一位,出生于 2002 年 1 月,是最年轻的新生;另一位,出生于 1979 年 12 月,是一位 “有故事的” 新生。

向未来提问,你会问什么?

致自己

开学典礼上的两位博士生代表,同样在各自的发言中谈到 “提问” 这件事。

新生代表吴林峰,本科从美国康奈尔大学物理和数学双专业毕业后,加入西湖大学理学院 “二维材料和量子输运” 实验室。

为什么选择西湖大学?他在发言中分享了自己作为访问学生,在西湖的所见所闻:是 PI 们在学术报告中与报告人的激烈讨论,是学姐学长与导师们争得面红耳赤,是科研人员之间精彩的 “吵架” 故事。“提问的热情和问题的质量,让我深刻感受到他们对科学的真爱。”

代表在校博士生发言的,是生命科学学院 2018 级博士生王琰。

去年 10 月 8 日,他所在的课题组与合作者修正了当前教科书中关于 B 淋巴细胞发育与筛选的理论知识,而王琰是这篇论文的共同第一作者。四年的艰苦探索,让他深刻理解了推进人类对未知世界的认知是科学家的重要使命。他在发言中鼓励所有新生登高望远,突破桎梏,敢于向自己的导师发问,“说不定会收获惊喜”。

致新生

开学典礼上,西湖大学校长施一公以**《唯创新者进》**为题致辞。他认为,大学培养的创新型人才,是决定世界和人类未来的一支重要力量。

“在你们来到西湖大学的第一天,我希望你们就为自己树立一个高远的目标,那就是做追求卓越的创新者、做引领未来的创造者。请记住,在本科阶段,你们主要是学习知识、汲取人类文明的精华,而作为博士生,你们将成为知识的创造者。”

如何成为一名博士生,这是施老师的回答。

而更具体的,如何学会创新,如何学会与未知相遇,向未来提问,在更长的时间尺度上为人类社会服务?施一公给同学们四点建议。

首先,要勇敢地走出安全舒适区。 舒适、安全、可预测…… 就像一张无形的网,我们很多人都习惯接受这张网无处不在的保护。但是,要做一流的科研,你们要有勇气撕破这张安全网。创新与风险永远是相伴相生的,科学探索本身就是一场冒险,伟大的科学家往往也是探险家。你们需要有野心、有胆量,不回避挑战和被挑战,敢于承担失败的风险,敢于攀登最高的山峰,敢为天下先!唯此,才能拨开层层迷雾,抵达前人未至之境。

其次,要不惧特立独行。 在科学发展过程中,超前的思想、革命性的发现难免与根深蒂固的认知冲突,在很长时间内不被理解、不被接受的情况司空见惯。作为研究型大学,西湖大学志在究天人之际,揭示对人类和自然具有普遍意义的基本问题和基本规律,创造影响世界未来的核心技术。在未来的科研道路上,希望你们有做少数派的心理准备,定乎内外之分,徜徉于科研的逍遥之境。

第三,要善于合作。 做科学的少数派,并不意味着单枪匹马踽踽独行。事实上,当你进入到真正的科研世界,会不断品尝到与同好探讨、智力激荡带来的乐趣。当今的科学突破越来越多依赖于多学科的交叉合作,西湖大学云栖校区和云谷校区充分考虑了学科交叉的理念,特意为大家设计了多处和多种形式的交流平台,等待大家去探索,希望你们能敏锐地捕捉住每一次头脑风暴带来的灵感。

最后,也要做好吃苦的准备。 科学发现和技术突破那一瞬间带来的愉悦妙不可言,但在那些个为数不多的时刻到来之前,可能我们要经历无数的挫折和失败,这是科研的常态。科学演义里的传奇故事往往强调天才、强调灵感,却忽略了灵感背后的长期坚守和非凡的时间精力投入。西湖六期的同学们,你们做好长期艰苦奋斗的思想准备了吗?

和以往每一次开学典礼一样,施老师在致辞中再次强调西湖大学开放多元的校园文化。

“你们未来提出的很多问题、产生的很多想法,都将是与不同背景的师生互动的结果。” 他说,希望你们能用平等的视角和开放的心态与世界对话,与具有不同国籍、种族、文化背景的同行进行思想的碰撞和有效的合作,对差异性保持最大的善意和尊重,并且善于从差异中学习。

施一公:如何成为一名优秀的博士生?

科研大匠

作者 施一公

很多研究生特别是新入学的研究生常常会问:如何成为一名优秀的博士生?相信每个科研工作者对于这一问题都会有自己的看法。

施一公先生以其攻读博士研究生和指导了众多优秀研究生的经历发表了对于这一问题的看法,回答非常朴实,特别值得我们一读。本文整理了施一公先生发表在科学网博客上的这两篇文章,全文如下。

序:

我从获得博士学位至今已经整整 16 个春秋,但博士阶段的感受仍然历历在目。我从指导自己独立实验室的第一个博士生到现在也已经 13 年了,其中的博士研究生和博士后中已经有 11 人在美国和中国的大学里担任独立实验室的 PI。他们的成长过程差别极大,性格、能力也各有不同。应该说,没有任何一个学生可以简单地遵循另外一个优秀科学家的足迹脱颖而出。从这个意义上讲,科学家的成功是不可能复制的。但是,优秀科学家常常具备的共同特点应该对年轻学生有很大启发。

文主要来自我在清华大学研究生入学教育里一次 2.5 小时的讲座,又综合了一些随后的思考和总结。在那次讲座中,我一再强调,我的目的不是要求研究生完全按照我讲的去做,而是希望从根本上冲击、振荡一下研究生的思考角度,启发大家找到最适合自己的成才之路。

时间的付出

所有成功的科学家一定具有的共同点,就是他们必须付出大量的时间和心血。这是一条真理。实际上,无论社会上哪一种职业,要想成为本行业中的佼佼者,都必须付出比常人多的时间。有时,个别优秀科学家在回答学生或媒体的问题时,轻描淡写地说自己的成功凭借的是运气,不是苦干。这种回答其实不够客观、也有些不负责任,因为他们有意忽略了自己在时间上的大量付出,而只是强调成功过程中的一个偶然因素,这样说的效果常常对年轻学生造成很大的误导,因为有些幼稚的学生甚至会因此开始投机取巧、不全力进取而是等待所谓的运气;另外一些学生则开始寻找他们的运气,把相当一部分精力和时间用在了与科学研究无关的事情上面。说极端一点:如果真有这样主要凭运气而非时间付出取得成功的科学家,那么他的成功很可能是攫取别人的成果,而自己十有八九不具备真正在领域内领先的学术水平。

大约在十年前,著名的华人生物学家蒲慕明先生曾经有一封非常著名的 email 在网上广为流传,这封 email 是蒲先生写给自己实验室所有博士生和博士后的,其中的观点我完全赞同。这封 email 写的语重心长,从中可以看出蒲先生的良苦用心。我无论是在普林斯顿还是在清华大学都把这封 email 转给了我实验室的所有学生,让他们体会。其中的一段是这样说的:

“The most important thing is what I consider to be sufficient amount of time and effort in the lab work. I mentioned that about 60 hr working time per week is what I consider the minimal time an average successful young scientist in these days has to put into the lab work……I suggest that everyone puts in at least 6 hr concentrated bench work and 2+ hr reading and other research-related activity each day. Reading papers and books should be done mostly after work.”

我认为最重要的事情就是在实验室里的工作时间,当今一个成功的年轻科学家平均每周要有 60 小时左右的时间投入到实验室的研究工作… 我建议每个人每天至少有 6 小时的紧张实验操作和两小时以上的与科研直接有关的阅读等。文献和书籍的阅读应该在这些工作时间之外进行。

有些学生读完蒲先生的 email 后告诉我,“看来我不是做学术的料,因为我真的吃不起这份苦。” 我常常回复道,“我在你这么大年纪的时候,也会觉得长期这样工作不可思议。但在不知不觉之中,你会逐渐被科学研究的精妙所打动,也会为自己的努力和成绩骄傲,你会逐渐适应这种生活方式!” 这句话表面上是劝学生,实则是我自己的经历与体会。

我从小就特别贪玩,并不喜欢学习。但来自学校和父母的教育与压力迫使自己尽量刻苦读书;我高中就读于河南省实验中学,凭借着比别人更加刻苦的努力,综合成绩始终名列前茅。1984 年全国高中数学联赛我获得河南赛区第一名,保送进入清华大学。大学阶段,我保持了刻苦的传统,综合成绩全班第一并提前一年毕业。但这种应试和灌输教育的结果就是我很少真正独立思考、对专业不感兴趣。大学毕业时,我本没有打算从事科学研究,而是一心一意想下海经商。阴差阳错之间,我踏上了赴美留学之路。

可想而知,留学的第一年,我情绪波动很大,内心浮躁而迷茫,根本无心念书、做研究,而是花了很多时间在中餐馆打工、选修计算机课程。第二年,我开始逐渐适应科研的 “枯燥”,并开始有了一点自己的体会,有时领会了一些精妙之处后会洋洋得意,也会产生 “原来不过如此” 的想法,逐渐对自己的科研能力有了一点自信。这期间,博士研究生的课程全部修完,我每周五天、每天从上午 9 点做实验到晚上 7、8 点,周末也会去两个半天。到了第三年,我已经开始领会到科研的逻辑,有点儿跃跃欲试的感觉,在组会上常常提问,而这种 “入门” 的感觉又让我对研究增加了很多兴趣,晚上常常干到 11 点多,赶最后一班校车从霍普金斯医学院回 Homewood campus(我住在附近)。1993 年我曾经在自己的实验记录本的日期旁标注 “This is the 21st consecutive day of working in the lab.”(这是我连续第 21 天在实验室工作。)以激励自己。其实,这多少有作秀之嫌,因为其中的一个周末我一共只做了五、六个小时的实验。到第四年以后,我完全适应了实验室的科研环境,也不会再感受到枯燥或时间上的压力了。 时间安排完全服从实验的需要,尽量往前赶。其实,这段时期的实验时间远多于刚刚进实验室的时候,但感觉上好多了。

研究生阶段后期,我的刻苦在实验室是出了名的。在纽约做博士后时期则是我这辈子最苦的两年,每天晚上做实验到半夜三点左右,回到住处躺下来睡觉时常常已是四点以后;但每天早晨八点都会被窗外纽约第一大道 (First Avenue) 上的汽车喧闹声吵醒,九点左右又回到实验室开始了新的一天。每天三餐都在实验室,分别在上午 9 点、下午 3 点和晚上 9、10 点。这样的生活节奏持续 11 天,从周一到第二个星期的周五,周五晚上做灰狗长途汽车回到巴尔地摩 (Baltimore) 的家里,周末两天每天睡上近十个小时,弥补过去 11 天严重缺失的睡眠。周一早晨再开始下一个 11 天的奋斗。虽然体力上很累,但我心里很满足、很骄傲,我知道自己在用行动打造未来、在创业。有时我也会在日记里鼓励自己。我住在纽约市曼哈顿区 65 街与第一大道路口附近,离纽约著名的中心公园 (Central Park) 很近,那里也时有文化娱乐活动,但在纽约工作整整两年,我从未迈进中心公园一步。

求学时期的施一公,图源:互动百科

我一定会把自己的这段经历讲给每一个我自己的学生听,新生常常问我:“老师,您觉得自己苦吗?”我通常回答,“只有做自己没有兴趣的事情时候觉得很苦。有兴趣以后一点也不觉得苦。”是啊,一个精彩的实验带给我的享受比看一部美国大片强多了。现在回想起当时的刻苦,感觉仍很骄傲、很振奋!有时我想:如果自己在博士生、博士后阶段的那七年半不努力进取,而是不加节制地看电影、读小说、找娱乐(当时的互联网远没有现在这么内容丰富),现在该是什么状况?

做一个优秀的博士生,时间的付出是必要条件。

方法论的转变

要想在科学研究上取得突破和成功,只有时间的付出和刻苦,是不够的。批判性分析(critical analysis)是必须具备的一种素质。

研究生与本科生最大的区别是:本科生以吸取学习人类积累的知识为主、兼顾科学研究和技能训练;而博士生的本质是通过科学研究来发掘创造新知识,当前和以往学习的知识都是为了更好地服务于科学研究。在以学习知识为主的本科生阶段,提出问题固然重要,但答案往往已经存在,所以问题是否 critical 没有那么关键。博士生阶段则完全不同,必须具备 critical analysis 的能力,否则不可能成为优秀的科学家。这一点,我称之为方法论的转变。

其实,整个大学和研究生阶段教育的实质就是培养 critical analysis 的能力,养成能够进行创新科研的方法论。 这里的例子非常多,覆盖的范围也非常广,在此举几个让我终生难忘的例子。

01 正确分析负面结果(negative results)是成功的关键

作为生命学科的一名博士生,如果每一个实验都很顺利、能得到预料中的正面结果(positive results),除个别研究领域外,一般只需要 6-24 个月就应该可以获得博士学位所需要的所有结果了。然而实际上,在美国,生命学科的一个博士研究生,平均需要 6 年左右的时间才能得到 PhD 学位。这一数字本身就说明:绝大多数实验结果会与预料不符,或者是负面结果(negative results)。大多数低年级的博士生对负面结果的看法很消极,直接影响了他们 critical analysis 能力的培养。

其实,只要有适当的对照实验(control experiments)、判断无误的负面实验结果往往是通往成功的必经之路。一般来说,任何一个探索型课题的每一步进展都有几种、甚至十几种可能的途径(hypothesis),取得进展的过程基本就是排除不正确、找到正确方向的过程,很多情况下也就是将这几种、甚至十几种可能的途径一一予以尝试、排除,直到找到一条可行之路的过程。在这个过程中,一个可信的 (conclusive) 负面结果往往可以让我们信心饱满地放弃目前这一途径,如果运用得当,这种排除法会确保我们最终走上正确的实验途径。从这个角度讲,负面的实验结果不仅很正常、也很有益于课题的最终成功。

非常遗憾的是,大多数学生的负面结果并不令人信服,经不起逻辑的推敲!而这一点往往是阻碍科研课题进展的最大阻碍。 比如,按照一个常规的 protocol 操作时不能得到 positive control 的相应结果,或者缺乏相应的对照实验,或者是对可信的实验结果在分析和判断上产生了失误,从而做出 “负面结果” 或 “不确定”(inconclusive results)的结论,这种结论对整个课题进展的伤害非常大,常常让学生在今后的实验中不知所措、苦恼不堪。我告诫并鼓励我所有的学生:只要你不断取得 conclusive 的负面结果,你的课题就会很快走上正路;而在不断分析负面结果的过程中所掌握的强大的逻辑分析能力也会使你也会很快成熟,成长为一名优秀的科学家。

我对一帆风顺、很少取得负面结果的学生总是很担心,因为他们没有真正经历过科研上 critical analysis 的训练。在我的实验室,偶尔会有这样的学生只用很短的时间(两年左右,有时甚至一年)就完成了 PhD 论文所需要的结果;对这些学生,我一定会让他们继续承担一些富有挑战性的新课题,让他们经受负面结果的磨练。没有这些磨练,他们很难真正具备 critical analysis 的能力,将来也很难成为可以独立领导一个实验室的优秀科学家。

所以,不要害怕负面结果,关键是如何从分析负面结果中获取正确的信息。

02 耗费时间的完美主义阻碍创新进取

Nikola Pavletich 是我的博士后导师,也是对我影响最大的科学家之一,他有着极强的实验判断力和思维能力,做出了一系列包括 p53、Rb、CDK complex、SCF complex、BRCA1 等在内的里程碑式的研究工作,享誉世界结构生物学界,31 岁时即升任正教授。

施一公博士后导师 Nikola Pavletich

1996 年 4 月,我刚到 Nikola 实验室不久,纯化一个表达量相当高的蛋白 Smad4,两天下来,蛋白虽然纯化了,但结果很不理想:得到的产量可能只有应该得到的 20% 左右。见到 Nikola,我不好意思地说:产率很低,我计划继续优化蛋白的纯化方法,提高产率。他反问我:(大意)

Why do you want to improve the yield? Don’t you have enough protein for crystallization trials?

你为什么想提高产率?已有的蛋白不够你做初步的结晶实验吗?

我回敬道:

I do have enough protein for crystallization screen. But I need to optimize the yield first so that I can accumulate more materials.

我有足够的蛋白做结晶筛选,但我需要优化产率以得到更多的蛋白。

他不客气地打断我:

No. The yield is high enough. Your time is more important than yield. Please proceed to crystallization.

不对。产率够高了,你的时间比产率重要。请尽快开始结晶。

实践证明了 Nikola 建议的价值。我用仅有的几毫克蛋白进行 crystallization screen, 很快意识到这个 construct 并不理想,需要通过 protein engineering 除去其 N - 端较 flexible 的几十个氨基酸。而除去 N - 端几十个氨基酸的蛋白不仅表达量高、而且生化性质稳定,纯化起来非常容易,根本不用担心产率的问题。

在大刀阔斧进行创新实验的初期阶段,对每一步实验的设计当然要尽量仔细,但一旦按计划开始后对其中间步骤的实验结果不必追求完美,而是应该义无反顾地把实验一步步推到终点,看看可否得到大致与假设相符的总体结果。*如果大体上相符,你才应该回过头去仔细地再改进每一步的实验设计。如果大体不符,而总体实验设计和操作都没有错误,那你的假设(或总体方向)很可能是有大问题的。

这个方法论在每一天的实验中都会用到。比如,结构生物学中,第一次尝试纯化一种新的蛋白不应该追求每一步的产率,而应该尽量把所有纯化步骤进行到底,看看能否拿到适于结晶的蛋白。第一次尝试 limited proteolysis,不应该刻意确定 protease 浓度或追求蛋白纯度,而是要关注结果中是否有 protease-resistant core domain。从 1998 年开始自己的独立实验室到现在,我告诉所有学生:切忌一味追求完美主义。

我把这个方法论推到极限:只要一个实验还能往前走,一定要做到终点,尽量看到每一步的结果,之后需要时再回头看,逐一解决中间遇到的问题。

03 科研文献(literature)与学术讲座(seminar)的取与舍

Nikola Pavletich 博学多才。在我们许多博士后的心目中,他一定读很多文章、常常去听 seminar。没想到,我最大的惊讶出现在我笃信无疑的这一点。

在我的博士生阶段,我的导师 Jeremy Berg非常重视相关科研文献的阅读,有每周一次的组内 journal club,讨论重要的科研进展。刚到 Nikola 实验室,我曾试图表现一下自己读 paper 的功底、也想同时与 Nikola 讨论以得到他的真传。

施一公博士生导师 Jeremy M. Berg

2016 年起担任 Science 杂志主编

96 年春季的一天,我精读了一篇《Nature》article,午饭前遇到 Nikola,向他描述这篇文章的精妙,同时期待着他的评述。Nikola 面色有点尴尬地对我说:对不起,我还没看过这篇文章。噢,也许这篇文章太新,他还没有来得及读。过了几天,我因故阅读了一篇几个月前发表的《Science》research article,又去找 Nikola 讨论,没想到他又说没看过。几次碰壁之后,我不解地问 Nikola:

You know so much. You must read a lot of papers. Why is it that you didn’t read the ones I read?

你知识如此渊博,一定是广泛阅读了大量文献。你为什么恰好没有读我提到的这几篇论文呢?

Nikola 看着我说:

**I don’t read a lot.**我阅读不广泛。

我反问:

If you don’t read a lot, how can you be so good at research? And how can you reference so many papers in your own publications?

如果你不广泛阅读,你的科研怎么会这么好?你怎么能在自己的论文里引用这么多文献?)

Nikola 的回答让我彻底意外:(大意)

I only read papers that are directly relevant to my research interests, and I only read more papers when it comes to writing my own papers

我只读与我的研究兴趣有直接关系的论文。并且只有在我写论文时才会大量阅读。

我做博士后的单位 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 有很好的系列学术讲座 (Institute Seminar Series),常常会请来各个生命科学领域的大牛来演讲。有一次,一个诺贝尔奖得主来讲 Institute seminar, 并且点名要与 Nikola 交谈。在绝大多数人看来,这可是一个不可多得的好机会去接近大人物、取得好印象。Nikola 告诉他的秘书:请你替我转达我的歉意,seminar 那天我恰好不在。我们也为 Nikola 遗憾。让我万万想不到的是,诺贝尔奖得主 seminar 的那天,Nikola 把自己关在办公室里,早晨来了以后直到傍晚一直没有出门,当然也没有去听讲座。当然,这也许是巧合 – Nikola 取消了他的出行计划;但以我们对 Nikola 的了解,他十有八九是在写 paper。后来,我们也意识到,这样的事情发生在 Nikola 身上已经见多不怪了。

在我离开 Nikola 实验室前,我带着始终没有完全解开的谜,问他:

如果你不怎么读 papers,又不怎么去听讲座,你怎么还能做一个如此出色的科学家?

他回答说:(大意)

我的时间有限,每天只有 10 小时左右在实验室,权衡利弊之后,我只能把我的有限时间用在我认为最重要的事情上,如解析结构、分析结构、与学生讨论课题、写文章。如果没有足够的时间,我只能少读文章、少听讲座了。

Nikola 的回答表述了一个简单的道理:一个人必须对他做的事情做些取舍,不可能面面俱到。无论是科研文献的阅读还是学术讲座的听取,都是为了借鉴相关经验、更好地服务于自己的科研课题。

在博士生阶段,尤其是前两年,我认为必须花足够的时间去听各相关领域的学术讲座、并进行科研文献的广泛阅读,打好 critical thinking 的基础;但随着科研课题的深入,对于文献阅读和学术讲座就需要有一定的针对性,也要开始权衡时间的分配了。

04 挑战传统思维

从我懂事开始,就受到教育:凡事失败都有其道理,应该找到失败的原因后再重新开始尝试。直到 1996 年,我在实验上也遵循这一原则。但在 Nikola 的实验室,这一基本原则也受到有理有据的挑战。

有一次,一个比较复杂的实验失败了。我很沮丧,准备花几天时间多做一些 control 实验找到问题所在。没想到,Nikola 阻止了我,他皱着眉头问我 (大意)

Tell me why you want to figure out why your experiment failed?

告诉我你为什么要搞明白实验为何失败?

我觉得这个问题太没道理,理直气壮地回答:

I need to know what went wrong so that I can get it to work next time.

我得知道哪里错了才能保证下一次可以成功。

Nikola 马上评论道:(大意)

You don’t need to. All you need to do is to carefully repeat your experiment and hopefully it will work next time. Many times figuring out why your previous experiment failed will take much longer time than simply repeating your experiment. For a sophisticated, one-time experiment, the best solution to a failed experiment is to repeat it carefully.

不需要。你真正要做的是把实验重复一遍,也许下次就可以做成。与其花大把时间搞清楚一个实验为何失败,不如先重复一遍。面对一个失败了的复杂的一次性实验,最好的办法就是认认真真重新做一次。

后来,Nikola 又把他的观点升华: (大意)

It is a philosophical decision whether to figure out why an experiment failed. The conventional wisdom of understanding every glitch may not represent the best approach.

是否要找出实验失败的原因,这是一个哲学上的决定。理解每个故障的传统智慧可能不是最好的方法。

仔细想想,这些话很有道理。并不是所有失败的实验都一定要找到其原因,尤其是生命科学的实验,过程繁琐复杂;大部分失败的实验是由简单的操作错误引起的,比如 PCR 忘记加某种成分了,可以仔细重新做一遍;这样往往可以解决问题。只有那些关键的、不找到失败原因就无法前行的实验才需要刨根究源。

我选择的这些例子多少有点 “极端”,但只有这样才能更好地起到震荡大家思维的作用。其实,在我自己的实验室里,这几个例子早已经给所有学生反复讲过多次了,而且每次讲完之后,我都会告诉大家打破迷信、怀疑成规,而关键的关键是:

Follow logic!跟着逻辑走!

**我每天在实验室里注定会重复讲的一句话就是:Follow logic!**每天对不同的学生讲,加在一起至少有 5 遍以上吧。而我自己每次与博士生讨论课题也总是遵循严密的逻辑,用推理、排除法找到实验的下一步解决方案。

严密的逻辑是 critical analysis 的根本。

施一公:低年级研究生应该如何读英文文献?

作者 施一公

序:此文针对本科生和一、二年级的博士、硕士生,对高年级的博士生和博士后也应该有参考价值。

从小到大,我感性思维多一些,不善于读书。85 至 89 年在清华生物系读本科期间,从未读过任何一种英文专业期刊。我受到的与英文阅读相关的训练一共只有两个。

一是我在 1986 年暑假期间选修的时任系主任的蒲慕明老师开设的《生物英语》系列讲座,隐隐约约记得蒲先生让我们阅读一些诸如 DNA 双螺旋发现之类的科普性英文文章,很有意思。但时间较短,暑假过后也没有养成读英文文章的习惯。

二是《生物化学》这门课。与现在的清华生命学院形成鲜明对比,我上大学期间的所有基础课和专业课都是采用中文教材、中文讲课,只有郑昌学老师讲授的《生物化学》采用了 Lehninger 的《Principles of Biochemistry》,而且郑老师要求我们每个学生每次课后阅读 10-20 页教材。我们同学大多感觉到专业英文阅读有所提高。

1990 年 4 月至 7 月初,我在依阿华州 Ames 小镇的 Iowa State University 度过了初到美国的前三个月,其中大部分时间在 Herbert Fromm 教授的实验室做轮转(rotation),跟随刘峰和董群夫妻两人做研究(刘峰现在 University of Texas Health Science Center 做教授)。当时感觉最困难的就是读专业论文。有一次,Fromm 教授要求我在组会上讲解一篇《Journal of Biological Chemistry》的文章,我提前两天开始阅读,第一遍花了足足六个小时,许多生词只能依靠英汉词典,文章中的有些关键内容还没有完全读懂,当时的感觉是 JBC 的文章怎么这么长、这么难懂?!真有点苦不堪言。为了能给 Fromm 教授和师兄师姐留下好印象,第二天又花了好几个小时读第二遍,还做了总结。第三天我在组会上的表现总算没有给清华丢脸。但是,前前后后,真搞不清楚自己为了这一篇文章到底花了多少时间!

90 年 7 月我转学到约翰霍普金斯大学以后,与本科来自北大的虞一华同在 IPMB program。虞一华大我一岁,来巴尔地摩之前已经在夏威夷大学读了一年的研究生,对于科研论文的阅读比我强多了。他常常在 IPMB 的办公室里拿着《科学》和《自然》周刊津津有味地阅读,看得我很眼馋,也不理解其中那些枯燥的文章有什么意思。他告诉我:他在读很有意思的科学新闻。科学新闻能有什么意思?虞一华给我讲了好几个故事:洛克菲勒大学校长诺贝尔奖得主 David Baltimore 如何深陷泥潭、人类基因组测序如何争辩激烈、HIV 病毒究竟是谁发现的等等。我还真没有想到学术期刊上会有这么多我也应该看得懂的内容!

从那时起,每一期新的《科学》和《自然》一到,我也开始尝试着阅读里面的新闻和研究进展介绍, 这些内容往往出现在 “News & Comment”“Research News”“News & Views”“Perspectives” 等栏目,文笔平实,相对于专业的科研论文很容易读懂。有时,我还把读到的科研新闻讲给我的同事朋友们听,而同事的提问和互动对我又是更好的鼓励。除了《科学》和《自然》,我也常常翻看《科学美国人》(“Scientific American”)。

与《细胞》(Cell)、《生物化学期刊》(JBC)等非常专业的期刊不同,《科学》和《自然》里面有相当一部分内容是用来做科普教育的。《科学》周刊的 “Perspectives” 和《自然》周刊的 “News & Views” 栏目都是对重要科学论文的深入浅出的介绍,一般 1-3 页,读起来比较通俗易懂,较易入门。读完这些文章后,再读原始的科学论文,感觉好多了! 而且可以把自己的体会与专家的分析比较一下,找找差距,有时甚至也能找回来一点自信!

从 1998 年在普林斯顿大学任职到现在清华大学做教授,我总是告诉自己实验室的所有年轻人(包括本科生、硕士生、博士生、博士后)下面这几点读科研论文的体会,也希望我的学生跟我学:

-

1.请每位学生每周关注《科学》和《自然》。(生命科学界的学生还应该留心《细胞》)。 如果时间有限,每周花一个小时读读这两种周刊里的文章标题以及与自己研究领域相关的科研论文的 abstract, 即可!这样做可以保证一个学生基本上能够跟踪本领域最重要的发现和进展,同时开阔视野,大概知道其它领域的动态。

-

2.在时间充足的情况下,可以细读《科学》和《自然》里的新闻及科研论文。 如果该科研论文有 “News & Views” 或 “Perspectives” 来介绍,请先读这些文章,这类导读的文章会提炼问题,就好比是老师事先给学生讲解一番论文的来龙去脉,对学生阅读原始论文有很大帮助。

-

3.在读具体的科研论文时,最重要的是了解文章的主线逻辑。 文章中的所有 Figures 都是按照这个主线逻辑展开描述的。所以,我一般先读 “introduction” 部分,然后很快地看一遍 Figures。大概知道这条主线之后,才一字一句地去读 “results” 和 “discussion”。

-

4.当遇到一些实验或结果分析很晦涩难懂时,不必花太多时间深究,而力求一气把文章读完。 也许你的问题在后面的内容中自然就有解答。这与听学术讲座非常相似!你如果想每个细节都听懂,留心每一个技术细节,那你听学术讲座不仅会很累,而且也许会为了深究一个小技术环节而影响了对整个讲座逻辑推理及核心结论的理解。

-

5.对个别重要的文章和自己领域内的科研论文,应该精读。 对与自己课题相关的每一篇论文则必须字斟句酌地读。这些论文,不仅要完全读懂,理解每一个实验的细节、分析、结论,还必须联想到这些实验和结论对自己的课题的影响和启发,提出自己的观点。

-

6.科学论文的阅读水平是循序渐进的。 每个人开始都会很吃力,所以你有这种感觉不要气馁。坚持很重要,你一定会渐入佳境。当你有问题时或有绝妙分析时,应该与师兄师姐或找导师讨论。

-

7.科研训练的一个重要组成部分就是科研论文的阅读。 每一个博士生必须经过严格的科研论文阅读的训练。除了你自己的习惯性阅读外,你应该在研究生阶段选修以阅读分析专业文献为主的一至两门课,在实验室内也要有定期的科研论文讨论(Journal Club)。如果你的实验室还没有这种讨论,你们学生可以自发地组织起来。

-

8.前面几条都是讨论如何提高科研论文的阅读能力,但是一旦入了门,就要学会 critical reading。 不要迷信已发表的论文,哪怕是发表在非常好的期刊上。要时刻提醒自己:该论文逻辑是否严谨,数据是否可靠,实验证据是否支持结论,你是否能想出更好的实验,你是否可以在此论文的基础上提出新的重要问题?等等。

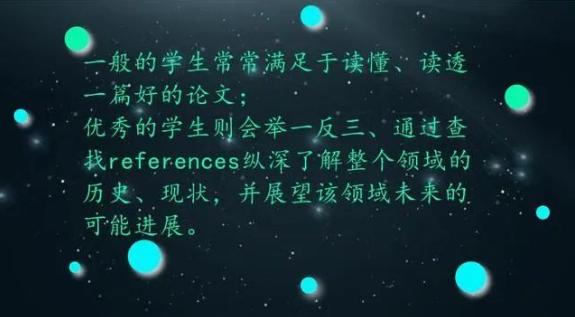

天外有天,读科研论文是一件很简单、但也很深奥的事情。一般的学生常常满足于读懂、读透一篇好的论文,优秀的学生则会举一反三、通过查找 references 纵深了解整个领域的历史、现状,并展望该领域未来的可能进展。

我从 1990 年对学术论文一窍不通到 96 年博士后期间的得心应手,还常常帮助同事分析,自以为水平了得。但是有一件事让我看到了自己的严重不足,颇为羞愧。1996 年,是 SMAD 蛋白发现及 TGF-b 信号转导研究的最激动人心的一年,哈佛医学院的 Whitman 实验室在十月份的《自然》杂志上以 “Article” 的形式发表了一篇名为 “A transcriptional partner for MAD proteins in TGF-b signaling” 的文章。读完之后,正好遇到 TGF-b 领域的著名学者 Joan Massague, 我对 Joan 评论说:

I’m not so sure why this paper deserves a full article in Nature. They just identified another Smad-interacting protein, and the data quality is mediocre.

完全出乎我的意料,Joan 马上回应我:

I disagree! This paper links the cytoplasmic Smad protein into the nucleus and identifies a transcription factor as its interacting protein. Now the TGF-b signaling pathway is complete. It is a beautiful Nature article!

这件事对我触动极大:原来大师的视野和品位远远在我之上。从那以后,我也开始从整个领域的发展方面来权衡一篇文章的重要性,这件事对我今后为国际重要学术期刊审稿、自己实验室选择研究课题都起到了相当重要的作用。

如今,我阅读一篇本领域内的科研论文,非常顺利,而且常常可以看出一些作者没有想到或分析到的关键点。回想从前,感慨万千,感谢蒲慕明、郑昌学、虞一华、John Desjarlais、Jeremy Berg、Joan Massague 等一批老师和同事对我的帮助。我很留心,也很用心。

希望所有的学生也能通过努力和坚持对英文科研论文的阅读得心应手!

施一公都转发的 Email:你应该怎么做科研?

有封 email,施一公转给了所有学生。

著名的华人生物学家蒲慕明先生曾经有一封非常著名的邮件在网上广为流传,这封邮件是蒲先生写给自己实验室所有博士生和博士后的,其中的观点我完全赞同。

这封邮件写得语重心长,从中可以看出蒲先生的良苦用心。我把这封 email 转给了我实验室的所有学生。

其中的一段是这样说的:我认为最重要的事情就是在实验室里的工作时间,当今一个成功的年轻科学家平均每周要有 60 小时左右的时间投入到实验室的研究工作… 我建议每个人每天至少有 6 小时的紧张实验操作和 2 小时以上的与科研直接有关的阅读等。文献和书籍的阅读应该在这些工作时间之外进行。

—— 施一公

以下为蒲慕明教授写给他实验室博士 email 全文(英文原文 / 中文译文):

Lab members:

实验室的每一位成员:

Over the past several months, it has become clear to me that if there is no drastic change in the lab, Poo lab will soon cease to be a productive, first-rate lab that you chose to join in the first place. Lab progress reports over the past six months have clearly shown the lack of progress in most projects.

在过去的几个月中,我发现如果再不对实验室进行一次剧变,很快,Poo 实验室就不是那个你们最初选择加入的高产出,第一流的实验室了。从过去六个月的实验室进展报告中可以清楚地看出大多数目都没有什么进展。

one year ago, when we first moved to Berkeley, I expressed clearly to everyone my expectation from eachone in the lab. The most important thing is what I consider to be sufficient amount of time and effort in the lab work. I mentioned that about 60 hr working time per week is what I consider the minimal time an average successful young scientist in these days has to put into the lab work.

在我们一年前刚搬进伯克利时,我就清楚地表达了我对实验室中每一员的期望。我认为最重要的一点就是我希望大家保证在实验室中付出足够的时间和努力。我提到了每周 60 小时是我所认为的一个成功的年轻科学家每天呆在实验室的时间的最低限。

There may be a few rare lucky fellows like Florian, who had two Nature papers in his sleeve already, can enjoy life for a while and still get a job offer from Harvard. Nobody else in the lab has Florian’s luxury to play around. Thus I am imposing strict rules in the lab from now on:

当然,有极少数幸运的同仁如 Florian,他已经发表了两篇 Nature 并有了一份在哈佛的工作,是可以稍稍的享受下生活了。但是实验室的其他人都不能像 Florian 这样奢侈的享乐。从现在起,我在实验室里立下严规:

1.Everyone works at least 50 hr a week in the lab(e.g.8+ hr a day, six days a week).This is by far lower than what I am doing every day and throughout most of my career. You may be smarter or do not want to be successful, but I am not asking you to match my time in the lab.

每个人每星期必须在实验室 50 小时以上(比如说,每天八小时,每周六天。)这比我整个职业生涯每天所花的时间少得多。你们可能会比我聪明或者并不渴望成功,所以我并不以我的标准要求你们。

2.By working, I mean real bench work. This does not include surfing on the computer and sending and receiving e-mails for non-scientific matters unrelated to your work (you can do this after work in the lab or at home, and excessive chatting on nonscientific matters. No long lunch break except special occasions. I suggest that everyone puts in at least 6 hr concentrated bench work and 2+ hr reading and other research-related activity each day. Reading papers and books should be done mostly after work. More time can be spent on reading, literature search and writing during working hours when you are ready for writing a paper.

工作,是指真正的搞研究,不包括上网,接发与科研无关的邮件(你可以在工作完成后在实验室或家中做这些) 和过度的与科研无关的聊天。除了特殊情况,午餐后的休息时间不要太长。我建议大家每天花至少六小时在自己的科研工作上,2 个多小时做阅读或其他和研究相关的活动上。阅读文献和书籍应放在工作之后。当你打算着手写论文时,建议将更多的工作时间用来阅读,搜索和撰写论文。

3.I must be informed in person by e-mail (even in my absence from the lab)when you are absent from the lab for a whole day or more. Inform me early your vacation plan. Taking more than 20 working days out of one year is the maximum to me. In fact, none of you are reporting any vacation and sick leave on your time sheet (against the university rule, although I have been signing the sheets)), but you know roughly how many days you were not here. On the whole, I understand and accept the fact that you may not fulfill the above requirements all the time, due to health reasons, occasional personal business. But if you do not like to follow the rules because it is simply a matter of choice of life style, I respect your choice but suggest you start making plans immediately and leave the lab by the end of January 31. I will do my best to help you to locate a lab to transfer or to find a job. If you do accept the conditions I describe above, I am happy to continue to provide my best support to your work, hopefully more than I have done in the past. I will review the progress of everyone in the lab by the end of June of 2002. I expect everyone to have made sufficient progress in the research so that a good paper is in sight(at least to the level of J.Neuroscience. If you cannot meet this goal at that time, I will have to ask you to prepare to leave my lab by the end of August.

当你们超过一天不在实验室时,必须用 e-mail 告知我(即使我不在实验室)。提前告知我你们的假期计划。

对我来说,每年最多可以请 20 天的假。你们没有一个人在你们的时间表上汇报了你们的假期和病假 (尽管我给你们签字了,但这是违反校规的),你们自己知道你们每年大概有多少天是没有待在实验室里的。

总而言之,我知道出于一些个人的临时状况,健康因素等,让你们时刻遵守这些规矩是不现实的。但如果你们出于个人生活方式不同而不遵守这些规定,我尊重你的决定并建议你早作打算,在 1 月 31 日以前卷铺益走人,我会尽力帮你转去另一个实验室或找份工作。

如果你能接收我上面说的这些条件,我会非常开心地为你的工作提供支持,希望比以前做的更好。

我已经看过大家 2002 年六月末所做的工作进展,祝愿大家的研究都进展顺利,这样一篇好的论文就胜利在望了(至少达到《神经科学杂志》的水平),如果那时你们还不能达到这个目标,那我就不得不请你在 8 月底离开我们实验室。

作为一个科学家,你必须把一切都献身给科研事业。

As a scientist, you must dedicate everything to this business

—— 全身心投入

8-hour is unpractical. There is NO way for a scientist or a Ph.D student to work only 8 hours a day!

—— 一天 8 小时根本不够

Go to your mother’s house for afternoon naps and never come back!

—— 不准午休

5 weeks per year (Chinese New Year, the May Day and the National Day breaks are included)

Start your morning work not later than 8:30 am and afternoon work no later than 1 pm

—— 节假日,不晚于 8:30,下午不晚于 1 点

Surf over the Internet for non-scientific purposes should be less than 30 min a day

—— 上网做其他的事不超过 30min

Reading newspapers should be limited less than 30 min a day

—— 读报纸不超过 30min 每天

Novels or other non-scientific journals/magazines are not permitted in the lab and office

—— 小说或者其他非学术杂志期刊,不允许出现在实验室或者办公室

If you are absent from the lab more than one hour, get permission first.

—— 离开实验室超过 1h, 要请示

Everyone has personal business, but the lab business always has priority unless in emergency

—— 实验室的事永远优先,其他的事除非是紧急

In this business, an “average” student who works seven days a week is definitely more productive than a “genius” who works five days a week

—— 在这项事业上,一个普通的学生每周工作七天绝对比一个聪明的每周工作 5 天更有产出

If you are able to make any major progresses by working 8 hours a day and 5 days a week, every fortunate in this world must be on your side!

—— 如果你每天工作 8 小时,一周工作 5 天,还能做出重大进展,那一定是中大奖了。

博士生做好四点,可以确保毕业不延期

作者 喻海良,2020-8-29

作者简介:喻海良,中南大学国家重点实验室教授,博士生导师。国家引进海外高层次青年人才、青年千人。曾多次被《Nature》、《中国科学报》采访报道。

前几天,参与了《科学报》关于博士生年限的讨论:《读博 8 年超期被清退,博士生毕业到底难在哪_》。近年来,关于博士生学业延期的讨论很多。博士生延期的理由有很多种,比如导师放水,自己不努力,课题进展慢等。然而,目前科学网上关于博士生毕业不延期的方法论讨论似乎不多。这里,我想就这个话题发表一些观点,觉得如果博士生能够做好以下四个方面,都应该能够顺利毕业。

01 博士生四年时间应该有一个比较好的研究规划

博士大论文一般只需要 6-7 章节,基本上每一学期完成一章节就可以了。博士生第一年,学校安排大家上课。有很多学生在这一年时间里面延续本科生学习习惯,将考试成绩放在第一位上。对于取得好的学习成绩、打好扎实的学科基础,固然有必要,但博士生第一学年一定不能够只做 “小镇读书青年”,除了书本考试,一定要尽可能早点动手开展研究工作。

-

与此同时,我一直觉得博士生第一学年结束时,应该撰写完成博士论文第一章 “研究背景和国内外研究进展” 95% 以上的工作,同时,撰写完成博士论文第二章 “实验方法与基本理论” 的基本内容。

-

博士第二学年,努力完成第三、四章的研究内容,并根据研究内容撰写 1-2 篇中等水准的学术论文。

-

博士第三学年,完成博士论文第五章、第六章的研究内容,根据研究结果发表 2-3 篇较高水准的学术论文。

-

博士第四学年上半年,补充、完善博士论文第二章 - 第六章研究内容,撰写第七章结论部分。通过对博士研究内容进行系统性总结,发表一篇高水平的学术论文。与此同时,博士生在第四年上半年将自己的博士论文第一稿递交给导师,让其有充足的时间帮助你修改。如果导师发现有不适合的部分,可以抓紧时间进行补充和完善。

-

第四学年下半年,就是安排送审、准备答辩,还有足够的时间找工作。

如果博士生能够按照上面的这个计划去开展工作,博士期间可以发表 5 篇以上学术论文,应该都会超过学校的毕业要求,博士不正常毕业是没有理由的。

02 博士生应该将主要精力用在 “研究” 上

现在社会诱惑非常大,比如网络游戏、雅思考试、社交活动等,这些都会不知不觉占用博士生大量的学术研究时间。我个人是非常反对学生们玩网络游戏的,至于考雅思出国,我也觉得不应该占用太多科研时间。如果英语基础不好,非要考一个高分是非常难的,花费时间也是非常多的,很不值得。至于一般的人际交往应酬,我觉得礼拜六礼拜天偶尔和朋友聚聚、看一场电影还是可以的,但也要注意个人精力和时间安排,特别是不能喝酒,喝多了接下来一个礼拜都不能高效率学习。有人和我说,**博士生期间多认识一些朋友将来或许对自己有帮助。这样的认识还是比较肤浅的。如果自己科研实力不强,别人想帮你也帮不上忙。**如果自己科研实力足够强,可以不需要他人帮助,自然扶摇直上。我在读博士期间,每天基本上都是 8 点之前到办公室,晚上基本上都是 11 点左右才回宿舍休息。同时,当年我家庭条件比较差,没有钱请客。所以,当年把绝大部分精力都用在博士论文的研究上,加上研究氛围比较好,学术成果是很多的,我的导师从来没有担心过我博士延期毕业的问题。

03 博士生应该及时将研究进展向导师汇报

博士生做完每一个实验,都应该及时整理数据,并将整理的数据向导师进行汇报,以及时发现创新性结果或者发现错误少走弯路。 博士生做出一大堆数据是比较容易的,但是,这些数据是否有一些别人没有报道过的,或者,这些数据中是否存在一些错误,博士生本人并不一定都能想得到。相对而言,其导师安排学生做一个实验的时候,基本上对结果有一个初步的假设。当博士生向他们汇报结果的时候,就可以及时地告诉博士生哪一些特殊的现象是值得关注的,而哪一些的结果可能是错误的,需要重新进行研究。及时和导师进行沟通,可以让你少走很多弯路,也能够帮助你解决很多困惑,更能够帮助你把研究成果做的更有显示度。如果世界上对小孩最无私的一定是父母的话,对博士生而言最无私的一定是你的导师。只有你的导师会时时刻刻希望你做出好的成绩,期望你们能够顺利毕业并找到理想工作。

04 博士研究生应该及时地将研究结果进行 “文字” 整理

博士论文撰写是一件非常简单的事情,基本上就是将博士期间做的科研工作做一个相对系统的整理。 然而,有些人撰写博士论文需要花半年时间,有些人博士论文撰写却只需要花一个月时间。关于两者差别的原因就在于博士期间是否经常对研究结果进行 “文字” 整理。研究生做完一组实验室比较简单的,然而,如果不能够及时地将这一组实验结果进行整理,时间长了,这些结果可能就被遗忘了。更有甚者,如果记错当时实验研究的方法、方案,就会造成整个大论文研究结果不可信。因而,研究生们动手做研究是必须的,及时动手进行文字整理也是非常有必要的。

如果一个博士生,认真做好了上面四个方面,在不发生极端情况的背景下,不只是能够顺利毕业,而且,能够取得不错的成绩,成为优秀的博士毕业生,获得理想的工作。

高校教授:读博士,要主动摆脱学生心态,学会做自己的导师

作者:李连江

读博士是生命的转变,固然要做出具体的研究成果,更重要的是锻炼研究能力,培养研究眼光,实现从学生到学者的脱胎换骨,也就是学会做自己的导师。这是个不短的过程,需要虚心耐心,更需要转型意识,主动摆脱学生心态,自觉地积极培养学者心态。

—— 李连江

香港岭南大学教授

01 学生心态

读博是生命的转变,固然要做出具体的研究成果,更重要的是锻炼研究能力,培养研究眼光,实现从学生到学者的脱胎换骨,也就是学会做自己的导师。这是个不短的过程,需要虚心耐心,更需要转型意识,主动摆脱学生心态,自觉地积极培养学者心态。

学生心态有三个特点。

第一,把依赖老师视为常态,遇到难题,不是先竭尽全力自己解决,在尝试突破自己极限的过程中锻炼能力,而是希望老师尽快帮忙。学生心态首先是应试心态。写了论文,做了研究,希望老师打个分,这就是学生心态.

第二,不喜欢老师批评,不喜欢自我批评,也欠缺自我批评的能力。不喜欢批评,喜欢赞扬,是人的本性。“闻过则喜”,是违反人性的修养标准。如同其他高标准严要求,“闻过则喜”,纯属自欺欺人,能做到闻过不迁怒于批评者,就是圣贤。自我批评是最重要的生存能力,也是最重要的成就事业的能力。心理学研究发现,世人心目中的成功人士,过度自疑的概率较高。过度自疑,是自我批评过头,从健康的追求完美变成了病态的完美主义。盲目自信与过度自疑都是病态,但是,就个人与他人的利益而言,前者危害较大,后者危害较小。

第三,擅于批评他人,不善于批评自己。博士生,尤其是博士候选人,都具备导师的眼光。一旦变成批评者,分析能力和写作能力都能充分发挥,甚至超水平发挥。点评别人,特别高明,眼界也好,知识面也好,洞察力也好,分析能力也好,一下子就爆发出来。但是,一看自己的东西,神奇的本领就似乎忽然都消失了。善于疑人,不善于疑己。有当他人导师的能力,无做自己导师的心态。

摆脱学生心态,从入学第一天开始就写博士论文,至少从通过博士资格考试成为博士候选人的第一天开始。写不出来没关系,写不出来才需要写。博士论文是创作出来的。博士生常有的心态是,我先把问题想清楚,文献看完,方法都学会,数据都搞明白,再开始写。天才或许能这样做。中人之材若这样想,可能永远写不出论文。对非天才而言,这样想有自我迷信之嫌。

02 学会创新

做博士论文研究,目标是学会怎样填补空白,纠正错误,开拓新课题。博士论文总得有点新东西,这个新,并不是你觉得新就新,要整个学界都承认新才算数。创新不可教,但可以在研究实践中自己醒悟。有志于创新,就是有志于超越导师,有志于在自觉的实践中摸索领悟创新之路。

新就是品牌。攻读博士学位是脱胎换骨的挑战,是从学生变为学者,不仅要树立创新意识,还要树立品牌意识,自觉地把自己打造成学术界的品牌,为将来变成名牌奠定基础。

03 学会疑己

博士生从学生变成学者,需要从疑人转变为疑己。学会用怀疑别人的眼光怀疑自己,学会把批评他人的能力百分之百地用在自己身上,也就是变成自己的导师。鲁迅先生伟大,在于他有勇气也有能力怀疑自己:“我的确时时解剖别人,然而更多的是更无情面地解剖我自己。”

培养怀疑、批判的眼光和能力,有一定的难度。李零先生说:“治学之难在于,我们常常分不清我们知道什么和不知道什么,特别是不知道我们不知道什么。孔子也喜欢说‘不知’,但并非真的不知道,而是知道也不告诉你,借以表示不满。”(《丧家狗》)答这三问,靠经验,也靠直觉。这直觉类似猎手对猎物的直觉。猎手的视觉不如鹰,嗅觉不如狗,但清晰知道想找什么,隐约知道到哪里找,大概知道怎样找。导师之为导师,是不仅能回答三问,还能大概判断如何找到答案。

最难的是把怀疑的眼光和能力用在自己身上。怀疑别人不如怀疑自己。怀疑别人、批评别人只能增加点虚荣,怀疑自己才能提高自己。元朝高峰和尚 “尝语学者曰:‘今人负一知半解,所以不能了彻此事者,病在甚处?只为坐在不疑之地’”(洪乔祖《高峰原妙禅师语录》卷下)。学法修道如此,做研究也如此,学人必须常处疑地。常处疑地,既疑人,也疑己。疑人,不用学,自家会。疑己才是真功夫。疑己就是高度警觉自己可能犯错。学者最重要的素质不是 “自信”,而是 “自疑”。稍觉不妥,就起疑;小有疑问,就起大疑。没有自疑,或疑而不问,必犯大错,出硬伤。方法和技术错误,都铁板钉钉,无争辩余地。怀疑自己才对自己有用。

04 敢于学习

修水库,往往导致逆水到上游繁殖的鱼类灭绝。我猜测,逆水而上,不到出生地不繁殖,是自然选择的结果,也是自然选择的机制。 以西伯利亚三文鱼为例,在淡水河上游孵化,顺流而下,在海洋生活。成年后逆水而上,挣扎到上游出生地繁殖,一路惊险万状,每一道坎都可能跳不过去,还可能正好跳进踞守等候的饿熊之口。侥幸到达目的地的,自然是强者,完成传种接代的使命,个体生命即告结束。一道道艰难险阻,就是进化机制,个体优胜劣汰,保全物种生生不息。

人类也有知难而进的特点。攻读博士学位,就是知难而上,有几分像 20 世纪 60 年代的登月计划 —— 登月,不是因为月球有宝藏。美国前总统肯尼迪说:“这个目标能让我们组织并测量我们的最佳能量和技巧。” 读博,能让学生组织并测量自己的最佳能力与技巧。

从教师角度看,指导博士生,目的是帮学生突破一道道关卡,达到目标,然而手段是制造一道道关卡。在这个意义上,指导博士生是项自相矛盾的任务。我在系里开设的研究设计课,就是这样一门自相矛盾的课。这门课的特点是:我尽最大努力想出针对每个学生的真话,也尽最大努力以每个学生能接受的方式说出真话。

在这样的课堂上,学生说真话很难,老师说真话更难。老师说真话,首先得有真话可说。真话是真言,老师的真话,就是唐僧的紧箍咒。唐三藏念动真言,孙行者就头疼难忍。话说回来,孙悟空虽然跟菩提祖师学了一身战斗本领,但要成为斗战胜佛,还必须约束滥杀无辜的作恶之心。约束住了,金箍就被观音菩萨收回了,不待苦主 “打得粉碎”。

这门课,很难教好,因为效果取决于师生双方能否开展有建设意义的对话。学生是潜力股,精力旺盛,好奇心强,但缺乏自知,也缺乏自我批评精神。解剖刀锋利,然而刀口一贯向外,针对同学,针对老师,唯独不针对自己。勉强对自己下刀,也是避重就轻,意思意思而已。批判眼光对人不对己,疑人不疑己,是横亘在学生与学者之间的巨大山脉。越是优秀的学生,往往越难打破学生角色的桎梏,越难自己跨越这道险关,因而也就越需要逆耳忠言的外力刺激,甚至需要道破英雄短处的临济断喝。

老师的难处首先是决定是否值得对某个学生说真话,其次是说真话时拿捏轻重。说得轻,无用;说得重,不仅无用,还伤感情。言者觉得是和风细雨,听者可能觉得是暴风骤雨。说真话有多难?恰当说真话有多难?空口说不明白,举例为证。有句真话,两个版本。一个版本是:从学生到学者的惊险一跳。另一个版本是:从优秀学生到平庸学者的惊险一跳。都是真话,意思相同,说哪一个,怎样说,是教学艺术。

师生很难对话,因为有代沟。年轻的本质就是过度自信,没有过度自信,就不可能成就伟业。年轻是莫大的优势,但是,有优势就有劣势,有长处必有短处。年轻的劣势莫过于不自知。从不自知到自知,从只知道自己的长项优点到也知道自己的短板缺点,从知道自己的长项优点到把它最优化,从知道自己的短板缺点到把它补到不至于拖后腿的程度,是一道道逆势而上的险关。

老师是过来人,有经验,也就有许多条条框框。在这门课上,时刻遇到教育的悖论。一方面,老师要引导鼓励学生把诸多潜力中的最优潜力和最优潜力组合最优化。另一方面,人非神,没有几个老师敢说自己有识破少年英雄短处的巨眼,更没有几个老师敢直言不讳地道破少年英雄的短处。这是师道的真相,也是师道的风险。“从学生到学者的惊险一跳”,有点刺激,基本四平八稳。“从优秀学生到平庸学者的惊险一跳”,很容易引起误会,需要做点说明。新科博士的综合实力是平庸的。平庸是因为经验不足,创新精神和充沛精力的优势被拉平了。

从平庸学者到优秀学者,不是惊险的一跳,是漫长的修炼。经验的积累就是消化各种挫折,精力要尽量保持保护,不惜留下点吝惜时间的名声,创新精神和学习兴趣保持终生。研究运气好,得贵人相助,才能从综合实力平庸的新锐学者逐步成长为优秀学者。

优秀学者,综合实力上乘,在学术圈稳居前 10%;研究直觉上乘,稳居前 5%。天资中上,就可以成为优秀学者。从优秀到杰出,天分占七成,运气占三成。从杰出到伟大,天分占九成,运气占一成。

惊险,有惊,有险。有险,就不可避免有人遇险;遇险,就有无法脱险的可能。学术的路走不通,早日遇险,另选他途,是莫大的幸运。所以说,博士生要敢于学习。

05 跃龙门靠自己发力

竞争力是锻炼出来的。衡量教育制度的优劣,标准就是看它是否有利于培养锻炼学生的竞争力。保送上大学不是好制度,因为学生少经受一道锻炼。保研更不是好制度,它可能成为弱校截留学生资源的工具。学术竞争力弱的学校或院系,通过保研截留优秀学生,可能误人子弟。被保研的学生,往往在被保后放弃努力,特别是放弃在最需要下真功夫的科目(例如英语)上下功夫,结果耽误自己。

导师有义务帮助学生变成他们自己的导师,博士生有责任努力把自己变成自己的导师。从学生到学者,正如鲤鱼跃龙门,归根结底靠自己发力。

来源:摘编自李连江教授《学者的术与道》

博士生延期毕业的几种形式

作者 迟菲

虽然国家规定博士生 3 年毕业,硕博连读 5 年毕业,但由于博士生一般没有严格学制的要求,这就给博士生延期毕业现象的出现创造了条件。博士生延期毕业在中国高校和科研机构中是一种常见的现象,尤其是在清华、北大和中科院,更是普遍存在的。我以前一直以为这是中国特有的现象,后来才发现自己孤陋寡闻了,在国外也是存在的,并且,越是好的大学,越是实力强的课题组,这种现象越多。

首先,总结一下博士生延期毕业最常见的几种形式:

1、学校规定的毕业要发表的论文要求比较高,不容易达到毕业的论文要求。

我觉得这种情况可以解释为什么好一些的科研院所的博士生更容易延期毕业。因为好一些的科研院所对培养质量要求比较高,因此对博士生毕业的要求比较高。我觉得,要求严格是一种好的现象。现在,由于研究生大量扩招,中国科研界普遍存在的现象是:硕士生当本科生培养,博士生当硕士生培养。如果不在博士这个最高学位的取得方面严格把关的话,那么整个学术圈的科研能力可能就要大大下降。很多高校的理工科博士生毕业只要求随便发表篇国内核心期刊就行,没有 SCI、EI 等的要求,这就跟好一些的学校硕士毕业要求差不多。

但以论文作为硬性指标不是一个很好的策略,有很多不合理之处,以至于很多学校都纷纷取消毕业对论文的限制。我觉得如果课题做得真的很好,例如申请到了多少专利,自己课题做的东西真的带来很大的经济价值和社会价值的话,只是论文方面没有贡献,那也是达到了一个博士具备的能力。而现在的情况是,放松了对论文的要求,很多博士生在其他方面也没啥科研贡献,整个博士论文做的东西是一些低级的重复性工作,创新性不大,也没用多少社会价值和经济价值,也就是培养质量下降了。总之,这是个矛盾,有论文的硬性指标要求不好,没有要求也不好。要解决这个问题,我觉得应该采用多指标的考核方式,而不是仅仅取消论文要求。例如,你要么有 SCI 论文,要么有多少专利,要么获得什么科研奖励,要么拿出其他证明你的课题做得好的证据(例如博士论文水平如何)。指标太多不好量化怎么办?我们不是有学位委员会吗?学位委员会评定的存在刚好可以拟补多指标难量化的不足之处。

2、导师对学生毕业要发表的论文或者毕业论文的要求比较高,可以达到学校的发表文章规定但是达不到导师的规定。

有的导师是要求发表的 SCI 论文的篇数多,有的是希望论文的影响因子高,有的是要求毕业论文要做得很出色。作为这样要求的导师的学生,有一些学生是对这样的要求没什么意见的,有一些则觉得非常不爽。

我一个本科舍友,本科毕业后到美国读研,她也延期很长时间毕业,她导师是在自己领域中很牛的人,因此导师对学生要求也很高。上次见面的时候,我舍友说她发表过一篇影响因子超过 10 的文章,还要再发表,才能毕业。但她似乎没什么抱怨的。我想,可能一方面是她自己本人也希望能够再发表高水平的文章,另一方面,在那边读博士,每个月的薪水也比较高,不会因为延期毕业而感受到生活的压力。

然而这种情况更常见:学生自己不愿意延期毕业,并且对自己学术方面要求不高,很多人毕业之后不再从事科研工作了,因此想能够达到学校毕业要求之后就走人,但是因为导师的高要求和自己本人的意愿不符,自己在读博士期间特别痛苦,尤其是在延期毕业的日子里备受煎熬。

3、导师为了让学生多干活或者为了出好成果,压着学生的论文不让发表。

导师为了让学生多干活而压着学生的论文不让发表的现象也是比较常见的,学生们的论文一般都是要经过导师的同意才能发表,导师为了让学生多干活而不同意发,学生又不能因此和导师闹矛盾,只好默默忍受着。还有一种情况是学生们的论文要经过导师修改,导师为了让学生能够多些时间干活迟迟不给修改。

还有一种情况是导师压学生的文章不是上述原因,而是为了多积累原始数据,发一篇好的文章。但由于做这个课题的学生可能只想早些毕业走人,不想发什么好文章,这就造成了矛盾,学生心里会比较痛苦。

4、导师平时给学生布置很多其他的与课题无关的活儿,学生干这些活儿耽误自己做实验发论文。

这种现象也很常见,就是导师有一些合作项目以及其他一些杂事等需要有人去做,而这些项目等事情又与学生本人的毕业论文要做的东西无关,导师让学生去做,学生做这些项目会耽误自己做论文相关课题的时间,因此,做课题的时间就长了。我觉得这种情况下虽然学生一般不愿意做,但是其实导师也挺为难的,因为经常是这样的一些项目支持了课题组的经费,可以让学生们做科研。我觉得,这种情况下,如果导师能够给做项目的学生一些额外的经济性的补偿的话,学生们心理会舒服一些。

5、某些领域的课题不好做。这包括两个方面:课题时间长或者课题比较难。有些领域的科研周期比较长,要达到毕业的要求只能这么长时间。例如做需要实地考察的生态学研究的一些领域,由于动植物生长繁殖总要有周期的,实验要跟着这周期进行,想快也快不了。我觉得做这种课题的人特别辛苦,往往比其他学科的研究要辛苦,可能需要风餐露宿的。有的虽然不是科研周期长,但是某些领域科研真的很难做,要做出一点东西相当不容易。

6、中途换过课题。中途换课题的情况也很常见,使得做后来课题的时间比较少,因此就很可能延期。中途换课题有多方面的原因,可能是学生自己不努力的原因,也可能是导师在给学生选题方面存在一定偏差的原因,也可能是导师没有指导好的原因,还可能是课题自身的原因,即有些探索性的课题是谁也不知道会有什么样的结果的,只能一点点去探索和尝试。

7、导师没有给学生相应的指导或做课题的条件。现在有很多老板式的导师,因为整天忙于申请项目,只责给学生提供好的科研条件和资助,却没有给学生思路上的指导,以至于使学生做课题的思路很困难,很可能就延期毕业了。另外,有些课题组的科研条件不好,学生做实验所需要的仪器等都满足不了,使做课题困难性增加,可能就延期毕业了。

8、学生自身的原因。这个也是非常常见的。学生总有聪明的和不聪明的,勤奋的和不勤奋的之分。科研是需要灵性的,有些人就是思维活跃,做科研很顺手,有些人则不是这样。有些人愿意为了科研周末和晚上都加班,把全部精力奉献给科研,但有些人只把科研当成职业,只希望一天工作 8 小时,甚至有的人每天实际工作还不到 8 小时。因此,不同的学生做科研的能力也就不同,出成果也就不同,毕业时间就不同。

其实很多时候学生延期毕业都是第 8 种情况跟其他情况耦合的结果,就是二者共同作用导致延期毕业。例如有的学生只愿意一天在科研上投入 8 个小时,而导师的要求又比较高,结果要达到导师要求所需要的时间就长,因此延期毕业。倘若自己能够一天工作 12 个小时,那么可能也就按时毕业了;而倘若自己的导师不那么要求严格,也可能按时毕业了。

究竟博士生应该每天在科研方面投入多少时间,晚上和周末也投入科研是否理所当然,每个导师对此定义不同。但是一般导师都希望学生能够投入的时间越多越好。这也是很合常理的事情,倘若我是导师,我也希望如此,人们都喜欢勤奋的人。但是,学生会有自己的想法,学生可能会想:我也希望在读书期间能够生活更丰富多彩一些,能够有业余时间去健身、娱乐、交友等等,为什么我一定要除了吃饭睡觉之外的时间都做科研?我觉得无论对于导师还是学生,自身的想法都是对的,只是立场不同。所以,导师和学生的这种矛盾是永远也解不开的。

9、博士生自己主动延期毕业。

这还可以细分为几种情况:为了取得高标准的成果、没有找到合适的工作、为了满足找工作的要求。

为了取得高标准的成果方面而主动延期毕业,例如有的博士生想评选全国百篇博士毕业论文等等。这种现象存在,但是却非常非常罕见。如果哪个导师有这样的学生,那导师要乐死了。

没有找到合适的工作而主动延期毕业,这个也算常见的一种形式。现在的工作越来越难找了,找不到工作的情况下,在课题组呆着起码还能有个基本收入。

为了满足找工作要求而主动延期毕业,这个不算常见。有些科研院所留下来工作需要一定的条件,有些没有达到这个要求博士生为了争取这个条件,而想延期毕业多做出点东西来满足这个条件。

10、由于学校政策突变引起的。这种现象不是常见的,但是也是存在的,一旦在某个学校存在,可能就对某一批学生造成严重的打击。我听说过有的学校以前只要求 EI 后来改为要求 SCI 的例子。可能有的学生都发表了 EI 快毕业了又这样更改让人家发表 SCI,那不是让学生为难吗?这种情况最有效的解决方式是:老人老办法,新人新办法。但有的学校做决策可能根本没为学生考虑,就害苦了高年级的学生。

11、由于生病、生育、出国等中途有事情而造成的延期。有些学生因为身体不合适繁重的科研,而休养、治疗,耽误一些科研时间,从而延期。还有的女学生是因为在读博期间生育的原因,导致延期。此外,还有因为中途出国造成延期的现象。

以上总结了博士生延期毕业常见的几种形式。如果还有其他常见的形式,欢迎大家补充。

如何避免不合理情况下的延期毕业?

作者 迟菲

上一篇博文中谈到了博士生延期毕业的几种形式,可谓五花八门。博士生没有学制的限制是合理的,因为科研经常存在一些不确定性,任何人都不能保证自己一定会在多长时间内出多少成果,往往能够预期的科研都不是什么大的创新的科研。因此,我觉得给博士生学制上的宽限是科研合理性的表现。然而这么多的延期毕业现象合理吗?

我觉得这要分情况看来,不能一概而论。可以分为以下几种情况:

1、学科需要、学校要求严格或者学生自愿延期的情况,延期是合理的。

如果是学科需要或者学校要求严格的原因,就需要多于 3 年学制的时间才能毕业,那没有办法,只能如此,低于这个时间就出不了好的成果,达不到毕业的要求。这种情况下延期毕业是合理的。作为学生而言,只要你选择了这样的学科或者这个学校,无论是你是否愿意延期毕业,那都没有办法,除非你别选择这个学科或者这个学校。科研路,本来就是不平坦了,如果选择了一条更加不平坦的路,那就意味着你一定要经历更多的艰难险阻。因此,既然选择了那就没什么可抱怨的,当初考研的时候也没人逼着你选这样的学科或者学校,完全是自愿的行为,那就要对自己的选择负责。

有些学生特别喜欢搞科研,这样的学生真不多,我的感觉是只能占所有读研人数的不到 5%,这样的人往往愿意在读书期间多做出点成果,如果他遇到一个要求严格又很有思想的导师,他可能也愿意延期毕业,在这个导师的指导下多做出点东西来。这种情况下,延期毕业一个愿打一个愿挨,显然也是合理的。

2、完全因为学生自己不努力的原因而达不到毕业要求而延期的情况,延期是合理的。

如果学校的毕业要求不那么苛刻,课题也不是很难,导师也没有额外的其他要求,也提供了相应的思路指导和良好的科研条件,在这种情况下延期毕业的话,那很可能是学生自己的问题了,延期毕业显然是合理的,不延期的话可能就拿不到学位证了。但这种情况下无限期延期也是不合理的,因此,我觉得可以给个最长期限,就是读了多少年还没有毕业的自动退学。

3、学生本能够按时毕业,由于导师或者学校的种种原因不能按时毕业,并且学生不愿意的情况,延期毕业不合理。

导师一般都是喜欢学生延期毕业的,往往是学生们不同意。反过来的情况似乎很少出现,至少我没听说过学生想延期毕业导师不同意的。导师希望学生延期毕业和是因为一个学生培养了这么多年,干什么事情已经成为熟练工了,干活会比新进来的学生利索多,所以就希望让熟练工的学生们多呆一段时间多干点活儿。如果换了我是导师,我也会有这样的想法。所以,从导师的角度考虑,这想法是没有问题的。然而导师的这种想法可能让学生们很不爽。

学生们可能会这样想:我按时就能达到学校毕业的要求为什么还要让我多干活?虽然多干的活儿或者多发表的文章对自己自身发展也会有一定的帮助的,但是如果我能够正常毕业去外面工作,做同样的事情我获得的报酬更多。并且,工作往往是一年不如一年好找,毕业总比晚毕业要好。何况,我以后毕业还不一定就做科研呢!多发表的文章或者多做的事情对我以后发展可能没什么帮助。

由于导师和学生的这两种截然不同的观点,导致有些导师千方百计让学生延期毕业,而学生们很不情愿延期毕业。我个人认为,在这种情况下,如果学生本人就没打算日后从事科研工作或者就不想做得如何完美,人家已经达到了学校规定的毕业要求,导师又何必苦苦相逼呢?结果这样的学生毕业之后,可能也不会对这个导师有什么感激之情。

此外,如果因为导师没有给学生很好的指导和提供基本的科研条件而不能毕业的话,那也是不合理的。我有一个大学同学,大学毕业后去了国内一家知名大学读研,结果她的导师从来也不给她任何指点和帮助,她的课题没办法顺利开展,结果她在那里读了 7 年才按照硕士毕业。

下面想说的是,如何避免不合理的延期毕业?分别从学校层面上和学生个人层面上谈。

如果一个科研院所的不合理的延期毕业现象比较严重,那么从长期来看对这个科研院所的发展是不利的。所以,需要从学校层面上加强管理,减少不合理的延期现象。我总结了一下自己想到的和别人向我提到的一些学校层面管理的方法:

1、在招生介绍导师的时候,可以写一些这样的情况,供学生们参考:各位导师的博士生们是几年毕业的,在读期间发表几篇什么级别的论文、经费和项目情况、给学生的待遇多少。学生们在报考之前看了这些信息,就可以知道这位导师是否适合自己了。如果是愿意多发表论文延期毕业的学生,就可以选择那样的严格要求的导师,如果是只想顺利毕业,要求不高的,就可以选择很少有博士生延期毕业情况出现的导师。

这个方法看似是对导师不利,其实不然,如果某位学生不想发表高水平的论文,而非要强求的话,对导师也不是一件好事。这样的话,会有更多的上进的学生愿意报考这样要求严格的导师。而对于学生延期毕业比较严重并且学生又没有很好的成果的导师,这种方法可能也是一种激励作用,因为这样的导师可能不容易招到学生,因此,就可能会改进自己的培养方式。

其实我觉得这个办法不一定就非要官方来做,学生考研的一些网络论坛等就可以来做这样的工作。现在网络上有很多这样的网站,大家在一起交流考研信息,大家可以多打听一下这些信息,资源共享。我读研期间,经常会有一些考研者通过各种途径找到我,向我打听我们所的各位老师的情况,这些考研者希望打听的是哪个导师对学生怎么样,待遇多少等等招生网站上没有的信息。这些信息考研者们还是很关注的。

2、在导师的绩效考核增加这方面的考核内容。例如可以定义一个类似这样的模型:延期考核指标 = 现有学生延期毕业的总年数 /(学生发表论文数 * 影响因子),这个指标的数值超过多少说明导师培养方式有问题。不过这个不是很简单的事情,很难一刀切。上述给出的模型太粗放,实际运用的时候还需要根据实际情况加上修正系数以及加上其他一些影响因子。如果这种量化的考核指标很难实现的话,还可以采取学生给导师打分这样的考核方式,当然打分表的各个指标和权重要尽量细化,从而尽量减少学生主观情绪对打分的影响,使打分更加客观化。

3、为学生制定合理的助学金和奖学金方式。学校方可以制定一个学生奖学金和助学金的发放规则。规则中将给学生的补助条例细化,例如规定做横向课题要给多少津贴,发表一篇什么级别的论文给多少奖励(这个在很多高校中都已经实行),申请一项专利给多少奖励。这样,就可以给一些因为做横向项目等耽误自己毕业的学生一些经济上的补偿,还可以使学生更愿意为了多获得奖励而多发文章。对于已经达到毕业要求的学生,但导师却希望能够延期毕业,如果学生不同意,学生有权向学校提出申诉,要求按时毕业;并且如果导师希望延期,则需要给这样延期的学生更高的奖学金作为补偿,例如可以按照工作人员的待遇发薪水。

这个想法是作为学生层面的人最容易想到的方法,可是再深入思考一下实际操作中可能出现的问题就会发现,操作性不强。经常是上有政策下有对策,如果真的实行了上述规定,那导师更可能的做法是压着文章不让很快发表,这样表面上看起来是因为你文章不够所以没有按时毕业。

4、整体提高博士生待遇。以上 3 种措施在实施的时候都会存在着很多细节的问题,无论是制定措施还是实际实施,都可能存在一定的难度。而我觉得整体提高博士生待遇的方式虽然导师们会极为不情愿,但可能却是最有效的。正因为目前博士生待遇比较低,属于廉价劳动力,因此导师才希望学生能够多留下一段时间干活。而如果博士生的待遇提高到比工作人员差不了太多的话,导师就会想到让博士生干活的成本问题,可能就不会为了让博士生多干活而千方百计让博士生延期,并且博士生待遇提高了的话,学生也会更乐意在课题组干活,而不是像现在一样极为不情愿延期。我觉得这可以解释为什么国外学生对延期的抵触心理没有国内学生大。

以上是我思考的从学校层面上解决这个问题的一些措施。不过学生们要指望着学校真能够制定这类似的措施的话很困难,估计是等到自己毕业也实现不了。因为一项新的政策要在学校里实施不是短期就能实现的,这次全国博士生大范围提高待遇不是一年两年吆喝成的事情,而是经过很多人很多年不懈的努力才为博士生争取到的利益。

因此,还是从自己可以努力的方面多做些事情。从学生层面上又该如何避免延期毕业?由于每个学生和每个导师的情况都是不同的,所以,每个人的做法都是不一样的,适用于这个人的做法未必适用于其他人。但我觉得有几点是对于所有人都适用的:

1、学生自己再多勤奋一些。如果一个学生真的不想延期毕业的话,我觉得首先应该问问自己:自己真的尽力去做科研吗?是否还可以再勤奋一些?读博士本来就是一件很苦的事情,可能需要比做其他事情更付出更多的努力。在很多要求严格的学校里,要想日子很滋润舒坦地读博还能够按时毕业,是一件比较困难的事情,所以,读博需要抱着能够吃苦的态度,要有经常晚上和周末加班的心理准备。

很多时候,我们改变不了别人,改变不了世界,但是我们可以改变自己。

2、考博的时候多打听一些内部信息。在考博之前,多向内部人士打听一下关于延期毕业方面的信息,这样就可以为自己选择一个更适合自己志向的导师。如果觉得自己不能够忍受严格要求的导师,那么报考的时候就别选这样的导师,否则你会很痛苦,导师也会很痛苦。

3、经常向导师表达自己不想延期毕业的意愿。如果已经读了博,导师总希望你延期毕业。那么你从一进课题组开始就应该经常找导师谈心,告诉他你个人的志向和他的期待不同,导师那样要求会让自己很痛苦,并且可能最后结果对导师也不好。至于怎么沟通,这个要讲究技巧,总之要尽量诚恳,多从导师的立场上考虑一下问题,并向导师保证自己会努力把自己的科研工作做好。慢慢地,导师可能就会理解你了。

为何国内博士生对延期毕业如此关注?

作者 迟菲

我的关于延期毕业主题的博文引起大家的广泛讨论。在国外的很多老师不理解何谓延期,更不理解为何国内博士生会对延期现象如此关注,尤其是经历过或者正在经历延期毕业的博士生们。我觉得这是中国的研究生培养的一些特殊现象造成的。

首先需要说明的是,国内的博士培养确实有学制的,国家规定的是 3 年,硕博连读是 5 年(我的毕业证和学位证上第一句话就写了学制 5 年),超过了就属于延期毕业,但是博士毕业的学制没有硕士学制要求那么严格,可以延期,因此,也可以说没有学制的严格要求。硕士的学制一般比较严格要求三年,只有极个别的延期现象。因此,这是国内和国外情况的第一个不同之处。

虽然说这看起来没啥差别,反正博士也可以超过 3 年毕业,但就因为国家有这个规定,给人的心理造成的差别太大了。在中国,普通人都会认定博士应该 3 年毕业,如果读博超过了 3 年,很多人会认为你是个很差劲的人,因此三年毕不了业。只有圈内的人士才会稍微理解一些。其实对于延期的博士生来说,有一个很大的压力是来自于亲朋好友,尤其是父母,父母可能会认为你没有按时毕业就是没有出息。并且,在中国,读了博士的人往往都包含着太多的父母对自己的期待,很多父母就认为自己的孩子读了博士之后就变成龙或者凤凰了,读完博士之后就能赚很多很多钱。即使父母不这么认为,周围的亲戚也会这么认为,他们认为学历越高赚钱越多,如果赚钱不多,还读博士干什么。这种世俗的观点显然是错误的,是因为他们对科研界还不了解,还被以前的 “书中自有黄金屋” 的观念误导着。虽然他们的观念是错的,但是,作为一个孝敬的子女来说,面对这样的父母和亲朋好友,怎么样心里也会有压力。因此,“延期毕业” 这个头衔对博士生的心理创伤可能就跟 “犯过罪” 一样,是一种很严重的问题。可能有的人觉得这种情况没啥,自己看淡一些就行,可是,不是你自己亲身经历的事情,你是不会体会到那种痛楚的。并且,即使是学术圈的圈内人士,由于学科的不同,有些学科就几乎不会有延期现象,那样一些学科的学生可能会讽刺你:你怎么还没毕业啊?这种情况,又是另外一种心灵创伤。

国内博士生的待遇差。在国外读博士,不仅可以衣食无忧,一般人只要不胡乱花钱,或者不是奖学金太低,每年还可以攒下 1 万美金或欧元左右,读几年博士回到国内,手头上也有几十万的积蓄,买房子首付或者做生意都没有问题。而在国内呢?在这次博士生没有大范围提高待遇之前,很多学校的博士生一个月几百元的补助,根本不够自己的生活费,有时候还需要向家里要钱。博士生一般都快 30 岁的人了?哪好意思再向家里要钱?并且很多博士生是结了婚的,经济负担就更重,心理负担也重,尤其是男士,结婚之后自己还养活不了自己,还需要指望着妻子赚钱养活,那种痛楚只有自己默默承受。在这种情况下,每延期一年,就意味着自己要少赚钱一年,就意味着要让家里为自己多负担一年。现在虽然博士生待遇提高了,但是对于大多数高校来说,也只是能够解决温饱的水平,也就是不用向家里要钱了,但是也几乎攒不下钱来,还是要过着穷困的生活。如果国内的博士生的待遇能够像国外一样,我相信,大家对延期毕业的抵触心理会大大降低。

国内的很多延期现象是不合理的。正由于国内的博士生比较 “廉价”,因此有些导师千方百计想办法让这 “廉价劳动力” 为课题组多干点活,并且这廉价劳动力还比较听话,很少出现因为待遇差就不读了的情况(而如果是工作人员,待遇差可能会跳槽),就千方百计想办法让学生能够延期毕业。这种现象越来越严重。严重到什么程度?如果一个延期毕业类型投票的话,估计投票选这种情况的比例会很大。当然,可能选择这种情况的很多学生也是包含了对导师的偏见,但不管是 “正见” 也好 “偏见” 也好,可以说明的是学生是有这样的想法的,只要存在着这样的想法,学生们就会很厌恶延期毕业。

所以,延期毕业这个话题在十年前可能根本不能成为话题,在国外也不会成为一个话题。但是在中国现在的情况下,的确是一个问题。这不仅涉及到博士生培养体制和方式的问题,还涉及到世俗观念的问题。所以,很多问题都是中国特色的,不能用国外的情况跟国内的情况相比。如果国内博士生的政策、待遇和世俗眼光能够和国外一样,那延期毕业也根本不是什么问题。

我的上面博文 “如何避免不合理情况下的延期” 中提到,如果是因为学科要求或者培养质量的高要求而延长学制,是合理的。并且,我相信对于绝大多数的博士生来说,如果是因为对博士培养质量要求严格而超过 3 年毕业是不会反感的,或者绝大多数人是抱着赞同的观点。因为,作为博士生来说,也希望自己是 “货真价实” 的,而不是 “掺假” 的。

要解决这个问题,我觉得一方面,国家要完全取消学制的限制,按照严格的质量要求培养博士生,博士生什么时候达到这个标准才能够毕业,但可以规定个最多上限。但如果真的完全取消这种学制的限制,恐怕会产生更多的副作用:不合理的延期毕业现象会更加严重。所以在取消学制的同时,避免不合理延期毕业的相应措施也要出台,这样才能够真正解决这个问题。

读博 8 年超期被清退,博士生毕业到底难在哪?

作者:计红梅 陈彬 温才妃 来源:中国科学报 发布时间:2020/8/24 20:26:51

近日,《中国科学报》大学周刊编辑部接到一个电话:电话那头一位操着一口陕西话的老父亲说,他的儿子在读了八年博士、完成了所有应完成的学术成果之后,因为所安排的毕业答辩时间超过了期限,在 “临门一脚” 的时刻被所在高校清退。这并非个例。从去年到今年,包括清华大学、南方医科大学等在内的多所高校都曾清退博士生,原因多为其未在学校规定的最长学习年限内完成学业。与此同时,中国传媒大学近日召开研究生教育会议,推出研究生教育重大改革举措。其中,自 2021 级起,将博士生基本学制由 3 年改为 4 年,最长有效修业年限由 8 年改为 6 年。这促使我们思考并提出一个问题:该不该给博士生设置毕业年限?如果该设,那又应当以几年为宜?为此,我们邀请相关专家、管理者共同探讨这一话题。

周 倩 郑州大学社会科学处处长

闫月勤 西南交通大学高等教育研究所所长

孙新波 东北大学工商管理学院副院长

喻海良 中南大学机电工程学院教授

沈文钦 北京大学教育学院副教授

《中国科学报》:目前,各高校一般将博士生就读年限设定在 3~4 年,最长约 6~8 年。而与此同时,博士生无法在基本学习年限内毕业已成为一种普遍现象。您认为,博士生就读年限应该设定为几年?为了保证博士生培养质量,该不该对其就读年限加以设定?

周倩:对博士生的学习年限进行规定,我是赞同的,但要有差异化,根据学科不同有所区别。有研究表明,在法国,取得博士文凭平均年限为 3 年,人文社科类平均为 3.4 年,理科类平均为 2.7 年;在英国,一般高校规定哲学博士修业时间为 3 年,但大多数为 3.5~4 年,个别学生长达 8 年;在德国,博士生毕业平均需要 4.3 年,工科为 5.3 年,人文社科为 4.75 年,生物科学为 4.2 年,数学及其他自然科学为 4 年;在美国,哈佛大学文理学院哲学博士建议博士候选人最好能在 6 年内完成学业,教育学院常规博士要求最长 7 年毕业;在加拿大,博士生修业年限一般最长为 8 年。

根据国际上的通行做法,博士生在校学习基本年限设置一般 3 年为宜,最长学习年限可以定为 8 年。除了特殊情况,如创业,可以向学校申请延期,但不能滥用。另外,博士生的培养资源是稀缺的,如果长期不毕业,会占用宿舍、实验室等,影响其他学生的培养。

闫月勤:关于博士修业年限,以美国为例,其规定也是 3~4 年居多。其实,博士生需要更多的时间来完成学业,延期毕业是非常普遍的现象,而且延期时间越来越长。

据美国国家科学基金会(NSF)对美国博士教育的统计(2006),1978 年自然科学、工程和生命科学学科博士按照 RTD 统计(注:从正式开始研究生学习到获得博士学位的实际学习时间)的修业年限中位数均不足 6 年,修业年限中位数最高的人文科学也仅为 7.5 年。而到 2003 年,人文科学学科博士生按照 RTD 统计的修业年限中位数已达到 9 年,自然科学、工程和生命科学学科博士按照 RTD 统计的修业年限中位数略低于 7 年。

从 1978 年到 2003 年,获得哲学博士学位全体样本按照 RTD 统计的修业年限中位数从 6.3 年上升到 7.5 年,增加了 1.2 年,人文、社会科学和教育的增幅达到了 1.5 年。

而且,美国博士生教育分为两个阶段,前 2 年进行大量课程学习,旨在加大知识深度与广度。此阶段结束时有中期筛选考试,通过者才能进入论文阶段。

与美国相比,我国博士生学制并不长,延期毕业人数少得多,但都有一个共同趋势 —— 延期毕业人数越来越多。因此,现有学制可以适当延长,我们可以有修业年限的基本要求,但是清退要慎重。

喻海良:此前,博士生在校学习年限规定是 3 年,但绝大部分博士生 3 年内都无法毕业,需要 4 年才能毕业。这样一来,第 4 年他就无法获得奖学金了,对其生活带来一定影响。目前,博士生奖学金有国家级奖学金、校级奖学金,多的话,一名博士生一年可能有 10 万元,少的话也有四五万元。因此,博士生在校学习年限由 3 年顺延为 4 年,是一个正常的调整,其主要目的是为学生服务。

给博士生设定就读年限是有必要的。如果没有这样的规定,很多学生就会成为 “老赖”,拖着不毕业。而在这种情况下,导师比学生还要着急。因为这会占用导师的招生名额、学校的教学资源 —— 如果学生迟迟无法毕业,会导致博导无法招生,乃至博士生招收资格被取消。

不是说时间越长,培养质量就越好。相反,时间越长,“放水” 的可能性越大。

沈文钦:是否要对就读年限加以设定,从管理的角度而言是必要的,但从人才培养的角度而言,则不一定要限制年限。在美国、德国等国家,一些博士修业年限过长是比较突出的问题,为提高博士培养的效率,政府和高校都出台措施鼓励缩短修业年限。英国甚至将博士毕业生的修业年限和研究生培养经费相挂钩。不过,在美国并无博士生必须在若干年内毕业的硬性规定,博士生入学后十多年才毕业也是允许的。

在我国,规定最长修业年限有利于节省高校的办学资源,也可以作为分流博士生的一种手段。但最长年限规定为 6~8 年似乎太短,在美国等西方国家,一些学科如人文学科博士生读博超过 6 年是比较常见的,最长修读年限可以延长到 8~10 年。

《中国科学报》:相关研究表明,相比文理基础学科为主的综合性大学,工科为主的高校博士生延期毕业情况更为严重。您是否认同这一结果?对于不同类型的大学,是否应当设定不同的学习年限?

沈文钦:博士生的延期情况主要与其所在的学科有关,和其隶属的学校类型关系不大。因此不同类型大学设定不同学习年限并无必要。

在我国,理工科尤其是实验科学博士生科研任务重、实验要求高,而且实验科学研究的一个重要特点是不确定性强,因此导致博士生无法对其博士研究进程进行有效控制。另外,实验研究具有延续性,一些博士生尽管博士论文写完了,但所参与的课题研究可能并未最终完成,这时导师希望其留下来继续完成研究。这些因素都导致实验科学的博士生延期毕业。

在西方国家,情况似乎相反,人文社科类博士的修业年限更长。例如,美国对人文社科类博士的要求是很高的,博士生往往要很长时间才能取得博士学位。

周倩:我国高校工科博士生延期毕业的情况比较严重,与其毕业的科研成果要求有很大的关系。不少高校都对理工、医学博士生在校期间发表的 SCI 或 EI 论文的数量和级别有要求,这是他们进入学位答辩程序的必要前提。但 EI 期刊数量相比 SCI 期刊少,而且一些高校规定收录 EI 论文集中的论文不算,导致难度加剧。对于不同类型的大学,甚至不同学科,可以设定不同的学习年限。博士生招生高校可以统计不同学科学生毕业的年限,进行分析、科学制定。

孙新波:4~6 年是比较适用的学习年限。当然,博士生培养存在个体差异,因为博士生个人方面的原因导致一定的延期,这需要博士生与导师和导师组协商解决。如果中途发现不适合继续攻读博士学位,应该有一定的退出机制。实际上,没有必要保证所有的博士生都顺利毕业,一定要把质量和创新作为衡量的标准。

喻海良:不是所有的工科博士生都会延期,这与他们导师的课题方向有很大关系。假如其博导的研究方向以企业的横向课题为主,这样工科博士生就要帮着导师做一些项目,从而占用其学术研究时间,导致其延期毕业的可能性也更大一些。

《中国科学报》:目前,我国绝大部分高校对博士生在读期间须产出学术成果有明确要求,这也是导致许多博士生无法在规定学习年限内毕业的主要原因之一。您认为目前高校对博士生学术成果数量的要求是否合理?现有的就读年限是否可以保证博士生具备应有的学术水平?

周倩:首先,不同国家、不同学校、不同发展阶段的高校,对博士生学术成果的形式、数量和层次的要求可以有所不同。比如,在法国,博士生培养的第一年必须按规定完成一篇 “小论文” 并通过答辩,才能进入博士论文撰写阶段。不过,在欧美很多发达国家,没有规定发表期刊论文,但这些国家的科技水平领先,这与学术人员的科研自觉、科研环境、科研条件是有关系的。

其次,学术成果的类型可以多样化,不一定是论文。

再次,对于发表论文的层次,不能唯 SCI、SSCI、EI,论文质量可以进行同行评议。保证博士生具备应有的学术水平涉及培养环节、课程设置、导师指导、专业学习、过程评价等多种因素,年限只是其中之一。

闫月勤:博士在读期间应该有一定的学术成果产出要求,这也是学术训练的一个重要方面。比如,通过专利申请你会学习到专利申请的程序要求、基本要素,通过写作学术论文能掌握学术论文写作的基本方法和规律。目前,有些高校发表论文数量要求太多、发表期刊要求太高的确是个问题,需要纠偏。

国外许多大学博士毕业不要求发表学术论文,只要导师和指导小组认为博士论文达到了毕业水准就可以答辩毕业。基于我国目前的学术生态和社会诚信缺失现状,个人认为不能照搬这种方法,还是要有一定的量化的学术产出要求,否则会增大腐败滋生的风险。

如果学术产出数量减少、发表论文期刊规定不要太高,相信会有更多博士生在修业年限规定内顺利毕业。

孙新波:据我所知,对博士生在读期间须产出学术成果有明确要求,这是国际通例,并非我国独有,只是要求的具体内容和形式不同罢了。这不是导致博士生在规定学习年限无法毕业的主要原因,或者说这根本不是导致博士生无法毕业的原因。进一步讲,国际上一些高校的要求并不比我国的要求低,甚至高很多,从质量和创新出发,这不是问题。高校对博士生学术成果数量的要求是经过严格的论证和相关委员会通过的,4~6 年的学习年限可以保证博士生具备应有的学术水平。

喻海良:目前,我国高校对于发表论文的要求也是比较灵活的。以中南大学为例,现在毕业证和学位证的发放是可以分开的。如果博士生毕业论文已经做得非常完美,其他需要发表的小论文可以毕业后再发。这样的话,就可以先拿到毕业证书去工作,等论文发出来后,满足相应的要求,再到高校里补一个学位证书就可以,不会影响学生就业。

除毕业论文外,具体发多少篇学术论文合适,这跟导师是有很大关系的。高校只是规定 “基本线”,而导师从严格学生培养质量出发,往往有更高的要求。

沈文钦:北京大学教育学院博士生教育研究中心对全国博士毕业生的调查显示,博士生在读期间的最大压力来自于完成学术论文发表的要求。除了各高校的基本规定和要求,不同的院系还会加码,在数量和论文档次上提出更高要求,这给博士生带来了很大压力。

如果博士生导师和评审专家能够对博士论文质量进行严格把关,学术成果发表的要求是没有必要的。欧美国家并不把论文发表作为毕业要求,很多博士生在读期间也无论文发表。对博士生在读期间发表论文提出数量要求会鼓励学生从事 “短平快” 的研究,也可能使学生在前期忙于应付论文发表要求,挤占用于博士论文写作的时间。

《中国科学报》:在博士生培养过程中,导师不能很好地对博士生学业进展进行总体把控,也是造成博士生延期毕业的原因之一。与此同时,有些导师为了让学生顺利毕业也不得不 “忍辱负重”。目前导师在指导博士生方面存在哪些问题,对于厘清导师和博士生各自的责任方面有何建议?如何才能构建起科学、高效、合理的研究生教育质量监控体系?

周倩:导师指导博士生主要存在以下几个问题。

一是导师本身的水平。有些高校允许获得国家级项目的副教授担任博士生导师,这其中一部分导师的指导水平还不够。从国际上看,是否具有博士生导师资格,不同发达国家的规定是不同的。比如在美国、澳大利亚、德国等国家,一般不用遴选。但在法国,《第三阶教育(博士研究生教育)法令》对于什么样的学术人员才具有博士生导师资格是有明确规定的。

二是导师没有尽责。有些导师担任领导职务,有些是业界 “大牛”,外出学术交流多,无暇指导学生。

建立科学、高效、合理的研究生教育质量监控体系,一要建立和完善导师组的指导方式。博士生从入学到毕业,一般都是由导师一人负责,存在依赖性和风险性。要丰富博士生修业课程。不少学生涉及跨专业学习,需要研修学科课程。有的高校博士生阶段课程开设较少,课程考核要求较低,完成学分较为容易。有研究表明,美国大学根据各系和各学科情况规定,博士生修习的课程数量通常为 12~15 门。

三是加强过程管理。在中期考核、论文开题、课程考试等环节强化评价,及时提出警示。

四是增加培养成本。一般而言,博士生只交基本学习年限的学费,并获得相应的补助。非特殊原因,可以在延期期间收取一定的学费。比如,中国人民大学规定,研究生在基本学习年限之后的延长学习期内,须按学校规定缴纳学费等并按期进行学籍注册。延期学习期间,高校不划拨培养经费,不安排其住宿;学生不参评奖助学金,不享受校内生活补助。

孙新波:导致这种情况的原因主要在于方法论和方法。这个问题的解答需要导师从哲学层面入手,深入探索和研究指导博士生的本体论、认识论和方法论问题。尤其是方法论,一些导师比较注重方法的指导,忽视了方法论的指导,这是导致博士生创新性不够的一个原因。

就管理科学而言,国际上一些高校特别注重对博士生进行管理哲学的训练,其目的在于培养博士生的创新思维,而研究内容的创新是博士生自己的事情。

另外,导师应该给博士生搭建更多的与实践接触的机会,既要鼓励博士生多做 “无中生有” 的研究,也要引导博士生扎根我国实践深入研究。

喻海良:导师能否对博士生学业进展进行总体把控,主要取决于学生做的课题是不是与导师相关。如果学生自己选定的课题方向跟导师的研究方向完全不搭界,就会影响他的学业进度。假如学生做的课题是导师给定的方向,导师是会时刻跟进的。假如学生不听导师的指导,自己设定与导师不相关的方向,因此毕不了业,应该是学生的责任。

现在确实有一些学生,特别一些国外来的留学生,在毕业论文方面,导师要帮很多忙。对于这种情况,导师事先就要跟学生说好,每个时间节点应该完成哪些工作,如果做不到,就应该自行承担责任,不能怪到导师身上。

在这方面,导师和学生之间应该有充分的沟通。导师给学生安排的课题,一定要是自己擅长的,否则无法指导。

沈文钦:根据北京大学教育学院博士生教育研究中心对全国博士毕业生的调查,博士毕业生认为我国博士生教育最应当加强的一个方面就是提高学术指导的质量。我们的调查发现,很高比例的博士生对导师指导是 “满意” 或 “比较满意” 的,但也有 13.5% 的博士生对导师的指导感到 “一般” 或者 “不满意”。

导师指导中出现的主要问题包括:导师脱离科研前沿,导师指导过少、过粗,对博士生的反馈不够及时,导师权力过大且不能鼓励学生创新等。应该建立起导师和学生双方权责明确的制度,允许学生自由转导师。在一些学科进一步完善导师集体指导制度,并对集体指导涉及的相关问题制定规则,使之更加制度化。

《中国科学报》:在博士生被清退后,是否有后续的配套措施进行圆满的善后,保障其应有的权益,并避免其出现不必要的心理问题?

周倩:博士生被清退,符合一定条件,比如,修完培养计划规定的全部课程,成绩全部合格或已完成学位论文开题等,对于硕博连读的学生,可以授予其硕士文凭;对于其他博士生,可以发放结业证或者肄业证。

高校应完善博士生学位申请申诉制度,加强博士研究生辅导员队伍建设和心理健康咨询与教育,加强人文关怀和心理疏导。目前,有些高校博士生完成了毕业需要的所有流程,但因为高校规定的发表期刊论文的层次问题,不能获得博士学位,在破除 “五唯” 的背景下,可以适当延长发表期刊论文的时间或采用同行评议的方法判定期刊论文质量。

闫月勤:我不同意清退这种方式。在终身学习社会里面,没有必要也不能清退。据我所在高校情况,目前清退的学生大多数不是全日制在读博士生,在职学生居多。这部分学生因为工作、学习、家庭无法兼顾,完成学业要求困难,没办法按期毕业。高校应该征求学生的意见,如果学生自愿放弃,当然可以。如果因为个人特殊原因不得不延期应该尊重,要允许学生申请休学或延期几年。只是这样一来,就增加了高校管理的复杂度。

建议高校对申请休学的博士生收取一定学籍管理费用,妥善管理学生学籍,待学生回校继续完成学业可以顺利对接;改善导师评价,学生延期或者休学不影响导师业绩评价。

沈文钦:博士生的退学处理问题,博士生个体、导师、院校和政府四个利益相关者都应有所作为。并不是所有注册的博士生最终都能获得博士学位,在欧美国家,相当高比例的博士生最终是不能获得博士学位的,博士生在入学之初就应当对此有所认识,并有心理准备。

对院校而言,对于分流的博士生,应当允许他们把学籍转为硕士生,并相应地申请硕士学位。政府的学籍管理系统也应当相应调整得更加灵活。对于希望从博士生转为硕士生身份的学生,院校和导师应当理解并鼓励。

via:

-

施一公开学致辞:成为一名博士生的 4 点建议 科研大匠 2022 年 08 月 22 日 20:59 上海

https://mp.weixin.qq.com/s/ZY69w1PNGr-1RWt-p7QEvQ -

施一公:如何成为一名优秀的博士生?施一公 科研大匠 2020 年 08 月 27 日 23:54

https://mp.weixin.qq.com/s/Pbh5OtKAkoiQ2WRF3CLFwQ -

施一公:低年级研究生应该如何读英文文献? 施一公 科研大匠 2024 年 08 月 03 日 22:48 上海

https://mp.weixin.qq.com/s/gRkZ6JLbVrXC4vzey8aG0g -

施一公都转发的 Email:你应该怎么做科研?生物岛 2020 年 04 月 23 日 23:18

https://mp.weixin.qq.com/s/NGZJPeeStfs6h7_1srB4nw -

“双一流” 教授总结方法论:博士生做好四点,可以确保毕业不延期 作者 喻海良 科研大匠 2020 年 09 月 01 日 23:56

https://mp.weixin.qq.com/s/GKuRmWEnbucpCp2hvifGHA -

科学网 — 博士生做好四点,可以确保毕业不延期 - 喻海良的博文 喻海良,2020-8-29

https://blog.sciencenet.cn/blog-117889-1248380.html -

高校教授:读博士,要主动摆脱学生心态,学会做自己的导师 科研大匠 2022 年 09 月 24 日 20:28 上海

https://mp.weixin.qq.com/s/lSkV-Z-6APzV08R9RAknrw -

科学网 — 博士生延期毕业的几种形式 - 迟菲的博文 2010-7-31 14:42

https://blog.sciencenet.cn/blog-200071-348836.html -

科学网 — 如何避免不合理情况下的延期毕业? - 迟菲的博文 2010-8-1

https://blog.sciencenet.cn/blog-200071-349154.html -

科学网 — 为何国内博士生对延期毕业如此关注? - 迟菲的博文 2010-8-2 13:02

https://blog.sciencenet.cn/blog-200071-349370.html -

读博 8 年超期被清退,博士生毕业到底难在哪?— 新闻 — 科学网 作者:计红梅 陈彬 温才妃 来源:中国科学报 发布时间:2020/8/24 20:26:51

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/8/444555.shtm

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?