注:本文为 “‘偷感’ 现象” 相关文章合辑。

“偷感很重” 的年轻人,学不会大大方方努力

原创 贝小戎 三联生活周刊 2024 年 05 月 06 日 18:01 北京

文 | 贝小戎

“偷感很重” 这个词出现的时间不长,但含义已经经过了多重演变。最初,只是因为在公共场所拍照、购物、行走时,四处张望、担心被被人注视,被称为 “偷感很重”;但现在公开说自己 “偷感很重”,就是自我解嘲,以这种方式透露自己的性格类型,解释自己为何表现得不够大方。后来,偷偷追求进步也被称为偷感很重:考研时偷感很重,逛美术馆时也偷感很重。

“偷感” 的最后一层意思的来自哪里呢?为什么追求进步需要遮遮掩掩?有两个俗语可以说明这个问题:枪打出头鸟,木秀于林风必摧之。 你驾车技术高?那就经常让你开。你外语好?那你来翻译。

当大部分人说自己或自己的朋友 “偷感很重”,应该都没有贬义,只是说这个人有点内向,很在意他人的目光,或者对于自己在争取的目标,不到有把握的时候不会主动透露。**而这种 “偷” 往往都只能是一时的,时间长了自会暴露。**他们可以偷偷考研、偷偷去外地旅游,甚至偷偷结婚、生孩子,但总会暴露自己的行迹,然后免不了被勒令请客吃饭。

很多情况下,觉得自己偷偷摸摸地做了一件事情,别人觉得没什么,他却过意不去,这是情操高尚的表现。《情绪之书》一书中说,在公开场合被大肆赞扬,或不小心批评了某位姻亲,都可能让人感到慌张,而觉得难堪,甚至无所适从到有一种想从人间蒸发的感觉。因为自己的一些行为感到慌乱不安,意味着我们了解到自己已经逾越社交规范,这是一种承诺的表态,代表我们下一次会小心。

尴尬是 “当你在书店放了一个响屁,或者餐厅里有人对我们唱生日快乐歌,或说了让别人误以为极失礼但其实无害的话语,当下那种愚蠢、窘迫的感觉。羞耻则逐渐与个人自我鞭笞的长期痛苦有关,而尴尬关乎社交方面的屈辱,着重于在众人面前犯下的小过失,或随即而逝的错误。”

加州大学近来的研究显示,容易感到难堪的人比较具有利他精神。在电影《四个婚礼和一个葬礼》中,查尔斯在他所说的笑话造成可怕的反效果后,用头去撞帐篷柱。一旁的嘉莉露出微笑,不仅因为她目睹令人莞尔的英国式压抑表现,更由于查尔斯因为出糗所做的自我惩罚表现出他有多么在意他所造成的唐突失礼。

偷感是自己在内心以他人的目光来看自己,以假想中的社会规范来要求自己,觉得真实的自己需要掩饰起来,“罪恶感通常被视为一种内在感受,其特征是听见良知的声音,而羞耻则更常与社会谴责感和害怕被看见的恐惧有关。当我们想要从自己和别人的目光下消失,便知道那是羞耻感到来了。羞耻使我们变成逃脱大师。私底下我们愁眉苦脸,蜷曲在鸭绒垫子下,但是在公开场合中则顽强挺立,迎向别人的目光,希望以灿烂而僵硬的笑容藏住苦恼。”

很多西方人觉得,羞耻本身似乎是罕见的舶来品,仿佛只有难以驾驭内心热情的外来移民才会体验到羞耻,但羞耻不是东方世界独享的属性。西方历史上也有好多以公开羞辱作为惩罚的例子。

偷感真的太重的话是会影响人的表现的。 “只有当我们允许自己关注自己的羞耻感,理解其转折与变化,才能看清自我,并发现我们以种种数不清的方式期许自己扮演的那个人,在真正的自我面前彻底粉碎。”

跟 “偷感” 对应的英语单词是什么呢?应该是 lowkey,低调、不招摇,而不是 stealthily、secretly。《今日美国报》网站上去年发的一篇文章说,如果有人说你 lowkey,那是在夸你。根据词典的解释,lowkey 的意思是有限的、中等的,指的是巧妙地、秘密地、谦虚地或悄悄地做某事。低调就不是抓马的、戏剧性的、夸张的或激烈的。说一个人低调,意味着他很冷静,不会小题大做。例如 “她低调地扼杀了那张专辑。”

“积极的力量” 网站一篇文章说,低调的人在今天活着不易,因为当今社会推崇过度自信和张扬,而低调的人并不软弱,他们只是不愿意处于聚光等下、不愿意炫耀、更在意行动而非言语,爱因斯坦、巴菲特、盖茨都是低调的、喜欢安静的人。

偷感源于我们注意到好像有人在用异样的目光注视自己,担心他们会把自己排除在外。“这种焦虑感非常强烈,因为我们的大脑在某些方面仍然像远古时代的人类生活在稀树草原上那样运转。那时,一个人被逐出部落意味着必死无疑,因为当时单独一个人绝对是野生动物唾手可得的猎物。” 现在已经是一个陌生人社会,几秒钟之后,看不惯你的人就已经跟你毫无瓜葛。

“每向别人展示一次自己觉得羞耻的事情,你就会发现内心多一分自由,焦虑也会减轻。” 明目张胆地 “偷”,就不是偷了,你若我行我素,他将熟视无睹,甚至扭头加入。

排版:初初 / 审核:杨逸

“偷感” 是一种负面心理吗

原创 之江轩 浙江宣传 2024 年 05 月 23 日 07:30 浙江

在这个不少人热衷成为 “网红”、渴望受到关注的时代,有一种人却显得 “格格不入”。他们不喜张扬,默默耕耘,还为自己贴上了 “偷感人” 的新标签。

“我只想偷偷的,千万不要关注我”“到点下班,却走出了早退的负疚感”“偷偷面试兼职,生怕室友以为自己攒了不少积蓄”…… 当 “突然发现自己偷感很重”“偷感很重是什么梗” 等话题冲上热搜,不少网友纷纷表示被这些 “偷感人” 的行径戳中,“终于有人说出了这种感觉”。

那么,“偷感” 究竟是种什么感?“偷感” 是负面心理吗?成为热梗的 “偷感”,又折射出怎样的社会情绪?

一

“偷” 有 “暗地里做” 的意思,因此 “偷感” 乍一看似乎带点贬义色彩。但事实上,“偷感” 是一种不希望被人关注、默默做事的心理感受。梳理网友分享的 “偷感人” 的心路历程,大致有四种类型。

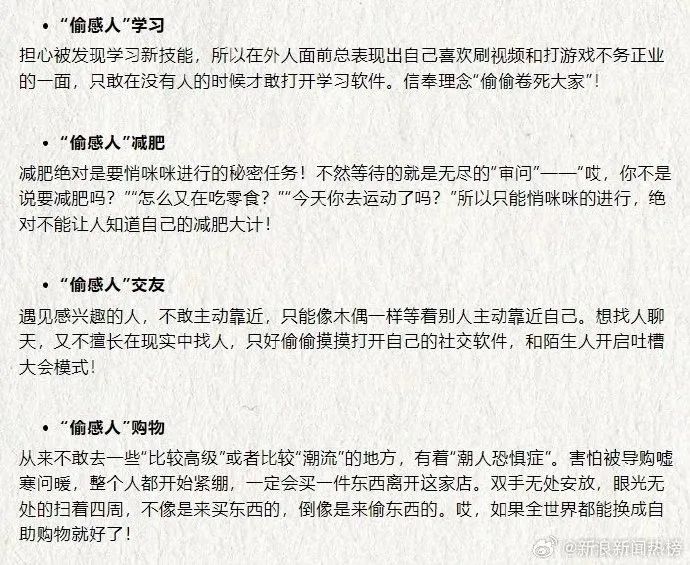

偷偷努力,闷声干大事。 先安静去做,做成后再说。闷声干大事是 “偷感人” 的一大标签,他们不喜欢在事情尚未做成前就公开计划与想法,比起被围观,更倾向于偷偷努力、默默执行、悄悄拔尖。比如,在同学面前,他们会说自己喜欢玩耍,殊不知四下无人拼命学的也是他们。每当同学问起考试准备得怎么样了,他们总是说自己还没有复习。还有的人想减肥,又害怕失败,于是偷偷进行。可以说,“小事” 随意分享、“大事” 悄悄内卷,在大家看不见的地方,“偷感人” 早已拼尽全力。

偷偷 “隐身”,害怕被审视。 当他人想方设法融入集体时,“偷感人” 却想从社交关系网、集体生活中 “消失”。比如,每当团队讨论时,他们总是默默倾听,尽量避免发表看法。即使被点名发言,他们也尽量简洁明了。又如,在社交媒体上,他们很少发布动态,更不会主动 “晒” 出自己的日常生活。即使心血来潮想分享点什么,他们也会反复斟酌,好不容易修好照片、编好文案,又担心会被他人过度解读或评价,于是在最后关头按下 “取消发布” 的按钮。

偷偷享受,不愿被打扰。 对 “偷感人” 来说,有些 “小确幸” 是自己独享的,与他人分享可能会 “打破” 这份美好。比如,他们会在某个午后,找一家咖啡馆,享受一段静谧的时光。或者,在某个夜晚,他们会独自走在回家的路上,感受微风拂过面颊的清凉。这些看似微不足道的愉悦,在独处时刻被悄悄放大,用 “偷感” 来疗愈过度社交带来的疲惫感。

偷偷观望,但不求互动。“偷感人” 总想逃离他人审视,但有时又忍不住想要窥探他人的生活。比如,有的 “偷感人” 在地铁上悄悄观察众生相,眼神交汇时则赶紧转移视线;有的为避免被算法推送给熟人,“变身” momo 在社交平台上冲浪;还有的遇到喜欢的人想主动认识,又担心被拒绝,于是偷偷观察…… 想多了解一些但又害怕建立连接,主观回避了人际的交互,有不少 “偷感人” 自嘲 “感觉狗狗祟祟的”。

二

也许有人会问,“偷感人” 是不是 “i 人”(内倾型的人)的变体呢?事实上,“偷感” 并不是 “i 人” 的专属词条,不分 “ie”(内倾型或外倾型的人),也无论 “浓淡”(情绪浓烈或情绪平淡的人),也许我们都能对号入座,找到 “偷感” 瞬间。那么,“偷感” 的产生,源于怎样的心理?除了有些人天生不喜张扬,笔者认为,至少还有以下几方面原因。

自我保护的 “隐形斗篷”。 在日新月异的现代社会,人们往往面临着各种未知和不确定性,这使得一些人更倾向于保持低调、避免过多曝光。作家村上春树曾说:“我的弱项之最是仪式、致辞和派对。如果这三者联袂而至,那简直就成了噩梦一场。” 可以说,“偷感” 正是对这种不确定性的一种应对机制,虽然这未必能解决实际问题,但是通过降低曝光度来增加安全感,“偷感人” 可以借此保持情绪的稳定和内心的笃定。

**自我实现的 “秘密花园”。**每个人都有自己的梦想和目标,但并非所有人都愿意公之于众。对于一些人来说,他们更享受在默默努力中实现自我价值的过程,而不是在众人的关注和评价中追求成功。这种 “偷感” 体现了一种对自我实现的追求和对独立性的坚守,他们选择将目光转回自身,见众生更见自己,也就慢慢找回了精神自洽的能力。

“努力羞耻症” 的心理防御。 “偷感” 一词虽出现时间不算长,但其内涵已历经多重转变。从担心被审视的 “偷感很重”,到偷偷追求进步的 “偷感很重”,一些年轻人变得不敢光明正大地努力。从学生时代的 “我连书都是新的”,到步入职场的 “我什么都不会”,其实都是在逃避 “你好卷啊”“你好努力啊” 的调侃,害怕被人知道埋头努力而感到羞愧,更怕努力不成而被嘲笑。于是,“偷感人” 选择悄悄进行,“偷感” 的含义也因此不断延伸。

网络时代的 “隐身术”。 随着网络技术发展,人们的社交方式发生着变化。在网络空间中,人们可以通过各种方式隐藏自己的真实身份和行踪,这使得一些人更容易产生 “偷感”。他们倾向于在虚拟世界保持匿名状态,与陌生人分享自己的心情和想法,释放现实生活中的种种压力与束缚。

三

当然,无论 “偷感” 这种心理从何而来,“偷感人” 都值得我们尊重和理解。每个人的性格和经历不同,对于社交方式的偏好也有所不同。那么,从 “偷感行为” 中可以提取哪些有益因子,从而寻求更加健康、积极的生活方式?

享受孤独,但不拒绝交流。 “偷感人” 享受独处,这不意味着他们完全排斥与人沟通交流。有的人可能更懂得如何在适当的时机和场合下与他人建立联系,分享自己的经历和感受。既能够自处又能与人交流,其实是一种难得的品质。我们往往被各种社交活动和信息所包围,很容易感到疲惫和焦虑。而如果能够在喧嚣中找到内心的平静和力量,同时能与他人保持良好的互动和联系,这种平衡感就值得我们学习和借鉴。

保持独立,但善于与人合作。 “偷感人” 倾向于 “孤军奋战”,这和需要合作并不矛盾。有的 “偷感人” 不抢风头、默默付出的人设特征,让他们在保持独立性的同时,也善于与团队成员共同完成任务。既能够单独认真做事又能与他人协作,是现代社会中不可或缺的一种素质。在团队合作中,我们要有自己的想法和见解,充分发挥自己的长项,也要与他人进行有效协作,共同解决问题,为团队作出贡献。

保持低调,但不忘自我提升。 在职场规则中,“低调做人,高调做事” 有时与 “偷感人” 的行事原则不谋而合。他们为人低调不炫耀,避免过多的曝光和关注,却没有停止前进的脚步。别人的认可与赞誉固然重要,但在 “默默努力,然后惊艳所有人” 的叙事逻辑中,内在的成熟与力量是 “偷感人” 的内核所在。在通往理想的道路上,别被外界的眼光和众说纷纭所左右,保持内在的坚定和毅力,方能走得稳、行得远。

有位作家曾说:“太害怕别人的负面评价,你的生活就永远是他人欲望的合集。” 生活里其实没有那么多的旁观者,每个人都是自己人生的主角。无论是 “偷感人” 还是 “显眼包”,都应该坚定个人的信念,做好自己的事情,活出人生的精彩。

女到中年,尽量不要让别人知道你的状态

原创 十点签约作者 十点读书 2025年03月17日18:31 山东

作者 | 竹西

最近,网上有个词,戳中很多人心扉。

那就是 “偷感”。

它形容的是,喜欢默默做事,不希望被任何人知晓的状态。

为什么很多人做事,越来越拘谨了?

因为害怕,成为被身边人关注的焦点。

拿我来说,步入社会这些年,身上的 “偷感” 也越来越重。

譬如,喜欢在单位做个小透明,不轻易暴露自己懂什么、会什么;

开了两个微信号,平常搞副业、发朋友圈,都会屏蔽掉不相关的人;

对未来有什么规划,也藏在心里,事情没有做成之前,绝不声张……

说实话,我挺享受这种闷声做事的感觉的。

因为知道,暴露太多的个人生活,只会给自己招惹不必要的麻烦。

与其在别人眼里刷存在感,不如关起门来安享一方清净。

就像有位作家说的:

低调是为了生活在自己的世界里,高调是为了生活在别人的世界里。

女到中年最大的觉悟,就是尽量不要让别人知道自己的状态。

你有没有过这样的经历?

和老公闹了矛盾,找人求安慰,对方却觉得你矫情、散播负能量;

好不容易考下专业证书,激动地和人分享,对方却觉得你在炫耀;

发圈晒孩子考上了重点学校,别人却在背后酸你 “一定走了后门”……

世上没有真正的感同身受,真心分享错了人,只会给自己添堵。

成年人的世界不需要太多观众,你越希望得到别人的理解,结局越会让自己大失所望。

脱口秀演员杨笠分享过自己的经历。

有次她因为失恋,痛苦得心如刀绞。

难过之下,她找朋友倒苦水。

本以为会得到对方的安慰,对方却说:“那也是没有办法,我一直觉得你配不上你男友。”

末了,还不忘补刀一句:“我是把你当朋友,才这么说的。”

杨笠听了,本就郁闷的心情,更加雪上加霜。

有句网络热评说得好:

委屈要自己消化,故事不用逢人就讲。

你说的是真话,别人看的是笑话。

世间万千光景,除了自渡自愈,其他人很难帮得上忙。

把心事轻易透露给他人,只会遭人评头论足;

谨言慎行,方能守护好内心的自在和宁静。

品牌创始人陈爱珠,每次参加同学聚会,都穿着朴素的运动服,出行也都靠打车。

每当别人炫耀自己待遇有多好、薪水有多高时,她都讪讪笑着说,说自己工作又忙又累,钱还不好赚。

每当这时,同学们都会用同情的眼神看着她。

殊不知,陈爱珠早已是业内知名企业家,身家不菲。

陈爱珠女儿曾问母亲,为什么事业成功,还如此低调?

陈爱珠笑答:“日子是自己过的,好坏自己知道就好,没必要对外说。”

这世间除了亲人,没有人会真心关注你的近况。

把个人生活公之于众,别人要么嫉妒你风头过盛,要么抱着吃瓜心态,等看你笑话。

倒不如在自己的小天地里,默默消化情绪,悄悄扎根蓄力。

少在别人的世界里刷存在感,才能在自己的主场上,拥抱生活的自在清欢。

我曾经在后台,看到一位读者 @莉莉的故事,颇有感触。

莉莉是位上班族,平常下班后做电商副业赚钱,收益不错。

平时莉莉和一个同事交往甚密,就把自己做电商的事,告诉了对方,还发了详细教程,想带她一起赚钱。

谁料,同事不仅不按照教程的方法做,而且更新频率非常不稳定。

大半年后,同事的账号不仅没有起色,而且也没赚到一分钱。

从那以后,两人的关系就有些微妙。

有好几次,莉莉在休息间隙打开自己的账号,这位同事都会凑过来,开玩笑说莉莉不好好工作。

更让人膈应的是,好几个不相熟的同事,都知道了莉莉正在做电商。

莉莉一问才知道,原来是先前那名同事,把自己做副业的事透露给大家的。

一天下午,莉莉正在忙工作,领导突然让她去趟办公室。

莉莉正疑惑间,领导便开口说:

有人反映你在上班时间做副业,我注意到,你确实经常在办公室看手机,这是违反公司规定的。

莉莉闻言,便知道是先前那名同事走漏风声的。

她心里委屈不已,解释道:

“我都是用午休和下班时间做副业的,我保证没有影响到正常工作。”

可领导似乎并不相信莉莉的话,他警告莉莉,如果下次再有人举报她上班看手机,就对她降级处分。

常听人说枪打出头鸟,你暴露的私事越多,越容易招致嫉妒和暗算。

即便你向人倾诉的初衷,并不是为了显摆炫耀,或博取同情。

但你说过的话,落到不同人的眼里,就是会有不一样的看法。

你出于好心,给人提建议、给方法,对方可能并不领情;

你基于信任,与人谈心事、聊隐私,对方可能以此作为攻击你的武器。

更可怕的是,天下没有不透风的墙。

你把秘密说出口的那一刻,就相当于变相允许了对方,把此事传得尽人皆知。

看过一幅漫画:一个人滔滔不绝,向朋友分享自己的遭遇。

朋友笑盈盈地听着,背后却冷不丁掏出刀子,刺向倾诉者。

人一旦将自己的底细和盘托出,对方不用费一兵一卒,就能将 ta 攻城略地。

罗翔老师说:

被人拿捏只有一个原因,那就是你透露了太多的信息。身处复杂的境地,你暴露得越多,你的危险就越多。

当一个人把底牌都亮出来,也极易被有心人揪住弱点,拽入看不见底的深渊。

前段时间,重温电视剧《繁花》,最让我惋惜的情节,就是汪小姐被下放到工厂干苦力。

汪小姐原本是科长预备人选,待遇之所以急转直下,原因就在于,她和闺蜜梅萍无话不谈,遭到了对方的算计。

两人本是一个单位的员工,平常汪小姐接到合作、洽谈客户,都会和梅萍分享。

一次,汪小姐无意间和梅萍提到,自己收到客户送的礼物。

梅萍便揪住这点大作文章,告汪小姐收货不上报。

汪小姐原本蒸蒸日上的事业,也因此一蹶不振。

老话常说,要学会 “藏拙”。

无论和谁相处,都要留个心眼,不把自己的底细坦诚相告。

不显山露水,不展露锋芒,才能在复杂的世界里,保全好自己。

这里,十点君给大家3点建议:

1. 少晒,淡出社交圈

最近,网上有个流行词:“电子消亡”。

它指的是,越来越多人淡出 “电子社交圈”,不在社交平台分享日常的现象。

毕竟每发一条动态,都要 “背负” 太多了 ——

想公开秀恩爱,还要绞尽脑汁编辑文案;

想在朋友圈发自拍,还要担心别人觉得照片不好看;

想晒晒刚买的新车,又害怕别人觉得自己太高调……

一番纠结下来,即便最后发了,也兴致索然。

杨绛曾说:

别晒幸福,别晒甜蜜,别晒发达,也别晒成功。

物理学常识告诉我们,晒总会失去水分,藏才是最保险的方式。

与其过度曝光自己,让人评头论足,不如将自己的动态藏在心底。

在社交平台 “隐身”,才能经营好当下,在真实世界里独善其身。

2. 少说,控制分享欲

听过一个交谈的 “二八理论”。

与人聊天时,把80%的时间留给对方去说,剩下20%的时间,围绕对方说的话,分享自己的感悟。

这样既能保证沟通有来有往,也能够避免言多必失,陷自己于不利。

涉世越深越会发现,过度的分享,只会豢养无止境的窥探欲,甚至恶意。

说话有所保留,才能规避一些不必要的伤害与麻烦。

不聊家庭和婚姻情况,省得被人背后嚼舌根;

不对外透露自己的想法和打算,避免被人暗中算计。

学会点到为止,才不至于被人抓住把柄,落入骑虎难下的境地。

3. 蓄力,闷声做大事

最近追热播剧《六姊妹》,对张秋芳的经历,印象深刻。

张秋芳的开局并不好,父亲早早离世,家境十分贫寒,就连丈夫汤为民,一开始也并不爱她。

可张秋芳从未向人抱怨命运不公,而是努力寻求出路。

全国恢复高考后,她刻苦读书,考上医学院。

毕业后,她一路精进医术,当上了外科主任,收入不菲。

生活逐渐蒸蒸日上,但张秋芳从不张扬,而是把精力倾注在对女儿的教育上。

在她的引导下,女儿从小成绩优秀,毕业后在国外找了不错的工作。

而张秋芳也在上海购置了几套房产,带着一家人实现了阶层跨越。

真正智慧的女人都知道,生活是属于自己的感受,而不属于任何外界的看法。

默默精进自身,让自己有撬动命运的支点;

悄悄积攒资本,让自己有安身立命的底气。

当你专注自身的成长,拥有不断向上的实力,方能越过一切艰难险阻,走上未来的康庄大道。

看到过这样一个热门问答:

“中年以后,为什么活得越来越销声匿迹了?”

高赞回答是:

大财不外露,幸福不经晒。

一个真正内心富足的女人,是不会频繁分享自己的动态的。

因为她们知道,围观看热闹的人,迟早会作鸟兽散。

而你我终身的课题,都是学会和自己相处。

与其过度在意外在的面子,不如沉下心过好生活的里子。

把情绪调成静音模式,悲喜自渡,默默成长。

学会不动声色蓄力,方能找到对生活的掌控感,收获命运馈赠的好运。

愿我们都能光而不耀,静水流深,至此鲜花赠自己,纵马踏花向自由。

小心那个身上有 “偷感” 的年轻人

哎呀我兔 中国新闻周刊 2024 年 05 月 03 日 12:31 北京

编辑 | Matthew 撰文 | 夭夭

绘画 | 欢儿 李润

“偷感很重” 又是什么梗,是贬义词吗?

外研社 中国日报双语新闻 2024 年 05 月 15 日 18:40 北京

“突然发现自己偷感很重” “超绝偷感”“i 人记录生活时偷感很重”“偷感行为大赏”……

近来,“偷感” 概念瞬间风靡各大网络平台,是近期热度很高的互联网词汇,网友发文时也纷纷带上了 “偷感” tag。

不太冲浪的小伙伴可能会问:“什么是偷感呢?”

“偷感” 形容人默默做事不愿引起他人关注,在公共场合可能感到拘谨和尴尬,在他人注视下,自己的行为会变得扭捏和畏缩。

“偷感很重” 的人对自己的行为方式有比较强的 “内在安全感” 需求,不希望太多曝光于人前,如偷偷减肥不告诉任何人,公众场合想偷偷自拍等。

图源:新浪新闻热榜

所以,“偷感” 是贬义词吗?不!

不同于 “偷” 赋予它的贬义色彩,“偷感人” 并非是做了坏事才偷偷摸摸、鬼鬼祟祟,更不是小偷的意思!他们只是出于社恐、害羞、内向等原因想在人群中做个小透明。

那么,与 “偷感” 对应的英文表达是什么呢?

low-key

- 释义:“Low-key” 是一个非正式的俚语词汇,通常用来形容一个人低调、不引人注目的态度或行为。它可以指某人故意避免引起注意,或者在做某件事情时不张扬。

- 例句:

- His wedding was a low-key affair.(他的婚礼办得很低调。)

- She is low-key getting some of the best lines in these episodes.(她低调地出演了这几集当中台词最精彩的部分。)

reserved

- 音标:[rɪˈzɜːvd]

- 词性:adj.

- 释义:内向的;寡言少语的;矜持的(restrained in words and actions)

- 例句:

- Even though I’m quite a reserved person, I like meeting people.(我虽然性格极为内敛,但喜欢和人接触。)

- He was unemotional, quiet, and reserved.(他不动感情、安静而矜持。)

introverted

- 音标:[ˈɪntrəvɜːtɪd]

- 词性:adj.

- 释义:内向的;不喜交往的(more interested in their own thoughts and feelings than in spending time with other people)

- 例句:Machen was a lonely, introverted child.(梅琴是个孤独,内向的孩子。)

extroverted

- 音标:[ˈekstrəvɜːtɪd]

- 词性:adj.

- 释义:外向的,喜社交的

ambiverted

- 音标:[ˈæmbɪvɜːtɪd]

- 词性:adj.

- 释义:性格中庸的:既不完全是内向型,也不完全是外向型,具有内外向特质的人。

词根 “vert”:表示转动、转向,搭配不同的前缀便产生新的词汇。

- 示例:

- intro+vert(向内转 = 内向者)

- extro+vert(向外转 = 外向者)

- ambi+vert(向两边转 = 中庸性格者)

- 同词根单词:

- revert [rɪˈvɜːt] v. 恢复,复原

- convert [kənˈvɜːt] v. (使) 转变;(使) 改变信仰

- divert [daɪˈvɜːt] v. 使转向;分散,转移;改变 (资金、材料等) 的用途

- avert [əˈvɜːt] v. 防止,避免

social phobia

- 音标:[ˈsəʊʃl ˈfəʊbiə]

- 词性:n.

- 释义:社交恐惧症(a type of anxiety disorder characterized by shyness and heightened self-consciousness in social situations)

- 例句:If you feel anxious around strangers, you might have social phobia.(如果你在陌生人周围的时候会感到焦虑,你可能患有社交恐惧症。)

- 由 phobia 合成的词:

- aerophobia [ˌeərəˈfəʊbiə] n. 恐高

- gamophobia [ˌɡæməˈfəʊbiə] n. 恐婚

- thalassophobia [ˌθæləsəˈfəʊbiə] n. 深海恐惧症

- nomophobia [ˌnəʊməˈfəʊbiə] n. 无手机恐惧症

- claustrophobia [ˌklɔːstrəˈfəʊbiə] n. 幽闭恐惧症

真是酣畅淋漓的一场 “偷感人” 学习。

外研社综合编辑自:知著网;小红书;微博;百度百科;柯林斯英汉双解大词典;牛津词典;韦氏词典

热爱命运意味着接受生活的全部经历——无论好与坏,痛苦与挣扎

自由的意义

-

自由并非随心所欲,而是选择放弃什么。真正的自由在于自我限制。

-

理性与感性的协调统一是关键。当两者步调一致时,人才能获得持久的内在平衡与力量。

坚韧与成长

-

我们需要培养成熟和坚韧的内心——这是通往真正自由的前提。

-

生命的意义在于我们将价值观付诸实践:

-

过去的故事定义了我们是谁,未来的故事则定义了我们的希望。只有通过行动,这些故事才能成为现实,并赋予生活真正意义。

情绪的本质

所有负面情绪源于对控制感的丢失,而正面情绪则源于对控制的获得。例如:

- 悲伤是我们无力弥补感知到的损失时的情感表达。

- 愤怒是希望借助力量重新平衡的愿望。

- 快乐是对痛苦的解脱。

- 内疚则源于觉得自己应承受更多未发生的痛苦。

改变的代价

-

我们一生所吸收的价值观会结晶沉淀在性格中。要改变它们,必须经历与现有价值观完全相反的经历——这将不可避免地带来痛苦和不适。因此,没有不经历成长之痛就能实现的变化。

-

太害怕别人的负面评价,你的生活就永远是他人欲望的合集——唯有超越这种恐惧,你才能真正拥有自己的人生。

关于希望

- 放弃对更好的期望,转而专注于成为更好的自己。因为希望意味着拒绝当下,而真正的生活在于脚踏实地地改变自我。

摘编

-

本文摘编解读自马克·曼森《果敢的活法》,刘文译,花山文艺出版社

-

你对真正的希望一无所知(果敢的活法)书评

https://book.douban.com/review/14546938/

via:

-

“偷感很重” 的年轻人,学不会大大方方努力

https://mp.weixin.qq.com/s/s2QUHwHaqmkm6CNe8pm1Rw -

“偷感” 是一种负面心理吗

https://mp.weixin.qq.com/s/r3WojyLSovLuguLiYWP8tg -

女到中年,尽量不要让别人知道你的状态

https://mp.weixin.qq.com/s/j7_GMJbZKmVyGb2e01RzVA -

小心那个身上有 “偷感” 的年轻人

https://mp.weixin.qq.com/s/gS2Oq42ELZDZQNzsW-7Ntg -

“偷感很重” 又是什么梗,是贬义词吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/FT4F0Yesd4OuGcGkljCvoA

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?