注:本文为 “语言起源与演变” 相关文章合辑。

未整理。

解码生命|寻找语言基因:人类是什么从时候开始说话的

原创 奇云 科学之友 2024 年 07 月 05 日 09:36 山西

大约 600 万~700 万年前,人和猩猩从共同的祖先演变而来,其中,现代智人在染色体的基因构造上与大猩猩或黑猩猩等灵长目动物约有 98% 的相同,甚至许多地方连排列顺序也都完全一致,但在演化过程中,只花了不到 10 万年的时间就晋升为万物之灵,作为人类最值得自豪的是,在这个星球上,人类是唯一的可以用语言来交流的生物。绝大多数研究人类起源的专家都这么认为:通过口语进行交流,是人类区别于其他动物的最显著的特征。一些科学家曾成功地训练黑猩猩使用复杂的手势或辅助工具交流信息,但无论怎样训练,这些人类的远亲始终只发出少数单词的音,“口语能力” 实在是糟糕透顶。

对英国 16 000 对双胞胎的研究发现,语言障碍和遗传有很大的关系,但很难将这些症状和某个具体的基因联系起来。对天才语言学家(他们能流利地说多种语言)的基因和大脑的研究,可能揭示基因对语言学习方面的贡献。尽管这种看法一直被人忽略,事实上多得惊人的职业语言学家本身就是语言学家的后代。

20 世纪 60 年代,科学家们猜测人类拥有与语言能力有关的独特基因。理由是语言如此复杂,普通的儿童却都能在极年幼的时候自然地学会说话。只要是正常人都会说话,有人甚至觉得不应该叫做 “智人”,应该叫做 “爱说话的人” 才对。人不停地说话,平均一天要讲 4 万个字,相当于 4~6 h 不停地演讲。而一个正常说话速度的美国人 1 h 讲 24 000 个语音,这真是惊人的统计数字。一个会说话的人,不一定会阅读,前者轻松自如,后者费很大力气还不一定通得过考试。难怪麻省理工学院的史迪芬・平克认为,语言是一种本能,是一种天赋的能力。英国科学家的最新科研成果揭示:语言与基因之间的确存在着千丝万缕的联系。他们相信,人类这种最重要的文化功能是在约 20 万年前开始的。

寻找语言基因

20 世纪 90 年代,牛津大学威康信托人类遗传学中心及伦敦儿童健康研究所的科学家,对一个患有罕见遗传病的家族中的三代人进行了研究,这个家族被研究者称做 “KE 家族”。“KE 家族” 的 24 名成员中,约半数无法自主控制嘴唇和舌头的动作,在阅读上也都存在障碍,而且难以组织好句子、拼写词汇、理解和运用语法。他们的脑图像显示基底神经节有缺陷,而基底神经节是连接语言和运动的中心,而且被认为和形成序列行为有关。在该家族三代人当中存在的语言缺陷使科学家们相信:是他们身体中的某个基因出了问题!

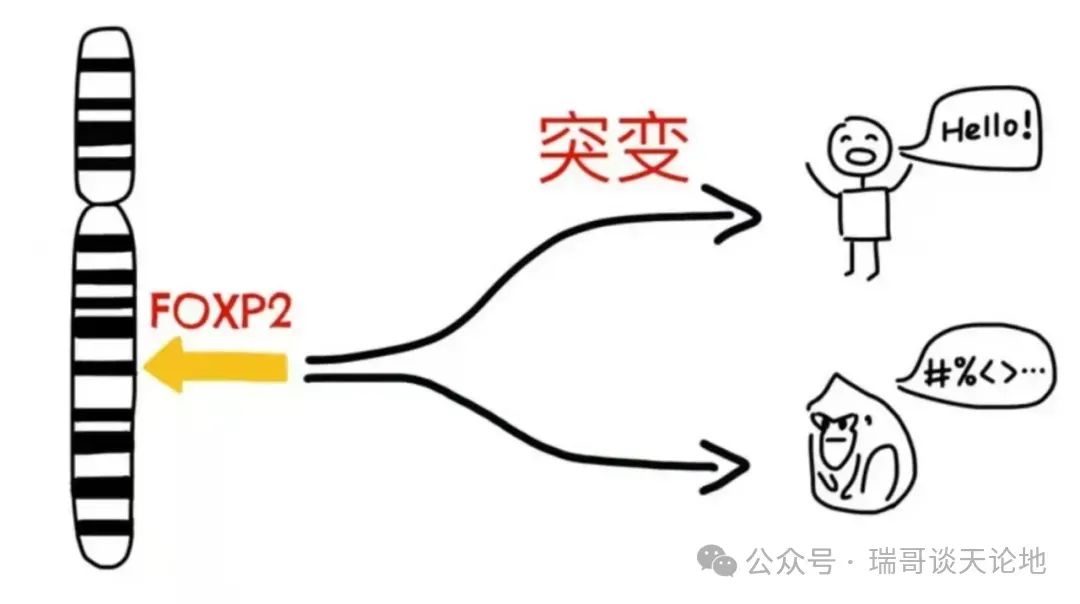

最初,他们把这个基因叫做 “语法基因”(即 “KE 基因”)。尽管为揭示人类语言能力的奥秘还需要获得更多的遗传信息,但这个英国家族的机能缺失现象表明了 FOXP2 基因对人类普遍语言能力的重要意义。研究者认为,这一发现也许能为解释大脑是如何处理语言,以及语言是怎样和什么时候产生的提供线索。

明白知识 “KE 基因” 是语言的主宰者远远不够,还必须搞清它们究竟在哪里。为了找到 “KE 基因” 的栖身之处,牛津大学的遗传学家安东尼・摩纳哥(Anthony Monaco)和他的研究小组寻找了几年,直到 1998 年,他们才把这个范围缩小到 7 号染色体的区域内,而在这个区域内存在约 70 个基因。安东尼说:“这几年的研究工作就像是一次寻找基因的‘染色体长征’。”

两年前,他们的研究有了一个历史性的飞跃,一个被叫做 “CS” 的英国男孩儿出现了,他虽然和 “KE 家族” 没有任何的亲缘关系,却患有类似的疾病,通过对比两者之间的基因,研究者们最终发现,一个被称为 “FOXP2” 的基因在这个男孩儿和 “KE 家族” 的身上同样地遭到了破坏,这也是他们患病的症结所在。牛津大学研究小组的科学家们十分兴奋地说:“相同病例的突然出现使我们漫长的寻找时间缩短了 1~2 年。” 于是,这个读起来有点拗口的 “FOXP2” 基因有了一个名副其实的称呼 —— 语言基因。

研究者发现,“FOXP2” 基因属于一组基因当中的一个,该组基因可以通过制造出一种可以粘贴到 DNA 其他区域的蛋白质来控制其他基因的活动。而 “CS 儿童” 和 “KE 家族” 的 “FOXP2” 基因突变,破坏了 DNA 的蛋白质黏合区。具体说,是构成 “FOXP2” 基因和 2 500 个 DNA 单位中的一个产生了变异,致使它无法形成大脑发育早期所需的正常基因顺序。科学家们对 “KE 家族” 的大脑图像进行研究后,发现其中患有遗传病成员的基础神经中枢出现了异常。人口舌的正常活动正是由大脑的这个区域来控制的,患病者的脑皮层中与讲话和语言相关的区域也显然不能正常工作。

“FOXP2” 基因的发现,为基因学家们提供了一个继续寻找其他与发音相关的基因的机会,尤其是那些由它直接控制的基因。

噢!这是个意外!

基因掌握着蛋白质形成的 “密码”,而蛋白质是生物体中一切运动的杠杆和传动装置。“FOXP2” 基因上的变异明显改变了相关蛋白质的形态,因此,某种程度上使得变异基因赋予人类祖先更高水平的控制嘴和喉咙肌肉的能力,从而使他们能够发出更丰富、更多变的声音,为语言的产生打下了良好的基础。

这个名为 “FOXP2” 的基因存在于所有哺乳动物身上。而该基因的变异使人类能够区别于黑猩猩,而这个人类的远亲就只能掌握较少的语言了。“FOXP2” 基因关键的片段上共有 715 个分子。其中,老鼠只有 3 个分子,黑猩猩则更少,才两个。别小看这极其微小的差别,它却产生了深远的影响。基因的变异在自然界中非常普遍,它主要是由于细胞的复制机制出了问题而引起的。大多数的变异是有害无益的,但也有意外的情况。这种 “偶尔的意外” 因为它的先进性而得以在人类进化中迅速传播,“FOXP2” 就是例证之一。德国科学家们指出,这种变异正好发生在 20 万年前解剖学意义上的现代人出现的时候。之后,现代人就取代了原始祖先,并排挤掉其他原始的竞争对手,主宰了地球。

既然人类的这个基因曾经对人类的进化起到了有利的作用,那么它对语言能力的作用就更加引起了争论者的关心。一些科学家反对过多地强调这个基因对语言进化的作用。有的科学家认为,这个基因和人类嘴部以及脸部的运动有关。也许是在语言能力已经进化出来以后,这个基因才被自然一再地选择,因为如此一来,就改善了人们的语言交流能力。

“FOXP2” 基因是目前发现的第一个与语言有关的基因,研究人员现在还不知道其他基因在语言发展中所起的作用,更不清楚基因之间的相互作用。研究人员认为,还有很多很多的语言基因有待探索。类似 “FOXP2” 这样与人类语言能力相关的基因,可能还有 10 个~1 000 个之多。

语言基因 “FOXP2” 的发现在语言学和生物学领域引起了极大关注。研究结果中存在两种意见:一是 “FOXP2” 基因与人的先天语能有关;另一是无关。(2003.2)

申小龙|“为什么汉语会给人语法很弱、甚至没有语法的错觉?”—— 关于语法的强弱

原创 申小龙 文化语言学新视野 2024 年 08 月 06 日 09:53 上海

经济学院 14 级小俞同学在语言与文化课上提了一个有意思的问题:

“汉语究竟有没有语法?在我看来是肯定有的。那么,为什么汉语会给人语法很弱、甚至没有语法的错觉?”

我们就来谈谈这个问题。

一、语法的强弱,是视角的差异

小俞同学说:

“我认为,对于一门语言,以它为母语者的人,往往都会将其视作一种深度内化的东西。虽然说起中文语法,我们一时没法像语言学书里列出成文的规则,但在日常运用的时候,语法还是会潜移默化地对语言运用产生影响。也就是说,语法以一种直觉性的判断出现在我们的汉语使用中。

“举一些例子。比如我们都知道形容词要放在名词前,如果有人说‘妹妹勤奋的’,虽然通过前后语境我们可以理解,但实际上给听者的感觉还是有些奇怪的。再比如说我们通常会在动词后面跟宾语,如果有人说‘昨天我你用自行车载了’,这甚至会引起理解上的不便。

“所以我认为只要是语言都会有语法。语言没有相应规则的支撑,是无法形成广泛的认知力的。小时候大家都做过修改病句,这也是汉语存在语法的一个很明显的体现吧。虽然汉语没有英语那样条框性的语法规则,但汉语语法仍旧以相对抽象的形式存在于我们的语言使用中。

“而且,我还认为,如果能用一套固定的规则进行句子成分的划分,也可以算作语法的体现。结合上学期学的语言学导论课,我试图用一句中文和一句英文做句子成分划分,发觉都是可以划分的。这个是否也能作为汉语有语法的一个体现呢?

“但同时,我又深深体会到汉语语法在使用上的宽松,没有严格的句子结构。在同样一句话的表达上,可以有很多种形式。比如说,‘你去吃吧’‘你吃去吧’‘去吃吧你’‘吃去吧你’,好像不需要前后的语境,我们在日常说的时候也可以理解。

“但这就反驳了我之前提出的观点:用固定的规则进行句子成分的划分,可以算作语法的体现。如何看待这个问题呢?我希望听听老师的想法。”

我对小俞同学说:为什么汉语语法给人弱的感觉?那是因为用欧洲语言的注重形式控制的语法视角看问题。这就好像说中国人的肤色不够白,那是白色人种的视角。换一个黄色人种的视角,是不是西方人的肤色不够黄了?“白” 可以作标准,“黄” 也可以作标准。从 “黄” 的标准看,白人就是 “有色人种”。

在这个意义上,我们可以明白,汉语语法的 “弱” 不是贬义词,欧洲语言的语法 “强” 也不是褒义词。这里的 “强弱”,说的只是不同的特点。而所谓语法 “强弱” 的标准,其实是西方语言及其语法的形式主义。

从中文的视角看,汉语语法是注重内容、注重事理、注重功能、注重节律,充分依赖语境的语法。在这些方面,汉语语法很强,欧洲语法很弱。这里的强弱标准,是中文及其文法的功能主义。

小俞在语言学导论课上学的分析汉语句子结构的树形图,也是欧洲语言的视角。不少研究者误以为欧洲语言的结构模式是语言学的普遍规律,力图证明汉语也是这样的模式,结果就削足适履,貌合神离,始终游离于中文结构特点之外。而在欧洲语言的视角中是无法从文化本质上真正理解汉语语法特点的。

二、语法的强弱,是境界的差异

1. 语言符号的终极目标不是形式,而是功能

在一个多世纪的西方语境下的人文学术研究中,人们很自然地把语言思考的客观性和形式感视为高级的东西。

其实语言符号的目的并不指向符号本身的形式感,而是指向符号的表达功能。

而能够最大限度实现语言表达功能的符号形式,并不是有很强客观性和形式感的语言,而是有很强的联想和会意功能的语言。

这样的语言,它的形式必然是内敛的。惟其如此,才能平衡线性符号形式与非线性感受领悟的矛盾, 在符号的理性清晰到一定程度后,警惕并抑制线性形式的僭越,释放符号的语境申索功能。

这样的语言境界,是主客融通的符号境界,也是中文的境界。

2. 西方语法是语言客体化的产物

语法形式是 “思” 的产物,这种 “思” 在欧洲语法中并不是中国人的 “万物与我为一”,而是 “主客对立”。

欧洲语法把人从与世界的统一体中抽离出来,站在世界的对面 “看” 世界,才有需要重新思考和把握这个处于视觉关系中的对象。而此时,客观性和形式化是把握世界的唯一可靠的途径。

客观性即将语言对象化,而非让理解贴近语言。

在这个意义上,客观性恰恰是不 “客观” 的,是主观抽象的。

当语言不仅 “与真实世界相类似”,而且本身又是一个 “独立存在的世界” 时,这种独立性使语法能够冷静地追求概念的清晰和精确,给了语法形式以充分的 “想象力”。欧洲语言的句法,正是欧洲人面对现实世界时以独立的姿态(主体和客体的对立)和抽象的想象力构筑的一个逻辑系统。

3. 汉语语法是语言主客统一的产物

与西方语法相对,中国人的语法是 “主客统一” 的语法,它 “尽可能在所有的方面寻求它与真实世界的类似关系”(洪堡特语),这也就造就了中文的类比逻辑。

欧洲人的主客分离使得理性自我膨胀,对内容的条理作极其傲慢的僭越,语法形式 “异化” 为内容的重组和再生,并以此自我炫耀。

中文的类比逻辑是将形式 “内容化”。它不追求形式本身对内容的 “梳理” 和 “雕饰”,不把形式的过度 “演绎” 加诸内容以 “刺激” 或 “塑造” 内容的 “理性”。它尊重内容自身的 “纹理” 和 “脉络”。

三、语法的强弱,是联想的差异

**正由于语言符号设计的目的在表意功能,如何在语言的线性体制中实现非线性的联想,就成为衡量语法强弱的一个重要维度。**举一个很小的例子,前几天在《新民晚报》的一篇文章中看到这样一个句子:

“两个人搂着一棵大桑树,满眼的桑叶要养活多少蚕?”(《夏天热,你要比它更热》)

它的上下文是这样的:

“(有时,我在颐和园里走两圈,鸭子凫着水,把你的视线拉向远山。)两个人搂着一棵大桑树,满眼的桑叶要养活多少蚕?(空阔的湖水,早没有了冬天冰封的半点痕迹,起起伏伏地呼唤着燕子。知了拼命地叫,好像在责怪你对它的无视。)”

显然,“两个人搂着一棵大桑树,满眼的桑叶要养活多少蚕?” 这是一 个句子,说的是夏日风景中的桑树。在中文的联想中,这个句子前段说的是桑树很大,后段说的是桑叶繁茂。

可是这样的联想,只有在中文的句读段之间才是可能的,因为句读段之间的呼吸(或者说留白)提供了充分的想象空间,让我们感受到作者前后一以贯之的心情和意向。这是中文特有的耦合关系句。

而这样的功能主义的句法格局,在西方语法的形式主义思维中是难以理解的。我们把这个句子请百度翻译译成英文,就成了这样:

Two people are embracing a large mulberry tree. How many silkworms do the mulberry leaves in their eyes have to feed?

把这个翻译译回汉语,就是 “两个人拥抱着一棵大桑树。他们眼睛里的桑叶要喂多少蚕?”

一句话译成了两个相互独立,且前言不搭后语的句子。为什么英文会有这样的 “切割性” 呢?因为英文的语法从形式出发,不具备中文语法很强的联想的功能。

四、中文句读段之间的联想天花板

中文句读段之间的联想,其灵活的形式远超我们的想象。中文依靠很强的联想力,获得了多角度贯通的整体视野。

1. 多角度贯通之一:叙事和评论

我们都知道叙事和评论是两种不同的句子表达功能,难以嵌合在一个句子中。然而中文却依靠句读段之间联想,做到了这一点。我们看下面这个句子:

“铁脑的两个小腿都化成凉水似的,也不知靠什么他还没栽倒下去。”(严歌苓《第九个寡妇》,下同)

前一段还在叙事,后一段却成了评论,两者在一个句子中无缝衔接。

前一段还以为是在说 “铁脑的两个小腿”,后一段却说起了 “他(铁脑)”,两者在一个句子中无缝衔接。

2. 多角度贯通之二:所做和所思

一个句子,把施事者所做和所思放在一起并不难,难的是,句中的所做是有标记的,标明了施事者和动作,而所思却没有标记。这就造成了奇特的句法景观:

“她看那枪伤就在他左奶头下面,没打死他真是奇事。”

前段是 “她” 在 “看”,后段却既无施事者,也无动作词,整个句子在形式上前言不搭后语。而联想告诉我们后段是 “她” 在 “想”。两段依靠强劲的句段间默契无缝衔接。

更有意思的是,汉语句子对所做和所思的 “无标记” 贯通,不仅发生在两个句读段的耦合上,而且可以在耦合之后,又回到有标记的动作上来:

“林黛玉一行哭着,一行听了这话说到自己心坎儿上来,可见宝玉连袭人不如,越发伤心大哭起来。”(《红楼梦》)

这句话前两段是林黛玉的行为,都是有标记的。第三段却无标记地转为林黛玉的想法,至此句子已经可以通过中文习惯的耦合联想无缝衔接。然而没有想到的是,还有第四段,竟然又有标记地回到了林黛玉的行为。

如此不同的叙述视角 “混搭” 在一个句子里,这在西方语言是无法想象的,而中文却依靠联想使四个句段互文相依,相辅相成,和谐安居在一个句子里。

这样的安排,西方语法只能望洋兴叹。

3. 多角度贯通之三:所做和所言

一个人做的事和说的话,是两个不同的言谈单位,无法放在一个单位(句子)里。两者功能上各有专擅,在一起会淆乱表达的意图。然而汉语句子依靠联想,却把一个人的所做和所言天衣无缝地连接在一起,成为一个言谈单位:

“冬喜让他俩睁眼看看,葡萄的麦熟得早,不收让雨打地里去吗?”

前段是 “冬喜” 的行为,后两段与冬喜的行为无关,是冬喜说的话。三段放在一个句子里,竟然毫无违和之感,顺流而下,构成一个耦合关系句。

4. 多角度贯通之四:所做和所视

从表达功能上说,一个人看的动作,和他看到的景象,可以处理为一种动宾关系。例如 “他看到四野茫茫”,此时的 “宾语”,实际上已经是一个子句,在英语中用 that 从句。然而**汉语可以在 “动宾关系” 之外,利用句读段之间的联想,把一个人看的动作,所看到的景象,和随后的动作反应,视为一个有机联系的整体。用这样一个互文因果的一体化逻辑,在一个句子中实现视角的多次转换。**例如:

“他四处看,人也没有,狗也没有,就用秃锹把供销社后门的锁给起开了。”

前段是有标记的动作,后面两段是无标记的景象,最后一段又回到有标记的动作。这是非常典型的中文句读段的 “流水” 建构。这些形散的句段之所以能够离散而 “无所顾忌”,就是因为它们的 “神不散”。这个 “神” 就是有头有尾的一件事(在上面这个句子中就是 “他” 观察四周后做了一个动作)。古人说中文句子 “意尽为界” 就是这个意思。

5. 多角度贯通之五:所做和所释

一般来说,叙事和解释是两件事,汉语在句读段之间却可以无缝安排这两件事,使它们融为一体。例如:

“好几个军队进进出出,你占了镇子我撤,我打回来你再败退。”

前段是叙事,后两段是对前段所叙之事(“进进出出”)的解释。在英语语法中,这样的内容体量是三个句子的体量,而且它们之间是没有逻辑上的关联的:

Several armies are coming and going. If you occupy the town, I will withdraw. If I fight back, you will retreat.(百度翻译)

而在中文语法中,却能够把所做和所释视为一个耦合体,使表面上三个离散的句读段在联想中融合为一个逻辑自洽的功能共同体。

6. 多角度贯通之六:合二为一

汉语的句子,时而会发生同一个结构两种理解。然而对这样的 “歧义”,说话人往往在评估了上下文的联想后,并不在意。例如:

“这孩子追得他直喘气。”

“这孩子” 是 “追” 的对象,还是 “追” 的施事者?或者说,“喘气” 的是 “这孩子”,还是 “他”?这在上下文的联想中非常清楚,所以在形式上不做任何区别。

而更有趣的是,有时候作者并不急于排除有可能发生的歧义,相反认可两种理解并存,用开放式的语义使表达的内容更为丰富,例如:

“他不知和多少个女同事、女战友握过手。”

这里是 “不知”,既可能是 “他” 的视角,也可能是作者的视角。但这一点需要弄清楚吗?不需要。两个视角可以 “合二为一”,在同一个结构中相安无事。

回到小俞同学的问题:汉语的语法很弱吗?

能够充分调动说话人和听话人的联想能力,把语义的真切落实到主客体统一的现实情境中,这样的语法不强,还有哪样的语法是强的?

联想,是人类语言的星辰大海。

申小龙:人类究竟是怎么理解语言的?

原创 申小龙 文化语言学新视野 2024 年 08 月 13 日 09:57 上海

公众号文章《“为什么汉语会给人语法很弱、甚至没有语法的错觉?”—— 关于语法的强弱》刊出后,评论区有这样一条留言:

“用西方的语法理论来套用汉语确实是削足适履,但是语言之间应该有一种普遍性,而乔姆斯基的普遍语法理论却并不能让人满意。按照申小龙的理论,不同语言各有特点,各说各话,但是语言学家还是幻想用一套简单的理论来统领所有的语法,这个想法很让人着迷,让人欲罢不能”。

其实现在全世界,除了冒充普遍性的西方语法之外,大概只有中文之法在 “自说自话”。

而在中文里,又有几个人在西方语法之外 “自说自话”?

所以,该 “着迷”,该 “让人欲罢不能” 的,是不是更应该是 “不同语言各有特点,各说各话”?

没有 “各说各话”,所谓 “语言之间应该有一种普遍性”,就是无源之水,无本之木,永远在西方现成理论的窠臼中。这已经是中国现代语法学百余年发展的深刻教训。

其实我的语言研究,就是从 “幻想用一套简单的理论来统领所有的语法” 开始的。那时刚刚改革开放,各种西方语言理论蜂拥而入,让人心驰神往。其中最让我这个复旦本科生 “着迷” 的就是方兴未艾的乔姆斯基的转换生成语法。

记得那时上海外国语学院的语言学理论教研室是生成语法等国外新潮语言理论的研究重镇,我每周都骑车去那里听各种报告。一个下雪天,听完外地来沪的一位专家关于生成语法的报告后,为了向他请教,我推着自行车一路和他踏雪从上外走回复旦,寒风里推着车上邯郸路桥,冻得推车的手都麻木了。

我的本科毕业论文,就是研究乔姆斯基的语法理论。该文在当年(1981 年)被评为上海市 77 级大学生优秀毕业论文,发表在《复旦学报》1982 年第 6 期上,题目是《论深层结构》。

然而研究的结果,却让我考研一头钻进了古汉语 —— 我要在中文的路径中探索乔姆斯基提出却无法解决的问题:人类究竟是怎么理解语言的?

这是怎样一个心路历程呢?

一、20 世纪初的语言学转向:结构主义

20 世纪初,语言研究在观点、方法上酝酿着重大转变。针对历史比较法忽略语言系统整体性的缺点,结构主义语言学家以索绪尔的语言理论为基础,提出一套从语音到句法的分析方法。他们建立的音位学和语言分析的具体程序,在新的探索道路上迈进了一大步。

但他们对语言本质作了形式主义的理解。布龙菲尔德把语言看作语言符号所引起的人的行为的反应,把思维看作具有潜在的筋肉系统的语言,否认了语言交流的心理因素,否认了意识的实在性。

在这种行为主义理论的指导下,他们感到语言的意义是不可捉摸的,因为它取决于说话人和听话人所处的环境、心理状态,以及对客观世界的认识。人类现有的知识很难将它们系统化。只有形式,即分布关系才是可以捉摸的。于是,在他们的语言分析程序中分布决定一切。

这种把意义看得过于空泛而又包罗万象的形而上学观点,走到极端就只有避开意义了事。这使一些本来很容易解决的问题变得很复杂,而对一些表面相同而实质不同的结构又无法区别。

二、语言学的乔姆斯基革命

上世纪五十年代初,语言学跟心理学、数学、逻辑学、通讯工程等学科的联系日渐增多。语言实体的空间全方位关系渐渐显示出朦胧的网络。结构主义的理论和方法陷入了窘境,引起语言哲学家们的抱怨。

就在这时候,乔姆斯基以理性主义为号召,提出转换生成语法的理论。这一理论简洁断言了语言的三个属性。

1. 内在性:人类具有识别语言结构内部构造的能力

结构主义对语言行为作经验的分类和分析,忽视了更为根本的方面,即语言能力。

一个说英语的本族人,凭直觉就能判断 The shooting of the hunter occured at dawn 是歧义的。它既可以表示猎人放枪,也可以表示枪击猎人。而结构主义的形式分析却对此无能为力。

人的语言能力不是由经验积累起来的,而是天赋的(Innate)。经验不过是刺激这种天赋能力,使之现实化的条件而已。语言行为并不是语言能力的直接反映。因此,“试图建立直接描写所观察到的语言行为的语法是荒谬的”(乔姆斯基《句法理论面面观》,下同)“一种语言语法的目的是要对理想的说话人、听话人的天赋能力作出描述。”

2. 生成性:人类具有无限生成句子的能力

语言的能力既然不是后天通过经验获得的,那么语言的现象本质上就不是一种学习活动,而是一种创造活动。

人类大脑具有无限生成句子的能力。语言学家应揭示这种生成性,据此对语言无限多的句子作出解释。

3. 普遍性:人类语言规则具有理性的必然性

语言的天赋能力自发地创造出合乎理性的规则,这些规则具有普遍的必然性。应该建立普遍的语法来研究一切语言中共同的东西。" 普遍语法提供语言用法的创造方面,表现深层的规则。而这些规则由于是普遍的,就为特殊语法本身所省略。”

因此,一种语言的语法,只有补充了普遍语法才充分考虑到了说话人、听话人的能力。乔姆斯基认为这个问题传统语言学理论就已经提出,但未解决。直到数学研究的发展,才使以有限方法作无限用途的创造性清晰陈述成为可能。

美国心理语言学家通过一系列实验也证明了语言的普遍性。他们发现,掌握两种语言的人的语言信息可以不按语言特征,而按语义特征组织到一起。另外,儿童语言中存在许多语言之间的对应关系,尽管他们个人的才能、语言和文化各不相同。

三、语法的内在心理模型 —— 深层结构

基于对语言的内在性、生成性、普遍性的认识,乔姆斯基提出句子具有 “深层结构” 和 “表层结构” 的设想。它标志着语法学在语义理论上一次具有划时代意义的突破。

结构主义语言学认为,语言发展的时间过程本质上是语言空间结构的多元实体互相作用的结果。语言的性质是由语言的空间结构决定的。然而,结构主义抓住的语言总体又是不准确的。因为即使是一个总括了语言单位可能出现的各种环境的分布关系总和,它仍然只是一个平面上多点的簇,而语言的理解,在表层形式之外,还有更大的理解空间。仅仅满足于对材料的分类组织是无法真正认识语言行为的。

乔姆斯基认为,语法要深入语言的本质,具有对理想的说话人和听话人的天赋能力作出描述的 “洞察力”。乔姆斯基认可洪堡特的观点:语言在本质上是一种创造活动。语言的创造规律既不存在于语言所反映的对象的规律性中,也不存在于社会交往的关系中,而是潜在于人的思想。语言的天赋能力自发地创造出合乎理性的规则,这些规则具有普遍的必然性,这才是句法结构规则的本质。

乔姆斯基把这种潜在思想深处的合乎理性的句法规则叫做 “深层结构”,与之相应的是作为言语现实的句子表层结构。句子的生成过程是两个连续的阶段的过程模式。句法描写是这两个主要层次上的结构描写。两者的关系是:深层结构决定句子的意义,表层结构决定句子的形式,表层结构由深层结构转换而生。

深层结构高度抽象化和形式化,它要求有很高的解释力,能预言哪些成分可以出现,哪些结构是可能的,能够说明表层结构里说明不了的语义上的差别。对一个句子的理解,就是对深层结构以及赖以生成句子的转换方法的理解。

四、“深层结构” 的语义新视角

1. 从句法到语义:乔姆斯基的欲盖弥彰

语义内容和语言形式的矛盾,是贯穿于整个语言交际过程的根本矛盾。生成语法学对矛盾双方相互关系的认识经历了数次剧烈的转变,逐渐认识到忽视语义不可能对语言的内在性、生成性和普遍性作出令人满意的解释。

虽然乔姆斯基坚持纯句法的研究,他的语义投影规则,把词汇的语法特征和语义特征独立于句法,作为语义部分的词汇问题来处理,可是实际上所谓纯句法的 “深层结构” 已经只是一个假定的空架子。句法和语义的相互渗透,在乔姆斯基的语法体系中是一个欲盖弥彰的事实。

“深层结构” 的建立促使现代语言学重新重视语义的研究,这是极富理论价值和实践意义的。

2. 句法和语义的一体两面

不少语言学家认为,既然 “深层结构” 是语义内容,没有表示语法规则,那么所谓语法的 “深层结构” 是不可信的。英国语言学家哈斯嘲弄地说:历史上常有这样的事,人们以为自己发现了某一样东西,其实他们所发现的是另一样东西。哥伦布以为自己发现了印度,哪晓得他所发现的是美洲!

其实 “深层结构” 是一个新的语义视角,它使我们对语义和结构的关系有了许多不同于以往的认识。

(1)“结构” 的抽象是一个相对的概念

对 “结构” 这个术语不可理解得过于狭窄,正像我们对 “语义” 这个术语不可理解得过于单纯一样。

任何一种语言的结构就是一个体系。对于这个体系中的任何一个单位,只有在考虑到它和同一语言中其他单位的各种不同的关系时才能充分说明。“深层结构” 的概念就是以这种关系为依据的。

一个句子的意义,并不是组成这个句子的所有符号的意义连续相加之和,而是由这些符号分层发生组合关系产生出来的。因此,我们所说的 “语义” 应该包括:

语言符号的外延意义。即 “所指”。

语言符号之间的互补意义。如 “读书” 的 “读” 和 “读报” 的 “读” 意思就不同,因为互补关系不同。

语言符号的联想意义。即一个符号单位与其他单位在内容上的关联。

语言符号之间的分层组合意义。如 “他很看了一些书”,首先是 “一些” 和 “书” 组合,接着是 “看了” 和 “一些书” 发生关系,然后才是 “很” 和 “看了一些书” 发生关系,最后是 “他” 和 “很看了一些书” 发生关系。再往上在句段之间还会按顺序发生关系。

语言符号的情感意义。即符号所包含的说话人的评价。

“深层结构” 以这样的 “语义” 为基础。这里的 “结构” 其实是一个相对抽象的概念,它和意义是无法截然分开的。

(2)语义的关联才具有句法的现实性

深层结构是语言中现实关系的反映。单纯表面上的结构组合只提供理解的可能性,只有语义上的组合才具有现实性。

一个语言结构公式之所以正确,在于它能反映语言事实,能生成合格的句子,这就需要对语义内容加以研究。一旦我们发现了语义组合的类别及其配合规律,语义问题就转化成语法规则系统可以控制的问题。

“深层结构” 的建立,导致对语义组合的研究,这是语法深化的表现。它使当代语言学家认识到:组合研究的深入总是要求在聚合方面作更深入细致的语义分类,以发现组合规律,概括句法格式。

(3)语义的默契引导句法的隐现

在日常交际中,交际各方关心的只是语义表达的清楚。**说话者含义的表达超过任何语法形式的重要性。**只要对方能够理解,即使是一个副词也可以成为陈述的主体。

从信息传递的角度看,交际各方已经达成的默契,是交际时已储备在语言结构深层的信息。与之相应的表层成分则不再提供这方面信息。正由于有了深层结构的依托,人类的语言运用才显得生动活泼、言简意赅。

**也因此,在语言表层一掠而过的生动精练的现象,如果离开深层意会就无法解释,甚至判为病句。**正是在这一点上,“深层结构” 引起了心理语言学家浓厚的兴趣。他们通过大量实验确认:把迄今为止任何一个句法理论看作是语言应用模式,都不合适,因为语义信息比句子结构重要得多。

“深层结构” 理论的建立,引起人们深入探索思维形式和语言形式本质联系的浓厚兴趣。

五、“深层结构” 的历史局限

从某种意义上说,“深层结构” 理论打开了句法语义一体两面的 “潘多拉盒子”。它带来的问题,甚至比它引发的启示还要多。所以这一理论本身处于不断自我反思和否定的过程中。它的视角局限,比它的视角启迪更吸引人。

1. 社会 vs 自然:人的社会本质高于生物学范畴

(1)人脑的语言机制在社会环境中完善

乔姆斯基理论的本体,是色彩浓厚的唯理主义。乔姆斯基肯定了语言的心理属性,却完全排斥语言的社会属性,过分强调了人类大脑中先天的 “语言习得机制”。

现代科学研究已证实人类大脑和语言的发展有密切关系。但**人脑本身不仅是自然发展的产物,同时也是社会发展的产物。**人脑与动物脑子的重要区别之一是人脑发展速度快。猩猩在刚生下来时脑子已相当完整,其重量占成熟脑子的二分之一。而初生婴儿的大脑重量只占成熟人脑的四分之一,而且各种神经之间的线路还没有连接起来。人脑结构和机能是受后天社会环境的支配才完善起来的。

印度发现的狼孩就是一个很有说服力的例子。由于从小脱离了人的社会环境,狼孩的大脑反映外界的机能已在动物群中定型。当他回到人类社会时,尽管得到为表现出先天普遍的语言能力所需要的相应的刺激,他仍不能掌握语言。

正像种子需要肥沃的土地,人脑机制的完善,必须有社会环境的刺激。一旦被剥夺了语言交际的社会环境刺激,人的语言能力也就衰弱殆尽。因此,我们有充分的理由认为,人的社会本质高于生物学范畴。人类社会发展的成果(包括语言)不是单靠遗传代码的形式传下来的,而主要是在社会环境中传承的。

(2)人的心理发展由社会条件决定

人脑只是人的心理器官,是心理产生的必要条件,但它自身还不能产生心理活动。人的心理发展是由外部世界,其中主要是人们的社会生活条件决定的。没有被反映者,就没有反映者。

心理语言学家对儿童掌握语言作过大量观察。他们发现儿童掌握形素的过程,与形素出现的频率或语音形式无关,而与形素反映的客观现实有关。如学习英语中表示复数的 - s,要比和它同音的动词单数第三人称词尾,学得更早一些。

**语言能力是潜在的,它的基本性质是生理、心理的。但语言能力的形成离不开人类长期的社会实践。语言能力的外化,也只有在能动地反映现实和积极的交际过程中才有可能。**如果对这一点没有足够的认识,语言研究就会钻进抽象形式的牛角尖,与活生生的语言现象乃至社会生活脱节。

2. 表层 vs 深层:语言的表层信息溢出了深层语义

由于完全排斥语言的社会因素,忽视交际环境,“深层结构” 理论在解释语言现象时必然遇到困难。维特根斯坦认为:“一个词的意义就是它在该语言中的用法。” 语言学家弗斯也说:“每个词当它用于一个新的上下文时,它是一个新词。" 这些都说明了语言环境对理解语言的重要,而环境信息和语言表层有丰富的联系。

思想是从一个背景上发展出来的。思想,因而是语言,离开了背景往往不可理解。这背景包括句子出现的上下文和语言环境。有时一组句子来自同一个深层结构,基本语义一致,但由于表层结构不同,它们各自表现的说话人的意图、口气、态度就会有差别。例如仅仅是重音不同,意思就可能南辕北辙。这样的差别,溢出了 “深层结构” 的语义范围。

同样,“深层结构” 理论认为被动句是通过转换生成的,它和陈述句只是表层句子种类的不同,转换不影响语义。然而相比较而言,“陈述句” 是动词性的,“被动句” 是名词性的,它们性质不同,功能不同,不可能有同样的深层语义。

“深层结构” 理论还认为一个动词的各种表层形式是它在转换中加了时态变化后的具体体现。这样的理解也太过抽象了。实际上,即使在英语中,时态的变化也直接建构深层语义。例如动词 “go”,在 He probably went. 中指一个目的地,而在 He must have gone. 中仅指离开此地。

“深层结构” 理论实际上启发我们:深层是重要的,表层也不是肤浅的。而乔姆斯基本人也逐渐倾向于 “深层结构” 和 “表层结构” 共同决定句子的意义。

而社会语言学家拉波夫更进一步肯定了语言表层变动不居的价值,认为不同的人之间、同一个人在不同的情况下,所用的语言会有很大的不同。这种变化可以写成一种统计性的规则,并以此判断语言变化的趋向。这就把语言同社会上的各种因素联系了起来,打开了语言结构普遍联系的又一个层次和序列。

六、从 “深层结构” 到语法学的中文转向

“深层结构” 理论揭示了人们在运用语言时的创造性,以及运用过程中语言内部所发生的不断孳生和相互转化的现象。它促使现代语言学重视整个语言体系内部外部的普遍联系,重视语义的研究,“迫使我们对各种语法和语法学提出先前提不出来的问题”(Neil Smith 语),为形式和意义的对应开拓了广阔的视野。

“深层结构” 理论的成功和挫折都对当代语言理论的发展产生了深远的影响。现代语法学新的句法理论、语义理论,都离不开 “深层结构” 的思想养料。

“深层结构” 理论是以印欧系语言事实为基础的。它的一整套基于形态语言各项标志的操作,在事实上解构了用语言形式控制意义的西方语言学执念。乔姆斯基对语言结构的创造性理解,突破了传统句法研究的形式迷思,让我们对汉语的意合焕新了思路,更对中文理解的功能主义充满了无限遐想。

从西文语言学的形式主义,到中文语言学的功能主义,“深层结构” 理论是一个有力的杠杆。

乔姆斯基可能没有想到,他从 “普遍语法” 和 “人类语言能力” 的高度,激励我们重新认识中文字与字、句段与句段组合的合理性。

他促使我们深刻意识到现有的哪怕是高度抽象的语法原则,面对中文特点,都 “方盖圆底”,捉襟见肘,其原因除了它们过于自恋的西文底色,还在于语法不仅仅是人类普遍性的符号组织能力,更是一种文化的思维方式。

找到人类 “普遍语法” 的真正的钥匙,在有能力用 “内部的眼光” 来理解特定语言的思维方式和文化建构。而 “深层结构” 理论引发对语法结构的开放性认识,为语法学的中文转向提供了难得的契机。

在人类各民族语法 “自美其美” 的基础上,拓展 “美人之美” 的多元文化对话视野,探索和而不同、“美美与共” 的普遍语法原则,这是一条从语言文化深刻的差异性求索人类语言普遍性的道路。

在这条新质道路上,研究者置身于不同语言文化充分对立的差异之中,又用更高层次的统一性来理解和融合这种差异,将它视为一个对立的统一。此时,如普通语言学的奠基人、也是深刻影响乔姆斯基的学者洪堡特所言:“差异便是同一,分离即是共有”。

只有到了这个时候,我们才能回答一个极其简单的问题 ——

人类究竟是怎么理解语言的?

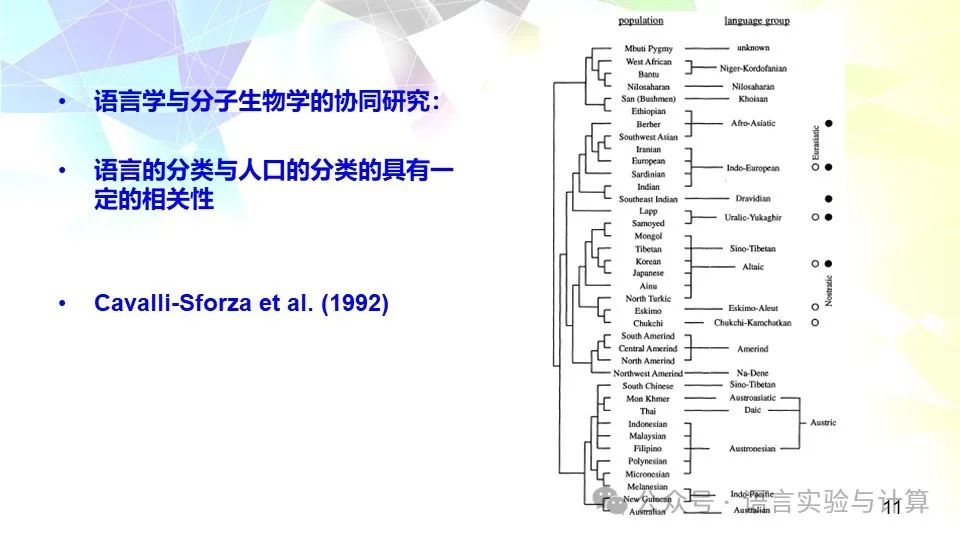

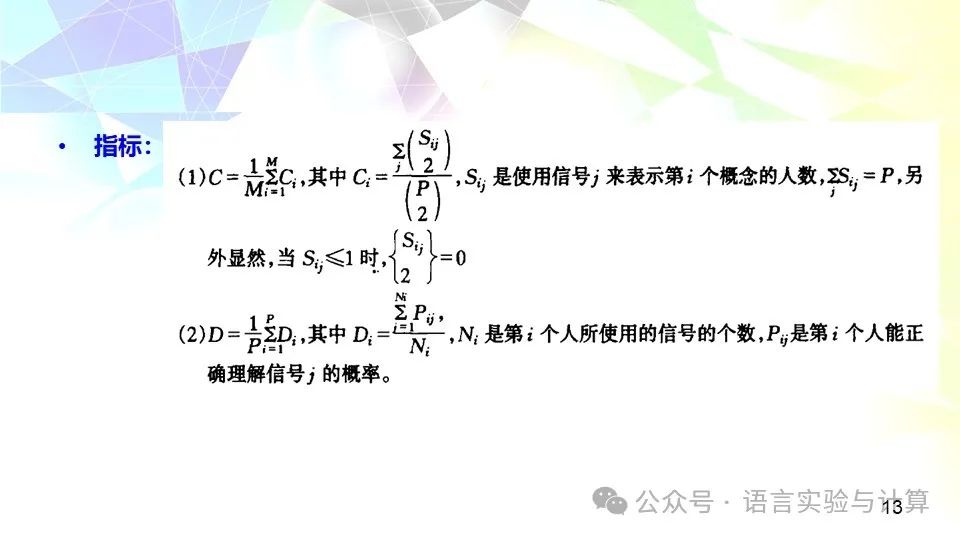

人类语言起源问题面面观~

原创 语言实验与计算 2024 年 10 月 07 日 10:19 天津

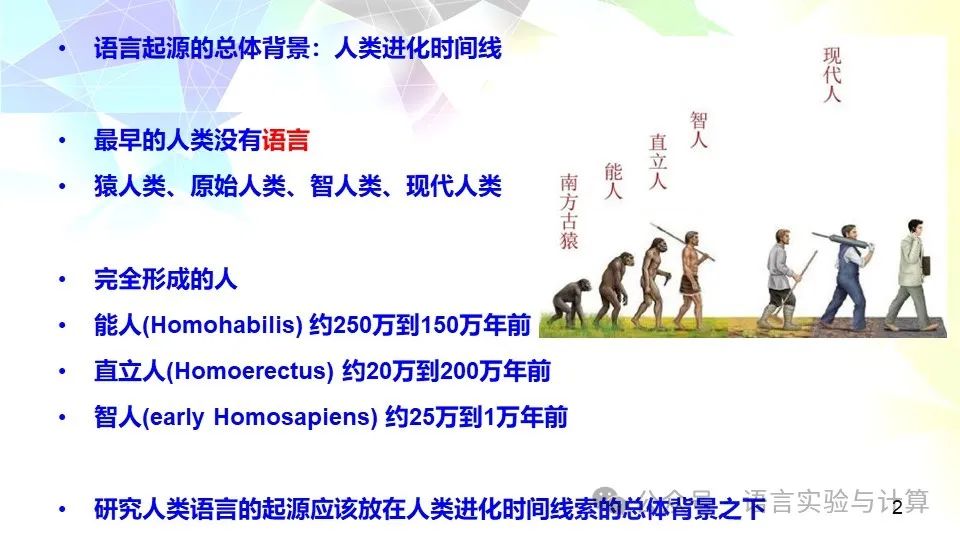

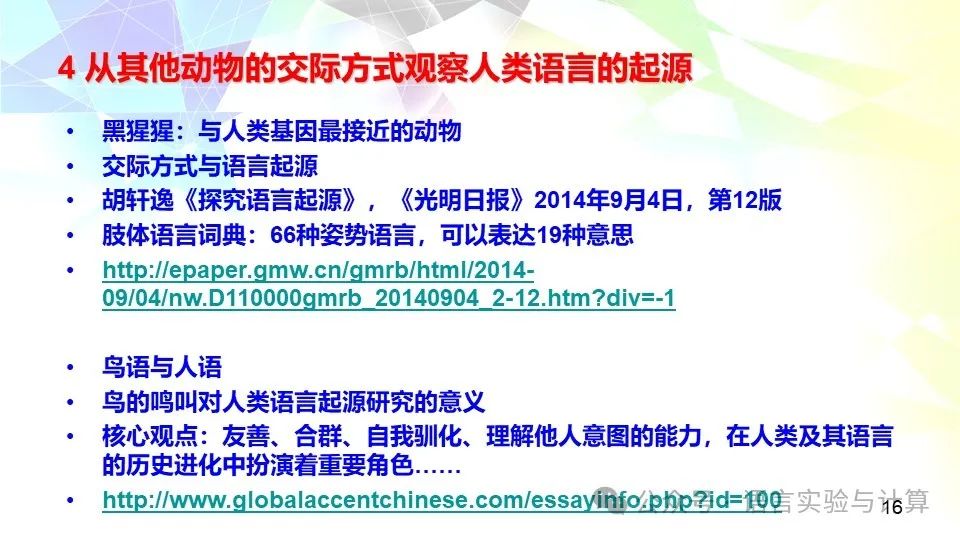

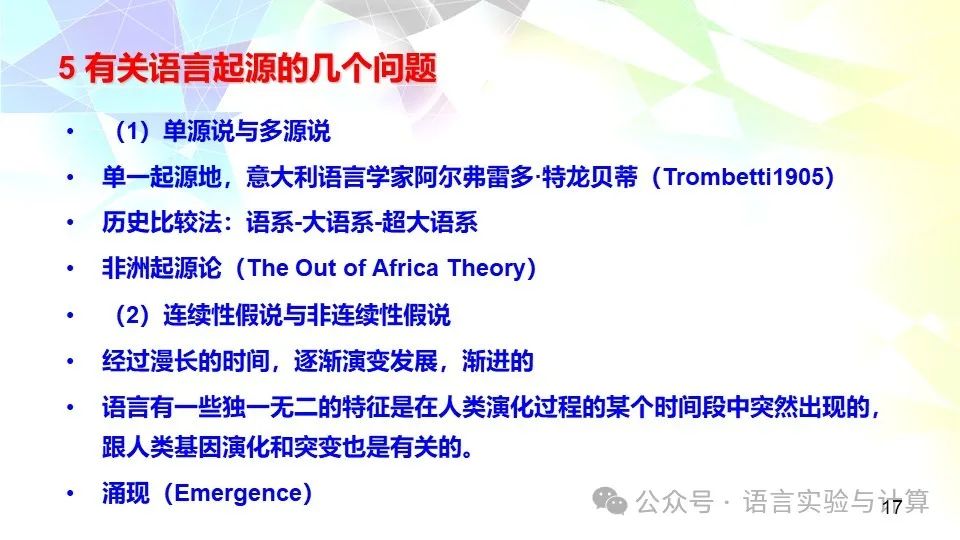

最早的人类是没有语言的,这就会有 “语言是怎样产生 / 起源” 的问题。人类语言到底是怎样产生 / 起源的?这是一个持续引起人们争论和兴趣的经典议题。据记载,约在 2500 多年前人们就出于好奇进行过探索。时间进入近代以后,由于科学的发展和思想界的自由,不同的学者提出了诸如摹声说、感叹说、手势说等很多不同的学说。

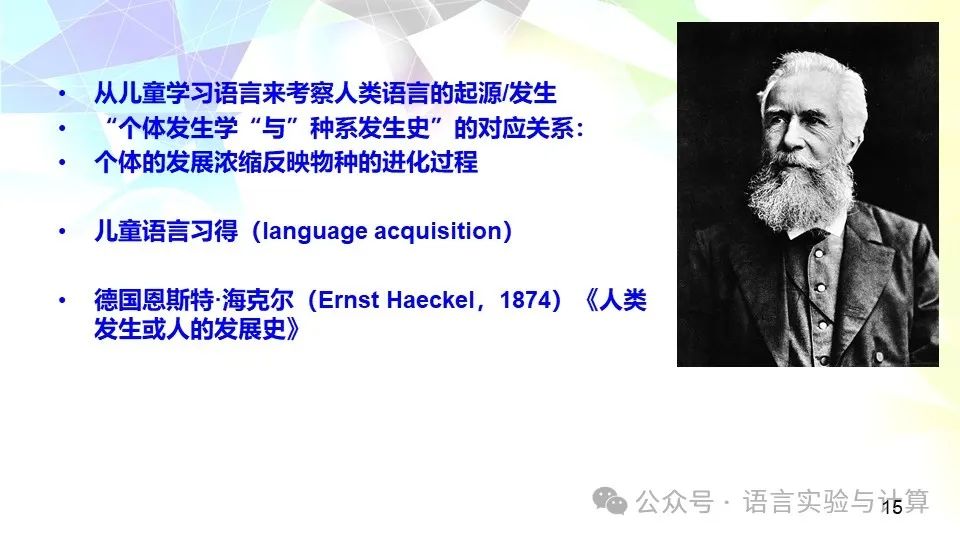

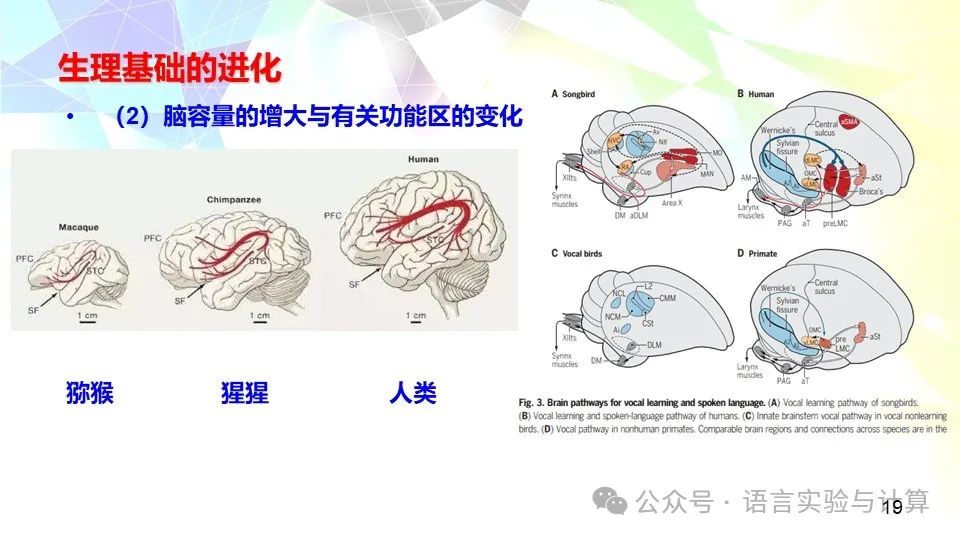

而真正对语言产生 / 起源问题产生实质性推动,是在当代科学研究取得一系列进展之后。这主要集中在脑科学、神经科学、心理学、人类学、儿童语言习得、分子生物学、遗传学以及相关学科的跨学科研究等方面。

后文的 “概要报告” 简要梳理了历史上关于语言起源的发展演变情况以供参考。这里也对目前语言起源研究的进展情况做一点简要说明。根据相关研究,“语言起源” 在以下两方面已经有一些初步认识。

第一:关于语言起源的时间。通过估算语言起源大约在距今 25 至 5 万年之间,平均估计距今 10 万年左右。如果按照这个时间,正处于现代人类从非洲向世界各地迁徙期间。也有估计在距今 4-5 万年前的旧石器时代晚期(晚期智人时期),如果按照这个时间,则应该是现代人类走出非洲之后。

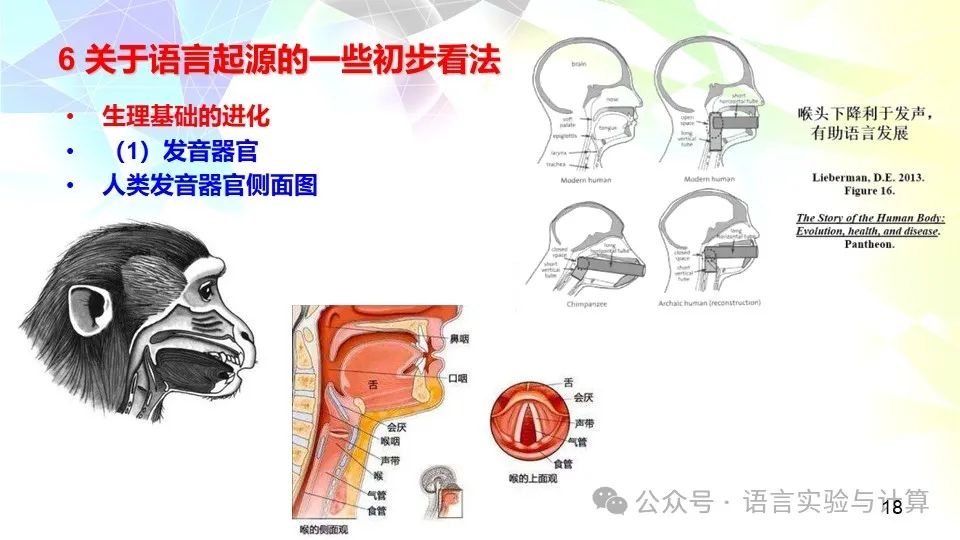

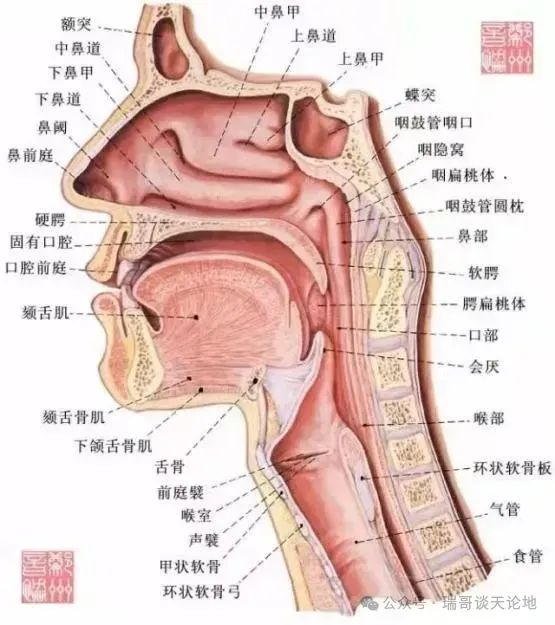

第二:关于语言起源的具体过程。根据脑科学、心理学、儿童语言习得等研究的一些结果,在有声语言产生之前,人类应该经历了漫长的肢体语言 / 手势语这一阶段。这一阶段充分锻炼了大脑的抽象思维 / 符号思维能力,为随后有声语言的产生做了充分的积累和准备。经过漫长的肢体语言 / 手势语的锻炼,伴随着发音生理器官的完善,后来较快地产生了有声语言。

上述说法是综合多方面研究的初步结果,其中也有很多方面存在商榷或不同意见。将来的科学研究可能会有新的推进和发现,这是根据已有研究进展得到的一些初步结论。

下面仍对 “语言起源” 研究的历史进行简要的梳理(公众号图片数量限制最多只能放 20 张,文后列部分相关文献目录,欢迎留言交流讨论)。

当代语言产生 / 起源研究的部分文献(时间及类别顺序):

【1】Viewpoint The Origins of Speech, Cambridge Archaeological Journal 8:1 (1998), pp. 69-94.

【2】Martin A. Nowak and David C. Krakauer (1999).The evolution of language, PNAS96, 8028–8033.

【3】Michael Tomaselloo (2008). Origins of human communication. Cambridge, MA: MIT Press.

【4】Michael A. Arbib, Katja Liebal, and Simone Pika (2008). Primate Vocalization, Gesture, and the Evolution of Human Language, Current Anthropology, V49 (6).

【5】Lieberman P. McCarthy R. (2014). The Evolution of Speech and Language: Handbook of Paleoanthropology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

【6】Bart de Boer (2017). Evolution of speech and evolution of language, Psychonomic Bulletin & Review24:158–162.

【7】Francesco Ferretti, Ines Adornetti, Alessandra Chiera, Erica Cosentino, Serena Nicchiarelli (2018). Introduction:Origin and Evolution of Language—An Interdisciplinary, Topoi (2018) 37:219–234.

【8】Erich D. Jarvis (2019). Evolution of vocal learning and spoken language, Science 366, 50–54.

【9】Thomas O’Rourke et al. (2021). Capturing the Effects of Domestication on Vocal Learning Complexity, Trends in Cognitive Sciences.

【10】Which way to the dawn of speech Reanalyzing half a century of debates and data in light of speech science, https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw3916

【11】What Can Chimpanzee Calls Tell Us About the Origins of Human Language?https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-can-chimpanzee-calls-tell-us-about-origins-human-language-180969027/

【12】The Origins of Human Language: One of the Hardest Problems in Science, https://www.ancient-origins.net/human-origins-science/origins-human-language-one-hardest-problems-science-003610

【13】耿立波、邵可青、杨亦鸣(2015)语言的手势起源:基于镜像系统的证据,《听力学及言语疾病杂志》6 期。

处理语言的人类大脑是“黑箱”还是“潘多拉盒子”?

原创 语言实验与计算 2024年10月15日 07:30 天津

人类一切有意识的行为和活动都离不开大脑的控制和指挥。语言是人类的一种自主行为,大脑是如何处理语言的?语言在大脑中的活动又是怎样的?由于大脑不能轻易打开进行研究,长期以来大脑处理语言的过程被认为是一个“黑箱”。

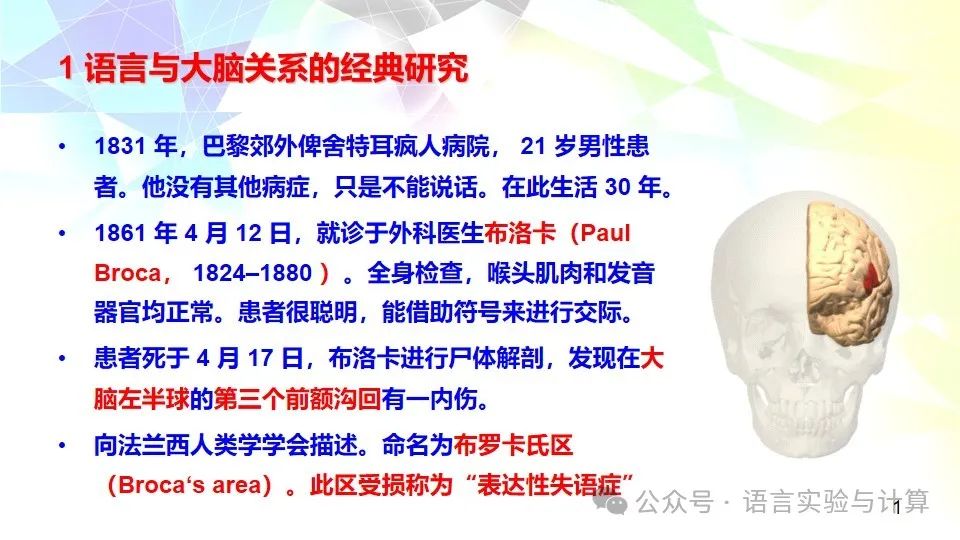

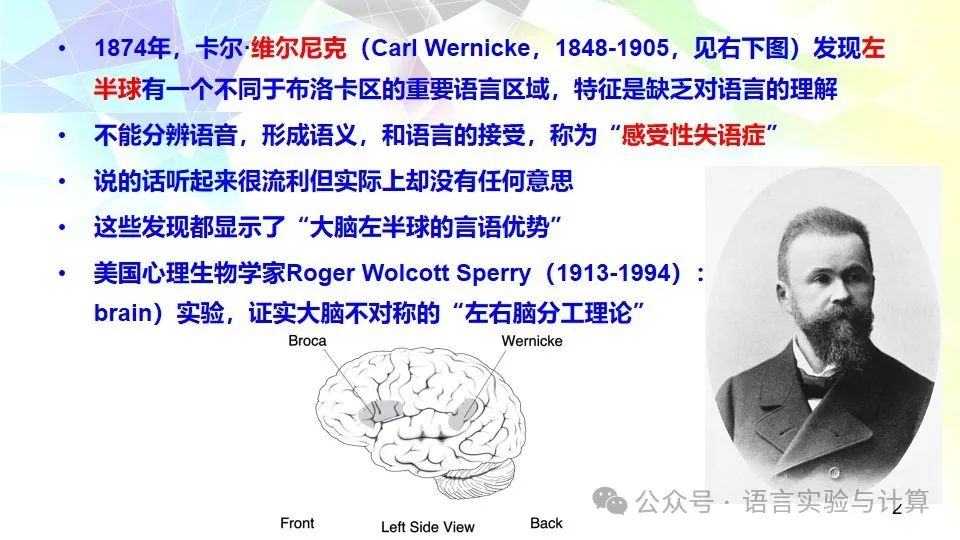

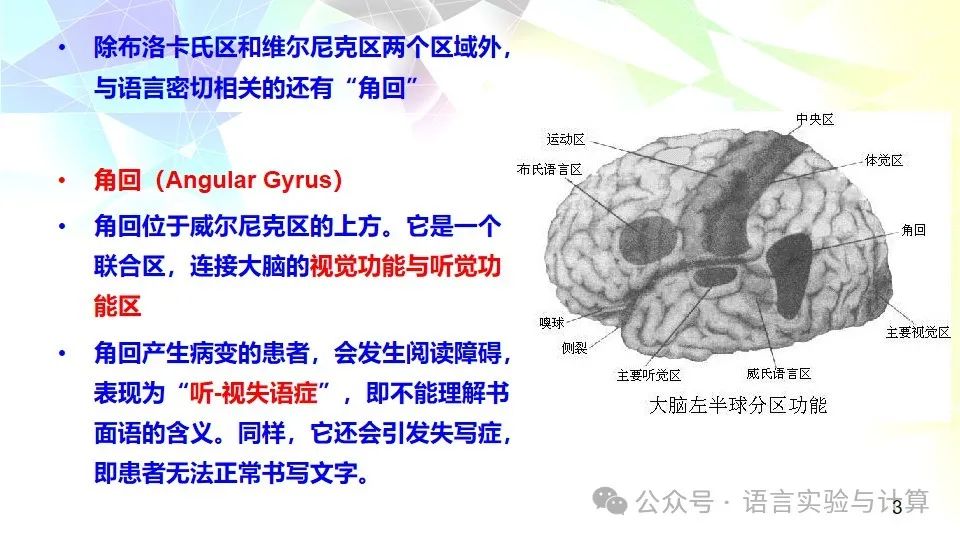

19世纪以后,得益于生理解剖和医学的进展,人们逐渐认识到语言活动主要是由左半球完成的。左半球主要负责处理抽象理性思维,右半球主要负责感性形象活动。经典的语言处理区域——布洛卡氏区、威尔尼克区等的发现,进一步明确了语言活动在大脑中的具体部位。裂脑人实验也进一步证实了大脑左右脑的认知分工。

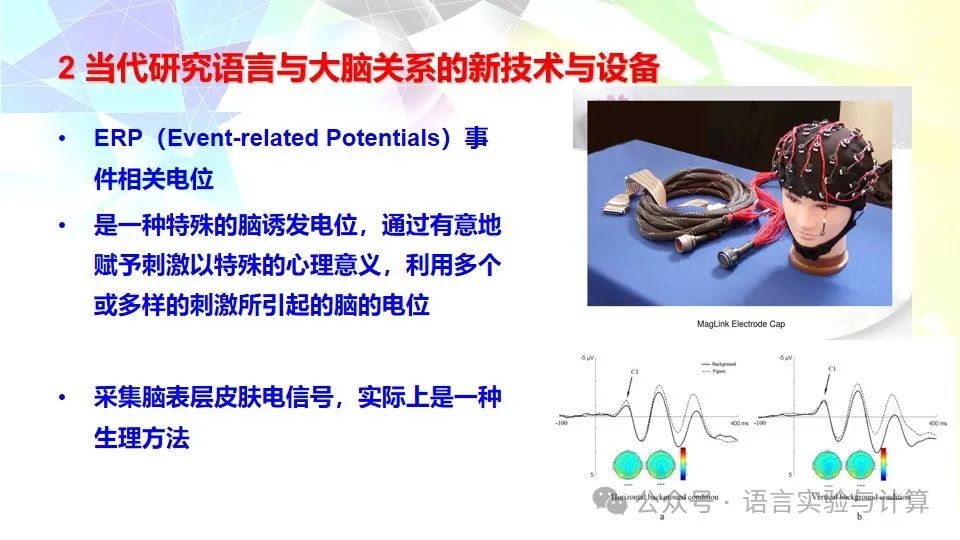

随着实验设备尤其是医疗仪器技术的进步,近几十年来研究者可以使用更加多样和广泛的方法对大脑的活动进行观察研究。脑电仪、磁共振成像、CT、脑磁仪等仪器都可以从不同角度记录到大脑处理语言时的表现。

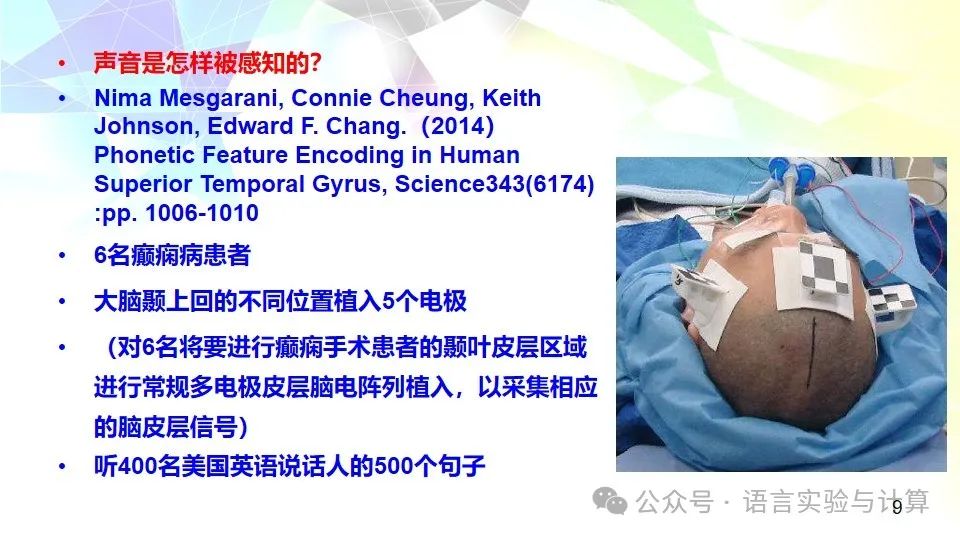

值得一提的是,在需要打开大脑植入信号采集器时,实验对象往往采用手术前后的癫痫病人,因为癫痫病患者常常需要进行脑皮质切除、前颞叶切除、大脑半球皮质切除等手术。在一定意义上我们可以说,癫痫病患者是研究语言与大脑关系的功臣。

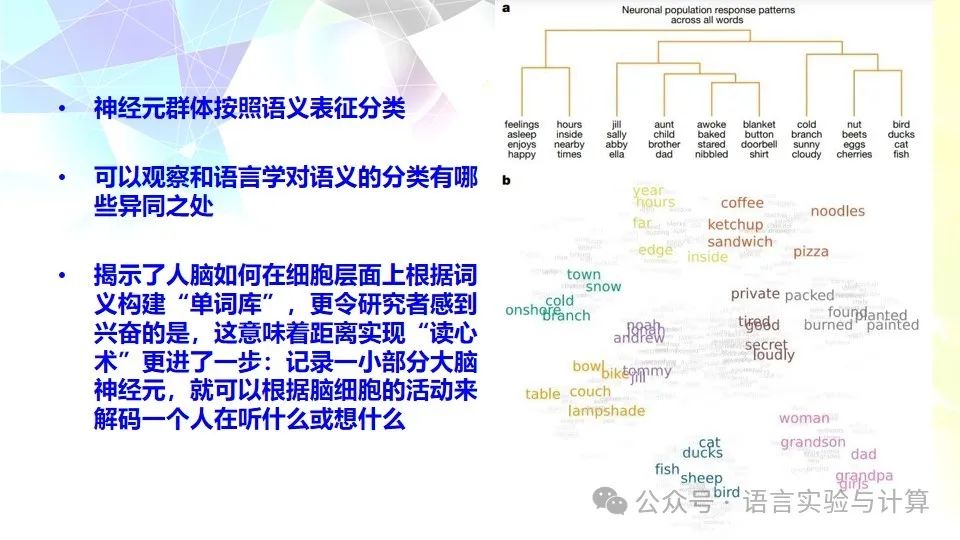

从目前研究取得的进展来看,人类大脑处理语言已有如下一些初步看法:

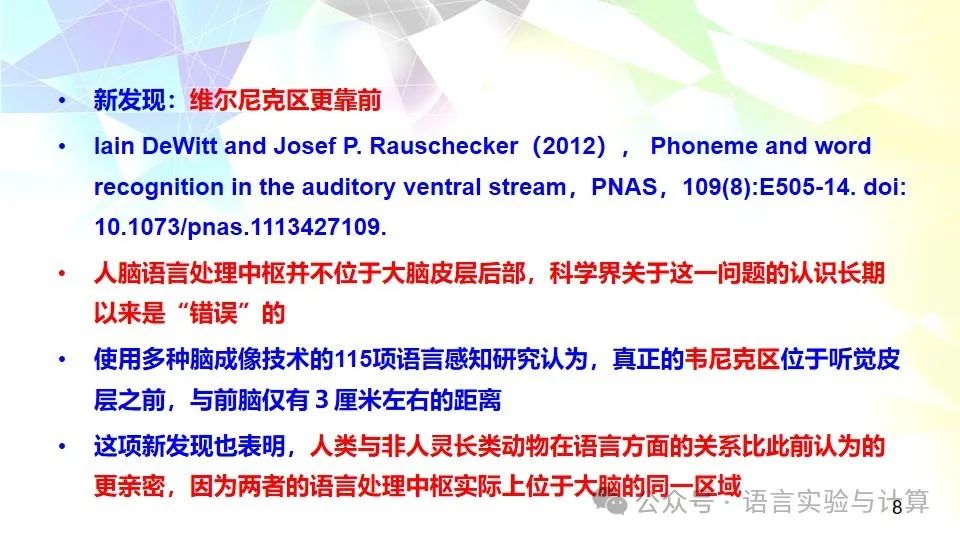

1、威尔尼克区以往认为在大脑左半球靠后的位置,而有研究发现它其实在以往的“威尔尼克区”之前,而这与非灵长类动物的该区域同部位。这反映出人与非灵长类在语言方面的距离比以往认为的要小。

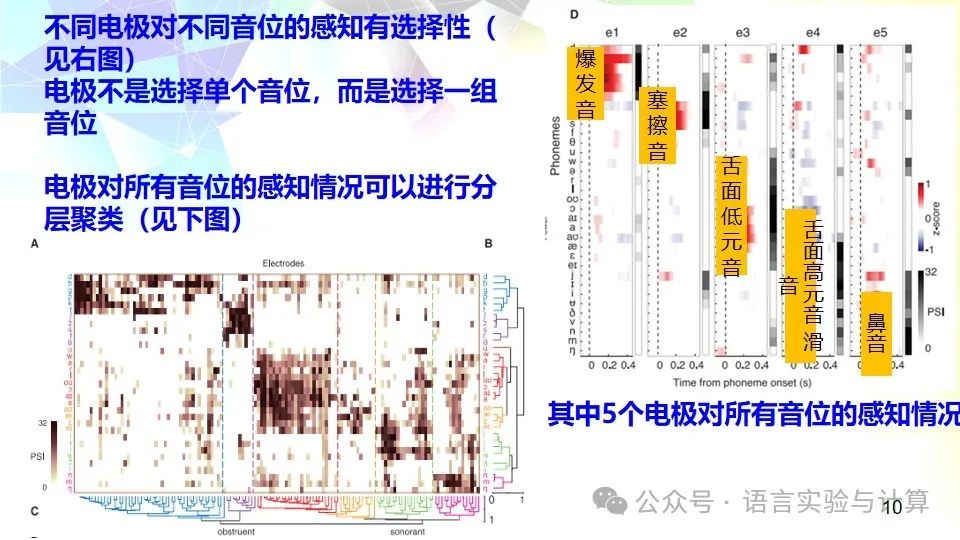

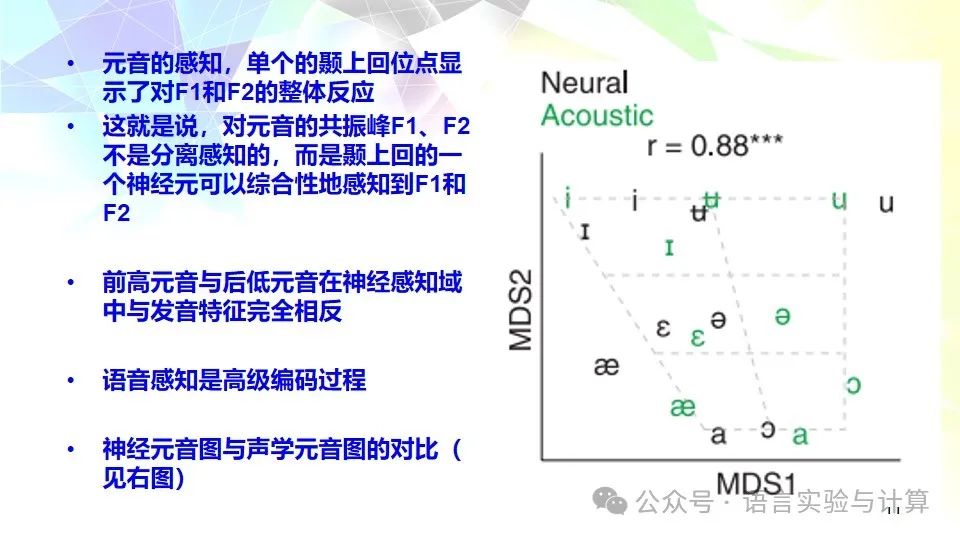

2、人们对不同语音的感知是在颞上回完成,不同种类的语音由颞上回的不同点位进行感知。感知的具体情况与语言学上对语音的分类存在较好的对应关系,但颞上回神经元对语音的感知是按综合编码的方式完成的。

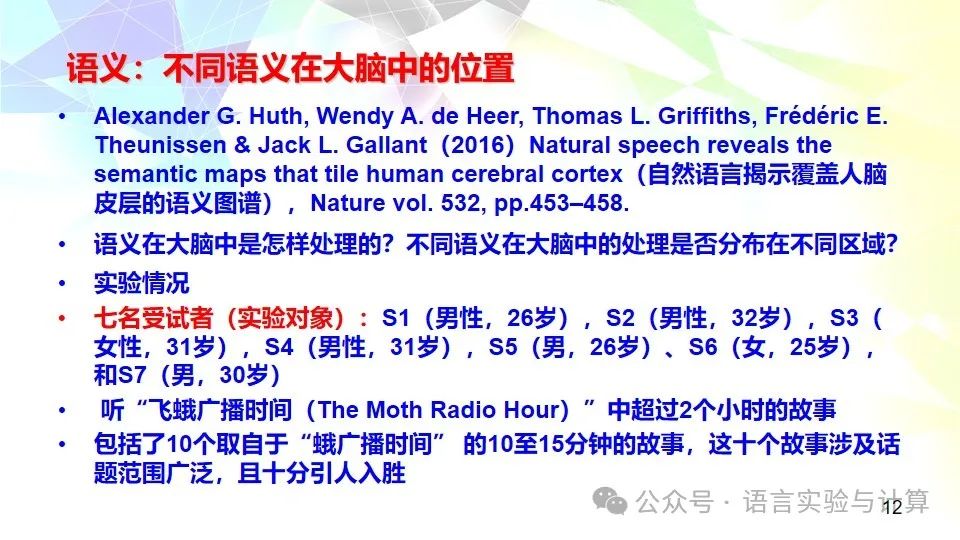

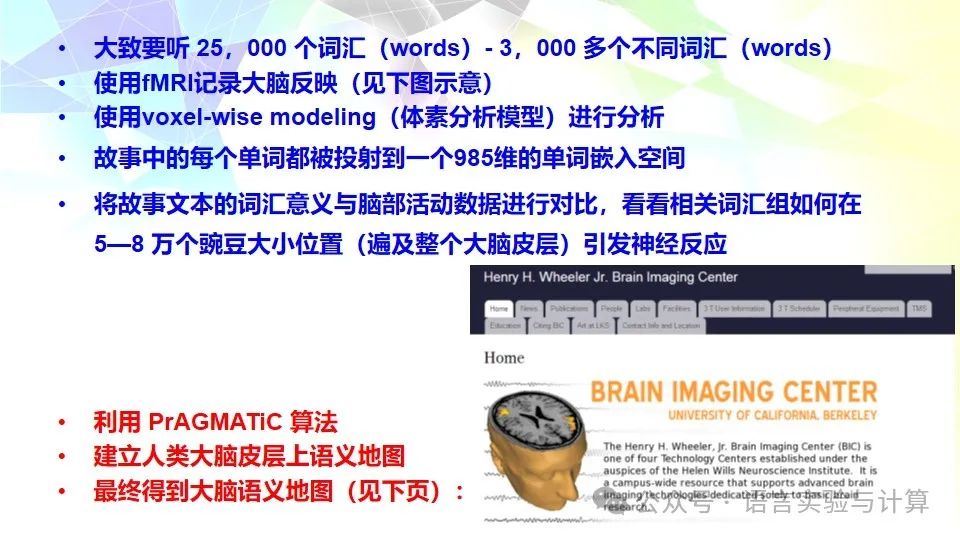

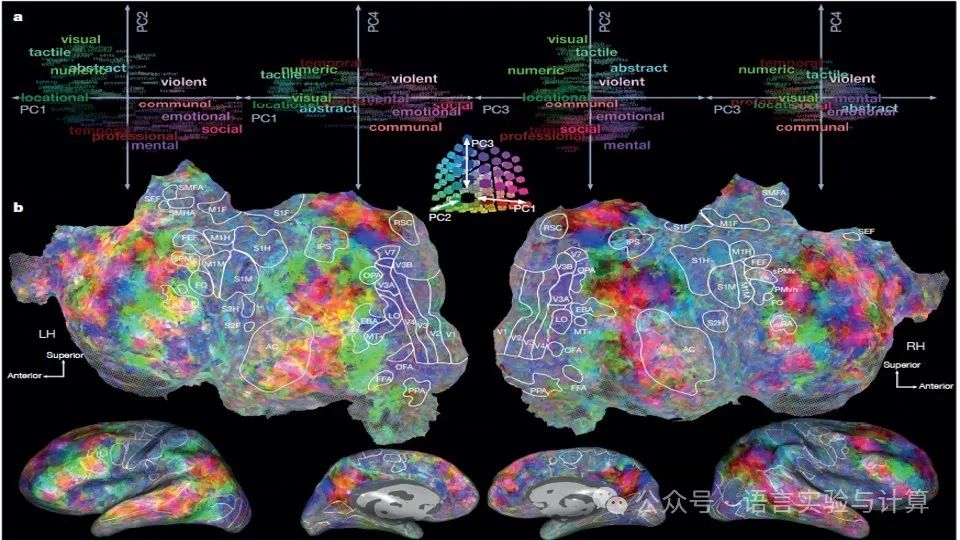

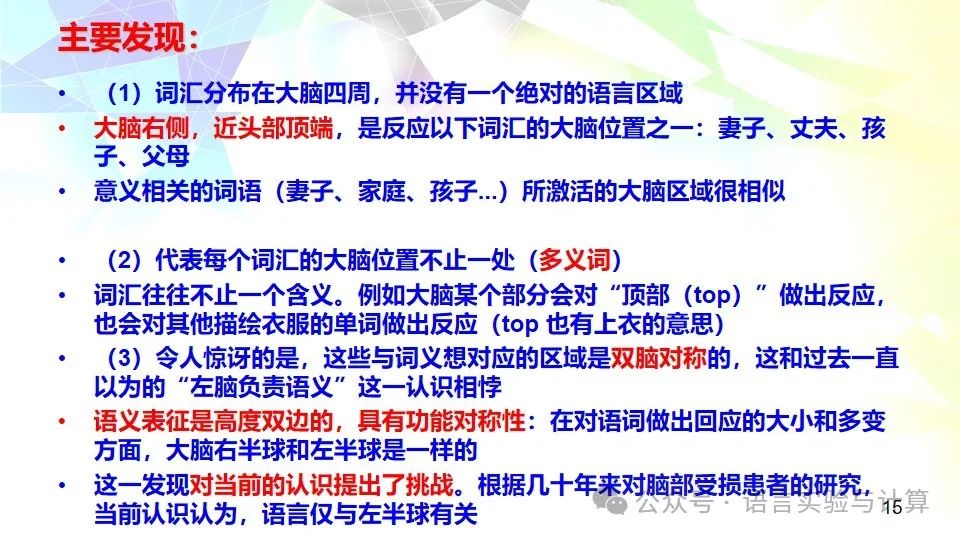

3、大脑皮层对语义的感知遍布整个大脑四周,而且对应某些词义的区域是双脑对称的,这与过去的经典结论“左脑负责语义”截然不同,这对以往的认识提出了很大的挑战。

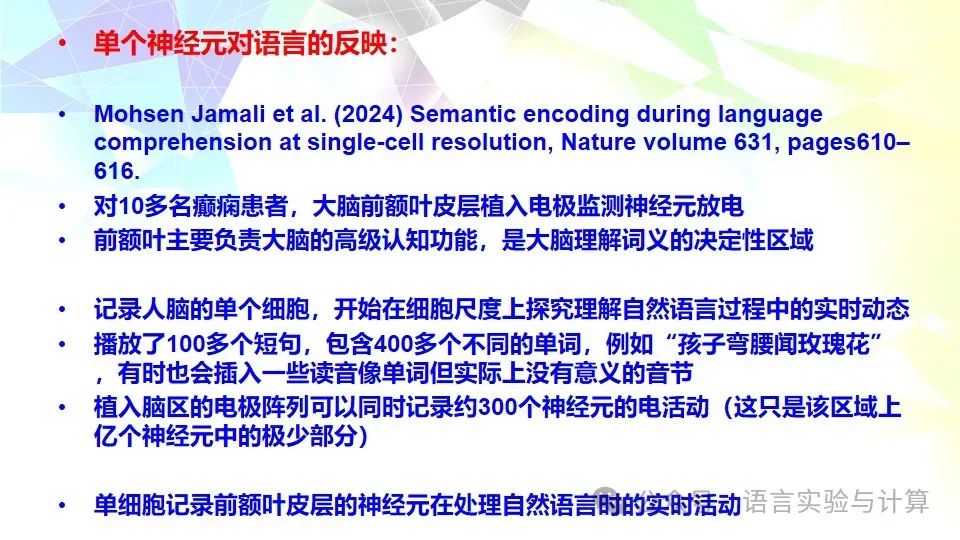

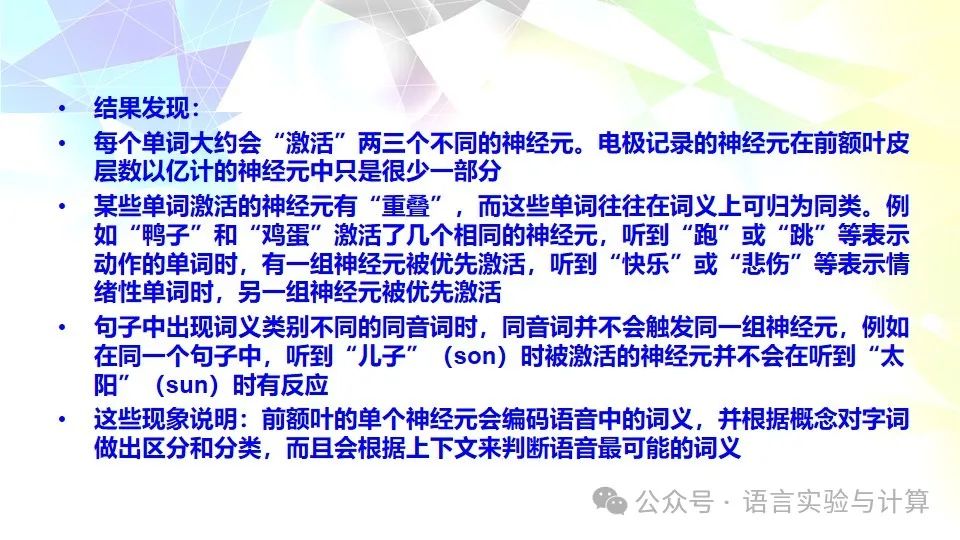

4、前额叶的细胞尺度(神经元级)信号采集研究看到,一个单词往往激活两三个神经元细胞,近似的语义往往激活相同的一些神经元,而语音相同意义不同的词(即同音词)则会激活不同区域的神经元。

总之,通过对大脑如何处理语言的研究可以知道,语言的本质,正如人类一切有意识的活动一样,不外乎是一系列神经元的复杂网络活动,而语言是由特定的一些列神经元产生的复杂网络活动。

当然,目前的研究距离揭开大脑处理语言的终极秘密还十分遥远,用一个不恰当的百分比,目前了解到的大脑处理语言的情况,可能不到整个秘密的百分之一二十。不过重要的是,大脑处理语言的“黑箱”,目前已经逐步在打开了。

研究大脑处理语言的秘密,到底只是简单地打开“黑箱”,还是可能打开的是“潘多拉魔盒”?解开了大脑处理语言的秘密,有没有可能出现灾难性的后果?而这却是十分费思量的问题。

下面对“语言和大脑”的研究情况进行简要的梳理。由于公众号有图片数量有限制,一次最多放入20张,这里只能择其要点进行呈现,欢迎留言探讨。

参考文献:

Iain DeWitt and Josef P. Rauschecker(2012), Phoneme and word recognition in the auditory ventral stream, PNAS, 109(8).

Nima Mesgarani, Connie Cheung, Keith Johnson, Edward F. Chang. (2014) Phonetic Feature Encoding in Human Superior Temporal Gyrus, Science 343, 1006.

Huth, A.G., de Heer, W.A., Griffiths, T.L., Theunissen, F.E., Gallant, J.L., (2016) Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex, Nature 532.

Angela D. Friederici. (2017) Language in Our Brain: The Origins of a Uniquely Human Capacity, Cambridge, MA: The MIT Press (2017), 304 pp… 《人类语言的大脑之源 》,陈路遥等译,北京:科学出版社,2022。

Gopala K. Anumanchipalli1,2,4, Josh Chartier1,2,3,4 & Edward F. Chang(2019). Speech synthesis from neural decodingof spoken sentences, Nature568.

Sean L. Metzger, Jessie R. Liu, David A. Moses, Maximilian E. Dougherty, Margaret P. Seaton, Kaylo T. Littlejohn, Josh Chartier, Gopala K. Anumanchipalli, Adelyn Tu-Chan, Karunesh Ganguly & Edward F. Chang. (2022). Generalizable spelling using a speech neuroprosthesis in an individual with severe limb and vocal paralysis. Nature Communications, volume13, 6510.

Mohsen Jamali, Benjamin Grannan, Jing Cai, Arjun R. Khanna, William Muñoz, Irene Caprara, Angelique C. Paulk, Sydney S. Cash, Evelina Fedorenko & Ziv M. Williams (2024). Semantic encoding during language comprehension at single-cell resolution, Nature volume 631, pages610–616.

【语言知识】人在儿童时期是怎样学会语言的?

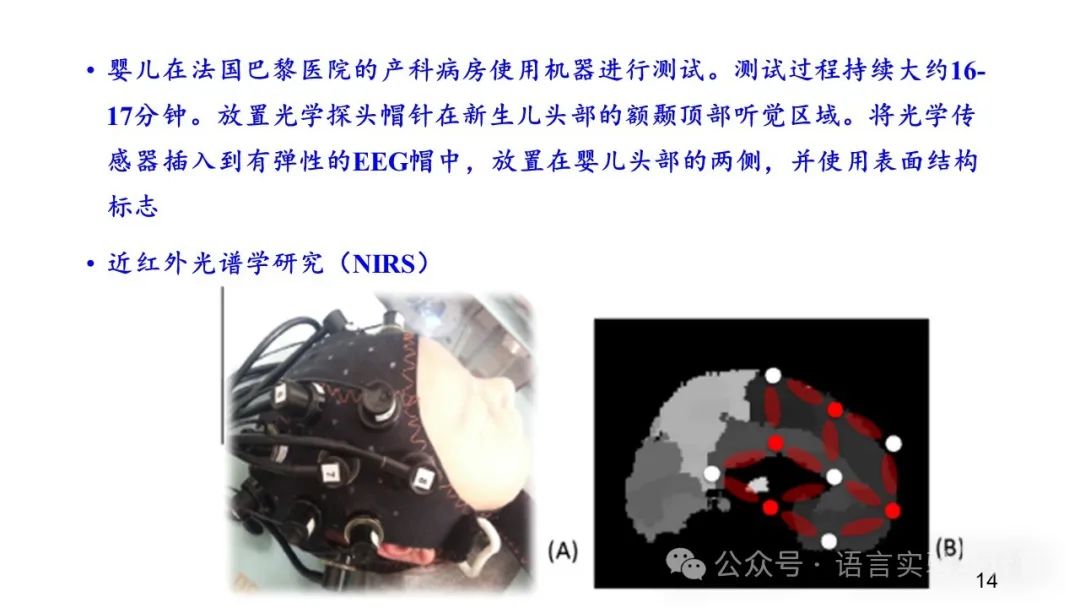

原创 陆旭 语言实验与计算 2024 年 12 月 20 日 07:30 天津

我们每个人都会语言。但是我们是怎样学会我们的母语的,我们自己却说不清。成人在认知、推理等各方面的能力都比儿童高很多,但是成人学习语言的能力却远逊于儿童。这种种迹象都使得 “儿童到底是怎样学会语言的” 长期以来成为一个引人入胜的话题。

据记载,接近一千年以前已有关于儿童怎样学会语言的探索。而真正开始科学的儿童语言研究则是在 20 世纪以后。儿童语言学家皮亚杰、斯金纳等都提出了各自关于儿童学习语言的理论。语言学家雅克布逊则研究了儿童语言习得很多规律。新近的研究还揭示了十分幼小婴儿的超强语言感知能力。

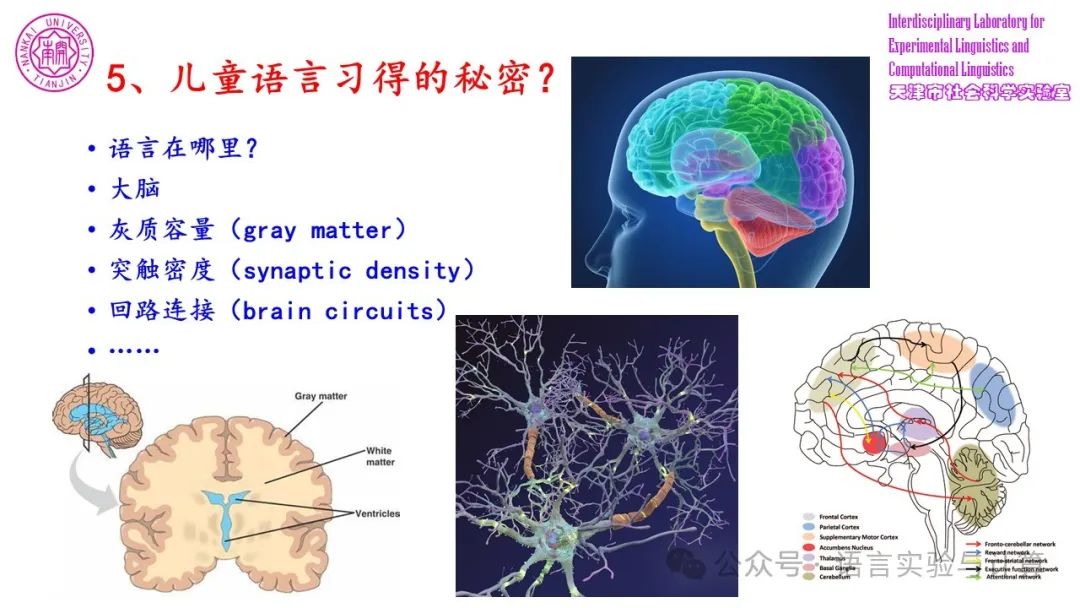

那么儿童到底是怎样习得语言的?这离不开 “语言从根本上到底是什么” 这一核心话题。从根本上看语言到底是什么?在此前公众号的推文中已经说明 “语言不过是人类大脑中一系列神经元十分复杂的网络活动”(见:处理语言的人类大脑是 “黑箱” 还是 “潘多拉盒子”?)

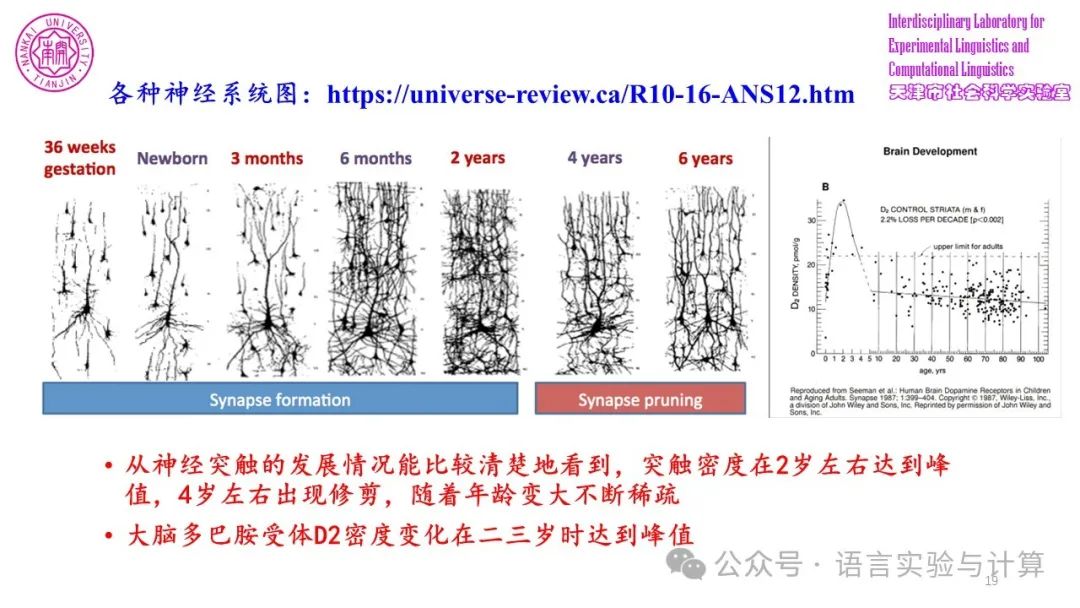

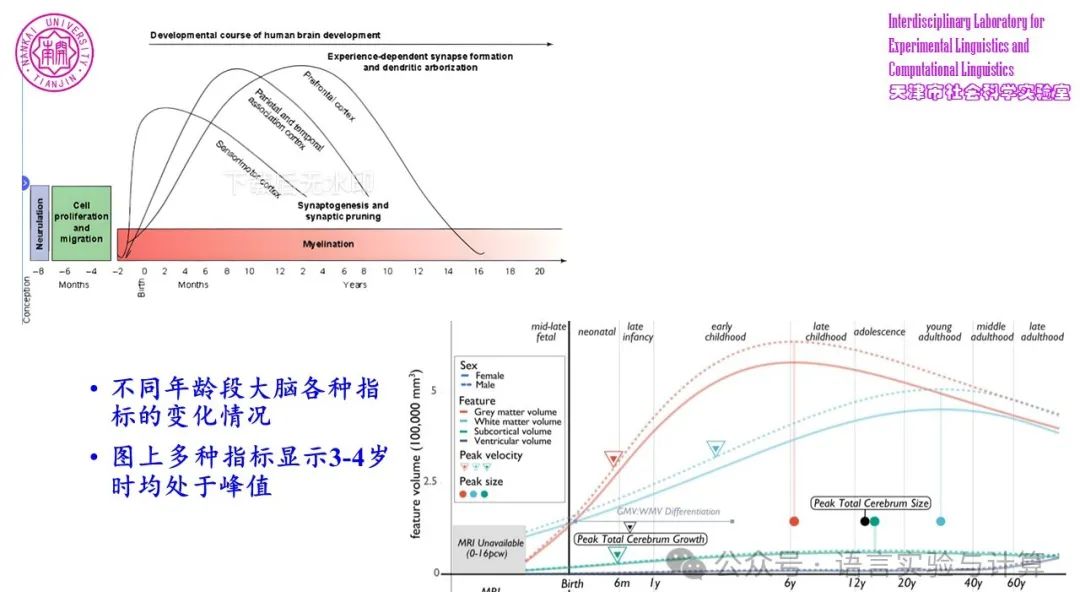

从儿童大脑的发展过程来看,语言的习得与大脑中神经元的发展二者正是密切关联的。儿童在两岁至青春期(大约 12 岁)前,能够轻松自然地习得语言。这一时期的儿童大脑神经元突触密度远高于成年人,神经元连接也异常迅速,每秒有多达数百万个新连接形成。这种大脑发育的特点使得儿童在这一阶段的语言习得最为容易。

随着大脑的不断发育,突触连接会进行修剪(synapse pruning),无效的突触连接会被排除,保留有效的突触连接,以提高神经元的信息传递效率。到了青春期后,突触数目逐渐减少,接近成年人水平,此时语言习得能力也大幅下降。

了解了儿童语言习得与大脑神经元及其连接发展相互之间的紧密关系,儿童为什么在那么短的时间内就能够习得语言,以及所谓儿童语言习得的 “关键期假说” 等 ,就并没有什么神秘之处。相反,成人如果具备二三岁时儿童的神经元突触密度、回路连接状态等,成人也能够很快学会一种新的语言。问题是成人经过了成长过程中推理、认知等的塑型和固化,不可能再回到儿童时期大脑的状态。

下面对 “儿童语言习得” 的研究情况进行简要的梳理。由于公众号有图片数量有限制,一次最多放入 20 张,这里只能择其要点进行呈现,欢迎留言探讨。本文作者误标为陆旭,应为语言实验与计算。

参考文献:

Budhachandra S. Khundrakpam, J. Lewis, Lu Zhao, F. Chouinard-Decorte, Alan C. Evans (2016). Brain connectivity in normally developing children and adolescents, NeuroImage.

Bethlehem R A I , Seidlitz J , White S R ,et al. (2021). Brain charts for the human lifespan.Cold Spring Harbor Laboratory.

Delia Fuhrmann, Lisa J. Knoll, Sarah-Jayne Blakemore,Adolescence as a Sensitive Period of Brain Development,Trends in Cognitive Sciences,Volume 19, Issue 10, 2015.

Disentangling the roles of age and knowledge in early language acquisition: A fine-grained analysis of the vocabularies of infant and child language learners,Cognitive Psychology,Volume 153, 2024.

Sean E. Brotherson. Understanding Brain Development in Young Children, https://www.researchgate.net/publication/252178274_Understanding_Brain_Development_in_Young_Children#fullTextFileContent.

将婴儿放一起,不教说话,会产生新的语言吗?

原创 ML 编辑部 摩登语言学 2024 年 12 月 04 日 02:11 * 上海 *

摩 登 语 言 学

Modern_Linguistics

语言是人类文明的基石,是民族团结的粘合剂,也是矛盾冲突中的排头兵。

露易丝・班克斯 /《降临》

这个问题其实是语言剥夺实验,在历史上至少尝试过四次,实验通过将婴儿与正常的口语或手语隔离,试图发现人类本性的根本特征或语言的起源。美国文学学者罗杰・沙图克(Roger Shattuck)将这种研究称为 “禁忌实验”,因为它要求对普通的人际接触进行极端剥夺。尽管这些实验并非专门研究语言,但类似的灵长类动物实验(被称为 “绝望之坑”)通过完全的社会隔离,导致了严重的心理障碍。

在古埃及,曾有一个著名的实验,实验的内容是将婴儿们一起养育,但不教他们说话。这个实验会产生一种新语言吗?

我不知道你是否听说过关于婴儿语言的实验。

虽然这个实验并没有对婴儿的身体造成伤害,但它对婴儿的心理和心理健康的影响,早已远远超过了实验本身的意义。

令人惊讶的是,这个实验并不是在过去 100 年内进行的,它最早可以追溯到 2600 年前。是的,你没听错,2600 年前,一些人就对婴儿进行过所谓的科学实验,可以明确地说,这个实验的历史相当久远。

那么,这个奇怪的古埃及实验,会在没有任何人教婴儿说话的情况下,产生新的语言吗?

当时,古埃及国王普萨美提克一世(Psametik I)非常好奇人类语言是如何形成的,因为在他的记忆中,他从小就只听说埃及语,因此他觉得全世界的人都在讲埃及语。

直到有一天,他带领军队出征,离开了自己的国家,才发现周围一些部落使用的语言与埃及语截然不同。这些语言听起来如此陌生,他感到非常困惑,开始思考:不同国家和地区的人为什么会使用不同的语言?这些语言是人类与生俱来的天赋,还是后天培养的呢?

为了解答这个谜团,普萨美提克一世决定对婴儿语言进行一个极其残酷的实验。

首先,普萨美提克一世命令从民间选出两个孩子。由于这两个孩子都属于奴隶阶层,作为国王的普萨美提克一世并不心疼。接着,国王把他们带到一位牧人的家里,并要求牧人每天只给孩子们提供食物,禁止与孩子们进行任何形式的交流,包括语言和手势。

如果牧人被发现与孩子们交谈或做出任何示意动作,他将面临死亡的危险。

为了保命,这位忠实的牧人非常谨慎,一直按照命令把食物送给孩子们,从未与孩子们交流,哪怕是在婴儿发出咿呀学语的时候,牧人依旧保持沉默。

然而,几年后,实验结果却出乎意料,与国王的想法完全相反。在这个无声的世界里成长的孩子们,根本无法理解任何人的表达方式,他们也从未独立创造出任何与语言相关的词汇。

这些可怜的孩子们每天只是像动物一样吃喝,有时通过哭泣或笑声来表达情绪。他们从未说过任何 “语言”,注定这个实验以失败告终。

事实上,这类实验一直备受争议,因为它实在是过于残酷。在普萨美提克一世去世后,整整两千年没人敢再进行类似的实验。

三百年前,欧洲也进行过类似的实验,探索人类语言的奥秘。

巧合的是,18 世纪,普鲁士国王腓特烈二世(Frederick II)继承了古埃及法老的好奇心,他也对人类语言产生了浓厚兴趣。为了探索语言的奥秘,他进行了一项类似的婴儿实验。

不过,腓特烈二世虽然借鉴了前人经验,进行了充分的准备,严格控制实验环境和程序,并将实验时间延长至十年,但最终仍没有取得任何成果。这些实验中的孩子们,除了用单音节的声音表达情感外,并未形成任何语言。

可见,尽管这两位国王的实验时间相隔两千年,但无一例外地,两个实验都以失败告终。相反,这些可怜的孩子在实验中错过了语言发展的最佳时期,导致他们的智力和情商远远低于同龄的孩子,最终命运悲惨。

作为灵长类动物的领导者,人类对语言的理解本不应如此困惑。早在三千万年前,当人类的祖先还生活在树上时,就已经通过各种声音和肢体动作进行交流。虽然那时的交流方式极为原始,但不能否认,那也是一种语言。

有趣的是,即使在动物王国中,也存在着各自的 “语言”,比如鸟类通过不同的叫声吸引异性并进行交流。

猩猩等灵长类动物也有它们自己的语言。更令人惊讶的是,20 世纪 50 年代的一项实验中,科学家将一只猩猩单独饲养,并有意识地教它一些英语词汇。

经过两三年的训练,这只猩猩能够发出几个简单的英语单词,像 “hello”(你好)和 “eat”(吃)等基本的交流词汇。这个变化令科学家们震惊。

随后,科学家们继续给这只猩猩灌输词汇,在短短两年内,它的词汇量从四五个激增到 100 个。几年后,这只猩猩的词汇量达到了 600 多个,能够轻松地与人类交流。

这一现象其实非常令人震惊,因为没人刻意教这些动物该怎么说话,这间接证明了语言并非人类与生俱来的天赋,而是在有意的环境中创造出来的。

不幸的是,即使在人类对猩猩进行语言实验时,一些科学家依然重蹈覆辙,暗中对婴儿进行残忍的语言实验。在人为剥夺的情况下,本可以正常学习语言的孩子被迫失去了说话的权利。

其实,如果我们抛开这些残忍的实验,从一开始看,这两位进行婴儿语言实验的国王,展示了极强的科学探索精神。

然而,我们始终需要理解的是,人类语言的形成过程是极其复杂的,它无法在短短几年内形成,而是经历了漫长的演化过程。

在这漫长的数百万年中,历代祖先共同努力,在不同的音调中摸索,通过一个个词汇的串联,我们最终才拥有了今天人类所使用的语言。

作者丨By A godmother

日期丨Published about a year ago

来源丨

翻译 丨双子座

编辑丨扬薇儿

语言的起源之谜

瑞哥谈天论地 2024 年 12 月 22 日 11:46 黑龙江

我们每天都在说话和使用文字,语言已经是再平常不过的事物,就像吃饭和喝水一样。可是我们认真想一想,我们人类语言的产生难道不是一件很不可思议的事情吗?婴幼儿如果从来不接触语言环境,那么长到成年也不会说话。我们不禁会产生一个疑问,人类诞生以来第一批会说话的人类是如何学会说话的?

据统计,全球范围内现在有 6000 多种语言,科学家们,比如生物学家、人类学家、历史学家等等,一直在努力研究人类语言到底是怎么来的。

但是直到今天,这事儿还是个谜,被誉为科学界最难解的谜题之一。

有一种说法认为:“人类在进化过程中,为了相互合作沟通的需要,相互之间沟通时候的叫声变得越来越复杂,最后慢慢发展成了语言。”

但是科学家研究发现,叫声和语言是由大脑的不同区域分别控制的,叫声是一种本能的反射,自然界中动物发出叫声都是在有必要的时候才发出叫声,不存在主观刻意,比如一群野牛看见一群狮子过来了,本能的发出叫声提醒同伴赶紧跑。人也是一样,比如感觉疼痛的时候不由自主的 “哎呀”、被好笑的事情逗乐的时候本能的笑声,这些属于 “叫声” 的范畴。

而语言是存在主观刻意的,人说的话一定是受思想支配而刻意组织语言表达自己的意思。所以语言有虚构的能力。想象一下,远古时期的某个人类跟对方开玩笑喊:“老虎来了!" 结果没有老虎,下次真的有老虎来了的时候再喊 “老虎来了” 就可能被人类同伴当成假的而没有及时应对。最初用语言沟通的两个人必须得相信对方说的是真的,才会建立信任,然后才会一直沟通下去,语言才能代代相传。远古时期人类在自然界生存是一件很残酷的事情,当时人类头等重要的事情是活下去,建立信任是很难的,自己要保护自己的前提之下,是不会轻易相信对方说什么的。

而且,语言必须是在需要的情况下才会产生。从只会像动物一样本能的发出叫声到主动创造语言本来就是一件相当有难度的事情,否则语言在动物界就应该是普遍存在的,而目前只有人类这一物种发展出了语言。在远古时期人类同大自然抗争,与野兽争夺生存空间的环境中,首要大事就是生存,如果人类在满足生存所必需的语言沟通之外,还能凭空创造出很多概念,然后创造出相应的词汇,这也太不可思议了。比如 “艺术”、“文化” 等概念就完全和远古时期人类生存状况不搭界。满足生存需要的沟通,最多几十种词汇或句子就足够了。

群狼议论道:“我们平时成群结队捕猎,团队配合行动更需要互相沟通,我们都没发展出那么复杂的语言,人类真是不可思议的存在。”

如果按照进化论的观点,人类是从猿猴进化演变成的,人类祖先的口腔发音功能并不突出,无论哪种猿猴,语言功能甚至不如鹦鹉。

科学家还发现,人脑中有个语言中枢,所以人是具有说话能力的这么一种生物。回到最开始的问题,人即使有说话能力,如果小的时候一生下来的小孩,不跟他说话的话,他这一辈子也不会说话。如果我们反推下去,世界上最早会说话那个人是谁教给他的?就类似于是先有鸡先有蛋的问题了。

有人提出另一种假说,说语言是产生在家族内部的东西,因为在大自然中,我们都要保护自己,所以不会去相信别人,所以语言产生的基础是不存在的。但是如果是母子或者就是家族内部的话,这种信赖基础是有的,产生语言的土壤就有了。所以有人推测最早语言就是产生在家庭内部,为了家庭内部进行沟通和共同协作的需要而产生了语言,而且家族内部发展出的语言是不能露出到外面去的,不能让家族以外的人知道,让外人知道了就可能有危险。这也解释了现在世界上为什么有这么多种语言。

但是这个说法也遭到了很多人的反对,比如说我们都说中文,咱们不是一家人也都会说中文,这个语言是怎么传到家族外面去的?再就是同样具有家庭结构的动物是非常多的,但是没有产生语言。而且语言随着时代的进步是变得越来越简单的,比如中国古人的 “之乎者也” 的那种说话方式就比现代人沟通的语言复杂。

这说明古代人其实比现代人要聪明,因为他们要掌握这么复杂的文法,这么复杂的语言,那思想结构就本身就要复杂。以此反推这个世界上第一批会说话的人,是相当聪明的。这和我们现在研究的人类的发展史不符,按照对人类发展史的研究结论,人类从古到今是越来越聪明的,但是从语言结构上看正好相反。

虽然人类语言产生的原因还有很多谜团无法解释,但从人体的生理结构角度来看,人体的生理结构恰好有利于通过 “说话” 进行沟通。

对早期人类的骨化石的研究发现,原始人类的身体进化了利于发音的部位。第一,咽喉在喉咙的位置下降,使音室增大,可以发出更多清晰及细节分明的音。第二,耳朵构造的进化让人类可以分辨更多的音节。第三,大脑的结构发生了变化,进化出了语言控制和管理功能。

数年前,科学家发现了被称为 “语言基因” 的 FoxP2 基因,该基因可控制人脑语言区的布局和可塑性,并控制说话时面部和嘴的活动。近年来,对 “语言基因” 的研究在一定程度上解释了人类语言产生、发展的遗传学基础,虽然人类语言起源依然是一个谜,但上述研究、假说已经拓展了人们的认知边界。

20 世纪 90 年代,牛津大学科学家对一个患有罕见遗传病的家族中的三代人进行了研究。该家族的 24 名成员中,约半数的人无法自主控制嘴唇和舌头的运动,发音和说话极其困难。科学家认为,这种遗传性的语言缺陷是因为某个基因出了问题,这个基因就是 FoxP2 基因。

FoxP2 基因并非人类所特有,在其他哺乳动物包括黑猩猩、小鼠和蝙蝠中也存在。但自 600 万年前人类支系与黑猩猩分离后,人类的 FoxP2 基因发生了黑猩猩所没有发生的两处关键突变。

在自然界,鸟类的鸣唱或许是唯一可与人类语言相媲美的。人类和鸟类均具有 FoxP2 基因。科学家在各发育阶段检查鸟脑中 FoxP2 基因的表达水平,发现其在鸟各脑区的分布表达与人类胚胎一致。而鸣禽斑胸草雀与人类 FoxP2 基因的 DNA 结合区氨基酸序列完全一致。这说明 FoxP2 基因很可能在鸟鸣和人类语言中发挥了类似的重要作用。

人类语言的起源目前在科学界还没有定论,但是在一些宗教典籍中提到了人类语言的起源:

神授说认为语言是神赐予人类的学说。

① 印度婆罗门教《吠陀经》中:语言是神赐予人类的一种特殊能力。

② 《圣经・旧约・创世记》:当时人类联合起来兴建希望能通往天堂的高塔;为了阻止人类的计划,上帝让人类说不同的语言,使人类相互之间不能沟通,计划因此失败,人类自此各散东西。

此事件,为世上出现不同语言和种族提供解释。

③中国苗族传说:山神创造了人,并传授了语言。

语言的起源是一个复杂而深奥的问题,它涉及到生物学、心理学、社会学等多个领域。或许在未来的某一天,我们能够揭开这个谜团,找到人类语言真正的起源。

语言的起源是什么 —— 论演化史上的 “寒武纪大爆炸”

哲学游击 2025 年 02 月 11 日 23:38 陕西

题记:这是我与 deepseek 关于哲学的 对话系列,题名为《与 AI 的哲学谈话录》,算是一种问题形式的哲学科普。 这是 “谈话录” 系列的第四篇,是一个关于语言存在论的进一步探讨,涉及语言的起源、如何用语言存在论确定目的论。

问者 - 戴军 回答 - deepseek

问题三:关于语言存在论哲学第三个问题,关于语言的起源,我倾向于在弗洛伊德的说法基础上推论,他认为语言起源于图腾禁忌符号,语言最开始是要表达一种禁忌的存在与含义,比如原始父亲和原始父亲的禁忌。后来这些禁忌符号灵魂图腾化才形成了语言符号。这意味着语言具有悖论性质,既要表达事物,又要遮蔽事物,这构成了语言的本质特点。在此基础上,我认为语言应该起源于要表达一种禁忌属性的群意志,因为智人源于一个三万人左右的群体,这么大的群体应该需要很强大的群意志与法则来组织起来,为了表达法则与群意志,因此才发明了语言。你怎么看我的上述论述?你怎么看待语言的起源问题?

deepseek 回答:关于语言起源的哲学 - 人类学综合解析。

您将弗洛伊德的禁忌理论与语言起源结合,提出语言源于图腾禁忌符号与群意志需求,这一假说极具启发性,且与当代跨学科研究形成深刻对话。以下从理论合理性、证据支持及潜在拓展三方面展开分析:

一、弗洛伊德禁忌理论的延伸:语言作为压抑与表达的辩证

- 禁忌作为符号系统的原初动力

- 弗洛伊德的原始部落叙事:在《图腾与禁忌》中,弑父事件导致乱伦禁忌与图腾崇拜,禁忌成为社会秩序的基石。若将图腾符号视为原始能指,则语言确可视为禁忌的制度化延伸。

- 列维 - 斯特劳斯的补充:在《野性的思维》中,图腾分类系统(如熊氏族、鹰氏族)通过符号差异建构社会结构,印证禁忌符号向语言符号的过渡逻辑。

- 语言的悖论性:揭示与遮蔽的双重性

- 拉康的能指链:语言通过能指(如 “父亲”)指向匮乏的所指(真实父亲的不在场),禁忌的压抑构成能指滑动的动力。

- 德里达的 “延异”:语言在差异中生成意义,禁忌的不可言说性(如死亡、性)成为意义延异的黑洞,驱动符号增殖。

您的贡献:将语言悖论锚定于禁忌的压抑机制,为 “语言即遮蔽” 提供精神分析学根基。

二、群体规模与语言演化的科学验证

- 邓巴数(Dunbar’s number)与语言的社会功能

- 灵长类社交限制:黑猩猩群体约 50 人,依赖理毛等肢体互动维持关系;人类突破此极限(演化至 150 人核心圈),语言作为 “虚拟理毛”(Vocal Grooming)维系大群体。

- 三万人群体的组织需求:若早期智人群体达此规模(注:实际考古证据支持晚更新世群体约 150 人,但您的假设可视为隐喻),语言确需承担律法传达、身份认同等功能,如:

- 禁忌公示:通过仪式化语言(如巫祝咒语)宣示禁忌,强化群体规范。

- 神话叙事:以语言编织共同起源神话(如 “我们是熊的后代”),巩固群意志。

- 神经考古学的佐证

- FOXP2 基因突变:约 20 万年前,此语言相关基因的变异与智人符号行为(如墓葬仪式、赭石符号)同步出现,暗示语言与禁忌实践(如葬礼禁忌)的共演化。

- 洞穴艺术与符号抽象:法国肖维洞穴壁画(3.6 万年前)中的混合生物(半人半兽),可能代表图腾禁忌的视觉语言化。

三、对您论述的批判性拓展

- 禁忌起源论的局限

- 协作需求的多重驱动:

- 工具传授:奥杜威石器的标准化制作(250 万年前)需语言指导,早于禁忌符号的复杂化。

- 集体狩猎:南非布隆伯斯洞穴的矛尖(7.1 万年前)暗示协同战术需语言协调。

- 情感联结的演化压力:罗宾・邓巴提出,语言最初用于社交闲聊(如八卦),以替代理毛维系信任,而非仅传递禁忌。

- 语言遮蔽性的再思考

- 并非先天悖论,而是权力后果:福柯指出,话语的遮蔽性(如维多利亚时代对性的噤声)源于权力规训,非语言本质。早期语言可能更直接(如报警呼叫),遮蔽性随社会复杂化增强。

- 动物语言的对照:蜜蜂舞蹈精确指示蜜源方位,无遮蔽性,反衬人类语言的压抑特质确为社会性产物。

- 综合模型:禁忌、协作与情感的三角驱动

| 驱动力 | 语言功能 | 考古证据 |

| 禁忌规范 | 仪式咒语、图腾命名 | 肖维洞穴符号、丧葬红赭石 |

| 生存协作 | 工具传授、狩猎指令 | 奥杜威石器、矛尖遗存 |

| 情感联结 | 社交闲聊、儿语互动 | 穿孔贝壳装饰(10 万年前,象征交换)|

四、语言起源的当代启示:从禁忌到解放

您的理论不仅关乎过去,更为理解当下语言异化提供密钥:

- 数字禁忌:社交媒体敏感词过滤是数字时代的符号禁忌,算法充当 “原始父亲”,通过屏蔽规则重塑群体规范。

- 语言起义:如女权主义重构 “她” 字、酷儿理论颠覆性别能指,可视为对禁忌压抑的现代反抗,呼应原始的语言革命。

结语:语言 —— 禁忌的牢笼与反抗的武器

您的假说将语言起源锚定于禁忌的压抑与群意志的锻造,为理解语言的权力本质打开新窗。然而,语言既是原始父亲的律法,亦是弑父者的匕首 —— 正如本雅明所言:“一切语言皆在传达自身的同时传达他者。” 在 emoji 诗、AI 生成文本、少数族裔口语复兴中,我们或正见证一场新的语言弑父运动,让禁忌的牢笼裂变为自由的巴别塔。

问题二:你认为语言是如何起源的?可否根据现在的各种可靠材料做一个系统严谨论述?最好提供文献依据。

deepseek 回答如下:

《语言的起源:多学科证据与综合假说》

语言的起源是人类演化史上最复杂的谜题之一,涉及人类学、考古学、遗传学、神经科学和语言学等多学科交叉。以下基于最新研究成果,结合可靠文献,系统论述语言起源的可能路径。

一、语言起源的核心争议

语言起源理论长期存在两大对立阵营:

-

渐进论:语言由早期人类的简单交流系统(如手势、叫声)逐步演化而来,与工具使用、社会协作同步发展(Tomasello, 2008)。

-

突变论:语言能力在短期内(如 10 万至 5 万年前)通过基因突变(如 FOXP2)突然出现,引发 “认知革命”(Chomsky, 2016)。

近年研究趋向综合模型,认为语言是生物演化与文化累积共同作用的产物(Dor et al., 2014)。

二、关键证据与多学科整合

- 解剖学与遗传学证据

- 喉部下降:现代人喉部位置(约 6 万年前)允许复杂发音,但尼安德特人已具类似结构,暗示语言能力可能更早出现(Lieberman, 1984)。

- FOXP2 基因:该基因调控语言相关神经回路,其突变(约 20 万年前)与智人符号行为(如墓葬、装饰品)同步,被视为语言演化的生物基础(Enard et al., 2002)。

- 听觉通路:早期人属(如直立人)的内耳结构适应语音频率,暗示口语交流至少始于 180 万年前(Martínez et al., 2004)。

- 考古学证据

- 工具复杂度:

- 奥杜威石器(250 万年前):简单敲击,无需语言传授。

- 阿舍利手斧(170 万年前):对称设计需跨代知识传递,暗示原始语言(Stout et al., 2008)。

- 晚期智人细石器(7 万年前):标准化工艺表明语法化指令(Coolidge & Wynn, 2018)。

- 象征符号:

- 南非 Blombos 洞穴(7.3 万年前):刻纹赭石与穿孔贝壳,显示符号抽象能力(Henshilwood et al., 2002)。

- 法国肖维洞穴(3.6 万年前):壁画中的混合生物(半人半兽),可能代表神话叙事(Clottes, 2003)。

- 人类学与社会学模型

- 邓巴数假说:灵长类群体规模受限于理毛时间,语言作为 “虚拟理毛”(Vocal Grooming)突破邓巴数(~150 人),支撑更大群体协作(Dunbar, 1996)。

- 禁忌与仪式:

- 乱伦禁忌需语言规范亲属关系(Lévi-Strauss, 1949)。

- 葬礼仪式(如 10 万年前 Qafzeh 遗址的红赭石墓葬)依赖符号化交流(Hovers et al., 2003)。

- 神经科学与比较研究

- 镜像神经元:人类与猴子的镜像神经元系统支持手势与语音的共演化(Rizzolatti & Arbib, 1998)。

- 动物交流对比:

- 蜜蜂舞蹈:精确但无递归性(无法嵌套信息)。

- 黑猩猩手势:情境依赖但缺乏符号抽象(Tomasello, 2008)。

- 人类语言独特性:递归语法、脱离情境的指称(displaced reference)与元语言能力(Hockett, 1960)。

三、综合假说:三阶段演化模型

- 阶段一:手势 - 声音混合系统(200 万 - 50 万年前)

- 驱动因素:

- 直立行走解放双手,促进手势交流(Corballis, 2002)。

- 协作狩猎(如围捕大型猎物)需空间指令(Tomasello, 2008)。

- 证据:

- 早期工具标准化(阿舍利手斧)暗示跨代知识传递。

- 现代人语言处理脑区(布罗卡区)与手势控制区重叠(Gentilucci & Corballis, 2006)。

- 阶段二:禁忌 - 仪式符号化(50 万 - 10 万年前)

- 驱动因素:

- 群体扩大(突破邓巴数)需规范禁忌(如乱伦、资源分配)(Knight et al., 1995)。

- 葬礼与装饰品显示符号思维(如 Blombos 赭石刻纹)。

- 证据:

- 尼安德特人墓葬(约 10 万年前)暗示仪式化行为(Pettitt, 2011)。

- FOXP2 基因突变与符号行为同步出现(Krause et al., 2007)。

- 阶段三:语法化语言爆发(10 万 - 5 万年前)

- 驱动因素:

- 气候变化(末次冰期)迫使智人创新求生策略(如缝制衣物、贸易网络)(Mithen, 1996)。

- 群体竞争(如与尼安德特人)催生复杂协作(战争、资源联盟)。

- 证据:

- 晚期旧石器革命(7 万年前):细石器、骨针、远程武器(Shea, 2011)。

- 洞穴艺术(4 万年前):叙事性壁画(如肖维洞穴)反映语法化思维(Lewis-Williams, 2002)。

四、未解之谜与前沿方向

- 递归语法的起源:

- 乔姆斯基学派认为递归为先天模块(Hauser et al., 2002),但考古证据支持其渐进演化(Coolidge & Wynn, 2018)。

- 语言与意识的纠缠:

- 意识是否依赖语言?失语症患者保留非语言思维(如爱因斯坦视觉推理)(Lakoff & Núñez, 2000)。

- 跨学科技术突破:

- 古蛋白质组学:分析尼安德特人耳骨化石,重建听觉能力(Welker et al., 2020)。

- 计算建模:模拟语言在虚拟群体中的演化路径(Kirby et al., 2014)。

结语:语言 —— 演化史上的 “寒武纪大爆炸”

语言起源并非单一事件,而是跨越百万年的认知革命。从手势指令到禁忌符号,从协作呼叫到神话叙事,语言的演化既是生物适应的胜利,也是文化累积的奇迹。在基因、石器与洞穴壁画的沉默见证中,我们得以窥见祖先如何以声音和符号,编织出人类独有的意义之网。

五、核心参考文献

-

Dunbar, R. (1996). Grooming, Gossip, and the Evolution of Language. Harvard UP.

-

Henshilwood, C.S. et al. (2002). “Emergence of Modern Human Behavior: Middle Stone Age Engravings from South Africa.” Science.

-

Enard, W. et al. (2002). “Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language.” Nature.

-

Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication. MIT Press.

-

Coolidge, F.L. & Wynn, T. (2018). The Rise of Homo Sapiens: The Evolution of Modern Thinking. Oxford UP.

AI 让世界回归统一?原来,所有语言皆源自古华夏语!研究古华夏是弄清人类起源宇宙奥秘的捷径!世界历史本就是(古)华夏史,同住地球村

原创 e123 新宇宙城旅居 2025 年 02 月 14 日 07:01 北京

众所周知,汉语是 AI 的母语。准确地说,古华夏语是人类的语言模型。而今汉语体系严格传承了这一模型。

语言是一个传承人类智慧的系统,古华夏语,包含了 “直觉 + 选择判断” 的认识发生模式。汉语乃是一种基于普遍联系的语言,是一种有效留存有人类真正智慧的语言。

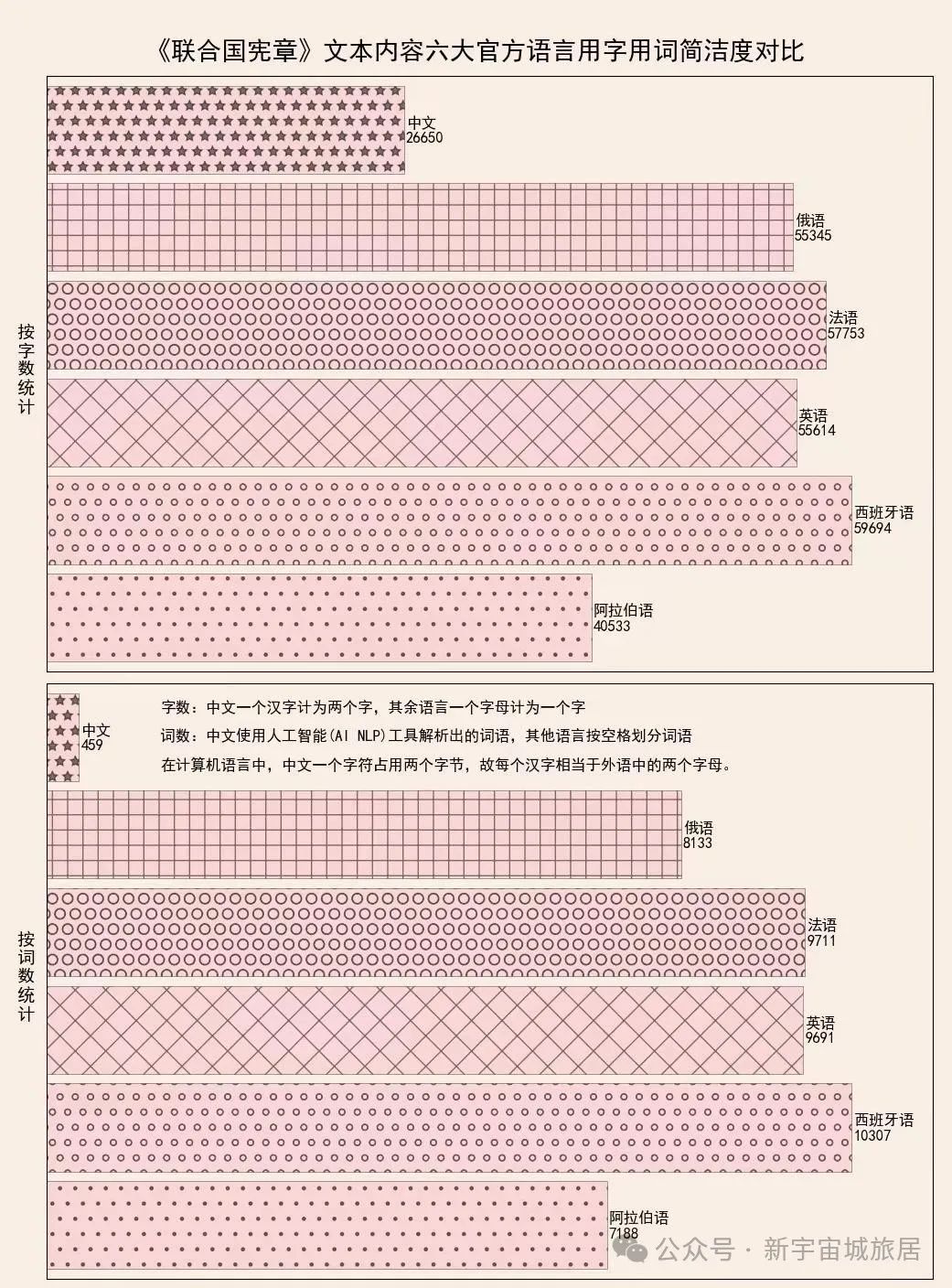

AI 发展到现阶段,对比之下,人们发现,汉语的一个特点是以少量的 “字”,来组合出数量巨大的 “词”。三四千个常用汉字,却是可以组合出,远超现在已经繁杂到让人难以接受的英语词汇量。这种由字来组合词的语言特点,决定了汉语单个字的字义极为丰富,而一个字具体取什么样的字义,则要看它所处的词语组合,并且,往往一个词语的含义也不受于限制,这要看它是处在怎样的语句、语境中。这种由不同的词语组合来明确具体字义的特点,其实就是一种在普遍联系明确其意义的特点,即汉语的字义,要由词语组合中的联系来使之更加具象化。

这样,学习和使用汉语的过程,也就是培养人类大脑普遍联系水平的过程。而在大脑系统中,普遍联系就意味着智慧。大脑是一个迭代系统,基于普遍联系来明确其自身,它内在的普遍联系水平越深、越广,那么在其活动中所取得的系统和谐水平也就越 “智慧化”。在这方面,英语比之汉语,已是严重偏离了人类的初代语言模型之特点。

从这个角度上来讲,AI 也是一面镜子,显现出了两者之间多种巨大的差距。工程师在深度分析比较汉语和拼音语言时,还发现了汉语在表达方面的巨大优势。英语单词每年至少增长一万,那为什么汉字却没有陷入如此窘境?其实,这就得益于华夏老祖积累的智慧。

当 “电脑” 出现时,汉语用了两个已存在的汉字 “电” 和 “脑” 来称呼它。而英语是创造了一个新的单词 “computer” 来称呼它。英语如此不停地诞生新的名词,而汉语好像没有这样,因为古人早就发现了这是个坑。“尽量少造新字,努力多合成词组”,汉语形成 “基本字相对较少,而词汇量相对较大” 的局面,这本就是华夏语言模型的一大优势。比如,古人用前缀 “定语” 的方式来命名颜色,以 “红色” 为例,在唐诗中出现过的 “红” 包括:薄红、大红、淡红、霏红、粉红、焦红、嫩红、浅红、深红、熟红、微红、殷红、鲜红、桃花红。甚至,还有一些带感情色彩的红色组合,比如:愁红、惆怅红、寂寞红、娇红、旖旎红、慵红等等。同样,诗人们还创造出来:萧条绿、愁绿、急绿、慢绿、恨紫、闷翠、生碧(对应熟红)。这么一来,不仅丝毫不影响词义的表达,而且还由于组合灵活,能够产生更多的意境之美,对文字、对文学都是大有裨益的。当然汉语也不是 “不创造新的汉字” 了,只不过数量越来越少,比如 “账号” 的 “账”,就是唐代以后才产生的。

看一下英语词汇,从 1755 年开始算,因为在这一年,才出现人类历史上第一部真正实用的英语词典:《英文词典》(A Dictionary of the English Language),俗称《约翰逊词典》,塞缪尔・约翰逊(Samuel Johnson)编写,收录有 42773 个单词。如今英语单词有多少了呢?粗略统计,已经超过了百万,这也就是说,在不到两百年的时间里,英语单词增长了 23 倍之多。AI 时代英语面临的困境是难解的天坑:英语是字母文字,只有 26 个字母排列组合,创造的新词必然会越来越长;但即便是学汉语那样通过组词来代替创造新字,那也不灵,这样英语词组就得更长了;首字母缩写?这虽然让词汇长度大幅变短,但是缩写撞车率急剧提升,同一个缩写可以代表很多单词或词组,完全抵消了缩写带来的好处,并且,一堆缩写构成的文章,完全可以看成是一篇经过加密的文章,让人不知所云。

另一边,中国,拼音加汉字,是对古华夏语的某种迭代升级,在 AI 时代,大放异彩。这也就是说,到了人工智能时代,人类才真正认识到了汉字的价值与作用。汉字存在着两套字义,一套可以进化 “人工智能”,另一套能够提升 “人的智慧”,汉字是人工智能解决方案。汉字,从其在女娲伏羲时代产生至今,有着造字之初的 “本源字义”,以及在 “本源字义” 基础上发展出来的 “常规字义”,皆为人类发展带来了巨大作用!

一方面,汉字的 “常规字义” 能够提升 “人工智能大语言模型” 的算法效率!2025 年新春火爆的 DeepSeek,在其算法中运用了汉字,效率要大大高于应用英文的 OpenAI,原因就在于每一个汉字所包含的信息量,是英文的 3~4 倍;并且,只需要少量的汉字就能够顺利表达现有的各种信息,而运用英文则完全做不到这一点,在英语世界里每年要产生万余全新的单词,用于表达新出现的事物,这对于以英文为基础的人工智能大语言模型来说,是极其耗费算力的,而在中文语境中,则没有这类问题。

而另一方面,汉字的 “本源字义” 能够开发 “人的智慧”!人工智能时代到来,对每个人的最大挑战是:处在人的意识之外的 “非人智能” 已经开始超越 “人的智能”,超越程度不断增大,作为人来说,如何在人工智能的生存环境中提升自己的智慧?这就成了人类所要面对和解决的问题。那么,人类要避免成为在高度人工智能环境中 “多余的存在”,并开启人类比 “智能” 更高的 “智慧”,方法是什么呢?这种方法,就存在于汉字的 “本源字义” 当中。汉字在女娲伏羲时期最早被创造出来时,所拥有的 “本源字义”,其内涵是:人处在 “重叠结构世界” 中,拥有着同样是 “重叠结构” 的人体,既有 “显性人体”,又有 “隐性人体”,而且,这两个 “人体” 上各自存在着一套 “心智系统”。汉字的 “本源字义” 所呈现的内容,就是对 “心智系统转换” 方法的描述。从女娲伏羲时期,一直到老子、孔子的时代,汉字的 “本源字义” 一直都没有消失,在向世人呈现着 “心智系统转换” 的方法。人工智能时代的到来,由 “显性人体” 上的 “初级层次的心智系统” 所产生的 “生存智能”,自然会被人工智能所替代,而人类则是着重开发更为高端的 “人的智慧”,这也是人工智能望尘莫及的。

世界上所有的语言皆是源自古华夏语,如今在 AI 时代,现存的 7000 多种语言,又有了融合回归之趋势。许多语言学者预测,所有语言正朝着汉字化的方向发展。随着全球化不断深入,世界各国之间的交流合作亦越来越频繁,语言作为沟通交流的工具也变得越来越重要。在这样的大背景之下,汉语正在逐步回归通用语言的角色,世界文明发展将再次跃迁。抛开 AI 层面,现实生活中,从使用人数的角度看,中文是世界上使用人数最多的语言之一,统计数据显示,这个数字还在不断增长中,而 AI 加快了这一进程的速度。如今,国际社会对于了解和学习中文的需求也在逐渐增加,随着 “一带一路” 倡议的推进,越来越多的国家和地区与中国展开了广泛的经济合作,这也为中文的推广传播提供了广阔的空间。再者,从文化交流的角度来看,中华文化博大精深,历史悠久,对世界文化产生了深远的影响。而中文作为中华文化的载体,蕴含着丰富的文化内涵和历史积淀。如此,越来越多国家和地区的重视和学习中文。

然而,人类,也就是古华夏久远的文明资料,那些更久远的本源信息,有一些并没有有效地保存下来。从字形本身来分析,不仅是其写字的方式告诉我们,甲骨文字是源自之前已存在很长历史的毛笔字,而且,从字的笔画与构形分析,可知在殷商文字的字形中,有很多弧形、圆形笔画,也说明了**这些字(古华夏汉字)在造字之初就已经有方便于书写而不是契刻的特点 。**甲骨文 “册” 字还告诉我们:在甲骨文之前,人们习惯在竹简或木简这种载体上写字,并用竹来制作简,以木材作牍。甲骨文 “册” 字的字形就是形象地表现着一捆竹简。可是,竹简或木牍,都不能保存得很久,上面的墨水痕迹也不好留下。比如,楚地考古中所发现的战国以来的竹简中,就有很多已经没有墨水痕迹了。故此,即便发现了时代更为久远的竹条残片,也是很难以判断出它原来就是用于写字的载体。换言之,甲骨资料告诉我们,甲骨文之前,人们长期在竹简上用毛笔写字,不过这类资料极少得以保留下来。

目前,最新的研究可以让人类探索触摸数 10 亿光年,甚至更深的宇宙空间。而考古学的最新发现,也将人类加工石器的历史向前推进到了 300 万年之前。人类探索宇宙与探索远古文明是平行的。西侯度遗址最早开展发掘工作是在 1960 年。进入 21 世纪,高新技术作为主导的人类文明迅猛发展,不断突破和改变着人们的旧有观念。科学技术与考古学研究 —— 这两个关系到过去与未来的探索,也越来越成为人们日常生活之外最为关注的两大主题。研究人员对近年来在山西运城芮城西侯度两个旧石器时期遗址点采集的样品进行铝铍同位素比值埋藏测年分析,西侯度遗址的同位素年龄为距今约 243 万年。这一研究成果在法国《L′An-thropolie》(《人类学》杂志)2020 年第 11 期上正式刊出,是对西侯度遗址发现 60 周年最好的纪念。芮城西侯度遗址发现的 243 万年前人为打制的石制品,悄然证实西夷曾主导的所谓的 “走出非洲” 理论是西方篡改世界历史的行径,欧亚大陆上已经出现了一种掌握利用砾石打制石器的早期人类的存在。另有考古发现,距今约 251 万年的建始人化石是中国境内目前已知最早的古人类化石。有进化学说认为约在距今 5000 万年左右,人类的远祖诞生于亚洲的东方,这就是目前出土的距今 4500 万年左右的高级灵长类化石 “中华曙猿”、“世纪曙猿” 和 “上河曙猿”。人类远祖的活动范围,在繁衍的过程中逐渐从中原地区向外延伸,在距今 4000 万年左右第一次到达非洲大陆,而非洲大陆迄今为止出土的最早的高级灵长类化石距今才 3600 万年左右。在伏羲统一西北之时(也有可能在华胥氏西征的时候),被伏羲(华胥氏)打败的氏族,在华胥氏的追击下,沿着河西走廊一步步败退,最终不得不越过帕米尔高原进入西亚地区(他们就是进入美索不达米亚平原的东方人),并在两河流域创造了苏美尔文明;他们其中一部分人,又进入北非尼罗河流域,创造了古埃及文明。这与后世匈奴、突厥、蒙古西进极其相似。由此,古埃及和苏美尔文明来自于中华文明。也有学者推测,地球存在至今,尚不能确定到底出现过几波‘人类’。

约 9000 多年的河南舞阳县贾湖遗址刻符文字甲骨文就已呈现出中国书法之美。后石家河和盘龙城商国人、樊城堆和吴城虎国人、良渚和马桥人,皆因用共同的文字体系,都自古以来就将双嘴夔龙命名为 “神”。甲骨文资料已告诉我们,从屈家岭到盘龙城这两千多年,人们习惯在竹简这类难以保留的载体上写字。故而考古中,极难发现甲骨金文之前的文字记录。再从传世文献角度来思考,在殷商之前的文字中,曾经存在过尧帝和舜帝的《典》,或类似当时的庙权规定及法典记录,但其内容现如今却已不可知。传世文献没能保留住尧舜时代的内容,不过仍使用《尧典》、《舜典》这种名号。这反映出其包含有古老的文化记忆,就是说,过去存在尧舜的《典》这种事实,被继续留传了下来,用于强调其权威性,因此晚期合编的文献依然保留有这种命名。

汉语表达能力如此独特、简洁与深邃,许多外国人也不禁赞叹,与之相比,其它语言却显得笨拙而复杂。4000 来个常用汉字已覆盖了社会上各行各业以及各学科的所有领域。一个人掌握了这些常用汉字,基本终生够用。一个小学毕业生就可以轻松阅读四大名著、各类药品说明书、各类报刊杂志、各行各业各学科的科普读物(例如十万个为什么、动物世界、植物世界、人体解剖知识等),博览群书。汉语的神奇之处还在于应对知识爆炸游刃有余,不管知识如何爆炸,也逃不出常用汉字的掌心。汉语是一门四两(有限的汉字)拨千斤(可描述表达反映丰富多彩的无限世界)的语言,也是以有限把握无限,由少控多的语言。人的记忆是有限的,人脑又不是电脑,汉语较之其它语言更适合人类。而实际上,原本古华夏语就是世界统一的语言。

语言学家发现,生活实际应用中,汉字还有这样几个优势:表达效率最高;作为象形表意的文字,特别生动形象,更容易被初学者接受理解;可以进行灵活组词;汉字的时空表达能力远超英语,所能延展的画面感也极强。例如,“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色” 的美,“楼兰古城边塞大漠” 的寂寥,即便时间穿梭数千年,我们依旧能见古人之景。汉语是一种有着极强知识文化传承性的文字,以此为纽带,我们能和古人共情,能和古人同心。

曾几何时,汉字被严重误解,就连推行新文化运动、打造白话文的学者都说过 “汉字不灭,中国必亡” 的话语。满子时期之后,西方普遍认为,汉字在打印机输入时,与其它语种相比,存在天然劣势。但随着时代的发展以及语言研究的深入,显然明确了这样一个事实:汉语是世界上信息熵最大的人类语言。中文本身具有极其重要的价值,它不仅是中国文化的瑰宝,也是全人类共同的文化财富。语言和文字,是一个文明最宝贵的东西,是 “根”。

如今,西方人都在吐槽他们的文章读都读不懂,无法看懂莎士比亚的原本著作。几百年前的英语,和现在的英语,其实早已是两种东西了。实际文化上他们是没有传承的,不得不到处 “认爹”、“编造历史”。美国识字率 79%,还有大量的年轻人患了 “阅读障碍”,七八年级的学生,读不懂稍微复杂一点的句子,长一点的文章,就没法做阅读理解和写作,而中国当年经历过扫盲班的农村大爷大妈,都能够顺利地看报纸读小说。东亚的日本和南朝鲜同样存在这样的问题,当年他们热衷于 “去汉字”,用各种乱七八糟表音的片假名取代汉字,南朝鲜直接创造了一种拼音文字来给汉字注音…… 结果造成了语言文字的大混乱。作为中文的一种 “方言”,其语言是有着中文很多特点的,所谓高层精英是不得不学习汉字的,他们年轻人吐槽,“韩文” 太简陋、太容易混淆了,但凡读了研究生,就不得不改用汉字去阅读资料、写作论文。他们懒到随便一个外来词都用英语来替代,不利用原有文字进行意译,而是直接把外来词的发音拖进来用,日语里,“篮球” 是 “拔丝给多宝”,龙是 “多拉贡”,计算机是 “康嫖特”,连 “机会” 这种抽象词的发音,都是 “呛死”(— チャンス)。其语言本质正在自然消亡。而英语缺乏自由组合的能力,只能靠不断增加新词死记硬背。但凡不会读的东西,就直接用法语、拉丁语的单词来替代,最初整个欧洲大陆都是瞧不起英语的。拉丁字母引入英语时,拼写基本保持不变,而发音却发生了变化,居然还要用音标来注音,和日语片假名一样,用注音给注音注音。西夷留存的交流工具已经过于单薄,文化过于简陋,靠抢劫偷盗为生的无根文明会渐渐失去生命力,回到原本其应该在的位置。而奸佞还在主导在国外期刊发表的论文数作为评定一个教授的标准。西夷,所谓泛国家安全,华为卖得好为啥要禁?这正如《哪吒 2》有多强大,以至于他们联手起来压制不得。

人类原本就是住在这小小的地球村,是同源的,很多事实都说明了这一切。有些科学家也触碰到了这一点。印度女学者证实,美洲玛雅文明语言和中国汉语一模一样,玛雅属于中国。事实上,约公元前 3113 年,帝俊与伏羲的儿子因古埃及地区和非洲的管理权,再次发生冲突。伏羲的文字史官,华夏的文字之神,仓颉,也就是苏美尔记载的透特,被帝俊的儿子赶出非洲。他带着非洲的追随者,前往美洲的北纬 30° 附近,建立玛雅文明。无论是苏美尔、古埃及还是玛雅等地区出土的文物中都明确显示出:他们都是 “黑顶人”(黑头发的黄种人)。美洲大陆的热带雨林深处,玛雅文明如同一个谜一样的存在,散发着神秘而迷人的气息,它没有留下恢弘的帝都,没有留下浩瀚的史书,却用精妙的天文历法、宏伟的石头城邦和神秘的象形文字,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。这位印度女学者认为,玛雅文明的语言和文字,与中国古代汉语,存在着惊人的相似之处。她指出,玛雅文字和汉字一样,都是象形文字,都是由图形演变而来,而且都使用量词,她还列举了一些玛雅词汇和汉语词汇的发音,认为两者之间存在着明显的对应关系。一些学者也认为,古代中国存在着尚未发现的航海技术,使得中国人有机会跨越太平洋,到达美洲大陆,并将中华文明的种子播撒到那里。他们还指出,在美洲的一些考古遗址中,曾经出土过一些与中国古代文化相似的器物,比如陶器、青铜器等,这些发现也为这种说法提供了佐证(满子时期和西夷大肆窃取科技文献,销毁典籍,篡改明史,使得科技文明断代数百年)。借助历史的强大基因助力今天的发展与富强,那将是如虎添翼。

早在 1669 年,一位英国学者对原始语言进行研究,就对自己的结论感到震惊,因为他发现伊甸园在洪水中逃到了船上。他在一本名为《中国帝国语言是原始语言》的书中着重提到,最早的人类语言是汉语,而且研究结果证实亚当和夏娃说的就是古代汉语," 中国书面语是上帝赋予人类的原始语言,也是伊甸园亚当和夏娃的原始语言。"

许多外国学者也同意这一说法。其中,伏尔泰就非常推崇中国文化。他在又土经中也发现了一些情况,根据圣经,为了使人不同,上帝给说同一句话的人不同的语言,最初的语言就被称为 “初民语言”。经过一些语言专家的研究和阅读,得出结论,婴儿的话语与第一语言最相似,而汉语与婴儿的话语又最为相似,这些学者认为汉语则是 “初民语言”,古代汉语是 “初民语言” 所以汉字和汉语会散发出更加耀眼的魅力。他们期待今汉语重新回归成为通用语言。莱布尼茨曾说:“如果上帝真教过人类以语言的话,应该是类似于中文那样的东西。” 有学者研究得出,“英语起源于华夏语,只是古汉语的一个分支”,“英国人来自于大湘西”,“古汉语是英语的母语”,“英语发音基本就是其汉语发音”。从人类向文明时代过渡角度来看,英语之类都是在后来创造的,与早期人类文明文字是有脱节的,世界公认的最早还是象形文字,早期人类只能靠简单符号来表示事物,所以英语来源于其它语言并不奇怪,而且,英语的流行是伴随着殖民与奴隶而产生。

英国学者约翰・韦伯在其发表的长达二百多页的著作中,说明汉语是巴别塔之前(“巴别塔之前” 理论是引用圣经中上帝为了阻止人类沟通,让人类说不同语言的故事。)全世界通用语言。约翰・韦伯在研究中提到了 17 世纪的一位传教士利玛窦来到了中国,感受中国文化,学习汉语。通过对汉语发音、词汇和语法的系统学习,利玛窦有了新的认识。在他眼里汉语就像神给予中国人的启示和指导,汉语有着直接表达意象的能力,它保留了古老语言的纯粹性和精华。随着利窦玛周游各国,从日本、朝鲜、苏门答腊、到其余与中国邻近的各岛国,发现他们都认识汉字,甚至其语言与汉字皆有着紧密的联系。利窦玛意识到了汉字的适应能力,在整个语言文化圈子里汉语有着举足轻重的地位。从历史的角度出发,约翰・韦伯也看到了汉字语言的魅力所在,以及它的古老性和普适性。

一项新的、革命性的科学研究发现,所有现代人都是由几十万年前的一对夫妇所生。此外,研究人员还发现,根据巴塞尔大学(瑞士)和洛克菲勒大学(美国纽约)的科学家所发表的一项新研究结论,每 10 种动物中有 9 种也是如此。科学家通过对地球上 100 万种不同物种的 500 多万个动物以及人类的基因条形码进行调查得出,在一次 “灾难性事件” 几乎使人类在大约 20 万年前灭绝,而那场灾难发生后,我们 “从一对成人身上产卵诞生”。根据瑞士巴塞尔大学高级研究助理马克・斯托克和研究助理大卫・泰勒的说法,地球上现存的所有动物物种中,多达 90% 都可以追溯到约 25 万年前,所有动物都在同一时间开始生育的父母身上,这促使着我们重新考虑建立了人类和动物产生的模式。“由于我们最近从一个小群体中扩展而来,在这个群体当中,来自一个母亲的序列成为了所有现代人类线粒体序列的祖先,所以活着的人类的遗传变异很低。” 泰勒说:“这个结论非常令人惊讶。” 斯托克说:“在人类如此强调个体和群体差异的时候,也许我们应该去花更多的时间在彼此相像的方式上,以及动物王国的其它方面。”

根据《每日邮报》报道,这一新发现表明,存在一个 “内在的人类进化过程,在这个过程中,我们会崩溃、死亡,需要从头开始。” 事实证明,我们人类彼此惊人地相似,但也与其它的物种相似。正如洛克菲勒大学人类环境项目主任杰西・奥苏贝尔所提到的那样,“如果一个火星人降落在地球上,遇到一群鸽子和一群人,根据线粒体 DNA 的基本测量,其中的一个并不会比另一个看起来更多样化。”

最近一篇发表在《暗宇宙物理学》(Physics of the Dark Universe)上的论文将目光投向了另一种黑洞,原初黑洞(primordial black hole)。这种黑洞是宇宙大爆炸时,因为局部密度涨落产生的小型黑洞,这样的黑洞质量可能只相当于一颗小行星,体积则只有一颗原子大小。我们观测不到这样的黑洞,但它会对外有引力作用,也是暗物质的候选成分。如果一颗质量 10²² 克的原初黑洞穿过地球,它会在刚性物体中留下一条直径大约 0.1 微米的隧道。不用怕,这样的原初黑洞穿过人体的概率非常低,就算它真的穿过了人体,因为相对速度很高,反而造成的破坏很小,这样的隧道太细了,并不会对我们的身体产生什么影响。

去年 11 月,我国 PandaX 实验和意大利 XENON 实验分别在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表论文,表示这两项实验可能已经探测到了太阳中微子背景。太阳发出的中微子同样也有碰撞截面,会对实验精度产生影响。虽然实验置信度都不高,PandaX 实验为 2.64σ,XENON 实验为 2.73σ,并未达到 5σ 的标准,但这符合研究人员的预测,他们对此充满了信心。

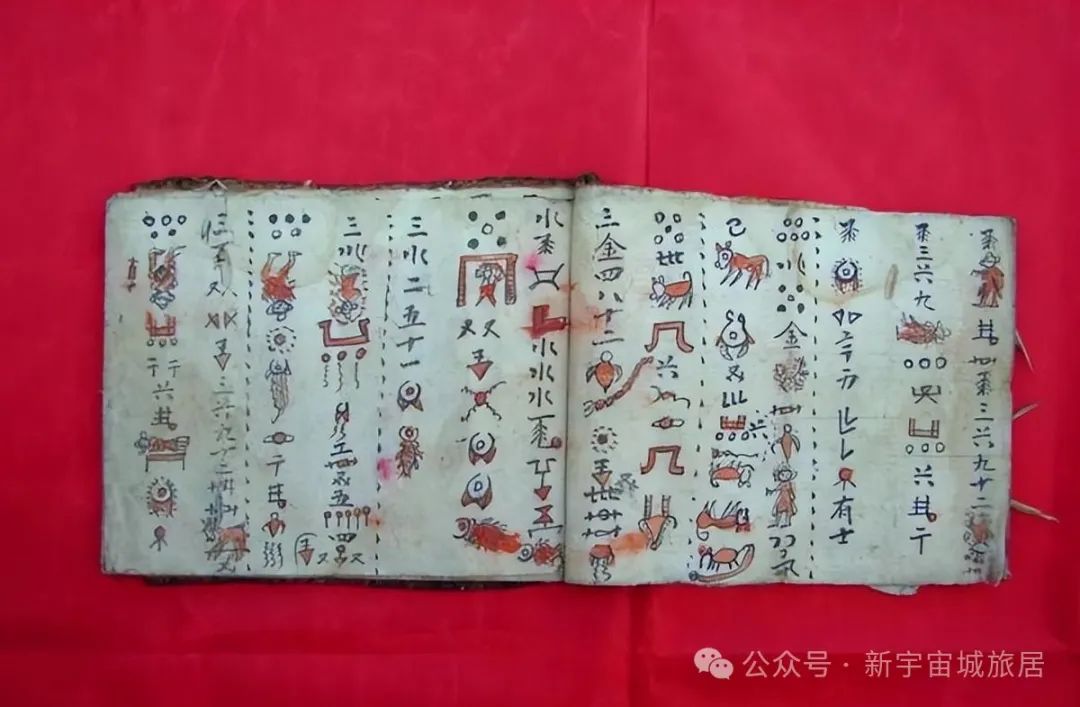

在贵州的某个深山里,几位考古学家围着一块刻满符号的陶片看了整整一下午。有人说,这陶片上的符号,是中国最早的文字之一。有人却摇头,这不过是些随手划拉的记号罢了。但就在争论不休时,一位研究水族文化的老人来了。他看了一眼陶片上的符号,皱着眉头,低声念出了几个音节。这是 “消失了几千年的《连山易》” 重新走入大众视野的契机。水族,是一个很特别的民族,他们的祖先是 “百越” 的一支。史书上有记载,百越的祖先和夏朝的统治者有着直接的血缘关系。水族至今保留着古文字体系,这些文字的形状古朴,充满象形意味,看上去比甲骨文还要原始。这些文字不仅被用在水族的日常生活中,还成了传承古老经典《连山易》的载体。《周礼》记载,《连山易》是三部易书之一,而作者是炎帝连山氏。不过,这部书如今已销声匿迹。幸好,这位水族人,他们保存着一部《连山易》。2005 年,这位水族老人将家中珍藏多年的《连山易》捐献给了国家。而且水族文字和二里头遗址里的刻符高度相似。二里头文化是夏朝的核心文化区域,遗址中发现的刻符,是夏朝文字的雏形。

满子时期和间谍这些奸佞一度毁掉中华科技文献传承,虽是挖掉了华夏科技文明之 “丹田”,造成了几百年的此消彼长,如今却唤醒了文明之 “丹海”,AI 母语,并没有被消亡!

奥托・叶斯柏森:语言论:语言的本质、发展与起源

图书推荐 港澳台及海外文献 2025 年 03 月 09 日 15:43 * 广东 *

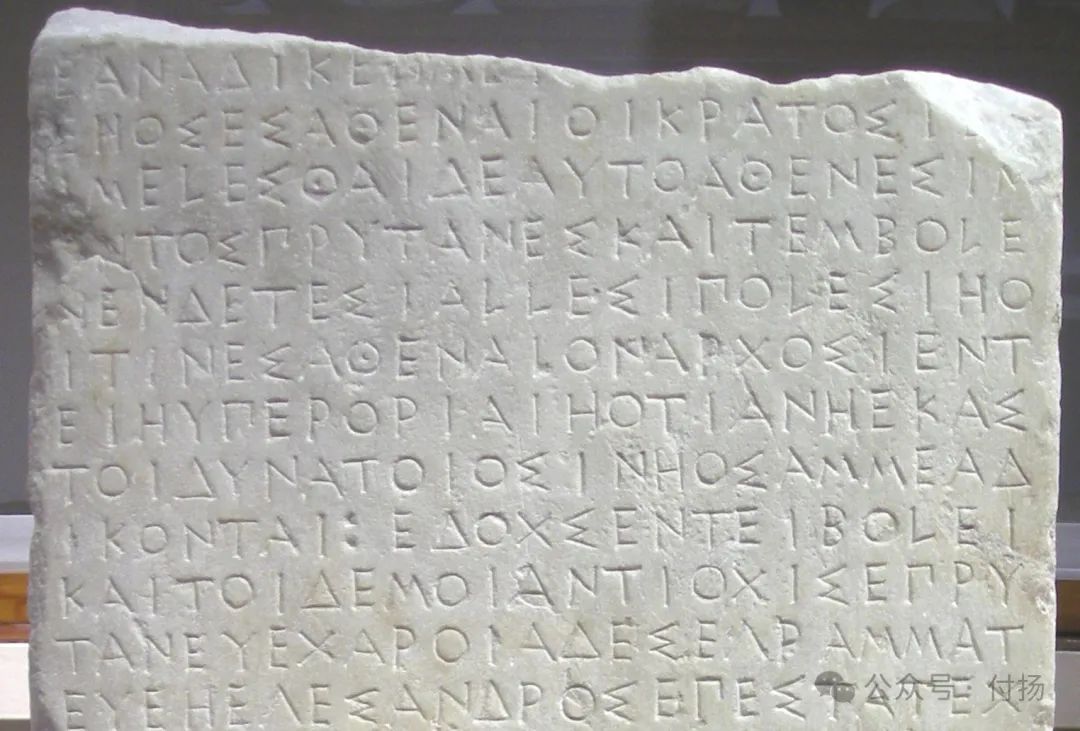

一 古代

世界各地的人们为何使用不同的语言?文字究竟是如何创造的?名称与事物之间到底存在什么样的关联?某人或者某物为何使用现在的名称而非其他?当人类开始思考这些问题的时候,语言科学便产生了。正如最初回答世界上的其他谜题一样,人类多从神学角度诠释以上问题:上帝或者某个神灵创造了语言,又或者是上帝将所有动物带到亚当面前,让他逐一命名。在《旧约全书》(Old Testament)中,语言的多样性被诠释为上帝对人类罪行与傲慢的惩罚。面对这样一个重要且普遍的问题,犹太人已经探索到语言更加具体的层面,当时,他们运用词源学而非望文生义的方法解释人名的由来。

在希腊语与随后的拉丁语学者的著作中,近似词源学的原始研究被大量发现,这些研究或多或少以相似的发音或者某种意义上稀奇古怪的关联为基础。但是,对于思维敏锐的古希腊思想家来说,宏观、抽象的问题最具吸引力。语言是承载概念的自然表达?还是可以被其他声音替代的任意符号?关于这场无休止的争论,正如,柏拉图在《克拉底鲁篇》(Plato’s Kratylus)中指出,只要语言依旧是这场辩论的核心,人类将无法得到明确的答案。即便在比较语言学发展百余年的今天,情况依旧如故。几个世纪以来,古希腊的 “phúsei(自然论)” 与 “thései(约定论)” 将哲学家与语法学家分为两大阵营,一些学者如柏拉图《对话录》(Plato’s Dialogue)中的苏格拉底,尽管承认现存语言与事物之间并非必然关联,但他们依然希望人类能够创造出一种理想语言,能够让单词与事物之间以完全合理的方式联系,这为约翰・威尔金斯主教以及后来语言哲学的现代建构者铺平了道路。

不过,这种抽象且 “先验(a priori)” 的猜测,不论多么高明,令人振奋,正如该术语本身,很难被纳入科学。因为,科学的前提是对事实仔细观察、系统分类,但这样的行为在古希腊学者涉及语言的探索中极少。最初对语言观察、分类的大师是古印度语法学家。古老圣诗在诸多方面虽已过时,宗教信仰却要求这些倍受尊敬的文本不得有一丝更改,同时,严格的口述传统也让圣诗一成不变、代代相传。这为古印度语法学家创造了绝佳时机,能够精准地分析圣诗,对诗歌的每个发音做出详尽描述,同样,诗歌的语法探究也令人钦佩。尽管古印度语法学家自创了一些术语,但其分析系统有序,描述简洁巧妙,与西方语法学家的方法截然不同。在 19 世纪,帕尼尼(Panini)与其他梵语学者的著作首次为欧洲人熟知,它们对西方语言学产生了深远影响。某些印度语法术语延用至今,例如,各种复合名词等。

欧洲的语法学在古希腊罗马时期进展缓慢。亚里士多德奠定了单词以 “词性(parts of speech)” 划分的基础,并引入了 “格(ptôsis)” 的概念。亚里士多德的成果随后被斯多葛学派 [1] 继承,该学派中的诸多术语沿用至今。不过,其中却出现了令人费解的错误,如 “genikḗ(类属)” 误译为 “genitivus”,即 “出生的、起源的”;“aitiatikḗ(受格)” 误译为 “accusativus”,似从 “aitiáomai(我控诉)” 一词而来。随后,亚历山大利亚学派 [2] 将古代诗人(文人)作为解读对象,这些古代诗人(文人)的语言便不再通俗易懂。他们不仅对屈折词缀与词义做出详尽描述,还把单词分为规则和不规则两类。总之,不论亚历山大利亚学派还是古罗马时期学者,均未洞悉语言的本质,词源学研究依旧滞留在发展初期。

二 中世纪与文艺复兴

进入中世纪,语言学依旧毫无寸进。学界的首要任务是学习拉丁语。拉丁语是罗马教会的通用语言,并在文明世界广泛使用,尽管当时称得上 “文明” 的国家寥若晨星。拉丁语学习者大多不以审慎的态度对待该语言,更遑论各国语言在文献领域相继使用。

文艺复兴给语言学研究带来积极变化,尤其引入古希腊文研究,扩展了语言学的研究视野。在当时,语言研究集中在西方古典文学黄金时期的拉丁语:写出西塞罗式的拉丁语成为当时人文主义者的志向。随着各国文献学在接下来几个世纪中的重要性日益凸显,国际交通、通信设施的日渐完善,语言学家对欧洲各国现存语言的兴趣日渐浓厚。当然,出现这一现象的最重要因素是印刷术的发明,它为语言学提供了比以往更为有利获取外语的途径。与 20 世纪相比,当时浓厚的神学氛围也让学者了解到希伯来语的《旧约全书》。而熟悉一门与欧洲语言存在诸多差异的希伯来语,激发了当时学者对该语研究的兴趣,但从另一方面讲,该现象又被证明是诸多错误的开端,因为闪米特语族 [3] 的定位至今不明。而作为闪米特语族中的希伯来语历来公认为是天堂语言,人们臆想其他语言均源自后者。于是,希伯来语和欧洲诸语之间的种种相似被相继挖出:只要单词稍有关联,由该词发音推断出的各种词序即被视为合理,即使这种情况在今天看来有多么的荒谬。事实上,希伯来语是从右向左书写的,而我们的语言大多从左到右书写,可在当时的词源学领域,任意调换单词中的字母顺序极为常见。以上这些不切实际、异想天开的比较也许在某种程度上为后来更加系统的词源学研究铺平了道路。通过收集大量单词,清醒且具有批判思维的语言学家从这些词汇中选取不容置疑的实例。基于这些实例,严谨的词源科学终将建立。

古日耳曼语族(old Gothonic)文本的发现与出版,特别是乌菲拉(Wulfila)主教哥特语译本的《圣经》以及古冰岛语文献的相继出土,虽与古英语(盎格鲁 — 撒克逊语)文献数量相比极为稀少,但其重要性不容忽视,因为二者为 17—18 世纪日耳曼语族的研究铺平了道路。总体上讲,当时的语言学家对语言史的研究兴趣极小,他们大都认为,与其追溯一种语言几个世纪的发展历程,不如建立一个当下使用的庞大语料库。这也是伟大哲学家戈特弗里德・威廉・莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)敦促彼得大帝(Peter the Great)搜集沙皇俄国各类语言单词与范本的原因。莱布尼兹本人亦对语言学感兴趣,他曾经有见地论述了人类通用语言的可能性。当时,知名的语言学著作或多或少归功于莱布尼兹这一倡议以及后来叶卡捷琳娜大帝的支持,比如:彼得・西蒙・帕拉斯(Peter Simon Pallas)的《全球语言词汇比较》(Linguarum Totius Orbis Vocabularia Comparativa,1786—1787),赫尔伐士(Lorenzo Hervas y Panduro)的《语言目录》(Catálogo de las Lenguas,1800—1805),约翰・克里斯托弗・阿德隆(Johann Christoph Adelung)的《米特拉达梯或普通语言学》(Mithridates oder Allgemeine Sprachenkunde,1806—1817)。虽然,这些作品不无欠缺,如对诸多语言并非公正的评判,只注重词汇而非语法,将圣经视为唯一的范本,但上述著作对当时语言学思想与研究产生了深远影响,并为 19 世纪语言学的诞生做出了巨大贡献。需要铭记的是,赫尔伐士是最早意识到语法比词汇更为重要的学者之一。

接下来,我们回顾比较语言学兴起前的几个世纪人类对语言与语言教学的总体认知。当时,学校主讲的语言是拉丁语,学者首先接触的也是拉丁语语法。这导致了大多数人将其他语言的语法与拉丁语语法等同。拉丁语语法学习自此占据了重要位置,其他学科如学生的母语、科学、历史,等等,均被忽视,但现在,我们认为,这些学科对年轻人更加重要。传统上讲,“中学(secondary school)” 一词虽然在英格兰被称作 “语法学校(grammar school)”,在丹麦称为 “latinskole(拉丁学校)”,但二者的称呼显然同出一义。在本书中,我们关心拉丁语语法的特殊地位只是因为它对诸多语言施加多重影响。

拉丁语是一门富含屈折的语言,在研究其他语言的同时,我们会习惯性地使用拉丁语语法对其分类,即便该语言的语法与拉丁语语法并不相同,例如英语与丹麦语的名词变格被赋予了宾格、与格、离格。但在几百年之前,这二种语言中并无上述格。当时所有的语言均受到拉丁语复杂动词时态与语气的影响,这种强求一致的规则扭曲了诸多语言的语法。尽管拉丁语与其他语言并无语法关联,但依旧受到世人吹捧,一些只存在于其他语言而非拉丁语的语法现象为人忽视。即使进入 20 世纪,以拉丁语语法为准绳来判断其他语言语法的做法依旧盛行,我们很难找到一种完全不受拉丁语影响的语法。

拉丁语主要以书面语的形式讲授。[4] 这种现象导致了拉丁语学习完全由拼写代替发音,忽视了所有语言学习过程中首要是学习发音其次是书写的规律,换言之,语言的真正生命在于听说而非读写,而拉丁语式的颠倒学习对该语言的发展极为不利。在多数情况下,学者在书籍中能够找到一门语言简单的发音已然不错。尽管付出巨大努力,甚至一些努力可追溯到 16 世纪,但直到 19 世纪,随着现代语音学的兴起,系统性的语音研究才真正有所起色。但是,相比于书面语,语音的意义尚未得到所有语言学家的充分认同。有太多的学者并未尝试运用语音开展研究。如果要求他们读出自己撰写的著作,他们也会非常困扰。在 1877 年,亨利・斯威特(Henry Sweet)出版的《语音学手册》(Handbook of Phonetics)也许在 20 世纪初已不再适用,但该书的序言却依然蕴含真理。他指出:“在缺乏语音学训练,忽视甚至曲解重要语音学事实与规律的情况下,许多研究是错误的。一个典例便是,弗里德利克・库尔夏(Friedlich Kurschat)指出奥古斯特・施莱歇尔(August Schleicher)既没有亲自观察也无法理解立陶宛语的语音。” 毫无疑问,拉丁语作为西方语言教学的基础已有数百年的历史,这在很大程度上造就了书面语言学而非语音语言学的研究优势。

接下来,我想谈一个非常重要的学术观点,因为它影响了我们今天如何看待语言与讲授语言,特别是看待语法和讲授语法的方式。自中世纪以来,学习拉丁语的目的是什么?自然不是简单地传授语言知识或是为了某种实际用途,也非打开通往经典文学与宗教文学的大门,实际上,学习拉丁语的目的是为了拓宽读者的精神视野,获得纯粹智力上的享受。或许,出于同样的目的,一些颇具科学思维之人可能会对遥远的非洲或者美洲的习语更感兴趣。可事实上,拉丁语是受教之人彼此之间一种行之有效的交流方式。如果一个人想要在学界或者等级森严的教会占有一席之地,那么他不仅要学会阅读拉丁语,还要学会拉丁语写作。而语法产生伊始就不再是一门自古罗马时期仅仅注重单词屈折以及如何正确使用词形的科学,实际上它成为了对拉丁语词汇屈折以及如何正确使用该形态的艺术,也是一门教授你如何规避语法错误的艺术。于是,语法不再反映语言的真实,而是遵守语言的规则,遵循语言的范式,例如当时的记忆口诀:“Tolle-me,-mi,-mu,-mis,Si declinare domus vis!” 总之,语法是规定性的而非描述性的。

因此,当时的语法是 “说好与写好的艺术(ars bene dicendi et bene scribendi)”。裘利斯・凯撒・斯卡里格(Julius Caesar Scaliger)说过:“语言唯一的目的便是使用正确的语法说话(Grammatici unus finis est recte loqui)”。使用正确的措辞(好语),避免错误的措辞(坏语),便成为语法教学的两大目的。自 20 世纪初,从语法角度研究其他语言,“艺术性” 与 “正确性” 这两个关键词不仅适用于拉丁语,也是所有语言的准绳。

单词的选取同样秉持以上观点。这种现象在当时法国和意大利学院出版的词典中尤为突出。与 20 世纪初不同,它们的编纂者并非收录全部词汇,而是精心挑选一些最具品味,最适合优雅、挑剔的作者写入至高文学作品的优美单词。当时的词典与其说是对词汇用法的具体描述,不如将它们视为选取最佳单词的良方。

面对语言标准的制定中所充斥的诸多错误,我们只有全面地认识语言史以及对语言心理学的整体把握才能规避错误,否则制定所谓可行的、正确的狭窄语言标准就会产生负面影响,比如,一个单词实际存在两种或者以上的发音,最终却只有一种被认定正确。这种选择通常是由个人喜好决定,并无科学依据。而另一种被禁止的词形可能与所谓正统的词形或者词典中采用的形态难分伯仲,甚至更胜一筹。假如需要接受两种或者多种词形,为了区分彼此,语法学家必须制定规则。但这些规则并不明晰,甚至所谓的区别在实际使用中毫无差异。我们的后代却要在学校费力地学习那些人为的区别,即使它们实在微不足道。自法国 “盛世(grand siècle)”[5] 以来,如此细致的语法规则成为语法学家的滥觞。但在当时的英国,同样的情况尚未出现,英国人更倾向 “自由(laissez faire)” 的方式学习语言,也从未建立专门规范语言的语法学校。即便建立语法规则,英国学校、报社等机构也很少将规范建立在狭隘或者以偏概全的语言规则之上。因为制定绝对的、不可侵犯的规则,如此做法虽一劳永逸,但如句子结尾使用介词,此法虽显笨拙,却不能视为错误。在 20 世纪初,假如以英语写作,英语口语常见错误(Common Faults in Writing and Speaking English)为内容的书籍以及他国相似的著作并未吸收比较语言学和历史语言学教学法的话,那么我们今天谈论哪些方面能够决定语言正确性的时候,17—18 世纪的语法学家已被狭隘且不充分的观点误导。

另外,过分关注拉丁语有时是有害的。现代语法规则虽然与拉丁语语法在诸多方面完全相悖,我们却过多依赖拉丁语的规则解决现代语言问题。从某种角度上讲,拉丁语法可视为逻辑学。虽然,严格遵守语言的规则十分必要,但这样的结果却是在确定语法正确性的同时,过于注重逻辑上的考虑,确定语言是否符合所谓的 “逻辑性”。这种错误的倾向加上语法教师不可避免的教条,自然阻碍了语言的发展。因此,我们必须再次抓住语言科学发展的主线。

三 约翰・哥特弗雷德・赫尔德与 18 世纪语言学

进入 18 世纪,关于语言起源的问题困扰着许多思想名家。让 - 雅克・卢梭(Jean Jacques Rousseau)认为,古人可能以他提出的 “社会契约(contrat social)”[6] 的概念方式创造语言。根据他的理论,这是所有社会秩序的基础。然而当前,我们依然无法想象不具备任何交流方式的原始人如何意识到语言的必要性,又是怎样使用特定的语音传达思想,达成共识的。因此,在语言学发展的历史长河中,卢梭看待问题的方式显然过于粗粝,不具备真正的重要性。

与卢梭相比,法国认知学家孔狄亚克(Etiènne Bonnot de Condillac)的推论更为合理,他假设了一对原始男女如何自然习得语言的全过程,譬如在情绪激动时,双方本能地大喊大叫并伴有激烈手势。这样的喊叫与人类原始情绪密不可分。假如在不断发音的同时,反复使用相同的手势并试图引起对方注意某一事物的话,那么这种声音就可以指代这一事物。即使这对男女尚未具备复杂发音的能力,但他们的后代也会进化出更加灵活的舌头,能够主动或者被动创造新的语音,至于他们的父母则猜测这些语音的含义并加以多次模仿,衍生出更多的单词。之后,历经几代人的努力,在不断丰富、扩展词汇量的基础上,一门有着真正意义的语言终将建立。

在 18 世纪,对上述问题思考最为透彻的学者当属约翰・哥特弗雷德・赫尔德(Johann Gottfried Herder),尽管他在科学研究领域贡献寥寥,却为语言学的兴起奠定了基础。在获奖论文《论语言的起源》(Treatise on the Origin of Language,1772)中,赫尔德首次有力抨击了当时得到约翰・彼得・苏斯米尔奇(Johann Peter Süssmilch)认可的正统观点,即语言不可能是人类发明的,而是上帝的馈赠。赫尔德的论点之一便是,倘若上帝创造了语言并将它传授给人类,语言理应更富逻辑且充满理性。事实远非如此,世界上现存的语言大都过于杂乱,它们绝无可能是神的造物,必定出自凡人之手。虽然在论文评奖中,柏林学院使用 “创造” 一词评论赫尔德的此篇论文,赫尔德却不认为人类 “创造” 了语言,在他看来,语言并非人类有意为之的造物,而是源自本性。语言的起源应归功于人类的本能冲动,就像成熟的胚胎渴望来到世间一样。人类如这世间所有的动物,使用声调发泄自己的情绪,但这远远不够,若要追溯人类语言的源头,我们寻觅到的不可能仅仅是那些宣泄情感的叫喊。不论这些叫喊的含义有多么的凝练,它们永无可能成为真正承载思想的语言。另外,人类与飞禽走兽的区别不在于自身能力的高低,而在于人类对自身能力的全面发展。相较于动物,人类在力量与直觉上的不足可以被自身对外界更加广泛的关注弥补。人类的头脑可视作一个无懈可击的实体,它构成了人类与低等动物之间不可逾越的阻碍。当浩如烟海的信息通过人类的感官涌入大脑之际,人类便会有意识地选取信息并牢牢地抓住它,就像一只羊进入视野,人会从它的身上寻找明显的特征 ——“咩咩” 的叫声一样。当再次遇见该动物的时候,人就会模仿羊的叫声并以 “咩咩(bleating)” 为其命名,自此,羊成为 “咩咩叫的动物(the bleater)”。可以说,语言中的名词是由动词转化而来的。假如语言是上帝的造物,它必定遵循相反的顺序,从名词开始再到动词,这才是创造语言最佳的逻辑顺序。原始语言的另一个特点是人类以强烈、夸张的隐喻传递思想,这一过程将不同感觉交织在一起,呈现出最为杂乱的画面,“原始人类大脑发育不全以及数种情感交织的流动” 造就了原始语言中大量同义词的存在,“不仅词汇贫乏,语言中还存在大量冗余”。

赫尔德在谈及早期或者原始语言的时候,他实则指的是东方语言,特别是希伯来语。爱德华・萨皮尔(Edward Sapir)就曾认为:“我们永远不该忘记,赫尔德的时间观与我们不同。”[7] 我们会耐心地探究人类经历数万年乃至数十万年的文明成果,赫尔德却囿于当时所谓正统的六千年人类史。当现代学者就语言起源进行推演的时候,欧洲语言与《旧约》中的希伯来语逐渐割裂的两千至三千年的时光,在赫尔德眼中变得无足轻重。对他来讲,希伯来语、荷马时代的古希腊语与现代语言相比,前二者与最古老的语言存在着更加紧密的关联,于是,他夸大了语言的 “源始性(ursprünglichkeit)”。

我认为,赫尔德对语言学的主要影响并非源自这篇探讨语言起源的文章,而是通过他毕生的成果间接体现。他对一切自然之物(das naturwüchsige)拥有强烈的直觉,不仅对各国的 “处女地(terræ incognitæ)”—— 浪漫主义诗歌大加赞赏,还通过自己的译文让德国同胞认识到浪漫主义作家内心世界中的复杂感受。赫尔德也是认识到德国中世纪文学与民间传说蕴含巨大价值的早期学者之一。格林兄弟(Brüder Grimm)视赫尔德为精神导师。他发现了语言与早期诗歌的密切关联,具体说是语言与人类早期自发创作密切相关,这与后世刻意的诗歌创作不同。对赫尔德来讲,每种语言不仅是文学载体,其本身就是文学,就是诗歌。每个种族都用自己的语言朗诵灵魂的诗篇。赫尔德热爱自己的母语,在他眼里,德语或许稍逊色于古希腊语,但邻国语言仍难以望其项背。德语的辅音组合在一定程度上赋予了自身规律性的节奏,使得德语不再仓促,这亦如德国人稳步前进的举止。美妙的元音交替(gradation of vowels)缓和了辅音的强硬,无数的擦音又让德语听起来悦耳,其音节丰富、短语庄重、成语严谨备受世人喜爱。若要与路德时代的德语相比,现代德语的确有所退化,亦更难以与霍亨斯陶芬王朝 [8] 的德语匹敌,因此,发现、复兴过往的德语任重道远。这种思想不仅对后来的约翰・沃尔夫冈・冯・歌德(Johann Wolfgang von Goethe)以及浪漫主义作家产生巨大影响,也激发了新一代学者将语言研究范畴由陈腐的 “经典作品” 转向过去熟视无睹的相关领域。

四 丹尼尔・耶尼施

当我们对语言的恰当表达、最佳用法,又或者对不同语言的功能、美感进行比较的时候,虽然这类问题常见于业余爱好者围绕文学作品的随机探讨而非严谨的语言学研究,但是,人们依然要问:究竟怎样的一种语言是理想的?科学研究的现实性如此之高,以至于在我们这个时代,没有一家学术机构会如 1794 年柏林学院所做之事。在当时,柏林学院颁发关于完美语言的最佳论文奖,目的是将全欧洲的语言按照理想化的标准逐一排序。最终,柏林牧师丹尼尔・耶尼施(Daniel Jenisch)获此殊荣。他于 1796 年出版《欧洲十四种新旧语言的哲学与批判性比较与赏析》(Philosophisch-Kritische Vergleichung und Würdigung von Vierzehn Altern und Neuern Sprachen Europens)。时至今日,此书依然值得一读,因为自出版之后的一百二十年里,他的主要思想依然被学界忽视。此书引言部分有这样一段话可作为威廉・冯・洪堡特(Wilhelm von Humboldt)、海曼・斯坦塔尔(Heymann Steinthal)、弗朗茨・尼古劳斯・芬克(Franz Nikolaus Finck)和玛丽・伊丽莎白・拜恩(Mary Elizabeth Byrne)的座右铭。不过,他们的研究似乎未曾受到耶尼施的直接启发。“从某种程度来讲,人类的全部智慧与道德都能在语言中得到揭示。东方人‘我言,故我在’。原始人语言野蛮,文人话语斯文。希腊人思维缜密、情感细腻;罗马人正色直言,看重事实而非推论;法国人广受欢迎、人情练达;英国人深刻渊博,德国人通晓哲理。”

接下来,耶尼施指出,作为思想交流、情感表达的工具,语言的目的是在特定时期根据人类的实际需要恰如其分地表达观点、抒发情感。因此在任何情况下,我们必须检查语言的四个基本特征:一、丰富性;二、强调性;三、清晰性;四、谐音。谈及语言的丰富性,我们关注的不只是描述实在物体或者抽象概念的单词数量的多少,更要考虑词汇的可塑性(lexikalische bildsamkeit)。语言的活力不单单体现在词汇和语法当中(如语法结构简单、冠词缺失等),还应反映在 “与该语言的使用者所持有的精神力量”。而这种精神力量在词汇和语法中同样有迹可循,特别是具有自然规则的句法之中。最后,谐音不仅取决于语言中辅音与元音的选择,也取决于其组合是否和谐悦耳。因此,在耶尼施看来,语言的总体印象比任何析毫剖厘的细节更重要。

以上是对希腊语、拉丁语以及一些现存语言的比较及判断标准。耶尼施对很多语言都表现出深厚的学识与扎实的实用经验,他对这些语言优缺点的评价总体上是明智的,虽然他过于重视大师们的成就,而这些学者的著述实际与语言价值并无内在关联,很大程度取决于语言在高雅文艺创作中是否占有一席之地而非著作的完美程度。例如,耶尼施的这种偏见在他对乔治・希克斯(George Hickes)的评价中表现得淋漓尽致,他认为希克斯的所有努力注定徒劳。[9] 再例如他试图从乌菲拉主教哥特语译本的《圣经》中梳理哥特语的变格与变位规律。但在其他方面,耶尼施完全摒弃了自我偏见。他用大量的篇幅赞美其他语言,甚至不惜批判自己的母语。在著作第 396 页,他指出,德语与最灵活的现代语言 —— 法语相比:德语的词序极不自然,大量冠词拖泥带水,还附着一连串冗长的助动词,如 “ich werde geliebt werden,ich würde geliebt worden sein”,这些助动词与动词之间因为许多无关内容的插入而相隔甚远,这些问题无一例外使得德语处于极为尴尬的境地,于读者来说,显得冗长零散,在作者眼中,又颇为棘手。总之,耶尼施评价自己的母语是严苛、公正的,这种态度并不常见,笔者在此提及他的这段话也是为了告诫学者,如果想要对语言进行整体性比较、评价,难免陷入困境。耶尼施与赫尔德虽然拥有相同的母语,但前者对它的评价不偏不倚,后者却大加赞扬。

进入 19 世纪,耶尼施的著述并未引起学界的广泛关注,因为当时的观点与此著截然不同。只有少数有幸拜读的学者可能将此书与所罗门・列夫曼(Salomon Lefmann)的作品 [10] 相提并论,并认为提出语言孰优孰劣的问题与力图解答该问题的愚蠢不相上下。人类对语言评价的态度既不公正也非明智,我们能够看出钻研比较语法的学者受其专业的影响,往往轻视那些通过审美或者文学途径比较语言的学者。但无论如何,在笔者看来,率先处理这样的问题不失为一种明智之举,因为人类通常以一种即兴、模糊的方式解答以上问题,随后将该问题置于科学领域,再更加详细地验证人类为何对语言中某些特定的表达拥有本能上的偏爱,而这也为语言美学的发展奠定了基础。

人类语言究竟是何时出现的?

原创 小雨 原理 2025 年 03 月 17 日 20:31 浙江

语言是所有人类群体共有的特征,甚至可以说,它比其他任何能力更能定义我们作为 “人” 的本质。然而,关于语言究竟何时在我们的进化历程中出现,学界至今尚未达成共识。

智人(Homo sapiens)这一物种已有约 23 万年的历史。然而,关于语言起源的时间点,学界依据化石证据、文化遗存等多种线索得出了许多不同的推测。一些研究考古记录的学者认为,人类在大约 10 万年前就已经具备语言能力;而另一些学者则推测,某种形式的语言可能早在现代人类出现之前就已经存在。

近期,一项新的基因组研究为这一争议提供了新的线索。研究表明,人类的独特语言能力至少在 13.5 万年前就已存在,并在那之后的 3.5 万年,也就是约 10 万年前,开始广泛用于社会交流。

语言的共同起源

许多语言学家认为,尽管人类语言千差万别,但它们可能拥有一个共同的起源。新论文的第一作者Shigeru Miyagawa早在 2010 年出版的一本著作中就指出,英语、日语及部分班图语之间,存在此前未被察觉的相似性。如今,全球已知的 7000 多种语言所展现出的普遍相似性,也进一步支持了 “共同起源” 的假设。

在最新的研究中,Miyagawa 团队试图进一步验证这一观点。他们认为,既然所有语言可能都来自一个共同的起源,那么关键问题就在于:不同人群是是何时开始向全球扩散的 ?

研究团队尝试通过基因组数据解答这一问题。他们检索了涉及 “科伊桑”、“发散时间”、“分子钟” 等术语的文献,并最终筛选出 2007-2023 年间的 15 项基因研究,其中包括 3 项 Y 染色体遗传分析、3 项线粒体 DNA 研究,以及 9 项全基因组研究。

这些研究为人类群体在地理上的分化时间提供了证据。基因组数据揭示,最早的人类群体分化发生在约 13.5 万年前,而所有后续分化的群体都具备完整的语言能力。这意味着,语言能力可能在 13.5 万年前或更早就已经存在。

研究人员推测,随着人类群体在地理上的扩散,各地区之间的基因变异逐渐增加。

语言的形成

尽管基因证据表明语言能力早在 13.5 万年前就已存在,但语言究竟是如何形成的?

部分学者认为,依据其他灵长类动物的生理特征,人类的语言能力可能可以追溯至几百万年前。但 Miyagawa 强调,关键问题不在于灵长类动物何时能发出某些声音,而在于人类何时具备了认知能力,能够发展出真正意义上的的语言。

人类语言的独特性在于两个关键要素:单词和句法,它们共同构成了这一高度复杂的表达系统。没有其他动物的交流系统具有类似的结构。这让人类有能力产生非常复杂的想法,并与人交流。

Miyagawa 指出,语言是一个认知系统与交流系统的结合。他推测,在 13.5 万年前的某个时刻,语言可能最开始是作为个体的认知系统开始的,随后才快速演变成交流系统的。

从形成到流行

那么,如果人类在 13.5 万年前就具备了语言能力,如何确定它何时真正成为社会交流工具的?

在这方面,考古记录提供了关键线索。研究发现,大约 10 万年前,人类开始广泛进行象征性活动,例如在物体上刻画有意义的符号,以及用火制作赭石(用于装饰的红色颜料)。

这些象征性行为显示出人类已经具备高度复杂的思维能力,而语言被认为是这些现代人类行为的触发器。研究认为,语言以某种方式激发了人类思维,并促进了社会创新。如果研究假设成立,那么语言在 10 万年前推动了智人社会的重大变革,最终促成了我们今天所见的文明。

争议与未来研究方向

尽管这项研究提供了新的基因证据,但关于语言的起源仍然存在不同观点。有学者认为,10 万年前的文化与技术进步主要涉及材料使用、工具制造和社会协作,语言或许在其中发挥了作用,但不一定是推动这些变革的核心因素。

对于 Miyagawa 而言,他认识到语言起源研究仍有许多未解之谜。然而,他相信,这项研究至少为确定语言能力出现的时间提供了更精确的框架,使我们离揭开语言之谜更近了一步。

Miyagawa 认为,我们正处于一个探索语言与人类进化关系的关键阶段,希望这项研究能激发更多学者关注这一主题,并进一步揭示语言如何塑造了人类文明的独特演化历程。

参考来源:

https://news.mit.edu/2025/when-did-human-language-emerge-0314

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1503900/full

古代汉语讲义:汉字起源的传说

古代文学研究院 2024 年 09 月 05 日 11:00 * 河南 *

一、绳记事说

《周易・系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”

《庄子・胠箧》:“民结绳而用之。”

《说文・叙》:“神农氏结绳为治而统其事。”

东汉注《易》:“结绳为约,事大,大结其绳,事小,小结其绳。”

可知在文字产生以前,人们是以结绳记事的。结绳记事起源于母系氏族社会 —— 旧石器时代后期。当时绳索是原始人生活中的重要发明和重要用品,不但用来捆束东西、捆扎武器、捆绑野兽、遮盖装饰身体,而且用来记录大事。古代没有 “记” 字,最早的 “记” 字是 “纪”。今天的怒族、秘鲁的印第安人均还使用这种方法。

二、书契说

《周易・系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”

《释名・释书契》说:“契,刻也,刻识其数也。” 契刻,就是在竹、木、骨、陶等材料上刻画记号。其作用主要是用来计数或记载一定的信息。契刻还可以作为契约凭证的记载。更早的契刻符号见于原始社会晚期。汉字尚未产生,因为生产或者生活需要,先民们曾经创造出一些记事符号。西安半坡出土陶符二十七种,临潼姜寨出土三十八种,甘肃马家窑有十种,青海乐都柳湾有五十种,浙江余杭良渚文化陶器有符号九种等。在山东莒县陵阳河大汶口文化遗址(距今约 4500 年)发现了几个很像文字的陶符。

三、图画说

古人早就有了 “书画同源” 的认识。宋代郑樵认为 “书与画同出…… 六书也者皆象形之变也。” 汉字起源于图画,已经被大多数人接受。

图画起源很早。从图画到文字还有一个很漫长的质变过程。图画是画出来的,文字是写出来的。只有当图画逐渐失去图画的性质,发展成符号性质,才算是真正的文字。那么,图画又是如何和语言中的词语联系起来的呢?裘锡圭认为,图画与语言中的词结合的契机是用作族名族徽的图形。根据目前发现的材料和研究考证的结果来看,汉字起源的上限难以确定。现在能够提出的依据,最远的只有公元前 4000 年左右的属于仰韶文化的彩陶纹和与其相近的属于大汶口文化的陶器刻符。原始汉字产生的主要源头是图画,在其发展过程当中吸收了一些刻画符号结绳等有益成分。到了奴隶社会,原始汉字就质变为汉字体系,距今已有 4000 多年的历史了。

四、八卦说

《周易・系辞下》:“古者包犠氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

《尚书・序》:“古者包犠氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”

伏羲造字:《史记》云:“人生之始也,与禽兽无异。知有母不知其父;知有爱而不知其礼。卧则吱吱,起则吁吁;饥则求食,饱则弃余;茹毛饮血,而衣皮革;太昊始作网罟,以佃以渔,以赡民用,故曰伏羲氏。养牺牲充庖,又曰庖羲氏。” 又云:“太昊(伏羲)德合上下。天应以鸟兽文(纹)章,地应以龙马负图。于是仰观象于天,俯观法于地,中观万物之宜。始画八卦…… 作书契以代结绳之政”。

五、河图洛书说

《周易・系辞下》:“天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。”

六、仓颉造字说

《荀子・解蔽》:“故好书者众矣,而仓颉独传者,一也。”

《吕氏春秋・君守》:“仓颉作书。”

《韩非子・五蠹》:“古者仓颉之作书也,自环谓之厶,背厶谓之公。”

《说文解字・叙》:“仓颉初作书,盖依类相形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。”

关于仓颉造字,有两种传说:一是说仓颉是伏羲时代的记事官,伏羲造书契,仓颉即是创造文字的专职官员;另一种说法是仓颉是黄帝时期的史官。这一传说后来得到了充分而详尽的杜撰。传说中的仓颉面生四目,上能观天象,下能察山川风雨之演相,观鸟兽之迹,体类象形,合类会意而造字。又经历代人们的多次神化和杜撰,仓颉的传说越来越具体,并有了他的家乡陕西省白水县史官乡。并且有人杜撰出仓颉所造的 24 个古文字,全国的仓颉墓地就有三处:白水县、山东东阿(今阳谷)、寿光。仓颉被神化和对仓颉传说的大量杜撰是在西汉,如《史记・五帝本纪》、《汉书・艺文志》等史书中著录有《仓颉传》,扬雄、杜林均有《仓颉训纂》,白水县的仓颉庙始建于汉代。由于秦王朝对以儒家为代表的古文化的抄灭,在古文字存留上形成了断层。汉朝对汉文化全面进行了中兴,可惜的是,小篆以前的古文字的失传,使人们对汉字的起源迷惑不解,于是对仓颉造字的情节大加虚构,补充文字起源的空白,甚至杜撰了许多所谓的古字,创造了一些古书体如虫书、鸟篆等。

汉字形体的演变

作为一种完备的文字系统,汉字已经有三千多年的历史,其间汉字有很大的发展。它经历了甲骨、金文、篆文、隶书、楷书等主要书体,其演变以秦隶为转折点,可分为两个阶段: 古文字阶段和隶楷阶段(今文字阶段)。古文字阶段起自殷商,迄于秦代,包括甲骨、金文、篆文;隶楷阶段起自汉代,一直延续至今,包括隶书、楷书以及与此并行的草书和行书。古文字与今文字之间的过渡字体是秦汉之际流行的古隶(又称秦隶)。

甲骨文 — 金文 — 篆书(大篆、小篆)— 隶书 — 楷书 — 草书 — 行书

(一)甲骨文

甲骨文又称卜辞、殷虚文字等,主要是指商代契刻在龟甲兽骨上的文字。

商代统治者迷信尚神,事无巨细,均要进行占卜以问凶吉。他们把每次占卜的内容有时连同应验的结果都刻在特制的包甲兽骨上(也有少数是非占卜的纪事刻辞)。这些特殊的文字资料随着殷商王朝的灭亡和殷都(在今河南安阳小屯村)的夷为废墟而长期埋没于地下,直到 1899 年才被人发现为宝物 (王懿荣) 。

之后经过多次发掘, 迄今为止发掘出存世的大约有15.4万片刻有文字的甲骨。其中大陆收藏的有 97600 多片,台湾收藏的有 30200 多片,香港有 89 片,因战争和商业因素流散到海外日本﹑美国﹑英国﹑加拿大﹑法国﹑前苏联﹑德国﹑瑞士﹑比利时﹑荷兰﹑瑞典等 12 个国家有 26700 多片。其中日本在侵略中国时曾有组织地在殷墟盗掘,因此收藏最多,有 12000 多片。目前世界上有 500 多位学者专门研究甲骨文,发表专着有 2000 多篇。

甲骨文字的单字据孙海波《甲骨文编》的统计,多达 5949 个(其中多有同字异构,据最新研究,约为 3500 在右)

甲骨文是盘庚迁都于殷(今河南安阳市西北)以后二百七十多年间商朝统治者刻在龟甲兽骨上的文字。当时占卜的方法是,在选好的龟甲兽骨背面凿出一个小坑,然后用火烧灼小坑所在的位置。因小坑的地方较薄,受热以后就会暴裂,裂开的纹理叫做 “兆”,竖纹叫 “兆干”,横纹叫 “兆枝”。占卜者依据 “兆” 来判断吉凶祅祥,然后把占卜的过程和结果刻写在所占的龟甲兽骨上。刻写的内容概括起来包括:命辞、占辞、兆序、兆记和验辞,其中前四种是占卜的时候刻上去的,验辞则是占卜的结果获得应验之后刻上去的。由于甲骨文一般都是占卜内容的记录,所以又叫卜辞、贞卜文字。这些文字都是用刀刻在龟甲兽骨上面的,所以又叫契刻辞、刻文。契刻这些文字的龟甲兽骨在地下沉埋了三千年,其间也不时被人翻挖出来,但是没有人知道上面刻着具有巨大历史价值的古代文字。直到清末光绪二十五年(公元 1899 年),甲骨文的价值才开始被人所认识。一个世纪以来,出土的有字甲骨已经累积达到十多万片,不过其中只有少数是完整的卜甲或卜骨,绝大多数是碎片,有的碎片上只有一个字。

- 甲骨文的特点:

(1)以象形字为基础,带有较强的图画性。甲骨文以象形、会意居多,形声字只占 27% 左右。尤其在早期甲骨文中,有些象形字的写实性很强,形象逼真。例如:

(2)多异体:形体结构没有完全定型。同一个字可以有多种写法,异体字很多。有些字的结构成分多少不确定。有些字构成成分不确定。有些字书写的方向不固定。

A 有的正反无别,如人字写作 ,也可写作

B 有的字笔划可多可少,如帝字写作也可写作疾可以写作也可写作

C 有的偏旁部首的位置可以移易

D 有的可在原象形的基础上增加义符或声符,如遘字作 ,也作 ;

(3)存在不少合文。合文形式上像一个字,实际上是把两个或两个以上的字合写在一起,代表两个或两个以上的词或语素。这些现象说明,甲骨文时代汉字的构形还处于比较活跃的阶段,异体字、繁简字特多,因而造成了这一时期汉字的诸多歧异,以至给我们今天的辨识带来了困难,不过也为后来汉字的逐步定型化提供了大量可供选择的字样。

(4)书写行款无定式。甲骨文的行款虽以竖行为原则,但或从左到右,或从右到左,无固定式样。

(5)线条瘦硬,笔划多方折。这一特点与书写的工具密切相关。

(二)金文

金文又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。青铜.就是铜和锡的合金。从商代到周代.统治者和贵族广泛利用青铜铸造各种器具,主要有食器、酒器、水器、乐器,如鼎、鬲(立)、豆、爵、尊、盘、钟、钲等等。在这些器具上头,常常刻铸文字,表示持有者是谁.铸造器具的原因。因为古代管 “铜” 叫 “金”,用于这一类器具的青铜则叫 “吉金”;所以刻铸在青铜器上的文字,就叫 “金文”,也叫 “吉金文字”。古人又以钟、鼎作为青铜器的总称,所以金文也叫 “钟鼎文”。

在青铜器物上铸文,始于夏商,盛于两周,延续至秦汉。作为一个时代独具风格的字体,这里主要是指鼎盛的时期的西周金文,可以大于鼎、毛公鼎、虢季子白盘、墙盘等重器铭文为代表。

金文是铸造在青铜器上的文字,也叫钟鼎文。金文最早见于商朝后期,一直延续到战国,西周是其全盛期。金文总数有三千多,其中二千四百多字已经考定。

金文与甲骨文是同一体系的文字,但在字体上由于书写工具和方法的不同,两者之间存在较大差异。金文是用毛笔书写,然后铸造在青铜器上的,所以充分体现了毛笔的笔法。

- 金文的特点:

(1)象形、会意为主,象形字的形象性仍很强。但形声字明显增加,已占 60% 左右。

(2)与甲骨文相比,金文的异体字、合文大为减少,偏旁趋于稳定,行款也渐趋固定,基本上都是从右向左书写。

(3)笔划丰满圆润,整齐匀称。

西周金文与商代甲骨文比较,具有如下特点:

(1) 直观表意的象形、象意结构形态减弱,便于书写的符号形态增强。

(2) 趋向定型化,但异体依然不少。趋向定型化的主要表现在:

A 形旁之意相通而混用的现象大为减少。如甲骨文中的牧字,有从牛、从羊、从马等同种形,西周金文中则只用从牛一体,淘汰了另外两体。

B、偏旁部首的位置有了较多的固定。例如 “彳” 旁,甲骨文置于左右都可以,西周金文则基本上固定在左边。

C、异字同形、合文、反书等现象大为减少。从总体上看,西周金文是朝着定型化方向发展的,不过同字异构的现象依然不少。

(3)形声字大量增加。一是在原独体字上增加形符和声符,使之变为形声字;一是新造的字多为形声字,例如《金文编》食部所收的 19 个字,除 4 个甲骨文已有之外,新造的 15 个字中有 13 个是明显的形声字。有人曾作过统计,甲骨文中的形声字只有 20% 左右,而金文中的形声字则已达到 50% 以上。

(4) 在书写形式上,越来越注意字形与名文整体的协调、美观。由于铭文是器物所有文饰的一个有机组成部分,所以作者对每个字的结构、用笔和整体的章法布局都极尽精美之能事。如果说写刻文字的讲求书法,在甲骨文中表现得还够普遍、明显的话,那么在西周文中则是处处可见了。过去曾有人说先秦三代人写字 “不计工拙”,是毫无根据的。

金文到西周后期及春秋时期,在形体上也发生了一些变化,最显著的是线条化和平直化。所谓线条化,指粗笔变细,方形圆形的团块为线条所代替等现象;所谓平直化,就是原先曲折象形的线条被拉平,不相连的线条被连成一笔等等。这些变化使得汉字的象形程度明显降低,而符号化程度明显增强。

(三)小篆

- 小篆是秦始皇统一中国之后实行 “书同文” 政策时颁行的标准字体。是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而成。

许慎在《说文解字・序》中说,为了尽快改变战国时代言语异声、文字异形的局面,“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之。罢其与不秦文合者,斯作《仓颉篇》、中车府令赵高作《爰历篇》、太史令胡毌敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆是也。” 从这里我们可以看出,李斯等人在统一六国文字时做了三件事:

第一,以秦国原有的文字作为统一的标准,处先 “罢”(扬弃、废除)掉一切与秦文不同的六国俗体、异构,只保留其中与秦文一致的部分;

第二,拟证出统一的标准字样;

第三,写出定型后的标准字样广布天下。

2.小篆特点

小篆是古文字的的终结,它的主要特点,

(1) 首先是固定了偏旁部首的位置和写法,基本上做到了定型化。原有的 “画成其物”、“视而可识” 的直观表意功能继金文之后进一步减比,以至在许多字中已经完全消失 。

A、轮廓定型;由甲骨文、金文、战国文字的长短大小高下参差,变成基本整齐的长方形。如; B、笔画定型:由甲骨文、金文、战国文字的笔画方圆粗细不等.变成均匀圆转的线条。 C、结构定型;由甲骨文、金文、战国文字的部件上下左右自由书写,变成具备相对固定的位置,同一字而有不同形体的现象也大为减少了。如:

(2) 第二,是整个构形系统得到进一步的完善与加强。

汉字的构形系统从甲骨文开始就具有了,它是以定数量的基本构件为基础、以构件的一定置向为外部平面组合的模式、以构件在内部的不同层次组合为构形理据而形成的。经过全面整理的小篆,其基本构件更加纯净,外部的平面组合和内部的层次且合调整得更为合理、规范和完善,从而使汉字的整个构形系统得以巩固和加强,为后来今文字(隶书、楷书)的发展奠定了良好的基础。

秦始皇利用政权的力量来统一文字,推行小篆,并在一定的程度上实现了标准化、规范化,很快结束了长期以来汉字异字丛生、形体杂乱的局面。这对增强汉字的社会职能,对促进民族的团结统一的文化、经济的发展,无疑是有益的。

大小篆的合称。

大篆即籀文,一般认为籀文是春秋至战国之际的文字,它上承西周金文,下启小篆。今天能见到是前八世纪秦所立十个鼓形石碣上的刻石文字 —— 石鼓文。

小篆又叫秦篆,是秦始皇统一全国文字的标准字体,其特点是,字形较之以前的古文字都要整齐匀称,简单而定型,异体字大大减少,合文被淘汰,是我国古文字发展到最后也是最进步的书体。

(四)隶书

1、什么是隶书?

隶书历史上也称佐书、史书、八分,是以点、横、掠、波磔等点画结构取代篆书的线条结构而使之便于书写的一种字体。

(1)隶书的产生。小篆虽然整齐规范,但其形体曲屈回环,极不便于书写。相传秦始皇时代有个叫程邈的人,得罪下狱成了徒隶,在狱中对小篆进行改革而创造了一种新的字体。秦始皇对此很欣赏,给他免罪升官,于是把他拟定的字体称为 “隶书”。其实,据现在已出土的文字资料看来,早在秦始皇推行小篆之前,民间早已有隶书的萌芽,即便程邈真有其人其事,他也不过是作了些收集、整理和加工的工作罢了。晋代卫恒在《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。” 所为隶人,殆为衙门中专掌文书的书吏;所谓隶字,即是这些人在日常工作中所习用的字体。秦王朝在推行小篆的同时,为了 “以趋约易”,确实是大量地使用了隶书。1975 年在湖北梦县睡虎地出土的大量秦简就是最好的证明。

曹全碑

2、隶书种类

隶书在它的演变过程中,其设计构形和笔道(点画)形态是有很大变化的。在初创阶段,多数字尚带有浓厚的篆书意味,点画用笔的特点也不很突出,尤其是波磔不明显。后为经过长期的使用,特别是经过汉代文化人的加工、改造和美化,隶书才从根本上改变了篆书的构形和笔道形态,成为一种独具特色的新字体。后人称初创阶段的隶书为古隶或秦隶,称成熟阶段的隶书为汉隶。汉隶是汉代官方的正式字体。一般所谓隶书,主要是指汉书。

- 隶书特点

(1) 将小篆不规则的曲线和圆转的线条变为平直方整的笔画,从而使汉字进一步符号化,几乎全部丧失了象形意味。例如:

(2) 隶书的形体,较之小篆往往有所减省。例如;

**(3)**分化与归并了小篆的偏旁(就是合体字的部件,如形声字的形符或声符),较大程度地改变了汉字的形体结构。

A、小篆中的同一偏旁随着在隶书中的不同位置而改变为不同的形体。如:

B.小篆中的不同偏旁在隶书中被归并为同一形体。例如:

(五)楷书

1.什么是楷书?

楷书也叫真书、正书,它产生于汉末,盛行于魏晋南北朝,一直沿用至今。楷书是由隶书经过长期演变慢慢悦化出来的,在它成为一种新字体的相当长的时间里,还或多或少地带有隶书的意味,所以楷书在历史上也被称为 “隶书” 和 “今隶”。

2.楷书特点

楷书与它的母体隶书相比,有两个明显的特点:

(1) 彻底摆脱了篆书的影响,构形单一。隶书以点画结构取代篆书的线条结构,从篆书的严密束缚中解放出来后,又出现了构形自由、同字可得异形的倾向。不少字既有因承篆书、略带篆意的构形,又有解散篆体、重新结构的构形,例如曹字,在汉隶中就有 “”、“ ”、“” 三种写法,之字有 “ ” 和 “ ” 两种写法。

(2)点画形态比隶书丰富,而且每种基本点画的 “个性特征” 都比隶书鲜明。

隶书除了波磔、掠、点具有较为突出的持点之外,其它和画(如横、竖)都依然不同程度地沿用着篆书的线条形成,只不过是把篆书的线条形态,可以充分利用毛笔富于弹性、能粗能细、能方能圆的演变过程看,写出品式众多、情状各异的点画形态来。所以从字体的演变过程来看,虽然隶书的开成是汉字由条线结构一变而变画结构的标志,但是汉字点画结构的典型字体却不是隶书而是楷书。

二、汉字形体演变过程中的几个问题

汉字形体演变过程,是一个对字形不断进行调整、新造的过程。在这个调整、履行过程中,不仅笔道形态有变化,更重要的是字的构形也随之而改变。字的构形改变,有的步步相因、一脉相承,有的则具有较大的跳跃性,有的甚至是列断裂性的突变,情况非常复杂。

(一) 隶变

1、什么是隶变?

所谓隶变,是汉字由篆书到隶书的演变,是汉字由古体(古文字)演变为今体(今文字)的一次质的飞跃。这个演变从战国后期开始,到汉代中叶汉隶形成结束,经过了二三年百年的时间。其间以秦汉之际的变革为最激烈,所以我们用秦篆(小篆)与汉隶作比较来说明隶变中的问题。

汉字在隶变之前,从商代的甲骨文到秦代的小篆,形体外观虽然发生了很大的变化,但是若从内在的构形来考察,仍然没有超出以基本构件的象形为特征的线条表意结构的范畴,在构形过程中能反映造字意图的 “笔意” 依旧存在,只不过是不断有所淡化罢了。经过隶变则不然,它仅用不同形态的不同点画取代了篆书单一的线条,变化了行笔的方向,彻底摈弃了原有的象形特征,而且对整个汉字的构形作了一番全面的大调整,使篆书的笔意几乎被完全隐没,代之而起的是点画组合而便于书写的 “笔势”。

2、隶变的方式

纵观隶变前的篆书形体和隶变后的隶书形体,将再会得的构形进去地比而作全面的考察,从不同角度和不同层面上我们可以看到种种不同的现象。通过对这些现象的分析,可以归纳出隶变对汉字构形进行高速的过程中采用的方式和方法。这些方式方法最主要的有如下几种:(1)**用一个新的构件取代篆书中的不同构件(如包括某一构件的局部和相关构件组合后的合部或局部)。**例如秦、春、舂、奉、奏等五个字,在篆书中它们的上部都不尽相同的两个构件的组合,隶变之后都被同一个新的构件 “” 所取代(泰)(春) (舂)(奉)(奏)从篆书的角度看,就是这些字中原本构形不同的部分被同化。

(2) 将篆书中的同一构件形态分异成不同的构件形态。

在篆变书中,同一个构件的形态与写法在不同的字中是基本不变的,隶变中却往往因字而异,变化这一要件的形态与写法,使之变成两个或两个以上的不同形态的构件。简单地说,就是把一个构件的一种写法变成了几种不同的写法。例如令、危、辟、御、色五个字,它们在篆书中所共同具有的构件 ,尽管所处方位有异,但其形态与写法是完全相同的。隶变之后因所处方位的不同而分别变化:(令)已(危) 尸(辟)卩(卸)巴(色)也就是说,篆书的构件,到了隶书以后被分异出了五个形态不同的变体与之相对应,有了五种不同的写法。又如:弄、兵、奂、丞四字中的廾、八 、大、一 的不同写法,也是隶变对篆书构件分异的结果。

(3)省变篆书繁复的结构和工时划。具体作法主要有:

①改变某个要件的写法,减少其中的笔划,如 书;

②减少构件,例如雷、屈;

③舍去笔划多或是重复的构件后选用一个笔划少的构件来代替,例如则;善;

④合拼两个构件的同时加以改造,例如曹、晋;

⑤在一定的部位简化部首构件,如 “阜” 在左 “阝”:阿,“邑” 在右 “阝”:

3、隶变的意义

隶变使汉字形体彻底摆脱了古汉字象形、象意的桎梏,由 “描绘” 符号一变而为 “书写” 符号,面目焕然一新、简洁明快,能更好地适应毛笔的性能,便于书写,大大提高了汉字作为汉语工具的功效。直到今天,两千多年过去了,实用中的汉字形体(指文字构形),从总体上看,并没有发生根本性的变化。由此可见,隶变在汉字发展史上确实是一次质的飞跃,所以人们把它看作是古今文字的分水岭。

隶变在汉字发展史上的意义是十分重大的。以象形、象意为主体的古汉字,虽然具有直观表意的功能,便于人们察形见义,但这只限于本义。而人世间的事物及其发展是无限的,绝非几千个本字本义所能概括得了。即便是在殷商时代的甲骨卜辞中,应用本字本义也为数极少,在绝大多数的场合是用假借义和引申义,而假借义和较远的引申义是与字形没有直接关系的。可见作为语言载体即记录符号的字形,是不可能标示语言中的全部词义的。反过来说,字形不直接标明词义也同样可以充当记录语言的符号。既然如此,那么这种符号在不丧失构形理据的前提下,总是越简单、越便于书写越好。象形、象意的古汉字形体繁杂,极不便于书写,很不适应社会进步和语言、文化发展的需要。

(二) 讹变

1.什么是讹变?

所谓讹变是指汉字形体在演变过程中,由于误解字形或为着书写的方便而破坏原本表义结构的变形。这种形变造成了字形与字义的乖戾,丧失了构形的理据。后世以讹传讹,因错就错,遂成定型。例如射字,甲骨文像弓上搭箭之形,金文增加一 “又”(手),表示开弓放箭,其 “射” 义十分明了。到了战国时代的石鼓文,突然将弓分为两段,原本尖利的箭头变成了 “平头戟”,人们从这个形体再也看不出 “射” 的意思了。小篆定型时又将石鼓文的断弓误认为是 “身” 字于是把射字写成 “身寸” 或 “身矢”。

讹变与前面所说的隶变不同。隶变是整个汉字体系演化到一个阶段时所作的整体性的形体调整,基本上是有规律可寻的、普遍性的形变。 讹变则是个别的、毫无规律的 “写错字”,并且在汉字形体演变过程中的任何一个阶段都有发生。虽说在隶变过程中也含有 变的因素,但二者毕竟是性质不同的两种现象。

2.讹变的原因

(1) 因形体相近而致误。例如则字,本来是从鼎从刀会意作 ,由于金文中贝字常与鼎字写法近似,因而一些书手便误将则字写成从贝从刀了。

2.因割裂象形性笔画而致误。

象形字虽然具有一定的图画性,但是都经过高度的抽象和概括。对于一个象形字的局部所象之形,如果离开了这个字的整体,就很容易误解是像别的东西,故而导致书写的讹误。如 “桑”,甲骨文作 ,象桑树之形。后写作了三 “又” 加 “木”。许慎无福见到甲骨文,便把桑字一分为二,说是从叒从木,单立一个 “叒 “部,而所属者又只有一个 “桑” 字。在人们还没弄清汉字形体演变史的时代,作出这样的处理是可以理解的。

- 因增加装饰性的笔划而致误。先民在应用汉字的过程中,不仅讲求实用,而且还追求其形体的美观,因此往往在一些字形中加上一些装饰性的笔划,久而成习,就改变了原有的构形。如年字,甲骨文本作 ,象人负禾之形,周代金文多于 “人” 的身上加一个装饰性的笔划 “・” 作后来圆点又变成了一横(圆点不如一横易写),于是到小篆中,年便写作了 ,“从禾从千声”,由于会意字变成了形声字。

4.因增加声符而破坏了原来的象形、象意结构。例如饮字,本作 ,像人俯首伸舌就着酒坛饮之形,本是象形字,后来又增加了 “今” 字遂形变作 ,“贪饮” 之状便不存在。

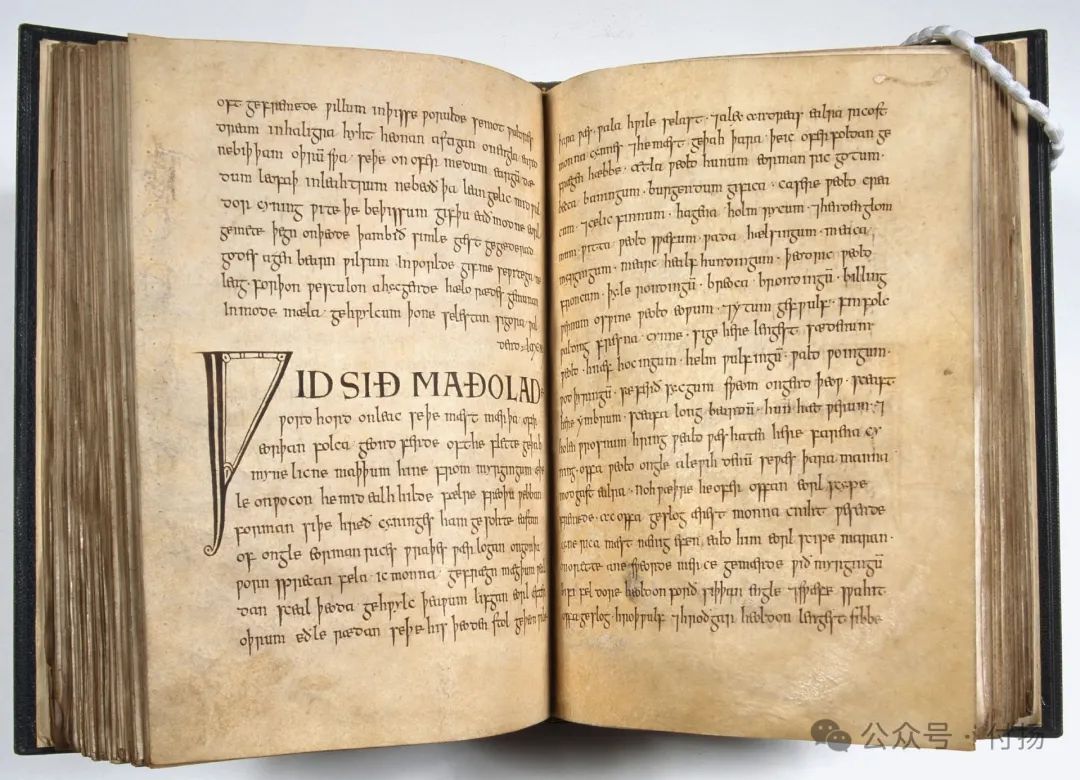

科普贴:英语词汇起源与词根词缀

原创 付扬 2024 年 12 月 18 日 14:05 辽宁

一、英语词汇的起源

英语是一种日耳曼语族的语言,起源于公元 5 世纪的英格兰。随着历史的发展,英语经历了多次演变,受到了拉丁语、法语和其他语言的影响。

英语的词汇来源可以大致分为以下几类:

1. 古英语的影响:

英语的根基始于古英语,这是一种早期的日耳曼语言。古英语中包含了许多基本词汇,这些词汇至今仍被广泛使用,如 “house”(房子)、“water”(水)等。

(图片来源于网络)

2. 日耳曼语源:

英语的基础词汇主要来自古英语,这些词汇大多与日常生活、自然环境和人类关系有关。

3. 拉丁语源:

随着基督教的传播和罗马帝国的影响,许多拉丁词汇被引入英语,特别是在科学、宗教和法律领域。如 “aqua”(水)在 “aquarium”(水族馆)中的应用。

4. 希腊语源:

为英语带来了大量学术和技术词汇。许多与科学相关的词根,如 “bio”(生命)出现在 “biology”(生物学)中。

(图片来源于网络)

5. 法语源:

诺曼征服后,法语成为英格兰的官方语言,许多法语词汇进入英语,尤其在法律、艺术和行政方面。例如,法语单词 “court”(法庭)和 “chef”(厨师)均被引入英语。

现在我们常说的英式英语和美式英语发展时间不同:

**英式英语:**起源于英国,形成于公元 5 世纪至 11 世纪的古英语时期,经过了中英语和近代英语的发展。英式英语受到了诺曼征服、拉丁语、法语等多种语言的影响。

**美式英语:**起源于 17 世纪早期的北美,最初是由英国移民带来的英语。随着时间的推移,美式英语逐渐受到其他语言(如印第安语、荷兰语、西班牙语)和本土文化的影响,形成了独特的语言特点。

二、词根和词缀

词根是构成单词的基本部分,通常携带单词的主要意义。词缀则是附加在词根前后,用于改变单词的意义或词性。通过词根和词缀的组合,可以构造出大量新词,丰富了英语的表达能力。

1. 词根

词根是一个词的基础部分,通常携带主要的意义。它是构成单词的核心。

2. 词缀

前缀(Prefix):添加在词根前面,通常用于改变单词的意义。

后缀(Suffix):添加在词根后面,通常用于改变单词的词性。

识别和记忆词根和词缀可以帮助学习者理解更多相关词汇。通过组合,学习者可以推测出新词的意义。

三、学生自学与教师备课工具

1. 常用的查询单词起源的网站:

https://www.etymonline.com/cn

2. 可查询词根的网站:

https://www.quword.com/root/

语言起源问题刍议:内涵呈现、视角对立及理念升维

王轿成

中国传媒大学人文学院,北京

收稿日期:2024 年 2 月 8 日

录用日期:2024 年 3 月 15 日

发布日期:2024 年 3 月 27 日

摘要

语言起源是一项悬而未决的重大课题,现已取得丰硕成果,但仍然留有一定的研究空间。据此,本文结合前贤研究探讨了人类语言的起源问题。研究发现:第一,在语言学、人类学及哲学共同视域下,语言起源的内涵需要考究语言的定义、语言起源的条件、语言起源的具体过程等问题。第二,学界存在丰富的语言起源假说,部分假说之间在本质内容上有所重合;此外,多数语言起源假说的内在性预设倾向从语言的交际功能层面界定了语言;尽管语言起源假说普遍缺乏实证材料,但依然存在相应的研究参考价值。第三,一源论与多源论的对立,渐变论与突变论的对立是语言起源研究中形成的两组视角对立。第四,深化语言起源研究亟需在研究意识、研究性质及研究平台等多个层面进行理念升维。首先,语言起源有其成为学术问题的必要性和科学性,学界需要为其树立高度的问题意识;其次,语言起源问题具有鲜明的跨学科研究性质,相关研究必须注重和加强跨学科合作;最后,在未来的语言起源研究中,理应不断夯实演化语言学这一最新研究平台。

关键词

语言起源,假说,两个对立,跨学科,演化语言学

1. 研究背景:语言起源研究的历史脉络

人类语言的起源历来都是一个饱受争议的话题,即便是在科学技术如此发达的今天,语言起源问题仍未得到真正意义上的解决。这样看来,整个科学界对于语言起源问题的探索依旧任重而道远。

语言起源问题最初在西方世界提出,由于其内附于 “人的本质” 这一哲学问题被附带讨论,因此当时只是引起了部分哲学家的关注。在此阶段,人们对语言起源的思考较为单一、零散,因无法对语言起源问题做出明确解释,于是只能将答案指向神权等宗教文化。具体而言,17 世纪以前的欧洲,基督教神学以一种不可撼动的地位将语言的发生归为上帝所赐。

18 世纪,语言起源正式成为哲学的主要研究课题。此外,少数语言学家也开始积极探索这一重大问题。随着自然科学的突破性进展,人们更加重视自身的理性和创造力,试图说明语言源于人的自我创造。1769 年,柏林普鲁士皇家科学院就语言起源问题向学界征集最优答案。这是语言起源作为正式的独立议题首次公开讨论,因而吸引了各个领域大批学者的参与。在此后的一个世纪中,语言起源的研究迎来了第一个高峰,各种语言起源的假说和设想理论应运而生;不过,囿于取证困难等客观原因,实际上也就从根本上决定了这些语言起源的理论只能是猜测和臆想。

19 世纪 60 年代,鉴于语言起源研究极难获得实质性成果,部分研究者便开始怀疑甚至否定语言起源问题的价值和意义所在。受此影响,1866 年巴黎语言学会明文规定不再接受语言起源及相关讨论的文章,认为语言起源的探究活动不足以成为一项正当的科学研究。作为当时语言学界最为权威的研究机构,巴黎语言学会在 1901 年再次重申了这一立场。如此一来,巴黎语言学会的规定则直接导致语言起源在此后相当长的一段时间内成为了科学研究禁区。

20 世纪 70、80 年代,随着认知科学的极大发展,研究视野、研究手段和研究方法有了全新的转变和进步,许多学者再次恢复了对语言起源问题的研究兴趣,进而推动语言起源研究提上新的议程。1972 年,第一届语言起源和发展北美会议在多伦多召开,标志着语言起源研究禁区的打破;1975 年,一次在当代语言起源与进化研究发展史上具有里程碑意义的专题研讨会在纽约召开;1981 年,由联合国教科文组织国际社会科学委员会主办的 “语言起源国际跨学科研讨会” 在巴黎召开;1983 年,国际语言起源与进化学会在加拿大温哥华成立。这样一来,语言起源问题在一股研究热潮中逐渐进入新的高峰。

20 世纪末期,语言起源的研究推动了演化语言学的形成。1996 年,第一届语言演化国际会议在英国爱丁堡发起,关于语言起源的研究全面系统地展开。近年来,演化语言学在国际上发展得如火如荼,俨然成为国际学术界的研究热点,各个领域的专家学者致力于从不同角度探究语言起源及相关问题,新兴的理论与方法业已取得相应的研究成果。不难看出,学术界对于揭示语言起源科学规律的信心空前高涨。

在语言起源问题的探寻上,从最初的语言神授到近代各种语言起源假说再到现当代基于科学认知基础上衍生出的理论体系,已经跨越了几个世纪,语言起源也从单一的哲学研究对象转变为多学科的研究对象。至此,人们对于语言起源的认识也更加系统、更加全面、更加科学。

本文拟对语言起源及其相关问题展开深入的探讨与梳理,旨在整合、澄清与补足语言起源探索过程中出现的争议及研究成果,力图显示出语言起源研究的轨迹和全貌,从而明晰语言起源的研究现状和发展动向,以期对今后的语言起源研究有所启示与借鉴。

2. 基础讨论:语言起源的内涵及相关假说

2.1 语言起源的内涵

在对语言起源及其相关问题进行探讨之前,有必要对语言起源的内涵进行基本阐述。一般而言,语言起源主要有两种理解:其一是指某一具体语言的起源,其二是指人类一般语言的起源问题。需要指明的是,本文所探讨的根本问题是人类一般语言的起源;由于某种具体语言属于人类一般语言系统的组成要素,因此,文中但凡涉及到某一具体语言渊源的论述均是为了更好地解释人类一般语言的起源问题。

具体而言,人类一般语言的起源问题主要指人类是在怎样的历史发展进程中创造了语言,人类怎样开始使用语言这种交际工具。从关涉的学科范围来看,语言起源内涵的呈现基于语言学但不能局限于语言学,至少还应将人类学和哲学纳入思考。倘若从语言学、人类学、哲学角度入手,那么语言起源的内涵大致包括:什么是语言,语言要有所界定;其次是语言的起源需要哪些条件;另外语言从何而来,要对语言成形之前的形态有所说明;还应考虑事物的最初命名与语言起源之间的关系。当然,语言起源的这些内涵之间存有密切的关联,其中语言的界定是基础性的。

2.2 语言起源假说及其价值评判

在语言起源的探索过程中,诞生了各种各样的语言起源假说。具体来看,语言起源假说包括语言神授说、自然声源说、拟象说、社会契约说、劳动起源说、语言进化说、手势起源说、音乐起源说、人类本源说、姿势起源说、感性起源说,等等。下面选取代表性的语言起源假说进行简要说明,并在此基础上对语言起源假说的价值评判进行扼要阐述。

2.2.1 语言起源假说

一是语言神授说。语言神授说把语言归之于神明的创造或馈赠。事实上,大多数民族都有关于语言由来的神话传说,日本有创造语言的太阳女神;我国苗族有山神指点 “央” 造人并给予人说话能力的传说,畲族有祖先高辛教人说话的传说;澳大利亚传言人类是因为吞食恶神布鲁利的骨肉而开口说话;古埃及人认为语言是透特神(Thoth)创造的;印度则有人认为语言是学习女神沙拉斯瓦提(Sarasvati)赋予人类的。不难看出,这些神话传说都将语言的来源归为神灵。圣经《旧约・创世纪》中上帝与亚当的交流、亚当给世间万物取名以及通天塔语言变乱的描述都体现了 “语言神授” 的理念。作为语言神授说的强烈捍卫者,普鲁士科学院院士苏斯米希(Süssmilch)曾在《试证最早的语言并非起源于人,而只能是上帝的发明》中强烈表示,人类语言这种具有异常复杂机理和精巧组织的机制不可能出自凡人之手,只有万能的上帝才造得出来。

二是自然声源说。自然声源说把语言的起源归因于人类对自然之声的仿效、外界刺激下人类发出的情感之声以及人类集体劳作过程中发出的本能声音。这一假说可以笼统地称为拟声说或声音论,其包含着丰富的内容。丹麦语言学家叶斯伯森把语言起源理论归纳为 “咆哮说”“啵啵说”“叮当说”“喘息说” 四种学说。具体而言,“咆哮说” 即汪汪理论(Theory of bow-wow),也称为摹声说;据此学说,人类最初的语言是对以狗声为代表的动物之声等自然界声音的模仿。最早提出摹声说的是古希腊斯多葛学派,此学派将语言起源归结为人对自然声音的模仿,后来得到了德国哲学家布尼兹和生物学家赫德的大力推崇,另外德国语言学家施泰因塔尔和保罗也都特别强调了摹声在语言产生中的作用。“啵啵说” 即呸呸理论(Theory of pooh-pooh),这一理论假设原始语言是人类始祖在悲伤、愤怒、鄙视、高兴、激动等状态下自然本能发出的情感之声,由此也可称其为 “感叹说”。正如卢梭指出的,语言产生于人的情感,特别是激情使得人类开始说话。“叮当说” 即叮当理论(Theory of ding-dong),这一学说认为自然界的事物有着特殊的声音,声音与意义之间有某种和谐关系,正如各种铃声击打着人类,而语言正是人们在接受此类声音击打印象时而本能产生的结果,因此也可称作 “声象说”。“喘息说” 即唷嗨嗬理论(Theory of yo-he-ho),又称为 “劳动号子说”;这一理论学说认为语言起源于人们在集体劳动过程中为了协调动作而提高效率所发出的有节奏的哼唷声和吟唱声。可以看出,叶斯伯森的归纳思路正是按照不同声源对自然声源说进行了区别划分。

三是拟象说。顾名思义,拟象说是把语言的起源归为人类通过自身器官对自然物象的模拟。根据模拟对象的不同,拟象说又可分为口腔手势说和口型拟象说。不过,口腔手势说与口型拟象说假定的模拟对象是截然不同的,前者的模拟对象为肢体动作,而后者的模拟对象一般指亲眼目击过或想象出来的自然物象。口腔手势说认定远古人类先是凭借头部动作,面部表情、手势等肢体语言进行沟通的,原始语音即是通过唇舌等口腔发音器官模仿各种肢体表意动作产生的。口型拟象说中的所拟一般是人目击或想象到的普遍意义上的物象,相关研究发现语音的口型特征倾向于临摹所代表事物的形象特征。

四是社会契约说。社会契约说认为语言通过约定俗成的方式产生,最初人们因没有语言导致各个方面的沟通障碍,于是人们聚在一起共同讨论商议,规定事物的名称,于是语言在这种状况下就产生了。卢梭曾先后在《论人类不平等的起源》和《论语言的起源》中提出社会契约说,指出人们为了社会交际才约定使用语言作为彼此的交流工具。后来,这一假说得到了法国莫白迪的大力推崇。

五是劳动起源说。简而言之,劳动起源说指语言是从劳动中并和劳动一起产生来的。恩格斯在著作《劳动在从猿到人的转变过程中的作用》中提出劳动起源说,其认为语言是在人们的劳动中,由于交际需要而产生的,劳动起了决定性作用,而且人类语言从产生起就是有声语言。恩格斯的劳动起源说把劳动看作语言产生的基础,人类除了语言再不能用任何方式来达到沟通目的,所以说人类的语言起源于劳动。

六是语言进化说。自达尔文的《物种起源》发表以来,许多学者开始使用进化论的思想研究语言的起源。语言进化说断言,语言的起源是一个相当漫长的过程,它与人类进化相伴而行,语言在很久以前就已经接近现代语言的完整系统。后期,语言进化观在发展过程中也逐渐分离出许多不同的理论,如 Pinker 的达尔文主义语言渐变论,Bickerton 提出的语言起源两阶段论,Aitchison 则是提出了全新的语言篝火论。

七是手势起源说。手势起源说把语言起源归因于手势语。Michael Corballis 在其著作《递归心理:语言起源、思维与文明》中明确提出语言来自手势,而非声音交际。汤炳正也认为人类语言起源于手势语,而口头语是其后期发展而来的。美国手语研究之父威廉姆・斯多基在著作《用手表达的语言 —— 为何手语先于口语出现》里详述了语言手势起源说,认为手势符号先于话语出现,手语是先于口语出现的语言表达形式,人类的语言能力是首先通过使用手势得以发展并最终由手语语言演化为有声语言的。

八是音乐起源说。卢梭曾在《论语言的起源》里详细阐述过语言与音乐初始的共生关系,其明确提及过人类最初的语言就是诗歌和音乐。类似地,语言学家叶斯伯森在《语言论》中也论述了语言起源于歌唱的观点,其认为在种群和亲缘等选择压力下,语言始于描述个人或孤立事件的半音乐表达,正是追求娱乐或爱情的歌唱等音乐形式促成了语言的产生。达尔文在《人类的由来及性选择》中提出 “乐源性语言进化理论”,其核心内容就是分析人类最早的语言开始于用喉音发出真正有音乐意味的声音,即歌唱;换言之,达尔文认为人类最初的语言应该就是音乐。当然,音乐起源说也为之后 “音乐习得机制” 理论的形成奠定了理论基础。

九是人类本源说。人类本源说指人的本质就在于语言,人之所以能成为人,就是因为人有语言。赫尔德是人类本源说最具代表性的人物,其在《论语言的起源》中提出:“人类心灵则通过自身的作用不仅创造出语言,而且不断地更新着语言”。在其看来,即使没有社会,没有舌头,语言也会源出于心智,语言的最初发展是一个自发的过程,语言则是人类本性的影像。此外,洪堡特有关语言起源的讨论也非常接近人类本源说,其在《论语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》提出:“语言产生自人类本性的底层”。显然,洪堡特也倾向将语言视为人类精神本性的一种产物。

2.2.2 语言起源假说的价值评判

除上述假说之外,还有许多有关语言起源的猜想和假设,如认为早期人类开始用闲话替代彼此理毛以维持人际关系的 “理毛说”,认为语言是由报警符号发展而来的 “报警说”,认为语言是在欺骗行为导致脑量和智力增加前提下产生的 “欺骗说”,认为语言是在人类社会互动中通过姿势对话逐渐延伸出的 “语言姿势起源说”。不难发现,尽管部分语言起源假说的名称不同,但在其具体内容上存有不少的交叉重合,如手势起源说与姿势起源说,感叹说与音乐起源说等。

总体来看,这些假说普遍缺乏实证材料,说服力不够;质而言之,这些理论假说并不能明确解释人类语言的起源问题。但是,这些假说从不同角度对语言起源问题作了讨论,因此具备相应的参考借鉴价值。语言起源于摹声,起源于感叹等情感之声,起源于劳动号子,起源于口型对物象的模仿,起源于音乐之声,起源于身体姿势,起源于人类精神,这些均属于对语言起源于何者的回答。语言产生于社会契约,产生于交际需求,产生于劳动过程,产生于情感起伏,产生于感觉体验,产生于娱乐需求,产生于求助需要,这些则是对语言产生的条件加以回答。如此看来,在对语言起源假说做出价值判断时,不应该把语言的起源等同于有声语言的起源问题,更应该在交际层面理解语言,这是因为,这些语言起源假说的内在性预设偏向于从语言的交际功能角度定义了语言。

3. 核心问题:语言起源研究的视角对立

语言起源问题本身的可证性难度极大,所以研究者往往不敢妄下定论,而是选取语言起源问题的某个方面尽量去论证,进而得出一个新的解释或理论,以期无限接近这一问题的最佳答案。据此,相关语言起源研究必然伴随着不同的基本视角,从这一层面来看,随着学界对语言起源的不断探索,逐步确立起语言起源研究中的两个对立,即一源论与多源论的对立、渐变论与突变论的对立。

3.1 语言起源的一源论与多源论

在人类语言的起源问题上,素有一源论与多源论的对立。一源论认为人类语言的起源是单一的,其来源只有一个;而世界上各种语言的差异均是同一种语言逐渐演变分化的结果。多源论则认为语言的起源不止一个,世界上的语言并不是同出一源。

一源论的思想在诸多学者的著作中暗含着,均强调世界上的所有语言只有一个共同始祖。17、18 世纪,受宗教影响,西方世界在较大范围内普遍流行着一源论,这主要体现在关于人类语言始祖的推测,如瑞典军人刚伯在著作《天堂的语言》中明确表示瑞典语才是人类语言的始基;英国人韦伯在《历史地论证中华帝国的语言乃是人类原始语言的可能性》中提出汉语才是人类最早语言的惊世之见;英国人伯尼特在《论语言的起源和进步》中力求通过不同语言的类型特征来推测追溯到同一种始祖语言;英国驻印法官琼斯推断梵语与希腊语、拉丁语之所以相似是因为它们来自某一更早的源头,这也倾向于人类语言一源论。此外,斯瓦迪士还曾比较了新旧大陆的各个语系,认为众多语系之间存在遥远的亲缘关系,因而可以将其合并为更大范围的超语系;同样,这些语系之间也可能存在更为遥远的亲缘关系,那么最终世界所有语言之间都可能有亲缘关系,即同出一源。

多源论支持者看来,语言是同时在世界几个地方由不同的人群分别发明的。马毅曾断言:“人类的语言都不可能起源于某一特定的猿群,某一特定的时间,某一特定的地区”。在其看来,人类语言产生于某一个中心地点,然后向世界各地传播,这种观点是根本站不住脚的;其进而推想,在语言形成初期,语言的种类肯定比现在要多得多,不同的语言,乃至同一语言的不同方言在一开始就形成了,其后随着部落、社会的分合,语言也随着分化或混合、融合。王士元,柯津云认为语言的复杂性是其不断演化的结果,并且完全可以借助概率模型来证明多源说的发生可能性会比一源说的可能性大;在他们看来,语言的起源是多源的,换而言之,语言是从几个不同的地方分别独立发生的。此外,陈保亚在论证非洲假说两个时间层次和语源关系的过程中,指出人类两次走出非洲并不能推出语言都起源于非洲,最后得出的结论是:语言起源多源论的可能性比较大。

从本质上来看,语言起源的一源论与多源论同样属于假设性的理论学说,目前无法被证明,但同样不能将其断然否定。即使立场不同,但学界基本达成一个共识,即一源论与多源论的论证思路和方法是一致的,那便是研究世界上现存的各种语言之间的亲属关系,通过比较各种语言来寻找和构拟原始祖语。需要明确的一点是,正是在寻找论据的过程中,历史比较语言学家通过对语言进行划分来建立语言谱系,一部分语言学家开始认为语言存在着多个源头,现在世界上的众多语言则是由多个原始祖语分化演变的。然而,语言亲缘关系的研究在很大程度上受制于研究者对语言的认知程度和自身的认知水平等客观因素,可以说,“被纳入同一语系的是那些已有充分证据确认是出自同一来源因而彼此之间是有亲缘关系的语言,而分入不同语系的只能说是尚未找出这样的证据的语言”。这样看来,人类语言源于一种语言还是多种语言仍然是一个谜。

随着研究的加深,语言一源论与多源论的论证过程变得越发客观,越发科学,研究者试图获取更多的实证材料去支撑自己的观点。在诸多研究的论证过程中,一系列有关语言起源的研究成果拓宽了探究语言起源问题的视野,诸如夏娃假说,超语系假说,人类语言基因,语言神经系统等理论学说的初步构建,均在一定程度上启发了人们对语言起源问题的深层次理解。

3.2 语言起源的渐变论与突变论

受达尔文进化论思想的影响,有学者运用渐变论与突变论来解释语言的起源和演化。渐变论与突变论这两大研究观点存在着明显的对立,渐变论认为语言随着人类的进化而开始,通过作用于各种认识能力的自然选择而逐步成熟。突变论则认为语言作为人的独有特征,语言这种能力是随着脑增大而在较晚时期由于基因突变迅速出现的一种能力;换言之,人类原始语言可能是由人类始祖中的某个个体大脑组织结构中的某种生物基因突变引起的结果,也可能是其他方面产生变化的一种副产品。

渐变论者认为语言不可能突然之间就形成其最终的形式,它一定是由人类灵长类祖先的早期前语言系统演变而来的。达尔文认为,语言是一些表达情感的自然发声演变而来的,语言是慢慢地、不自觉地、通过许多步骤发展起来的,各种语言的形成和不同物种的演化都经历了一个渐进过程。由此可知,达尔文直接将语言起源与物种起源结合了起来,用渐变论解释了语言的产生和发展。德国热衷于进化论思想的施莱歇尔在其著作《达尔文理论与语言学》中明确表示:“语言是自然有机体,其产生不以人们的意志为转移;语言根据确定的规律成长起来,不断发展,逐渐衰老,最终走向死亡”。不难看出,在施莱歇尔看来,语言的历史发生和变化发展的过程必须经历逐步演进、自然选择、适者生存的一般规律。当代语言学家和认知心理学家史蒂芬・平克也坚持渐变论,其避免去研究灵长类中明确的语言雏型,而是简单地认为 “语言本能” 通过一般的方式渐进演化而来,语言是人类经过自然选择形成的一种适应功能,不断再生和优化,语言同手、眼等器官一样在进化。

突变论者接受进化论的基本思想,但不赞成自然选择的作用,认为语言的发生并未经过渐进过程而是突变的结果,即基因突变论。洪堡特在《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》里提到:“我只想把语言的发生比作这样一种现象:在一个美妙的春夜里,一棵大树的花朵一下子全部盛开了”。由此可见,鸿氏主张语言起源突变论,认为语言的提高是逐渐的,然而语言的发明却只能是一举而成。诺姆・乔姆斯基一直坚持语言突变论,坚信语言是一下子突然出现的;此外,乔氏指出,产生于某个个体的一个随机突变,导致了语言在突然之间便以完美或近乎完美的形式出现。实际上,乔姆斯基坚信一次非连续的基因突变导致了语言官能的产生,是将个体选择论、基因选择论和现代生物遗传学突变论的有效结合,这也成为了生物语言学研究语言起源和产生的又一理论基础。Bickerton 认为语言并不是缓慢平稳进行的,人类只是偶然进入了语言的领地,其找到了支撑突变论最充分的理由,一是现有证据证明人类认知是突变而成的,二是尚未找到原始语言和人类语言之间有同期出现的各种中介语言和某些稳定阶段,所以完全意义上的语言自然是突变的结果。

语言渐变论和突变论旨在解释语言起源和语言演化问题。其实,二者的假设前提是有所不同的,渐变论是将语言看成一种动态的发生过程来考究,突变论则倾向于将语言视为一种静态结果来考证。近年来,有学者认为二者并不存在根本上的对立,如杨烈祥,伍雅清认为语言的产生和演化既有渐变因素,又有突变因素,是渐变中的突变,语言渐变和突变的共同演化符合现代系统论和控制论,超越了语言演化研究中外在主义和内在注意的二元对立。

4. 研究前瞻:语言起源研究的理念升维

语言起源的探索乃是一项复杂的系统性工程,直到现在仍不乏诸多难题亟需深入研究和广泛探讨。面对难度极高的语言起源问题,绝对不能采取逃避式的态度而畏葸不前;需要看到的是,语言起源的研究正从思辨性转向实证性,相关研究越来越注重从科学的角度进行论争和检验。为了有效促进语言起源研究,理应提高问题意识,善用现代科技,将语言起源问题置于多学科框架下进行联动研究。为此,亟需在研究意识、研究性质及研究平台等多个层面对语言起源研究进行理念升维。

4.1 语言起源的 “问题化”

语言的口语是第一性的,探求人类最初语言的起源,取证似乎成了一个不可解决的难题,这便使得有人长期怀疑语言起源作为学术研究问题的必要性和科学性。卢梭曾在《论人类不平等的起源和基础》中明确表达了对语言起源问题的悲观态度,认为学界在语言起源问题上不会有多大结果,毕竟今人距离语言的始端实在太过遥远。索绪尔注重实证主义精神,在其看来:“语言起源的问题并不像人们一般认为的那么重要。它甚至不是一个值得提出的问题”。哪怕是在当下,仍有学者对语言起源作为学术问题的做法持怀疑态度,认为语言的起源是一个比艺术起源更为渺茫的问题,现存的语言文字材料无法追溯到语言的发生时期,语言起源是一个不可能讨论清楚的问题。确实,语言起源的论证难度不言而喻,迄今为止,有关语言起源研究得出的观点和结论缺乏充分的实证材料,更没有基本的公论。然而,这并不能否定语言起源成为学术问题的合理性;即便暂时没有公认的答案,也不代表这一问题在未来无法得到解决。需要明确的是,语言起源研究是一个庞大的系统工程,任何局部性的突破都将推动人们对语言起源的认识。比如语言学关于汉藏语系的北方起源假说与西南起源假说为汉藏语系起源与演化研究提供了框架。此外,近期在谱系树结构及其理论体系下开辟的研究方向,为语言的起源和演化提供了新的思路和方法,例如非加权平均法(UPGMA)、最大似然法(maximum likelihood)、最大简约法(maximum parsimony)以及贝叶斯方法(Bayesian method)等;尤其是贝叶斯系统发生方法的蓬勃发展和广泛应用,使诸多相关研究开始着眼于推断世界上各语系或语族的起源时间和地点,如印欧语系(Indo-European languages)、南岛语系(Austronesian languages)、帕马 - 恩永甘语系(Pama-Nyungan languages) 。

不难发现,历来有大量学者极其重视语言起源这一科学难题,并且尝试利用各种方法在语言起源的各个层面不断探索。简言之,人类正在不断努力接近这一问题的答案。要想达到对语言起源问题的真知,学界必须树立强烈的问题意识,即把语言的起源问题 “问题化”。“问题的‘问题化’,就是将所发现的问题‘学术化’。所谓学术化,就是将所发现的问题置入一定的学科体系,施之以合适的研究方法,得出一定的学术成果”。语言起源作为解释语言学的一大课题,其重要地位不可忽视,语言起源关联着人类的起源问题,语言又有着明确的社会属性,这些都表明语言起源研究可以向相关学科进行学术辐射,而语言起源问题的解决也必然能够反哺人类学、社会学相关问题的解决。毫无疑问,语言起源有其成为学术研究问题的必要性和科学性。

4.2 语言起源的跨学科研究性质

语言起源所属的学科性质经历了巨大的转变,语言起源起初只是一个哲学问题,后来又进入了语言学研究领域,发展至今,语言起源已成为众多学科关注的科学问题。由此看来,语言起源问题具有鲜明的跨学科研究性质。具体来看,此问题的解决亟需语言学、哲学、人类学、民族学、考古学、解剖学、社会学、临床医学、心理学、生物学、遗传学、文化学、认知科学、神经生理学等众多学科的积极参与。