打开

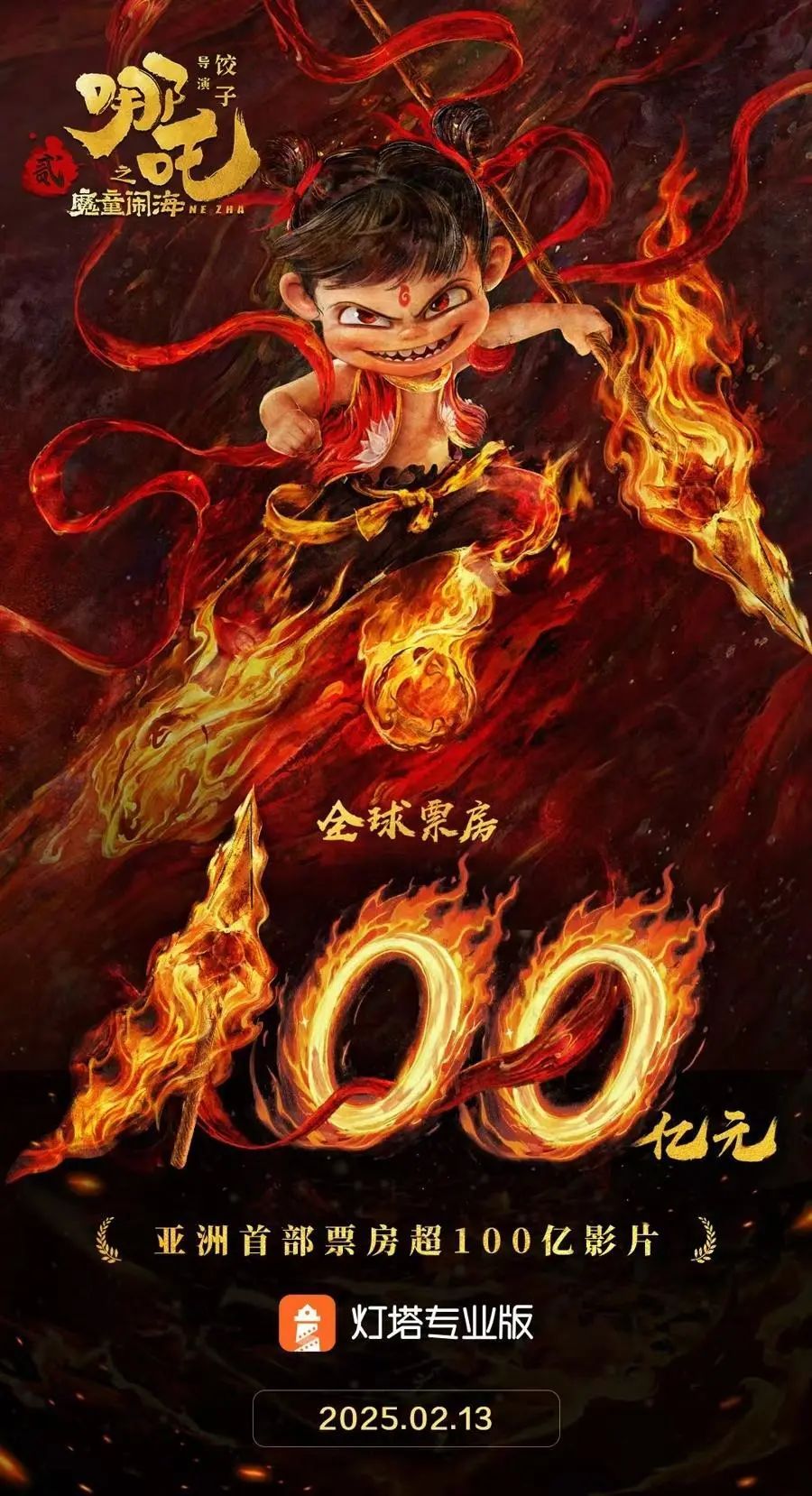

优秀作品的续章不好拍,不过,拍好了就会延续甚至放大前作积累的IP效应。2019年的《哪吒之魔童降世》(以下简称《哪吒1》)取得了口碑和票房的双丰收,而《哪吒》系列电影第二部《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)更是创造历史,取得了票房破100亿人民币这样耀眼的成绩。

密码

《哪吒2》所取得的傲人成绩,其效应已经从电影领域溢出,成为文化乃至社会事件。“哪吒”为何有如此大的魔力,其成功的背后原因是什么?笔者以为,第一,这个作品本身的质量过硬:主创团队在电影的世界观构架、人物塑造、情节设置、视听实现等方面锐意创新、精益求精,中国130多家动画企业为其群策群力,使其集聚了整个中国动画工业的力量,颇有“万龙甲护体”的意味。饺子团队的执着与实力、光线和彩条屋的资本投入、五年磨一剑的工匠精神、前作所积累的经验与自信等合力打磨出了一个好作品。可见,“态度决定一切”与“内容为王”是最重要的原因。

第二,今年春节档作品比较多,刚开始有点群雄逐鹿的感觉,但一两天后开始分化,《哪吒2》口碑发酵后出现了断层式领先,把春节档的观影热情、潜在观众等各种档期红利充分体现出来,形成一种虹吸效应,像滚雪球一样不断推高票房。有的地方一票难求,有的地方影院不能满足观众需求,开放2000人的大会堂放映,诸如此类事件都折射出《哪吒2》得天时地利人和,在多家竞争中变成一家独大。

第三,自媒体环境下,不论是宣发力量还是“自来水”,有大量观影者上传视频切片,吸引了那些习惯于刷短视频的受众,使得《哪吒2》在电影院的放映成为这批受众文化产品消费需求的最终变现地,甚至因网络上的不断发酵,让观众产生了二刷、三刷的动力。尤其在春节档的特殊环境中,它的变现功能更为显著,哪怕是平时不进影院的人在春节这个合家欢乐、朋友聚会、返城返乡等场景下释放文化活动需求的语境里,也可能因短视频的引流而走入影院。一方面,移动互联网和手机客户端的视听消费新形式固然对传统的影院消费形成了竞争与分流,另一方面,在影片质量过硬又能唤起新媒体话题时,新与旧、长与短足以共存,就《哪吒2》来说,由手机引流入影院,由随意浏览“短”而静心阅读“长”,自媒体对线下观影提供了正向支撑。

第四,从较为宏观的层面来讲,近年中国电影中的国漫崛起是一个大趋势,虽然也有“小阴线”的时候(如可谓杰作的《雄狮少年》系列票房并不如意,如低幼甚至粗制滥造的作品也不鲜见),但消费者对国风国潮、国产动画电影、国产影游的喜好,乃至对中国自主的、具有创新性的文化产品的喜好,依旧是颇具氛围感的“大阳线”,《黑神话:悟空》(游戏)、《哪吒2》成为大爆款都是一种体现。对国产动画电影乃至中国文化“人心中如大山一样的偏见”也正在被一个个诸如《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》《深海》《长安三万里》《中国奇谭》这样优秀的作品逐渐扭转,这是一种由文化自信带来的文化消费需求。当这种需求被好的作品充分甚至是超值满足的时候,一种“过年式”的文化消费奇观就会出现,这也是一种追求认同感的社会文化心理的体现。就像此前有一种说法是,如果《哪吒2》的票房能超过90亿元,那么它一定能过100亿元,因为中国观众会像呵护自己村里出的第一个大学生那样,凑份子也能给它凑个整。这说法虽带有玩笑性质,但或许也是时代语境下社会心理的体现。从这个意义上说,“密码”其实也可以说就是“明码”,是人们都有感受、都能共情、稍一琢磨便心知肚明的东西。

阳谋

《哪吒2》的成功对中国电影发展当然是一件好事,不仅是实实在在的票房贡献、市场开拓乃至信心提升,还有“授之以渔”的启示,笔者以为主要有以下几点:

第一,中国电影需要多元性(包括探索性、艺术性、作者性、类型感等)与百花齐放,但对于投资比较大、工业级别的头部电影来讲,创作者与制片方一定要静下心来,在全方位提高作品质量的同时,以一种积极正面的方式来呼应观众的阅读期待,包括观众对视听奇观、故事情节、情绪价值的需求,这应该成为一场堂堂正正的“阳谋”,需要通过脚踏实地的“死磕”和不断挑战自我的“创新”来完成。

第二,“阳谋”应是“谋定而后动”与“勇敢站出来”的结合。对于中国动画电影乃至整个中国电影来说,要在继承和发扬优秀文化传统的同时,与时俱进地寻找与当下现实特别是青年人的联系。《哪吒2》里有一些现代意识的东西,比如,哪吒身上的反叛性的一种当下解读与诠释。他的反叛到底是反叛什么?是“放之四海皆准”的一种抽象意义上的反叛,还是有具体指向的反叛?他的反叛同时把他身上的少年气、梦想感、烟火气、不屈不挠的精神吸纳了进来,把他与父母、师父、朋友的人际关系包含其中,这又把这种反叛拉回到一个非常温和、鼓舞人心、积极进取的角度。《哪吒2》对中国传统神话的“魔改”策略之所以能为大多数观众接受认可,就是因为这种继承中呈现的当代意识,不仅与当下主流价值观相吻合,并且产生了一种面向当代年轻人的适应性。电影创作者从《哪吒2》中可以获得的启示是:要找到一个与当下大多数人,特别是年轻人的主流价值观和家国情怀相向而行的角度,而不是一个抽象的、不接地气的甚至对抗的角度。

第三,显而易见,两部《哪吒》可谓艺术与技术结合的产物。新技术与在新技术的基础上产生的视听奇观性,是动画电影好看的一个非常重要的原因。比如,《哪吒2》有大量特效镜头,成就了对观众有吸引力的视听奇观,观众2个多小时在电影院里全程“无尿点”。除了故事,每一帧画面都有大量新技术在背后予以保障,技术对于电影品质发挥了支撑作用。相比较于传统意义上的“作者”,一种后电影时代尚未成形又趋于消失的电影创作主体性或可称为“技术作者”:从电影的视听技术和实现手段角度出发进行独特创新和有辨识度身份确立的创作者(如詹姆斯·卡梅隆、诺兰、李安、郭帆、饺子等导演的技术实践,如中华优秀传统文化当代化过程中电影创作的“技术作者”问题)等,这种新的先锋性是和电影工业技术革命乃至媒介创新等密切联系在一起的,这种主体性受惠于也受制于这样的客体性变革。一个明显的表征是,电影创作中,“技术作者”在尚未完全成形时就有可能被新的人工智能环境下的“人机关系”所取代。后电影时代“技术作者”及“人机关系”所包含的新的创作主体性问题在《哪吒》系列里已经出现,未来还会更加明显。

这样的启示,是有可复制、可推广的操作层面的,但更多是态度和意识层面的。特别是,在创作意识上应主打传承创新与工匠精神,当然,路径并非一定是“哪吒”式的。可以说,它提振了创作者和市场的信心,也为中国电影在市场机制、资本环境、技术创新、政策“放管服”继续深化改革提供了一支强劲的催化剂,这或许是这个“阳谋”的衍生意义。

方案

眼下,《哪吒2》正向全球票房榜更高排名发起冲击。

有很多年,中国电影在国外的最高票房是若干年前的动作片所取得的成绩。这些年在国内“开花很香”、票房很高的一些作品,比如《战狼2》《你好,李焕英》《长津湖》等作品走出去的成绩都一般。不过,我们应该注意到,《哪吒2》和近两年来中国文化走出去的新态势是一脉相承的。《黑神话:悟空》爆火、微短剧出海……形成了中国文化走出去的集体效应。前几年,中国电影出海“单打独斗”或“自娱自乐”的效果一般,现在变成了一种“团体作战”,更具有了一种走出去的氛围感与场域结构。

从走出去的策略上说,《哪吒2》具有很强的民族性,又有着一种超越民族特征的普遍性,比如动画的新技术、视听上的奇观性、具有梦想感和少年气的价值观等,这对全球电影观众来讲可能具有相当的吸引力。所以,我们也期待着《哪吒2》海外上映的好成绩能进一步为中国电影提供走出去的新经验与新方案。

(作者系上海大学上海电影学院副院长、上海温哥华电影学院执行院长)

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?