这两天看到群里有粉丝在讨论关于如何计算小区覆盖半径和如何识别越区覆盖的话题。

其实在移动通信系统中,从2G到5G,覆盖问题一直是一无线优化中一个永恒的话题。

我们今天就借这个机会来讨论一下关于小区覆盖半径和越区覆盖的算法问题。

首先是小区覆盖半径的计算

无线优化中最重要的就是控制好每个小区的覆盖范围,过大和过小都可能会导致弱覆盖、频率干扰、切换问题和重叠覆盖问题。所以掌握每一个小区的真实覆盖是无线优化的重中之重。

要真实了解一个小区的覆盖范围,理论上最准确的方式是通过扫频仪进行高密度拉网扫描测试。或者是通过MR定位系统通过计算用户分布位置来实现小区覆盖范围的呈现。但这两种方案都是需要专业设备或软件,且耗时耗力的。

当然也有一些通过路测数据来识别小区覆盖范围的程序。但一方面需要足够多的测试采样数据,另外也涉及版权问题,不方便推广使用。

那么有没有简单一点的方法计算小区覆盖半径呢?经过群友集思广益,我整理了如下的获取途径和算法思路。

1:华为系统可以自带小区半径计算功能:

据做过华为系统的兄弟介绍,华为网管系统上有小区半径参数提取。可以直接通过网管系统提取出小区的理论覆盖半径。

这个算法原理是通过站高和天下下倾角来计算理论的小区覆盖结果。但是这个值的准确性有赖于录入的站高和天线下倾角数据的准确性。而且不会考虑地形因素。所以仅能作为理论参考数据使用。

2:通过站高和下倾角进行理论覆盖计算:

非华为系统的兄弟可能就要辛苦点了,大家可以通过三角函数,手工计算小区的理论覆盖半径。

具体的算法我之前写过,大家可以查阅我之前写过的一篇文章。有兴趣的朋友可以点击下面的连接查看。

如何通过站高和下倾角来计算基站覆盖距离。

网优俱乐部,公众号:网优俱乐部小科普:知道站高和下倾角,怎么计算基站覆盖距离?

上述这两种方法都是理论计算小区覆盖。由于没有考虑实际的地形地貌以及建筑物因素,且受限于基础工参数据的准确性。所以计算结果和实际结果有明显出入。

那么有没有既不需要专业工具,又能相对准确的计算小区覆盖半径的方法呢?答案是肯定的。

3:通过TA计算小区覆盖半径:

在通信系统中由于用户距离基站的远近不同,信号传输所需要的时间也不同。为了解决远距离传输信号的时间延迟问题,引入了时间体检量(TA)这个功能,用来为不同距离的用户预留不同的时间体检量。

正是因为这个功能,所以我们可以很方便的知道每个用户距离基站的距离(当然这个是暂不考虑信号的绕射和衍射产生的时间延迟的)。

而且在OMC系统的统计功能中,可以直接够统计出每一个小区的每一个TA分段的采样点数。大家大家很容易能够想到通过TA来计算小区覆盖半径。

但是我看了许多群友的算法思路设计,有一些有明显的缺陷。例如:

错误思路1:统计TA分段中采样点数量最多的AT分段值+1,为小区的覆盖边界。

错误分析:小区的TA统计结果实际是反应用户在该小区下的分布距离。峰值TA区间实际代表的是用户分布最多的区域。而不是小区覆盖的边界。

错误思路2:认为小区TA采样点的加权平均结果为小区覆盖半径。

错误分析:这种算法实际是反应用户距离基站的平均距离,而非覆盖半径。如果我们假设用户分布的非常均匀,那么该算法结果是可以反应小区覆盖的远近。但是实际情况是用户并非均匀分布。所以有时候即便有越区覆盖情况也可能因为采样点过少而被掩盖。

结合之前的优化经验,我为大家整理了一套通过TA计算小区真实覆盖半径的思路。该思路原理如下:

1:排除因为信号绕射或衍射导致的TA误差的情况下,理论认为98%的手机用户是与基站保持直线通信的。即可以理解为,从基站位置开始算起,向外延伸,占比小于98%的TA采样点都属于该小区的正常覆盖范围内,超过即为小区覆盖边界。(98%这个变量是一个经验值,大家可以通过实际情况进行调整);

2:从TA统计的0分段开始,依次向上按照每段采样点进行累加。直到大于或等于该小区所有采样点的98%时的TA值为该小区的半径边缘。

3:因为TA是从0开始,所以用小区半径边缘的TA值加一以后再乘以每个TA的距离,即获得该小区的覆盖半径。

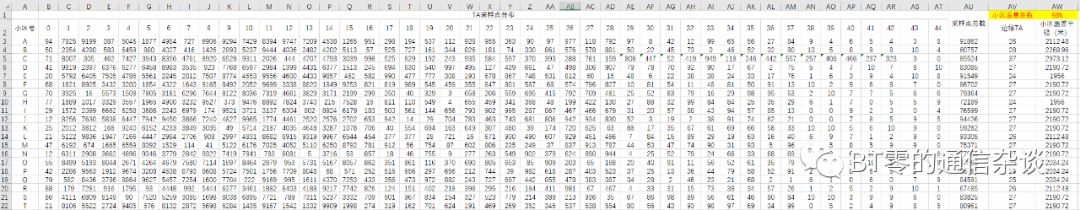

根据这个原理,我们可以直接通过Excel,就能利用TA统计计算出每个小区的覆盖半径。

以下是以LTE系统为例编写的小区半径计算公式示例。(其余制式的系统可根据下列公式进行调整即可)

其中主要计算公式如下

以“AV3”单元格为例的边界TA计算的公式为:

=IF(B3/AU3>=$AW$1,$B$2,IF(SUM(B3:C3)/AU3>=$AW$1,$C$2,IF(SUM(B3:D3)/AU3>=$AW$1,$D$2,IF(SUM(B3:E3)/AU3>=$AW$1,$E$2,IF(SUM(B3:F3)/AU3>=$AW$1,$F$2,IF(SUM(B3:G3)/AU3>=$AW$1,$G$2,IF(SUM(B3:H3)/AU3>=$AW$1,$H$2,IF(SUM(B3:I3)/AU3>=$AW$1,$I$2,IF(SUM(B3:J3)/AU3>=$AW$1,$J$2,IF(SUM(B3:K3)/AU3>=$AW$1,$K$2,IF(SUM(B3:L3)/AU3>=$AW$1,$L$2,IF(SUM(B3:M3)/AU3>=$AW$1,$M$2,IF(SUM(B3:N3)/AU3>=$AW$1,$N$2,IF(SUM(B3:O3)/AU3>=$AW$1,$O$2,IF(SUM(B3:P3)/AU3>=$AW$1,$P$2,IF(SUM(B3:Q3)/AU3>=$AW$1,$Q$2,IF(SUM(B3:R3)/AU3>=$AW$1,$R$2,IF(SUM(B3:S3)/AU3>=$AW$1,$S$2,IF(SUM(B3:T3)/AU3>=$AW$1,$T$2,IF(SUM(B3:U3)/AU3>=$AW$1,$U$2,IF(SUM(B3:V3)/AU3>=$AW$1,$V$2,IF(SUM(B3:W3)/AU3>=$AW$1,$W$2,IF(SUM(B3:X3)/AU3>=$AW$1,$X$2,IF(SUM(B3:Y3)/AU3>=$AW$1,$Y$2,IF(SUM(B3:Z3)/AU3>=$AW$1,$Z$2,IF(SUM(B3:AA3)/AU3>=$AW$1,$AA$2,IF(SUM(B3:AB3)/AU3>=$AW$1,$AB$2,IF(SUM(B3:AC3)/AU3>=$AW$1,$AC$2,IF(SUM(B3:AD3)/AU3>=$AW$1,$AD$2,IF(SUM(B3:AE3)/AU3>=$AW$1,$AE$2,IF(SUM(B3:AF3)/AU3>=$AW$1,$AF$2,IF(SUM(B3:AG3)/AU3>=$AW$1,$AG$2,IF(SUM(B3:AH3)/AU3>=$AW$1,$AH$2,IF(SUM(B3:AI3)/AU3>=$AW$1,$AI$2,IF(SUM(B3:AJ3)/AU3>=$AW$1,$AJ$2,IF(SUM(B3:AK3)/AU3>=$AW$1,$AK$2,IF(SUM(B3:AL3)/AU3>=$AW$1,$AL$2,IF(SUM(B3:AM3)/AU3>=$AW$1,$AM$2,IF(SUM(B3:AN3)/AU3>=$AW$1,$AN$2,IF(SUM(B3:AO3)/AU3>=$AW$1,$AO$2,IF(SUM(B3:AP3)/AU3>=$AW$1,$AP$2,IF(SUM(B3:AQ3)/AU3>=$AW$1,$AQ$2,IF(SUM(B3:AR3)/AU3>=$AW$1,$AR$2,IF(SUM(B3:AS3)/AU3>=$AW$1,$AS$2,AT2))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

以“AW3”单元格为例的小区半径计算公式为:

=(AV3+1)*78.24

在EXCEL表格中,上述公式可以进行向下复制填充。因此可以迅速完成全网小区的覆盖半径计算。

不过使用这个算法也有一些需要注意的地方。

1:因放大器或射频拉远设备会引起TA异常,所以该算法仅限于没有放大器或射频拉远设备的宏站进行覆盖半径计算;

2:该算法不能用于室分站点的覆盖计算;

3:对于地形地貌较为复杂的区域,需要合理设置“小区覆盖系数”,以达到相对准确的计算结果。

4:因为TD-SCDMA系统有部分早期版本手机的TA值是一个定制,所以该算法不适用于TD-SCDMA制式的小区覆盖半径计算。

本文探讨了如何计算小区覆盖半径,包括华为系统自带的小区半径计算功能、通过站高和下倾角的理论计算以及通过TA统计计算方法。重点讲解了通过TA计算的思路,提供了一个基于Excel的LTE系统小区半径计算公式,并指出使用此算法需要注意的事项。

本文探讨了如何计算小区覆盖半径,包括华为系统自带的小区半径计算功能、通过站高和下倾角的理论计算以及通过TA统计计算方法。重点讲解了通过TA计算的思路,提供了一个基于Excel的LTE系统小区半径计算公式,并指出使用此算法需要注意的事项。

3667

3667

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?