目录

4.3 建立套接字连接──connect()与accept()

Socket网络编程

1、网络知识

网络中进程之间如何通信?

本地的进程间通信(IPC)有很多种方式,但可以总结为下面4类:

-

消息传递(管道、FIFO、消息队列)

-

同步(互斥量、条件变量、读写锁、文件和写记录锁、信号量)

-

共享内存(匿名的和具名的)

-

远程过程调用(Solaris门和Sun RPC)

但这些都不是本文的主题!我们要讨论的是网络中进程之间如何通信?首要解决的问题是如何唯一标识一个进程,否则通信无从谈起!在本地可以通过进程PID来唯一标识一个进程,但是在网络中这是行不通的。其实TCP/IP协议族已经帮我们解决了这个问题,网络层的“ip地址”可以唯一标识网络中的主机,而传输层的“协议+端口”可以唯一标识主机中的应用程序(进程)。这样利用三元组(ip地址,协议,端口)就可以标识网络的进程了,网络中的进程通信就可以利用这个标志与其它进程进行交互。

使用TCP/IP协议的应用程序通常采用应用编程接口:UNIX BSD的套接字(socket)和UNIX System V的TLI(已经被淘汰),来实现网络进程之间的通信。就目前而言,几乎所有的应用程序都是采用socket,而现在又是网络时代,网络中进程通信是无处不在,这就是我为什么说“一切皆socket”。

什么是Socket?

上面我们已经知道网络中的进程是通过socket来通信的,那什么是socket呢?socket起源于Unix,而Unix/Linux基本哲学之一就是“一切皆文件”,都可以用“打开open –> 读写write/read –> 关闭close”模式来操作。我的理解就是Socket就是该模式的一个实现,socket即是一种特殊的文件,一些socket函数就是对其进行的操作(读/写IO、打开、关闭),这些函数我们在后面进行介绍。

socket一词的起源

在组网领域的首次使用是在1970年2月12日发布的文献IETF RFC33中发现的,撰写者为Stephen Carr、Steve Crocker和Vint Cerf。根据美国计算机历史博物馆的记载,Croker写道:“命名空间的元素都可称为套接字接口。一个套接字接口构成一个连接的一端,而一个连接可完全由一对套接字接口规定。”计算机历史博物馆补充道:“这比BSD的套接字接口定义早了大约12年。”

怎么理解端口?

我们平时说的端口一般都是指逻辑端口,比如浏览器用的 80 端口,FTP 工具用的 21 端口。由于网络工具众多,于是对网络端口做了编号,从 0 到 65535。

其中 0 - 1023 是公认的端口号,就是已经被一些知名的软件给占用了。留给我们程序里面使用的是 1024 - 65535。

程序 socket通过绑定操作占领x端口,接下来其他程序将不能使用 x端口。一旦 x端口收到数据,系统都会转发给该程序,所以不会出现微信好友发送的数据,被QQ给收到了。可以简单地理解成,操作系统通过端口号,把不同的应用程序区分开。

作者:linux

链接:https://www.zhihu.com/question/535823141/answer/2538570947

怎么理解socket ?

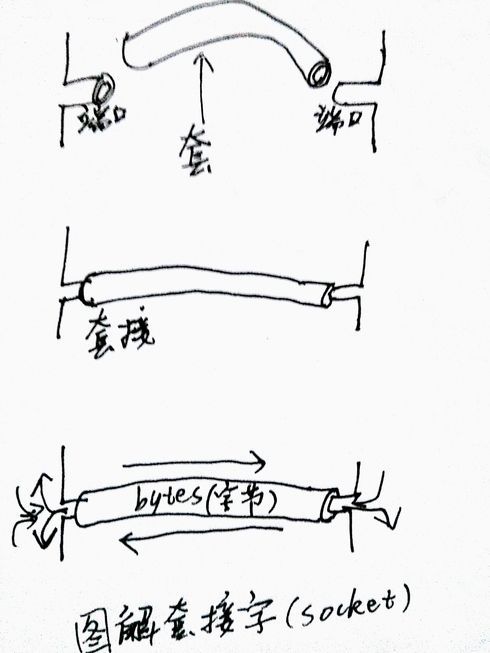

socket 套接字 莫名其妙,难道真是下面图片的而来?

套接字(socket)属于糟糕的翻译,因为它太生僻。“套接”生活中用得少,加个“字”,成了套接字。当你学了socket以后,你还是很难将名字与它的意思联系起来。香港翻译成:網路插座 感觉贴近一些

2. 客户/服务器模式

在TCP/IP网络应用中,通信的两个进程间相互作用的主要模式是客户/服务器(Client/Server, C/S)模式,即客户向服务器发出服务请求,服务器接收到请求后,提供相应的服务。

客户/服务器模式的建立基于以下两点:

(1)首先,建立网络的起因是网络中软硬件资源、运算能力和信息不均等,需要共享,从而造就拥有众多资源的主机提供服务,资源较少的客户请求服务这一非对等作用。

(2)其次,网间进程通信完全是异步的,相互通信的进程间既不存在父子关系,又不共享内存缓冲区,因此需要一种机制为希望通信的进程间建立联系,为二者的数据交换提供同步,这就是基于客户/服务器模式的TCP/IP。

2.1 服务器端:

其过程是首先服务器方要先启动,并根据请求提供相应服务:

(1)打开一通信通道并告知本地主机,它愿意在某一公认地址上的某端口(如FTP的端口可能为21)接收客户请求;

(2)等待客户请求到达该端口;

(3)接收到客户端的服务请求时,处理该请求并发送应答信号。接收到并发服务请求,要激活一新进程来处理这个客户请求(如UNIX系统中用fork、exec)。新进程处理此客户请求,并不需要对其它请求作出应答。服务完成后,关闭此新进程与客户的通信链路,并终止。

(4)返回第(2)步,等待另一客户请求。

(5)关闭服务器

2.2 客户端:

(1)打开一通信通道,并连接到服务器所在主机的特定端口;

(2)向服务器发服务请求报文,等待并接收应答;继续提出请求......

(3)请求结束后关闭通信通道并终止。

从上面所描述过程可知:

(1)客户与服务器进程的作用是非对称的,因此代码不同。

(2)服务器进程一般是先启动的。只要系统运行,该服务进程一直存在,直到正常或强迫终止。

3. 基本TCP套接字编程

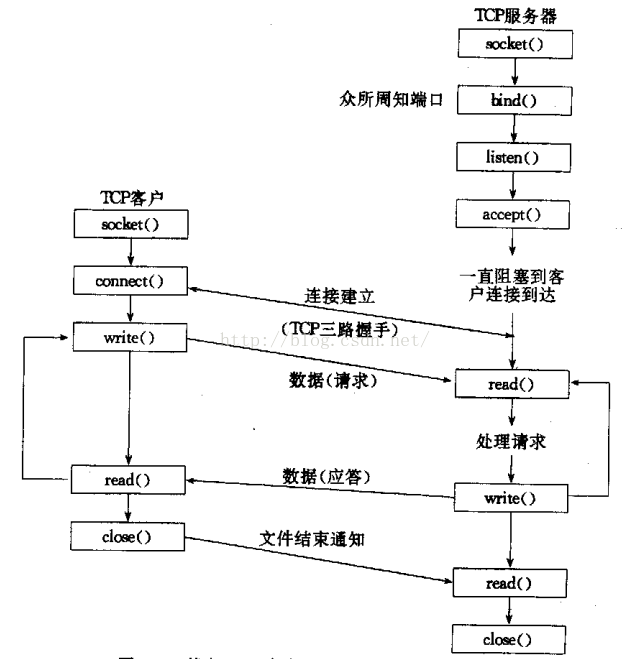

基于 TCP 的套接字编程的所有客户端和服务器端都是从调用socket 开始,它返回一个套接字描述符。客户端随后调用connect 函数,服务器端则调用 bind、listen 和accept 函数。套接字通常使用标准的close 函数关闭,但是也可以使用 shutdown 函数关闭套接字。

下图为TCP套接字编程流程图:

4. 套接字函数

4.1 创建套接字──socket()

应用程序在使用套接字前,首先必须拥有一个套接字,系统调用socket()向应用程序提供创建套接字的手段,

其调用格式如下:

SOCKET PASCAL FAR socket(int af, int type, int protocol);

该调用要接收三个参数:af、type、protocol。参数af指定通信发生的区域:AF_UNIX、AF_INET、AF_NS等,而DOS、WINDOWS中仅支持AF_INET,它是网际网区域。因此,地址族与协议族相同。参数type 描述要建立的套接字的类型。

这里分三种:

(1)一是TCP流式套接字(SOCK_STREAM)提供了一个面向连接、可靠的数据传输服务,数据无差错、无重复地发送,且按发送顺序接收。内设流量控制,避免数据流超限;数据被看作是字节流,无长度限制。文件传送协议(FTP)即使用流式套接字。

(2)二是数据报式套接字(SOCK_DGRAM)提供了一个无连接服务。数据包以独立包形式被发送,不提供无错保证,数据可能丢失或重复,并且接收顺序混乱。网络文件系统(NFS)使用数据报式套接字。

(3)三是原始式套接字(SOCK_RAW)该接口允许对较低层协议,如IP、ICMP直接访问。常用于检验新的协议实现或访问现有服务中配置的新设备。

参数protocol说明该套接字使用的特定协议,如果调用者不希望特别指定使用的协议,则置为0,使用默认的连接模式。根据这三个参数建立一个套接字,并将相应的资源分配给它,同时返回一个整型套接字号。因此,socket()系统调用实际上指定了相关五元组中的“协议”这一元。

4.2 指定本地地址──bind()

当一个套接字用socket()创建后,存在一个名字空间(地址族),但它没有被命名。bind()将套接字地址(包括本地主机地址和本地端口地址)与所创建的套接字号联系起来,即将名字赋予套接字,以指定本地半相关。

其调用格式如下:

int PASCAL FAR bind(SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen);

参数s是由socket()调用返回的并且未作连接的套接字描述符(套接字号)。参数name 是赋给套接字s的本地地址(名字),其长度可变,结构随通信域的不同而不同。namelen表明了name的长度。如果没有错误发生,bind()返回0。否则返回SOCKET_ERROR。

4.3 建立套接字连接──connect()与accept()

这两个系统调用用于完成一个完整相关的建立,其中connect()用于建立连接。accept()用于使服务器等待来自某客户进程的实际连接。

connect()的调用格式如下:

int PASCAL FAR connect(SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen);

参数s是欲建立连接的本地套接字描述符。参数name指出说明对方套接字地址结构的指针。对方套接字地址长度由namelen说明。

如果没有错误发生,connect()返回0。否则返回值SOCKET_ERROR。在面向连接的协议中,该调用导致本地系统和外部系统之间连接实际建立。

由于地址族总被包含在套接字地址结构的前两个字节中,并通过socket()调用与某个协议族相关。因此bind()和connect()无须协议作为参数。

accept()的调用格式如下:

SOCKET PASCAL FAR accept(SOCKET s, struct sockaddr FAR* addr, int FAR* addrlen);

参数s为本地套接字描述符,在用做accept()调用的参数前应该先调用过listen()。addr 指向客户方套接字地址结构的指针,用来接收连接实体的地址。addr的确切格式由套接字创建时建立的地址族决定。addrlen 为客户方套接字地址的长度(字节数)。如果没有错误发生,accept()返回一个SOCKET类型的值,表示接收到的套接字的描述符。否则返回值INVALID_SOCKET。

accept()用于面向连接服务器。参数addr和addrlen存放客户方的地址信息。调用前,参数addr 指向一个初始值为空的地址结构,而addrlen 的初始值为0;调用accept()后,服务器等待从编号为s的套接字上接受客户连接请求,而连接请求是由客户方的connect()调用发出的。当有连接请求到达时,accept()调用将请求连接队列上的第一个客户方套接字地址及长度放入addr 和addrlen,并创建一个与s有相同特性的新套接字号。新的套接字可用于处理服务器并发请求。

四个套接字系统调用,socket()、bind()、connect()、accept(),可以完成一个完全五元相关的建立。socket()指定五元组中的协议元,它的用法与是否为客户或服务器、是否面向连接无关。bind()指定五元组中的本地二元,即本地主机地址和端口号,其用法与是否面向连接有关:在服务器方,无论是否面向连接,均要调用bind(),若采用面向连接,则可以不调用bind(),而通过connect()自动完成。若采用无连接,客户方必须使用bind()以获得一个唯一的地址。

4.4 监听连接──listen()

此调用用于面向连接服务器,表明它愿意接收连接。listen()需在accept()之前调用,

其调用格式如下:

int PASCAL FAR listen(SOCKET s, int backlog);

参数s标识一个本地已建立、尚未连接的套接字号,服务器愿意从它上面接收请求。backlog表示请求连接队列的最大长度,用于限制排队请求的个数,目前允许的最大值为5。如果没有错误发生,listen()返回0。否则它返回SOCKET_ERROR。

listen()在执行调用过程中可为没有调用过bind()的套接字s完成所必须的连接,并建立长度为backlog的请求连接队列。

调用listen()是服务器接收一个连接请求的四个步骤中的第三步。它在调用socket()分配一个流套接字,且调用bind()给s赋于一个名字之后调用,而且一定要在accept()之前调用。

4.5 数据传输──send()与recv()

当一个连接建立以后,就可以传输数据了。常用的系统调用有send()和recv()。

send()调用用于s指定的已连接的数据报或流套接字上发送输出数据,格式如下:

int PASCAL FAR send(SOCKET s, const char FAR *buf, int len, int flags);

参数s为已连接的本地套接字描述符。buf 指向存有发送数据的缓冲区的指针,其长度由len 指定。flags 指定传输控制方式,如是否发送带外数据等。如果没有错误发生,send()返回总共发送的字节数。否则它返回SOCKET_ERROR。

recv()调用用于s指定的已连接的数据报或流套接字上接收输入数据,格式如下:

int PASCAL FAR recv(SOCKET s, char FAR *buf, int len, int flags);

参数s 为已连接的套接字描述符。buf指向接收输入数据缓冲区的指针,其长度由len 指定。flags 指定传输控制方式,如是否接收带外数据等。如果没有错误发生,recv()返回总共接收的字节数。如果连接被关闭,返回0。否则它返回SOCKET_ERROR。

4.6 关闭套接字──close

close()关闭套接字s,并释放分配给该套接字的资源;如果s涉及一个打开的TCP连接,则该连接被释放。

4.6 recv和read|send和write的区别

int recv(int sockfd,void *buf,int len,int flags)

recv 比read 的功能强大点,体现在recv提供的flags参数上,

recv最终的实现还是要调用read。

recv和read都可以操作阻塞或非阻塞,阻塞非阻塞与recv和read没关系,它是socket的属性,函数fcntl可以设置。

编程实例

Linux下C语言的Socket编程例子(多线程)

2018-10-02 12:50:42

服务端

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netinet/ip.h>

#include <arpa/inet.h>

#include<unistd.h>

#include<errno.h>

#include<pthread.h>

#define MAXCONN 2

#define ERRORCODE -1

#define BUFFSIZE 1024

int count_connect = 0;

pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

struct pthread_socket

{

int socket_d;

pthread_t thrd;

};

static void *thread_send(void *arg)

{

char buf[BUFFSIZE];

int sd = *(int *) arg;

memset(buf, 0, sizeof(buf));

strcpy(buf, "hello,welcome to you! \n");

if (send(sd, buf, strlen(buf), 0) == -1)

{

printf("send error:%s \n", strerror(errno));

return NULL;

}

while (1)

{

memset(buf, 0, sizeof(buf));

read(STDIN_FILENO, buf, sizeof(buf));

if (send(sd, buf, strlen(buf), 0) == -1)

{

printf("send error:%s \n", strerror(errno));

break;

}

}

return NULL;

}

static void* thread_recv(void *arg)

{

char buf[BUFFSIZE];

struct pthread_socket *pt = (struct pthread_socket *) arg;

int sd = pt->socket_d;

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

2292

2292

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?