简介:“树莓派实验代码Python.zip”是一个包含树莓派Python编程实践项目的压缩包,涵盖物联网、自动化与电子制作等应用。树莓派作为一款基于Linux的微型计算机,支持通过GPIO接口连接LED、传感器、电机等硬件设备,结合Python语言实现软硬件协同控制。本项目集合涵盖了Python基础、GPIO控制、数据处理、网络服务构建、定时任务及错误调试等核心内容,适用于初学者和开发者深入掌握树莓派在实际工程中的应用,提升物联网与自动化系统的开发能力。

1. Python基础语法与数据结构

Python基础语法与数据结构

Python作为树莓派开发的主流语言,以其简洁语法和丰富库支持广受欢迎。本章将系统讲解变量类型、流程控制(if/for/while)、函数定义及模块化编程,重点剖析列表、元组、字典、集合等核心数据结构的操作与性能差异。通过实例演示如何高效组织传感器数据,并结合 collections 模块中的 defaultdict 、 namedtuple 提升代码可读性与执行效率,为后续硬件交互与数据处理打下坚实基础。

2. 树莓派操作系统与硬件交互基础

2.1 Raspbian系统的基本操作与配置

2.1.1 系统安装与初始设置

树莓派作为一款功能完整、价格低廉的单板计算机,其核心运行环境依赖于一个稳定且优化的操作系统。Raspbian(现官方更名为 Raspberry Pi OS)是基于 Debian 的专为树莓派定制的操作系统,具备良好的兼容性与丰富的软件生态支持。在进行任何硬件交互或开发任务之前,正确安装并初始化操作系统是至关重要的第一步。

系统安装过程通常从获取最新的 Raspberry Pi OS 镜像开始。可通过访问 https://www.raspberrypi.com/software/ 下载适用于目标设备型号的镜像文件。推荐使用“Raspberry Pi Imager”工具来简化写入流程。该工具跨平台支持 Windows、macOS 和 Linux,并能自动验证镜像完整性、选择存储介质(如 microSD 卡),并完成烧录。

# 示例:手动使用 dd 命令将镜像写入 SD 卡(Linux/macOS)

sudo dd if=2023-10-15-raspios-bullseye-arm64.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M conv=fsync

逻辑分析与参数说明:

- if= 指定输入文件,即下载的 .img 镜像;

- of= 指定输出设备,需确认 /dev/mmcblk0 是目标 SD 卡路径(可通过 lsblk 查看);

- bs=4M 设置块大小以提高写入效率;

- conv=fsync 确保数据完全写入后才结束命令,防止中途断电导致损坏。

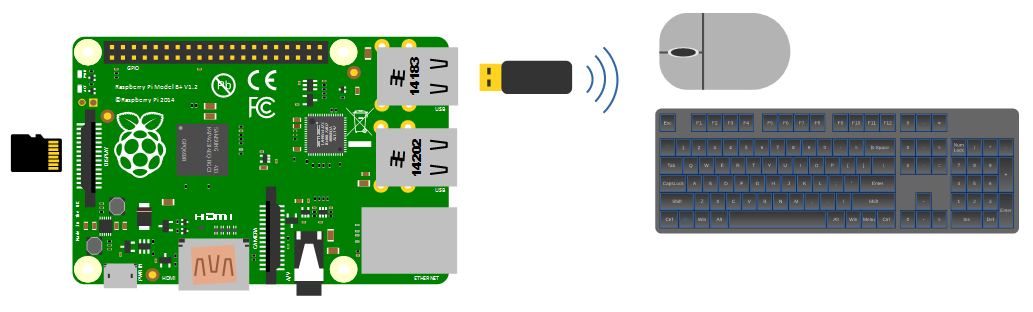

烧录完成后,插入 microSD 卡至树莓派卡槽,连接显示器、键盘和电源即可启动。首次启动时会进入 raspi-config 配置向导,提供图形化界面引导用户完成基础设置。

| 配置项 | 推荐设置 | 说明 |

|---|---|---|

| Change User Password | 自定义强密码 | 提高安全性,避免默认账户被滥用 |

| Hostname | 如 pi-garden-monitor | 方便网络识别多个设备 |

| Boot Options | To Desktop / CLI?根据用途选择 | 若用于服务器建议选 CLI(无桌面节省资源) |

| Localisation Options | 设置时区、语言和地区 | 影响时间戳记录准确性 |

| Interfacing Options | 启用 SSH、I2C、SPI 等接口 | 根据后续外设需求提前开启 |

完成上述配置后,执行 sudo reboot 重启系统。此时已建立一个可远程管理的基础运行环境。

此外,系统分区结构也值得关注。Raspberry Pi OS 使用双分区布局:

- Boot 分区(FAT32) :包含启动加载程序(bootloader)、内核镜像(kernel.img)和设备树 Blob(.dtb 文件),由 GPU 加载。

- Root 分区(ext4) :主系统文件系统,存放操作系统核心及用户数据。

通过以下命令可查看当前挂载状态:

df -hT

输出示例:

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/root ext4 29G 2.3G 25G 9% /

/dev/mmcblk0p1 vfat 256M 50M 206M 20% /boot

此信息有助于判断存储利用率及是否需要扩展文件系统(通常 imager 已自动完成扩展)。若未扩展,可通过 sudo raspi-config 中的 “Expand Filesystem” 功能补救。

整个安装流程虽看似简单,但背后涉及固件加载顺序、分区映射、文件系统初始化等多个底层机制协同工作。理解这些细节不仅有助于排错,也为后续深入控制系统行为打下坚实基础。

2.1.2 用户权限管理与软件包安装

在嵌入式开发环境中,合理的用户权限管理是保障系统安全与稳定性的重要环节。Raspberry Pi OS 默认创建了一个名为 pi 的普通用户,具有 sudo 权限,允许执行管理员命令。然而,在生产部署中应避免长期使用默认账户,而应创建专用服务账户以最小权限原则运行应用程序。

添加新用户的典型流程如下:

# 创建新用户

sudo adduser sensoruser

# 将其加入必要的系统组(如 gpio、i2c、dialout)

sudo usermod -aG gpio,i2c,dialout sensoruser

# 赋予 sudo 权限(可选)

sudo usermod -aG sudo sensoruser

逻辑分析与参数说明:

- adduser 是交互式命令,自动创建家目录并设置密码;

- -aG 表示附加到指定补充组(append to Group),不替换原有组;

- gpio 组允许访问 GPIO 设备节点(如 /dev/gpiomem );

- i2c 和 dialout 分别用于串行通信与 USB 转串口设备访问。

权限模型遵循 Linux 的 DAC(自主访问控制)机制,每个硬件设备在 /dev 目录下表现为设备文件,其访问权限由所属用户和组决定。例如:

ls -l /dev/gpiomem

# 输出:crw-rw---- 1 root gpio 244, 0 Apr 5 10:20 /dev/gpiomem

只有 root 或属于 gpio 组的用户才能读写该内存映射区域。因此,将应用运行账户加入对应组是实现非特权访问的关键。

接下来是软件包管理。Raspberry Pi OS 使用 APT(Advanced Package Tool)作为包管理系统,底层基于 Debian 的 .deb 包格式。常用命令包括:

# 更新索引

sudo apt update

# 升级现有软件包

sudo apt full-upgrade -y

# 安装新软件(如 Python 开发工具)

sudo apt install python3-pip python3-dev libgpiod-dev -y

其中 libgpiod-dev 是现代 GPIO 控制库的底层依赖,替代旧版 /sys/class/gpio 接口,提供更高效稳定的控制能力。

还可以结合 apt-cache search 查找可用包:

apt-cache search i2c tools

输出可能包括 i2c-tools ,可用于调试 I²C 总线设备:

sudo apt install i2c-tools

sudo i2cdetect -y 1 # 扫描 I2C 总线上的设备地址

graph TD

A[APT 包管理系统] --> B[本地缓存 /var/lib/apt/lists]

A --> C[远程仓库 sources.list]

C --> D[http://archive.raspbian.org/raspbian]

A --> E[依赖解析引擎]

E --> F[自动解决依赖关系]

A --> G[安装/升级/删除操作]

G --> H[dpkg 实际执行安装]

该流程图展示了 APT 的工作机制:首先从配置的源更新元数据缓存,然后解析用户请求,计算所需包及其依赖链,最后调用底层 dpkg 工具完成安装。

值得注意的是,Python 第三方库可通过 pip 安装,但应优先考虑使用 apt 安装系统级包,因其经过编译优化并与系统版本对齐,减少冲突风险。例如:

# 推荐方式(系统集成度高)

sudo apt install python3-numpy

# 替代方式(灵活但易产生版本混乱)

pip3 install numpy --user

对于多用户环境,还可配置全局 site-packages 目录或使用虚拟环境隔离项目依赖。

综上所述,良好的权限设计与科学的包管理策略构成了安全、可维护系统的基石。这不仅是技术实践问题,更是工程思维的体现。

2.1.3 远程访问:SSH与VNC连接配置

在实际应用场景中,树莓派往往部署于无显示器的环境中,如温室监测节点、家庭自动化中枢等。因此,远程访问成为不可或缺的能力。SSH(Secure Shell)和 VNC(Virtual Network Computing)是两种主流方案,分别适用于命令行管理和图形界面操作。

SSH 配置

SSH 提供加密的命令行通道,是最轻量高效的远程控制方式。默认情况下,较新版本的 Raspberry Pi OS 在首次启动前可通过在 boot 分区创建空文件 ssh 来启用服务:

touch /boot/ssh # 插入 SD 卡后在 PC 上执行

系统启动时检测到该文件即自动开启 SSH 服务,并在下次启动后删除该标记文件。

启用后,可通过局域网 IP 地址连接:

ssh pi@192.168.1.100

若未知 IP,可使用扫描工具查找:

nmap -sn 192.168.1.0/24 | grep -i raspberry

为提升安全性,建议进行以下加固措施:

-

禁用 root 登录

编辑/etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no -

更改默认端口

减少自动化攻击尝试:

Port 2222

对应防火墙开放:

bash sudo ufw allow 2222/tcp -

启用密钥认证

生成密钥对并在服务器部署公钥:

bash ssh-keygen -t ed25519 ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub pi@192.168.1.100

之后可在客户端配置 ~/.ssh/config 简化连接:

Host rpi-sensor

HostName 192.168.1.100

User pi

Port 2222

IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519

现在只需 ssh rpi-sensor 即可免密登录。

VNC 配置

当需要图形界面操作(如调试 GUI 应用、拖拽文件)时,VNC 更为直观。可通过 raspi-config 启用:

sudo raspi-config

# 选择 Interfacing Options → VNC → Enable

系统将安装 RealVNC 服务端。客户端可从官网下载跨平台 Viewer 工具。连接时输入树莓派 IP 地址即可。

VNC 传输的是像素流,带宽消耗较高,建议仅用于临时调试。也可通过 SSH 隧道加密 VNC 流量:

ssh -L 5901:localhost:5901 pi@192.168.1.100

然后在本地 VNC 客户端连接 localhost:5901 ,实现安全隧道转发。

| 特性 | SSH | VNC |

|---|---|---|

| 协议类型 | 文本指令 | 图像帧流 |

| 带宽占用 | 极低(KB/s) | 较高(MB/s) |

| 安全性 | 内建加密 | 可通过 SSH 隧道增强 |

| 使用场景 | 日常运维、脚本执行 | GUI 调试、演示展示 |

此外,还可结合 tmux 或 screen 实现会话持久化,即使 SSH 断开也不会中断长时间运行的任务:

tmux new-session -d -s sensor_logger 'python3 /home/pi/log_sensor.py'

总结来看,SSH 是远程操作的核心手段,而 VNC 作为辅助工具弥补图形化缺失。两者结合,形成完整的远程管控体系,极大提升了嵌入式系统的可维护性与灵活性。

3. RPi.GPIO库与硬件控制编程

在嵌入式开发和物联网系统中,树莓派作为一款功能强大且成本低廉的单板计算机,广泛应用于传感器采集、设备控制以及边缘计算场景。而实现这些功能的核心环节之一,是通过软件精确地操控物理引脚(GPIO)来驱动外部电子元件。本章将深入探讨如何使用 Python 的 RPi.GPIO 库完成对树莓派通用输入输出接口的编程控制,涵盖从基础安装到复杂事件响应机制的完整技术路径。

3.1 RPi.GPIO库的安装与基本使用

RPi.GPIO 是专为树莓派设计的官方 GPIO 控制库,支持 Python 2 和 Python 3 环境,能够以简洁的方式访问和操作 GPIO 引脚状态。它提供了设置引脚方向、读取电平值、输出高低电平以及配置中断回调等核心功能,是构建基于树莓派的自动化控制系统的基础工具。

3.1.1 库的安装与版本兼容性检查

在现代 Raspbian 或 Raspberry Pi OS 系统中, RPi.GPIO 通常已预装。但为了确保环境一致性,建议手动确认并更新至最新稳定版本。可以通过以下命令进行安装或升级:

sudo apt update

sudo apt install python3-rpi.gpio

或者使用 pip 包管理器:

pip3 install RPi.GPIO

安装完成后,可通过 Python 解释器验证是否成功导入:

import RPi.GPIO as GPIO

print(GPIO.VERSION)

该代码段输出当前库的版本号,例如 "0.7.0" ,可用于判断是否存在兼容性问题。需要注意的是,不同版本之间可能存在 API 差异,尤其是在处理 PWM 输出或边沿检测时。因此,在项目部署前应明确所依赖的版本,并在 requirements.txt 文件中锁定版本号:

RPi.GPIO==0.7.0

此外,某些较新的操作系统镜像可能默认启用了 gpiozero 作为替代方案,虽然更高级易用,但在需要精细控制时仍推荐使用 RPi.GPIO 。若遇到权限错误(如 “No access to /dev/mem”),需确保运行脚本的用户属于 gpio 用户组:

sudo usermod -aG gpio $USER

重新登录后即可获得访问权限。

| 操作系统版本 | 是否预装 | 推荐安装方式 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| Raspberry Pi OS (Legacy) | 是 | apt 安装 | 避免混用 Python 2/3 |

| Raspberry Pi OS (Bullseye+) | 否(部分) | pip3 安装 | 需手动添加源 |

| Ubuntu Server for Pi | 否 | pip3 + 编译支持 | 可能需内核模块加载 |

| DietPi | 可选组件 | 软件包管理器启用 | 配置项较多 |

说明 :随着 Linux 内核演进,树莓派逐渐采用

libgpiod作为底层驱动接口,未来RPi.GPIO可能会被逐步替代。但在现有项目中,其成熟度和文档完整性依然具有不可替代的优势。

3.1.2 导入模块与引脚编号模式选择(BCM vs BOARD)

在开始编写控制逻辑之前,必须正确初始化 GPIO 模块并选择引脚编号模式。树莓派提供两种不同的引脚编号体系:

- BOARD 编号模式 :按照物理引脚顺序编号(P1-P40),不依赖于 BCM 芯片引脚名称。

- BCM 编号模式 :使用 Broadcom SoC 的 GPIO 功能编号(如 GPIO17、GPIO27),这是大多数开发者推荐的标准。

两者的区别体现在电路连接和代码可移植性上。例如,物理引脚 11 对应 BCM 编号中的 GPIO17。若使用 BOARD 模式,则直接引用 11 ;若使用 BCM 模式,则需使用 17 。

以下是两种模式的对比示例:

import RPi.GPIO as GPIO

# 使用 BOARD 编号模式

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

LED_PIN = 11 # 物理引脚第11号

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)

# 使用 BCM 编号模式

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

LED_PIN = 17 # BCM GPIO17

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)

尽管两者均可正常工作,但 强烈建议统一使用 BCM 模式 ,原因如下:

1. 多数第三方库(如 pigpio 、 Adafruit_DHT )默认使用 BCM 编号;

2. 更易于与其他树莓派型号保持一致(如 Pi Zero、Pi 4B);

3. 减少因物理布局差异导致的误接风险。

选择编号模式应在程序初始化阶段尽早设定,且在整个程序运行期间不应更改,否则会引发异常。

graph TD

A[启动Python脚本] --> B{选择引脚编号模式}

B --> C[GPIO.setmode(GPIO.BCM)]

B --> D[GPIO.setmode(GPIO.BOARD)]

C --> E[定义BCM引脚变量]

D --> F[定义BOARD引脚变量]

E --> G[配置引脚方向]

F --> G

G --> H[执行I/O操作]

流程图展示了从脚本启动到实际操作 GPIO 的标准流程,强调了模式选择的关键节点。

3.1.3 设置引脚方向:输入与输出配置

一旦确定编号模式,下一步就是配置引脚的工作方向——即作为输入还是输出。这通过 GPIO.setup() 函数完成,其原型如下:

GPIO.setup(channel, direction, pull_up_down=None, initial=None)

参数说明:

- channel : 指定引脚编号(根据当前 setmode 决定是 BCM 或 BOARD);

- direction : 设定方向,可选 GPIO.IN 或 GPIO.OUT ;

- pull_up_down : 可选内部上下拉电阻配置(仅用于输入模式);

- initial : 初始输出电平(仅用于输出模式)。

输出模式配置示例

控制一个 LED 最常见的做法是将其连接到某个 GPIO 引脚,并通过拉低/拉高实现亮灭切换:

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

LED_PIN = 17

# 配置为输出,并初始设为低电平

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

try:

while True:

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) # 开灯

time.sleep(1)

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) # 关灯

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

GPIO.cleanup()

逐行分析:

- 第5行:设置 BCM 编号模式;

- 第6行:指定 GPIO17 连接 LED;

- 第9行:配置为输出模式,初始关闭(防止上电瞬间误触发);

- 第12–16行:循环实现闪烁效果;

- 第18行:捕获 Ctrl+C 中断信号;

- 第20行:释放所有 GPIO 资源,避免下次运行时报错。

输入模式配置示例

当读取按钮状态时,常需启用内部上拉电阻以避免悬空电平:

BUTTON_PIN = 27

GPIO.setup(BUTTON_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

此时,按钮未按下时读取为高电平( GPIO.HIGH ),按下接地后变为低电平( GPIO.LOW )。这种设计称为“有源低”逻辑,广泛用于机械开关防抖。

| 参数 | 类型 | 描述 | 示例值 |

|---|---|---|---|

| channel | int | 引脚编号 | 17, 27 |

| direction | constant | 方向标识符 | GPIO.IN, GPIO.OUT |

| pull_up_down | constant | 上下拉配置 | GPIO.PUD_UP, GPIO.PUD_DOWN |

| initial | constant | 初始电平 | GPIO.LOW, GPIO.HIGH |

表格总结了

setup()函数各参数的合法取值范围,便于快速查阅。

最后,务必在程序退出前调用 GPIO.cleanup() ,它会重置所有被占用的引脚为默认状态,防止后续运行出现冲突或损坏硬件。

3.2 数字信号控制实践:LED与按钮

掌握基本的 GPIO 操作后,接下来进入实战阶段——通过组合输出(LED)与输入(按钮)设备,构建典型的数字信号交互系统。这类应用不仅是学习嵌入式编程的入门案例,也是智能家居、工业控制等领域中最常见的控制单元原型。

3.2.1 控制LED亮灭的基础电路与代码实现

LED 控制是最基础的输出操作之一。典型电路包括:

- 一个限流电阻(通常 220Ω~1kΩ)串联在 LED 正极;

- LED 负极接地;

- 正极连接至 GPIO 引脚。

当 GPIO 输出高电平时,电流流过 LED 实现点亮;低电平时截止。

以下是一个完整的呼吸灯模拟实现(利用软件 PWM):

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

LED_PIN = 18 # 支持硬件PWM的引脚(如GPIO18)

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)

# 创建PWM实例,频率设为100Hz

pwm = GPIO.PWM(LED_PIN, 100)

pwm.start(0) # 初始占空比0%

try:

while True:

# 亮度渐增

for dc in range(0, 101, 5):

pwm.ChangeDutyCycle(dc)

time.sleep(0.1)

# 亮度渐减

for dc in range(100, -1, -5):

pwm.ChangeDutyCycle(dc)

time.sleep(0.1)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

pwm.stop()

GPIO.cleanup()

逻辑分析 :

- 第7行: GPIO.PWM(pin, freq) 创建 PWM 对象, freq=100Hz 保证无频闪;

- 第8行:启动 PWM,初始亮度为0;

- 第12–15行:占空比从0%线性增至100%,形成淡入效果;

- 第17–20行:反向调节实现淡出;

- ChangeDutyCycle() 实时修改输出脉冲宽度,达到调光目的。

此方法虽非真正的模拟电压输出,但通过高频开关实现了人眼感知上的连续亮度变化。

3.2.2 按钮状态读取与消抖处理技术

机械按钮在按下和释放瞬间会产生多次快速跳变(称为“弹跳”),若直接采样可能导致误判。解决方法有两种:硬件滤波(RC电路)和软件延时去抖。

软件去抖常见策略是在检测到电平变化后延迟 10–50ms 再次读取,确认状态稳定:

def read_button_state_with_debounce(pin):

state = GPIO.input(pin)

if state == GPIO.LOW: # 假设低电平表示按下

time.sleep(0.02) # 延迟20ms

if GPIO.input(pin) == GPIO.LOW:

return True

return False

然而,这种方法阻塞主线程,影响实时性。更优方案是结合时间戳记录上次有效动作时间:

last_press_time = 0

DEBOUNCE_DELAY = 0.05 # 50ms

def is_button_pressed(pin):

global last_press_time

current_time = time.time()

if GPIO.input(pin) == GPIO.LOW:

if current_time - last_press_time > DEBOUNCE_DELAY:

last_press_time = current_time

return True

return False

这种方式非阻塞,适合集成在主循环中。

3.2.3 中断机制在按钮事件中的应用(add_event_detect)

为避免轮询浪费 CPU 资源, RPi.GPIO 提供了基于边沿触发的中断机制:

def button_callback(channel):

print(f"Button pressed on GPIO {channel}")

GPIO.add_event_detect(

BUTTON_PIN,

GPIO.FALLING,

callback=button_callback,

bouncetime=200

)

-

FALLING表示下降沿触发(高→低); -

bouncetime=200设置 200ms 内忽略重复触发; - 回调函数自动接收触发引脚编号作为参数。

该机制由内核级 epoll 监听 /sys/class/gpio 文件系统变化,效率极高。

sequenceDiagram

participant User

participant Button

participant GPIO

participant Software

User->>Button: 按下

Button->>GPIO: 电平跳变(含抖动)

GPIO->>Software: 触发中断请求

alt 抖动过滤

Software->>Software: 检查时间间隔

Note right of Software: 若在bouncetime窗口内,忽略

else 有效触发

Software->>Software: 执行回调函数

Software->>User: 输出提示信息

end

序列图展示了中断驱动模型下的事件处理流程,突出抗抖机制的作用。

综上,合理运用中断可显著提升系统响应速度与资源利用率。

4. 数据处理、可视化与自动化任务

在现代嵌入式系统开发中,尤其是基于树莓派的物联网项目,仅完成硬件控制还远远不够。真正体现系统价值的是对采集到的数据进行高效管理、深入分析和直观展示,并在此基础上实现稳定可靠的自动化运行机制。本章将围绕“从原始传感器读数”到“可决策信息输出”的完整链条展开,涵盖数据持久化存储、结构化配置管理、日志追踪体系构建、Pandas驱动的数据清洗与统计建模、Matplotlib本地绘图能力以及通过 schedule 库和系统级守护进程实现无人值守的周期性任务调度。

整个过程不仅涉及编程技巧的综合运用,更要求开发者具备工程化思维——如何让一个小型边缘设备长期稳定地收集、处理并呈现关键环境参数(如温湿度),是衡量项目成熟度的重要指标。以下内容将以DHT11温湿度传感器为例,贯穿数据写入CSV/JSON文件、异常记录机制建立、时间序列趋势分析、动态图表生成及后台自动执行全流程,为后续第五章远程监控系统的搭建打下坚实基础。

4.1 传感器数据的存储与管理

当树莓派通过GPIO接口成功获取外部传感器数据后,首要问题是确保这些有价值的信息不会随程序结束而丢失。有效的数据存储策略不仅能支持历史数据分析,也为故障排查提供依据。本节重点介绍三种典型的数据管理方式:使用CSV格式进行结构化记录、利用JSON文件管理配置项、构建标准化的日志系统以增强系统的可观测性。

4.1.1 使用CSV文件进行结构化数据记录

CSV(Comma-Separated Values)是一种轻量级文本格式,因其简单易读、兼容性强,在嵌入式系统中广泛用于存储传感器采样结果。Python内置的 csv 模块提供了完整的读写支持,无需额外依赖即可实现高效的行列式数据保存。

考虑如下场景:每30秒采集一次DHT11传感器的温度与湿度值,并附加时间戳存入本地文件。以下是具体实现代码:

import csv

from datetime import datetime

import time

import Adafruit_DHT

# 初始化传感器类型和引脚

SENSOR = Adafruit_DHT.DHT11

PIN = 4

LOG_FILE = 'sensor_data.csv'

# 写入表头(若文件不存在)

def init_csv():

try:

with open(LOG_FILE, 'r', newline='') as f:

pass # 文件存在则跳过

except FileNotFoundError:

with open(LOG_FILE, 'w', newline='') as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerow(['Timestamp', 'Temperature(°C)', 'Humidity(%)'])

# 采集并写入单条记录

def log_sensor_data():

humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(SENSOR, PIN)

if humidity is not None and temperature is not None:

timestamp = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

with open(LOG_FILE, 'a', newline='') as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerow([timestamp, round(temperature, 2), round(humidity, 2)])

print(f"Logged: {timestamp}, Temp={temperature}°C, Humid={humidity}%")

else:

print("Failed to retrieve data from sensor")

# 主循环

if __name__ == '__main__':

init_csv()

while True:

log_sensor_data()

time.sleep(30) # 每30秒记录一次

代码逻辑逐行解读与参数说明

-

import csv: 导入标准库中的CSV处理模块,用于读写逗号分隔的文本数据。 -

from datetime import datetime: 引入日期时间类,用以生成精确的时间戳。 -

SENSOR = Adafruit_DHT.DHT11,PIN = 4: 定义使用的传感器型号与连接的GPIO引脚编号。 -

LOG_FILE = 'sensor_data.csv': 设定日志文件路径,若未指定绝对路径则默认在当前工作目录创建。 -

init_csv()函数检查目标CSV文件是否存在;如果不存在,则创建并写入列标题行。newline=''参数防止在Windows平台上产生空行。 -

log_sensor_data()调用Adafruit_DHT.read_retry()方法尝试多次读取传感器数据直至成功或超时,默认重试次数为15次,间隔2秒。 - 成功读取后,调用

datetime.now().strftime()格式化当前时间为字符串,便于人类阅读。 - 使用

'a'模式打开文件表示追加写入,避免覆盖已有数据。 -

round(..., 2)对浮点数值保留两位小数,提升可读性和一致性。 - 外层

while True循环配合time.sleep(30)实现固定频率采样。

该方案优点在于结构清晰、易于导入Excel或Pandas进一步分析。但需注意并发访问风险——多个进程同时写入可能导致数据错位,建议结合文件锁或改用数据库应对高并发场景。

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 文件大小增长 | 线性增长,适合长期运行 |

| 可读性 | 高,可用文本编辑器直接查看 |

| 性能开销 | 极低,适合资源受限设备 |

| 扩展性 | 支持添加新字段(如气压、光照等) |

| 并发安全性 | 低,需额外同步机制 |

graph TD

A[启动程序] --> B{CSV文件是否存在?}

B -- 否 --> C[创建文件并写入表头]

B -- 是 --> D[跳过初始化]

C --> E

D --> E[开始采集传感器数据]

E --> F{读取成功?}

F -- 是 --> G[格式化时间戳+数据]

F -- 否 --> H[打印错误信息]

G --> I[追加写入CSV文件]

H --> J[等待下次采集]

I --> J

J --> K[延时30秒]

K --> E

流程图展示了完整的数据记录生命周期:从初始化判断、传感器读取、条件分支处理到最终落盘保存的全过程,体现了健壮的容错设计思想。

4.1.2 JSON格式配置文件的读写操作

随着项目复杂度上升,硬编码参数(如采集间隔、报警阈值、服务器地址)会显著降低可维护性。采用JSON作为配置文件格式,可以实现灵活的外部化配置管理,使得非程序员也能安全修改运行行为。

假设我们需要定义以下配置项:

{

"采集设置": {

"采集周期_秒": 30,

"最大重试次数": 5,

"数据文件路径": "sensor_data.csv"

},

"报警规则": {

"高温阈值_°C": 35,

"高湿阈值_%": 80

},

"网络上传": {

"启用上传": false,

"目标URL": "http://example.com/api/data"

}

}

对应Python代码实现如下:

import json

CONFIG_FILE = 'config.json'

def load_config():

try:

with open(CONFIG_FILE, 'r', encoding='utf-8') as f:

return json.load(f)

except FileNotFoundError:

# 若无配置文件,生成默认配置

default_config = {

"采集设置": {

"采集周期_秒": 30,

"最大重试次数": 5,

"数据文件路径": "sensor_data.csv"

},

"报警规则": {

"高温阈值_°C": 35,

"高湿阈值_%": 80

},

"网络上传": {

"启用上传": False,

"目标URL": "http://example.com/api/data"

}

}

save_config(default_config)

return default_config

def save_config(config):

with open(CONFIG_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(config, f, ensure_ascii=False, indent=4)

# 示例调用

config = load_config()

采集周期 = config["采集设置"]["采集周期_秒"]

print(f"当前采集周期为:{采集周期} 秒")

代码解析与扩展说明

-

json.load()从文件流中解析JSON对象,返回Python字典结构。 -

json.dump()将字典序列化为JSON文本并写入文件;indent=4使输出具有缩进格式,便于人工编辑。 -

ensure_ascii=False允许中文字符正常显示,否则会被转义成\uXXXX形式。 - 异常捕获机制保证即使首次运行也能自动生成合理默认值,提升了用户体验。

- 配置项命名使用中文键名,符合国内开发者习惯,也可替换为英文提高跨平台兼容性。

此方法极大增强了系统的可配置性,未来可通过Web界面动态修改 config.json 实现远程调参。

4.1.3 日志系统构建与错误追踪机制

除了业务数据外,系统自身的运行状态也必须被有效监控。Python标准库 logging 模块提供了分级日志记录功能,可用于替代简单的 print() 语句,实现更专业的调试与运维支持。

import logging

# 配置日志系统

logging.basicConfig(

level=logging.INFO,

format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s',

handlers=[

logging.FileHandler('app.log', encoding='utf-8'),

logging.StreamHandler() # 同时输出到控制台

]

)

logger = logging.getLogger(__name__)

# 使用示例

def read_sensor_with_logging():

humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(SENSOR, PIN)

if humidity is not None and temperature is not None:

logger.info(f"Sensor OK: Temp={temperature:.1f}°C, Humid={humidity:.1f}%")

else:

logger.error("Failed to read from DHT11 sensor after retries")

# 在主循环中调用

while True:

read_sensor_with_logging()

time.sleep(30)

日志级别说明表

| 级别 | 用途 |

|---|---|

| DEBUG | 详细调试信息,仅开发阶段开启 |

| INFO | 正常运行事件,如成功采集 |

| WARNING | 潜在问题,如短暂通信失败 |

| ERROR | 明确错误,如传感器无响应 |

| CRITICAL | 严重故障,可能需立即干预 |

日志文件 app.log 将包含时间戳、等级和消息内容,便于后期检索特定时间段内的异常情况。例如搜索所有 ERROR 条目可快速定位硬件连接问题。

结合 cron 定期压缩旧日志,或使用 logrotate 工具管理日志轮转,可防止磁盘空间耗尽。

(接续下一二级章节)

4.2 基于Pandas的数据分析处理

当传感器持续运行数天甚至数周后,积累下来的CSV数据将成为宝贵的分析资源。手动查看已不现实,必须借助数据分析工具提取洞察。Pandas作为Python最强大的数据处理库之一,特别适用于处理表格型时间序列数据。本节将演示如何加载、清洗、聚合和探索性分析来自DHT11的历史记录。

4.2.1 加载传感器数据并进行清洗与转换

首先安装Pandas:

pip install pandas

然后加载之前生成的 sensor_data.csv 文件:

import pandas as pd

# 读取CSV数据

df = pd.read_csv('sensor_data.csv')

# 转换时间戳列为datetime类型

df['Timestamp'] = pd.to_datetime(df['Timestamp'])

# 设置时间为索引,便于时间序列操作

df.set_index('Timestamp', inplace=True)

# 查看前几行

print(df.head())

输出示例:

Temperature(°C) Humidity(%)

Timestamp

2025-04-05 08:00:00 23.0 45.0

2025-04-05 08:00:30 23.1 45.2

常见清洗步骤包括:

- 删除重复行:

df.drop_duplicates(inplace=True) - 处理缺失值:

df.dropna()或插值填充df.interpolate() - 过滤无效范围:剔除温度低于-40°C或高于80°C的异常点

# 清洗逻辑整合

def clean_sensor_data(df):

df = df.drop_duplicates()

df = df[(df['Temperature(°C)'] >= -40) & (df['Temperature(°C)'] <= 80)]

df = df[(df['Humidity(%)'] >= 0) & (df['Humidity(%)'] <= 100)]

df = df.interpolate(method='time') # 按时间轴插值

return df

df_cleaned = clean_sensor_data(df)

清洗后的数据更加可靠,可用于后续统计建模。

4.2.2 时间序列数据的统计分析方法

Pandas内置丰富的时间序列处理函数。例如按小时、天进行重采样统计:

# 按小时计算均值

hourly_mean = df_cleaned.resample('H').mean()

# 添加滚动平均(窗口=6,即3分钟)

df_cleaned['Temp_MA'] = df_cleaned['Temperature(°C)'].rolling(window=6).mean()

# 计算每日最大温差

daily_range = df_cleaned.resample('D')['Temperature(°C)'].agg(lambda x: x.max() - x.min())

这些统计量有助于发现环境变化规律,比如判断某天是否出现剧烈波动。

4.2.3 异常值检测与趋势预测初步建模

可使用Z-score方法识别偏离均值过大的观测值:

from scipy import stats

import numpy as np

z_scores = np.abs(stats.zscore(df_cleaned[['Temperature(°C)', 'Humidity(%)']]))

df_outliers = df_cleaned[(z_scores > 3).any(axis=1)]

print("检测到的异常点:")

print(df_outliers)

对于趋势预测,即使是简单的线性回归也能提供参考方向:

from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = np.arange(len(df_cleaned)).reshape(-1, 1)

y_temp = df_cleaned['Temperature(°C)'].values

model = LinearRegression().fit(X, y_temp)

trend_slope = model.coef_[0]

print(f"温度趋势斜率:{trend_slope:.4f} °C/样本")

这表明温度整体呈上升还是下降趋势,可用于预警空调失效等情况。

flowchart LR

A[原始CSV] --> B[Pandas加载]

B --> C[类型转换+索引设置]

C --> D[去重+范围过滤]

D --> E[缺失值插值]

E --> F[重采样聚合]

F --> G[滚动统计]

G --> H[Z-score异常检测]

H --> I[线性趋势拟合]

I --> J[生成分析报告]

该流程图描绘了从原始数据到高级分析的全链路管道,体现了Pandas在边缘数据分析中的核心地位。

(继续下一节)

4.3 Matplotlib实现本地数据可视化

视觉表达是最直观的信息传递方式。Matplotlib作为Python事实上的绘图标准,可在树莓派上生成高质量图表,帮助用户快速理解数据模式。

4.3.1 绘制温湿度变化曲线图

import matplotlib.pyplot as plt

# 设置中文字体支持(如有需要)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 绘图

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax1.plot(df_cleaned.index, df_cleaned['Temperature(°C)'], color='tab:red', label='Temperature')

ax1.set_xlabel('Time')

ax1.set_ylabel('Temperature (°C)', color='tab:red')

ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:red')

ax2 = ax1.twinx()

ax2.plot(df_cleaned.index, df_cleaned['Humidity(%)'], color='tab:blue', label='Humidity')

ax2.set_ylabel('Humidity (%)', color='tab:blue')

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue')

fig.suptitle('Temperature and Humidity Over Time')

fig.tight_layout()

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()

该双轴图清晰展现两个变量随时间的变化关系,有助于识别耦合现象(如湿度升高伴随降温)。

4.3.2 动态刷新图表与实时监控界面构建

结合 matplotlib.animation 模块可实现实时更新图表:

from matplotlib.animation import FuncAnimation

fig, ax = plt.subplots()

xs, ys_temp, ys_humid = [], [], []

def animate(i):

# 模拟实时加载最新数据

latest = pd.read_csv('sensor_data.csv')

latest['Timestamp'] = pd.to_datetime(latest['Timestamp'])

recent = latest.tail(50) # 最近50条

xs[:] = recent['Timestamp']

ys_temp[:] = recent['Temperature(°C)']

ys_humid[:] = recent['Humidity(%)']

ax.clear()

ax.plot(xs, ys_temp, label='Temp', color='r')

ax.plot(xs, ys_humid, label='Humid', color='b')

ax.legend()

plt.xticks(rotation=30)

ani = FuncAnimation(fig, animate, interval=5000) # 每5秒更新

plt.show()

此动画将持续拉取最新数据并刷新图形,构成简易实时监控面板。

4.3.3 图表导出为图像文件用于报告生成

plt.savefig('daily_report.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

支持PNG、PDF等多种格式,可集成进每日邮件报告系统。

| 输出格式 | 适用场景 |

|---|---|

| PNG | 网页嵌入、文档插入 |

| 打印归档、学术报告 | |

| SVG | 缩放不失真、网页交互 |

4.4 定时任务与程序自动化执行

要让数据采集系统真正“无人值守”,必须脱离手动启动限制。Linux系统提供两种主流方案:Python级调度库 schedule 与系统级服务管理器 systemd 或 cron 。

4.4.1 使用Python schedule库实现周期性采集

import schedule

import time

def job():

log_sensor_data() # 见4.1节函数

print("采集任务已完成")

# 每30秒执行一次

schedule.every(30).seconds.do(job)

while True:

schedule.run_pending()

time.sleep(1)

优势是逻辑集中、易于调试;缺点是程序崩溃即停止。

4.4.2 配合systemd服务或cron job后台运行脚本

推荐使用 systemd 注册为守护进程:

# /etc/systemd/system/sensor-collector.service

[Unit]

Description=Sensor Data Collector

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/sensor_script.py

WorkingDirectory=/home/pi

StandardOutput=inherit

StandardError=inherit

Restart=always

User=pi

[Install]

WantedBy=multi-user.target

启用命令:

sudo systemctl enable sensor-collector.service

sudo systemctl start sensor-collector.service

这样即使重启也能自动恢复运行。

4.4.3 自动化任务中的异常恢复与守护进程设计

补充心跳检测与邮件告警机制:

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

def send_alert(subject, body):

msg = MIMEText(body)

msg['Subject'] = subject

msg['From'] = 'raspberry@local.net'

msg['To'] = 'admin@example.com'

s = smtplib.SMTP('localhost')

s.send_message(msg)

s.quit()

结合 try-except 捕获致命错误并触发通知,形成闭环监控。

综上所述,本章全面覆盖了从数据落地、分析、可视化到自动化部署的完整技术栈,为构建专业级物联网边缘节点奠定了坚实基础。

5. 物联网项目集成与远程监控系统构建

5.1 Web服务框架Flask基础应用

在构建树莓派为核心的物联网远程监控系统时,Web服务是实现数据可视化和远程访问的关键环节。Python 的轻量级 Web 框架 Flask 因其简洁的语法和高度可扩展性,成为嵌入式设备上部署本地或局域网服务的理想选择。

5.1.1 路由定义与HTTP响应处理

Flask 通过装饰器机制将 URL 路径映射到 Python 函数,实现路由控制。以下是一个基本的 Flask 应用示例:

from flask import Flask, jsonify

import json

app = Flask(__name__)

# 示例传感器数据

sensor_data = {

"temperature": 23.5,

"humidity": 48.0,

"timestamp": "2025-04-05T10:00:00Z"

}

@app.route('/')

def home():

return '<h1>树莓派远程监控主页</h1><p><a href="/data">查看实时数据</a></p>'

@app.route('/data')

def get_data():

return jsonify(sensor_data)

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

参数说明:

- host='0.0.0.0' :允许外部设备通过网络访问服务。

- port=5000 :默认端口,可通过浏览器 http://<树莓派IP>:5000 访问。

- debug=False :生产环境中应关闭调试模式以提升安全性。

该服务启动后,用户可在同一局域网内任意设备访问网页界面。

5.1.2 模板渲染动态展示传感器数据

为了实现更友好的前端展示,Flask 支持 Jinja2 模板引擎。需创建如下目录结构:

/templates

└── index.html

/static

└── style.css

templates/index.html 示例内容:

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>温湿度监控面板</title>

<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>实时环境监测</h1>

<p>温度:<span id="temp">{{ data.temperature }} °C</span></p>

<p>湿度:<span id="humid">{{ data.humidity }} %</span></p>

<p>更新时间:<small>{{ data.timestamp }}</small></p>

</div>

</body>

</html>

对应路由函数修改为:

@app.route('/dashboard')

def dashboard():

return render_template('index.html', data=sensor_data)

5.1.3 静态资源管理与前端页面优化

静态文件如 CSS、JavaScript 和图片应放置于 /static 目录下。例如添加一个简单的样式表 /static/style.css :

body {

font-family: Arial, sans-serif;

background-color: #f4f6f9;

text-align: center;

margin-top: 50px;

}

.container {

max-width: 600px;

margin: 0 auto;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

background: white;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

}

#temp { color: #e74c3c; font-weight: bold; }

#humid { color: #3498db; font-weight: bold; }

通过分离 HTML 结构与表现层,提升了系统的可维护性和用户体验一致性。

| 文件路径 | 用途 |

|---|---|

/ | 主页引导入口 |

/data | 提供 JSON 格式的传感器数据接口 |

/dashboard | 渲染带样式的监控页面 |

/static/style.css | 控制页面外观风格 |

/templates/index.html | 动态模板页面 |

此外,可结合浏览器开发者工具进行响应式测试,确保在手机和平板等设备上的适配效果。

graph TD

A[客户端浏览器] --> B{请求 /dashboard}

B --> C[Flask服务器]

C --> D[加载templates/index.html]

D --> E[插入sensor_data变量]

E --> F[返回渲染后的HTML]

F --> G[浏览器显示监控页面]

G --> H[定期向/data发起AJAX请求]

H --> I[获取最新JSON数据]

I --> J[局部刷新数值]

此流程展示了从页面加载到数据更新的基本交互逻辑,为后续实现实时刷新打下基础。

接下来可以通过集成 JavaScript 实现自动轮询,避免手动刷新页面即可获得最新状态信息。

简介:“树莓派实验代码Python.zip”是一个包含树莓派Python编程实践项目的压缩包,涵盖物联网、自动化与电子制作等应用。树莓派作为一款基于Linux的微型计算机,支持通过GPIO接口连接LED、传感器、电机等硬件设备,结合Python语言实现软硬件协同控制。本项目集合涵盖了Python基础、GPIO控制、数据处理、网络服务构建、定时任务及错误调试等核心内容,适用于初学者和开发者深入掌握树莓派在实际工程中的应用,提升物联网与自动化系统的开发能力。

1895

1895

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?