HTTP常用参数对照表_chuanguan1820的博客-CSDN博客

https传输过程及原理_修炼到救赎的博客-CSDN博客_https传输过程

一、什么是互联网

互联网(internet),又称国际网络,指的是网络与网络之间所串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协议(这就是互联网协议)相连,形成逻辑上的单一巨大国际网络。在这些网络中如阿帕网、因特网,而最常用的是因特网,所以通常用Internet来泛指互联网

二、什么是互联网协议

互联网协议(Internet Protocol Suite ,IPS),是一系列协议或一组规则,用于路由和寻址数据包,以便它们可以跨网络传播并到达正确的目的地。个人觉得,简而言之就是为了在网上完成某一件事儿而定义的规则,各部落按照规矩各尽其职,完成网络数据的传输使用等

三、互联网的五层模型

(一)五层模型

我们来分层理解互联网,自上而下,越上面越靠近用户,越下面越靠近硬件,用户可以明确感知的是应用层和实体层,中间就是传输层、网络层、链接层,其实叫什么不重要,重要的是你知道 互联网分成若干层就可以了。

(二)层与协议

既有五层模型,那么就要了解这五层是如何划分和工作的,它们是遵守了一定的协议和规则的,就叫做"协议"(protocol),互联网的每一层,都定义了很多协议。这些协议的总称,就叫做"互联网协议"(Internet Protocol Suite)。它们是互联网的核心,下面介绍每一层的功能,主要就是介绍每一层的主要协议。(这样一说就很好的解释了互联网及其协议的关系,互联网就是不同岗位上的干活的人的群体总称,协议就是约束干活的人的规章制度,我这里先简单理解为公司成员及其规章制度、岗位职责好了😉)

四、实体层

电脑要组网,首先是先建立链接,使用人们肉眼可见的或者不可见的如 电缆、光线、双绞线、无线电波等

这就叫做"实体层"(physical layer),它就是把电脑连接起来的物理手段。它主要规定了网络的一些电气特性,作用是负责传送0和1的电信号。

五、链接层

确定了(传输形式+多台主机):

以太网协议(定义数据格式、长度)+MAC地址(标识要发送的位置)+广播(数据发送方式)

"链接层"就可以在多台计算机之间传送数据

(一)定义

单纯的0,1信号是没有意义的,必须规定解读方式:多少个电信号算一组?每个信号位有何意义?

链接层的功能:在"实体层"的上方,确定了0和1的分组方式。

(二)“以太网”协议

早期的时候,每家公司都有自己的电信号分组方式。后来,一种叫做"以太网"(Ethernet)的协议,占据了主导地位。

以太网规定,一组电信号构成一个数据包,叫做"帧"(Frame)。每一帧分成两个部分:标头(Head)和数据(Data)。

Head:"标头"包含数据包的一些说明项,比如发送者、接受者、数据类型等等;固定为18字节

Data:"数据"则是数据包的具体内容。最短为46字节,最长为1500字节

Frame: = Head+Data,64 <= 长度 <= 1518, 如果数据超过1518,就必须分割成多个帧进行发送。

(三)“MAC”地址

上面提到,以太网数据包的"标头",包含了发送者和接受者的信息。那么,发送者和接受者如何标识区分呢?

以太网规定,连入网络的所有设备,都必须具有"网卡"接口。数据包必须是从一块网卡,传送到另一块网卡。网卡的地址,就是数据包的发送地址和接收地址,这叫做MAC地址。

每块网卡出厂的时候,都有一个全世界独一无二的MAC地址,长度是48个二进制位,通常用12个十六进制数表示。

前6个十六进制数是厂商编号,后6个是该厂商的网卡流水号。有了MAC地址,就可以定位网卡和数据包的路径了

(四)广播

定义地址只是第一步,后面还有更多的步骤。

首先,一块网卡怎么会知道另一块网卡的MAC地址?

回答是有一种ARP协议,可以解决这个问题。这个留到后面介绍,这里只需要知道,以太网数据包必须知道接收方的MAC地址,然后才能发送。

其次,就算有了MAC地址,系统怎样才能把数据包准确送到接收方?

回答是以太网采用了一种很"原始"的方式,它不是把数据包准确送到接收方,而是向本网络内所有计算机发送,让每台计算机自己判断,是否为接收方。

上图中,1号计算机向2号计算机发送一个数据包,同一个子网络的3号、4号、5号计算机都会收到这个包。它们读取这个包的"标头",找到接收方的MAC地址(ARP协议),然后与自身的MAC地址相比较,如果两者相同,就接受这个包,做进一步处理,否则就丢弃这个包。这种发送方式就叫做"广播"(broadcasting)。

有了数据包的定义、网卡的MAC地址、广播的发送方式,"链接层"就可以在多台计算机之间传送数据了。

六、网络层

确定了(传输形式+子网络+任意主机):

IP协议(获取IP地址和网络)+ARP协议(获取MAC地址)+广播

确认计算机所在子网络,得到同一个子网络内的主机MAC地址,可以把数据包发送到任意一台主机之上了

(一)网络层由来

理论上,以太网协议,根据MAC地址寻找到电脑并发送数据,就满足了一次数据的传输,技术上来说并没有问题,但是却会引发一场灾难,即以太网采用“广播”形式发送数据导致同一子网络内“人手一包”,不仅效率低,且局限于同一子网络。

互联网是无数子网络共同组成的一个巨型网络,很像想象上海和洛杉矶的电脑会在同一个子网络,这几乎是不可能的。

因此,必须找到一种方法,能够区分哪些MAC地址属于同一个子网络,哪些不是。

如果是同一个子网络,就采用广播方式发送,否则就采用"路由"方式发送。("路由"的意思,就是指如何向不同的子网络分发数据包,这是一个很大的主题,本文不涉及。)

遗憾的是,MAC地址本身无法做到这一点。它只与厂商有关,与所处网络无关。

这就导致了"网络层"的诞生。它的作用是引进一套新的地址,使得我们能够区分不同的计算机是否属于同一个子网络。这套地址就叫做"网络地址",简称"网址"。

于是,"网络层"出现以后,每台计算机有了两种地址,一种是MAC地址,另一种是网络地址。

两种地址之间没有任何联系,MAC地址是绑定在网卡上的,网络地址则是管理员分配的,它们只是随机组合在一起。

网络地址帮助我们确定计算机所在的子网络,

MAC地址则将数据包送到该子网络中的目标网卡。

因此,从逻辑上可以推断,必定是先处理网络地址,然后再处理MAC地址。

(二)IP协议

1、引进新地址,即网址,2、帮助区分不同计算机是否属于同一子网络(子网掩码)

规定网络地址的协议,叫做IP协议。它所定义的地址,就被称为IP地址。

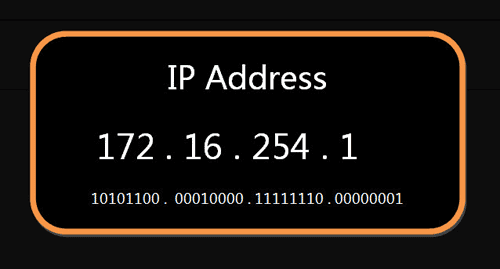

目前,广泛采用的是IP协议第四版,简称IPv4。这个版本规定,网络地址由32个二进制位组成。习惯上,我们用分成四段的十进制数表示IP地址,从0.0.0.0一直到255.255.255.255。

这个地址分成两个部分,前一部分代表网络,后一部分代表主机。

比如,IP地址172.16.254.1,这是一个32位的地址,假定它的网络部分是前24位(172.16.254),那么主机部分就是后8位(最后的那个1)。处于同一个子网络的电脑,它们IP地址的网络部分必定是相同的,也就是说172.16.254.2应该与172.16.254.1处在同一个子网络。

但是,问题在于单单从IP地址,我们无法判断网络部分。还是以172.16.254.1为例,它的网络部分,到底是前24位,还是前16位,甚至前28位,从IP地址上是看不出来的。

那么,怎样才能从IP地址,判断两台计算机是否属于同一个子网络呢?这就要用到另一个参数"子网掩码"(subnet mask)。

所谓"子网掩码",就是表示子网络特征的一个参数。它在形式上等同于IP地址,也是一个32位二进制数字,它的网络部分全部为1,主机部分全部为0。比如,IP地址172.16.254.1,如果已知网络部分是前24位,主机部分是后8位,那么子网络掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000,写成十进制就是255.255.255.0。

知道"子网掩码",我们就能判断,任意两个IP地址是否处在同一个子网络。方法是将两个IP地址与子网掩码分别进行AND运算(两个数位都为1,运算结果为1,否则为0),然后比较结果是否相同,如果是的话,就表明它们在同一个子网络中,否则就不是。

比如,已知IP地址172.16.254.1和172.16.254.233的子网掩码都是255.255.255.0,请问它们是否在同一个子网络?两者与子网掩码分别进行AND运算,结果都是172.16.254.0,因此它们在同一个子网络。

总结一下,IP协议的作用主要有两个,一个是为每一台计算机分配IP地址,另一个是确定哪些地址在同一个子网络。

(三)IP数据包

根据IP协议发送的数据,就叫做IP数据包。不难想象,其中必定包括IP地址信息。

但是前面说过,以太网数据包只包含MAC地址,并没有IP地址的栏位。那么是否需要修改数据定义,再添加一个栏位呢?

回答是不需要,我们可以把IP数据包直接放进以太网数据包的"数据"部分,因此完全不用修改以太网的规格。这就是互联网分层结构的好处:上层的变动完全不涉及下层的结构。

具体来说,IP数据包也分为"标头"和"数据"两个部分。

"标头"部分主要包括版本、长度、IP地址等信息,"数据"部分则是IP数据包的具体内容。它放进以太网数据包后,以太网数据包就变成了下面这样。

IP数据包的"标头"部分的长度为20到60字节,整个数据包的总长度最大为65,535字节。因此,理论上,一个IP数据包的"数据"部分,最长为65,515字节。前面说过,以太网数据包的"数据"部分,最长只有1500字节。因此,如果IP数据包超过了1500字节,它就需要分割成几个以太网数据包,分开发送了。

(四)ARP协议

作用:通过IP地址,广播,获取MAC地址

关于"网络层",还有最后一点需要说明。

因为IP数据包是放在以太网数据包里发送的,所以我们必须同时知道两个地址,一个是对方的MAC地址,另一个是对方的IP地址。通常情况下,对方的IP地址是已知的(后文会解释),但是我们不知道它的MAC地址。

所以,我们需要一种机制,能够从IP地址得到MAC地址。

这里又可以分成两种情况。第一种情况,如果两台主机不在同一个子网络,那么事实上没有办法得到对方的MAC地址,只能把数据包传送到两个子网络连接处的"网关"(gateway),让网关去处理。

第二种情况,如果两台主机在同一个子网络,那么我们可以用ARP协议,得到对方的MAC地址。ARP协议也是发出一个数据包(包含在以太网数据包中),其中包含它所要查询主机的IP地址,在对方的MAC地址这一栏,填的是FF:FF:FF:FF:FF:FF,表示这是一个"广播"地址。它所在子网络的每一台主机,都会收到这个数据包,从中取出IP地址,与自身的IP地址进行比较。如果两者相同,都做出回复,向对方报告自己的MAC地址,否则就丢弃这个包。

总之,有了ARP协议之后,我们就可以得到同一个子网络内的主机MAC地址,可以把数据包发送到任意一台主机之上了。

七、传输层

确定了(传输形式+子网络+任意主机+任意程序(进程))

(一)传输层由来

有了MAC地址和IP地址,我们已经可以在互联网上任意两台主机上建立通信。

接下来的问题是,同一台主机上有许多程序都需要用到网络,比如,你一边浏览网页,一边与朋友在线聊天。当一个数据包从互联网上发来的时候,你怎么知道,它是表示网页的内容,还是表示在线聊天的内容?

也就是说,我们还需要一个参数,表示这个数据包到底供哪个程序(进程)使用。这个参数就叫做"端口"(port),它其实是每一个使用网卡的程序的编号。每个数据包都发到主机的特定端口,所以不同的程序就能取到自己所需要的数据。

"端口"是0到65535之间的一个整数,正好16个二进制位。0到1023的端口被系统占用,用户只能选用大于1023的端口。不管是浏览网页还是在线聊天,应用程序会随机选用一个端口,然后与服务器的相应端口联系。

"传输层"的功能,就是建立"端口到端口"的通信。(程序之间)

"网络层"的功能是建立"主机到主机"的通信。(主机之间)

只要确定主机和端口,我们就能实现程序之间的交流。因此,Unix系统就把主机+端口,叫做"套接字"(socket)。有了它,就可以进行网络应用程序开发了。

(二)UDP协议

现在,我们必须在数据包中加入端口信息,这就需要新的协议。最简单的实现叫做UDP协议,它的格式几乎就是在数据前面,加上端口号。

UDP数据包,也是由"标头"和"数据"两部分组成。

"标头"部分主要定义了发出端口和接收端口,"数据"部分就是具体的内容。然后,把整个UDP数据包放入IP数据包的"数据"部分,而前面说过,IP数据包又是放在以太网数据包之中的,所以整个以太网数据包现在变成了下面这样:

UDP数据包非常简单,"标头"部分一共只有8个字节,总长度不超过65,535字节,正好放进一个IP数据包。

(三)TCP协议

UDP协议的优点是比较简单,容易实现,但是缺点是可靠性较差,一旦数据包发出,无法知道对方是否收到。

为了解决这个问题,提高网络可靠性,TCP协议就诞生了。这个协议非常复杂,但可以近似认为,它就是有确认机制的UDP协议,每发出一个数据包都要求确认。如果有一个数据包遗失,就收不到确认,发出方就知道有必要重发这个数据包了。

因此,TCP协议能够确保数据不会遗失。它的缺点是过程复杂、实现困难、消耗较多的资源。

TCP数据包和UDP数据包一样,都是内嵌在IP数据包的"数据"部分。TCP数据包没有长度限制,理论上可以无限长,但是为了保证网络的效率,通常TCP数据包的长度不会超过IP数据包的长度,以确保单个TCP数据包不必再分割。

八、应用层

应用程序收到"传输层"的数据,接下来就要进行解读。由于互联网是开放架构,数据来源五花八门,必须事先规定好格式,否则根本无法解读。

"应用层"的作用,就是规定应用程序的数据格式。

举例来说,TCP协议可以为各种各样的程序传递数据,比如Email、WWW、FTP等等。那么,必须有不同协议规定电子邮件、网页、FTP数据的格式,这些应用程序协议就构成了"应用层"。

这是最高的一层,直接面对用户。它的数据就放在TCP数据包的"数据"部分。因此,现在的以太网的数据包就变成下面这样。

(一)HTTP

HTTP 协议(Hypertext Transport Protocol),全名 超文本传输协议,也是互联网的基础协议之一,

HTTP 是基于 TCP/IP 协议的应用层协议。它不涉及数据包(packet)传输,主要规定了客户端和服务器之间的通信格式,默认使用80端口。它通过两个程序实现:一个是客户端程序(各种浏览器),另一个是服务器 (常称Web服务器)。这两个通常运行在不同的主机上,通过交换报文来完成网页请求和响应,报文可简单分为请求报文和响应报文。

什么是http协议_双鱼座boyy的博客-CSDN博客_什么是http协议

1、HTTP协议的请求

HTTP协议规定了客户端发给服务器的数据格式,包含4个部分,分别是【请求行】【请求头】【空行】【请求体】

【请求行】: 描述请求方式、请求URL、以及HTTP版本

请求方式一共有8种,这里只了解常用的只有两种GET和POST(不区分大小写)

GET请求:请求参数拼接在请求行上,在浏览器地址栏看见。

POST请求:请求参数会被封装在请求体中,在浏览器地址栏看不见。

【请求头】: 描述客户端浏览器告诉服务器若干配置信息

【空行】: 用于分割请求头与请求体

【请求体】:用于封装POST请求消息的请求参数;GET请求没有请求体数据get请求格式

post请求格式

2、HTTP协议的响应

2.1 响应内容

HTTP协议规定服务器发给客户端的数据格式,包含4个部分,分别是【响应行】【响应头】【空行】【响应体】

【响应行】:由HTTP协议版本、响应状态吗、状态码描述组成

【响应头】:若干个键-值对组成,是服务器用来告诉客户端浏览器一些配置信息。

【空行】:用于分隔响应头和响应体

【响应体】:其实就一个HTML页面中的内容包括标签、CSS样式、JS等等

2.2 响应状态码

服务器给客户端响应数据时,会携带着告诉浏览器当前数据的一个状态码,通过状态码告诉客户端请求成功、请求失败、找不到资源、请求重定向等等。客户端可以通过判断状态码,做出针对性的数据处理。

| 常见状态码 | 状态 |

| 200 | 请求成功 |

| 302/307 | 重定向,所请求的页面已经临时转移到一个新的 URL |

| 304 | 访问缓存,所请求的页面已经临时转移到一个新的 URL |

| 404 | 客户端错误,请求路径服务器没有对应的资源 |

| 500 | 服务端错误,可能服务器内部有异常 |

3、HTTP协议请求头各参具体含义

HTTP 请求头各参数具体含义_青颜的天空的博客-CSDN博客_http请求头中有哪些参数

HTTP常用参数对照表_chuanguan1820的博客-CSDN博客

| 序号 | Header | 示例 | 解释 |

| 1 | Accept | Accept: text/plain, text/html | 指定客户端能够接收的内容类型 |

| 2 | Accept-Charset | Accept-Charset: iso-8859-5 | 浏览器可以接受的字符编码集。 |

| 3 | Accept-Encoding | Accept-Encoding: compress, gzip | 指定浏览器可以支持的web服务器返回内容压缩编码类型。 |

| 4 | Accept-Language | Accept-Language: en,zh | 浏览器可接受的语言 |

| 5 | Authorization | Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== | HTTP授权的授权证书 |

| 6 | Connection | Connection: close | 表示是否需要持久连接。(HTTP 1.1默认进行持久连接) |

| 7 | Cookie | Cookie: $Version=1; Skin=new; | HTTP请求发送时,会把保存在该请求域名下的所有cookie值一起发送给web服务器。 |

| 8 | Cache-Control | Cache-Control: no-cache | 指定请求和响应遵循的缓存机制 |

| 9 | Content-Length | Content-Length: 348 | 请求的内容长度 |

| 10 | Content-Type | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded | 请求的与实体对应的MIME信息 |

| 11 | Date | Date: Tue, 15 Nov 2010 08:12:31 GMT | 请求发送的日期和时间 |

| 12 | Host | Host: www.zcmhi.com | 指定请求的服务器的 域名:端口号 也可以是 IP:端口号 |

| 13 | Referer | Referer: http://www.zcmhi.com/archives/71.html | 亲测,任何非首次请求都有这个参数, 该首部用于所有请求.告诉服务器我是从哪个页面链接过来的,即来路 |

| 14 | Origin | Origin: https://developer.mozilla.org | 亲测,只有跨域请求或跳转时才有这个参数, 该首部用于 CORS 请求或者 POST 请求, 指示了请求来自于哪个站点。该字段仅指示服务器名称,并不包含任何路径信息。 |

| 15 | User-Agent | User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; X11) | User-Agent的内容包含发出请求的用户信息 |

| 16 | Warning | Warn: 199 Miscellaneous warning | 关于消息实体的警告信息 |

| 17 | Proxy-Authorization | Proxy-Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== | 连接到代理的授权证书 |

4、HTTP协议的三次握手和四次挥手

HTTP的三次握手和四次挥手_CUG-GZ的博客-CSDN博客_http四次挥手

4.1 HTTP的三次握手

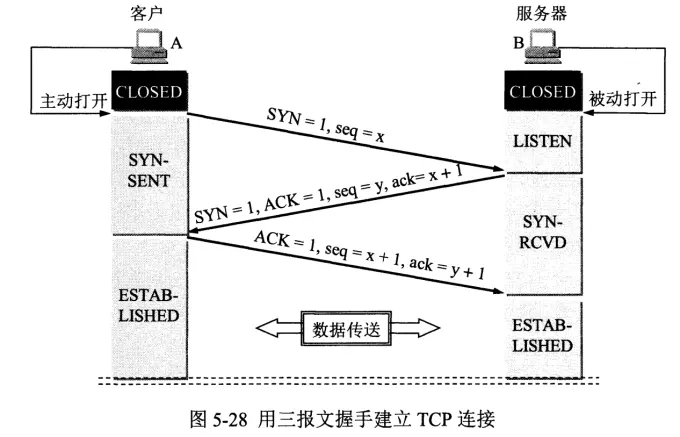

- 第一次握手,客户端给服务端发一个 SYN 报文,并指明客户端的初始化序列号 seq1=x,向服务端申请报文传送,告诉他这是我请求连接接的凭证,客户端现在是send状态

- 确认报文中有:SYN=1(客户端报文),seq1=x (客户端的第一个报文,序列号x)

- 第二次握手,服务端接收请求SYN报文后,用自己的报文SYN和序列号seq2=y做响应,并拿客户端的seq1+1即x+1作为ACK的值,一起回复给客户端,告诉他我接受到你的申请了,好的,可以连接,这是我的连接接凭证,服务端现在是recevie 状态

- 确认报文中有:SYN=1(服务端报文),ACK=1,ack=seq1+1=x+1,seq2=y(服务端的第一段报文,序列号y)

- 第三次握手,客户端接收到服务端响应后,会发一个ACK报文,把服务器的 seq2+ 1即seq3=y+1 作为 ACK 的值协同服务端发来的信息再一起发送给服务端,告诉服务端我收到了你的 SYN 报文,既然你答应了,我现在要链接你了,此时客户端变成 ESTABLISHED 状态。服务器收到 ACK 报文之后,发现凭证正确,就说OK,也变成 ESTABLISHED 状态,此时,双方已建立起了连接。可以通信了

- 确认报文中有:ACK=1(客户端报文),ack=seq3=y+1,seq3=seq1+1=x+1(客户端的第二段报文,序列号x+1)

4.2 HTTP四次挥手

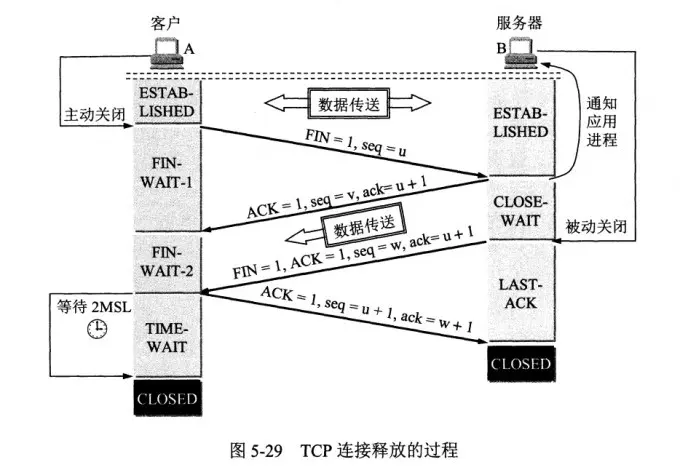

刚开始双方都处于 ESTABLISHED 状态,假如是客户端先发起关闭请求。四次挥手的过程如下:

- 第一次挥手:客户端会发送一个 FIN 报文,报文中会指定一个序列号。向服务端申请我想关闭连接,此时客户端处于 FIN_WAIT1 状态。中止等待中

- 第二次挥手:服务端收到 FIN 之后,会发送 ACK 报文,且把客户端的序列号值 +1 作为 ACK 报文的序列号值,表明已经收到客户端的关闭连接请求了,我还没想好要不要关闭,你继续等着,此时服务端处于 CLOSE_WAIT 状态。关闭等待中

- 第三次挥手:如果服务端也想断开连接了,和客户端的第一次挥手一样,发给 FIN 报文,且指定一个序列号。告诉客户端我想好了,可以关闭了,你确认下没问题就可以关了。此时服务端处于 LAST_ACK 的状态。最后确认,等待客户端的确认

- 第四次挥手:客户端收到 FIN 之后,一样发送一个 ACK 报文作为应答,且把服务端的序列号值 +1 作为自己 ACK 报文的序列号值,此时客户端处于 TIME_WAIT 状态。需要过一阵子以确保服务端收到自己的 ACK 报文之后才会进入 CLOSED 状态,服务端收到 ACK 报文之后,就处于关闭连接了,处于 CLOSED 状态。就是说客户端确认没问题可以关了,最后告知服务端一声,服务端收到后关闭,客户端等他接收到也关闭

(二)HTTPS

https传输过程及原理_修炼到救赎的博客-CSDN博客_https传输过程

1. 基础知识

-

SSL:一般情况下,网站使用的都是明文方式传输数据,但是在涉及到一些隐私信息时(如银行交易),这个时候网站就会跳转到 SSL,SSl的功能就是提供加密数据。这样的话,TCP/IP协议只要做好的自己的事情,数据加密就全权委托给SSL协议完成

-

TLS:TLS是对SSL的扩展和优化,他可以提供数据安全的同时,确保数据的完整性

-

HTTPS:超文本传输安全协议。就是http+ssl/tls,可以理解为安全版http

-

对称加密:对称加密又叫做私钥加密,即信息的发送方和接收方使用同一个密钥去加密和解密数据

-

非对称加密:公钥加密和私钥解密机制,使用一对密钥,即公钥和私钥,且二者成对出现。私钥被自己保存,不能对外泄露。公钥指的是公共的密钥,任何人都可以获得该密钥。用公钥或私钥中的任何一个进行加密,用另一个进行解密

-

证书认证:个人生成的公钥和私钥是不被信任的,只有经过CA认证后后才会被认为是可信任的密钥。目前大多浏览器都内置了国际知名CA的根证书中心,如果我们的密钥被CA中心签名过,那么就是合法的数字证书。但其CA验证密钥过程复杂,所以很多人使用自签名的数字证书

2、HTTPS协议传输流程

1、客户端发起https请求,连接到服务端的443端口

2、服务端采用的https有一套数字证书,这个证书可以自己配置,也可以像证书管理组织申请,证书的本质是公钥(发给任何人)和私钥(服务端保留)

3、服务端将公钥传送证书传递给客户端,证书中包含了很多信息,比如证书的颁发机构,过期时间,网址,公钥等

4、客户端解析证书,由客户端的TLS完成,首先会验证公钥是否有效,比如颁发机构,过期时间等。如果有异常,

就会弹出警告信息。(这个我们上网应该遇到过,一般都是提示说该网站的证书不可信任,是否继续等)。

证书没问题后会随机生成随机值(这个很重要,用于对称加密),然后使用第三步中的证书对这个随机值进行非对称加密

5、将证书非对称加密后的随机值传到服务器

6、服务器使用私钥对其进行非对称解密后,得到客户端的随机值,然后把内容通过该随机值进行对称加密

7、服务端将对称加密后的信息发给客户端

8、客户端用之前的生成的随机值来进行对称解密,获取内容明文

简化:

1、客户端发起HTTPS请求

2、服务端配置or申请证书(内含公钥私钥)

3、服务端把证书(含公钥)传给客户端

4、客户端解析证书,失败弹出警告,成功就生成随机值用公钥对其加密

5、客户端将加密后的随机值发给服务端

6、服务端用私钥解密随机值,而后把要返回的内容用随机值加密(可以理解为这个随机值只有客户端和服务端知道,想当于一个公钥)

7、服务端将加密信息发给客户端

8、客户端用之前生成的随机值给内容解密,获取明文

627

627

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?