计算机和因特网2

一.分组交换网络中的时延、丢包和吞吐量

1.丢包和时延是怎样出现的

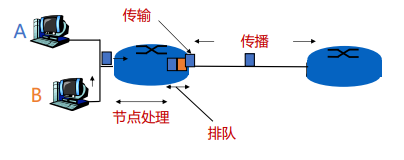

(1)分组在路由器缓存中排队

①分组到达链路的速率超过输出链路能力;

②分组排队,等待交换,出现时延;排队过长,出现丢包。

(2)分组时延的四种来源

①节点处理时延dproc

a.检查比特差错;

b.决定输出链路;

c.通常几个微妙或更少。

②排队时延dqueue

a.等待输出链路传输的时间;

b.取决于路由器拥塞的等级。

③传输时延dtrans

a.R=链路带宽(bps)

b.L=分组长度(比特)

c.发送比特进入链路的时间=L/R;

d.对低速链路很大。

④传播时延dprop

a.d=物理链路的长度;

b.s=在媒体中传播的速度(约3x108m/sec);

c.传播时延=d/s;

d.几微秒到几百毫秒。

⑤节点总时延

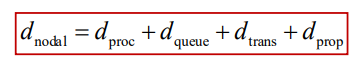

(3)“实际的”因特网时延和路由

①使用Traceroute程序验证;

②Traceroute原理:

a.利用ICMP协议;

b.发送探测分组,到达路由器后,返回响应,测量时间,重复三次,计算平均值。

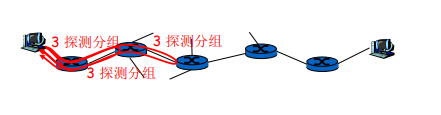

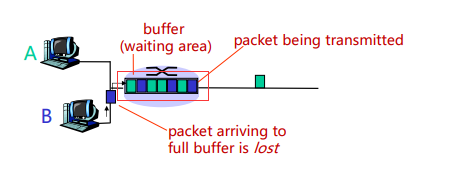

(4)分组丢失

①缓存区满,分组被丢弃;

②分组丢失指标:丢包率;

③丢失后的处理:重传或根本不重传;

④另一种主动丢弃:检查分组,发现分组已经出错。

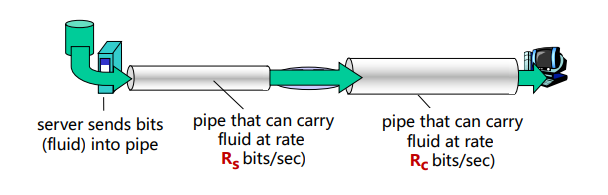

2.吞吐量

(1)端到端吞吐量:单位时间内成功地传送数据的数量。

①和带宽的区别:单位相同,但链路带宽是链路的能力,为设计值;吞吐量是实际测试的传输速率。

②瞬时吞吐量、平均吞吐量。

(2)瓶颈链路:端到端链路制约了端到端的吞吐量。

①当Rs<Rc时,平均吞吐量为Rs;

②当Rs>Rc时,平均吞吐量为Rc;

③每个连接的端到端的吞吐量:

min(Rc,Rs,R/n)

n:连接的路由个数。

④实际上,Rc或Rs通常是瓶颈。

二.协议层次和它们的服务模型

1.参考模型的必要性

(1)互联网大厂的合作

(2)计算机网络的复杂与异构

①介质:光纤、铜缆、空气…

②接入:有线、WLAN、移动数据网络、蓝牙…

③应用:无人驾驶、万物互联、短视频、邮件…

(3)高速更新迭代

1G、2G、3G、4G、5G…

(4)必要性

①分层结构,统一标准,模块独立;

②明晰简化,便于分析学习;

③各层独立,加速技术演进;

④统一接口,确保技术互通。

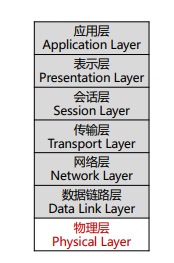

2.OSI参考模型

(1)OSI 7层模型

OSI:Open System Interconnection

(2)物理层

①定义如何在信道上传输0、1:bits on the wire;

②机械接口(Mechanical):网线接口大小形状、线缆排列等;

③电子信号(Electronic):电压、电流等;

④时序接口(Timing):采样频率、波特率、比特率等;

⑤介质(Medium):各种线缆、无线频谱等。

(3)数据链路层

①实现相邻网络实体间的数据传输;

②成帧:成功提取出完整的帧;

③错误检测与纠正:为提供可靠数据通信提供可能;

④物理地址(MAC address):48位,理论上唯一网络标识,烧录在网卡,不便更改;

⑤流量控制,避免“淹没”:当快速的发送端遇上慢速的接收端,接收端缓存溢出;

⑥共享信道上的访问控制(MAC):同一个信道,同时传输信号。

(4)网络层

①将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备(host to host);

②路由(Routing):在网络中选取从源端到目的端转发路径,常常会根据网络可达性动态选择最佳路径,也可以使用静态路由;

③路由协议:路由器之间交互路由信息所遵循的协议规范,使得单个路由器能够获取网络的可达性等信息;

④服务质量(QoS)控制:处理网络拥塞、负载均衡、准入控制、保障延迟;

⑤异构网络互联:在异构编址和异构网络中路由寻址和转发。

(5)传输层

①将数据从源端口发送到目的端口(进程到进程);

②网络层定位到一台主机(host),传输层的作用域具体到主机上的某一个进程;

③网络层的控制主要面向运营商,传输层为终端用户提供端到端的数据传输控制;

④两类模式:可靠的传输模式,或不可靠的传输模式;

⑤可靠传输:可靠的端到端数据传输,适合于对通信质量有要求的应用场景,如文件传输等;

⑥不可靠传输:更快捷、更轻量的端到端数据传输,适合于对通信质量要求不高,对通信响应速度要求高的应用场景,如语音对话、视频会议等。

(6)会话层

①利用传输层提供的服务,在应用程序之间建立和维持会话,并能使会话获得同步。

(7)表示层

①关注所传递信息的语法和语义,管理数据的表示方法,传输的数据结构。

(8)应用层

①通过应用协议,提供应用程序便捷的网络服务调用。

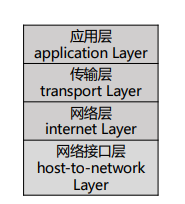

3.TCP/IP参考模型

(1)TCP/IP参考模型:ARPANET所采用

以其中最主要的两个协议TCP/IP命名。

(2)链路层

描述了为满足无连接的互联网络层需求,链路必须具备的功能。

(3)网络层

允许主机将数据包注入网络,让这些数据包独立地传输至目的地,并定义了数据包格式和协议(IPv4协议和IPv6协议)。

(4)传输层

允许源主机与目标主机上的对等实体,进行端到端的数据传输:TCP,UDP。

(5)应用层

传输层之上的所有高层协议:DNS、HTTP、FTP、DASH、SMTP等。

(6)摒弃电话系统中“笨终端&聪明网络”的设计思路,采用“聪明终端&简单网络”,由端系统TCP负责丢失恢复等,简单的网络大大提升了可扩展性。实现了建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统。

(7)IP分组交换的特点

①可在各种底层物理网络上运行(IP over everything);

②可支持各类上层应用(Everything over IP);

③每个IP分组携带各自的目的地址,网络核心功能简单(通过路由表转发分组),适应爆炸性增长。

4.OSI与TCP/IP模型比较

(1)7层模型与4层模型

①TCP/IP模型的网络接口层定义主机与传输线路之间的接口,描述了链路为无连接的互联网层必须提供的基本功能;

②TCP/IP模型的网络层、传输层与OSI模型的网络层、传输层大致对应;

③TCP/IP模型的应用层包含了OSI模型的表示层和会话层。

(2)基本设计思想:通用性与实用性

①OSI:先有模型后设计协议,不局限于特定协议,明确了服务、协议、接口等概念,更具有通用性;

②TCP/IP模型:仅仅是对已有协议的描述。

(3)无连接与面向连接

①OSI模型网络层能够支持无连接和面向连接通信;

②TCP/IP模型的网络层仅支持无连接通信(IP)。

(3)OSI模型的不足

①从未真正被实现

TCP/IP已成为事实标准,OSI缺少厂家支持。

②技术实现糟糕

a.OSI分层欠缺技术考虑:会话层、表示层很少内容;数据链路层、网络层内容繁杂。模型和协议过于复杂。

b.分层间功能重复:差错控制、流量控制等不同层反复出现。

③非技术因素

a.TCP/IP实现为UNIX一部分,免费;

b.OSI被认为是政府和机构的强加标准。

(4)TCP/IP模型的不足

①核心概念未能体现

未明确区分服务、接口和协议等核心概念。

②不具备通用性

不适于描述TCP/IP之外的其他协议栈。

③混用接口与分层的设计

链路层和物理层一起被定义为网络接口层,而非真正意义上的分层。

④模型欠缺完整性

a.未包含物理层与数据链路层;

b.物理层与数据链路层是至关重要的部分。

5.计算机1向计算机2发送数据的过程

(1)应用进程数据先传送到应用层,加上应用层首部,成为应用层PDU。

(2)应用层PDU再传送到运输层,加上运输层首部,成为运输层报文段。

(3)运输层报文段再传送到网络层,加上网络层首部,成为IP数据报(或分组)。

(4)IP数据报再传送到数据链路层,加上链路层首部和尾部,成为数据链路层帧。

(5)数据链路层帧再传送到物理层,最下面的物理层把比特流传送到物理媒体。

(6)电信号(或光信号)在物理媒体中传播,从发送端物理层传送到接收端物理层。

(7)物理层接收到比特流,上交给数据链路层。

(8)数据链路层剥去帧首部和帧尾部取出数据部分,上交给网络层。

(9)网络层剥去首部,取出数据部分,上交给运输层。

(10)运输层剥去首部,取出数据部分,上交给应用层。

(11)应用层剥去首部,取出应用程序数据,上交给应用程序。

(12)计算机2收到计算机1发来的应用程序数据。

3022

3022

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?