一、雷达反射率因子和降水率

- 雷达观测的是雷达反射率因子。雷达定量估计降水的原理,就是建立其和降水率之间的关系。

- 瑞利散射条件下雷达反射率因子:

是单位体积内所有粒子直径的6次方的和

D表示雨滴的直径

N(D)为雨滴谱分布。如图1,它是指单位体积内单位直径分档内的雨滴数目

- 降水率表达式

降水率和降水粒子直径的三次方及其下落末速度成正比

降水率和降水粒子直径的三次方及其下落末速度成正比

下落末速度是指下降的雨滴受到重力和空气阻力的作用,因阻力与速度成正比

在雨滴加速下落的过程中阻力由小变大,最终达到阻力与重力的平衡,雨滴以匀速的速度下落。

- 雨滴下落末速度

降水率R与雨滴直径的3.67次方成正比,而雷达反射率因子是与直径的6次方成正比;。

因此它们之间的关系是非线性的,而决定其关系的是雨滴大小分布,即雨滴谱。

二、雨滴谱和雨滴谱模型

1. 一维激光滴谱仪 OTT

德国的OTT公司制造

探测原理:

发射一束激光,通过雨滴下落过程中对激光的遮挡获得雨滴的形状和大小。激光可以对很多粒子同时进行观测,因此经过一段时间便可以得到单位体积内不同直径雨滴的浓度,这就是雨滴谱。

优点:便宜,易安装

在国内的业务部门和科研部门中广泛地使用

缺点:小雨滴低估,大雨滴高估

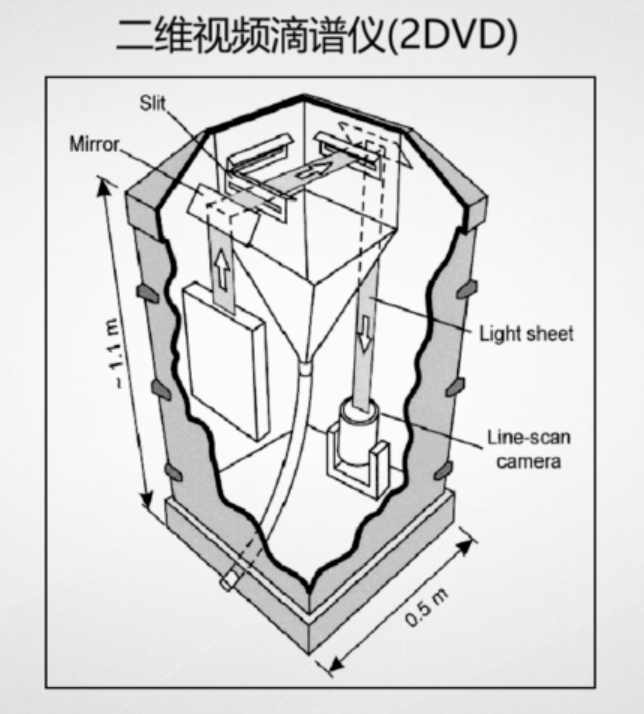

2. 二维视频滴谱仪(2DVD)

奥地利的公司所制造

探测原理:

利用相互垂直的两个通道的激光,对下落到取样口的雨滴进行观测,通过匹配相互垂直的两个通道观测的雨滴,能够获得更加准确的雨滴谱以及雨滴形状的描述。

两个垂直通道激光之间具有一-定的垂直落差,通过测量同-一个雨滴经过这段距离的时间差,获得更加准确的雨滴下落速度。

优点:准确度高,可测量粒子形状和垂直速度

缺点:昂贵,维护成本高

不同类型雨滴谱仪的对比观测实验

MRR是垂直指向天顶的雷达,以测量雨滴谱的下落速度谱,进而推断雨滴谱的分布。

右图表示他们所观测到的平均雨滴谱的差异,横轴表示雨滴的直径,纵轴表示雨滴对应的浓度。

3. 雨滴谱模型

1)MP模型 Marshall and Palmer, 1948

因为只有一个参数lambda,所以MP模型也称为单参数模型

横轴表示雨滴的直径,纵轴表示雨滴的浓度,以对数的形式来进行表示。

黑色的点表示雨滴谱的实际观测,蓝色的线是MP模型拟合的结果。

在该坐标系下,MP模型是一条直线,其截距是一个常量,等于8000,而斜率就是未知参数Lambda

2)指数参数

和MP模型相比,多了一个参数,所以也称为双参数模型。

绿色的虚线是指数模型所拟合的结果。在该坐标系下,指数模型的截距不再是一一个常数,而是一个变数,所以它和MP模型有所不同。

3)Gamma模型 Ulbrich, 1983

和指数模型不同,Gamma模型乘上了一个D的 次方

表示形状因子,用于控制雨滴谱的形状

斜率

截距

红色虚线就是Gamma模型拟合的结果。Gamma模型比MP模型和指数模型拟合的结果更好。

4)汇总

因为有了形状因子的控制,在小粒子端雨滴谱的形形状向下弯曲,而MP模型和指数模型都是一条直线,因此会高估小雨滴的数目。

这说明当参数增加时,模型的自由度增长,因此能更准确地描述实际的雨滴谱模型。

由于三参数的Gamma模型比MP和指数模型更准确,因此可导出Z和R的关系:

可以更准确地推导雷达反射率因子和降水之间的关系,它们之间的关系是一个指数关系称为Z-R关系。

4. 雨滴谱建立雷达反射率因子和降水率关系

雷达反射率因子和降水率之间并不是一一对应的关系,也很难用同一个降水关系式去表征不同的降水过程。

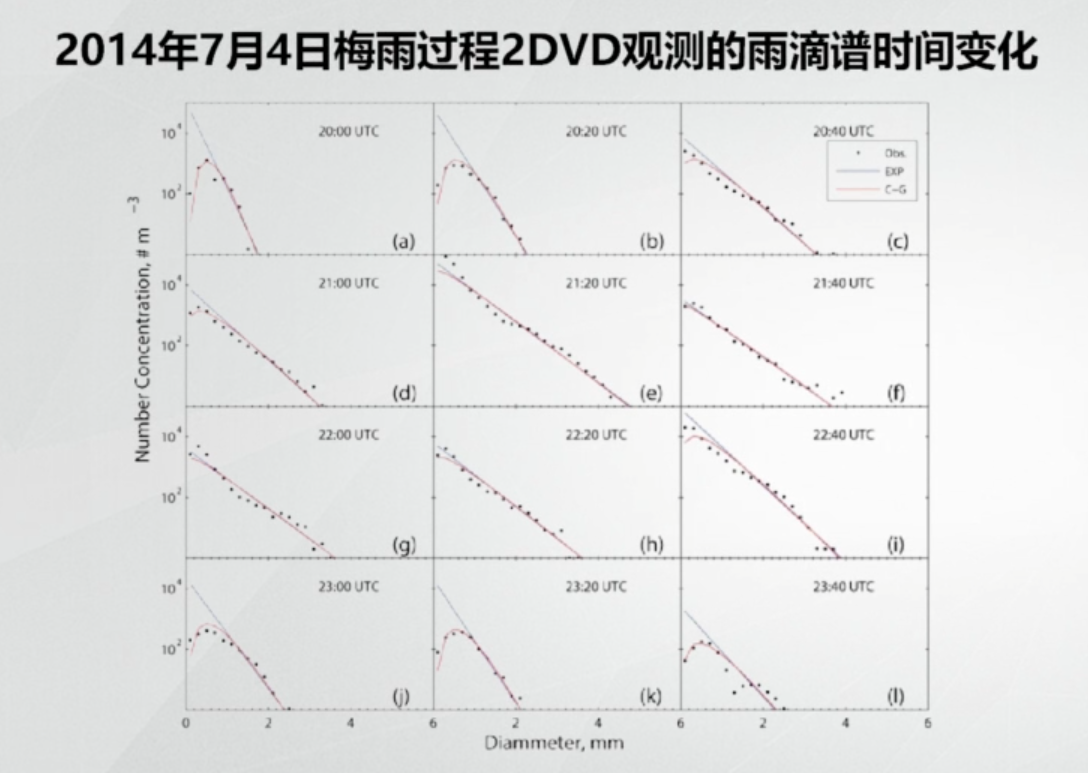

在南京利用三维雨滴谱观测的一次梅雨降水过程中,雨滴谱的时间序列。可以看出在降水系统的发展过程中,雨滴谱存在较大的变化,在降水发生初期,雨滴谱的分布较窄,其形状因子大于0,因此在小雨滴端谱的形状向下弯曲。

随着降水系统发展,从小到大的雨滴浓度均在增加,雨滴谱分布变成一条直线,斜率减少,状因子接近于0

当降水系统逐渐减弱时,雨滴浓度逐渐咸少,雨滴谱变窄,小雨滴端的形状又再次往下弯曲

以上观测表明在同一次降水过程中,雨滴谱也会存在较大的变化,这就导致了雷达降水估计的关系在同一降水发展过程中也会发生变化。

三、雷达反射率因子和降水关系

因为雨滴谱随时间、空间和不同降水变化,因此二者并不是一一对应。

在瑞利散射条件下,两者产生的反射率因子一样,但它们的降水率却存在显著的差异。左图超过30mm每小时,而右图仅为1.1mm每小时。

因为:

- 雷达反射率因子和雨滴直径6次方成正比

一个大雨滴对反射率因子的贡献,和很多小雨商的贡献相当,但其对降水率的贡献,却远远小于多个小雨滴的贡献。

所以:

- 在同等反射率因子的条件下,更多的小雨滴比少数的大雨滴产生的降水率更大。

如果雨滴谱是完全随机的,那么反射率因子Z和降雨率R之间就没有确定的关系。

四、不同类型降水Z-R关系

在实际应用中,由于不同类型降水系统的雨滴谱特征,存在着差异,所以很难找到一个固定的雷达降水关系式,适用于所有的降水系统。然而雨滴谱的分布在特定的地区和降水系统中,具有一定的规律和相似性。

因此研究者们根据不同的区域,不同类型的降水系统,总结了一系列的雷达降水估计关系式,来提高雷达降水估计的精度。

目前常用的雷达降水估计关系

- convective 对流性降水

- startiform 层云降水

- tropical 特带降水

- sonw 降雪

- complex terrain 复杂地形降水(台湾地区观测)

对流性降水是利用北美大陆长时间地面观测和雷达资料所建立的降水关系,它能很好地估计北美大陆的对流性降水强度。已被应用于美国业务雷达定量降水估计产品中。

- 热带地区降水主要是利用热带区域的观测所确定

同样的雷达反射率因子,热带地区的降水强度强于北美大陆对流性降水。

因为热带地区环境更潮湿、暖雨降水过程更活跃、降水效率更高,包含更多的中小粒径的降水粒子。

台湾地区的雷达降水估计关系和热带地区总体较为接近,但在雷达回波强度分布在35~50dBZ时,它在同样的雷达反射率因子条件下,可产生更强的降水。

因为台湾地形抬升有利于云滴的凝结,显著增强降水。

华东地区不同类型降雨平均滴谱和Z-R关系

该地区降水包含对流性降水,层云降水和浅层降水三类。

左图:

- 浅层降水:雨滴谱浓度最小,谱最窄,雨滴直径很少超过三毫米。

- 对流性降水:雨滴浓度最高、滴谱宽,降水更强。

右图:

根据雨滴谱观测建立的华东地区对流、层云和浅层降水的雷达降水估计关系式。它同其它国家和地区的雷达降水估计关系存在差异。

雷达估计的降水中心及分布形态同雨量站观测的分布和强度非常一致

由产雷达的空间分辨率为一公里,而雨量站的平均间距是5-10公里。

因此雷达可以得到更精细的降水空间结构,准确捕捉到南京城区东南方的降水中心。

此外由于雷达观测的时间分辨率为6分钟一次。还可以获得降水系统精细结构的时间演变特征。

通过对降水率进行时间积分,可以得到更准确的累积降水估计。

2654

2654

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?