前言

最近在研究《心动小镇》时,我发现这类类似《动森》的游戏在玩家中广受欢迎,这背后究竟蕴含着怎样的心理学机制呢?为此,我查阅了一些相关文献,并结合自己的思考,深入探讨了模拟经营游戏中玩家的底层心理需求。

这篇文章更多是对思路的整理与部分心理学理论的结合,旨在提供一个关于模拟经营游戏的心理学视角,帮助大家在玩游戏时不仅仅停留在表面体验,而是带着思考去感受其中的设计巧妙之处。

模拟经营早期的发展

早期萌芽(1970年代末-1980年代初): 最早的模拟经营游戏可以追溯到1978年的《Little Computer People》,这款游戏模拟了一个虚拟人物的日常生活。不过,当时还没有明确的"模拟经营"概念。

概念确立(1980年代): 1982年,Will Wright开发的《SimCity》被认为是第一款真正意义上的模拟经营游戏。它让玩家扮演市长,管理和发展一座城市。《SimCity》的成功奠定了模拟经营游戏的基础。

多样化发展(1990年代): 这个时期出现了许多经典作品,如《主题医院》(1997)、《过山车大亨》(1999)等。游戏主题逐渐多元化,涵盖了城市、商业、运动等多个领域。

成熟与创新(2000年代至今): 随着技术进步,模拟经营游戏在图像、gameplay等方面不断创新。《模拟人生》系列(2000年首作)成为该类型的代表作之一。近年来,独立游戏开发者也为这一领域带来了新的活力。

其实我从8岁接触FC游戏到后来的PC游戏,起初对模拟经营游戏是不感冒的,唯一能过够和经营搭边的游戏可能还是小时候游玩的RTS游戏《红色警戒2》,让我第一次接触到规划,发展,经济等相关的要素,但当时可能更多的是关注战争那块。但其实模拟经营在整个游戏界的历史上还是占有重要地位的,即使他的市场份额目前不如FPS,MOBA以及RPG相关的游戏,但是模拟经营游戏的大部分标签:轻松,休闲,创意,策略,沙盒等属性,还是让它有着稳定的市场份额和忠实的玩家群体,即使是在手游领域,国外手游市场中本质上就大量充斥的以模拟经营为玩法的休闲游戏,例如餐厅经营,以及前段时间大火的《MonopolyGo》《梦幻家园》等。

模拟经营的受众特征

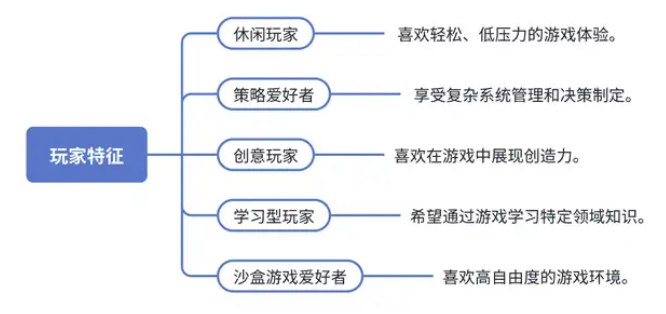

我其实也思考,模拟经营的主要受众有哪些,他们的特征是啥样的,由玩家来进行逆推作品到底做对了哪些地方,我归类了以下几种:

联想到比较成功的模拟经营游戏,他们或多或少都有一些共性,对于与上这些用户心理进行不同程度的拿捏,这也是所有制作模拟经营游戏需要重点关注的部分。

那么模拟经营游戏本质上没有玩法,那么从心理学的角度上来讲,这种游戏的独特魅力是什么?能抓住人类的乐趣点是什么呢?如果你看到这里开始有了新的兴趣,那么我们现在要加速,开始从游戏心理学进一步拆解分析模拟经营,一款优秀的模拟经营作品,到底满足了哪些人类的心理需求:

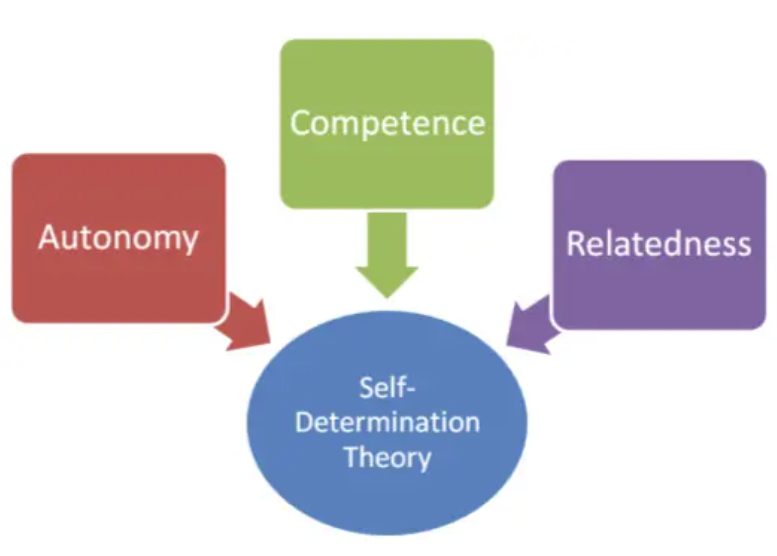

自我决定理论(Self-Determination Theory, SDT)

自我决定理论由心理学家Edward Deci和Richard Ryan提出,认为人类行为的动机来源于三种基本心理需求的满足:

- 自主性(Autonomy):

模拟经营游戏创造了一个世界,一个让玩家能够从现实世界中代入,并且能够让他轻松掌控的世界。这个世界允许玩家在游戏中扮演现实生活中难以实现的角色玩家。你可以自由选择如何管理资源、设计城市、经营公司等,这种掌控感让玩家感到他们是自己行为的主宰者,从而产生强烈的内在动机。这种自主性使玩家能够根据自己的喜好和目标来设定游戏的进程和优先级,避免了外界的强制性目标或指令。

- 胜任感(Competence):

优秀的模拟经营游戏通常提供清晰的进度指标,等级,成就,收集,或者是阶段目标,让玩家能直观地看到自己的成就,这触发了大脑的奖励机制。通过渐进的目标设定、挑战和反馈机制,满足了玩家的胜任感需求。随着玩家逐渐掌握游戏的复杂机制,并通过策略和决策实现资源的最优配置,他们会感到自己在逐步变得更为熟练和有效率。

- 关系性(Relatedness):

社交是人类生存的基本需求,尤其是在模拟经营中,虽然模拟经营游戏通常是单人游戏,但它们仍然可以通过社区互动、社交功能和游戏中的虚拟角色互动来满足玩家的关系性需求。例如,在《模拟人生》或《动物之森》这类游戏中,玩家可以与虚拟角色建立关系,并与其他玩家分享游戏体验。

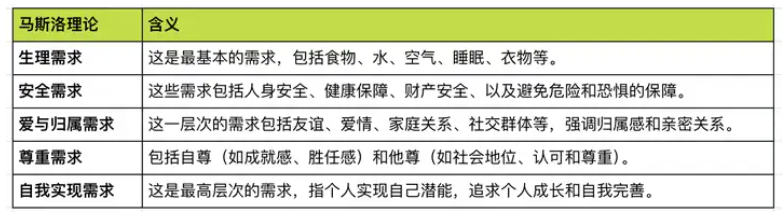

马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs)

需求层次理论(英语:Maslow's hierarchy of needs)是美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow) 在1943年发表于《心理学评论》期刊的论文《人类动机的理论》中提出的心理学观点。主要理论论据如下:

这个理论其实涉及过心理学领域的朋友应该都不陌生,最近刚好在研究一些模拟经营游戏的共性时,联想到这个理论,并尝试使用进行比对,嵌套,并发现它在模拟经营领域中的适用性。

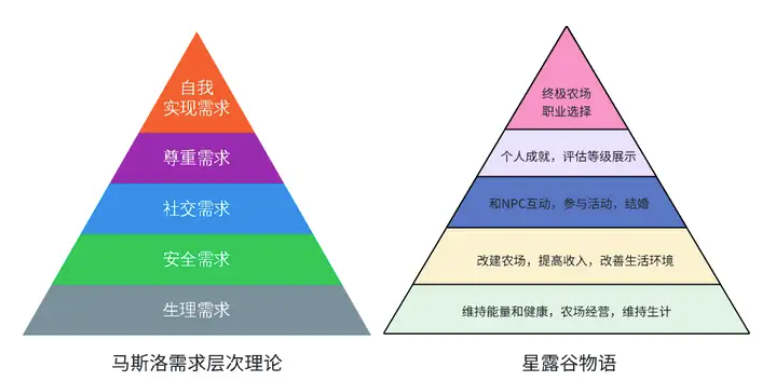

我们现在拿《星露谷物语》这款模拟经营作品进行比对,如下图:

尤里卡!

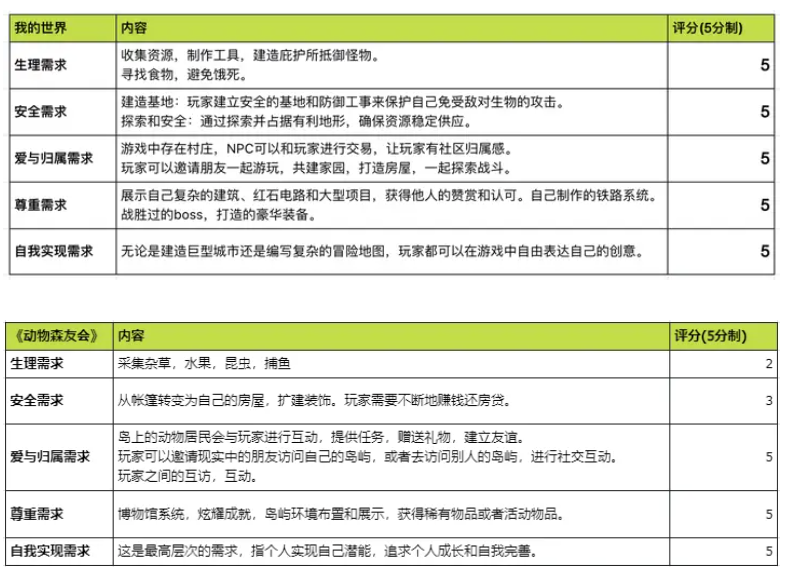

由上面的拆解,可以看出马斯洛需求层次理论在《星露谷物语》不同游戏阶段适应性,完全吻合不同阶段玩家的需求目标,我们接下来看看“游戏之神”《Minecraft》对于这款游戏的适应性————

《我的世界》基本涵盖了所有维度,并且每个阶段层次都做得很好。

有些模拟经营游戏出现玩家目标感丢失,玩家玩一阵子就觉得没劲,不知道自己的目标是什么,有一部分的原因就是没有将游戏按照一定的阶段进行划分,最近上线的《泡泡玛特梦想家园》在这方面就有很严重的问题。

马斯洛需求层次理论为模拟经营游戏提供了一个全面的框架,设计师可以设计出能够全方位满足玩家心理需求的游戏。通过巧妙地将这一理论融入游戏机制,涵盖不同的阶段,能够让游戏的整体流程更加层次分明。

“心流”(Flow)状态的创造

是1975年由奇克森特米哈伊·米哈伊所提出的心理學概念。心流状态指的是:人完全沉浸在手头的任务上,不会有意识决定如此,因而失去了对其他事物的感知:时间、人、分心的事、甚至基本身体需要。

心流在游戏中的理论是非常基础且重要的课程,目前在游戏领域运用十分广泛,很多开发者已经很熟悉了,我就不多赘述了,大家可以搜索相应的文章详细了解,我这里着重说一下模拟经营中,心流是如何奏效的。

挑战与技能匹配:

模拟经营游戏通常会随玩家能力的提升而增加难度,角色能力,工具技能,或者是城市效能的提升的同时,往往遇到新的挑战,这些挑战往往处于玩家当前能力能够与之匹配的等级,不会出于过于简单或者过于困难的情况,所以模拟经营看似无“关卡”的概念,但本质上是有这种“动态关卡”存在的。每每解决难题,克服挑战后的优越感,都会进一步强化继续游戏的动力。

清晰的目标和即时反馈:

优秀的模拟经营游戏通常提供清晰的目标和即时的反馈机制,玩家能够在游戏中明确自己需要做什么,我要建造某个东西,规划某个东西,建完之后可以很快得到正向反馈,并立即看到自己行动的结果。这种即时反馈可以大大增强玩家的动机,并帮助他们进入流状态。

这种清晰明确的反馈机制,其实这本质上也算是一种条件反射,本质上利用了斯金纳箱原理,强化玩家的某些行为。玩家会根据自己的决策预期结果,结果的揭晓的过程,本身就是一种心理奖励。

总结

在总结这篇关于模拟经营游戏心理学的文章时,我们可以看到,这一类型的游戏之所以能够在多样化的游戏市场中脱颖而出,并长久地吸引玩家,背后还是存在着深厚的心理学基础。

模拟经营游戏不仅仅是简单的娱乐工具,更是通过精心设计,深度结合了多种心理学原理,为玩家创造了一种既放松又富有挑战性的游戏体验。正是这些独特的心理满足,使得模拟经营游戏在多变的游戏市场中,始终保持着自己的吸引力和生命力。

希望各位游戏人,设计师下次玩模拟经营游戏的时候,可以从心理学的角度体会到它更深层次的魅力。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?