一,第一种方式

1.打开知网,在搜索栏选择参考文献,然后将你论文的主要内容复制到搜索栏

2.只勾选学术期刊和学位论文,进行搜索

3.搜索后下面的所有文献里都有相关参考文献符合你的内容。可以直接引用

或者我们下载一篇,在文中搜索该词条,拉到参考文献处,就发现有很多篇文献任我们选择了。

二,第二种方式

1.打开知网,点击高级检索

2.点击句子检索,将你需要引用论文的地方分成几个相关部分复制,就会出现相关文献,引用即可

三,第三种方式

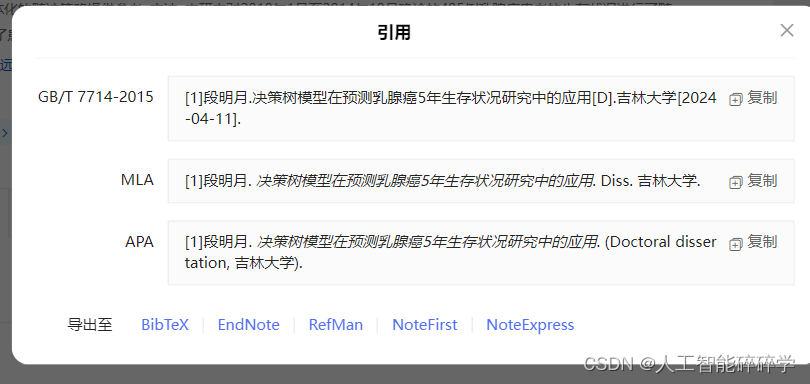

1.,打开百度学术,将你论文中需要引用的那句话复制,搜索了会出来一系列的对应文献并标红你们相同的语句,只需点击引用就可以粘贴到你的论文里了。

利用知网和百度学术高效查找并引用学术文献的三种方法

利用知网和百度学术高效查找并引用学术文献的三种方法

本文介绍了如何通过知网的学术期刊和学位论文搜索、高级检索中的句子检索以及百度学术快速找到与论文内容相关的参考文献,并提供直接引用的便捷方式。

本文介绍了如何通过知网的学术期刊和学位论文搜索、高级检索中的句子检索以及百度学术快速找到与论文内容相关的参考文献,并提供直接引用的便捷方式。

3594

3594

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?